考える

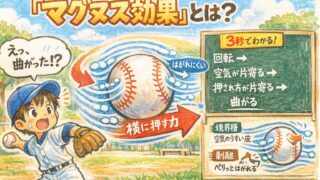

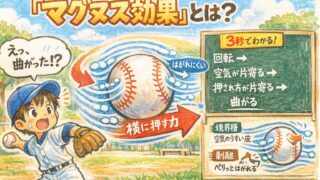

考える まっすぐ投げたのにボールが曲がるのはなぜ?『マグヌス効果』とは?一気に理解

野球のカーブが曲がるのはなぜ?答えはマグヌス効果。物語と3秒結論から、境界層・剥離、ベルヌーイとの違い、縫い目効果SSWまで“空気が押す理由”をスッキリ解説。

考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える