ご飯の器なのに“茶碗”?その意味と歴史、日本文化の魅力を解説

『茶碗(ちゃわん)』とは?言葉の正体を解き明かそう

「えっ、ご飯の器なのに“お茶”ってどういうこと?」

朝ごはんにご飯をよそうとき、当たり前のように使っている“茶碗”。

でも、ふと考えてみると不思議な名前ですよね。

「お茶を飲む器」だったはずの“茶碗”が、どうしてご飯の器になったのでしょうか?

実はこの言葉には、日本と中国、そして茶道や庶民文化が重なりあった長い歴史があるのです。

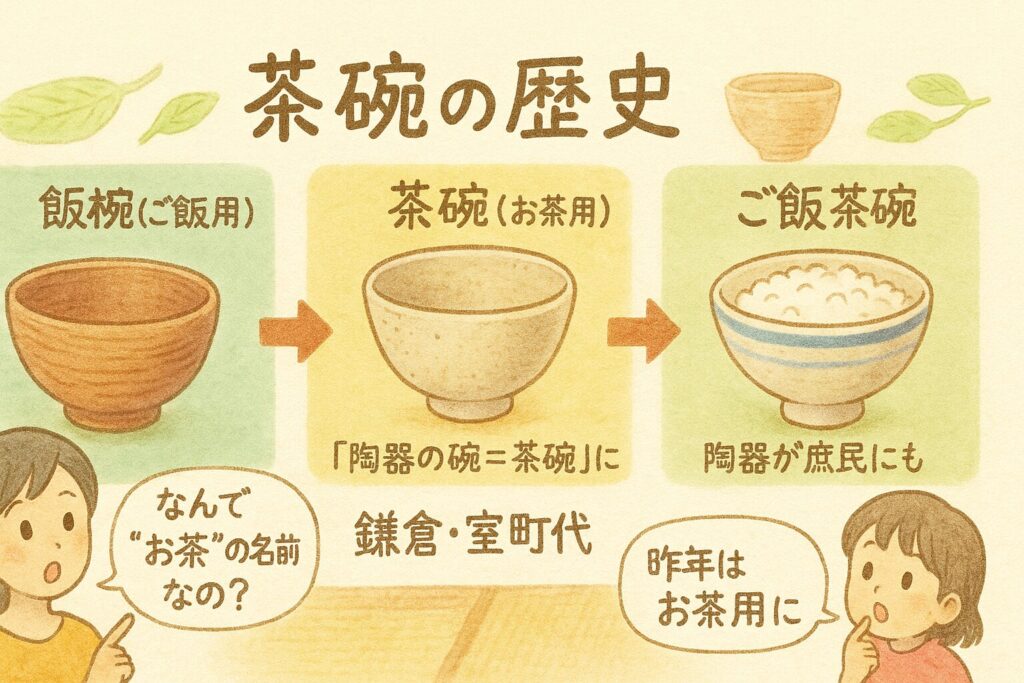

茶碗の歴史

茶碗のはじまり

もともとは“お茶専用”だった

もともと「茶碗」という言葉は、中国でお茶を飲むための磁器の器を意味していました。

その文化が日本に伝わったのは奈良時代。仏教や漢字と同じように、“お茶の文化”も中国からやってきたのです。

当時の日本では、ご飯は「飯椀(めしわん)」と呼ばれる木製の器で食べていました。

つまり、お茶用=茶碗、 ご飯用=飯椀という住み分けがされていたのです。

茶碗の転機

焼き物の発展と「言葉の転用」

時代は下り、鎌倉〜室町時代には茶の湯(茶道)が盛んになり、抹茶を点てるための器として茶碗は大切な道具に。

このころから、「陶器の碗=茶碗」という意識が強くなります。

さらに江戸時代に入り、焼き物技術が進化し陶磁器が庶民にも広がると、ご飯にも陶器を使うように。

ここで登場したのが「ご飯茶碗」です。

つまり、「お茶碗」という言葉は、器の形や素材を表す言葉として、用途よりも素材・形に引っ張られて広まったのです。

今では「茶碗=ご飯の器」として定着

現在では、「茶碗」と聞けばほとんどの人が“ご飯用の器”を思い浮かべるでしょう。

けれど、その名前のルーツは、1000年以上も前の「お茶の時間」にあるのです。

私たちは、気づかないうちにお茶の文化を毎日の食卓に受け継いでいるのかもしれません。

茶碗という言葉に宿る文化の重なり

茶碗はもともと「お茶を飲む器」

日本に伝わり、茶道や焼き物文化の影響を受けて「陶磁器の碗」全体を指すように

江戸時代以降は、ご飯用の器にも使われ始め「ご飯茶碗」として定着

今では“ご飯の器=茶碗”という認識に

このように、「茶碗」というたった一言にも、文化・歴史・暮らしの変化がぎゅっと詰まっています。

次にご飯をよそうとき、その器をじっと眺めてみてください。

それは、あなたと1000年前の人とをつなぐ、日本文化のかけらかもしれません。

なぜ注目されるのか?

なぜ「茶碗」という言葉がご飯の器に使われるようになったのか?

◆ 焼き物=茶碗という“言葉の進化”

もともと“茶碗”とは、お茶を飲むための器。

けれど、時代が進むにつれて「陶磁器でできた碗(わん)」は、すべて“茶碗”と呼ばれるようになっていきます。

これは、茶道の発展や、焼き物文化の浸透によって、陶磁器の器そのものが“茶碗”と呼ばれるブランドのような言葉に変わっていったからです。

まるで「ティッシュ=商品名ではなく紙製の鼻紙」として広まったように、“茶碗”もまた、用途を超えて言葉の意味が膨らんでいったのです。

◆ 江戸時代、暮らしの変化が器の言葉を変えた

江戸時代に入ると、陶磁器の生産技術が飛躍的に向上しました。

それまでは上流階級のものであった焼き物の器が、庶民の家庭でも手に入るようになったのです。

そしてこの頃から、人々の生活スタイルにも大きな変化が起こります。

それは「一日三食」の定着です。

これまで二食だった食事が三度になったことで、“手軽に洗えて、軽くて丈夫”な器が必要とされるようになりました。

そこで注目されたのが、陶磁器の碗。

従来の木製の椀(めしわん)は、「漆(うるし)」の管理が難しく、乾燥に弱く、長持ちしにくい面もありました。

「漆」とは、日本の伝統的な塗料・接着剤のひとつで、ウルシの木(ウルシノキ)から採れる樹液を原料とした天然素材です。日本では縄文時代から使われてきた長い歴史があります。現在でも高級な漆器(しっき)や工芸品に使われ、光沢のある美しい仕上がりと、耐水性・耐久性に優れています。

漆は、美しく丈夫な伝統素材ですが、自然の条件に左右される繊細な素材です。だからこそ、職人による丁寧な作業と環境管理が不可欠であり、漆器が「高価」「手がかかる」と言われる理由でもあります。

それでも、漆の光沢や質感、耐久性は他の素材にはない魅力があり、日本の工芸美の象徴とも言える存在です。

結果、磁器製の器がご飯用にも使われるようになり、自然と「茶碗=ご飯茶碗」という言葉が定着していったのです。

◆ 実際に“便利だった”というリアルな理由も

また、陶磁器の茶碗が広まった背景には、機能的な理由もありました。

木製の飯椀に比べ、陶磁器の茶碗は表面がつるっとしており、ご飯がこびりつきにくく、洗いやすいという利点があったのです。

これにより、忙しい日常生活の中で、使いやすく・扱いやすい器=陶磁器の茶碗という意識が一層広まりました。

たとえば、現代の私たちも、油汚れのつきにくい食器や電子レンジ対応の器を好んで使うのと似ています。

生活の変化が、言葉と器の意味を変えていったのです。

◆ 言葉の広がりと“生活の知恵”が生んだ名称の定着

こうして、「茶碗=ご飯の器」としての意味が定着していったのは、単なる語感の変化だけではなく、暮らしの知恵と時代背景があったからこそなのです。

いま、あなたが何気なく使っている“茶碗”は、

かつての“お茶の器”の名残と、江戸の人々の工夫と暮らし方の結晶とも言える存在なのです。

実生活への応用例

「ただの器」から「ちょっと誇らしい器」へ

◆ 日常でできる“茶碗文化”の取り入れ方

「実際にどう生活に活かせばいいの?」と思った方のために、

すぐに実践できるヒントをまとめました。

🍚 使い方をちょっと変えてみるヒント

器の“素材”を意識して選ぶ

→ 木製なら“お椀”、陶磁器なら“茶碗”。家族で器の呼び分けをしてみると面白いですよ。

ご飯茶碗を1つ“お気に入りの一品”にしてみる

→ 茶碗は小さな器ですが、毎日手に取るもの。手に馴染む器を選べば、心も満たされます。

茶碗の裏を見て産地や窯元を調べる

→ 「美濃焼(みのやき)」や「有田焼(ありたやき)」といった地名が書かれていることも。

どんな土地で作られたのかを知ると、旅をしている気分になります。

| 焼き物名 | 読み方 | 主な特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 美濃焼 | みのやき | 多彩で実用的。志野・織部なども含む | 日常の食器に◎ |

| 有田焼 | ありたやき | 白磁に繊細な絵付け。高級感あり | 贈答品・特別な食卓に◎ |

🧒 家族・子どもとの会話のタネに

「なんで“お茶”の名前がついてるの?」と子どもに聞いてみる

→ 一緒に調べたり話したりすることで、日本語や文化への関心が自然と深まります。

“食器の漢字あてクイズ”で盛り上がる

→ 碗・椀・鋺、どれが木製でどれが陶磁器?ゲーム感覚で楽しめば、食卓が知的な遊び場になります。

◆ 大人にも刺さる、静かな知的満足

現代の忙しい食生活の中で、「ただ食べる」だけでなく、

“文化を感じながら食べる”という視点を持つことは、心の豊かさにもつながります。

まるで、器の中に千年の時間が込められているような気持ちになる。

そんな丁寧な食卓は、日々を少しずつ彩ってくれます。

◆ 日常で取り入れたい、「茶碗の視点」

ちょっとした意識で、毎日の食卓が楽しくなります。

具体的な活かし方ヒント集

器を選ぶとき、素材や形に注目する。

→ 陶磁器の茶碗は冷めにくく、ご飯をふっくら保つ効果も。

木製の椀(椀=わん)と使い分ける。

→ 汁物は木製の“椀”、ご飯は陶器の“茶碗”が基本のスタイル。

お気に入りの茶碗を1つ決める。

→ 毎日のご飯が少し嬉しくなります。“マイ茶碗”があるだけで気持ちが整う。

来客時、茶碗を話題にする。

→「これ、昔はお茶用だったんだって」と話すだけで話題作りに。

注意点や誤解されがちな点

◆ 「茶碗=お茶用」だけじゃない!名前の“意味”が広がっていた

「茶碗」という言葉を聞いて、

「それって本来、お茶を飲む器なんじゃないの?」「ご飯用は“ご飯碗”でしょ?」

そんなふうに思う方も少なくありません。

確かに、語源をたどれば「茶碗=お茶の碗」です。

けれど現代では、“茶碗”という言葉はすでに「ご飯をよそう器」として日常語に定着しています。

逆に、「湯呑み茶碗」や「煎茶碗(せんちゃわん)」など、

お茶用の器の方が説明が必要なほどになっています。

「湯呑み茶碗」(略して「湯呑み」とも)

主に「煎茶・ほうじ茶・番茶などをたっぷりと飲む」ために使います。

「煎茶碗」

繊細な香りや味わいを楽しむための「煎茶(せんちゃ)」専用の器

| 項目 | 湯呑み茶碗 | 煎茶碗 |

|---|---|---|

| 容量 | 多め(120ml〜) | 少なめ(50〜80ml程度) |

| 厚み | 厚手で丈夫 | 薄手で繊細 |

| 用途 | 普段使いの番茶・ほうじ茶 | 味と香りを楽しむ煎茶 |

| 茶托の有無 | なくてもOK | 基本的に使う |

| 雰囲気 | カジュアル・実用的 | 儀式的・上品 |

つまり、「茶碗」という言葉は、お茶だけにとどまらない“器そのもの”の呼び名に変化していったということなのです。

◆ 「碗」「椀」「鋺」——漢字に隠された“素材のヒント”

日本語には、たった一音の「わん」にも、異なる素材を示す3つの漢字があります。

『椀』:木製の器(木偏)

→ 日本の伝統的な汁椀に使われる文字。木材で作られることから“木偏”が付きます。

特に漆器など、熱い汁物に適した木の特性を活かした器が「お椀」です。

『碗』:陶磁器の器(石偏)

→ 中国伝来の陶器文化の影響を色濃く残した字。石偏は、焼き物=陶磁器を示しています。

ご飯茶碗、抹茶碗などに用いられるのはこちら。

『鋺』:金属製の器(金偏)

→ 主に朝鮮半島やチベット、仏教の供養文化などで使われる金属の器を表します。

日本ではあまり一般的ではありませんが、仏具などでは今も用いられています。

このように、漢字を見るだけで「器の素材」がわかるという日本語の奥深さが、ここにも表れています。

◆ 使用感の違い:あなたの“手”がすぐに教えてくれる

実際に器を手に取ってみると、素材ごとの違いははっきり感じられます。

木製の椀(椀)

→ 熱が手に伝わりにくいため、熱い味噌汁やお吸い物に最適。軽くて持ちやすく、手にやさしいぬくもりがあります。

漆塗りのものは見た目も美しく、口当たりがなめらか。

陶磁器の茶碗(碗)

→ 表面がつるりとしていてご飯粒がくっつきにくく、洗いやすいのが特徴。重みがあり、安定感も抜群です。

お茶にもご飯にも使える、まさに万能型。

金属製の鋺(鋺)

→ 保温性が高く、僧侶が托鉢で使う“鉢”や、供養器としての意味合いが強い器。日常生活で触れる機会は少ないですが、宗教や文化を支える重要な器でもあります。

こうした特徴を知ると、料理に合わせて器を使い分けることが「食卓の楽しみ」になるかもしれませんね。

おまけコラム

器の“漢字”を楽しむ知識

器に使われる「わん」の漢字たち。

同じ音でも、漢字が違えば文化も違う。

それぞれの字には、その器が生まれた土地の文化や暮らしが反映されています。

| 漢字 | 部首 | 主な素材 | 文化的背景 |

|---|---|---|---|

| 椀 | 木偏 | 木 | 日本の汁椀、漆器の伝統 |

| 碗 | 石偏 | 陶磁器 | 中国伝来、茶碗・ご飯茶碗 |

| 鋺 | 金偏 | 金属 | 仏教文化・朝鮮の食器など |

この3文字を覚えておくだけでも、

器を選ぶとき、あるいは旅先で見かけたときに、ちょっとした発見や会話のきっかけになるかもしれません。

器は食べ物を盛るだけでなく、「文化をのせる」道具でもあるのです。

まとめ・考察

◆ たった一つの“茶碗”に、日本の文化と暮らしの知恵がつまっていた

私たちが毎日当たり前に使っている“茶碗”という言葉。

その名前には、お茶を飲むための器として始まり、やがてご飯を盛る器へと変化していった、日本独自の言葉の旅路が刻まれていました。

中国から伝わった茶文化、江戸時代の生活スタイルの変化、そして器の素材ごとの実用性。

それらが積み重なって、「ご飯を食べる器=茶碗」という今のカタチにたどり着いたのです。

◆ 高尚な考察:器の名前に宿る“言葉の進化”を感じる

言葉というものは、時代と共に意味が変わり、人々の暮らしの中で育まれていくものです。

“茶碗”もその一つ。もともとはお茶用の器だったものが、やがてご飯の器として使われるようになったのは、単なる言葉のズレではなく、文化の融合と進化の証です。

ひとつの器を通じて、日本語の奥深さ、そして暮らしの知恵を感じ取れるのは、まさに日本文化の魅力そのものではないでしょうか。

◆ ユニークな視点:茶碗の“物語”を食卓で語ろう

もしも今日、家族や友人とご飯を囲むなら、こんな話をしてみてください。

「この茶碗、もともとはお茶用の器だったんだよ。」

きっと、「え、そうなの?」と驚く声が返ってくるはずです。

食卓の会話が少しだけ豊かになり、何気ないご飯の時間が、“文化を味わう時間”へと変わるかもしれません。

◆ このような体験談、ありませんか?

お気に入りの茶碗を使うと、なぜかいつもよりご飯がおいしく感じる

器に興味を持ち始めて、窯元や陶芸市を訪れるようになった

子どもに「なんで“お茶碗”って言うの?」と聞かれて答えられなかった経験がある

◆ 問いかけ

あなたにとって、“茶碗”とはどんな存在ですか?

道具?文化?それとも、毎日の食事を支える相棒?

この機会に、自分の使っている茶碗を、じっくり見つめてみてください。

その器には、千年の歴史と、あなたの日常がつながる“物語”が眠っているかもしれません。

🔎 さらに学びたい人へ

暮らしの中で日本文化を感じたい方へ、以下の書籍や講座もおすすめです。

『身近なことばの語源辞典』

『やきもの入門 暮らしの器で知る』

東京国立博物館(東京都・上野)

こども陶器博物館(岐阜県・多治見)

茶碗という器をきっかけに、日本の言葉や器の文化に興味が湧いた方に向けて、学びを深めるための信頼できる書籍や施設をご紹介します。

どれも“知って楽しい・見て感動・触れて納得”できる選りすぐりの情報源です。

特徴とおすすめ理由

📘 書籍紹介

『身近なことばの語源辞典』

著者:西谷裕子・米川明彦 / 出版:東京堂出版

この辞典は、日常で使う言葉の「語源」や「由来」をわかりやすく解説した一冊です。

「茶碗」だけでなく、「箸」「椀」「湯のみ」など、暮らしの中の言葉がどこから来たのかが明らかになり、言葉の奥にある文化や歴史が自然と身につきます。

辞書形式で引きやすく、学術的な信頼性と日常に生かせる実用性を兼ね備えています。

👉 おすすめの読者:

語源や言葉の背景に興味がある方、子どもや生徒への説明の参考にしたい教育関係者にも◎。

『やきもの入門 暮らしの器で知る』

著者:九原英樹 / 出版:小学館カルチャーセレクション

陶磁器の基本知識から、産地・種類・歴史までを網羅したやきもの入門書です。

「志野焼」「織部焼」などの茶碗の種類や、日本独自の焼き物の美意識についてもカラー写真付きで解説されています。

九原氏は美術評論家としても活動しており、初心者にもわかりやすく、かつ本格的な知識も深められるバランスのよい内容です。

👉 おすすめの読者:

器が好き、茶道・陶芸に興味がある、手仕事や民藝の世界を知りたい方にぴったり。

🏺 施設・体験スポット紹介

東京国立博物館(東京都・上野)

日本最古・最大規模を誇る博物館。国宝・重要文化財級の茶碗や、歴史的陶磁器を間近で見ることができます。

曜変天目茶碗、天目茶碗、志野茶碗などの名品も展示されており、器の“本物”を目にすることで、言葉だけでは得られない感動を味わえます。

定期的に開催される特別展や学芸員による解説付きガイドも好評です。

👉 おすすめの来館者:

本格的な美術・文化財に触れたい方、歴史的背景を体感したい方におすすめ。

こども陶器博物館(岐阜県・多治見)

やきものの町・多治見市にある、子どもも大人も楽しめる体験型の博物館です。

茶碗や湯のみなど、身近な器に絵付けができる陶芸体験を通じて、「器の文化って楽しい!」と感じられるよう工夫されています。

親子で参加しやすい展示内容で、陶器ができるまでの工程や歴史も、触れて・見て・作って学べます。

👉 おすすめの来館者:

親子連れ、学校の自由研究の題材、実際に器に触れたい・作りたい方に最適。

📝 ひとことアドバイス

こうした書籍や施設は、茶碗に限らず「暮らしの中の文化」を学ぶ最高の入り口です。

“ただの器”が、“歴史の語り部”に変わるような体験が待っています。

ぜひ、ご自身の興味に合った一歩を踏み出してみてください。

✨ 締めの文章

「ご飯をよそう器に“茶”という名前がついているのは、なぜだろう?」

そんな素朴な疑問から始まった今回の旅は、言葉の由来をたどり、歴史と文化に触れ、器の素材や漢字の違いにまで広がりました。

普段、何気なく手に取る“茶碗”という存在が、

実は1000年以上の時間と、人々の暮らしの知恵、言葉の変化を静かに受け継いでいたことに気づかされたのではないでしょうか。

🔚 おわりに

茶碗というひとつの器を通して、私たちは“日本文化の中に息づく言葉の進化”と出会うことができます。

当たり前すぎて気づかなかった日常が、少しだけ特別なものに感じられる――

そんな体験を、あなたの食卓にもお届けできたなら、嬉しい限りです。

次にご飯をよそうとき、

いつもより少し丁寧にその器を手に取りたくなる。

そんな気持ちが、あなたの暮らしをほんの少し豊かにしてくれるかもしれません。

本記事が、そのきっかけになれば幸いです。

補足注意

本記事の内容は、筆者が個人で調べられる範囲で信頼性の高い資料(国語辞典、歴史資料、文化庁・博物館の情報、学術論文)などを参考にして執筆しておりますが、

あくまで現在確認できる範囲での解釈と考察に基づいています。

“茶碗”の語源や文化的背景については、地域や時代によって異なる解釈や言い伝えが存在する場合があります。

また、今後さらなる研究が進むことで、新たな視点や発見が明らかになる可能性もあります。

本記事の内容がすべての答えではありませんが、

読者の皆さまが「身の回りの言葉や文化」に興味を持つきっかけになれば幸いです。

読んでくださったあなたの心にも、今日の学びがそっと“よそわれた”ひと椀(わん)になっていたらうれしいです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント