『おじぎ(御辞儀)』の意味・種類・由来とは?世界でも注目される日本の礼儀作法を解説

意外と身近なこの習慣、世界でも使われているんです

「おじぎ」と聞くと、日本特有の礼儀作法だと思い込んでいませんか?

でも実は、おじぎに似た動作は世界各国に存在していて、私たちが思う以上に身近でグローバルな文化でもあるのです。

たとえば学校で友だちや先生にあいさつをする朝の場面を思い浮かべてみてください。

「おはようございます」と声をかけるとき、自然とペコリと頭を下げることがありませんか?

この何気ない仕草には、日本の歴史や文化がしっかり息づいているのです。

この記事を読むことで、

✅おじぎの意味や由来

✅日本ならではの使い分けのコツ

✅そして世界のあいさつ文化の共通点

まで深く知ることができます。

読めば読むほど、あなたのコミュニケーションの幅が広がるヒントになりますよ。

おじぎとは?

〜定義と概要〜

「おじぎ」、それは日本人の心を表すといっても過言ではない、大切な作法です。

漢字では『御辞儀』と書き、「辞(ことば)」を「儀(礼法)」として示すという意味が込められています。

一見すると、ただ頭を下げるだけのシンプルな動作に思えるかもしれません。

でも実はそこに「相手への尊敬」や「感謝」「謝罪」といった、さまざまな思いが込められているのです。

まさに、ことばを超えた心のメッセージといえるでしょう。

想像してみてください。

昔、戦国の世で武士が主君の前に出るとき、

深く頭を下げて自らの命を預ける覚悟を示したおじぎ。

このたった一つの所作に、どれだけの重みがあったのかと考えると、

現代の私たちが「おはようございます」と軽くおじぎをするときでさえ、

その伝統の延長線にいることに気づかされます。

このおじぎの文化が広がったのは、

6世紀〜8世紀ごろ、

仏教の伝来によって僧侶の礼拝作法が日本に伝わったのがきっかけです。

その後、武家社会で「忠義」を形として表す大切な儀礼となり、

やがて町人や農民にまで広がっていきました。

現在では、ビジネスシーンから学校生活まで、

人と人とが出会い、そして別れるときのごく自然なあいさつとして

私たちの生活にすっかり根づいています。

もしあなたが相手の目を見て、背筋を伸ばして静かにおじぎをしたら、

その動作だけで「信頼できます」という印象を相手に届けられるかもしれません。

便利でスピーディーなコミュニケーションが進む時代だからこそ、

あらためて、おじぎに込められた気持ちを大事にしてみませんか?

🕰 おじぎ文化の広まりの流れ

🔸 仏教伝来と僧侶の礼拝作法(6〜8世紀/飛鳥〜奈良時代)

仏教が中国や朝鮮半島を経て日本に伝わったのは6世紀中頃(538年または552年)。

僧侶が仏や師僧に対して行っていた合掌・跪拝(きはい)・礼拝などの動作が、敬意を表す儀礼として宮廷や貴族層に影響を与えました。

この動きが後の「おじぎ」の基盤になります。

特に「五体投地(ごたいとうち)」のような、身体を使って敬意を示す作法が源流のひとつと考えられます。

「五体投地」とは、仏教における最も丁重で敬虔な礼拝の形式の一つで、自分の身体の五つの部位(五体)を地面に投げ出して礼拝する動作を指します。

🔹五体とは、以下の身体の5つの部位を意味します。

頭(こうべ)両肘(ひじ)両膝(ひざ)

この5箇所すべてを地面につけることで、自らの身と心すべてを仏に捧げ、最大限の敬意と信仰心を表す所作とされます。

💡仏教において礼拝の所作は“謙虚さ”と“信仰の深さ”の表現。

これが日本独自の礼儀文化として変化・発展していきました。

🔸 武家社会での発展と形式化(12〜16世紀/鎌倉〜戦国時代)

鎌倉時代以降、武士階級が台頭すると、忠誠・敬意・礼儀を形で示す作法として「おじぎ」が重要視されます。

武士は主君に対する忠義や、敵味方との礼節を表すために、おじぎの角度や姿勢を明確にし、礼儀作法の一部として厳格に体系化しました。

「礼に始まり礼に終わる」という武道の精神も、この頃に根づきます。

🏯 武士のおじぎは、単なるあいさつではなく「命を預ける」覚悟の所作でした。

🔸庶民文化への浸透(江戸時代以降)

江戸時代には、儒教的な思想(礼を重んじる)や町人文化の発展によって、庶民のあいさつとしての「おじぎ」が一般化します。

寺子屋や商家、農村などでも日常の礼儀作法として教えられるようになり、「礼儀作法」としての基礎が庶民レベルで確立。

同時に、「角度」や「場面に応じた使い分け」が重視されるようになり、現代のおじぎの原型がこの時代に出来上がったと言えます。

🔸明治以降の教育制度と現代まで

明治時代には、近代的な教育制度の中で修身(しゅうしん)教育が行われ、あいさつの作法としてのおじぎが全国で統一的に指導されるようになります。

現代においても、学校・職場・家庭などあらゆる場面でおじぎが「礼儀正しさの象徴」として機能しています。

🧭宗教 → 武士道 → 庶民 → 教育

| 時代 | 主な特徴 |

|---|---|

| 飛鳥〜奈良 | 仏教伝来とともに僧侶の礼拝作法として伝来 |

| 鎌倉〜戦国 | 武士階級の礼儀として定着し、形式化される |

| 江戸時代 | 庶民に広がり、日常の礼儀として定着 |

| 明治以降 | 教育制度によって全国的に標準化・習慣化 |

このように、「おじぎ」は宗教儀礼から始まり、武士による形式美を経て、現代のマナーへと進化した、日本文化の奥深さを象徴する所作なのです。

なぜおじぎが注目されるのか?

思い出してみてください。

人と初めて会うときに、笑顔と一緒に軽くおじぎをするだけで

相手がホッとした表情を見せた経験はありませんか?

おじぎは、日本人にとって「礼儀」の象徴でありながら、

相手の心を落ち着かせる安心のスイッチのような役割を果たしてきました。

「敵意がないよ」「あなたを大事に思っていますよ」というメッセージを

ほんの一瞬で、ことばよりもはっきりと届けてくれるからです。

この静かで優しい所作が、世界でも評価されはじめたのは

パンデミックのときでした。

握手もハグもできない状況の中で、

人とつながる方法としておじぎが見直され、

欧米の政治家や俳優までもが、

そっと頭を下げる姿をニュースで目にした方も多いでしょう。

最初はぎこちなくても、

おじぎを覚えた海外の人たちが

「これは美しい文化だ」

「こんなにシンプルで誠実なあいさつがあるのか」

と感動したという声が報じられています(参考:BBC NEWS, CNN 2020年3月報道)。

頭を下げるだけなのに、

相手を思いやる気持ちや、距離感への配慮まできちんと表せる。

その魅力に触れたとき、

「日本人はすごいな」と感心された方も多いそうです。

そして日本人自身も、

改めて自分たちの「おじぎ」の文化がどれほど豊かで大切かを

見直すきっかけになりました。

便利なデジタルの時代にあっても、

おじぎがもつ深いメッセージは、

変わらず人の心を結びつけているのです。

実生活への応用例

日本人にとっておじぎは、日常の中で自然に身につける「空気のようなマナー」といえます。

ですが、改めて場面に応じてどう使い分けるのかを考えると、新しい発見があります。

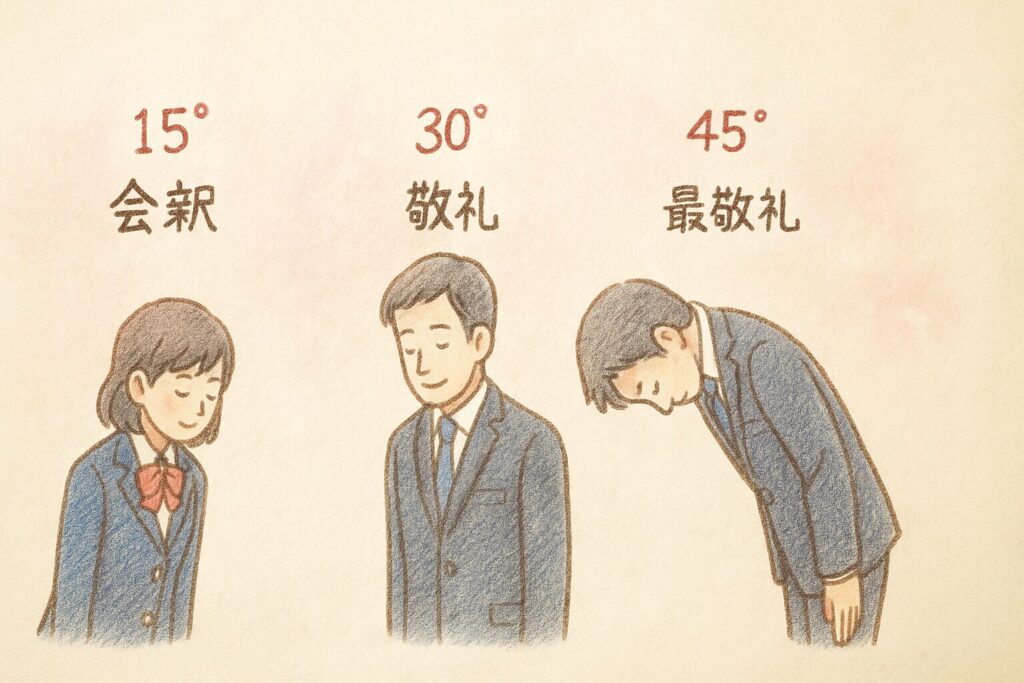

おじぎには、大きく次の種類があります。

✅ 会釈(えしゃく)

角度は約15度ほどの浅いおじぎ。

学校や職場などでの軽いあいさつ、廊下ですれ違ったときなどに使います。

「こんにちは」「お疲れさまです」といった声と合わせるととても自然です。

✅ 敬礼(けいれい)

約30度の角度で、目上の人やお客様、取引先など、

少しフォーマルな関係の人に対して使う標準的なおじぎです。

動作はゆっくりめで行うと、より丁寧に見えます。

✅ 最敬礼(さいけいれい)

45度ほど深くおじぎする動作で、謝罪や強い感謝を表すときに用います。

「本当に申し訳ありません」「心から感謝します」という

強い気持ちを伝えるために、深くゆっくりおじぎをするのが基本です。

使用時のポイントと注意点

おじぎをするときに意外と見落としがちなのが、

「どのタイミングで頭を下げ始めるか」です。

例えば相手に視線を合わせて、

「よろしくお願いします」と声をかけてから

ゆっくり頭を下げることで、相手は「ちゃんと自分に向き合ってくれている」と感じます。

また

背筋を伸ばす

両手の位置をきちんと揃える(女性は体の前で軽く重ね、男性は体の横)

視線を地面に落としすぎない

といったポイントを意識することで、

「誠実な印象」を相手にしっかり届けられます。

逆に、動作が早すぎたり浅すぎるおじぎは

「やる気がない」「心がこもっていない」と受け取られやすいので注意しましょう。

おじぎの目的は

相手に敬意を表すと同時に、自分の立場や気持ちをはっきり示す

ということです。

だからこそ

「どんな場面で、どんな思いでおじぎをするのか」

を意識するのが大切なのです。

大切なのは「相手にどう思ってほしいか」。

一瞬の動作で

「ちゃんと向き合ってくれているな」

と感じてもらえるかどうかがポイントです。

背筋を伸ばして、相手の目を見て、ゆっくりと頭を下げる。

その姿は、相手にとって大きな安心感を与えます。

あなたのおじぎひとつで、信頼が深まる瞬間が必ずあるのです。

注意点や誤解されがちな点

「おじぎは日本人だけのもの」と思われがちですが、

実は世界の多くの国にも「身体で敬意を表すあいさつ文化」があります。

「おじぎは日本の文化だけだよね」

たとえば

タイでは両手を合わせて「サワディーカー」と言いながら頭を下げるワイ。

✅ タイの「ワイ」

胸の前で手を合わせて軽く頭を下げる動作で、

相手への尊敬や親しみを示す伝統的な挨拶です。

ワイは相手との社会的な上下関係を示す意味もあり、

手を合わせる位置や頭を下げる角度で細かく使い分けます。

✅ 韓国の「クンジョル」

深く上体を折って礼をする韓国の伝統的なお辞儀です。

主に儀式や冠婚葬祭、年長者への挨拶などで行われ、

相手への最大限の敬意を表現します。

✅ インドの「ナマステ」

両手を胸の前で合わせながら頭を軽く下げる仕草で、

「あなたの中の神性に敬意を表します」という意味が含まれる、

精神的な挨拶です。

✅ 中国の作揖(さくゆう)

手を前で重ねる動作をともなうお辞儀で、

相手に害意がないことを伝えつつ敬意を示す古来の礼法です。

歴史的には中国から日本に伝わり、

武士の作法にも影響を与えました。

世界のおじぎの文化の考え方

どの国でも共通しているのは、

「相手を大事に思う気持ちを身体の動きで表す」という点です。

ただし、日本のおじぎのように

15度・30度・45度と状況で角度まで厳密に決めている国はほとんどありません。

その意味で日本はとてもきめ細やかで繊細な礼儀の国だといえるでしょう。

もし海外の人におじぎを説明するとしたら、

「相手を尊重する、日本らしい心を表す魔法の動作」

と伝えてみてください。

きっと、その価値をわかってくれるはずです。

おまけコラム

もしあなたが、

握手もハグもできない世界で誰かと心を通わせたいと思ったら、

どうしますか?

そのとき、日本のおじぎという作法が

静かに世界を助けました。

おじぎには、距離を取りながらも相手に敬意と親しみを届ける

「見えない優しさ」が詰まっています。

コロナ禍で不安な気持ちを抱える多くの人々にとって、

この礼儀がどれだけ安心できるものだったか

想像してみてください。

欧米では、「オジギ(ojigi)」と日本語そのままで

メディアに紹介されるほど広がり、

日本語読みのまま覚える人が出てきたため

少なくともアメリカ・イギリスのビジネスシーンでは

「ojigi」と言えばイメージが伝わるほど浸透しつつあります。

ビジネスの場でも自然に通じる言葉になってきました。

距離を置きつつ心をつなぐーー

その理にかなった美しさが

世界中に広まったのです。

まとめ・考察

日本人にとっておじぎは、

小さいころから当たり前に覚えるあいさつです。

けれども改めてその意味を考えてみると、

「相手にどう思われたいか」

「どんな気持ちを届けたいか」

という自分の心と向き合う大事な時間でもあるのです。

相手が忙しそうで声をかけにくいときでも

たったひとつの会釈で

「ありがとう」「ごめんなさい」の気持ちを

十分に届けることができます。

そしてこれから世界で活躍する人にとっても、

おじぎはきっとかけがえのない武器になるはずです。

人の心にそっと寄り添うあいさつだからこそ、

相手に強い印象を残せるのです。

あなたは、

今日、誰にどんな気持ちを込めておじぎをしますか?

ぜひこの瞬間から

意識しておじぎの力を活かしてみてくださいね。

さらに学びたい人へ

書籍

『明治人の作法―躾けと嗜みの教科書』

『マナーとエチケットの文化史』

『日本人はなぜそうしてしまうのか お辞儀、胴上げ、拍手・・・の民俗学』

内容と特徴

『明治人の作法―躾けと嗜みの教科書』

著者:横山験也(文藝春秋)

内容:明治時代における作法教育の公式テキストを読み解く一冊。

特徴:作法教育の源流や、その時代の社会背景を知ることができる。

『マナーとエチケットの文化史』

著者:ベサニー・パトリック(原書房)

内容:西洋・中国・日本のマナー文化を比較しながら歴史をたどる。

特徴:お辞儀の起源や世界的な挨拶作法のルーツが一冊で学べる。

『日本人はなぜそうしてしまうのか お辞儀、胴上げ、拍手・・・の民俗学』

著者:新谷尚紀(青春出版社)

内容:日本人の身体表現や慣習を民俗学的に詳細に考察。

特徴:お辞儀の心理的意味や文化的背景が丁寧に解説されている。

結びとして

毎日のように交わしている「おじぎ」には、

私たちが思っている以上に、大きな力が宿っています。

ちょっと勇気が出ないとき、

うまく言葉にできないときでも、

そっと頭を下げるだけで

「ありがとう」や「ごめんなさい」の気持ちを伝えられる。

そんなおじぎの文化が、これからの時代にも

もっと多くの人をつないでいくはずです。

あなたは、明日どんな気持ちでおじぎをしますか?

忙しさに追われて忘れがちな「思いやり」を、

おじぎに込める習慣を、ぜひ大切にしてみてください。

そしてまた、

このブログで一緒に学びながら、新しい発見を重ねていきましょう。

きっと、今日よりもあたたかい世界が見えてくるはずです。

補足注意

今回の内容は、作者個人が、

公的機関の情報や歴史書籍などをもとに個人で調べられる範囲でまとめたものです。

他にも多様な考えや研究成果がありますし、これが絶対の正解ではありません。

今後の研究や文化交流の進展によって、新たな発見が生まれる可能性もあることをご了承ください。

それでは、また次回の記事でお会いできることを心から楽しみにしています。どうぞ、この小さなおじぎに込めた感謝の気持ちを、あなたにもお届けできますように。

ぺこり。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント