鼻が交互につまる理由は?『ネーザルサイクル』で知る体の秘密

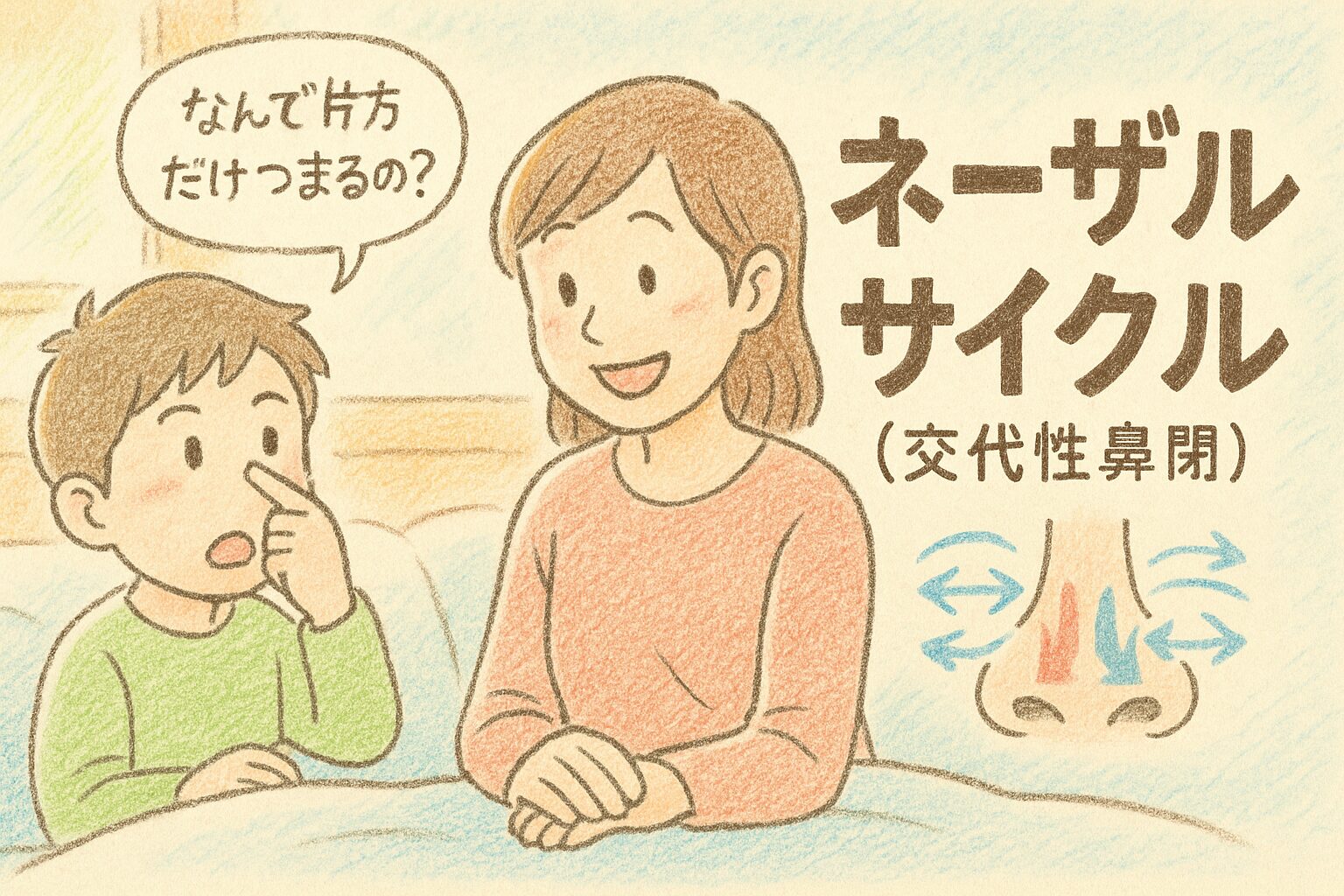

「あれ?さっきまで右がつまってたのに、今度は左がつまってる…?」

こんなふうに思ったこと、ありませんか?

風邪をひいたわけでもないのに、左右の鼻が交代でつまるって、ちょっと不思議ですよね

でも、じつはそれ——

あなたの体がちゃんと働いている証拠なんです。

それは『ネーザルサイクル』と呼ばれる、

鼻が自分でお休み時間をつくっている自然なしくみなんですよ。

このブログを読むと、こんなことがわかります

✅ 鼻づまり=悪いことじゃないと気づける

✅ なぜ鼻が交互につまるのか納得できる

✅ 今すぐできる「鼻のサイクルチェック法」がわかる

鼻が「がんばりすぎないように」うまくバランスを取っている、

そんな体の知恵を学んでいきましょう!

すぐに理解できる結論

『ネーザルサイクル』とは、数時間ごとに左右の鼻の通りが入れかわる現象のことです。

これは、風邪やアレルギーではなく、ふつうの健康な体に起こる自然なリズムなんですよ。

鼻のなかの粘膜(ねんまく)が、左右で交代しながら少しずつふくらんだりしぼんだりして、

片方が「お休み中」

もう片方が「働き中」

というふうに、交代で休憩しながら鼻の仕事をこなしているんです。

つまり…

👃「片方の鼻がつまっている」と感じたら、

それは体が「よし、ちょっとこの鼻を休ませよう!」と判断しているだけ。

だから、心配しすぎることはありません。

むしろ、鼻がしっかりと働いている証拠なんです。

ちょっと試してみよう!

🔎 片方ずつの鼻を指で押さえて、空気の通りやすさを比べてみてください。

きっと、どちらかが「スーッ」と通って、もう片方が「ちょっとつまってるかも?」と感じるはず。

これが、今まさに働いている「ネーザルサイクル」のサインなんです!

🧩 ここから先はもっと詳しく知りたい方へ

「どうしてこんな仕組みがあるの?」

「なんのために鼻は交代して休むの?」

そんな疑問が出てきた方は、このまま続きをご覧ください!

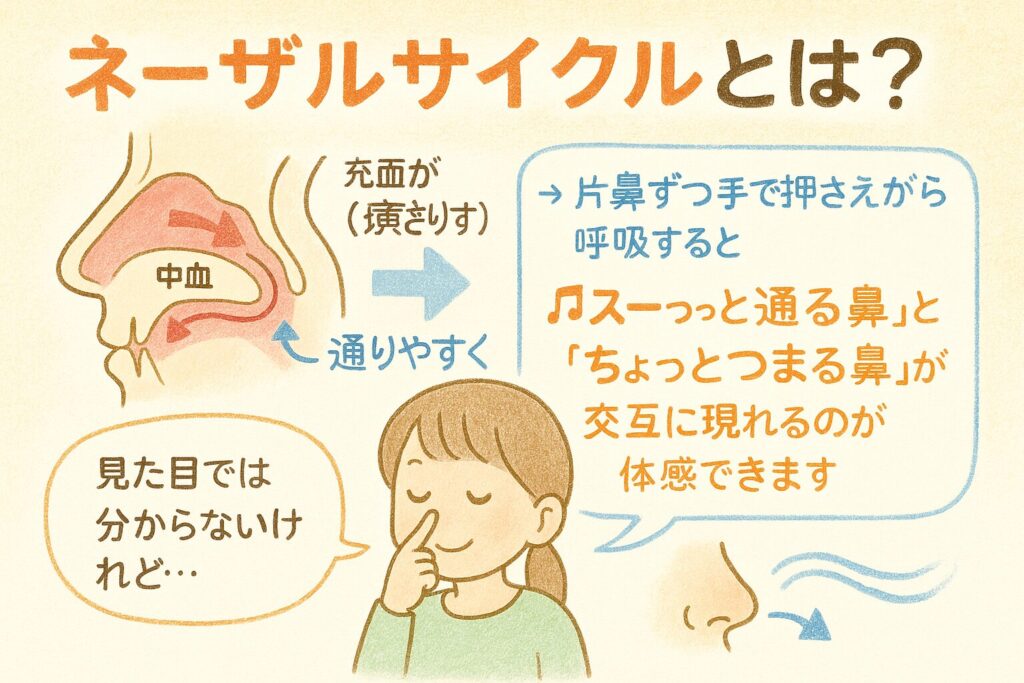

ネーザルサイクルとは?

『ネーザルサイクル』とは、

鼻の中の粘膜(ねんまく)が左右交互に腫れたり引っ込んだりすることで、

片方ずつ「ふさがる→通る」をくり返す自然な生理現象です。

定義:鼻の粘膜が交代で「充血(鼻づまり)」→「排出(通りやすく)」をする

見た目では分からないけれど…

→ 片鼻ずつ手で押さえながら呼吸すると、「すーっと通る鼻」と「ちょっとつまる鼻」が交互に現れるのが体感できます。

由来・歴史

Richard Kayser(リヒャルト・カイザー)

ドイツの耳鼻科医で、

1895年に「Die exacte Messung der Luftdurchgängigkeit der Nase」誌で

初めてこの現象を記録しました。

鼻の通りやすさを正確に測定した先駆者です。

1927年に、正常な成人約80%にこのサイクルが存在すると

鼻鏡(rhinoscopy)調査で確認しました。

粘膜の変化は、左右どちらかの下鼻甲介(inferior turbinate)が

盛り上がることで起きると示しました。

なぜ注目されるのか?

呼吸の効率化

片側の粘膜を休ませて乾燥やダメージを防止し、

もう片方で換気・加湿・加温を効率的に行っています。

休んでいる側では繊毛(せんもう)が活動を休止し、

湿潤を保ち、働き側はしっかり空気を整えます。

嗅覚の鋭敏さ向上

風の強い鼻(通る方)では速い流れで匂い分子を感じ、

風の弱い鼻(休む方)ではゆっくり吸収。

2つのペースで匂いを感じることで、

より多様な香りの検出が可能になるという脳神経学的研究があります。

実験・画像による証明

MRI/CT画像による検出

粘膜の厚みが左右で変化する様子が確認されており、

流量は変わらないが断面積が変化することで呼吸感が変わる補強証拠となっています。

🧠 鼻の中の壁には「粘膜(ねんまく)」っていうふわふわの部分があって、

これがふくらんだり、しぼんだりして、トンネルの広さを勝手に変えています。

粘膜がふくらむ → 道がせまくなって、ちょっとつまった感じに

粘膜がしぼむ → 道が広くなって、スーッと通る感じに

👃 空気のスピードや量はほぼ同じでも、

鼻の中の広さ(断面積)が変わることで、

「通りやすい」「つまってるかも?」という感じ方が変わるということです!

時間サイクルの実測

通常は約2.5時間で左右切り替わりますが、30分〜6時間という個人差もあると報告されています。

さらに、睡眠中に計測した報告では、REM睡眠時にサイクルが切り替わることが多いとのデータもあります。

左右の鼻は“交代勤務の仲間”のように、うまくバランスを取りながら働いているのですね。

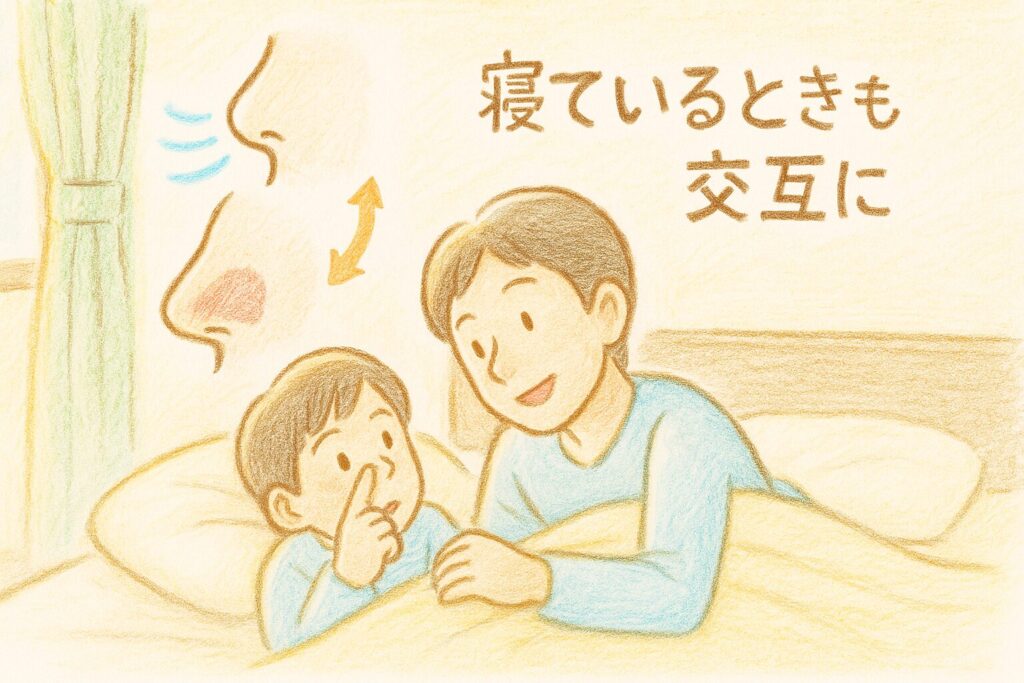

🌙 呼吸と睡眠の関係

このネーザルサイクル、実は睡眠中にも働いているのをご存じでしょうか?

とくに、「REM睡眠(夢を見る浅い眠り)」のときに、鼻の交代がよく起きることがわかっています。

つまり、あなたがぐっすり眠っている間も、鼻の中では「よし、次は右の番だ!」と静かにシフトチェンジが行われているのです。

このリズムは自律神経と連動していて、体をリラックスさせたり、内臓の活動を調整したりする手助けもしています。

睡眠と呼吸、そして鼻のリズムは、私たちの健康にとって切っても切れない関係なんです。

📊 測定データで見るネーザルサイクル

研究によると、ネーザルサイクルの交代時間は平均2.5時間とされています。

でも実際には、30分で切り替わる人もいれば、6~7時間と長く続く人もいるそうです。

この違いは、気温・湿度・体調・ストレスなどさまざまな要因で変化するのです。

MRIやCTでも、鼻の粘膜が左右で時間ごとにふくらんだり縮んだりする様子が観察されています。

このように、見えないところで鼻はしっかり働き、リズムを保っているんですね。

💬 専門家による発見と報告

ネーザルサイクルは、1895年にドイツの耳鼻科医・リヒャルト・カイザー博士が、鼻の通気性の変化を測定する中で初めて発見しました。

さらに、1927年にはHeetderks(ヒートダークス)という研究者が、正常な成人の80%以上にこのサイクルがあると報告しました。

彼らの研究は、当時としては画期的なもので、「鼻は左右交代で働いている」という新しい常識を医学に根付かせたのです。

現代でも彼らの研究は引用され、MRIや高解像度スキャンによって“目で見える証拠”としても確認されています。

✅ 見えないけれど確かにある、体の知恵

ネーザルサイクルは、私たちが何気なく呼吸しているその裏側で、体が“鼻の働きをコントロール”している証拠です。

意識しなくても、左右の鼻が自動的に交代して「休ませる」「働かせる」をくり返しているおかげで、嗅覚も保たれ、粘膜も傷まず、健康が保たれています。

このような「当たり前だけどすごい」しくみに気づけると、毎日の呼吸がちょっと特別なものに感じられますよね。

実生活への応用例

👃「片方がつまってる」って気づいたとき、あなたならどうしますか?

「風邪ひいたのかな?」「鼻炎かな?」と心配になる方も多いと思います。

でも、実はそれ、体が“片方の鼻を休ませている”サインかもしれません。

これは、ネーザルサイクルという正常なリズムによるもの。

ちょっとした体の声を、上手にキャッチしてあげましょう。

🛏️ 体験しやすいシチュエーション

横向きに寝ているとき

右を下にすると、右の鼻がつまってきて左がスーッと通る。

しばらくして姿勢を変えると、また逆に。これは、重力と血流の影響でサイクルが調整されている証拠なんです。

片鼻だけの鼻づまり

特に風邪でもないのに、片方だけが少しつまったように感じるとき。

それもネーザルサイクルの働きによる自然な現象。あわてず「今、鼻が休憩中なんだな」と思って大丈夫です。

💡 ネーザルサイクルを活かすコツ

ちょっとした工夫で、呼吸もラクに、体も元気に整っていきます。

✅ 鼻づまりに焦らないで

→ 一時的な現象。鼻呼吸が通る側とつまる側が交代するのは自然なことです。

✅ 寝るときは“つまってる側を下”にする

→ 下にした側がよりふさがるので、反対側がスムーズに通りやすくなります。

✅ 鼻うがいでリズムをサポート

→ 粘膜のむくみをやわらげ、清潔に保ちやすくなります。

✅ マスクや加湿器で乾燥を防ぐ

→ 鼻の粘膜を潤わせて自然な膨張・収縮が保たれます。

🧘♀️ プチ応用:呼吸と心のバランスにも

片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)というヨガの呼吸法も、ネーザルサイクルの考えとつながっています。

「右鼻:活性化」「左鼻:リラックス」とされ、自律神経の調整に使われることもあります。

呼吸を感じることで、自分の体調にも自然と意識が向くようになりますよ。

注意点や誤解されがちな点

❗「ずっと両方つまってる…これは変だな?」と思ったら

ネーザルサイクルは、一方ずつ交代でつまるのが正常です。

しかし、両方同時につまりが続く場合は注意が必要です。

次のような可能性が考えられます

🚨 考えられる原因

アレルギー性鼻炎

→ ダニ・ハウスダスト・花粉などが原因。くしゃみ・目のかゆみを伴うことも。

副鼻腔炎(蓄膿症)

→ 鼻水が黄色っぽく、においが分かりにくくなることも。

鼻中隔湾曲(びちゅうかくわんきょく)

→ 鼻の内部が曲がっていて、片側または両側の通りが悪くなる。先天的または外傷が原因。

💬「ネーザルサイクルだから大丈夫」では済まされないケースもあります

いつも片方だけつまる

数日以上ずっと両側ともつまっている

眠れない・息苦しい・においがわからない

このような症状があるときは、自己判断せずに耳鼻科の受診をおすすめします。

呼吸は、無意識に行っているからこそ、“異変”を感じたときに不安になりやすいものです。

でも、「片方の鼻がつまるのは自然なこと」と知っておくだけで、気持ちがずっとラクになります。

毎日の生活のなかで、「あ、今は右が休んでるな」と気づいてあげられたら、それだけで体と仲良くなれた気がしませんか?

ネーザルサイクルは、呼吸・体調・心のバランスをつなぐ、静かだけれど大切な体のリズム。

ぜひあなたの生活にも、この知恵を活かしてみてくださいね。

🧬 おまけコラム

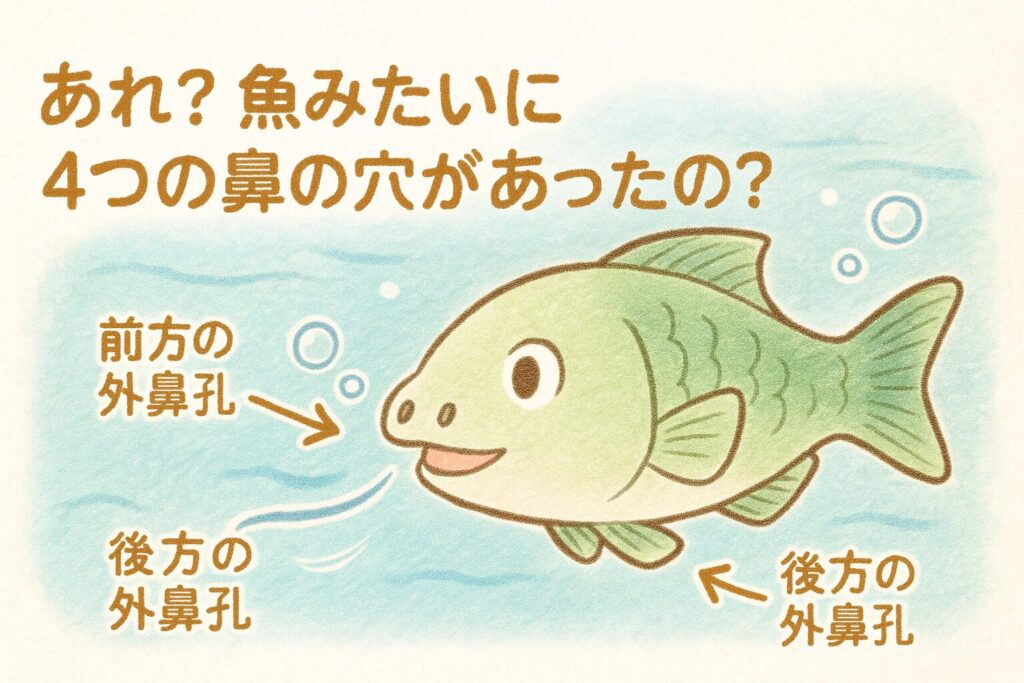

人間の祖先に“4つの鼻の穴”?涙点の驚きの仕組み

“あれ?魚みたいに4つの鼻の穴があったの?”

約4億年前の魚類(硬骨魚)には、左右それぞれ前後に外鼻孔が2つずつ、つまり計4つありました。これで水を通して匂いを嗅いでいたと考えられています。

やがて両生類や哺乳類へ進化する過程で、水中から陸に上がるため、古い後側の鼻孔が移動して口の奥(後鼻孔=choanae)につながるようになりました

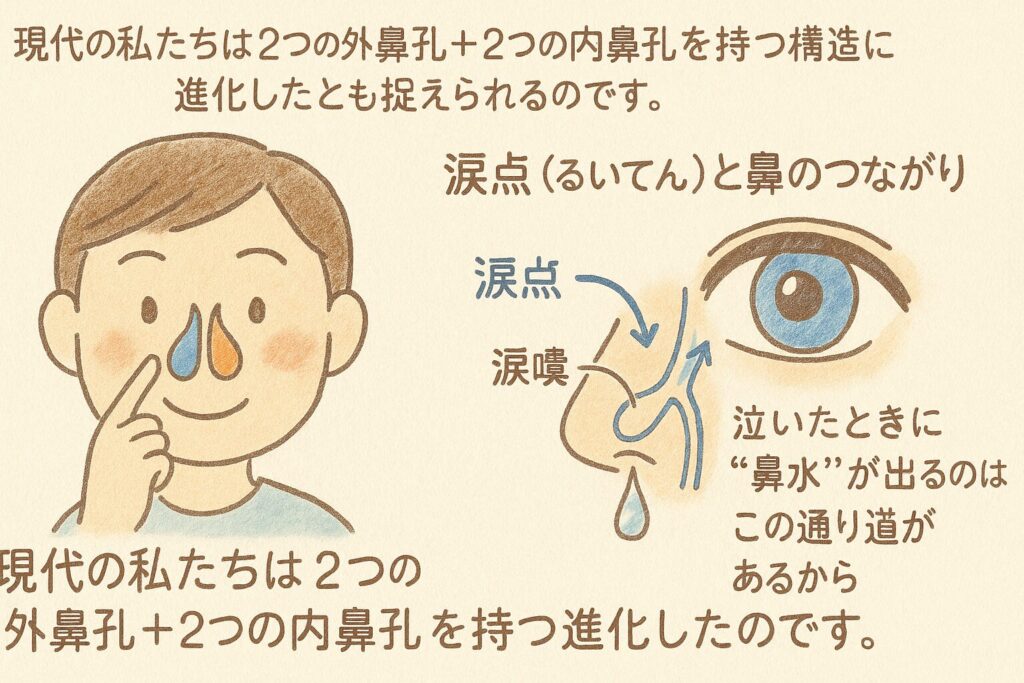

現代の私たちは2つの外鼻孔+2つの内鼻孔を持つ構造に進化したとも捉えられるのです。

涙点(るいてん)と鼻のつながり

そしてもう一つ面白いのが、涙点(るいてん)です。 これは、目の内側にある小さな穴。ここから涙は涙小管→涙嚢→鼻へと流れるしくみです。

泣いたときに“鼻水”が出るのは、この通り道があるから。

涙点は胎児期にでき、出生後には完全に開通しています。

魚のころの“鼻孔”と涙点は直接のつながりはありませんが、身体に残る“古いルート”が今の機能を作っていることはとても面白いですね。

🤔 まとめ・考察

自律神経の賢さを静かに感じる

ネーザルサイクルを通して、体は「左右交代で休む・働く」という自然のリズムをなおざりにしないシステムを持っていることがわかります。

これは、自律神経(交感神経と副交感神経)によって交互に粘膜の血流を調整し、鼻が最も効率よく働ける状態を無意識に作り出す賢さでもあります。

👶 子どもにも「鼻がお休み中」と伝えれば怖がらずに安心できる。

👨💼 大人には「体がちゃんと自分をケアしている」と気づく機会になります。

🧠 自律神経ってなに?ネーザルサイクルとの深いつながり

私たちの体の中には、「自律神経(じりつしんけい)」という、自分でコントロールしなくても働いてくれる“すごい神経”があります。

たとえば――

寝ているときも心臓は動く

緊張すると汗が出る

食べたあとにおなかが動く

これらは全部、自律神経が体の中で「自動運転」してくれているおかげです。

ネーザルサイクルも“自律神経のしごと”

鼻の中で起きている「左右の交代勤務」――これも、まさに自律神経のなせるワザです。

鼻の粘膜には、たくさんの血管が通っています。

この血管を、自律神経が血流を増やしたり減らしたりすることで、

👃 一方の鼻がちょっとふくらむ(副交感神経が優位なとき)

👃 もう一方が通りやすくなる(交感神経が優位なとき)

というリズムをつくり出しています。

交感神経と副交感神経って?

| 神経 | はたらき | イメージ |

|---|---|---|

| 交感神経 | 緊張・活動モード | 昼間や運動中、バリバリ働くモード |

| 副交感神経 | リラックス・休息モード | 夜や休憩中、ゆったりモード |

この2つがシーソーのようにバランスをとりながら、体を守っています。

ネーザルサイクルは、鼻を通して自律神経のリズムを感じられる珍しい現象なんです。

🌿 自律神経の“静かなチカラ”を見直そう

自律神経は、体の中でまるで「見えない司令塔」のように働いています。

鼻の交代、呼吸、心拍、消化、すべてを静かに支えてくれているのです。

ネーザルサイクルを通じてその存在を感じることができたら、

きっと今よりもっと「自分の体と仲良く」なれるはずです。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『親子でできる!頭がよくなる!こども呼吸法 強いココロを育てる』

『鼻呼吸 歯医者さんの知りたいところがまるわかり』

『自律神経を整えたいなら上咽頭を鍛えなさい―脳の不調は鼻奥から治せ』

特徴とおすすめ理由

📘 『親子でできる!頭がよくなる!こども呼吸法 強いココロを育てる』

著者:齋藤 孝(教育学者)

出版社:ビジネス社

特徴:子どもと一緒に楽しみながら学べる呼吸法を多数紹介。集中力アップや心の落ち着きを促す内容で、図やイラストが豊富。

おすすめ理由:ネーザルサイクルや鼻呼吸の大切さを、子どもでも実践的に理解できる工夫がいっぱい。親子のコミュニケーションにもぴったりです。

📗 『鼻呼吸 歯医者さんの知りたいところがまるわかり』

著者:今井 一彰

出版社:クインテッセンス出版

特徴:口呼吸と鼻呼吸の違いや、鼻呼吸が及ぼす全身への影響を歯科の視点から詳しく説明。なぜ鼻が正しく働くことが大切なのか、医学的根拠をもとに解説。

おすすめ理由:ネーザルサイクルの理解を深めるために、鼻呼吸全体の重要性を知るうえで非常に役立ちます。図解も豊富で、読みやすさ◎。

📙 『自律神経を整えたいなら上咽頭を鍛えなさい―脳の不調は鼻奥から治せ』

著者:堀田 修

出版社:世界文化社

特徴:上咽頭(鼻の奥)が自律神経の調整に関わるという最新の研究を基に、セルフケア方法も紹介。現代人の不調対策として具体的で実践的。

おすすめ理由:ネーザルサイクルと連動する自律神経の調節について、専門的な根拠と簡単なケア法を学べる一冊。大人向けに知識を深めたい方に最適です。

✅ 総まとめ

子ども向け(齋藤孝)→ 身近に呼吸のしくみを理解させたい方にぴったり

医学的視点(今井一彰)→ 鼻呼吸と健康全体の関係性を科学的に裏付け

自律神経・実用ケア(堀田修)→ ネーザルサイクルの背景にある自律神経の知識と生活への応用を深掘り

「子ども向け・健康全般・専門的理解」の3方向から、

ネーザルサイクルや鼻呼吸について楽しく、かつ深く学べる構成となります。

📝 締めの言葉

私たちの体には、意識せずとも日々を快適に過ごせるように働いてくれている「静かな仕組み」がたくさんあります。

『ネーザルサイクル』もそのひとつ。片方の鼻がつまる、という一見不便な現象が、実は身体の賢さの表れだったと知ると、なんだか愛おしくさえ感じられますよね。

ほんの少し、鼻の通りや呼吸のリズムに意識を向けてみる。

それだけでも、あなたの体との付き合い方が変わってくるかもしれません。

補足注意

本記事は、作者個人が調べられる範囲で、

信頼できる情報をもとに執筆しています。他の見解や今後の研究によって、内容は変わる可能性があります。医学や生理学の分野では今後も新しい発見や見解の変化があるかもしれません。

ご自身の体調や症状に不安があるときは、専門の医師の診断を受けることをおすすめします。

🧭 本記事のスタンス

ここに書いたことが「唯一の正解」ではありません。

いろいろな視点から、あなた自身の“鼻と身体”を感じてみてください。

この記事が、あなた自身の体の声に耳を傾けるきっかけになれば嬉しいです。

興味が芽生えたなら、呼吸のように――ゆっくり、そして交互に深く、

ネーザルサイクルのように、あなたの知識も少しずつ深めていってみてください。

新たな気づきと学びが、また次の呼吸を心地よくしてくれるはずです。

あなたの毎日の呼吸が、

ネーザルサイクルのように自然で心地よいリズムに満ちていますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうごいました。

コメント