光と錯覚が織りなす「無限のトンネル」。科学とアートが交差する“知覚の魔法”をのぞいてみよう。

鏡のトンネルはナゼ続く?――『無限鏡(インフィニティ・ミラー)』の仕組みと楽しみ方

美容室の大きな鏡で、自分の後ろ姿が何重にも映って見えたことはありませんか?

それがまさに「無限鏡」の原理。

鏡が向かい合うことで、光が反射をくり返し、遠くの奥行きを作り出しているのです。

✅ 3秒で分かる結論(SEO導入)

鏡が“無限”に見えるのは、2枚の鏡の間で光が何度も反射する物理現象。

奥まで続くように感じるのは、光が減衰しながら跳ね返り続けるからです。

つまり「本当に無限」ではなく、**“有限の反射が作る錯覚的な無限”**です。

🧒 小学生にもスッキリ版

鏡を向かい合わせると、

その間で光がピンポンみたいに何回も跳ね返るんです。

だから同じ景色がだんだん小さく、遠くまで見えるようになります。

でも、光は少しずつ弱くなるから、

本当にずっと続いているわけじゃなくて、

見えなくなるところで終わってるんですよ。

今回の現象とは?(あるあるで導入)

✨ 「鏡が無限に続いて見えるのはなぜ?」という不思議

洗面所で鏡を向かい合わせたら、

自分の姿が奥へ奥へと続いていく。

エレベーターの鏡で、

自分がずらっと小さく並んで見える。

雑貨店のLEDミラーをのぞくと、

光が果てしなく連なっているように見える。

この現象——**『無限鏡(インフィニティ・ミラー)』**と呼ばれます。

💭 よくある“あるある”の疑問

- 「鏡の奥に“別の世界”があるみたい!」

- 「どこまで続いてるんだろう?」

- 「これって本当に無限なの?」

- 「ドロステ効果と同じなのかな?」

こんな風に思ったこと、ありませんか?

実はこの現象、ちゃんと名前も仕組みもある科学現象なんです。

✨ この記事を読むとわかること

- 1分で「どうして無限に見えるのか」がわかる

- ドロステ効果との違いが明確になる

- 家でもできる“安全な無限鏡”の作り方がわかる

それでは、日常の一場面から、この“終わらない世界”の謎を見に行きましょう。

疑問が浮かんだ物語

夜。

宿題のポスターづくりをしていた小学六年生の 美咲(みさき) は、手を止めました。

机の向こうに置いた姿見と、壁の鏡が偶然、向かい合っているのに気づいたのです。

そっと立ち上がって、その間に立ってみる。

——瞬間、鏡の奥に同じ自分が何体も続いて並びました。

姿はどんどん小さくなり、やがて光の粒のように遠ざかっていきます。

「……わ、ずっと続いてる」

自分の手を振ってみると、奥のほうの小さな自分も同じタイミングで手を振りました。

けれど、その奥の奥は、まるで別の世界。

鏡の中に、鏡があって、そのまた中に、また自分がいる。

「これって、どこまで続いてるんだろう」

「あのいちばん小さい私も、ちゃんと“いる”の?」

美咲は鏡の前で、少しの間、息を止めました。

静かな部屋。鉛筆の芯の匂い。窓の外では風がカーテンをわずかに揺らします。

不思議なことに、怖さよりも、吸い込まれるような好奇心のほうが強くなっていきました。

見れば見るほど、「ほんとうの自分」はどこにいるのかわからなくなる気がするのです。

鏡の奥で光がわずかに瞬き、

まるで誰かが小さな灯りで「答えはこちら」と知らせているみたいでした。

「……無限って、本当にあるの?」

「それとも、“そう見える”だけなのかな?」

そう心の中でつぶやいたとき、

美咲の胸の奥に、小さな“なぜ?”の火がともりました。

——このあと、彼女はその“鏡の奥の世界”の正体を確かめることになります。

その光は、目に見える奥行きだけでなく、考える世界の入口でもあったのです。

鏡が生み出す「無限のトンネル」、そのしくみを見てみましょう。

すぐに理解できる結論

🧭 お答えします。

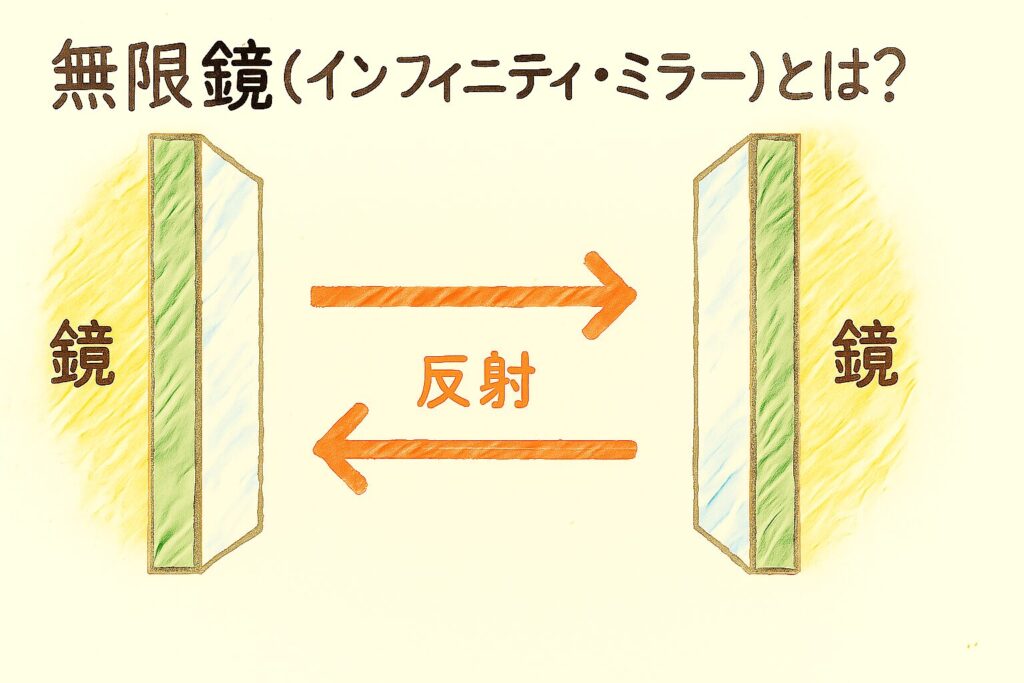

『無限鏡(インフィニティ・ミラー)』とは、

2枚の鏡を向かい合わせたときに、光が何度も反射して奥行きが“無限”に見える現象です。

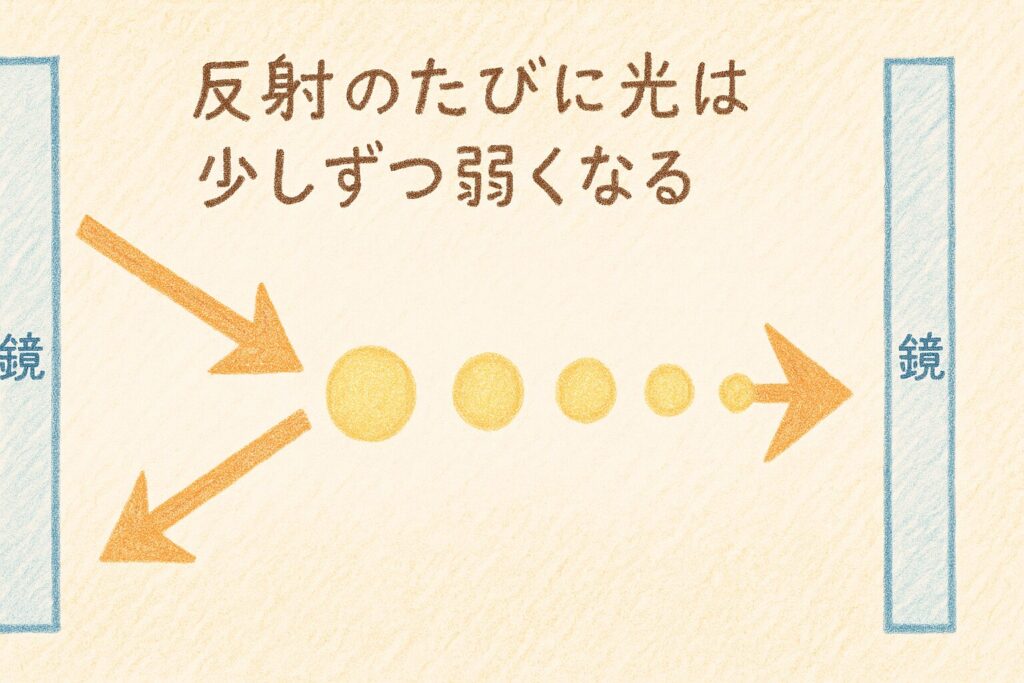

鏡の間を行き来する光は、反射するたびに少しずつ暗く・弱く・小さくなっていきます。

やがて目には見えなくなるので、実際には有限の回数の反射しか起こっていません。

それでも私たちの目は、光の連続が途切れず続いているように感じるのです。

🔍 もっとやさしく言うと

鏡A → 鏡B → また鏡A → さらに鏡B……

光はピンポンのラリーのように何度も行ったり来たりしています。

その「跳ね返る光」が少しずつ弱くなりながら奥へと続くことで、

目には“終わりのないトンネル”のような錯覚が生まれるのです。

つまり、**「見えているのは光の連鎖」**であり、

**「実際に無限の空間があるわけではない」**ということ。

🎨 ドロステ効果との違い

ここでよく混同されるのが、ドロステ効果(絵の中の絵がくり返される構図)です。

| 比較ポイント | 無限鏡(インフィニティ・ミラー) | ドロステ効果 |

|---|---|---|

| 原理 | 光の反射による物理現象 | 画像の再帰構造による視覚トリック |

| 世界 | 現実の鏡空間(光学) | 絵や写真の中(構図) |

| “無限”の正体 | 光が弱まりながら続く | 同じモチーフが入れ子状に描かれる |

| 実際の限界 | 光量・解像度で終わる | 描かれた範囲で終わる(理論上は無限) |

どちらも“繰り返し”が生み出す錯覚ですが、

無限鏡は「光」、**ドロステは「構図」**がつくる世界です。

💫 噛みくだくと

鏡の中に自分が続いていくのは、

「絵の中の絵」ではなく、現実の光が何度も跳ね返って届いているから。

見えている“奥の自分”は、

**もう一度鏡に映った“光の残像”**なのです。

だからこそ——

“続いて見える”のは目の錯覚ではなく、

**現実の物理現象に基づいた「有限の無限」**なのです。

🌙 鏡の中で続いていく光の道は、

まるで知識のトンネルのように、奥へ奥へと導いてくれます。

ミニFAQ

Q1. 無限鏡は本当に無限ですか?

A. いいえ。反射のたびに光が弱くなるため、有限回で見えなくなります。ただし減衰が緩やかだと、無限のように感じるだけです。

Q2. ドロステ効果と無限鏡の違いは?

A. 無限鏡=光の反射(物理)、ドロステ=絵や写真の構図(表現)。見た目は似ても原理は別です。

Q3. 何枚くらい「奥の自分」が見える?

A. 反射率・部屋の明るさ・鏡の精度によります。暗い背景+小さな点光源ほど層が多く見えます。

もし今、あなたも「どうして光はそんなふうに続くの?」と気になったなら——

次の章で、その**“光の旅”のしくみ**を一緒にのぞいてみましょう。

ほんの少し視点を変えるだけで、鏡の世界はまったく違って見えてくるはずです。

『 無限鏡(インフィニティ・ミラー)』とは?

定義

二枚(以上)の平面鏡をほぼ平行に向かい合わせると、

互いの鏡像が連続反射して、同じ像が奥へ奥へと並んで見える現象をいいます。

英語では Infinity mirror(インフィニティ・ミラー)。

- 反射のたびに光は弱くなり、像は暗く・小さくなっていきます。

- 像の並びはおおむね鏡同士の距離に比例して規則正しく現れます。

- わずかな傾きや視野の制限で、途中で途切れて見えることがあります。

噛み砕くと:

二枚の鏡の間で**光がラリー(往復)**を続け、その“名残”が何層もの像として見える、ということです。

由来・提唱者について

この現象は古くから知られる光学(こうがく)の基本で、特定の「提唱者」や単独の起源はありません。

ただしInfinity mirrorという呼び名は、20世紀後半以降、美術・展示・インテリアの文脈で広まり、

草間彌生(くさま・やよい)の「インフィニティ・ミラー・ルーム」

柳幸典(やなぎ ゆきのり)による「Hi-no-maru 1/36」

Julianne Swartz(ジュリアン・スワルツ)による光学/鏡・チューブ・レンズを使ったインスタレーション

などが体験型の代表例として知られます。

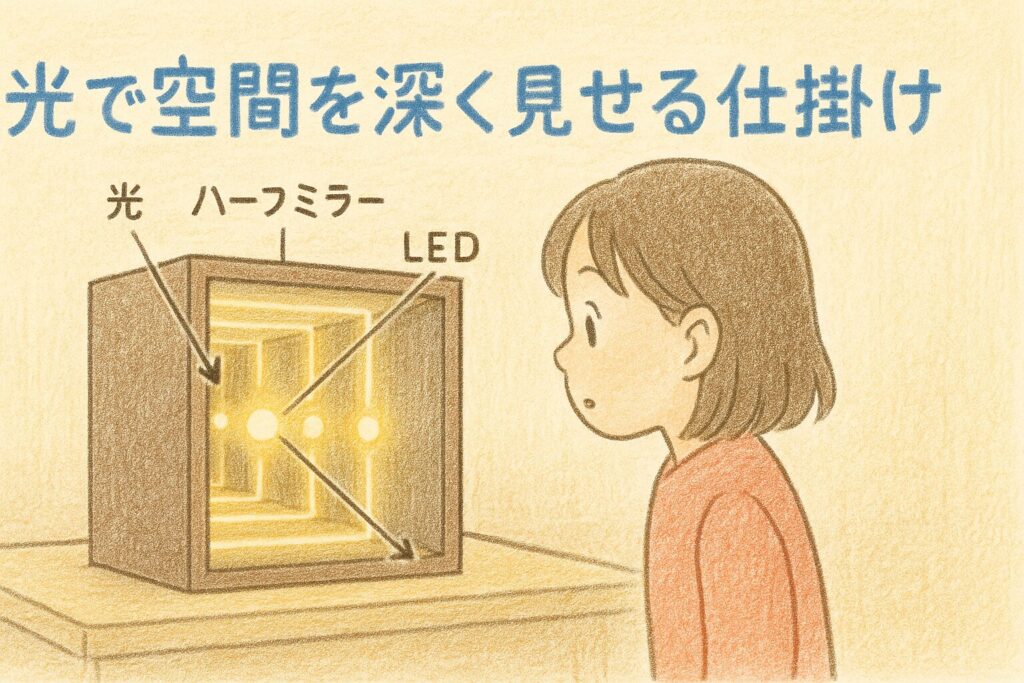

DIYや演出では、ハーフミラー(半透過鏡)+LED+通常鏡の組み合わせが定番です。

補足: なぜこうした作品が “無限に見える鏡・光” を使うのか

鏡・反射・光・暗さの組み合わせによって、私たちの視覚・空間認知が「繰り返し」「奥行き」「終わりのないような見え方」を感じやすくなります。

それゆえ、鏡を用いたインスタレーションは、アートにおいて没入感(いりこむ感じ)や体験的な「自分がその空間にいる」感を強める手法になっています。

ハーフミラー(half mirror/ハーフ・ミラー):

一部を反射・一部を透過させる鏡。観客側には手前の“鏡像”が見え、同時に内部の光も透けて見えるため、“光の回廊”が成立します。

科学的ポイント(やさしい式のイメージ)

- 初期の明るさ:I₀(アイ・ゼロ)

- 鏡1・鏡2の反射率:R₁, R₂(0<R<1)

- n 回目に届く像の明るさは、ざっくり Iₙ ≈ I₀ × (R₁R₂)ⁿ

→ 反射を重ねるほど**指数関数的(しすうかんすうてき)**に暗くなります。

噛み砕くと:

「反射のたびに“ちょっとずつ減る”」の積み重ねで、いつか見えなくなるということです。

ドロステ効果との違い(事例で一発理解)

- 無限鏡:

現実の光が往復して生じる像。

例)ハーフミラーとLEDで作る“無限の光の箱”、鏡張りの部屋で果てしなく続くランプの列。 - ドロステ効果:

絵や写真の“構図”の中で「自分を含む自分」を入れ子で描く。

例)オランダのココア缶「ドロステ社」のパッケージ、M.C.エッシャー《プリント・ギャラリー》。

まとめ:無限鏡=光学(リアルな反射)/ドロステ=構図(イメージの再帰)。

見た目は似ても、原理は別世界です。

「光がどんどん弱くなるのに“続いて見える”」——この違和感が、私たちの心をつかみます。

つづく章では、**なぜ惹かれるのか(脳とデザイン)**を、やさしくほどきます。

なぜ注目されるのか?(背景・重要性)

直感に刺さる理由(視覚・脳の観点)

- 規則の手がかり:同じ像が等間隔で並ぶと、脳は「パターン」を素早く検出し、

**処理のしやすさ(フルーエンシー)から“わかった感”**が生まれます。

🪞 無限鏡の文脈で言うと…

無限鏡(インフィニティ・ミラー)の中では、

像が等間隔に、規則正しく奥へ並んでいます。

この規則性を見た脳は瞬時にパターンを認識し、

「これは一定の法則で続いている」と判断します。

そのため、私たちは無意識のうちに——

「あ、なるほど、これは“ずっと続くもの”なんだ」

と感じるのです。

それが「分かった(気がする)」という安心感。

これが、無限鏡が“なぜ見ていて気持ちいいか”の一因なのです。

- 遠近+減光の相乗効果:遠くほど小さく・暗くなるという現実の遠近感と一致し、

トンネルへ吸い込まれる強い奥行き感を感じます。 - 自己参照“風”の体験:自分の姿や手元の光が階層的に連なる体験は、

「自分を含む自分」というメタな驚きに直結します(※原理はドロステと別)。

噛み砕くと:

きれいに並ぶ・徐々に暗くなる・小さく遠ざかる——この三拍子が、「無限らしさ」を強く感じさせます。

世間での受け入れられ方・取り入れ方

- 展示・インテリア:LED×ハーフミラーの“光の回廊”で**没入(ぼつにゅう)**を演出。

- アート:鏡張り空間やミラーボックスで、終わりのない風景を体験させる作品が多数。

- 商業空間・イベント:フォトスポットとして滞在時間や話題性を高める装置として活用。

- 教育:反射・反射率・減衰のハンズオン教材として、物理の入り口に最適。

どんな効果が期待できる?

- 感情面:驚き→好奇心→探究心へ。

- 学習面:抽象概念(反射率、減衰、無限級数の“雰囲気”)を体で理解。

- 表現面:小さな装置で大きな奥行きを演出できる(空間演出・サイネージに有効)。

さけたほうが良い点・注意

- 安全:ガラスの固定・端面保護・耐震。子どもの手が届く高さでは割れ対策を。

- 光刺激:高輝度・点滅は酔い・体調に配慮(明るさ・時間・注意書き)。

- 混同の防止:教材・表示では**「無限鏡=反射」「ドロステ=構図」**を同列で明記。

- 過度な演出:鏡が多すぎ・空間が狭すぎると不安感や方向感覚の乱れを招くことあり。

「有限の反射」が「無限の感覚」を生む——だから、私たちは見入ってしまうのです。

つづく章では、今日から安全に試せる作り方・見せ方を、手順とコツでご紹介します。

実生活への応用例

すぐ使えるヒント

おうち実験(安全・簡単)

ねらい: 反射が“どのくらい続くか”を、目で確かめる。

準備: 平面鏡×2、タオル(滑り止め)、小さなLEDライト(豆電球でも可)。

手順:鏡を10〜30cmあけて向かい合わせに置く。

部屋の照明を少し落とし、LEDを鏡の中央付近に置く。

角度を1〜3°だけズラすと、列が斜めにカーブして“回廊感”が増す。

見込める結果: 奥に行くほど像が小さく・暗くなり、層が何段も見える。

活かし方: 親子自由研究/理科の導入/“無限に見える”の正体を体感で理解。

コツ: 背景を暗く、光源を小さくすると“層の数”が見やすくなります。

ディスプレイ/展示演出(ハーフミラー応用)

用語: ハーフミラー(half mirror/半透過鏡)=一部反射・一部透過する鏡。

構成の定番

観客側:ハーフミラー

奥側:通常鏡

その間:LEDテープや小型照明

効き目: 反射の往復で光の回廊が生まれ、没入感が高まる。

見込める結果: 小さな箱でも、深い奥行き表現。イベントの“映え”に強い。

プロのヒント: 反射率を60〜70%前後にすると減衰がなだらかになり、層が深く見えます(数値は機材により要調整)。

習のコツ(ミニ実験で“数理の手触り”)

テーマ1:反射率 R を変える

薄いフィルムを一枚かける/ガラス面を変えるなどでR(反射率)の違いを作る。

観察:層の数や明るさの落ち方が変化。

イメージ式:初期明るさ I₀、反射率 R とすると Iₙ ≈ I₀ × Rⁿ。

難しく考えず「毎回ちょっと暗くなるの積み重ね」と覚えればOK。

テーマ2:鏡の間隔 d を変える

d を広げると像の間隔も広がり、“奥行きのピッチ”が変わる。

相似・縮尺・遠近感(パース)の復習にぴったり。

学びの効果: “式→体感”の往復で、減衰(げんすい)や相似が腑に落ちる。

クリエイティブ活用(写真/動画/サイネージ)

写真: 主役の被写体の背後に無限鏡を置き、少ない光量の点光源で層を演出。

動画: カメラのパン・チルトをゆっくり動かし、点滅は短時間に抑える。

サイネージ: 製品ロゴの“光の道”を作り、入口導線や停滞時間を伸ばす。

メリット: 強い記憶残存/空間を拡張して見せる/“わかった感”で好奇心を喚起。

デメリット: 眩しさ・反射写り込み・設置破損リスク(ガラス・配線)。

使い方のゴールデンルール(Do / Don’t)

Do

主役>演出の視線誘導(被写体の読みやすさを最優先)

点光源+暗め背景で層を明瞭に

角度は小さくズラす(1〜3°)→奥行きの表情が出る

Don’t

高輝度点滅の長時間使用(酔いやすさ・光感受性発作に配慮)

割れ物の無固定/角の無保護

“ドロステ効果と同じ”という誤説明(原理が別)

DIY&安全FAQ

Q4. どんな鏡を買えばいい?

A. 初心者はアクリル鏡(軽い・割れにくい)+ハーフミラー板が扱いやすいです。飛散防止フィルムがあると安心。

Q5. ハーフミラーって何?どれを選ぶ?

A. 半透過・半反射の鏡。前面で“鏡像”を返しながら、内側のLEDも見せられます。**反射率50〜70%**の中庸が層を深く見せやすいです。

Q6. どのくらいの距離で向かい合わせる?

A. 10〜30cmが扱いやすい目安。距離を広げるほど像のピッチ(間隔)が広がるので好みで調整。

Q7. きれいに見えない…コツは?

A. 部屋を少し暗く、点光源(LED)を小さく、角度を1〜3°だけズラす。映り込みは黒布や遮光紙でカット。

Q8. 子ども向けに安全に楽しむには?

A. 固定(L字金具)・角の保護・低電圧LEDを徹底。点滅は短時間、注意書きを添えましょう。

Q9. スマホ撮影をきれいにする設定は?

A. 露出を-0.3〜-1.0EV、AFを中央固定、ゆっくりパン。ガラス映り込みは斜め位置取りで回避。

小さな仕掛けで“大きく見せる”。次章では、誤解とリスクを先回りして、安心して楽しむためのルールを整えます。

注意点・誤解しがちな点

理由と対策

基本の注意(安全ファースト)

固定と保護: 鏡は滑り止め・L字金具・角の養生を。子どもの手の届く高さでは転倒防止を必ず。

光刺激: 高輝度・高頻度点滅は短時間。注意書き(酔いやすさ/光感受性への配慮)を添える。

配線: LEDは低電圧・発熱管理。可燃物を近づけない。

危険な考え方(NG)

“本当に無限がある”と誤解して、狭い空間に鏡を過密設置 → 不安・方向感覚の乱れを誘発。

“派手にすれば勝ち”と輝度や反復を過剰に → 目疲れ・主役情報の読みにくさ。

著作権・肖像権の無配慮で撮影・公開 → 商用時は規約と許諾を確認。

よくある誤解 & なぜ生まれるのか

誤解: 「ドロステ効果と同じ」

理由: どちらも“続いて見える”。見た目が似るから原理の差が埋もれる。

誤解: 「無限に続く=無限の空間がある」

理由: 奥行き+減光の遠近手がかりが“現実の奥”と脳内で結びつく。

誤解: 「見えない=失敗」

理由: 反射率Rの指数減衰を知らない(Iₙ ≈ I₀×Rⁿ)。

誤解・リスクを避けるチェックリスト

説明は対比で: 「無限鏡=光の反射(物理)/ドロステ=構図の入れ子(表現)」。

輝度は控えめに: 点滅は短く、連続光は拡散で。

設置テスト: 角度1°刻みで最小限の眩しさ×最大の奥行きを探る。

視線誘導: 主役(人・商品)>無限演出。反射写り込みは布や黒パネルで抑える。

撤収の安全: 端面保護のまま運搬。飛散防止フィルムがあると安心。

「有限の反射」が「無限の感覚」を生む理由(哲学と構造の視点)

鏡の中で起こる無限鏡(インフィニティ・ミラー)の現象は、

実際には有限の反射にすぎません。

しかし、私たちの目と脳はその繰り返しを「果てのないもの」として認識します。

それは、“有限の構造が無限を感じさせる”という錯覚の美学。

この一見矛盾した現象こそが、人の感性を深く刺激するのです。

だからこそ、「丁寧な設計」が重要になります。

ほんの1°の傾き、光の強さ、鏡の距離——

そのすべてが「どこまでも続く」印象を左右します。

光の道を正確に設計することで、有限の物理現象に“無限の詩”を宿すことができるのです。

「有限の反射」が「無限の感覚」を生む——

だからこそ、設計は詩的であるほど科学的。

次章では、実際にあなたの空間に“安全に、伝わる無限”を実装するための

手順とテンプレートを用意します。

よく似ているけれど違う現象たち

無限鏡の「終わりなき反射」は、ほかの“くり返し”をテーマにした視覚現象と混同されがちです。

ここでは似ている三つの概念を整理しておきましょう。

🪞 無限鏡(Infinity Mirror/インフィニティ・ミラー)

意味: 二枚の鏡の間で光が行き来し、現実の反射が何層にも続くように見える物理現象。

キーワード: 光の反射、減衰、有限の連鎖。

世界: 現実の光学空間。

感覚: 「現実の中に無限がある」ような感覚。

例:LEDとハーフミラーを使った光のトンネル。

草間彌生《インフィニティ・ミラー・ルーム》に入ったときの没入感。

🎨 ドロステ効果(Droste Effect/ドロステ・エフェクト)

意味: 絵や写真の中に、その絵自身を含む構図が繰り返される“入れ子構造”。

語源: オランダのココア缶「ドロステ社」のパッケージ(看板娘が同じ缶を手にしている絵)。

世界: イメージ・構図の中の再帰。

感覚: 「見ている自分が、見られている自分を見ている」ような視覚の迷宮。

例:M.C.エッシャーの《プリント・ギャラリー》。

写真の中に同じ写真を重ねた再帰構図。

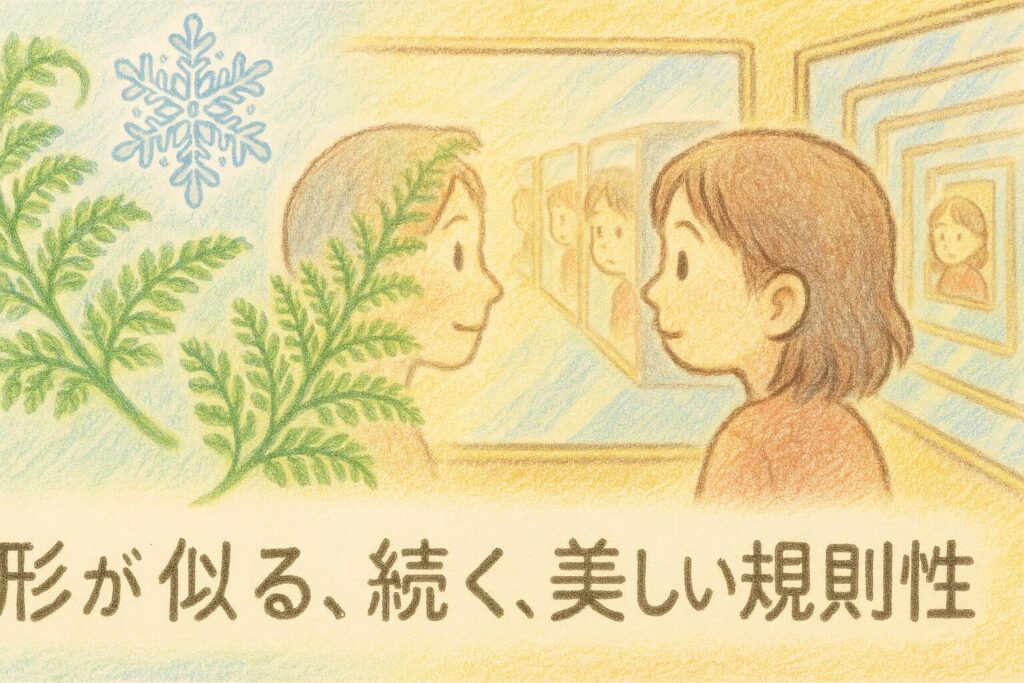

♾ 自己相似(Self-Similarity/セルフ・シミラリティ)

意味: どんなに拡大・縮小しても、部分が全体と似た構造をもつ性質。

数学・自然現象の用語。

世界: 数理構造・自然界のパターン。

感覚: 「スケールを変えても同じ形が現れる」不思議な一貫性。

例:フラクタル図形(マンデルブロ集合、シダの葉、雪の結晶)。

海岸線のギザギザが拡大しても似ている。

🧩 3つの違いをひとことでまとめると

| 現象名 | 原理 | 世界 | 無限の正体 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 無限鏡 | 光の反射 | 現実空間 | 減衰しながら続く有限の光 | LEDミラー、鏡張りルーム |

| ドロステ効果 | 構図の再帰 | 画像・表現 | 自己を含む構図 | 絵の中の絵、広告パッケージ |

| 自己相似 | 数理的再帰 | 自然・数学 | 部分と全体の相似性 | フラクタル、樹木、雲 |

概念&比較FAQ

Q10. なぜ遠くほど暗く・小さく見える?

A. 反射ごとに光が指数関数的に減衰(おおよそ Iₙ ≈ I₀×Rⁿ)。遠近感の手がかりとも一致するため、奥行き錯覚が強化されます。

Q11. 自己相似(セルフ・シミラリティ)との関係は?

A. 無限鏡は現実の反射の連続で、“自己相似風の並び”が体験的に現れます。ただし原理はフラクタルとは別です。

Q12. 鏡の傾きはなぜ効く?

A. 完全平行だと一直線の層。1〜3°ズラすと像の列がカーブして回廊・渦の表情が出ます。微調整が命。

Q13. どんな照明色が向く?

A. 初心者は電球色(暖かい)でコントラストが出やすい。クールな世界観なら昼白色や**単色LED(青/紫)**も効果的。

Q14. ミラー越しに酔うのはなぜ?

A. 高輝度点滅や視界の反復変化が負荷になるため。滞在時間・輝度・点滅を控えめに。

Q15. 無限鏡の“正しい言い方”は?

A. 一般には無限鏡/インフィニティ・ミラーでOK。“合わせ鏡のトンネル”も生活語として通じます。

私たちが“無限”を感じるとき、

実際にそこに無限があるのではなく、繰り返し・規則・秩序が「無限のように見える」だけ。

しかし、その“有限であるのに無限を感じる”という矛盾こそ、

人間の知覚と感性の豊かさを象徴しています。

鏡の中の光、絵の中の構図、自然のパターン——

それぞれが違う原理を持ちながら、共通して「無限の錯覚」を私たちに贈ってくれます。

光が作る“有限の無限”、

絵が描く“構図の無限”、

自然が示す“形の無限”——。

そのすべては、私たちの知覚がつくる“想像の宇宙”なのです。

🌌 もし今、あなたが“無限”という言葉の奥に哲学や詩の香りを感じたなら、

次のコラムで——「無限をめぐる思考の旅」を少しだけご一緒しませんか?

数学・アート・認知の視点から、「無限を見るとは何か」をやさしく紐解いていきます。

おまけコラム

LEDアートと“無限の部屋”(別視点で味わう実装と体験)

小さな仕掛けで“大きく見せる”無限鏡。ここでは作り手・運営者・見る人の三つの視点から、LEDと鏡で生まれる「無限の部屋」をもう一歩だけ深掘りします。

作り手の視点:光学スタックと設計の勘どころ

基本スタック:

前面=ハーフミラー(半透過鏡)/内部=点光源(LED)/背面=通常鏡。

透過で“内部の光”を見せ、反射で“往復する像”を増やします。

反射率のバランス:

前面(ハーフミラー)の反射率が高すぎると“手前の映り込み”が強く、透過像が負けます。中庸(例:反射・透過のバランスが取れたタイプ)を選ぶと層が深く見えやすいです。

点光源×暗背景:

光は粒(点)にすると層が数えやすい。背景を暗く落とすと“光の回廊”がクッキリ。

角度 1〜3°のオフセット:

完全平行より、ごく小さく傾けると列がわずかにカーブし、渦や回廊の表情が出ます。

明るさと色:

まぶしさを避けるため、弱めの連続光+短い点滅。色温度(あたたかい/ひんやり)で雰囲気が大きく変わります。

ひとことで:点を整え、暗を整え、角度をひと匙。

それだけで“有限の反射”に、豊かな詩が宿ります。

運営の視点:安全・体験・写真映え

安全:ガラスの端面保護、固定、通路確保。注意書き(光刺激・足元・鏡面)を明記。

体験設計:導線(入→体験→出)をシンプルに。混雑時は滞在目安(例:◯秒)を掲示。

写真映え:背の低い人でも楽しめるよう、目線の高さに層を作る。床にも一枚置くと“足元まで無限”の驚きが出ます。

観客の視点:没入・安心・理解

没入:規則+減光+遠近の三拍子で“トンネル感”。

安心:点滅は短く、手すりや簡易ベンチがあると酔いやすさへの配慮に。

理解:入場前に「無限鏡=反射」「ドロステ=構図」の一文対比を置くと、体験後の納得感が段違いに上がります。

小箱でできる“無限の部屋”(ミニ作例)

素材:小型アクリル鏡・ハーフミラー板・LEDテープ・黒紙(遮光)・電源。

手順:箱内四辺にLED→前面をハーフミラー→背面を通常鏡。

仕上げ:室内の明かりを落とし、覗き窓は小さめに。光の層がより深く見えます。

“有限の反射”に手触りを与えれば、体験は一段深くなる。

次章はまとめ・考察へ——あなたの言葉で、この現象を語る準備を整えましょう。

まとめ・考察

心に残る“有限の無限”

3行で要点

無限鏡=光の反射が作る層。減衰しつつ規則的に続くから“無限に見える”。

ドロステ=構図の再帰。似て見えても原理は別世界。

“無限らしさ”は、規則+遠近+減光という手がかりで脳が組み立てた感覚の産物。

なぜ私たちは惹かれるのか

一定ピッチで並ぶ光の粒に、脳は瞬時にパターンを見出します。

遠くほど小さく暗くなる“自然の遠近”と一致して、本当に奥があるように感じる。

有限の仕組みから無限を“感じてしまう”——その認知の矛盾が、私たちの心を掴みます。

ユニークな見方(実務・表現のヒント)

小さな空間を拡張して見せる装置として、展示・サイネージ・写真に強い。

反射率と角度を整え、“見せたい主役>無限演出”の順で設計すると“映え”と“伝わる”が両立。

たった1〜3°の傾きと点光源で、詩的な奥行きが生まれる。

3つの約束(明日すぐ使える要点)

点光源×暗背景で層をクリアに。

角度は小さくズラす(1〜3°)。

安全・注意表示を必ず。光刺激・足元・鏡面。

あなたへの問いかけ

どんな光を、どんな間隔で、どんなリズムで並べますか?

“終わりのない感じ”に物語を与えるのは、設計者であるあなたです。

締めのひと言

有限の反射に無限の詩を見いだす——それが、インフィニティ・ミラーの核心。

さあ、次に覗く“回廊”は、あなたの設計でどこまで続くでしょう。

もしここまでで、“光の回廊”に自分の物語を重ねてみたくなったなら——

小箱でも、部屋でも、あなたの手で。

有限の反射に、あなたの無限を。

――この先は、興味に合わせて応用編へ。

あなたの中に芽生えた「なぜ」「もっと知りたい」を、次のステップへつなげましょう。

光・反射・構図・錯覚――これらの語彙を自分の中に増やしていくことで、

“見える”だけでなく、“語れる”ようになります。

次章では、日常に潜む「無限鏡的な現象」をキーワードで読み解き、

あなた自身の言葉で「無限」を説明できるように整理していきます。

応用編

日常にひそむ“無限の感覚”を語る

日常の中の「反射」と「くり返し」

私たちの身のまわりには、実は“ミニ無限鏡”のような光景がたくさんあります。

たとえば、夜のビル街でガラスに映る灯りが何層にも重なる瞬間。

カフェの窓に街路樹の影と室内の明かりが混ざって見えるとき。

これらは、反射と透過が同時に起きる小さなハーフミラー現象です。

物理的には有限でも、私たちの脳は「奥に続く世界がある」と感じてしまうのです。

言葉で捉える“無限の語彙”

● 反射(Reflection/リフレクション)

光が面で跳ね返る現象。見える自分と見えない光の経路を意識すると、

単なる映り込みではなく、「関係の可視化」に思えてきます。

● 反復(Repetition/リピティション)

同じ形やリズムが続くこと。

規則的な繰り返しは安心を生み、予測を裏切る変化は驚きを与える。

デザインでも“繰り返しの中のズレ”が、印象を決める鍵です。

● 自己相似(Self-Similarity/セルフ・シミラリティ)

拡大・縮小しても構造が似ている性質。

自然界ではシダの葉・雪の結晶・海岸線などに見られます。

“部分が全体と似ている”という感覚は、秩序と無限の橋渡しのようなものです。

「無限を語る力」をつける練習

見つける:日常の中の“無限っぽい瞬間”を探す。

例)鏡合わせ、反射するガラス、整列した街灯、夜景の連なり。

言葉にする:それが「どんな無限」かを説明する。

例)「反射の無限」「構図の無限」「形の無限」など。

比喩で表す:詩的な言葉で感覚をつなげてみる。

例)「光が奥へ逃げていくよう」「自分が風景の一部になったよう」。

こうした言語化の積み重ねが、「見る人」から「語る人」への転換になります。

まとめ:語彙を持つと世界が深く見える

同じ景色でも、「反射」「透過」「減衰」「自己相似」――

これらの語彙を知るだけで、世界の見え方が変わります。

感性に“言葉の軸”を与えることが、創造の第一歩です。

そして、言葉は感覚を記憶に変える力を持っています。

今日、あなたが“無限”という言葉の奥に感じたわずかな光を、

次の誰かに言葉で伝えられる人になってください。

✨――ここまで読んだあなたへ。

光・反射・無限をめぐる旅は、終わりではなく始まりです。

次は、あなたの手で。

鏡の中に、LEDの中に、言葉の中に――あなた自身の無限を見つけてください。

更に学びたい人へ

――“無限鏡(インフィニティ・ミラー)”の先をもっと知りたい人に。

光や錯覚、自己相似の世界は、アートと科学の境界をやさしく越えていく分野です。

ここでは、書籍・施設の中から、確実に学びを深められる3冊と1つの体験スポットをご紹介します。

📚 書籍で深める

🌈 初学者・小学生にもおすすめ

『世界一美しい錯視アート トリック・アイズプレミアム』

著者:北岡明佳/アートディレクション:平山隆一

特徴:見て楽しむ錯視(さくし=目の錯覚)の決定版。ページを開くたびに「動いて見える」「浮かんで見える」不思議な図形が登場します。

おすすめ理由:北岡明佳氏は、日本を代表する錯視研究者。作品を眺めるだけで「なぜ目がそう感じるのか?」が自然に理解できます。理科が苦手でも楽しめる、“見て感じる科学”の入口に最適です。

📘 中級者におすすめ

『フラクタル』

著者:高安秀樹

特徴:自然界に潜む「自己相似(セルフ・シミラリティ)」をやさしく紹介。シダの葉、海岸線、雪の結晶など、“どこまでも似ている”形の法則を数理の言葉で解き明かします。

おすすめ理由:インフィニティ・ミラーで感じる“続く奥行き”と、フラクタル構造の「繰り返しの中の秩序」は通じるものがあります。数式を深く扱いすぎず、直感と科学の両方で“無限らしさ”を味わえる一冊。

🎨 全体におすすめ(アート・構図の視点から)

『M・C・エッシャー(ちいさな美術館)』

著者:M.C.エッシャー/監修:高階秀爾

特徴:だまし絵・無限階段・ドロステ効果など、“構図で無限を描く”エッシャーの代表作をコンパクトにまとめた美術書。

おすすめ理由:無限鏡が“光学の無限”なら、エッシャーは“構図の無限”。二つの無限を比較しながら見ると、視覚の哲学を感じ取ることができます。手のひらサイズで手軽に“美術館を持ち歩ける”感覚です。

🧪 体験できる場所

🏛 名古屋市科学館(愛知県 名古屋市)

特徴:世界最大級のプラネタリウムを中心に、光・鏡・視覚に関する体験展示が豊富。実際に「反射」「屈折」「減衰(げんすい)」などの現象を“手で確かめられる”科学館です。

おすすめ理由:理屈を本で読むだけでなく、“見て触って確かめる”ことができる貴重な場所。子どもから大人まで、無限鏡の基本原理を体験的に理解できます。親子自由研究にも最適。

✨感じて、読んで、つなげる学び

北岡明佳の錯視本で「目と脳のふしぎ」を体感し、

高安秀樹のフラクタル本で「秩序の中の無限」を知り、

エッシャーの画集で「構図としての無限」を味わう。

そして名古屋市科学館で、それらを現実の光で確かめる。

この4つを往復することで、

あなたの中の“見る力”と“語る力”が確実に育ちます。

無限鏡を通して学ぶのは、実は“世界を見る目”そのもの。

どうぞ、次のページを——本と体験で開いてください。

疑問が解決した物語

夜が明け、朝の光がカーテンのすき間から差し込んでいました。

昨日の不思議な体験がまだ頭の片すみに残るまま、美咲(みさき)は理科ノートを開きました。

ページの端には、小さなメモが残っています。

「無限鏡(インフィニティ・ミラー)=光が何度も反射して奥に続くように見える現象」

昨日調べたこと、そしてこのブログを読みながら理解したことを思い出して、

美咲は鏡の前にもう一度立ちました。

鏡の奥で、また自分がいくつも続いています。

でも——今度はもう怖くありません。

「本当は“無限”じゃなくて、光が少しずつ弱まってるんだよね」

「見えなくなるまでの間を、“無限みたい”って感じてるだけなんだ」

口に出して言ってみると、ふっと胸の中のもやが晴れるようでした。

美咲は鏡を少し傾け、光の入り方を変えてみます。

すると、奥の像の列が少しカーブして、やわらかな光の道ができました。

「なるほど、こうやって“続いて見える”のは、光の道が作る魔法なんだ」

彼女はそのままスケッチブックに小さな図を描き、

“光のラリー”というタイトルを添えました。

宿題のポスターには、昨夜感じた不思議と今わかった仕組みを、

両方の視点で描こうと決めたのです。

美咲にとって、この体験は「わからない」から「わかる」に変わる小さな旅でした。

鏡の中の無限を見つめながら、彼女は気づいたのです。

「見える“無限”も、考えたら“有限”。

でも、考え続けることができるのが人間の“無限”なのかもしれない。」

ノートを閉じて、鏡の奥にもう一度目を向けると、

そこには昨日より少しだけ誇らしげな自分が映っていました。

💡 教訓

「不思議」は“終わり”ではなく、“始まり”。

見える現象の奥に、ほんの少しでも「なぜ?」と感じたら、

その問いこそが次の発見の扉を開く鍵です。

👀 読者への問いかけ

あなたのまわりにも、“無限に見えるもの”はありませんか?

ガラス越しの光、整列した街灯、映り込む風景——

それらの中に、まだ解いていない“なぜ”が潜んでいるかもしれません。

次にその「無限」を見つけたとき、

あなたはどう感じ、どう確かめてみたいですか?

文章の締めとして

鏡の中で続いていく光を追いながら、

私たちは、ただ「見えるもの」を見ていたわけではありません。

それは、**“理解するという旅”**の象徴だったのかもしれません。

無限鏡に映る自分の姿は、知りたいと願う心そのもの。

反射するたびに弱まる光のように、私たちの疑問も少しずつ形を変えながら、

それでも確かに次の層へと続いていきます。

無限のトンネルの奥には、本当の「無限」はありません。

けれど、その**“無限のように感じる一瞬”**こそ、

人の想像と探究が生まれる源なのです。

科学は現象を説明してくれます。

でも、その説明を知ったあとに残る「わかったけれど、まだ美しい」という感覚——

それは、理解と感性が出会う、まるで光と影のあわいのような場所。

鏡の中の光の列は、もうただの映像ではなくなりました。

そこには、“知ることの歓び”と“感じることの豊かさ”が並んでいます。

もしあなたがこのページを閉じたあと、

窓ガラスや夜の街灯の中に小さな反射を見つけたなら、

その瞬間をほんの少しだけ立ち止まって見つめてみてください。

——きっとその奥には、

「知る前よりも、少しだけ広くなった世界」が

静かに、あなたを映しているはずです。

補足注意

本記事は、信頼できる物理学の基礎知識と、公開されている科学・美術の資料をもとに、

個人で安全に調べられる範囲を中心にまとめています。

ここで紹介した内容は、現時点で一般的に確認されている知見を整理したものであり、

唯一の正解を断言するものではありません。

鏡や光の現象は、環境・素材・観察条件によって見え方が変わる繊細な世界です。

また、展示構成や技術の進歩によって、

“無限鏡”の体験そのものが今後さらに進化していく可能性もあります。

このページは、あくまでその“入り口”としてのガイド。

もしこの記事で「もっと知りたい」と感じたなら、

ぜひ次の一歩として、実際の展示や信頼できる文献を訪ねてください。

鏡の中で続く光のように、

学びもまた、どこまでも奥へと続いています。

無限鏡が教えてくれるのは、

「見える世界の奥には、まだ知らない世界がある」ということ。

どうか、あなた自身の目で——その“光の先”を確かめてください。

きっとその先にも、あなたの好奇心が映っているはずです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

光は、角度を変えると景色が変わります。

同じように、知識も見方で深さが変わります。

次の“反射”は、あなたの手で。

——どうぞ、あなた自身の心に映る「無限鏡(インフィニティ・ミラー)」を、これからも覗き続けてください。

コメント