『目から鱗(ウロコ)が落ちる』意味と由来|聖書の物語と脳科学でわかる“ひらめき”の正体

「人間の目には魚のような鱗なんてないのに、どうして『目から鱗が落ちる』って言うんだろう?」そんな素朴な疑問を抱いたことはありませんか。

急に何かがひらめいたときや、誤解が一瞬で解けたときに使うこの言葉。

でも、その“鱗”はいったい何を意味しているのか、本当に落ちた人はいるのか——。

ことわざなのに、どこか現実味のある響きを持つこの表現には、歴史と物語、そして科学まで絡み合った奥深い背景があります。

タカシは夏休みの自由研究で「身近なことわざを調べる」ことにしました。

図書館でことわざの本を開いたとき、ふと目に入ったのが――

『目から鱗が落ちる』

「ん? ぼくの目には鱗なんてないのに、なんで落ちるの?」

タカシは首をかしげました。

「人には魚のような鱗(うろこ)はないのに、なぜ“目から鱗が落ちる”って言うの?」

――そんな素朴な疑問、ありますよね。

「会議で詰まっていた課題、帰り道にふと別部署のやり方を思い出して応用したら、一瞬で解決。

“あ、これだ”――その瞬間、目から鱗が落ちました。」

この記事を読むメリット

由来と意味が30秒でわかる

“アハ体験”(ひらめき)の科学をざっくり理解

仕事・学習でひらめきを起こすコツが手に入る

すぐに分かる結論

お答えします

『目から鱗が落ちる』は、わからなかったことが急にわかるという意味です。

もとになったお話では、ある人の目から“うろこのようなもの”が落ちて、見えるようになりました。そこから「見えなかった真実が見える」たとえになりました。

――ここまでで結論はOK。

では、うろこの謎を、もう一歩“ひもとこ”。

「『目から鱗(うろこ)』の正体は…聖書のワンシーン」

「目から鱗(うろこ)が落ちる」は、ある“きっかけ”を境に、見えていなかった本質が急に見える/理解できることを表す慣用句です。国語辞典でも、「新約聖書の逸話に由来し、“急にわかる”たとえ」と説明されています。

由来になった物語(聖書の場面)

新約聖書『使徒言行録』9章では、キリスト教徒を迫害していたサウロが、旅の途中の強い光で目が見えなくなり、弟子アナニアの按手(祈り)を受けた直後、「たちまち目から“うろこのようなもの”が落ち」て視力が回復した——と描かれます。ここから“見えなかったものが見えるようになる”という比喩が生まれました。

原語(ギリシア語)のニュアンス

この箇所の原文にはλεπίδες(レピデス)=“鱗”という語が使われます。直訳すれば「鱗のようなものが落ちた」。日本語訳が“うろこのようなもの”と添えるのも、比喩性を保つための訳し分けです。

「サウロ⇄パウロ」表記について(よくある誤解の整理)

“サウロが回心の後に改名してパウロになった”と断定されることがありますが、聖書本文は「サウロ(パウロとも呼ばれた)」という別名併用の書き方です(使徒言行録13:9)。回心=改名という明記はありません。

なぜ注目される?

現在の意味の捉え方と実験

現在の捉え方:インサイト(Aha!)との関係

心理学・神経科学では、“目から鱗”のような突然の理解の飛躍をインサイト(Insight)「Aha!(アハ!)」と呼びます。専門レビューでは、「刺激や状況の“再解釈”が一気に起き、非自明な解が現れる現象」として位置づけられます。

「ひらめきの脳内スイッチを押す場所」

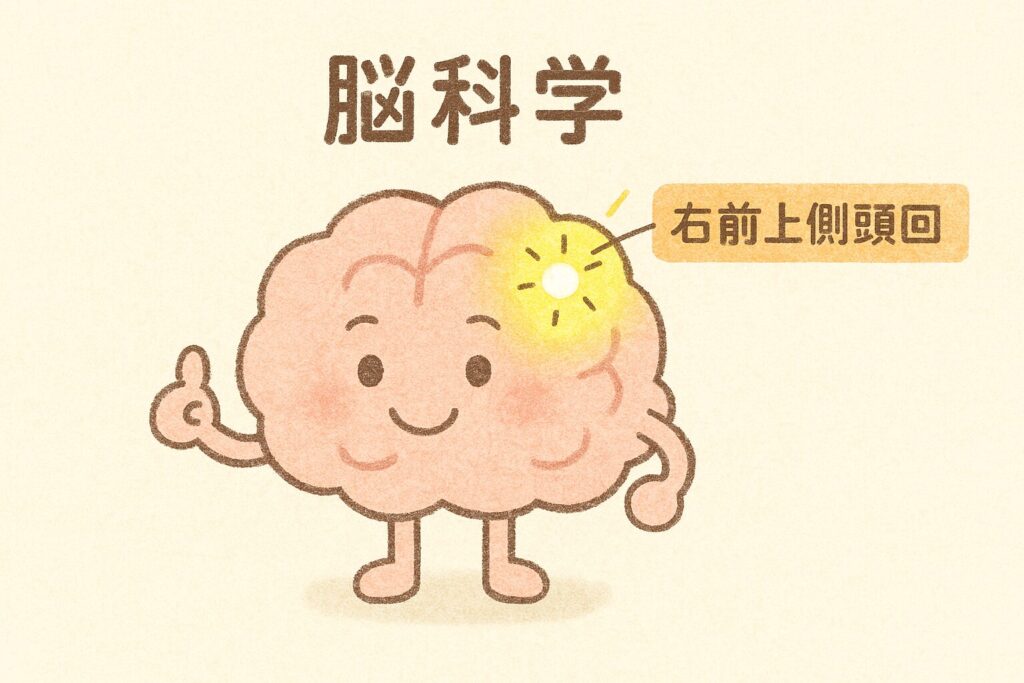

脳内で何が起きている?(代表的な研究)

言語パズルなどをインサイトで解いた瞬間には、右前上側頭回(right aSTG)などの活動が特徴的に高まることが報告されています。EEG・fMRIを組み合わせた古典的研究(Jung-Beemanら)で示された所見で、“突然の再結合”を担う領域関与が示唆されました。

インサイトは“記憶”にも効く?

「Aha!を伴って得た答えは忘れにくい」というインサイト記憶優位(insight memory advantage)が、行動実験やレビューで繰り返し報告されています。たとえば「Aha!の主観を伴う学習は長期記憶形成を促す」とする実験報告や総説があります。

右前上側頭回

脳の場所です。

脳はざっくり「おでこ側=前頭葉」「耳の上あたり=側頭葉」「後ろ=後頭葉」という分け方をします。

右前上側頭回は、右脳の側頭葉の前のほう・上のほうにある“ぐるっとした溝と山”の部分です。

この部分は、言葉や音の意味のつながりを見つける、情報を組み合わせて新しい意味を作ることに関わっているといわれます。

EEG・fMRIを組み合わせた古典的研究(Jung-Beemanら)

EEG(脳波計):頭に電極をつけて、脳の電気的な活動を時間の細かさで測る。ミリ秒単位の変化がわかる。

fMRI(機能的MRI):脳のどの部分が活動しているかを場所の細かさで測る。血流の変化から推定する。

Jung-Beemanら

アメリカの神経科学者 Mark Jung-Beeman(マーク・ジョン=ビーマン)さんと、その共同研究チームを指します。

2004年ごろの有名な研究では、

被験者に「なぞなぞ」や「連想パズル」を解かせる

“あっ!わかった”と本人が感じた瞬間をEEGで時間的に捉え、fMRIで場所も特定

その結果、答えがひらめく直前〜直後に右前上側頭回が活性化していることがわかった

つまり、この研究が「脳のどこが“ひらめき”に関わるのか」を初めて明確に示した代表例になりました。

インサイト記憶優位(insight memory advantage)とは?

意味:インサイト(ひらめき)で得た答えは、論理的にコツコツ解いた答えよりも記憶に残りやすい、という現象です。

家でできる“ミニ実験”(安全・簡単)

手順:

① 短いなぞなぞや言葉パズルを3問用意

② 1問目はすぐ解く(手順的に考える)

③ 2問目はいったん離れて2分後に戻る(注意の切り替え)

④ 3問目はヒントを一言だけ聞いて再解釈を促す

観察ポイント:

解けた瞬間の「あっ!」の実感の強さと、30分後の再生(答えを思い出せるか)を比べてください。多くの人は、Aha!の強い問題ほど思い出しやすいと感じます(上記の研究知見と整合)。

実生活への応用

日常の具体例

学習: 解けない問題をいったん離れて散歩→戻ると急にわかる(インキュベーション効果)。

仕事: 立場を変えて他部署のフレームで見直すと突破口が開く。

人間関係: 相手の前提を言語化してみると、誤解が一瞬でほどける。

すぐ試せるコツ

1分俯瞰メモ:問題を1行で言い切る。

別視点を借りる:他業界の事例を1つ当てはめる。

寝かせる:いったん手放し短い散歩/仮眠。

説明してみる:誰かに教える体裁で声に出す。

制約を変える:「予算ゼロなら?」「明日までなら?」と条件をひっくり返す。

(インサイトの誘発は気分や注意の切替で起きやすい、という研究知見に整合。)

注意点・誤解しがちな点

「Aha!=正解」とは限りません

インサイト(Aha!)の手応えは、とても強く感じられます。ですが研究では、“誤ったAha!”(false insight)も確かに起こると報告されています。つまり、ひらめきの快感=正解の保証ではありません。

対策として

検算セット:解に到達した直後に、別手順で逆算・再現を試す。

他者テスト:1分で口頭説明→相手の反論を募る。

時間差チェック:30分~1日置き、再説明できるかを見る(記憶の“持ち”は良い指標)。

罠ワード回避:「絶対」「間違いない」などの確信語を避け、暫定表現で記録する。

なお、Aha!を伴う学習は記憶に残りやすいという「インサイト記憶優位」自体は、多数研究で支持されています。覚えやすさはメリットですが、正しさの保証ではない点を切り分けるのがコツです。

「サウロ→パウロ=改名」ではありません

新約聖書は「サウロ、またの名はパウロ」と書きます。本文は別名併用の言い回しで、“回心=改名”を断定していません。解釈を語る際は、本文の表現(章節)を根拠にするのが安全です。

あわせて、由来箇所の『使徒言行録9:18』は、「目からうろこのようなものが落ち」という比喩的描写です。本文に忠実な表現を意識しましょう。

対策として

章節を明示:引用は箇所付き(例:使9:18/13:9)で。

本文↔解釈を分けて書く(本文=事実、解釈=見解)。

複数訳(新共同訳/口語訳/英訳)を相互参照する。

「鱗」は比喩。ただし“目を覆う鱗”は蛇に実在

“鱗”は比喩として使われていますが、蛇の目は透明な“鱗(スペクタクル)”で覆われているという生物学的事実はあります。脱皮時にはこの透明の鱗も一緒に剥がれ落ちるため、「鱗が落ちる」というイメージに現実味があるのも確かです。比喩と事実を混同しない書き分けが大切です。

対策として

「比喩です」と明記しつつ、生物学の話は脚注/コラムに分離。

画像や図を使うときは生物学の出典を付ける(論文・大学サイトなど)。

「わかった!」と胸が熱くなる瞬間は、誰にとってもご褒美です。だからこそ、手応えに酔わず、根拠で考える。ひらめきの輝きは、確かさと結びついたとき、はじめて力になります。

おまけコラム

本当に“目に鱗”がある生き物は?

結論だけ先に

ヘビの目は透明な“鱗(ブリル/スペクタクル)”でおおわれています。これは上下まぶたが胚発生の途中で癒合してできた透明のまぶたで、脱皮のたびに一緒にはがれ落ちる仕組みです。だから「目から鱗が落ちる」という表現に生物学的な実感が乗っても不思議ではないのです。

ヘビの“透明まぶた”はどうできているのか

つくり: ヘビ(と一部のトカゲ)では、上下のまぶたが完全にくっついて透明な板(スペクタクル)になります。これは皮膚の連続体で、脱皮ごとに更新されます。

目とのすき間: スペクタクルと角膜の間にはごく薄い空間(サブスペクタクラー・スペース)があり、涙液に似た液で満たされています。この液は鼻口腔へ抜ける管(涙道)に流れます。

ないもの: スペクタクルをもつ爬虫類は、瞬膜や涙腺など、ほかの脊椎動物にある器官の一部を欠くのが普通です。構造が違うからこそ、独特の病気も起こります。

ざっくり言えば、「はずせない透明ゴーグル」を一生かけているイメージです。見た目は皮膚の一部なので、まばたきはできません。

ちょっとワクワクする豆知識

どうして進化した? 初期のヘビは地中生活(穴掘り)に適応したと考えられ、砂や土から目を守るためにスペクタクルが発達した、という仮説が有力です。

見え方は? 種によりますが、ヘビの視覚は紫外域への感度やレンズの透過性など、独自の調整が見られます。

ペットのヘビで起こりやすいトラブル(知っておくと安心)

残存スペクタクル(Retained spectacle): 脱皮のときに透明まぶたがはがれ残ることがあります。無理にはがすのは厳禁。湿度管理や専門医のケアが必要です。総説・教科書レベルでも代表的疾患として整理されています。

涙道トラブル: サブスペクタクラー・スペースの排液ルート(涙道)が詰まると、腫れや感染の原因になります。マイクロCTでもこのルートの形が詳しく記載されています。

表現としての「鱗」と、動物学の“鱗”の上手な切り分け

この記事の本題である「目から鱗」は比喩表現です。ただし、ヘビの目には本当に“鱗に相当する透明の覆い”があるため、古代の人たちが現実味ある比喩として感じた可能性は十分にあります。ことばの比喩と生物学の事実を混同せず、それぞれの文脈で説明すると誤解が避けられます。

まとめ・考察

『目から鱗(ウロコ)が落ちる』

意味: 「急にわかる」。

由来: 新約聖書『使徒言行録』9:18。

現代的価値: インサイト(Aha!)を理解し、働き方・学び方に応用できる。

“目から鱗”は自己修正の物語です。人は時に確信に閉じ込められますが、新しい光に触れると、視界がひらける。知の謙虚さを忘れないための言葉だと捉えます。

会議に「うろこボタン」があればいい。誰かが「今、落ちた!」と押したら、その瞬間の前提と気づきを1分で共有する。ひらめきはチームの共有財産にできるはず。

更に学びたい人へ

今回のテーマをさらに深く理解したい方に向けて、書籍を3冊ご紹介します。

どれも内容の質が高く、今回の記事で触れた聖書の背景・ひらめきの科学・蛇の生物学的構造を多角的に学べる構成です。

『聖書 新共同訳 新約聖書』 Kindle版

著者/編集:日本聖書協会(著・編集)、共同訳聖書実行委員会(翻訳)

出版元:日本聖書協会

特徴:日本語の新共同訳による新約聖書全文を収録。脚注や注解が豊富で、言葉の背景や翻訳意図を理解しやすい構成。

おすすめ理由:今回の「目から鱗」の由来である『使徒言行録』9章を、正確な翻訳と注釈つきで確認できます。聖書の言葉を一次資料として学ぶことで、誤解のない理解が得られます。

『ひらめき脳』 単行本(ソフトカバー)

著者:虫明 元(むしあけ はじめ)

出版元:講談社

特徴:脳科学と心理学の視点から「ひらめき(インサイト)」をわかりやすく解説。EEG(脳波)やfMRIなどの科学的測定から見た「ひらめきの瞬間」の脳活動を紹介。実生活や学習に応用できる「ひらめきを起こすコツ」も掲載。

おすすめ理由:今回の記事で紹介したインサイトの脳科学的背景を、日本人研究者の視点で体系的に学べます。ひらめきが生まれるメカニズムを知りたい人に最適です。

『ヘビ大図鑑: 驚くべきヘビの世界』 大型本

著者:クリス・マティソン(Chris Mattison)

出版元:誠文堂新光社

特徴:世界各地のヘビを美しい写真と詳細な解説で紹介。生態・進化・体の構造(スペクタクル=透明まぶたを含む)について詳述。大判サイズで迫力あるビジュアル資料としても楽しめる。

おすすめ理由:「鱗」や「スペクタクル」など、今回の記事の生物学的な背景を直感的に理解できます。ビジュアル重視なので、子どもから大人まで興味を持って読めます。

これら3冊をそろえて読むことで、言葉の由来(聖書)・心の現象(ひらめき)・自然界の事実(蛇の構造)という三方向から、「目から鱗」という表現をより深く味わえるようになります。

文章の締めとして

突然のひらめきや、思い込みがほどけて世界の見え方が変わる瞬間——それが「目から鱗が落ちる」という表現の本質です。

この言葉の背景には、聖書の物語と、人間の脳が持つ不思議な“再解釈の力”が隠れています。

比喩としての響きと、生物学の事実が重なり合うとき、言葉はより深く、鮮やかに私たちの記憶に刻まれます。

注意補足

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる情報源をもとにまとめたものです。

他の視点や解釈も存在し、今後の研究によって新たな発見や理解が加わる可能性があります。

このブログで少しでも興味の光が差し込んだなら、どうぞ文献の海へ潜り、知の宝をすくい上げてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

タカシが夏休みに抱いた「なんで?」が、今や「そうだったのか」に変わったように、あなたにも新しい視界がひらけた瞬間があったかもしれません。

この先の学びで、また新しい発見があり、あなたの心から“知の鱗”がそっと落ちる日が来ますように。

では、今日のあなたの“うろこ”は何でしょう?

コメント