『マンデラ効果』とは? パンダのしっぽは白、Mr. Monopolyにモノクルは無し――

“みんなの思い込み”の仕組みをやさしく解説します。

パンダのしっぽは黒?白?――“みんなの勘違い”を解く『マンデラ効果』の話

買い物中に家族とロゴ当てクイズ。

「モノポリーおじさんってモノクル付けてたよね?」――そう思う人が多数。

でも、付けていません。この“みんな同じ勘違い”は、実験でも確かめられています。

3秒で分かる結論

- パンダのしっぽは白です。

- みんなで同じ誤記憶を持つ現象はマンデラ効果と呼ばれます(命名は2009年。由来は「マンデラ氏は80年代に獄死した」という広範な誤記憶。実際の逝去は2013年です)。

ミニFAQ(3問だけ)

Q1. パンダのしっぽは黒?白?

A. 白です。上野動物園の公式投稿でも「尻尾は白」と明言されています。海外の公的園館(スミソニアン国立動物園)も、黒い部位は耳・目の周り・口元・脚・肩で、それ以外は白と解説しています。

Q2. 「モノポリーおじさん」はモノクルをしていた?

A. 標準的なMr. Monopoly(旧称Rich Uncle Pennybags)にはモノクルはありません。 ただし、派生的なアートでモノクルが描かれた例が指摘されるため、「完全にゼロ」と言い切るより**“標準では無し”**と理解するのが安全です。

Q3. どうして“みんな同じ方向”に誤るの?(VME)

A. 視覚マンデラ効果(Visual Mandela Effect)の実験で、有名ロゴやキャラの“わずかに間違えた偽画像”を本物と選びがちな傾向が確認されています(例:Mr. Monopolyにモノクル)。注意不足や単なる見慣れでは説明しにくい一貫性が報告されています。

今回の現象とは?

このようなことはありませんか?

- 友だち全員が「パンダのしっぽは黒」と信じていた。実物は白でした。

- 「キューピー」じゃなくて社名は**「キユーピー」**。公式FAQで「デザイン上のバランスのため『ユ』は大きい」と明記。読みは「キューピー」でOKです。

- 7-Elevenのロゴは “ELEVEn”(最後だけ小文字 n)。気づかれにくい“視覚トリック”です。

- 「モノポリーおじさんはモノクルをしていた」→ していない(視覚マンデラ効果の代表例)。

『モノポリーおじさん』は誰?

正式名は Mr. Monopoly(旧名:Rich Uncle Pennybags)。

実在人物ではなく、ボードゲーム『モノポリー』の**キャラクター(マスコット)**です。

モノクルって何?

monocle(モノクル)は片目用の眼鏡のこと。辞書の定義でも「一つの目に掛ける眼鏡」と説明されます。

なぜ“モノクルをしていた気がする”のでしょう?

「お金持ちの紳士=シルクハット+口ひげ+モノクル」という典型イメージが、記憶の中で補完を起こします。

その結果、実在のデザインに“ないはずの要素”を思い出してしまう傾向が指摘されています。

このケースは、学術論文や大学の公式記事でも頻繁に紹介される代表例です。

記事を読むメリット

- 一次情報に当たる・出典を添えるといった事実確認のコツが身につきます。

- 会話や授業・仕事で、“思い込み”の扱い方が上手になります。

- 記憶は“録画”ではなく再構成――この心理学的背景を知ると、ムダな言い合いが減ります。

疑問が浮かんだ物語

昼休み、理科準備室の窓際。

動物図鑑をめくりながら、友だちが言います。

「子どもの頃から、しっぽは黒って聞いたよ」。

その言葉に、あなたの頭の中でもイメージが固まります。

(たしかに写真で見た気がする…?)――でも図鑑の写真をよく見ると、あれ、白い?

まるで蜃気楼みたいに、記憶と現実がすれ違う感覚。

胸の奥がふっと熱くなります。

「間違っていたのは私? それとも“記憶”のほう?」

少し恥ずかしい。だけど、このままにしておきたくない。

もやもやを“事実”でほどきたい――そんな小さな決意が灯ります。

正解を探しに、次へ。

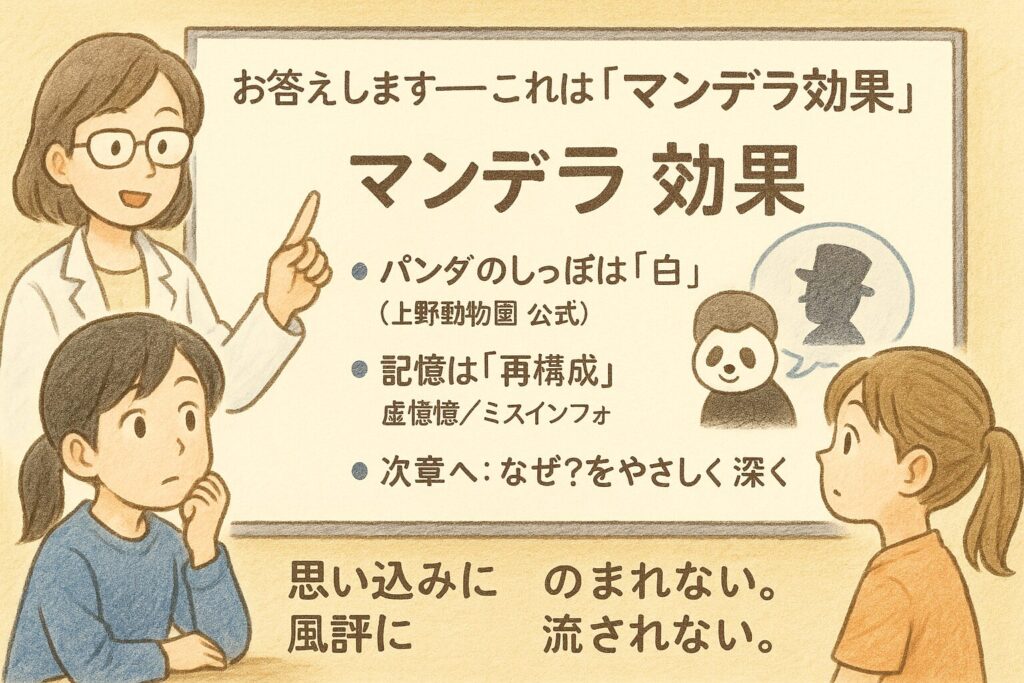

すぐに分かる結論

お答えします。

この「多くの人が同じ誤った記憶を共有する」現象はマンデラ効果と呼ばれます。

命名の由来は、ネルソン・マンデラ氏が80年代に獄死したという誤記憶。

実際の逝去は2013年12月5日です。

そして冒頭の話題――パンダのしっぽは白。

上野動物園の公式発信でも明言されています。

なぜ“みんなで同じ勘違い”が生まれるの?

記憶は再生ではなく再構成。

後から入る情報や言い回しに影響され、書き換わることがあります。

心理学では虚記憶(false memory)やミスインフォメーション効果として研究されてきました。

この先では、やさしく→深くの順で仕組みを解説し、今日から使える確認術も紹介します。

「気になった方は、次の段落へご一緒に」。

思い込みに のまれない。

風評に 流されない。

マンデラ効果の“なぜ”を、次章で曇らない視点でほどきます。

『マンデラ効果』とは?

定義

マンデラ効果(Mandela Effect)とは、多くの人が同じ方向の誤った記憶を共有する現象です。

心理学の学術語でいえば**虚記憶(きょきおく/false memory)**に近い考え方で、「鮮明に覚えているのに事実とズレる」のがポイントです。

由来(いつ・誰が?)

2009年、フィオナ・ブルーム(Fiona Broome)が、

「ネルソン・マンデラ氏は1980年代に獄中で亡くなった」という広範な誤記憶の共有に気づき、Mandela Effectと呼んだのが広まりました。

実際の逝去は2013年12月5日です(※ブリタニカの人物項目で確認できます)。

フィオナ・ブルーム(Fiona Broome)ってどんな人?

- 肩書き:超常現象研究家(ちょうじょうげんしょう けんきゅうか)・著者。主に心霊や“オルタナ歴史”領域の調査・執筆で知られます。

- 役割:「マンデラ効果(Mandela Effect)」という呼び名を広めた人物。一般向け解説では、**2010年にこの語を作った(命名した)**と紹介されます。

どうして“この現象”に気づいたの?

- 彼女自身、「ネルソン・マンデラは1980年代に獄中で亡くなった」という鮮明だが誤った記憶を持っていました。のちに実際の逝去が2013年だと知り、「自分だけではないのか?」と疑問を持ちます。

- 2009年、米国のサイエンス/ファンタジー系コンベンション(ドラゴン・コン)の場で、現地スタッフとの会話から同じ誤記憶を持つ人が多数いると気づいた――というのが本人の説明です。

- その気づきを受けて、**体験を共有・収集するサイト(MandelaEffect.com)**を立ち上げ、2010年に用語とともに拡散しました。

要するに:

自分の誤記憶に気づく → 会場で“同じ記憶”の人が多いと分かる → 投稿サイトを作って事例が集まる → 「マンデラ効果」というラベルが定着、という流れです。

※用語メモ

・マンデラ効果=一般向けの呼び名(俗称)。

・学術的には虚記憶やミスインフォメーション効果(のちほど解説)で説明されます。

研究と実験(なにが“実験で確かめられた”の?)

近年は、**視覚マンデラ効果(しきゃくマンデラこうか/Visual Mandela Effect, VME)**が

実験で量的に検証されています。

- 方法:有名なロゴやキャラの正しい画像と、細部を少しだけ変えた偽物を提示。

「どれが本物か?」を選んでもらいます。 - 結果:Mr. Monopoly(モノポリーのマスコット)に“モノクル(片眼鏡)”を足した偽物など、

特定の誤りを多くの人が一貫して選びやすいことが示されました(実験1:N=100)。

また、注意の向け方や見慣れでは説明できないこと(実験2:N=60)、

普段の視覚経験だけでも説明しにくいこと(実験3)、

記憶から描く課題でも誤りが自発的に出ること(実験4:N=50)が報告されています。

参考:日本で話題の**「パンダのしっぽは白」は、上野動物園の公式発信**で明記されています。

なぜ注目されるのか?

① 私たちの記憶は「録画」ではない

ミスインフォメーション効果

・言い回しひとつで記憶が変わる。

古典的実験(ロフタス&パーマー/Loftus & Palmer, 1974)では、

同じ交通事故映像でも、質問の動詞(例:hit/smashed)だけで推定速度が変わり、

なかったガラスを「見た」と報告する誤記憶まで生じました。

→ 記憶は固定録画ではなく、後からの情報で“再構成”されるのです。

ファジー・トレース理論(Fuzzy-Trace Theory)

・要旨(ようし/gist:意味の大筋)と逐語(ちくご/verbatim:細部の記録)の2系統で記憶は保存され、

要旨に引っぱられて細部が取り違えられると、虚記憶が起きやすい――という枠組み。

子ども〜大人にかけての発達研究や偽記憶研究でも支持されています。

真実らしさの錯覚(Illusory Truth Effect)

・繰り返し聞くだけで、本当らしく感じる。

ニュース見出しや雑学でも確認される再現性の高い効果です。

② “同じ間違い”が起きる仕組み

脳・心のはたらき

スキーマ(schema:先入観の“型”)の補完

・「お金持ちの紳士=シルクハット+口ひげ+モノクル」という型があると、

見ていない細部をそれっぽく補うことがあります。

脳のネットワーク研究では、**内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや/vmPFC)**と

海馬(かいば/hippocampus)がスキーマ利用と記憶の結びつきに関与すると報告されています。

海馬の“復元”メカニズム(パターン完成)

・海馬は断片から全体を再現するはたらき(パターン完成)をもち、

この“復元”の際に似た要素の混線が起きると、ありそうな細部が**“あった”記憶**に化けます。

(学術レビューやヒト・脳研究で議論されています。)

予測処理(Predictive Coding/プリディクティブ・コーディング)

・脳はつねに**「こう見えるはず」を予測**し、**ズレ(予測誤差)**で更新します。

**強い予測(先入観)**は、知覚や記憶の補完を後押しし、それっぽい誤りを生みやすくします。

VME(視覚マンデラ効果)のポイント

・注意不足や“見慣れ”だけでは説明しきれない**“同方向の誤り”が、

Mr. Monopolyのモノクルなど特定の細部**で再現されます。

→ 「集団でズレる」現象の実証的な芯がここにあります。

③ 社会との関係

受け止められ方

・医療機関の解説(例:Cleveland Clinic など)やメディアでも、

マンデラ効果は**「集団で誤記憶が共有される現象」**として紹介され、

誤情報への注意喚起とセットで取り上げられます。

よくある現象(身近な例)

・名台詞・ロゴ・キャラの細部で、自信をもって同じ誤りが起こる。

(例:Mr. Monopoly の“モノクルあり”と記憶/Fruit of the Loom ロゴの“角形の籠(コーヌコピア)”ありと記憶、等。VME 実験の題材)

活用法(今日から使える)

- 授業・家庭学習:「正解画像を当てる → 出典で答え合わせ」のミニワークで出典リテラシーを鍛える。

- 職場:資料の末尾に一次情報(公式サイト・論文)/日付/1行要約を必ずセット。

※反復は真実らしさを増すため、正しい文言の反復で対抗するのがコツ。

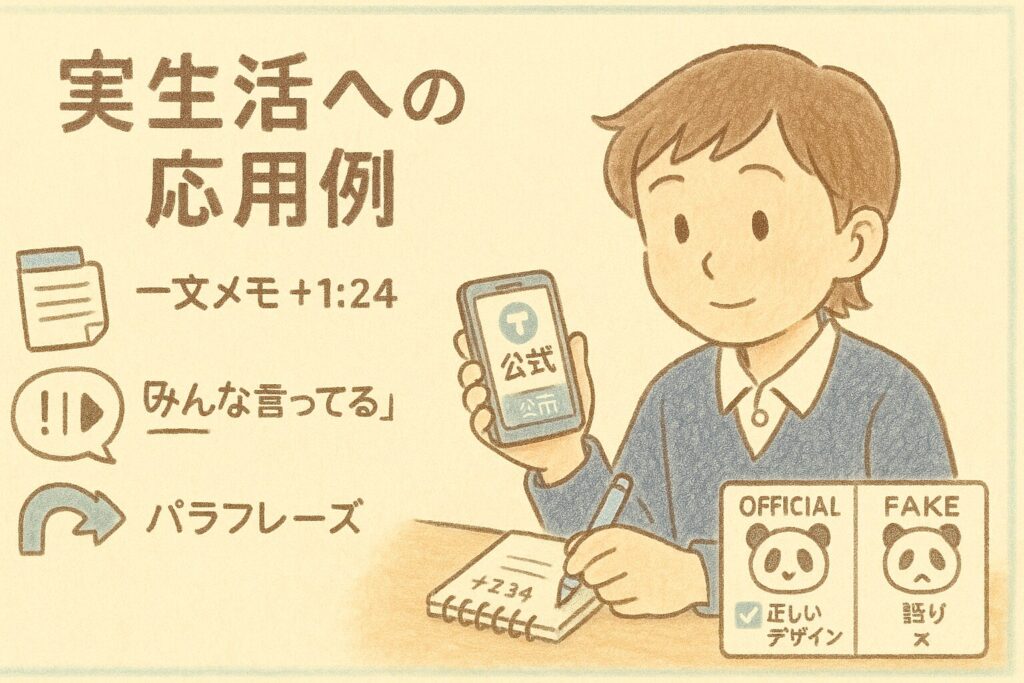

実生活への応用例

▶ その場でメモ(時間つき)

見聞き直後に「一文メモ+日時」を残す。

あとから入る言い回しで記憶が上書きされにくくなります(記憶は“固定録画”ではなく再構成される性質)。

▶ 一次情報に当たるクセ

最低でも公式1点に触れる。

例:「パンダのしっぽ=白」は上野動物園公式Xが明言(「白ですのでお間違えなく」)。クイズ投稿でもしっぽは白と周知。

▶ “みんな言ってる”はいったん保留

同じ話を繰り返し聞くほど本当らしく感じる現象=真実性の錯覚(イリュージョリー・トゥルース・エフェクト)。

出典をセットで共有するのが対策です。

▶ 言い換えて確認(パラフレーズ)

自分の言葉で要約 → 公式と照合。

質問の言い回しだけで記憶が変わる古典実験(ロフタス&パーマー, 1974)を踏まえた自己防衛。

▶ 画像は“公式デザイン”で照合

視覚マンデラ効果(VME)は、ロゴ・キャラの細部で同方向の誤りが起こりがち。

本物は公式配布画像やガイドラインで確認。VMEは実験で系統的に検証されています。

メリット

・「なにが正しい?」という不安が減る

・職場/授業の議論が根拠ベースになり、空振りが減る

デメリット(実は小さい)

・最初は手間。ただし習慣化すれば時短に(やり直しや誤解が減る)

理解深掘りQ&A

Q1. パンダのしっぽは黒?白?

A. 白です。上野動物園の公式投稿でも「尻尾は白」と明言されています。海外の公的園館(スミソニアン国立動物園)も、黒い部位は耳・目の周り・口元・脚・肩で、それ以外は白と解説しています。

Q2. 「モノポリーおじさん」はモノクルをしていた?

A. 標準的なMr. Monopoly(旧称Rich Uncle Pennybags)にはモノクルはありません。 ただし、派生的なアートでモノクルが描かれた例が指摘されるため、「完全にゼロ」と言い切るより**“標準では無し”**と理解するのが安全です。

Q3. どうして“みんな同じ方向”に誤るの?(VME)

A. 視覚マンデラ効果(Visual Mandela Effect)の実験で、有名ロゴやキャラの“わずかに間違えた偽画像”を本物と選びがちな傾向が確認されています(例:Mr. Monopolyにモノクル)。注意不足や単なる見慣れでは説明しにくい一貫性が報告されています。

Q4. 「Looney Toons」ではなく「Looney Tunes」が正しいの?

A. 正しくは “Looney Tunes”。ワーナー・ブラザースの公式ブランド表記および百科資料でも“Tunes”です。

Q5. 「キューピー」じゃなくて社名は「キユーピー」って本当?

A. 公式FAQに「デザイン上のバランスをとるため『ユ』は大きい」と明記されています(読みは「キューピー」でOK)。

Q6. 7-Elevenのロゴ、最後の“n”だけ小文字は事実?由来は?

A. 表記として“小文字n”は事実(ELEVEn)。由来は**「創業者夫人の提案で優しく見えるから」という説明が複数メディアで紹介されていますが、会社の公式ガイドでの一次出典は未公開です。事実としては“小文字nである”**ことだけを覚えておけばOK。

Q7. マンデラ効果は“並行世界”の証拠?

A. いいえ。 医療機関や百科事典の一般解説では、虚記憶(False Memory)や情報の後影響で説明されます。

Q8. “ミスインフォメーション効果”って?

A. 後からの言い回しや情報で記憶が書き換わる現象。 交通事故映像の**動詞(hit / smashed)**だけで速度推定や“無かったガラス”の想起に影響が出た古典実験が有名です。

Q9. 誤情報にだまされにくくするコツは?

A. 公式1点確認→一文メモ(時間つき)→出典・日付・要約で共有。 反復で本当らしく感じる真実性の錯覚には、正しい文言の反復で対抗を。根拠は上の研究群を参照。

Q10. “マンデラ効果”という呼び名を広めたのは誰?

A. フィオナ・ブルーム(Fiona Broome)。2009年に自身の誤記憶(マンデラ氏は80年代に獄死)に気づき、同様の体験を集めたことから語が拡散しました。

注意点と、誤解を避ける考え方

▶ 並行世界の証拠…ではありません

マンデラ効果は俗称で、科学的には虚記憶(きょきおく/False Memory)や情報の後影響で説明されます。

一般向けの基礎解説でも、その立ち位置が示されています。

🔎 補足メモ(科学的な位置づけ)

「並行世界の証拠」とは?

ここではパラレルワールド(別の時間線/別宇宙)の“痕跡”だとするSF的解釈のこと。

ただし、心理学の主流では実証データがありません。

科学の現在地(要点)

マンデラ効果は俗称で、多数が同じ誤記憶(虚記憶=きょきおく/False Memory)を共有する社会的・認知的現象として説明されます。

医療機関や百科事典の一般向け解説も、この立ち位置をとっています。

用語のミニ解説

・虚記憶=「鮮明だが事実とズレた記憶」。心理学の基本語。

・ミスインフォメーション効果=後から入る情報や言い回しで記憶が書き換わる現象。古典実験で実証。

実験での裏づけ(視覚マンデラ効果=VME)

有名ロゴやキャラクターの正しい画像とわずかに改変した偽物を見せると、

“同じ方向の誤り”を多くの人が選びやすいことが確認されています(Mr. Monopolyの“モノクル”など)。

補足:超常的解釈について

「別世界の記憶が混ざる」といった説明は話題として紹介されることはありますが、

科学的な支持はないと整理されます。

▶ 「記憶が弱い」のではなく「仕組みが違う」

記憶は録画ではなく再構成。

後からの言葉づかいで速度の見積もりや出来事の有無まで変わりうる(ミスインフォメーション効果)。

▶ なぜ“同じ方向”にズレるの?(やさしく脳の話)

・スキーマ(先入観の“型”)の補完:

「お金持ち紳士=シルクハット+口ひげ+モノクル」といった型が細部をそれっぽく上書き。

この型の活用には内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや/vmPFC)と海馬(かいば)の連携が関与するというレビューがあります。

・海馬のパターン完成(断片から全体を“復元”):

似た要素が混線すると、ありそうな細部が“あった”記憶に化ける。

・予測処理(プリディクティブ・コーディング):

脳は予測で知覚を組み立て、ズレ(予測誤差)で更新。強い予測は補完を後押しします。

▶ よくある誤解

・SNSの“あるある”=事実…ではない

・自信がある=正確…でもない(自信と正確さは別)

▶ 誤解を避けるコツ(実務テンプレ)

- 共有は出典/日付/1行要約をセット

- 正しい表現の反復で、真実性の錯覚に対抗(誤情報の反復は控える)

- ロゴ・キャラは公式画像で照合(例:Mr. Monopolyにモノクルは無い)。

おまけコラム

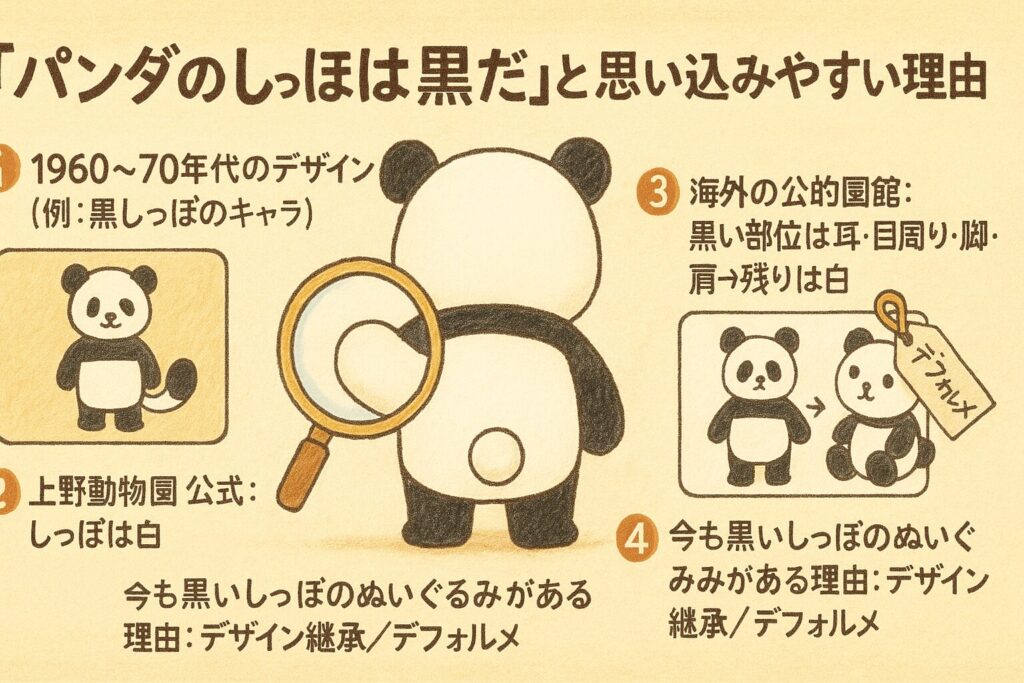

「パンダのしっぽは黒だ」と思い込みやすい理由?

① 日本で広がった“黒いしっぽ”の来歴

1960–70年代、日本のキャラクターデザインで意図的に黒い尻尾が採用された例があります。

とくに内藤ルネの**「ルネパンダ」は、実物は白である尻尾をあえて黒で描いたと公式サイトが明記。後続のグッズ表現に大きな影響**を与えたとされています。

② 公式は何と言っている?(日本)

上野動物園(公式X)は「尻尾は白」と繰り返し発信。クイズ形式でも白と案内。

→ 一次情報として確度が高い根拠になります。

③ 海外の基礎解説

スミソニアン国立動物園は、黒い部位=耳・目の周り・口元・脚・肩と明記。

残りは白なので、尻尾は白と読み取れます。

④ いまも“黒しっぽのぬいぐるみ”がある理由

・歴史的デザインの継承(ルネパンダ系の意匠)

・デフォルメ(記号化)で見栄えを強調

これらの文化的要因が、実物と違う“黒い尻尾”の商品を今も一定数生みます。

※結論:実物のジャイアントパンダの尻尾は白。

“黒しっぽ”は文化的デザインの影響で広がった記号に近い表現です。

まとめ・考察

要点の復習

・マンデラ効果=“多くの人が同じ誤記憶を共有”する現象の通称。命名は2009–2010年(フィオナ・ブルーム)。

・VME(視覚マンデラ効果)は、ロゴやキャラの細部で同方向の誤りが起こることを実験で確認。例:Mr. Monopolyのモノクル。

・記憶は録画ではなく再構成。言い回しや反復でズレが生じる(ミスインフォメーション効果/真実性の錯覚)。

・パンダの尻尾は白(日本の公式・海外の公的園館で確認)。

考察

“みんなで間違える”のは少し怖い。

でも、一次情報 → 要約 → 出典の3点セットを生活の作法にすれば、記憶のクセと上手に付き合えます。

曇らない目で確かめる――今日から始められます。

問いかけ

あなたはまず、どの**“思い込み”を見直しますか?

小さく1つ**選び、公式1点に当たり、一文メモに残してみましょう。

更に学びたい人へ

📚 書籍

初学者におすすめ

『記憶力を強くする ― 最新脳科学が語る 記憶のしくみと鍛え方』

池谷 裕二

- 特徴

LTP(エル・ティー・ピー:長期増強)=学習で神経の結びつきが強まる現象、

シナプス可塑性(かそせい)=神経回路が経験で変わる性質、を

図と身近な例でやさしく解説。**“記憶は録画でなく再構成”**が腑に落ちます。 - おすすめ理由

今日から試せる覚え方のコツが多く、家勉・受験・仕事に直結。

→ マンデラ効果の理解に必要な“記憶の仕組み”を土台から押さえられます。

中級者向け

『目撃証言』

エリザベス・ロフタス/キャサリン・ケッチャム 著、厳島 行雄 訳

- 特徴

ミスインフォメーション効果=後からの言い回しで記憶が変わる、という古典研究を、

裁判事例とともに読み解く名著。“自信=正確”ではないをデータで示します。 - おすすめ理由

集団で同じ方向へズレるメカニズム(報道・会話の影響)を、実例で深掘り。

マンデラ効果の**実務的リスク(誤認・誤証言)**まで視野が広がります。

全体におすすめ(理論の地図)

『なぜ、「あれ」が思い出せなくなるのか ― 記憶と脳の7つの謎』

ダニエル・L・シャクター 著/春日井 晶子 訳

- 特徴

原題 The Seven Sins of Memory。

混同・暗示・書き換えなど、記憶の“エラー(クセ)”を体系化。

イリュージョリー・トゥルース・エフェクト(真実性の錯覚:繰り返しで本当らしく感じる)にも触れます。 - おすすめ理由

マンデラ効果を“記憶の七つの罪”の全体像に収めて理解でき、応用の見通しが立ちます。

🏞 縁の地(現地で確かめる)

上野動物園(東京)

- 特徴

パンダ情報の一次ソース。

公式発信で**「しっぽは白」**と明言。園の公式Xや専用サイトでも周知されています。 - おすすめ理由

“まず公式に当たる”練習に最適。

訪問前に開園時間・観覧方法を公式で要確認。

スミソニアン国立動物園(ワシントンD.C.)

- 特徴

黒いのは耳・目の周り・口元・脚・肩。残りは白と公式解説。

英語ですが、配色の一次情報として信頼性が高いページです。 - おすすめ理由

海外の公的園館で、見慣れたイメージと事実の差を確認できます。

疑問が解決した物語

放課後、同じ理科準備室の窓際。

あなたはスマホを開き、上野動物園の公式ページと公式SNSを確認しました。

そこには、はっきりと――「パンダのしっぽは白」。

「見て。ここ、公式がそう書いてるよ」

図鑑の写真ももう一度確認。光の当たり方に迷ったページは、別の角度の写真で照らし合わせます。

友だちの表情がほどけました。

「本当だ……ずっと黒だと思ってた」

ちょうど通りかかった理科の先生が微笑みます。

「記憶は録画みたいに固定じゃないから、あとからの情報で組み替わるんだよ」

あなたは一文メモに「尻尾=白(公式確認)」と時刻付きで記録。

ついでに、クラスの掲示板に出典・日付・要約をセットで貼りました。

“次に同じようなモヤモヤが来ても、まず公式に当たる”――小さなルールができました。

人物の行動(やったこと)

- スマホで公式一次情報を確認(園の案内・公式投稿)。

- 図鑑の複数の写真で照合。

- 一文メモ+時刻で記録。

- 友だちに出典つきで共有。

- **「出典/日付/1行要約」**のミニ・テンプレをクラスで使うことに。

教訓(気づき)

- 思い込みは悪者じゃない。ただし、出典で整えると迷いは減る。

- 記憶は再構成される。自信=正確ではない。

- 迷ったら、公式1点に当たる。それがいちばん早い。

読者への問いかけ

次にモヤッとしたら、あなたはどの一歩から始めますか?

公式を1回だけ確認する、一文メモを残す、出典・日付・要約を添える――

あなたの“最初の一手”を、今この瞬間に決めてみませんか。

文章の締めとして

きょう学んだのは、

**記憶は“録画”ではなく“再構成”**だということ。

だからこそ、思い込みに気づいたら――

公式を1点確認する/一文メモを残す/出典・日付・要約を添える。

この小さな3手で、情報はぐっと澄みます。

パンダのしっぽは白。

Mr. Monopoly にモノクルは無し。

“みんなの勘違い”に出会ったら、慌てず、まず確かめる。

それだけで、明日の会話も勉強も仕事も、少しだけやさしくなります。

あなたへの提案

次に「え?」と思ったら、この記事のチェックリストを1つだけ実行してみてください。

たった1分で、あなたの判断はより強く、より丁寧になります。

注意補足

🧭 本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

執筆時点で確認できる公式・公的情報をもとにまとめた入り口です。

ほかの見方もありえますし、研究の進展で解釈が変わる可能性もあります。

「これが唯一の正解」ではなく、あなた自身が確かめ、考えるための道具としてご活用ください。

もしこの一文が“記憶のズレ”に気づくきっかけになったなら、次は一次情報や原典に手を伸ばし、思い込みを“確かさ”へ更新してみてください——マンデラ効果で揺れたピントを、自分の検証でそっと合わせに行きましょう。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、マンデラ効果ではなく“学んだ効果”を明日から――

最後に一言。

“マンデラ効果”に揺れる記憶のピントを、これからはあなたの検証で確かな焦点へ。

コメント