『虚記憶(きょきおく)』とは?なぜ“ないはずの思い出”が本物に感じるのでしょうか。

昔の思い出を語ったら、細部がまったく一致しない。

このような経験は、ありませんか

写真を見返したら「記憶の中の色」と違う。

会議後に全員賛成だった気がする。

買い物で“言われてないのに”カレールーを買う

じつは、この不思議な現象にはちゃんとした名前があります。

その正体をいっしょに探っていきましょう。

記事を読むメリット

なぜ記憶が食い違うのか、科学的な理由がわかります。

仕事・家庭で役立つ“ズレにくい話し方・メモ術”が手に入ります。

SNSやニュースの“記憶の混線”を避けるコツが学べます。

疑問の生まれた物語

ふしぎ。

子どものころの友だちと久しぶりに会って、駅前の小さな喫茶店で昔話をしました。

砂浜の熱さや、帰り道で飲んだ甘いソーダの味まで思い出せる気がします。

でも、ところどころで二人の記憶が食い違います。

私は「海に行った日、赤い浮き輪だったよね」と言います。

友だちは「青だよ、ほら」とスマホのアルバムを開いて笑います。

写真を探すと……実は青。

なんで?

心のどこかで、足りない場面を埋めるように言葉が整っていくのを感じます。

まるで私の中の“編集者”が、覚えている断片をつなぎ直して、もっともらしい一本の物語にしているみたいです。

でも、思い出の中の“うつろ(虚)”が、いつの間にか本物の色で塗られてしまうことがあるのかもしれません。

――その塗り跡のしくみを、次の段落でいっしょにたどっていきましょう。

すぐに理解できる結論

お答えします。

二人の記憶が食い違うのは、『虚記憶(きょきおく)』と呼ばれる現象が起きている可能性が高いからです。

人の記憶は写真のように保存されるのではなく、その都度“組み立て直す”ため、関連情報や言い回し、先入観に引っ張られて形が変わることがあります。

ときには「確かにあった」という強い確信を伴います。

記憶は“ねんど”みたいなもの。思い出すたびに少しずつ形が変わり、ときどきなかった形ができてしまうんです。

――興味を持っていただけたなら、さらに詳しく、“塗り替わる思い出”のしくみとズレを防ぐコツを、次の章でていねいに掘り下げます。ご一緒に見ていきましょう。

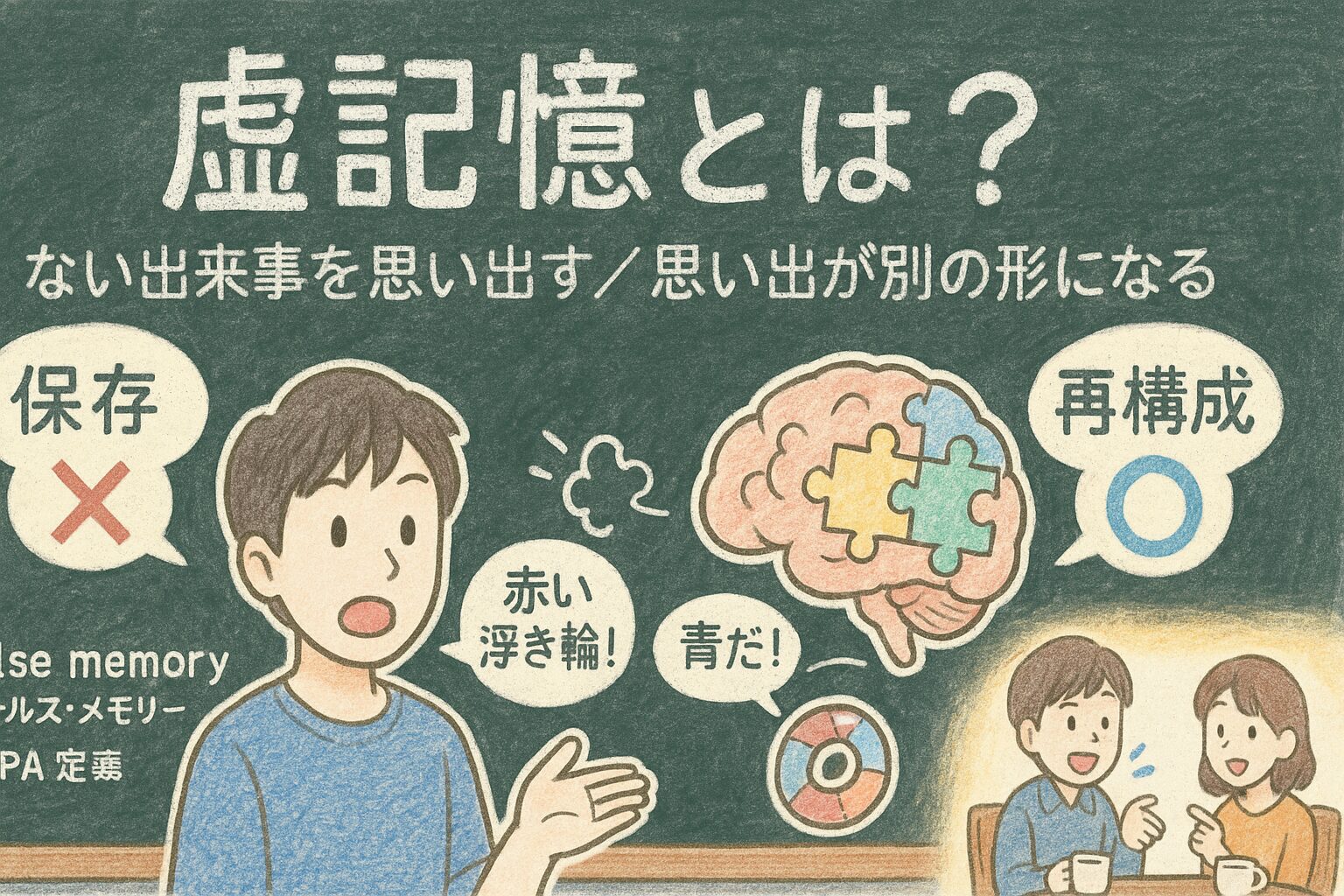

「虚記憶」とは?

定義

虚記憶(きょきおく)/虚偽記憶(きょぎきおく)/過誤記憶(かごきおく)とは、実際には起きていない出来事、または起きた出来事と異なるかたちで思い出してしまう記憶のことです。

英語では false memory(フォルス・メモリー)。APA(米国心理学会)心理学辞典は「しばしば鮮明だが、過去の出来事と対応しない誤記憶」と定義しています。

――同じ “false memory” を指しつつ、日本語ではニュアンスの違いで複数の訳語が併存しています。

虚偽記憶:false の直訳系。一般的だが「虚偽=嘘」の響きが強め。

過誤記憶:誤り(エラー)を強調した中立語。作為性を避けたい文脈で用いられます。

虚記憶:平易な短縮形。一般向け解説で使われやすい表現です。

日本の解説では「誤記憶/錯誤記憶」といった語も併用され、区別は必ずしも厳密でないとされます。→ 本記事では読みやすさ重視で虚記憶を主に用い、必要に応じて他表記も併記します。

補足(混同しやすい関連語)

作話(confabulationコンファビュレーション):脳損傷や症候に伴う記憶の穴埋めで、虚偽のつもりはないが病態としての色が濃い用語。健康な人にも起こる一般的な“虚偽/過誤記憶”とは区別されます。

ポイント

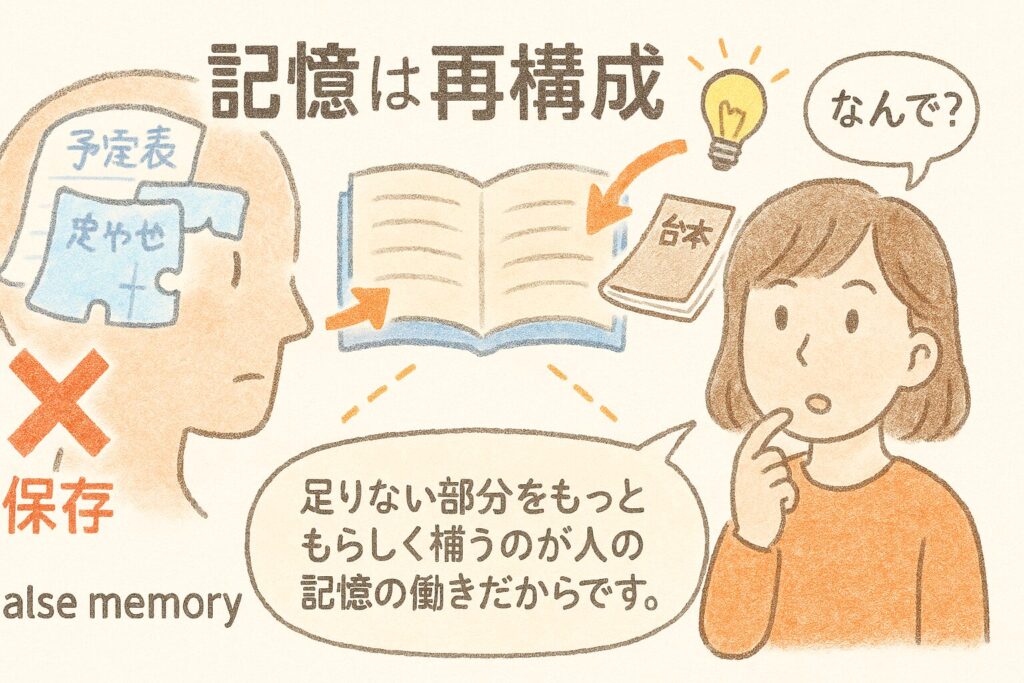

記憶は保存ではなく再構成です。思い出すたびに言い回しや事後情報、そして頭の“台本”(スキーマ)に引っぱられて形が少しずつ変わります。

なんで?

足りない部分をもっともらしく補うのが人の記憶の働きだからです。

研究の土台(DRMパラダイム)

DRMパラダイム(ディース—ローディガー—マクダーモット)では、

例:「ベッド/休む/疲れ/夢…」のように“眠り”を連想させる単語を学習すると、あとで提示されていない単語「眠り(sleep)」まであったと確信して思い出す人が多く出ます。

この現象は、1950年代のDeeseの研究をもとに、Roediger & McDermott(1995)が精密に再検証し、高頻度で虚記憶が生じることを示しました。

由来と提唱に関わる人物・概念

エリザベス・ロフタス(Elizabeth F. Loftus)

ミスインフォメーション効果(misinformation effect:事後情報や質問の言い回しで記憶が変わる現象)を実験で示した心理学者です。

有名な例:自動車事故映像を見せたあと、「ぶつかった(hit)」より「激しくぶつかった(smashed)」と尋ねられた人のほうが速度を高く見積もり、無かったガラス片を思い出す割合も上がりました(1974年)。

ソース・モニタリング(source monitoring:情報の出どころを見分ける働き)

人は「見たのか/聞いたのか/想像したのか」という由来を判定しています。ここでエラーが起きると、自分の想像や他人の話を自分の経験と誤って結びつけてしまいます(ジョンソンらの理論枠組み)。

なんで?

記憶は“保存”ではなく“再構成”です。出どころの取り違えや言葉の強さに引っぱられて、なかったはずのピースがあったかのようにはまり込む――それが虚記憶のからくりです。

次章で、なぜ起きやすいのかを具体的に見ていきましょう。

なぜ注目されるのか?

背景・重要性

目撃証言や日常の意思決定に直結するため、虚記憶は社会的にも重要視されています。

全米科学アカデミー(NRC/ナショナル・アカデミーズ)は、初回の適切な記録や非誘導的な手続きが記憶の正確さに重要だとし、研究に基づく運用(並び順・質問の方法など)の導入を推奨しています。

つまり、人の記憶は影響を受けやすいという科学的知見が、司法手続きの改善にも反映されているのです。

何故起こるのか(メカニズムの骨子)

事後情報の混入(ミスインフォメーション効果)

出来事の後に受け取った追加情報や言い回しが、元の痕跡に混ざります。語の強さや前提の置き方ひとつで、数値の見積もりや有無の判断が変わることが古典実験で確認されています。

ソース・モニタリングの失敗

「見た/聞いた/想像した」の出どころの見極めに失敗すると、想像や他者の話を自分の体験として取り込んでしまいます。強いイメージ・時間経過・似た情報の反復はこの失敗を助長します。

記憶の“共同作業”による同調(メモリー同調/memory conformity)

目撃者どうしが詳細に語り合うと、相手の誤情報が自分の記憶として取り込まれることがあります。Gabbert ら(2003)はこの記憶の伝染を実験的に示しました。

どのような状況で起きやすい?

時間がたってから詳しく思い出す/何度も語り直すとき。

強い言い回しや誘導的な質問を受けたあと。

他の人と詳細にすり合わせをした直後。

期待(スキーマ)が強い場面(例:「オフィスには本棚があるはず」→無いのに“あった”と感じる)。

世間での扱われ方:マンデラ効果

マンデラ効果(Mandela effect)は、多人数が同じ誤った記憶を共有する現象の通称です。

2009年、研究家フィオナ・ブルームが命名し、SNSやメディアを通じて広まりました(由来は「マンデラ氏は1980年代に獄死した」という広く共有された誤記憶)。

学術用語ではありませんが、集団的な虚記憶を説明する俗称として広く紹介されています。

なんで?

言葉の強さ、後から入る情報、みんなでのすり合わせ、そして“いつもの台本(スキーマ)”。 それらが思い出の空白を自然に埋め、輪郭を描き替えてしまうからです。

――次は、日常での予防策と上手な向き合い方へ進みます。

起きやすい場面チェック(当てはまる?)

出来事から時間がたってから詳しく話した。

相手の質問が強い言い回しだった/前提込みだった。

複数人でああでもないこうでもないと詳細に語り合った。

場所や出来事に“いつものイメージ(スキーマ)”が強かった。

スキーマの実例(家・学校・職場)

家:「にんじん/たまねぎ/じゃがいも/肉」を頼まれて、カレールーまで買ってしまう。

→ 「カレー=ルーも要る」という台本(スキーマ)が欠けた部分を補完します。

学校:教室の“当たり前”に引っぱられて、無かった掲示物を思い出す。

職場:会議室に「ホワイトボードがあるはず」と決めつけ、無いのに“あった”感覚になる。

なんで?

言葉・時間・会話・台本(スキーマ)が合わさると、思い出の空白はきれいに塗りつぶされてしまいます。

――この先は、あなたの毎日でどう活かすかを具体例で見ていきましょう。

実生活への応用例

ズレを減らすコツ

A. まずは「初回メモ」を残す(30〜60秒でOK)

出来事の直後に、事実だけを短くメモします。

いつ/どこで/誰が/何を(=事実)と、どう感じたか(=感情)は分けて書きます。

出どころ(見た・聞いた・資料名)もひと言そえてください。

警察実務で使われるセルフ・アドミニスタード・インタビュー

(Self-Administered Interview/SAI)は、目撃直後に本人が自分で記録できる標準質問票です。

事後情報の混入や混線を抑える発想で、家庭や職場のメモにも応用できます。

SAIのポイント

従来の面接を待たずに初回の包括的な記録を確保するために開発。

実験と実務の両方で有効性が検証されています。

B. “誘導しない”聞き方にする(言い回し注意)

言葉の強さや前提だけで、記憶は上書きされやすくなります。

例:交通事故映像の実験では、「ぶつかった(hit)」より

「激しくぶつかった(smashed)」と聞かれた人のほうが、

速度を高く見積もり、無かった破片を思い出す割合も上がりました。

❌「その時、激しくぶつかったんですよね?」

✅「その時、何が起きて、どう見えて、どう感じましたか?」(オープンな聞き方)

C. すぐ“みんなで答え合わせ”をしない(記憶の同調を避ける)

出来事の直後に他人と詳しく話し合うと、

相手の誤情報が自分の記憶に取り込まれることがあります。

これはメモリー同調(memory conformity)と呼ばれ、

ガバートら(2003)が実験的に示しました。

まずは各自で初回メモ→その後に照合、が安全です。

司法分野の提言でも、初回の適正な記録や非誘導的手続きが推奨されています。

日常でも「まず個別に書く → あとで共有」が原則です。

D. 「出どころ」を一緒に書く(ソース・モニタリングの発想)

ソース・モニタリング(source monitoring)=

「その記憶をどこから得たのか」を見分ける心の働き。

メモに出どころをそえるだけで、

想像/他人の話/実体験の取り違えを防ぎやすくなります。

なんで?

言葉の強さ、他人の話、時間の経過は、

記憶の空白を自然に埋めてしまいます。

だからこそ、初回メモ×非誘導の会話×出どころの記録――

この三点セットがズレ最小化の鍵なのです。

次章では、誤解しやすい点と限界を正直に見ていきます。

注意点と誤解

よくある誤解①「確信していれば正しい」

“確信=正確”ではありません。

ただし、適正手続き(事後情報を遮断、非誘導、初回に信頼できる記録)が守られた条件では、

初回時点の高い確信が精度と結びつくことも報告されています。

一方で、その条件が崩れると、確信と正確さの関係は弱まる/歪むので注意が必要です。

何が危ない?

出来事の反復想起や他者からの示唆で、確信が後から増強され、

事実から乖離することがあります(=確信の可塑性)。

よくある誤解②「虚記憶=嘘」

虚記憶は“嘘”ではありません。

APAは false memory(フォルス・メモリー) を

「鮮明に思い出されることもあるが、過去の出来事と対応しない誤記憶」と定義。

意図的な捏造ではなく、再構成とソース・モニタリングの失敗によって

自然に起こる現象です。

誤解が生まれる理由

なぜ私たちはだまされる?

1) 言い回しの影響

語の強さや前提の置き方だけで、数値判断や「有った/無かった」の記憶が変わります。

例:

交通事故の話を聞かれたとき、

❌「激しくぶつかったときの速度は?」

✅「ぶつかったときの速度は?」

「激しく」が入るだけで、速かった気がすると答えやすくなります。

家庭でも、

❌「あの時、怒鳴ったよね?」

✅「あの時、どんな声のトーンでしたか?」

前者は“怒鳴った”という前提を埋め込むため、記憶がそちらに寄りやすいのです。

2) 記憶の同調

他者と詳しく話し合ううちに、相手の誤情報を自分の記憶だと思い込みます。

例:

ライブに一緒に行った友人が「花火が上がった瞬間やばかったね」と言う。実際は紙吹雪だったのに、数日後あなたも「花火きれいだった」と語りはじめる。

会議後の雑談で、誰かが自信満々に「部長は賛成した」と言う。正式な記録では「保留」だったのに、次第に賛成だった“気がする”へと書き換わってしまう。

3) 反復による“真実らしさ”

(錯誤効果/illusory truth effect。フルーエンシー=処理のしやすさが背景)

同じ主張をくり返し聞くほど、本当らしく感じるようになります。

例:

SNSで「◯◯は健康に劇的に効く」という投稿を何度も見る。根拠は弱くても、見慣れたために「たぶん正しい」と感じてしまう。

社内チャットで何人かが「仕様は確定した」と書く。元資料を確かめていないのに、何度も読むうちに確定だと思い込む。

どう対処すべきか(実用チェック+具体例)

1) 初回に事実だけを書く(感情は分ける・出どころも書く)

やり方(30〜60秒)

事実:いつ/どこで/誰が/何を

感情:どう感じたか(別欄)

出どころ:見た/聞いた/資料名/URL

例:

事実:「4/12 15:05 会議室A、部長が『再検討』と言った」

感情:「がっかりした」

出どころ:「自分が直接聞いた。メモ:note_2025-04-12.md」

2) 非誘導の質問を徹底

フォーマット

「何が起きて、どう見えて、どう感じましたか?」

「最初に気づいたことは?」

「言葉のまま再現してもらえますか?」

NG→OK例:

❌「強く押されたんですよね?」

✅「どのくらいの力で押されたと感じましたか?(例:軽く/中くらい/強く)」

3) すぐに多数で“すり合わせ”ない

流れ

それぞれが個別に初回メモを作る

タイムスタンプ付きで保存

後から照合して差分を確認

例:

イベント後、すぐにグループチャットで議論を始めない。

まずは各自が1分メモを投稿 → その後、相違点だけを話し合う。

4) 反復の“真実らしさ”に要注意/出典を都度確認

チェックリスト

その主張、何回見聞きしたから“正しい気がする”だけでは?

最初に見た/聞いた出典は何?

一次情報(原著・公式資料)を開いたか?

例:

健康情報なら論文要旨/公的機関サイトをブックマーク。

仕様なら最新の決定版ドキュメント(日付入り)へのリンクを会議ノートの冒頭に固定。

なんで?

強い言葉、他人の自信、何度も見る安心感。

これらは“感じやすさ”を高め、“正しさ”と取り違えさせます。 だからこそ、初回メモ/非誘導/個別→照合/出典確認という手続きの習慣で、自分の記憶を守りましょう。

おまけコラム

スキーマ:頭の中の“台本”がつくる錯覚

「にんじん・たまねぎ・じゃがいも・お肉を買ってきて」。

……なぜかカレールーまで買ってしまった――あるあるです。

私たちの脳には、よくある出来事の流れや配置をまとめた“台本”=スキーマ(schema/スキーマ)が用意されています。スキーマは過去の経験から作られ、足りない部分を自動補完してくれる便利な仕組みです。買い物の例なら「カレーの材料」という台本が動き、依頼されていないルーまで“当然必要”と埋め合わせてしまうのです。スキーマは理解を早める一方、誤補完も生みます。

どこから生まれた考え方?

ルーツは心理学者フレデリック・バートレット(Frederic Bartlett)の古典『Remembering』(1932)。彼は「記憶は再構成」であり、既存の知識(スキーマ)が新しい出来事の理解と想起を方向づけるとしました。

その後、デイヴィッド・ラメルハート(David Rumelhart, 1980)が、スキーマを「認知のビルディング・ブロック」と位置づけ、認知科学・教育分野で枠組みを拡張しました。

ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)はさらに発達心理の観点から、子どもの認知発達をスキーマの形成と変化として説明しています。

“オフィス実験”が示したこと

Brewer & Treyens(1981)は、被験者をオフィス風の部屋に座らせてから突然退出させ、何があったかを思い出してもらいました。多くの人はスキーマに合う物(机・椅子など)をよく覚え、本は置いていなかったのに「本があった」と誤って想起する人が増えました。期待(スキーマ)が穴を埋めるように働いたのです。

なんで?

頭の中の台本は、速く理解するためのショートカット。

でも時に、“ありそう”を“あった”に塗り替えてしまいます。

まとめ・考察

要点

記憶は保存ではなく再構成。

言い回し(ミスインフォメーション効果)・事後情報・スキーマ・他者との会話で形が変わる。

古典研究(ロフタス&パルマー 1974/Brewer & Treyens 1981/NRCの科学的提言)で一貫して示されてきた知見です。

考察

高尚:虚記憶は脳の効率化の副産物です。世界は情報過多。私たちは意味を素早く掴むためにスキーマで要約し、不足を補完します。そのおかげで行動は速くなる――ただし完璧さは失われる。効率と正確さのトレードオフが、虚記憶の背景にあります。

ユニーク:思い出は“編集作品”。ディレクター=自分のクセが編集段階で入ります。だからこそ初回台本(メモ)を残す――この“制作術”(初回メモ/非誘導の質問/個別→照合/出典確認)が、日常の質と対人の信頼を上げます。

「虚記憶を意識して1週間、家族会議はまず各自1分メモ→その後に共有、を試す。言った/言わないが減り、話し合いが穏やかになる」。

――あなたにも、そんな変化が起きるかもしれません。

読者への問い

あなたなら、今日から何を“外に残す”ところから始めますか?

メモアプリ? 家族LINEの固定メモ? それとも、会議の決定事項+理由をその日のうちに共有するところから?

なんで?

台本(スキーマ)・言い回し・人の会話は便利で危うい。

だから、私たちは“プロセス”で守る――それが人間らしさと正確さを両立させる鍵です。

更に学びたい人へ

『記憶はウソをつく』

著者:榎本 博明

出版社:祥伝社(祥伝社新書)

本の特徴:日常の「勘違い」「思い出の美化」を例に、記憶は録画ではなく再構成という基本を、ニュース・家庭・仕事の身近な場面から平易に解説。新書サイズで読みやすい。

おすすめ理由:虚記憶の入り口に最適。専門用語に偏らず、明日から使える視点(言い回し・メモの工夫)がつかめます。

『目撃証言』

著者:エリザベス・ロフタス/キャサリン・ケッチャム(訳:厳島 行雄)

出版社:岩波書店(単行本)

本の特徴:ロフタスの古典的研究(質問の言い回し・事後情報=ミスインフォメーション効果)を、裁判・捜査の実例とともに読み解く。記憶の可塑性を社会実装の視点で学べる1冊。

おすすめ理由:虚記憶が司法・実務でどう問題になり、どう是正されてきたかを理解できる。学術と現場の橋渡しとして秀逸です。

『なぜ、「あれ」が思い出せなくなるのか:記憶と脳の7つの謎』

著者:ダニエル・L. シャクター(訳:春日井 晶子)

出版社:日本経済新聞出版(単行本/文庫版あり)

本の特徴:「記憶の七つの罪」(誤帰属・暗示・偏り など)として、なぜ記憶はズレるのかを脳科学と心理学の両面から整理。虚記憶を人間の記憶の性質として俯瞰できる。

おすすめ理由:基礎理論から日常応用まで見取り図を作れる総合本。虚記憶を「異常」ではなく仕組みとして捉え直すのに最適。

『記憶はウソをつく』 → 『目撃証言』 → 『なぜ、「あれ」が思い出せなくなるのか』。

の順に読み、“初回メモ/非誘導/個別→照合/出典確認”の習慣を実生活に組み込むのがコツです。

疑問の解決した物語

その週末、私たちはもう一度、同じ喫茶店に集まりました。

テーブルにスマホと古いアルバム、それから小さなメモ帳を置きます。

「まず、それぞれ一分だけで、覚えていることを事実だけ書こう」

友だちがそう言って、私もまねをします。

“いつ/どこで/誰が/何を”。感情は別欄。出どころ(見た・聞いた)も一言そえました。

書き終えて、静かに照らし合わせます。

写真の中の浮き輪は、やっぱり青。

私の赤い浮き輪は、どうやら頭の中の台本(スキーマ)――「海=赤い浮き輪のイメージ」から補われた色だったようです。

何度も語り直した昔話や、テレビで見た“夏の定番”の映像が、思い出の空白をもっともらしく塗りつぶしていました。

なんで?

思い出は“保存”ではなく“再構成”だからです。

言い回しやあとから入った情報、そして台本(スキーマ)に引っぱられて、

ねんどみたいに形が少しずつ変わってしまう――それが今回の種明かしでした。

私たちは、当時の出来事を非誘導の聞き方で確かめ合いました。

「何が起きて」「どう見えて」「どう感じた?」

前提の入った言い方は避け、写真という一次情報で要所を確認します。

「赤だと思い込んでただけかもしれないね」

私がそう言うと、友だちは笑ってうなずきました。

「でも、その“思い込む”にも理由があるってわかった。虚記憶(きょきおく)っていう仕組みのおかげで、私たちは速く理解できるし、ときどき勘違いもするんだね」

ふたりで決めごとを作りました。

思い出話をする前に、まず一分メモ。

話し合いは誘導しない聞き方で。

あとで写真やメッセージなどの出どころを確認する。

喫茶店を出るころ、胸のつかえがすっと軽くなりました。

“赤い浮き輪”は、たしかに私の中で本物みたいだった。

でも、間違っていたからこそ、これからは思い出の扱い方を少しだけていねいにできる――そう思えたのです。

駅で別れ際、私たちは笑って手を振りました。

思い出は編集作品。

だからこそ、編集の手つきを知った今なら、すれ違いはもっとやさしく乗り越えられるはずです。

文章の締めとして

思い出は“保存”ではなく“再構成”。

だから、ときどき虚記憶が生まれます。

それは“嘘”ではなく、私たちの脳が素早く意味をつかむための自然な仕組みです。

今日からできることは、たった3つです。

① 初回メモ(事実と感情を分けて/出どころも一言)

② 非誘導の聞き方(何が/どう見えて/どう感じたか)

③ 個別→照合(まず各自で書いてから、あとで確認)

この“手続きの習慣”が、思い出のズレを静かに小さくしてくれます。

なんで?

「感じやすさ」と「正しさ」は、いつも同じではありません。

だからこそ、メモと対話の質で、自分の記憶をていねいに守りましょう。

読んでくださった今が、はじめ時です。

次の会議、家族の会話、ふとした昔話で、1分メモを試してみてください。

きっと、以前よりもやさしく噛み合う対話が生まれると思います。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、公開された信頼できる資料と学術研究をもとに、調査範囲で丁寧にまとめたものです。

唯一の正解を断言するものではなく、他の見解もあります。

また、記憶研究は進歩し続けており、新たな発見によって理解が更新される可能性があります。

このブログで興味が芽生えたなら、ここで終わらせずに一次情報や原著・公的資料へと一歩踏み込み、“感じやすさ”ではなく“確かさ”で――虚ではなく実として、あなた自身の記憶をていねいに塗り直してみてください。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

またときどき戻って、あなた自身の“編集の手つき”を見直しに来てください。

それでは、今日の学びだけは“虚記憶”にせず、あなたの“初回メモ”として正しく上書きしておきましょう

コメント