「ここまで頑張ったのに…」——“やめられない心理”を行動経済学で読み解き、未来へ進む勇気を手に入れる。

『コンコルド効果』—やめどきがわからない心理の正体「サンクコスト・くじ/ガチャ/投資の例つき」

ソシャゲのガチャ

「今度こそ出るはず…!」と心がささやき、ここまで使った金額を思うと手が止まらない。冷静に考えると**“次の1回”が得かどうか**を見ればいいだけなのに、なぜか止められない——。

3秒で分かる結論

結論:

コンコルド効果(サンクコスト効果)とは、すでに使ったお金や時間に引っぱられて、やめた方が得でも続けてしまう心理のことです。やめどきは「これから得られる価値」で決めます。

小学生にもスッキリわかる説明(やさしい版)

いままでのおこづかいをたくさん使ったからといって、つぎも使うべきとはかぎりません。

もう返ってこないお金は忘れて、つぎの1回でどれだけ楽しい(得)かだけを考えるのがコツです。

むずかしく言うとサンクコスト。やめる勇気は「未来の自分を大切にすること」なんです。

1.今回の現象とは?

キャッチフレーズ風の疑問

「コンコルド効果」とはどうして起こる法則?

“やめどき迷子”はなぜ生まれる?

「もったいない」が判断を狂わすのはなぜ?

「このようなことはありませんか?」

ガチャ:あと1回で出そう…と続けてしまう。

映画/ドラマ:つまらないのに「ここまで見たし」で完走する。

定額サブスク:ほとんど使っていないのに解約が遅れる。

セール品:「せっかく並んだし」で必要ない物を買う。

仕事のプロジェクト:赤字見込みでも「ここまで投資した」で継続。

どれも共通するのは、“もう戻らない過去の投資”に心が縛られていることです。

この記事を読むメリット

ムダな出費・時間を減らす判断基準が手に入る

ストレスと迷いが軽くなる

仕事でも使える停止ルールの作り方がわかる

2. 疑問が浮かんだ物語

蛍光灯の白い光が、長い会議室の机を静かに照らしていた。

資料の山の向こうに、チームリーダーの**悠斗(ゆうと/27歳)**は黙って座っている。

数か月かけて進めてきたプロジェクト。開発費はすでに予算の1.2倍。

グラフの線は右肩下がりで、モニターの数字が無情に現実を突きつけていた。

「……効果が出ていませんね。」

同僚の小さな声が空気を震わせた。

悠斗はペンを握る手に力が入る。

胸の奥から、言葉にならない思いが込み上げてきた。

(ここまで費やした夜と週末は、何だったんだろう……。

ここで止めたら、全部が無駄になる気がする。)

気づけば、机の上には空のエナジードリンクが並んでいる。

深夜まで残った日々が、まるで自分の努力の証のように思えた。

だが、その想いに反するように、頭の奥で冷静な声が響く。

(でも……未来の1カ月に“ちゃんとした根拠”はある?

気持ちだけで続けていないか?)

彼は指先でマウスを転がし、スクリーンの数字をもう一度確認する。

見たくない現実が、どんどん鮮明になっていく。

ふと、隣の席のメンバーがつぶやいた。

「やっぱりここまで来たんだから、もう少しやってみようよ」

その一言に、悠斗の心はまた揺れる。

(止めるのは、敗北なのかな。

それとも……次に資源を移す勇気なんだろうか。)

ペン先が震える。書きかけの「継続案」と「撤退案」が並ぶメモ。

自分の決断ひとつで、チームの方向が変わる。

(“悔しさ”と“責任”のどちらで、俺は決めようとしている?)

天井を見上げると、蛍光灯の光が少し滲んで見えた。

眠気でも涙でもなく、ただ頭の中が熱くなる。

(もし今、ゼロから始めるとしたら……この案件に投資する?)

(……正直、ためらう。)

手帳のページを閉じ、深く息を吸う。

静まり返った会議室に、時計の秒針の音が響いた。

「どうして、こんなに“過去”に引っぱられるんだろう。」

悠斗は小さくつぶやいた。

それはまるで、見えない糸に絡め取られるような感覚だった。

頭ではわかっているのに、心が“もったいない”という言葉を離さない。

この不思議な感情の正体を、彼はまだ知らない。

——それが心理学で名前のついている現象だと気づくのは、もう少し先のこと。

次で、その答えが明らかになる。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

この“やめられない心理”は コンコルド効果(=サンクコスト効果) です。

すでに戻らないお金や時間に心が引っぱられ、本来は“これから”の損得で決めるべき判断を、つい**“いままで”の努力で重く見てしまう**認知のクセが原因です。

疑問へのショート解答

- なぜ止められないのか?

**「もったいない」**という感情が強く働き、**合理的な比較(これから得られる価値 vs これから払うコスト)**を曇らせてしまうからです。 - どんなとき起こるのか?

ガチャ/映画・ドラマ/サブスク/仕事のプロジェクトなど、引き返しにくいと“感じる”場面で起こりやすいです。

詳細に入る前の“要点だけ”先取り

- 基準は「これから」:やめどきは 将来の見込み で判断します。

- 機会費用を見える化:やめたら 空く時間・お金でできること を書き出します。

- 事前ルールを先に:期限や損失ライン を最初に決めておきます(投資でいう 「損切り」)。

過去のコストに“ココロが乗り続ける便”から降りて、未来行きの判断へ乗り換えませんか。

コンコルド効果の由来→心理/脳のしくみ→日常での使い方→誤解と対策まで、もっと深く知りたくなったなら——この先の段落で一緒に学びましょう。

4. 『コンコルド効果』とは?

結論から

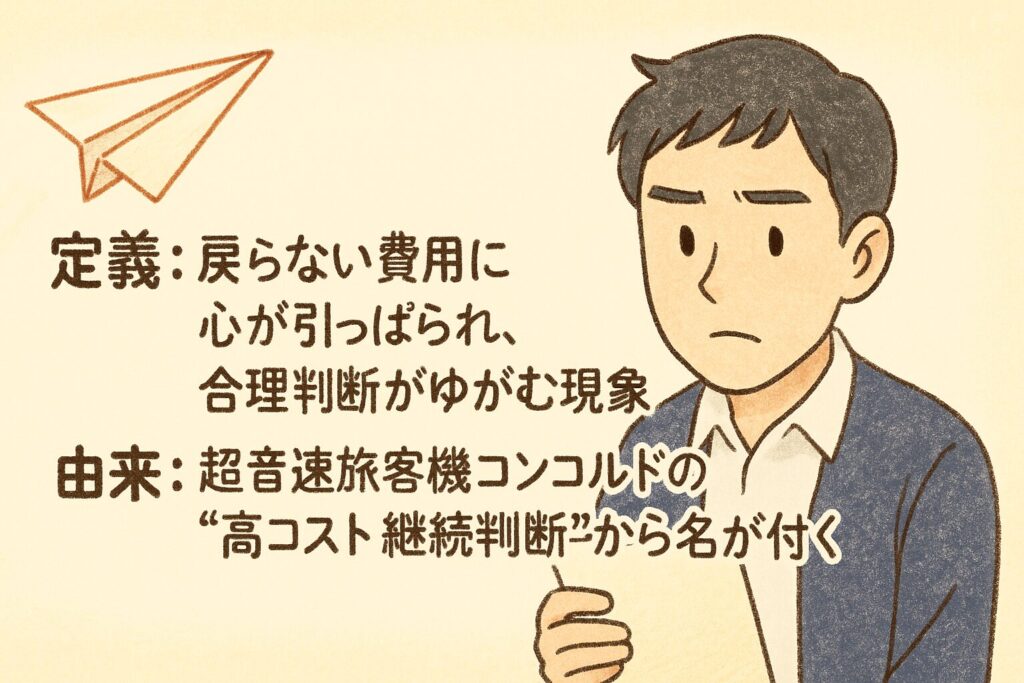

コンコルド効果は、サンクコスト効果(Sunk Cost/サンク・コスト=“すでに戻らない費用”)の別名です。

すでに払ったお金・時間・労力に心が引っぱられ、やめた方が得でも続けてしまう判断のクセを指します。

ポイントはシンプルです。

本来は**「これから払うコスト」と「これから得られる価値」**だけで決めればよいのに、

「いままでの投資」が気持ちを重くして判断をゆがめる——これがコンコルド効果の核です。

由来(Concorde:コンコルド)

効果名は、英仏共同開発の超音速旅客機コンコルド(Concorde/コンコルド)に由来します。

運航コストが非常に高く、黒字化が難しかった歴史がしばしば**“サンクコストに引きずられた例”として語られてきました。

なお、2003年にエールフランスとブリティッシュ・エアウェイズが運航終了。高コストや需要の制約、2000年の事故の影響など複合要因が背景で、「コンコルド(や航空会社)が倒産した」わけではありません**(ここは誤解が多い点)。

研究(古典とその後)

- Arkes & Blumer(アークス&ブルーマー, 1985)

古典的研究。**「一度投資すると、その後も続けやすい」**ことを実験で示しました(例:劇場回数券の価格と通う継続意図の関係)。

Organizational Behavior and Human Decision Processes 掲載。 - その後の発展

文脈(お金/時間、個人差、状況)によって強さが変わることが報告されています。投入資源が大きいほど“もったいない”が強くなるという傾向も示されます。

ギモンへの先出し回答

- 「コンコルド効果」とはどうして起こる法則?

サンクコスト(戻らない費用)が感情を刺激し、未来基準の比較を邪魔するから。 - “やめどき迷子”はなぜ生まれる?

「ここまでやったのに…」という自己正当化の気持ちで判断が先延ばしされるから。 - 「もったいない」が判断を狂わすのはなぜ?

過去の投資は本来未来の判断に無関係なのに、感情が重しになってしまうから。

「なぜ感情が“重し”になるのか?」——その内側で働く脳(ブレイン)と感情の仕組みを、次章でやさしく可視化します。

5. なぜ注目されるのか?

いま重要な理由(背景)

サブスク、ガチャ、長期プロジェクト、資格勉強——

“いつやめるか”の判断が必要な場面が、昔より増えています。

このときサンクコストに縛られると、お金と時間のムダが雪だるま式に膨らみます。

つまり個人だけでなく組織にも影響する、実用的なテーマなのです。

脳科学の視点(むずかしい話をやさしく)

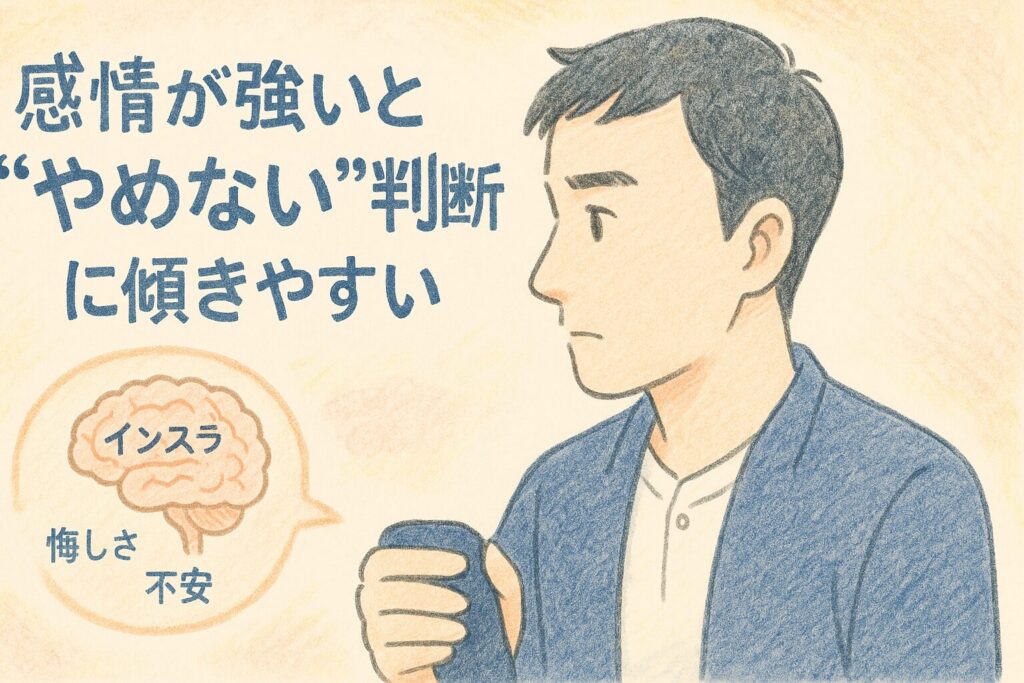

- インスラ皮質(Insula/インスラ)

“カラダの内側の状態”や“損失の予感”などに関わるとされる脳領域。

fMRI(機能的MRI:エフエムアールアイ)の研究では、サンクコスト下の意思決定で左インスラの活動が強く出ること、個人差と関連することが報告されています。

要は、「もう捨てたくない」という内臓感覚に近いイヤな感じが、“やめない”判断を後押ししやすい、という示唆です。 - 個人差の視点(アクション志向/ステイト志向)

行動に移す志向が強い人(アクション志向)と、気持ちに留まりやすい志向(ステイト志向)では、サンクコストの影響の受けやすさが異なり得ます。

研究では、“過去へのこだわり”が強いほどサンクコストに巻き込まれやすい傾向が示されています。

かんたんに言えば、「切り替えの速さ」がやめどき判断の強い武器になる、という見方です。

感情の働き(専門用語なしで)

- 悔しさや自己正当化が強いと、**“もう少しだけ”**が積み重なります。

- 不安や責任感も、「ここでやめたら全部ムダ」という思い込みを強化しがちです。

- 対処の第一歩は、感情と判断をいったん分けること。

たとえば紙に、「これから1回で得られる価値」と「これから払うコスト」を左右に書き出す。

「過去の投資」は欄外にして、比べない——これだけでも霧が晴れます。

では、この理解を日常でどう使うか。

次章では**今日からできる実践法(チェックリスト)**と、誤解しやすい点の正しい見方を、やさしく整理します。

6. 実生活への応用例

今日から使えるチェックリスト

日常での具体例

- ガチャ

「あと1回」の誘惑が来たら、**“これからの1回で得られる価値”**だけで判断。

メモ例:「この1回=◯◯円 → 得られる可能性・満足度は?」 - 映画/ドラマ

つまらないなら停止。やめて浮いた時間で何をするかを3つ書く(機会費用=オポチュニティ・コスト)。 - サブスク

「来月の予定」ベースで継続判断。“過去の未使用月”は判断材料にしない。 - 仕事のプロジェクト

レビュー会議は未来の1スプリント(次の区切り)で出せる成果だけを評価。過去投入は欄外に置く。 - 人間関係/時間の使い方

「義理で続けているだけ?」を自問。未来のメリット/デメリット表を簡単に作って比較。

3ステップの実践(ミニ・ルール)

- 未来基準で決める

「これから払うコスト」と「これから得られる価値」を紙に2列で書く。 - 機会費用の見える化

やめたら空く時間/お金でできる3つを列挙。 - 事前の“停止ライン”

期限と損失ラインを事前に決める(投資でいう損切り(ソンギリ)=ロスカット)。

応用の次は、つまずきやすい誤解と注意点を整理します。正しく知れば、迷いに強くなれます。

7. 注意点と誤解

よくある誤解

- 誤解①:「コンコルドで会社が倒産した」

事実は2003年に運航終了(リタイア)。要因は高コスト・需要制約・2000年の事故影響などの複合で、航空会社がこの件で倒産したわけではありません。 - 誤解②:「とにかくすぐやめるのが正解」

学習・信頼・実験の継続が価値を生む場面もあります。**“過去の費用”と“過去の学び”**は別物。 - 誤解③:「感情は悪」

感情は意思決定の情報でもあります。悔しさが強すぎる時はいったん時間を置いて判断を。

正しい付き合い方(失敗しにくいコツ)

- 停止条件を先に決める(基準は“未来”)

- 第三者レビュー(「今から始めるとして投資する?」と聞く)

- 小さく試してから大きく賭ける(テスト→検証→拡張)

「やめる」は撤退ではなく編集。次章のコラムで、心を軽くする考え方を一歩深く掘ります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 「コンコルド効果」と「損切り」は同じですか?

A. 似ていますが、立場が異なります。

損切り(ソンギリ)は投資などで損失を限定する行動。

コンコルド効果は「やめられない心理」という原因。

つまり、「損切りできない人の裏にある心理」がコンコルド効果です。

Q2. 「もったいない」と思うのは悪いこと?

A. 悪いことではありません。

「もったいない」は本来、大切にしたい気持ちの現れ。

ただし、未来の可能性まで縛るときに、コンコルド効果が生じます。

大事なのは「もったいないの矛先を未来に向ける」ことです。

Q3. やめる勇気を持つにはどうすればいい?

A. 「やめたあとの空白を“余白”だと思うこと」。

心理学的にも「決定疲労(ディシジョン・ファティーグ)」を減らすために、

“選ばない勇気”を持つことがストレス軽減につながるとされています。

→ 6章の「3ステップ実践」をチェック。

Q4. コンコルド効果に気づいたら、どう行動する?

A. まずは“客観化”です。

紙に「これまで」と「これから」を分けて書く。

→ 過去は欄外へ。未来の価値だけを比較。

人は「見える化」するだけで感情の影響が和らぐ傾向があります。

Q5. コンコルド効果って誰にでも起こるの?

A. はい、ほぼ全員に起こります。

研究でも性別・年齢・職業に関係なく見られ、

特に「努力を重んじる文化」では強く出やすい傾向が確認されています。

「自分だけじゃない」と知ることが、第一歩です。

Q6. この心理を逆に“良い方向”に使うことはできますか?

A. できます。

「これまで努力した自分」を継続のモチベーションに変えるのもひとつ。

ただし、「継続の理由が“希望”か“執着”か」を定期的にチェックするのがコツです。

8. おまけコラム

やめることは「空白をつくる才能」

私たちは、「続けることが正義」という文化の中で育ちます。

「努力」「根性」「諦めない心」。

どれも大切ですが、“やめる”ことの価値は、長いあいだ見過ごされてきました。

でも、冷静に考えると「やめる」は「失う」ではなく、**“空ける”**行為です。

それはまるで、花瓶の水を替えるようなもの。

新しい花を生けるためには、古い水を捨てて空間をつくる必要があるのです。

🌱 視点を変える:「やめる」は“削除”ではなく“編集”

日本語の「やめる」は、英語の quit(クイット)や stop(ストップ)よりも、

どこか感情の余韻を含んでいます。

一方で、デザイナーや作曲家は“やめる”ことを「削る(けずる)」や「間を取る」と表現します。

つまり「やめる」とは、

**“自分の人生を編集する作業”**なのです。

- 続ける=描き加える

- やめる=余白をつくる

余白があるからこそ、次の言葉や次の行動が伸びやかに見える。

それは人生でも同じです。

🌾 歴史に見る「潔くやめる」美学

たとえば、茶道(さどう)の世界。

千利休(せんのりきゅう)は「引き算の美」を重んじました。

華やかな飾りを捨て、わずかな茶器と動作だけで、深い世界を作り出す。

それはまさに、“やめることで豊かにする”行為でした。

私たちも、仕事・人間関係・趣味…

どれも少し手放してみると、静けさの中に本当に大切なものが浮かび上がることがあります。

🧘♀️ 心を軽くする思考法:「いま必要なものだけ持つ」

心理学では「決定疲労(Decision Fatigue/ディシジョン・ファティーグ)」という言葉があります。

人は選択肢が多いほど判断力が下がる、という現象です。

つまり「やめること」は、選択肢を減らして心を休ませる方法でもあります。

無理に抱えすぎず、

“いま必要なもの”だけを手のひらに残す。

その軽やかさこそ、コンコルド効果から抜け出す第一歩です。

ここまで読んだあなたはもう、「やめる=敗北」ではなく、

「やめる=次を生み出す余白」だと感じているはずです。

次章では、その“余白”をどう活かすかを考えます。

「やめたあとの自分」は、どんな可能性を手にするのか。

まとめと考察で、一緒に整えていきましょう。

9. まとめ・考察

“やめたあとの自分”をどう生かすか

ここまで見てきたように、コンコルド効果とは「過去への忠誠」とも言えます。

努力を否定したくない。投資した時間を無駄にしたくない。

その思い自体は、人間らしい温かさでもあります。

けれど、その優しさが未来の可能性を塞いでしまう瞬間がある。

だからこそ、私たちは時々、

“やめる勇気”というもう一つの強さを持つ必要があるのです。

🌱 やめる=終わりではなく、再編集

何かをやめることは、すべてを捨てることではありません。

そこには、**経験という肥料(ひりょう)**が残ります。

一度は手放したプロジェクト、離れた趣味、人間関係——

その中で得た気づきやスキルは、次の種になります。

「やめる」とは、

自分の人生という畑をいったん耕して、

新しい芽を出すための“再編集(リデザイン)”なのです。

☕ 「過去を許す」と、心が軽くなる

心理学では、**感情の整理(エモーショナル・レギュレーション)**が

幸福度に深く関係しているといわれます。

やめるときの「悔しさ」や「後悔」は、

実は“自分を責めている”のではなく、

**「あのときの自分をまだ許せていない」**状態。

でも、その感情にそっと区切りをつけるだけで、

脳も心もリセットされ、**前頭前野(ぜんとうぜんや)**と呼ばれる

“未来を考える領域”の活動が回復すると報告されています。

つまり、「やめる」は、脳を未来モードに切り替える行為なのです。

🌸 やめたあとの自分に起こること

不思議なことに、人は空白を怖がりながらも、そこに新しい光を見つけます。

時間ができて初めて見える景色。

静かになって聞こえる自分の声。

「もう一度、こうしたい」という素直な気持ち。

それは、やめる前には見えなかった“次の地図”です。

そしてその地図は、過去の努力があったからこそ描けたものでもあります。

🌤 まとめの一行

過去は学びだけ残し、費用は忘れる。

そして空いた余白に、未来の自分を迎えに行く。

これが、コンコルド効果から自由になるための一番シンプルな法則です。

💭 最後に問いかけ

あなたが今、「やめどきかもしれない」と感じているものは何ですか?

もしもう一度ゼロから始めるなら、それを選びますか?

少し立ち止まって考えるその時間こそ、

“未来の自分”を迎えに行く第一歩なのかもしれません。

このあと、さらに理解を深めたい方へ。おすすめ書籍を紹介します。

ほんの数分の読書が、あなたの“やめどき判断”をもっと確かなものにしてくれるでしょう。

10.更に学びたい人へ

こども行動経済学 なぜ行動経済学が必要なのかがわかる本

著者:バウンド/監修:犬飼 佳吾

本の特徴:イラスト中心でやさしく読める“入門の入門”。「もったいない」気持ちや選び方のクセなど、日常の“あるある”から行動経済学を体感できます。

おすすめ理由:小学生~保護者、超初心者にも最適。まず“感覚でわかる”ところから始めたい人に。

予想どおりに不合理:行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

著者:ダン・アリエリー(Dan Ariely)

本の特徴:実験とユーモア豊富な語り口で、人が合理的にふるまえない理由を解説。価格、誘惑、先延ばし、痛みの評価など、多彩な章立てで“判断のゆがみ”を横断的に理解できます。

おすすめ理由:サンクコスト(過去の投資に引っぱられるクセ)を含む“人間らしい不合理”全体を楽しく学べるベストセラー。中級者の最初の一冊にも。

行動経済学の逆襲

著者:リチャード・セイラー(Richard H. Thaler)

本の特徴:行動経済学が“異端”から“主流”へ育っていく道のりを、エピソードと研究史で描く。実務や政策にどう活かされてきたかのリアルもわかる“物語的”な一冊。

おすすめ理由:学問の背景や研究者の視点も知りたい人に最適。サンクコスト含むさまざまなバイアスを、理論と実例の双方から立体的に理解できます。

ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(上・下)

著者:ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)

本の特徴:「速い思考(直感)」と「遅い思考(熟考)」という枠組みで、人間の意思決定を体系化した現代の古典。幅広いバイアス(損失回避など)をモデルとともに学べます。

おすすめ理由:全体像を“柱”から理解したい人に。サンクコストを含む判断のクセを、理論的基盤から押さえられます。じっくり読めば一生モノの知識に。

読み進めるコツ(おすすめの順序)

- まずは『こども行動経済学』で“体感的に理解”

- 『予想どおりに不合理』で“不合理の広がり”を楽しく掴む

- 『行動経済学の逆襲』で“研究と実務の橋渡し”を知る

- 『ファスト&スロー』で“意思決定の枠組み”を体系化

買って読んだら、あなた自身の「やめどき案件」で

**「これからの価値 vs これからのコスト」**をメモしてみてください。

書籍の学びが、日常の判断力に変わります。

11.疑問が解決した物語

蛍光灯の光が、再び会議室を照らしていた。

けれど、あの日とは違う。

机の上に広げられた資料の文字が、今は少しだけ柔らかく見える。

悠斗(ゆうと)は深呼吸をして、メモ帳を開いた。

ページの上には、大きく書かれた一文。

「コンコルド効果——過去の投資に縛られる心理」

先週、ネットで読んだブログの記事。

まるで自分の心をそのまま映したような内容に、

彼は何度もスクロールしながら頷いた。

(そうか……俺は“これまでの努力”に縛られていたんだな。)

それを理解した瞬間、胸の奥にあった重りがふっと軽くなった。

「努力が無駄になる」のではなく、

「努力を次に活かす」ことができると気づいたのだ。

会議が始まる。

メンバーたちはそれぞれの資料を抱え、沈黙が落ちる。

いつものように誰かが言った。

「ここまで来たんだし、もう少し続けませんか?」

悠斗は少し笑って答えた。

「うん。でも、“ここまで”じゃなくて、“これから”を基準に考えよう。」

その声には迷いがなかった。

「今からもう1カ月続ける価値があるのか、

新しい企画にその力を使うほうがいいのか。

過去じゃなく、未来で判断しよう。」

その言葉に、空気が少し動いた。

沈黙のあと、小さくうなずく音がいくつも聞こえた。

(これが、“やめる勇気”ってことか。)

悠斗はそうつぶやきながら、心の中でひとつ区切りをつけた。

無駄になった夜は、ひとつもなかった。

それは“経験”という名の資産に変わったのだ。

💡 悠斗の気づきと行動

- やめることは、過去を否定することではない。

それは、次のチャンスにエネルギーを移す決断。 - 過去は学びとして残し、費用は手放す。

その瞬間、判断は未来に向かって自由になる。 - “もったいない”は感謝の印。

感謝したら、前を向いて歩き出せばいい。

🪞読者への問いかけ

あなたにも、「ここまでやったから」と続けていることはありませんか?

もし今、ゼロから始めるとしたら——それをもう一度選びますか?

過去を背負うより、未来に向けて“余白”をつくるほうが、

心がずっと軽くなるかもしれません。

“やめる勇気”は、未来を迎える第一歩。

そして、あなたの中にも、その勇気はきっとあります。

12.文章の締めとして

静かな夜。

モニターの明かりだけが、デスクの上を照らしている。

今日もいろいろ考えた。

過去のこと、選択したこと、そしてやめたこと。

ふと気づく。

“やめる”という行為には、悲しみだけじゃなく、

小さな希望が含まれている。

それは、「自分をもう一度信じる」行為なのかもしれません。

「ここまで頑張った自分」を責める代わりに、

「これからの自分」を信じてあげる——

そんな静かな勇気が、心の奥で芽を出す瞬間です。

私たちはみんな、何かを続け、何かを手放しながら生きています。

努力の先にあるのは、成功だけじゃない。

時には“納得して手を離す”という選択も、

人生を豊かにする大切な決断です。

“もったいない”という言葉の裏には、

それだけ一生懸命だった証拠がある。

だからこそ、怖がらずに手放していい。

その先には、まだ見ぬ自分が待っています。

終わりは、いつだって始まりの形をしている。

この文章を読み終えたあなたの中にも、

何かひとつ、新しい始まりの気配が生まれていたら——

それが、このブログを書いた理由です。

注意補足

本記事は、著者本人が個人で調べられる範囲で、

信頼度の高い資料をもとに、誤りやすい点(“コンコルドで倒産”など)を訂正しつつ解説しました。ただし、意思決定の研究は継続的にアップデートされています。脳の関与領域や文化差の知見は今後変わる可能性があります。

🧭 本記事のスタンス

これは唯一の正解ではなく、読者が自分で考え、試し、学ぶための入口です。別の立場・文脈からの見方も大切にしてください。

このブログで少しでも「コンコルド効果」に心が動いたなら、

ぜひその翼の先——より深い文献や研究へと旅立ってみてください。

過去に縛られた飛行ではなく、知識という新しい滑走路を走り出すことで、

あなた自身の“未来への判断力”が、きっともっと高く、遠くまで飛んでいきます。 ✈️

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかこれからは——

「過去に乗り続ける飛行機」ではなく、「未来へ飛び立つコンコルド」を、自分の手で操縦していけますように。 ✈️

コメント