『機能的固着(きのうてきこちゃく)』とは?——“固定観念”で行き詰まる理由と、ろうそく問題でわかる抜け出し方【認知のクセをやさしく解説】

“これはこういうもの”——そんな思い込みをほどくと、世界の見え方が変わる。心理学が教える“発想の柔軟性”とは?

キャンプでお箸を忘れた。

でも、木の枝を削って代用できたら…困りごとは一瞬で解決します。

この“発想の差”を生むカギこそ、今回のテーマ——機能的固着です。

3秒で分かる結論

機能的固着とは、物を“いつもの用途”でしか見られなくなる認知のクセ。

固定観念が強いほど別の使い道に気づきにくくなり、問題解決が遅れる——これが本質です。

ミニQA

Q1. 機能的固着(きのうてきこちゃく)とは何ですか?

A. 物を“いつもの用途”でしか見られなくなる思考のクセです。別の使い道に気づきにくくなり、問題解決が遠回りになります(APA辞典の定義に基づく)。

Q2. 「ろうそく問題」の正解は? なぜ難しいの?

A. 画鋲入りの箱を台として使い、箱を壁に固定してろうそくを載せます。箱=入れ物という思い込みが、箱=台を見えなくするため難しく感じます。

Q3. アダムソン(1952)の発見は要するに?

A. 見せ方だけで解決率が変わること。画鋲が箱の中だと解きにくく、箱の外だと解きやすくなりました(呈示効果)。

今回の現象とは?

「お箸がない…でも木の枝なら使えるかも?」

そんな“ひらめき”が出る人もいれば、「お箸=買うもの」と思い込み、食べにくさに耐える人もいます。

同じ状況なのに、発想の幅が違うのはなぜでしょう。

- 定規がない → 下敷きの端で線を引く人/何もできずに止まる人

- 画鋲の“箱”を箱=入れ物としか見られず、台として使う発想が出ない人

- 仕事や家事でも「これはこう使うもの」で遠回りしてしまう場面

でも——そのモヤモヤには名前があります。

読み進めれば、思考整理・時短・創造力UPに直結するヒントが得られます(先に結論も示します)。

よくある疑問を“キャッチフレーズ”で

Q1. 「なぜ“いつもの使い方”以外が思いつかないの?」(法則とは?)

→ 機能的固着=最も一般的な用途にとらわれる傾向。別用途を見落としがちに。

Q2. 「材料は同じなのに、人によって結果が違うのはなぜ?」(法則とは?)

→ 提示の仕方で固着の強さが変わります。たとえば箱に画鋲が入ったまま渡されると、箱=入れ物の先入観が強まり解けにくい。

Q3. 「プレッシャーや報酬で、むしろ発想が狭くなる?」(法則とは?)

→ 古典研究では、高報酬条件で“ろうそく問題”が解きづらくなる示唆があります(Glucksberg, 1962の系譜)。

日常あるある

- メモを貼るテープがない→付箋の糊面を細く切ってテープ代用

- コースターがない→紙箱のフタを一時コースター

- PC台がほしい→段ボールを“平らで丈夫な板”として活用

この記事を読むメリット:

① 固定観念に気づく/② 具体的な抜け出し方を身につける/③ 時短・節約・創造力に効く

疑問が浮かんだ物語

キャンプ場。友達はお箸を忘れて困っています。

「枝を少し削れば代わりになるよ」と声をかけると、友達は首をかしげました。

「お箸は“買うもの”でしょ。枝は“地面に落ちてるもの”だし…」

心の中で友達はつぶやきます。

——どうしてそんな発想が出てくるの?

——自分にはなぜ思いつかないんだろう?

——他の使い方も考えてみたいのに、頭が固まってしまう…

身近だからこそ不思議。けれど、この違いには思考のクセが関わっています。

意外と身近にあるこの現象。正体を探しにいきましょう。次へ。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は――

『機能的固着(functional fixednessファンクショナル・フィクスドネス)』

と呼ばれる心理的な傾向です。

ものを“いつもの用途”でしか見られず、

別の使い方や新しい発想に気づきにくくなる——

そんな“思考のクセ”が、私たちの頭の中で静かに働いています。

心理学の世界では、これを**「認知バイアス(思考のゆがみ)」**の一種としています。

つまり、決して怠けているわけでも、想像力がないわけでもありません。

人間なら誰もが持っている自然な傾向なのです。

たとえば、1930年代に心理学者カール・ドゥンカーが行った有名な実験、

**「ろうそく問題」**がありますよ。

この問題は、**「モノを何として見るか」**が、

思考の自由度を決める大きなカギになります。

かみ砕くと:

「“これはこういうもの”という思い込みが、

“本当は何ができるのか”を見えなくしてしまう。」

それが機能的固着です。

このあとでは、さらに一歩進んで――

- 「機能的固着」の正確な定義と有名な研究(ドゥンカー、アダムソン、マッカフリー)

- 現代社会でなぜ注目されているのか(仕事・教育・創造性との関係)

- そして今日から試せる「発想を柔らかくする実践法」

を、わかりやすい例とともに解説していきます。

小さな気づきが、あなたの“見えない思い込み”を解くきっかけになるかもしれません。

次の章で、一緒にこの不思議な心理の奥深さを探っていきましょう。

『機能的固着』とは?

✅ 正確な定義

**機能的固着(きのうてきこちゃく/functional fixedness, ファンクショナル・フィクスドネス)**とは、対象を“もっとも一般的な用途”に限定して捉えてしまい、ほかの使い道に目が向きにくくなる認知的傾向です。問題解決や創造的発想を妨げることがあります。

かんたんに言うと:

「**名前(用途ラベル)**に縛られ、性質が見えにくくなるクセ」

🧪 由来

出発点はゲシュタルト心理学の系譜にあるカール・ドゥンカー(Karl Duncker, 1903–1940)。彼は**『生産的思考の心理学』(独語版1935年、英訳1945年)で「ろうそく問題(Candle Problem)」を提示し、“箱=入れ物”の先入観が解決を妨げる**ことを示しました。

ゲシュタルト心理学の系譜とカール・ドゥンカーとは

🧩 ゲシュタルト心理学の系譜とは?

「ゲシュタルト(Gestalt)」とはドイツ語で「形」や「全体構造」という意味があります。

つまり、**ゲシュタルト心理学(Gestalt Psychology)**とは、

「人は物事を部分ではなく、“全体”として捉える傾向がある」という考えを中心にした心理学の流れのことです。

この考え方は、20世紀初頭のドイツで生まれました。

主な提唱者は以下の3人です:

- マックス・ヴェルトハイマー(Max Wertheimer)

- ヴォルフガング・ケーラー(Wolfgang Köhler)

- クルト・コフカ(Kurt Koffka)

彼らは、「人間の知覚や思考は、単なる要素の集まりではなく、“全体のまとまり(ゲシュタルト)”として理解される」と考えました。

たとえば、音楽を聴くとき、私たちは「1音1音」ではなく「メロディ全体」として感じ取りますよね。

それと同じように、問題解決や発想も、全体の関係をどう“見るか”が鍵になるとしたのです。

この流れの中で、後に登場したのが「カール・ドゥンカー」です。

彼は、ゲシュタルト心理学の思想を**“思考と問題解決”に応用**した人物でした。

👨🏫 カール・ドゥンカー(Karl Duncker, 1903–1940)

カール・ドゥンカーはドイツ生まれの心理学者で、

**「創造的思考」「洞察(インサイト)」「問題解決のプロセス」**を研究した第一人者の一人です。

彼はマックス・ヴェルトハイマーの弟子であり、

ゲシュタルト心理学の理論をもとに「人がどのように問題を“理解し、ひらめきを得るのか”」を実験的に探りました。

代表的な著作は

📘 『生産的思考の心理学(Productive Thinking, 1935 / 英訳 1945)』

この中で、有名な**「ろうそく問題(Candle Problem)」**を発表しました。

要するに、

**「ゲシュタルト心理学の系譜」**とは、

“人の心を全体的にとらえ、思考の構造や発想の瞬間を探る”心理学の流れです。

その中でカール・ドゥンカーは、

「人がなぜ思い込みにとらわれ、どうすればそこから抜け出せるのか」を

初めて科学的に示した研究者でした。

彼の残した実験と理論は、

現代の「創造性教育」や「アイデア発想法」にもつながっています。

🔎 代表的研究とポイント

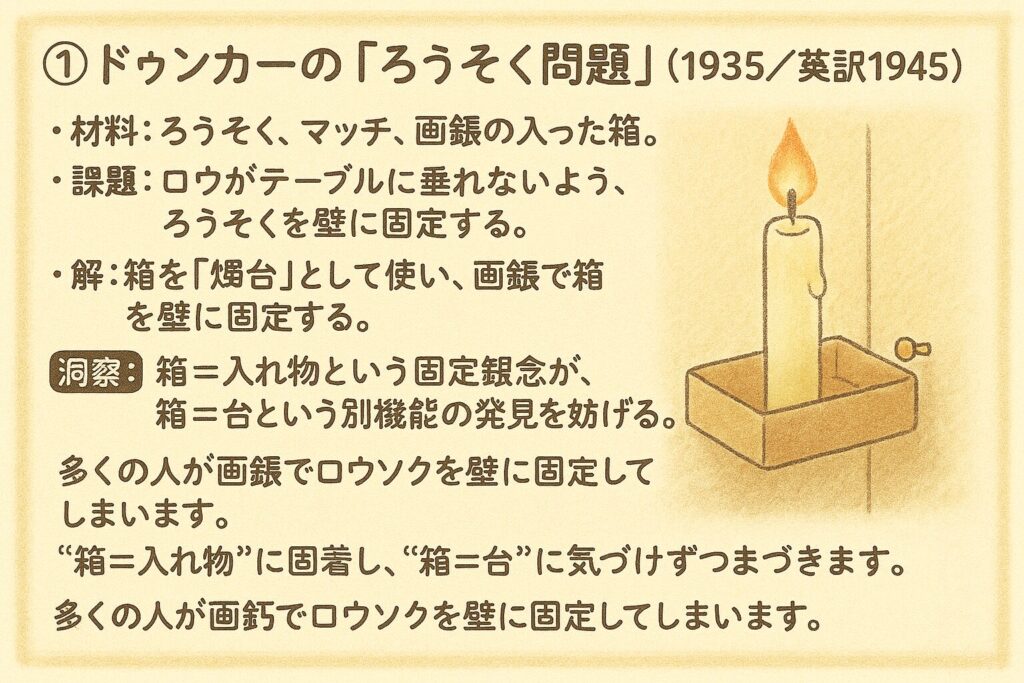

① ドゥンカーの「ろうそく問題」(1935/英訳1945)

- 材料:ろうそく、マッチ、画鋲の入った箱。

- 課題:ロウがテーブルに垂れないよう、ろうそくを壁に固定する。

- 解:箱を“燭台(しょくだい)”として使い、画鋲で箱を壁に固定する。

- 洞察:箱=入れ物という固定観念が、箱=台という別機能の発見を妨げる。

多くの人が画鋲でロウソクを壁に固定してしまいます。

“箱=入れ物”に固着し、“箱=台”**に気づけずつまずきます。

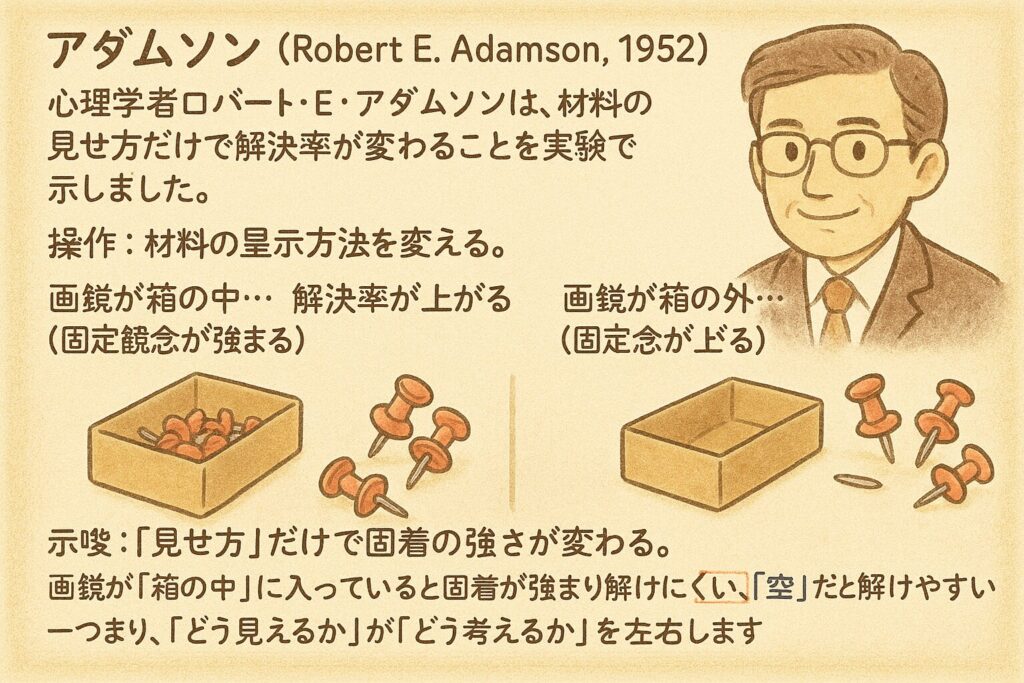

② アダムソン(Robert E. Adamson, 1952)

心理学者ロバート・E・アダムソンは、材料の見せ方だけで解決率が変わることを実験で示しました。

- 操作:材料の呈示方法を変える。

- 画鋲が箱“の中”…解決率が下がる(固定観念が強まる)。

- 画鋲が箱“の外”…解決率が上がる(固定観念が弱まる)。

- 示唆:“見せ方”だけで固着の強さが変わる。

画鋲が箱“の中”に入っていると固着が強まり解けにくい、箱が“空”だと解けやすい——つまり、“どう見えるか”が“どう考えるか”を左右します。

③ マイヤーの「二本のひも問題」(Norman R. F. Maier, 1931)

ノーマン・R・F・マイヤーは、天井から離れた位置に垂れた二本のひもを結ぶ課題を出しました。

- 課題:天井から離れた位置にぶら下がる二本のひもを同時に結ぶ。

- 鍵:手元のペンチ等を“重り”にしてひもを振り子にし、片方を揺らして結ぶ。

- 洞察:“道具の別機能”に気づけるかが成否を分ける。

ここまでのまとめ

- 定義:用途ラベルの呪縛。

- 起点:ドゥンカーの洞察課題。

- 要因:呈示の仕方で固着は強まる/弱まる。

- 一般性:課題が変わっても(二本のひも)本質は同じ。

章の実践的アップグレード

.1 ミニ演習:名前を外して“性質で見る”

- 机上の1アイテムを選び、名詞を使わずに説明:

例)「平らで硬い板、四隅が丸い、摩擦は中程度」=スマホ → “水平器”“台”“カード下敷き”など別機能が見えてくる。 - 60秒で**“できることを3つ”**書き出す → 最短の代用品リストに。

(GPTの考えに基づく練習)

.2 見せ方を変える(アダムソン応用)

片付け時も**“用途別の箱”ではなく“性質別の箱(重い・平ら・曲がる…)”**を試すと、代用発想が早くなる。

箱から中身を出して並べる/色・配置を変える → 先入観を弱める。

定義と古典研究で“固着”の正体が見えました。次は、なぜそれが今の私たちに重要なのか——仕事・学び・暮らしの観点から整理します。

なぜ注目されるのか?

📌 1) いまの仕事・学習に直結するから

発想転換=コストをかけずに“成果”を伸ばす最短ルート。

- 例:“性質で見る”(平ら/固い/滑りにくい…)ことで代用品が広がる → 時短・節約・創造性UP。

- 教育・研修・デザイン思考の場で、ろうそく問題は固定観念の可視化に広く使われています。

⚠️ 2) インセンティブの“副作用”があるから

報酬(インセンティブ)が洞察課題に与える影響は一筋縄ではありません。

- **グラックスバーグ(Sam Glucksberg, 1962)**は、材料が“箱の中”(固着が強い)条件では、高報酬群の方が遅くなる=焦りが“いつもの使い方”を強め、発想を狭めると報告。

- 逆に、画鋲が箱の外(固着が弱い)条件では、報酬が成績を改善または差が小さくなる傾向も示されています。“課題の性質×報酬”の相互作用が重要です。

要は、「急げ・勝て・稼げ」の圧が強いと、“目の前の常識”にしがみつきやすい。

柔らかい注意と探索の余白が、洞察には必要です。

🧰 3) “外す”トレーニングが確立してきたから

Generic-Parts Technique(ジェネリック・パーツ・テクニック, GPT)

- 手順:対象を部品に分解し、各部品について**「さらに分解できるか」「説明が用途を含んでいないか」**を問い直す。

- 効果:見落としていた“性質”に気づき、固定観念を外しやすくなる(実験的に改善が示唆)。

手順を問い直します。これにより**“名前の呪縛”から“性質”へ視点を戻す**ことができ、機能的固着を乗り越えやすくなると報告されています。

🧭 4) 世間での受け止め方・使われ方

- 教育・企業研修:ろうそく問題や二本のひも問題は、発想の転換やチームでの問題定義の導入に。

- 研究の現在地:子どもは機能的固着の影響を受けにくい場合があるなど、発達・文脈の要因も研究が進展。“誰に、どんな状況で”固着が起きやすいかが探索されています。

章の実践的アップグレード

.1 インセンティブ設計のコツ(グラックスバーグの示唆)

- 発想段階:競争・時短・金銭報酬を強くしすぎない(探索の余白を確保)。

- 実装段階:要件が明確な手順型タスクには、目標管理や報酬を活用。

発見フェーズと実行フェーズで、評価軸を切り替えるのがポイント。

.2 現場ミニ事例

- 教育:授業でろうそく問題を使い、**“材料の並べ方”**を意図的に変えて議論 → 固着の可視化。

- 製品開発:試作机に**性質ラベル(軽い/高剛性/親水性)**を貼ったボックスを置く → 素材選定の探索効率UP。

- 業務改善:会議の冒頭2分を**「名詞禁止の説明」**に充て、**問題の“性質”**から論点整理。

.3 注意と限界

個人差:年齢や経験で固着の出方が異なる場合がある。

安全:代用は設計外使用。破損・事故・衛生に注意(耐荷重・耐熱)。

限界:全ての課題が洞察型ではない。計算・規格・手順遵守が最適な場面も多い。

重要性が分かったら、**「どう外すか」**です。次章では、今日から使えるミニ演習・チェックリスト・安全面の注意まで、実践的に落とし込みます。

実生活への応用例

大原則:名詞ではなく「性質」で見る。

“これは○○”という用途ラベルではなく、平ら・硬い・曲がる・摩擦・耐熱などの性質に注目します。研究では、対象を部品に分けて性質で再記述する**Generic-Parts Technique(ジェネリック・パーツ・テクニック/GPT:ジー・ピー・ティー)**が、機能的固着(ファンクショナル・フィクスドネス)の打破に有効と示されています。

1)「代用品リスト」を即興でつくる(60秒)

- 定規がない → 下敷き・カードの縁(=平ら/硬い)

- コースターがない → 小皿(=耐水/平ら)

- PC台がほしい → 段ボール(=軽い/面で支える)

コツは名詞を封印し、「平ら・硬い・すべりにくい」と性質で置き換えること。これはGPTの中核と一致します。

かみ砕き:

「名前」ではなく「何ができるか」で見ると、代用の選択肢が一気に増えます。

2)“用途ラベル外し”の1分ドリル

1分だけ、机上の物を名詞を使わずに描写。

例:「硬い平らな板で四隅が丸い。摩擦は中くらい」=スマホ。

用途語を避け、性質で言い換えるのがポイント(GPTの要)。

3)環境リデザイン(見せ方を変える)

箱から中身を出して並べる/色や配置を変えるだけでも、別機能に気づきやすくなります。**アダムソン(1952)**は、**画鋲が箱“の中”**だと解決率が下がり、**箱“の外”**だと上がる=提示の仕方だけで固着が変わることを実証しました(ろうそく問題の再現)。

かみ砕き:

**見え方=考え方。**置き方ひとつで、ひらめきやすさが変わります。

4)90秒ワークフロー(毎日の習慣化)

1)名詞禁止30秒:目の前の1品を性質だけで描写。

2)代用探索30秒:その性質でできることを3つ書く。

3)安全チェック30秒:耐荷重・耐熱・衛生を確認(“代用”は設計外使用)。

行き詰まったらいったん離れる=インキュベーション。メタ分析は休止が解決率の向上に寄与し得るとまとめています。

5)メリットとデメリット

- メリット:時短・節約・創造性UP・非常時対応力。

- デメリット:安全・耐久の不確実性(設計外使用による破損・事故・衛生リスク)。

――応用のコツがつかめたところで、次章では“やりすぎ”や“思い違い”を避けるための注意点を整理します。

注意点や誤解されがちな点

1)「機能的固着=悪」ではない

既存の用途にすばやくマッチできることは、効率・安全の面でむしろ有用です。大切なのは、行き詰まりを感じたときに“外す”選択肢を持つこと。定義は「最も一般的な用途に限定して捉える傾向」であり、善悪の価値判断そのものではありません。

2)危険な考え方・よくある誤解

- 誤解A:「代用すれば何でも解決」

→ 設計外使用は破損・事故・衛生リスク。耐荷重/耐熱を必ず確認。 - 誤解B:「報酬が強いほど創造的になる」

→ 洞察課題では逆効果になり得ます。グラックスバーグ(1962)は、箱の中(固着が強い)条件で高報酬群が遅くなることを示しました。課題の性質×報酬の組み合わせがカギです。 - 誤解C:「発想は才能だけ」

→ GPT訓練で改善が報告されています(**“性質で再記述”**する技法)。

かみ砕き:

“速さで押す”場面と**“余白で探す”場面を切り替える**。

そして性質で見る練習は“筋トレ”のように伸ばせます。

3)誤解が生まれる原因

- 見せ方(呈示:ていじ)が先入観を強める(箱“の中”だと入れ物に見えやすい)。

- 時間圧・評価圧で探索が狭まる(報酬と洞察の相互作用)。

- 用途ラベルが性質の気づきを覆い隠す(GPTはこの“言葉のクセ”を外す)。

4)誤解を生まないための実践ルール

- ルール1:安全優先(耐荷重・耐熱・衛生/子ども・高齢者・ペット周りは代用を控える)。

- ルール2:発見と実行を分ける

発想段階は余白・試行、実行段階は締切・基準へ切替(洞察課題の性質に合致)。 - ルール3:見せ方を変える(箱から出す・並べ替える・ラベルを外す)。

- ルール4:インキュベーション(少し離れて戻る。メタ分析で効果が示唆)。

――ここまでで“使い方”と“落とし穴”が整理できました。次章(おまけコラム)では、名作課題の裏側や、発想を助ける面白い知見を軽やかにのぞいていきましょう。

完全版FAQ

Q1. 機能的固着(きのうてきこちゃく)とは何ですか?

A. 物を“いつもの用途”でしか見られなくなる思考のクセです。別の使い道に気づきにくくなり、問題解決が遠回りになります(APA辞典の定義に基づく)。

Q2. 「ろうそく問題」の正解は? なぜ難しいの?

A. 画鋲入りの箱を台として使い、箱を壁に固定してろうそくを載せます。箱=入れ物という思い込みが、箱=台を見えなくするため難しく感じます。

Q3. アダムソン(1952)の発見は要するに?

A. 見せ方だけで解決率が変わること。画鋲が箱の中だと解きにくく、箱の外だと解きやすくなりました(呈示効果)。

Q4. 機能的固着は悪いもの?

A. いいえ。効率や安全に役立つ側面もあります。行き詰まりのサインが出たら外す——使い分けがコツです。

Q5. 今日から外すには何をすればいい?(最短の一手)

A. 名詞禁止で性質に言い換える練習を1分。例:「平らで硬い板、摩擦中」=スマホ。→代用3つを書き出す→安全チェック。

Q6. インセンティブ(報酬)は創造性を高めますか?

A. 条件次第。固着が強い課題では、高報酬がむしろ遅くなる傾向が報告されています(Glucksberg, 1962)。発想段階は“余白”、実行段階は“締切”が有効です。

Q7. 子どもは機能的固着が少ないって本当?

A. 年齢や経験で出方が変わるとする研究があります。経験が増えるほど用途ラベルが強まりやすい一方、訓練で柔軟性は高められます。

Q8. Generic-Parts Technique(GPT)って何?

A. **対象を部品に分け、用途語を避けて“性質で再記述”**する手順です。名前の呪縛を外し、見落としていた機能に気づきやすくなります(McCaffrey, 2012)。

Q9. 代用品の安全が心配。何に注意すべき?

A. 耐荷重・耐熱・衛生を必ず確認。子ども・高齢者・ペット周りは設計外使用を避けるのが原則です。

Q10. 関連する“思考のクセ”は?

A. 確証バイアス(都合のよい情報だけを見る)、固定観念、機能バイアスなど。併せて理解すると、発想のボトルネックが可視化されます。

Q11. 仕事での具体的使い道は?

A. 会議冒頭2分の名詞禁止説明、試作机の**“性質ラベル箱”**、インキュベーションを前提にしたスケジュールなどが即効性あり。

Q12. もっと学ぶには?

A. 本文「更に学びたい人へ」を参照。入門→中級→体系の順で読むと理解が飛躍します。

おまけコラム

『ろうそく問題』の裏側と“ひらめき”の瞬間

ろうそく、箱、画鋲、マッチ。

この4つのシンプルな材料で行われた実験が、なぜ世界中の心理学教科書に載るほど有名になったのか。

——その理由は、「人がどう“考える”のか」を美しく映し出すからです。

🧠 ドゥンカーの観察メモ

心理学者カール・ドゥンカー(Karl Duncker, 1903–1940)は、被験者の行動をただ正誤で分けるのではなく、**「考え方の過程」**に注目しました。

多くの人は最初に「画鋲でろうそくを直接止める」ことを試みます。

それが失敗してはじめて、「箱を使えるかも」と発想が転換します。

この瞬間、脳内では認知の再構成(リストラクチャリング)が起きているとされます。

これはゲシュタルト心理学(Gestalt Psychology)の考え方で、

「部分ではなく全体の見方が変わると、解決が見えてくる」という理論です。

つまり、発想とは“新しい情報”ではなく、見え方の再構成。

「何を見るか」ではなく「どう見るか」がすべてなのです。

💡 “ひらめき”はどこから来るのか?

神経科学の研究では、問題を一度離れたあと(=インキュベーション:寝かせ期間)に“ひらめき”が起きやすいと報告されています。

これは右脳側頭葉のガンマ波が急上昇する瞬間とも対応しており、

「ふとした瞬間に思いつく」感覚の正体に近い現象です。

日常でも、

- シャワー中にアイデアが浮かぶ

- 散歩中に急に答えが見える

こうした体験はすべて「意識がいったん外れた時に構造が再編される」ことによる自然な働きです。

🔍 小さな視点転換が生む“発見”

- 箱を“入れ物”から“台”に見る

- 枝を“ゴミ”から“道具”に見る

- 制約を“壁”ではなく“素材”とみなす

発想は、何も魔法ではありません。

見方を少しズラすことで、

「現実の中にもうある答え」を見つけられる——

それがろうそく問題の静かなメッセージなのです。

💬ここまでで、“ひらめき”の裏側と心理の仕組みを見てきました。

次の章では、この学びを生活・仕事・学習にどう活かすか、そしてどんな心構えが大切かを、まとめと考察で整理していきましょう。

まとめ・考察

固定観念を外す“思考の柔軟性”とは?

✅ ここまでのまとめ

- **機能的固着(ファンクショナル・フィクスドネス)**とは

→「いつもの使い方」以外が見えなくなる思考のクセ。 - 原因と影響

→ “用途ラベル”にとらわれる/“見せ方”で固着の強さが変わる。 - 克服の鍵

→ “性質で見る”・“見せ方を変える”・“時間を置く”・“GPT訓練”。 - 注意点

→ 固着は悪ではない。目的や場面に合わせて“使い分ける”。

💡 「見え方」を変えることが、人生を変える

固定観念は、時に安全で便利な“道しるべ”になります。

でも、それに頼りすぎると、目の前の可能性が見えなくなる。

仕事の改善も、勉強法の工夫も、

新しいアイデアも、最初の一歩は「見方の転換」です。

ろうそく問題のように、

“見慣れたもの”の中に“新しい役割”を見つけること。

それが創造性の最もシンプルな形です。

🧭 今日からできる3つのアクション

- 名詞でなく性質で考える(“何ができるか”で見る)

- 焦ったら一度離れる(インキュベーション=寝かせの時間)

- 周囲の“見せ方”を変える(整理・配置の工夫で発想を誘発)

小さな実験を繰り返すうちに、

あなたの中の“思考の柔軟性”は確実に育っていきます。

🌱 小まとめ

「これはこう使うもの」と思った瞬間、発想は止まります。

けれどその一歩手前で、

「もしかして別の使い道があるかも」と思えたなら、

もうそれだけで思考の自由が広がっています。

この柔らかい思考は、

時短にも節約にも、そして創造にもつながります。

更に学びたい人へ

以下は、「機能的固着」や発想・思考法をさらに深めたい人におすすめの本です。

『アイデアのつくり方』

- 著者:ジェームス W. ヤング

- 解説:竹内 均

- 翻訳:今井 茂雄

特徴・内容の要点

この本は、アイデアはゼロから生まれるのではなく、既存の要素を組み合わせ直すことで生まれるという理論を、シンプルかつ実践的に語っています。

「資料集め → 消化 → 発酵 → 結合 → 実行」の五段階モデルが提示されており、発想プロセスをステップとして追える構造になっています。

おすすめ理由

- 初心者にも読みやすい文章。

- 今回扱った「用途ラベルに縛られず性質で見る」発想法と親和性が高い。

- 日常レベルの思考練習にも使いやすく、すぐに実践できるヒントが多く含まれています。

『思考の整理学』(ワイド新版)

- 著者:外山 滋比古

特徴・内容の要点

この本は、「思考」そのもののさばき方、整理の仕方に焦点をあてています。

特に、「寝かせる時間(インキュベーション)」の重要性や、思考の余白を残す工夫が語られています。

また、論点を広げる・削ぐといった思考の切り口の変え方も多数収録されています。

おすすめ理由

- 発想を深めるとき、「離す」時間がいかに重要かを実感的に教えてくれる。

- 固着を起こしている状態から抜け出すヒントを、思考の整理という観点から補完してくれる。

- 中高生〜大人まで、幅広い読者に対応できる名著。

『誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ― 認知科学者のデザイン原論』

- 著者:D. A. ノーマン(ドナルド・A・ノーマン)

- 翻訳:岡本 明、安村 通晃、伊賀 聡一郎、野島 久雄

特徴・内容の要点

この本は、認知科学とデザインが交わる視点から、「人はどう知覚し、使いやすさを感じるか」を論じています。

「アフォーダンス(Affordance:機能的手がかり)」という概念をはじめ、「見た目」と「使われ方」のズレを埋める設計の理論が詳述されています。

物や道具をどう“見せるか・見られるか”という視点が、まさに見せ方が思考を変えるという本記事テーマと直結します。

おすすめ理由

- 中級者・創造的仕事をする人に特に役立つ。

- 固着の「見える枠」を意識的に操作するデザイン思考の理屈を補強できる。

- 発想の場面だけでなく、製品設計・ユーザー体験(UX)・日用品の見直しにも応用可能。

以上が3冊の紹介です。

それぞれ異なる角度から、発想・思考の枠を緩めるための視点や技法を教えてくれます。

関心のある一冊から手に取って、あなたの“思考の柔軟性”をさらに育ててみてください。

疑問が解決した物語

キャンプの翌朝。

火をおこして湯気が立つ鍋を見つめながら、友達がぽつりと口を開きました。

「昨日ね、木の枝で食べてみたら、意外とちゃんと使えたよ。

最初は“お箸じゃないし”って思ってたけど、

“細くて長い、軽い棒”って考えたら、ただの“素材”だったんだね。」

その顔はどこか晴れやかで、

昨日の“困った”が少し誇らしげな“発見”に変わっていました。

「思い込みって、気づかないうちに“できない”って決めてたんだね。

枝も、工夫も、意外と身近にあったのに。」

彼は笑いながら、拾った枝を少し削って、

「これ、今日のコーヒーを混ぜるスティックにも使えるかも」と言いました。

私もつられて笑いました。

——そうか、見え方を変えるだけで、世界は急に広くなるんだ。

その瞬間、昨日までの“問題”は、

ただの“試されごと”に変わっていました。

🪶 行動と教訓

友達は、「これはこう使うもの」という枠を一度手放し、

“性質で見る”ことを実践しました。

その小さな視点の転換が、

「不便」から「発見」へと日常を変えたのです。

発想は特別な才能ではなく、

**「思い込みに気づき、少し離れて見直すこと」**から始まります。

💭 読者への問いかけ

あなたの身の回りにも、

「これはこうするもの」と無意識に決めてしまっていること、ありませんか?

その“名前”をいったん外して、

“形・性質・動き”で見つめてみてください。

もしかしたら、すぐそばに——

新しい使い道と、まだ見ぬアイデアが

静かに眠っているかもしれません。

💬 物語の中の気づきは、きっと誰にでも起こり得る小さな奇跡です。

文章の締めとして

“見えない思い込み”は、誰の中にも静かに潜んでいます。

そしてそれは、悪いものではありません。

同じ道を早く歩くために、

脳が無意識に作った「近道」でもあるからです。

けれど、時にはその近道が、

新しい景色への道を塞いでしまうこともある。

だからこそ――

ふと立ち止まり、「これって本当にそうだろうか?」と

自分に問いかける時間を、少しだけ持ってみてください。

日常の中で、“名前を外して性質で見る”。

それだけで、世界の輪郭が少し変わって見えます。

それが、発想を広げ、問題を解く力の第一歩です。

私たちの思考は、日々アップデートできます。

昨日までの「当たり前」を見直すたび、

新しいアイデア、新しい視点が、

静かに生まれていくのです。

注意補足

💬 このブログで紹介した内容は、

筆者が個人で調べられる範囲の研究・文献・事例に基づいて構成しています。

他の解釈や研究も存在し、

今後の発見によって見え方が変わる可能性もあります。

けれど、それこそが学びの面白さ。

「固定観念をほどく」というテーマは、

これからも進化し続ける、人間らしい探求なのです。

もし今日の記事で、

「見え方を変えるって面白いかも」と感じたなら——

どうかそこで終わらせず、もう一歩、深く探ってみてください。

“機能的固着”という言葉は、

単なる心理学用語ではなく、

**「自分の中の固定観念をほどく鍵」**でもあります。

その鍵を手にした今、

少し専門的な文献や研究をのぞいてみると、

きっと新しい発見が待っています。

たとえば、研究者たちがどんな方法で「発想の転換」を生み出しているのか。

なぜ、人は思い込みに縛られやすいのか。

どんな環境が、創造性を解き放つのか。

知れば知るほど、

あなたの思考の世界はしなやかに広がっていきます。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

「これはこういうもの」ではなく、

「ほかにどんな見方があるだろう?」と問いかけ続けること。

その姿勢こそが、

固定観念を超えて、自分らしい発想を育てる

いちばん確かな学び方です。

どうぞこの先も、

あなた自身の“思考の旅”を、ゆっくり深めていってください。

💭 最後のひとこと

あなた自身の「思考を自由にする旅」の小さなきっかけになりますように。

コメント