選べば選ぶほど、選べない——これってなぜ?『決定麻痺(けっていまひ)』とは?

“多い=良い”のはずが、多すぎると手が止まるのはどうして?(選択過多の法則?)

コンビニで「新作スイーツ」を選ぼうとしたのに、

種類が多すぎて迷ってしまい、結局いつものシュークリームを買ってしまう。

「選べるってうれしいはずなのに、なぜか決められない…」

このようなことはありませんか?

ネットショップで同じ商品が色・容量・型番の沼になり、カートに何も入れず閉じる。

サブスクのドラマを延々スクロールして、観る前に時間切れ。

コンビニの新作スイーツ棚で足が止まり、結局いつものプリンに戻る。

この記事を読むメリット

迷いを減らす即効テク(候補の絞り方・時間の切り方)が分かります。

「なぜ迷うのか」を科学的な理由から理解でき、後悔やモヤモヤが軽くなります。

学校・仕事・買い物・人間関係など、日常の意思決定が楽になります。

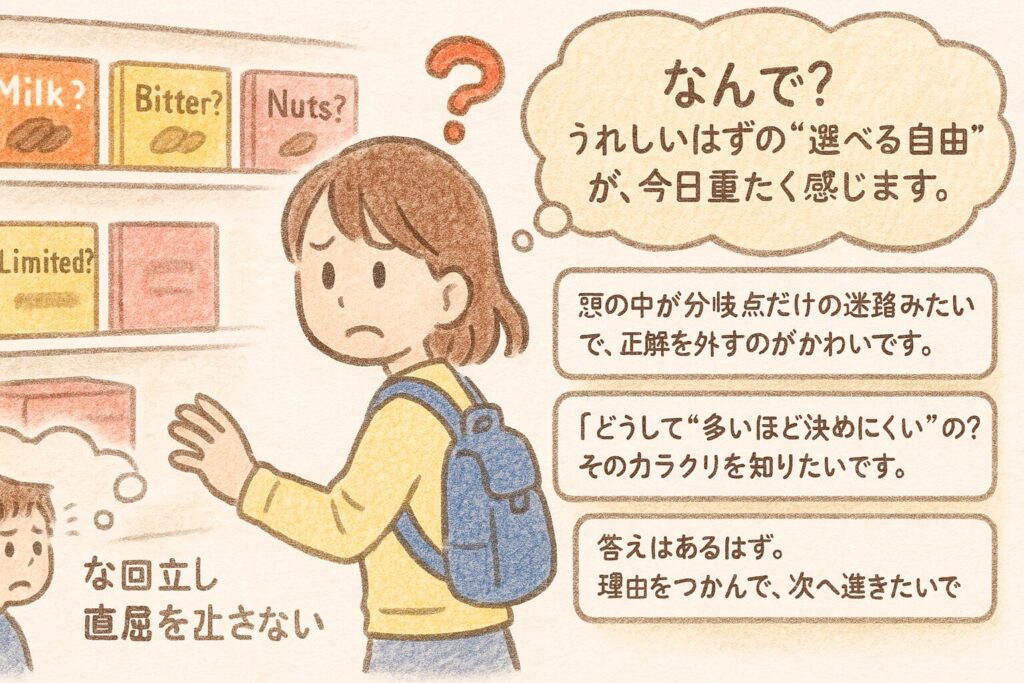

疑問が浮かんだ場面

チョコ迷子の短い物語

放課後、がんばった自分にチョコのごほうびを買おうとお店へ。

棚いっぱいのチョコは、味も産地もカカオ%もパッケージも魅力だらけ。

「ミルク?ビター?ナッツ?期間限定?」と比べているうちに、頭の中が渋滞しました。

気づけば手ぶらのまま、棚から一歩あとずさり——そして出口へ。

心の声ブロック

なんで? うれしいはずの“選べる自由”が、今日は重たく感じます。

頭の中が分岐点だらけの迷路みたいで、正解を外すのがこわいです。

「どうして“多いほど決めにくい”の?」そのカラクリを知りたいです。

答えはあるはず。理由をつかんで、次へ進みたいです。

すぐに分かる結論

お答えします

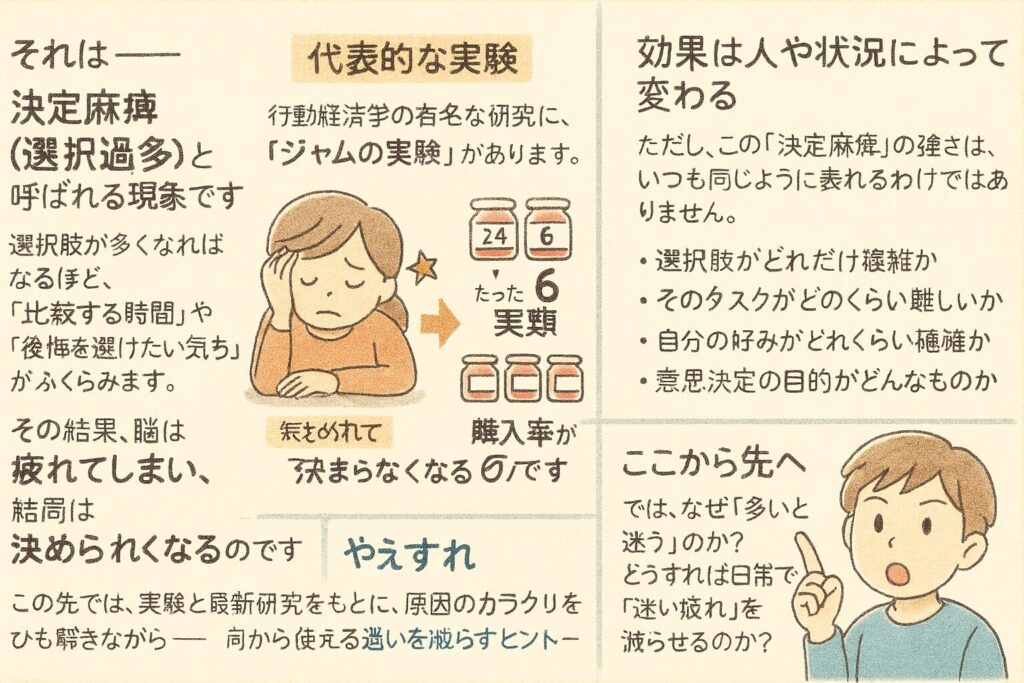

それは――

『決定麻痺(選択過多)』と呼ばれる現象です。

選択肢が多くなればなるほど、

「比較する時間」や「後悔を避けたい気持ち」がふくらみます。

その結果、脳は疲れてしまい、

結局は 決められなくなる のです。

代表的な実験

行動経済学の有名な研究に、

“ジャムの実験” があります。

24種類のジャムを並べた売り場よりも、

たった6種類だけを置いた売り場のほうが――

👉 購入率が高かった のです。

効果は人や状況によって変わる

ただし、この「決定麻痺」の強さは、

いつも同じように表れるわけではありません。

研究レビューでは、次のような条件が影響することが分かっています。

選択肢がどれだけ複雑か

そのタスクがどのくらい難しいか

自分の好みがどれくらい明確か

意思決定の目的がどんなものか

ここから先へ

では、なぜ「多いと迷う」のか?

どうすれば日常で「迷い疲れ」を減らせるのか?

この先では、実験と最新研究をもとに、

原因のカラクリをひも解きながら――

今日から使える 迷いを減らすヒント まで、

いっしょに学んでいきましょう。

『決定麻痺』とは?

定義と要点

決定麻痺(けっていまひ / decision paralysis/ディシジョン・パラリシス)

…選択肢が多すぎて決められなくなる現象です。

心理学・行動科学では 選択過多(せんたくかた / choice overload/チョイス・オーバーロード)、

ビジネス文脈では パラドックス・オブ・チョイス(The Paradox of Choice/ザ・パラドックス・オブ・チョイス) とも呼ばれます。

要点

・「多い=良い」とは限らない

・比較・後悔の予感・考えるコストがふくらみ、行動が止まる

・ただし人や状況で強さは変わる

用語の補足(小さくサクッと)

選択過多(choice overload)

選択肢が多すぎることで意思決定が難しくなり、満足度も下がりやすい傾向。

満足化(satisficing / サティスファイシング)

「十分に良い」ラインで早めに決める戦略(ハーバート・サイモンの限定合理性の考え方)。

最大化(maximizing / マキシマイジング)

最善を探し尽くす志向。比較が増え、後悔や不満が生まれやすい。

由来や言葉の広がり(ざっくり史)

1970年代、アルビン・トフラーが『Future Shock』で過剰選択(overchoice)を紹介。

その後、アイエンガー&レッパー(2000)のジャム実験で、

「多すぎる選択肢は購買を弱める」可能性が実地で示され、広く知られるようになりました。

なぜ注目されるのか?

代表研究:ジャム実験

実験の背景と目的

この研究は、コロンビア大学のシーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)教授と、スタンフォード大学のマーク・レッパー(Mark Lepper)教授によって行われました(2000年発表)。 目的は、「選択肢が多いことは、必ずしも人の行動を促すのか?」を検証することでした。

当時は「多ければ多いほど、消費者は喜び、購買も伸びる」というマーケティングの常識が広く信じられていました。研究者たちは、この常識に疑問を投げかけたのです。

実験の方法

場所は、アメリカ・カリフォルニア州の高級スーパー。

スーパーの中で 「ジャムの試食販売」 を行いました。

条件A(豊富条件)

24種類のジャムを並べ、自由に試食してもらう。

条件B(限定条件)

6種類のジャムを並べ、自由に試食してもらう。

両方の条件を時間帯で切り替え、できるだけ同じ環境で比較できるよう工夫しました。

実験の結果

足を止めた人の割合

→ 24種類のジャムを並べたときの方が、立ち止まって試食する人は多かった。

実際に購入した人の割合

→ しかし、購入率は大きな違いが出ました。

24種類のとき:約3%しか買わなかった

6種類のとき:約30%が買った

つまり、選択肢が多すぎると購買意欲が下がるという逆説的な結果となったのです。

意図と示唆

この実験が示したのは:

「選択肢の多さ」=「購買のしやすさ」ではない

多すぎる選択は、人を魅了するが、行動を止めてしまう

「候補を適度に絞ること」が、実際の行動を促す

この考え方は、のちに「パラドックス・オブ・チョイス(The Paradox of Choice)」として社会やビジネスで広く知られるようになりました。

今回の実験の

結果:

・足を止めた人は24種の方が多い(目は惹かれる)

・しかし購入率は 24種 ≒3%、6種 ≒30% で少ない方が高い

示唆:

「注目」を集めても「決断」につながらないことがある。

候補を絞る設計が、実際の行動(購入・申込・視聴)を後押しする。

研究の“その後”(いつも起きるわけじゃない)

効果の強さは条件次第。たとえば…

選択肢の複雑さ(違いが分かりづらいほど迷う)

タスクの難易度(決めるのが難しいほど迷う)

自分の好みの不確実さ(よく分からないほど迷う)

意思決定の目的(失敗したくない場面ほど迷う)

結論:“小さめでも質のよい候補”が効果的な場面が多い。

脳の中では何が起きている?(かんたん神経メモ)

線条体(せんじょうたい / striatum/ストライアタム):価値づけに関与

前帯状皮質(ぜんたいじょうひしつ / ACC/( anterior cingulate cortex, アンテリア・シンギュレイト・コーテックス)):コストとベネフィットの天秤役

研究では、“程よい数”のとき活動がいちばん高く、

少なすぎ・多すぎでは下がる(逆U字)反応が示されています。

→ 脳は“ちょうどよさ”を好む。

社会・ビジネスでの受け止め

UX/ECでは、少数精鋭の品揃え・段階表示・おすすめ枠など、

「決めやすさ」を設計するのが定番。

→ UXは「ユーザーエクスペリエンス(User Experience)」の略。

ECは「エレクトロニック・コマース(Electronic Commerce=電子商取引)」の略。

→ 「ユーザー体験/ネット通販」の意味合いでよく使われます。

実店舗やメーカーでも、SKU(品番)を絞る動きが増加。

ねらいは「選びやすさ」と「運用の安定」の両立。

SKU(エス・ケー・ユー / Stock Keeping Unit)

→ 在庫管理単位。商品を種類ごとに区別するコード。

例:同じ飲料でも「500mlペット」「350ml缶」は別SKU。

実生活への応用例

“すぐ効く”コツ

A. 先に「数」を決める

3〜5個だけ比較と宣言 → 上位2つで最終比較 → 1つに決める。

迷うときは最優先1条件(例:価格、軽さ、時短)を先に決めて消去法。

B. 時間で“枠”を切る

5分タイマー → 鳴ったらその時点の最良(=満足化)で決定。

長引くほど後悔の予感が育つので、止めどきの合図をつくる。

C. 目的を一行にする

例:「今日はコスパ重視」/「今日は記念で贅沢」。

目的がはっきりすると、比較の基準が定まり、迷いが減る。

D. デフォルト・推薦を賢く使う

人気順・ベストセラー・編集部推しは、情報の要約。

時間を節約できるが、広告表示には注意。

E. 決めたら見直さない

最大化傾向が強い人は、決定後の検索で満足度を下げがち。

「見直さない」宣言で後悔予期を断つ。

こんな“最もありがちな場面”から始めよう

コンビニの新作スイーツ、どれもおいしそう…

まず目的を一行:「今日は“小腹満たし”」

3つに絞る(価格・量・好みでサッと)

5分タイマーが鳴ったら今の最良で確定

見直さない(検索は終了!)

——たったこれだけで、迷い疲れが激減。満足度も落ちにくくなります。

注意点・誤解しがちな点

「少ないほど良い」わけではない

「選択肢は少ないほど良い」

そう思いがちですが、これはいつも正しいとは限りません。

✔ 趣味やこだわりの強い分野では、

多めの選択肢があった方が満足度が高いこともあります。

研究レビューでも、効果は条件しだいだと報告されています。

選択肢が複雑かどうか

タスクが難しいかどうか

自分の好みがはっきりしているか

意思決定の目的が何か

👉 大切なのは「少なさ」そのものではなく、“自分にとって選びやすい状態”かどうかです。

実は、この研究は “ナッジ理論(nudge theory)” や “行動デザイン(behavioral design)” にもつながっています。

制度の仕組みづくりやビジネスのサービス設計でも応用されており、私たちの日常の選択にまで影響を与えているのです。

🟢 ナッジ理論(nudge theory / ナッジ・セオリー)

意味:「そっと背中を押す」という行動科学の考え方。

提唱者:リチャード・セイラー(行動経済学者、2017年ノーベル経済学賞)とキャス・サンスティーン。

具体例:

学校の食堂で、野菜を目立つ位置に置くと、生徒が自然にサラダを選ぶ。

選挙で投票率を上げるために「すでに多くの人が投票しています」と知らせる。

👉 強制ではなく、“選びやすい環境”を作る工夫です。

🟢 行動デザイン(behavioral design / ビヘイビアラル・デザイン)

意味:心理学や行動経済学の知見を使って、人の行動が“自然と望ましい方向”に動くように仕組みを設計すること。

例:

スマホアプリで「連続ログイン○日目」と表示して習慣化を促す。

家計アプリで、支出が一目で見えるようにデザインし節約を助ける。

👉 人の心理を理解し、よりよい行動を選びやすくする設計です。

✅ ポイントとしては、

ナッジ理論=行動を促す「考え方」

行動デザイン=それを応用した「仕組みづくり」

となります。

「7±2の法則=最適な数」ではない

7±2の法則(ジョージ・ミラー, 1956)

(ザ・マジカル・ナンバー・セブン・プラス・オア・マイナス・トゥー)

これは 人のワーキングメモリ(作業記憶)の目安を示したものです。

つまり「人は同時に7前後の情報を覚えられる」という話で、

「選択肢は7つが最適」という意味ではありません。

その後の研究では「実際には4±1程度」とする見解(ネルソン・コーワン, 2001)もあります。

👉 選ぶ候補数は 課題の難しさや比較のしやすさで変えるべきです。

似ている商品が多いなら 3〜5件に絞ってから、上位2件で最終比較。

この流れが一番シンプルです。

「決定疲れ」と「決定麻痺」は別物

決定麻痺(decision paralysis / ディシジョン・パラリシス)

→ 選択肢が多すぎて「決められなくなる」現象。

決定疲れ(decision fatigue / ディシジョン・ファティーグ)

→ 選択や判断を繰り返すことで「心のエネルギーが消耗する」現象。

名前は似ていますが、全く別のものです。

さらに「決定疲れ」は、効果の大きさや再現性をめぐって議論が続いています。

👉 両者を混同しないために:

「候補が多すぎて動けない」→ 決定麻痺

「判断を繰り返して疲れる」→ 決定疲れ

それぞれの対策も違います。

決定麻痺 → 候補を絞る、目的を一行にする

決定疲れ → タイマーを使う、午前に決める、デフォルトを設定する

脳は「ちょうどよさ」を好む

脳の研究でも、選択肢の数には“適度な帯”があることが示されています。

fMRI研究では、

線条体(striatum / ストライアタム)

前帯状皮質(ACC / アンテリア・シンギュレイト・コーテックス)

この2つの領域が、「ちょうどよい数」のとき最も活性化しました。

👉 選択肢が少なすぎても多すぎても反応は落ちる。

つまり脳は「逆U字カーブ」で動いているのです。

誤解を防ぐためのチートシート

「選択肢は少ないほど良い」

→ 「分かる差だけ残す。必要なら広げる」

「7つあれば覚えられる」

→ 「課題の難しさで変わる。3〜5→2件比較が現実的」

「決定疲れ=決定麻痺」

→ 「別物。候補が多いのか、判断回数が多いのか見極める」

実生活での工夫

商品ページは「おすすめ3件+さらに見る」で見やすく

絞り込み条件は「価格・レビュー・人気」などシンプルに

SKU(エス・ケー・ユー:在庫管理単位)は「売れ筋・差が出る特徴」で整理

👉 こうした小さな工夫が、「選びやすさ」を生み、迷い疲れを防いでくれます。

ひとことまとめ

決定麻痺は「少なすぎ/多すぎ」両方で起こる

最適な数は 状況と目的によって変わる

「候補を絞る」「目的を一行に」「タイマーを使う」が実務的な対策

💡 この先では「おまけコラム」として、

ちょっと違う視点から 決定麻痺を乗り越えるヒントをお届けします。

おまけコラム

最適な「候補数」はいくつ?

「5〜7がいい」

「いや、3〜5がちょうどいい」

——こんな声を聞いたことはありませんか?

実は、万人に当てはまる正解の数は決まっていません。

数字はあくまで“目安”として語られているにすぎないのです。

なぜ「3〜5」や「5〜7」と言われるのか?

もともとの背景には、記憶の研究があります。

7±2の法則(ジョージ・ミラー, 1956)

人は同時に7前後の情報を覚えられる、とする古典的な説。

4±1説(ネルソン・コーワン, 2001)

実際には4つ前後しか保持できない、とする新しい見解。

この知見が、UXや商品設計の場で「候補は多すぎない方がいい」という経験則に応用されてきました。

脳が教えてくれる「ちょうどいい帯」

脳の研究では、選択肢が少なすぎても多すぎてもよくないことが分かっています。

線条体(striatum / ストライアタム)

→ 報酬や価値を感じる場所。

前帯状皮質(ACC / アンテリア・シンギュレイト・コーテックス)

→ コストと利益の天秤をとる場所。

この2つの部位は、“程よい数”のとき最も活性化します。

つまり脳は「逆U字カーブ」のように、真ん中あたりを好むのです。

あなたの“ちょうどいい帯”を見つける3ステップ

目的を一行にする

例:「今日はコスパ優先」

候補をあらかじめ絞る

似たものは代表1つにして、3〜5件だけ残す。

時間枠を決める

「5分で決める」とタイマーをかけ、今の情報で最良を選ぶ。

👉 こうすると、選ぶのがずっと楽になります。

まとめ・考察

要点まとめ

選択肢が多すぎると、比較や後悔の想像で疲れてしまい、行動できなくなる。

効果の強さは条件によって変わる。

日常では「候補の上限」「時間枠」「目的の一行化」が有効。

考察

「よい生活」は「よい選択肢の設計」から生まれます。

個人も企業も、“ちょうどよさ”をどうデザインするかという倫理が問われています。

未来の自分に「発注書」を書いてから選ぶのはどうでしょう。

「今日は時短優先で“そこそこ良い”に決めます」と一行メモ。

これだけで後悔の予期が減り、スッと決断できるようになります。

あなたへの問いかけ

このような体験、ありませんか?

「選択過多を意識して買い物をしたら、迷う時間が半分になり、満足度が上がった」

あなたなら、この現象をどこに活かしますか?

勉強? 仕事? 人間関係?

更に学びたい人へ

初学者におすすめ

ビジネス教養 行動経済学(サクッとわかるビジネス教養)

監修:阿部 誠(あべ まこと)

肩書き:東京大学大学院 経済学研究科・経済学部 教授

ノーベル賞受賞者との共著もあり、マーケティングと行動経済学を融合した研究の第一人者

出版社:新星出版社

特徴・おすすめ理由:

イラスト図解で行動経済学の基本概念をやさしく解説。

ビジネスや日常にすぐ活かせるヒントが豊富で、短時間で読み切れる(約167〜168ページ)。初心者の“最初の一冊”にぴったりです。

中級者向け

行動経済学が最強の学問である

著者:相良 奈美香(さがら なみか)

行動経済学博士(オレゴン大学)、同分野で数少ない日本人博士。コンサルティング会社設立・行動科学センター創設など、実務でも活躍。

出版社:SBクリエイティブ

特徴・おすすめ理由:

「ナッジ理論」「システム1 vs システム2」「プロスペクト理論」など、主要理論を体系化して解説。

単なる入門を超え、理論的な理解と実務への応用も見据えた内容で、初学者を脱したい中級者に理想的。

全体におすすめ

世界は行動経済学でできている

著者:橋本 之克(はしもと ゆきかつ)

行動経済学コンサルタント、マーケティング&ブランディングのスペシャリスト。800件以上の実務経験あり。

出版社:アスコム

特徴・おすすめ理由:

日常・仕事・人間関係など、具体的な場面で“使える行動経済学”を、わかりやすく実践的に示してくれます。理論と応用をバランスよく学びたい全レベルにおすすめ。

行動を変えたい人に(応用編)

考えすぎない練習(ディスカヴァー携書)

著者:ジョセフ・グエン

翻訳:矢島 麻里子

出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

特徴・おすすめ理由:

全米70万部突破・33か国語翻訳の自己啓発ベストセラー。

“考えすぎを手放す”具体的思考・感情のワークを通じて、心の負担を軽くする実践型ガイド。後悔や迷いの多い方に最適です。

✅ 疑問が解決した物語

放課後のチョコ売り場で迷子になっていた私。

けれど記事を読んで、「ああ、これが“決定麻痺”なんだ」と気づきました。

選択肢が多すぎるから、私の頭は混乱して、結局一つも選べなかったんだ。

それを知った瞬間、胸のつかえがすっと取れたような気がしました。

「なるほど、次は“3つだけに絞って”比べればいいんだ」

そう考えたら、さっきまで重たかった自由が、少し軽やかに感じられました。

次にお店へ行くときは、

「今日はミルク系だけ」「限定品だけ」とルールを決めてみよう。

そうすれば、迷いすぎずに楽しめるはず。

――もう私は、ただの“チョコ迷子”じゃありません。

知ったことで、選び方を工夫できる“ちょっと賢いチョコ選びの私”になれたのです。

✨ 締めの言葉

私たちは日々、無数の「選択」に囲まれて生きています。

その自由さは時に喜びをくれる一方で、迷いや不安を生み、行動を止めてしまうこともあります。

『決定麻痺』を知ることは、ただ学問的な知識ではなく、

「どうすれば自分らしく決められるか」を見つけるためのヒントです。

今日から試せる小さな工夫を一つ加えるだけで、

迷いが減り、選ぶことがもっと軽やかに感じられるはずです。

💡 注意補足

本記事は著者が個人で調べられる範囲でまとめた内容であり、

研究の進展や新たな発見によって今後変わる可能性があります。

「これが唯一の正解」ではなく、あなた自身が興味を広げていくきっかけとして、

どうぞ役立てていただければ幸いです。

もしこの記事で「なるほど」と思えたなら、

ここで立ち止まるのではなく、ぜひさらに深い文献や研究に触れてみてください。

選択肢に迷うことが“決定麻痺”を生むように、

学びの選択肢はあなたを広い世界へと導きます。

次は、あなた自身の手で「より良い一冊」「より確かな情報」を選び取り、

理解を深める旅に進んでみてください。

最後に──

選ぶことに迷うときもありますが、「学びを深める一歩」を選んだ今回のやり取り自体が、決定麻痺を乗り越える行動そのものだったのかもしれませんね。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、“読むかどうかで迷う決定麻痺”はここで終わりにして、次の一歩へ進んでください。

コメント