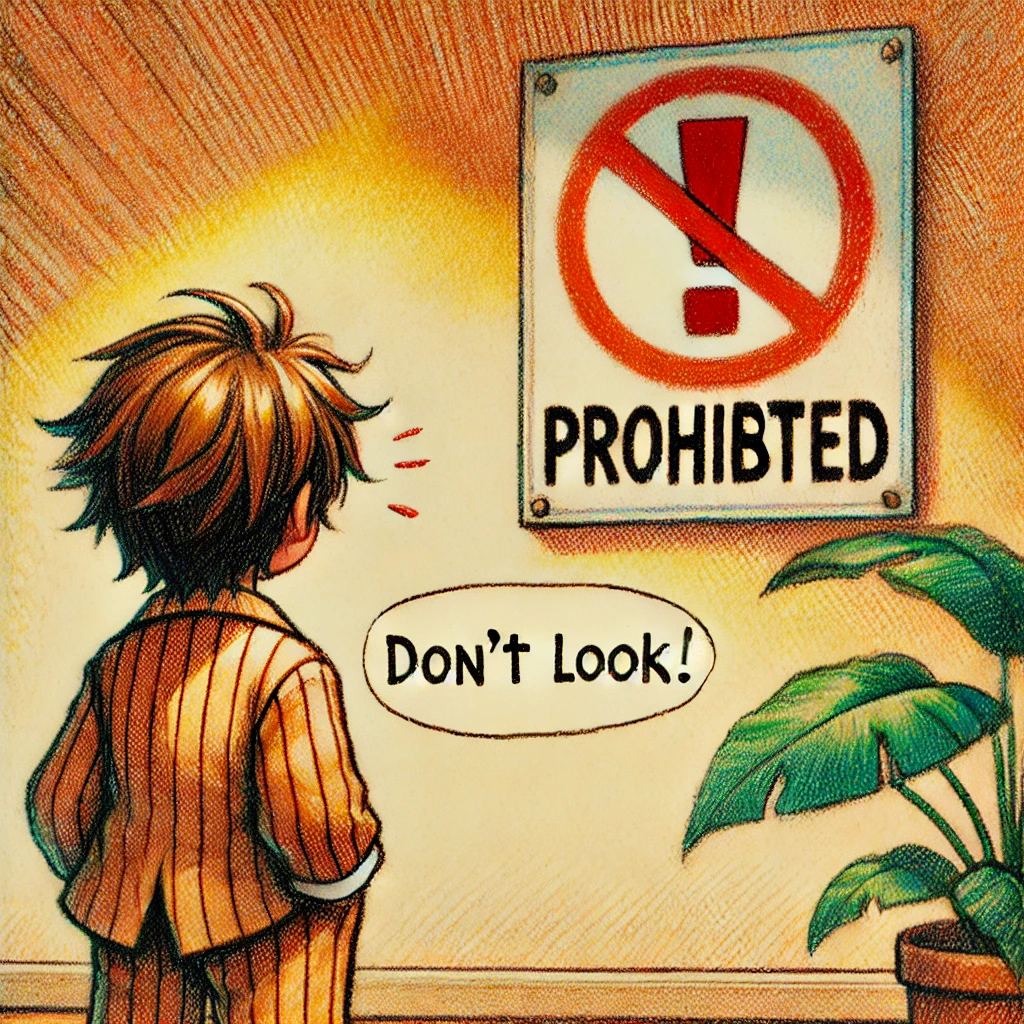

【カリギュラ効果】禁止されるほどやりたくなる!その心理と上手な活用法

「ダメって言われると、逆にやりたくなる…」

そんな経験はありませんか? 実はこれ、心理学にもとづいた現象としてきちんと名前がついているんです。今回は、その名も“カリギュラ効果”について、わかりやすく解説していきます。

カリギュラ効果とは?

「やっちゃダメ!」が逆にやる気を引き出す不思議

人は本能的に「自分のことは自分で決めたい」「自分の自由を侵されたくない」と思います。だからこそ、誰かに「ダメ」と禁止されると、かえって「じゃあやりたい!」という気持ちが強くなることがありますよね。

これこそがカリギュラ効果と呼ばれるもの。

例えば、ダイエット中の人が「甘いものは絶対食べちゃダメ!」と厳しく言われると、余計に甘いものへの欲求が増す。

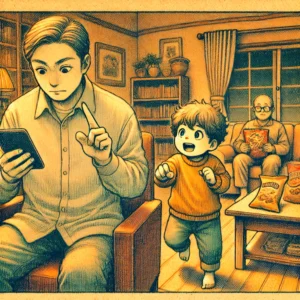

子どもに「その動画は見ないで」と言っても、隙を見てこっそり見てしまう

日常にもよく見られる、誰しも一度は体験したことのある現象ではないでしょうか。

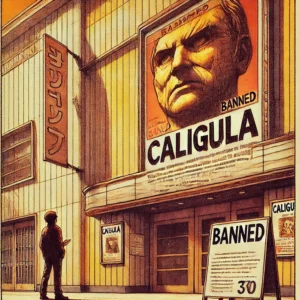

なぜ「カリギュラ効果」と呼ばれるのか?

これは、過去に公開された映画『カリギュラ』に由来します。この映画は内容があまりにも過激だったため、一部地域で公開が禁止されました。ところが、「禁じられた映画」として人々の好奇心を刺激してしまい、逆に大ヒットを記録。ここから、「禁止すると余計に見たくなる・やりたくなる」という現象に「カリギュラ効果」という名前が付けられたそうです。

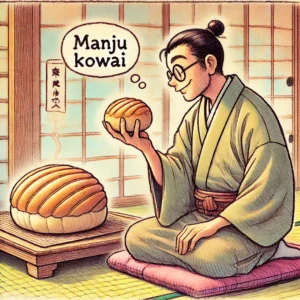

落語の『まんじゅうこわい』もカリギュラ効果!?

古典落語の有名な演目『まんじゅうこわい』では、「まんじゅうが怖い」と言いながら、実はまんじゅうを食べたくてしょうがない男の心理が描かれています。これも一種のカリギュラ効果の例として、しばしば紹介されますね。禁止や恐怖をかきたてるほど、「それを克服したい」「触れたい」という欲求がかき立てられるわけです。

カリギュラ効果はどう使える?心理学的視点から

カリギュラ効果は、身近なシーンだけでなく、マーケティングや日常のコミュニケーションでも活用されることがあります。

マーケティング・広告分野での利用

「この情報は会員限定です」「今しか手に入りません」という「制限」をかけることで、逆に商品やサービスへの欲求が高まる。

ただし、やりすぎると誇大広告や不快感を与える恐れもあるので、あくまで“適度に”がポイントですね。

教育やしつけでの注意点

子どもに強く「ダメ!」と伝えすぎると、余計にやりたがることも…。

「どうしてダメなのか」を冷静に理由づけして伝えることで、不用意にカリギュラ効果を引き起こさないよう配慮する。

自分をコントロールしたいとき

何かを絶対禁止するより、少し余裕を持たせて「やりすぎないようにする」などのルール設定が有効

完全に我慢して“その欲求”を封じ込めるよりは、計画的に取り入れる方がストレスなく続けられます。

「禁止」の言葉より「理由」を伝えると効果的

カリギュラ効果を避けたいなら、禁止する代わりにしっかり理由を伝えるのがコツです。

「甘いものは太るからダメ」→「糖分を摂りすぎると体脂肪が増えやすくなるよ。こうすると健康に良いよ。」

「夜更かしはダメ」→「睡眠不足になると体が疲れてパフォーマンスが落ちちゃうよ。」

「なぜダメなのか」「どうすれば回避できるのか」を具体的に示すと、単なる“禁止”ではなく、相手に「納得感」を持ってもらえるので、逆効果になりにくいというわけです。

まとめ:好奇心と禁止は紙一重

今回は、禁止されるほどやりたくなってしまう心理現象「カリギュラ効果」についてご紹介しました。

禁止されることで、かえって興味や欲求が高まる

映画『カリギュラ』の公開禁止がきっかけで大ヒットしたことに由来

日常生活からマーケティング、教育の場面まで、さまざまなシーンに応用できる

誰しも「自由に選びたい」「自分の意志で決めたい」という欲求を持っています。だからこそ、「ダメ!」という強い禁止は逆効果になることが多々あります。もし相手を説得したいなら、理由を添えた伝え方を心がけるのが一番。そして、自分の欲求をコントロールしたいときも、あえて“少しだけ許可”することで、かえって頑張れることがあるはずです。

皆さんも、普段の生活やコミュニケーションで「カリギュラ効果」を意識してみてくださいね。意外と「ここでも働いてるかも…」と発見があるかもしれません。

この記事が面白いと思ったら、ぜひSNSなどでシェアしていただけると嬉しいです。

カリギュラ効果にまつわる体験談や感想があれば、

コメント欄で教えてくださいね。

最後までお読みいただき、

ありがとうございました!

コメント