真っ直ぐな虹?――雨じゃないのに空が七色に光る『環水平アーク』の正体

真っ直ぐな虹の正体は?――『環水平アーク』“火の虹”は俗称/見えやすい条件・彩雲との違い・スマホ撮影術

通勤中、ビルのかげで太陽を手のひらで隠してふと空を見ると、太陽のずっと下に水平な七色の帯。

「え、雨も降っていないのに“虹”?」――思わず足が止まります。

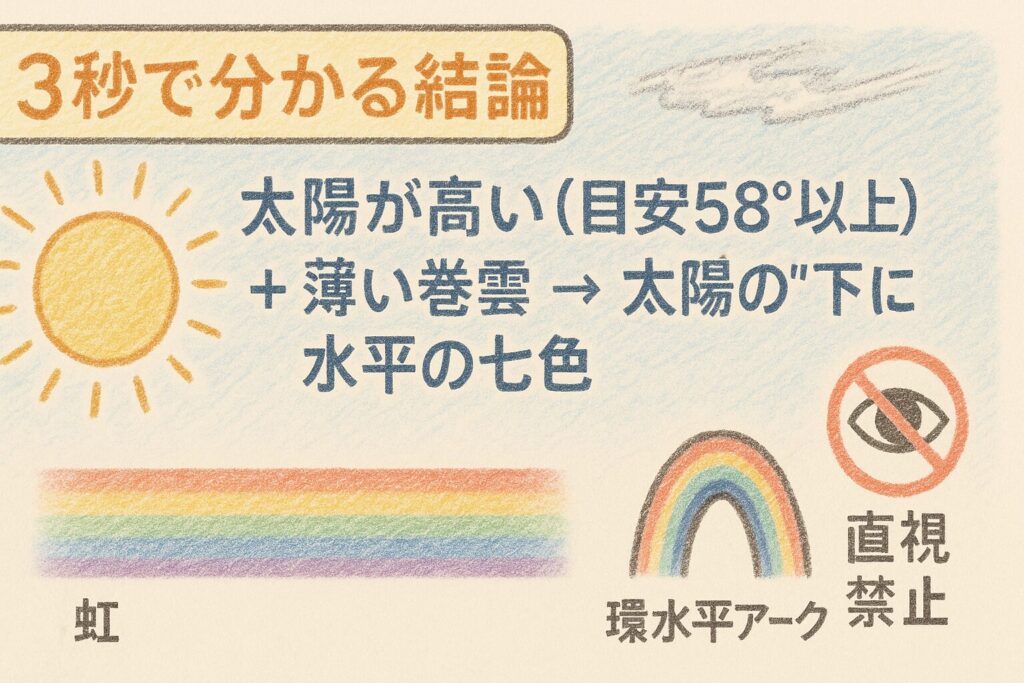

3秒で分かる結論

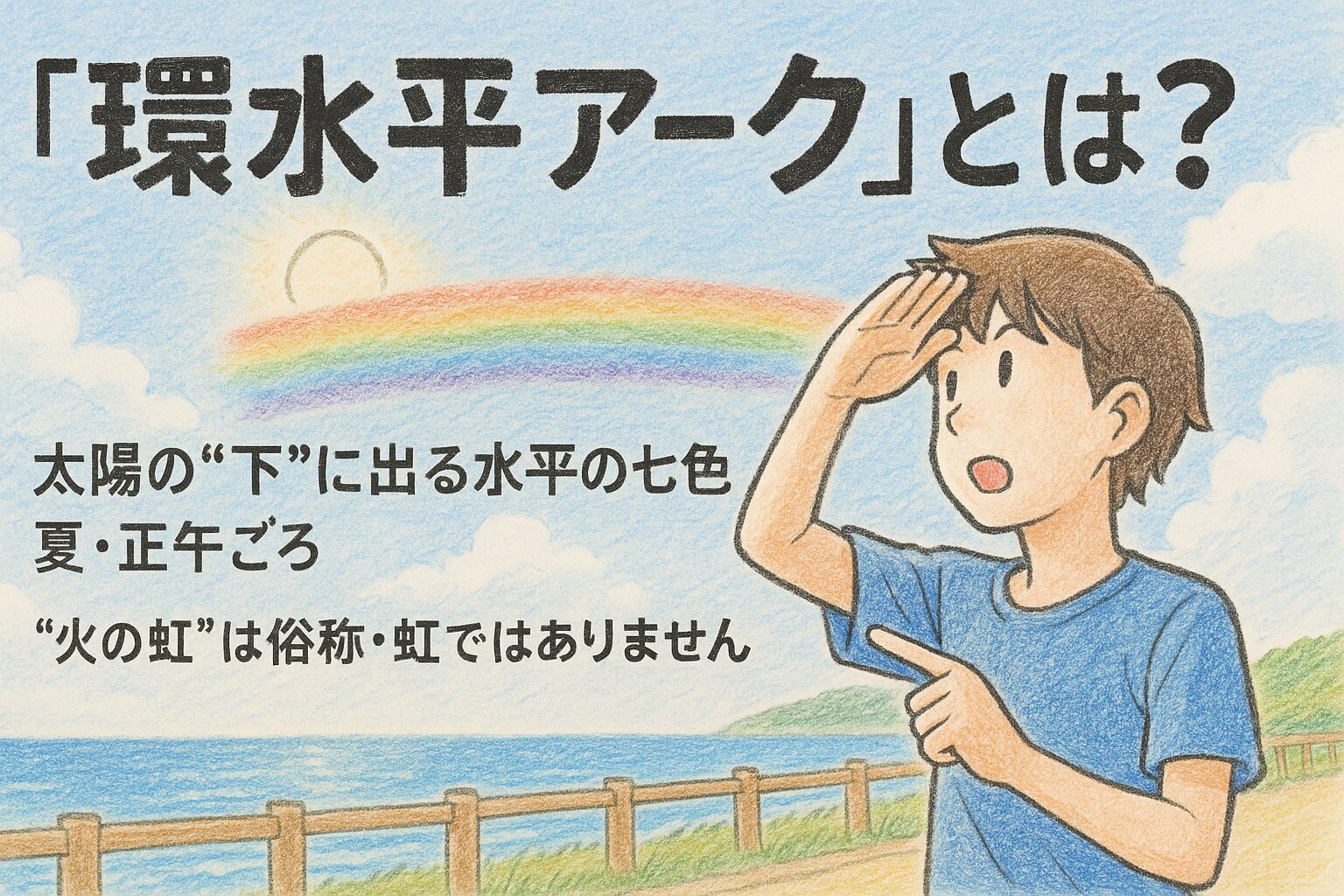

- それは『環水平(かんすいへい)アーク』。虹ではなく、氷の雲で起きる“ハロ(氷晶現象)”です。

- 太陽が高い(およそ高度58°以上)とき、太陽の下に水平の七色帯として現れます。

- 作り手は高い空の薄い雲(巻雲・巻層雲)に浮かぶ六角板状の氷の粒。光が屈折して色分かれします。

今回の現象とは?

このようなこと、ありませんか?

- お昼前後、太陽のずっと下に真っ直ぐな七色の線がスーッ。

- 雨は降っていないのに七色。雲の切れ間だけがふわっと染まる。

- ネットで「火の虹(fire rainbow【ファイアレインボー】」という言葉を見かけて、余計に混乱。

キャッチフレーズ風・“法則”のよくある疑問

- 「水平なのはどうして?(法則とは?)」→ 太陽が高い角度にあるときだけ、氷晶の向きと光の通り道がそろって水平帯になるから。

- 「虹とどこが違うの?(法則とは?)」→ 虹は雨粒+太陽の反対側、環水平アークは氷晶+太陽と同じ側(下)。仕組みも位置も別物。

- 「いつ見えやすい?(法則とは?)」→ 太陽高度58°以上が条件。正午前後・夏季ほどチャンス。薄い巻雲がカギ。

この記事を読むメリット

- “虹っぽい光”をひと目で見分けられます。

- 出やすい時間・空の見方・撮り方が分かり、観察成功率が上がります。

- 彩雲・環天頂アークなど似た現象の違いがスッキリ整理できます。

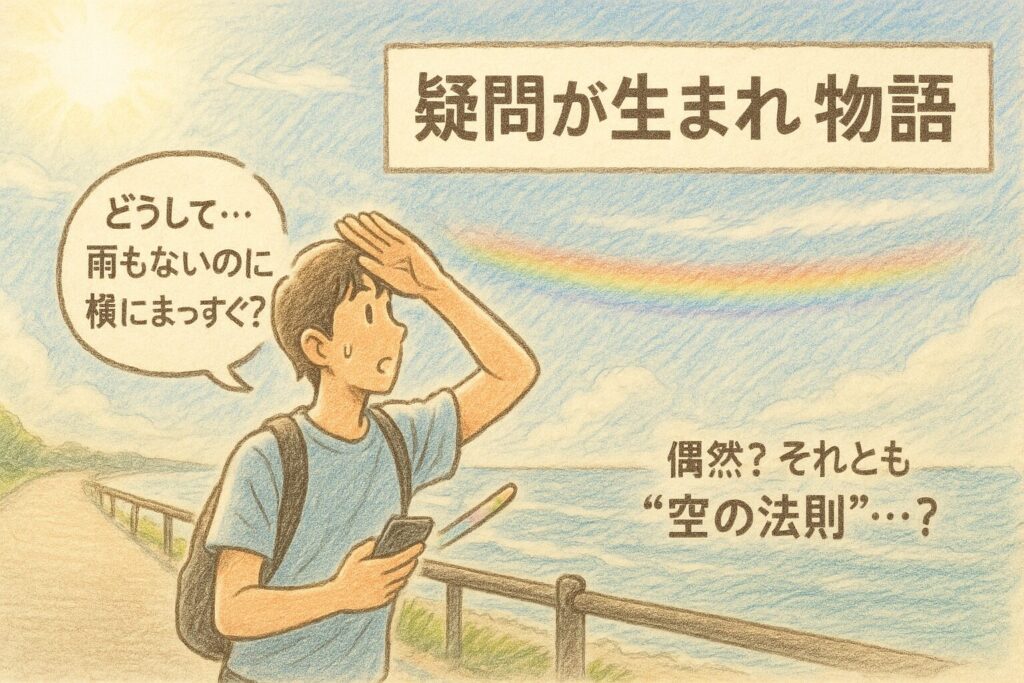

疑問が生まれた物語

夕方まえ、海沿いのジョギング。

走りながら何気なく空を見上げると、海風と足音がリズムになるころ、ふと見上げた空の太陽のずっと下に、色鉛筆で引いたような水平の七色がすっと走りました。

まぶしさを手でさえぎると、そこだけが静かに光って見えます。

「どうしてだろう……雨なんて降っていないのに、虹みたい。しかも横にまっすぐって、そんなことあるんでしょうか。」胸の鼓動だけが速くなります。

謎だな。不思議だな。

――これは偶然のいたずら? それとも**空に隠れた“法則”**が働いているのでしょうか。知らない名前が、今にも舌の先まで出てきそうで出てきません。

「なぜ自分はこんなに気になるんだろう。ただの綺麗さ以上に、仕組みを知りたい。」そう思った瞬間、七色の線が問いかけに変わりました。

この不思議には、きっときちんとした名前と理由があります。――いっしょに謎の糸口をたぐり寄せに行きましょう。次へ。

すぐに分かる結論

お答えします。

この光は『環水平アーク(Circumhorizontal Arc【サーカムホリゾンタル・アーク】)』です。

虹ではありません。

- どこに出る?

太陽の下側、地平線とほぼ平行にのびる水平の七色帯として現れます。 - なにが作る?

上空の薄い氷の雲(巻雲・巻層雲)に浮かぶ六角板状の氷晶が、太陽光をプリズムのように屈折させて色分けします。 - いつ出る?

**太陽の高さが十分に高い(およそ58°以上)**ときに条件がそろいやすく、昼前後・初夏~夏ほどチャンスが増えます。 - 虹との違いは?

虹=雨粒+太陽の反対側に弧、環水平アーク=氷晶+太陽と同じ側(下)に水平帯。位置も仕組みも別物です。

噛み砕いて言うなら:

空の高いところで**“氷のプリズム”が横方向に光をほどく**――だから横一直線に七色が現れるのです。

――ここまでは“空の色の名札”を貼った段階。

この先は、どこを見れば出会えるのか(見分け方)、季節・時間帯のコツ、スマホでの撮影術、そして彩雲や環天頂アークとの違いまで、七色の“水平線”の設計図をいっしょに読み解いていきます。

さあ、**色が水平に並ぶ理由(=環“水平”)**を、観察の目線でほどいていきましょう。

空の教科書の次のページへ――続きをどうぞ。

ミニQ&A

Q1. これは“虹”ですか?

A. いいえ。虹ではなく氷晶ハロです。太陽の下に水平の七色が出るのが特徴。

Q2. いつ見えやすい?

A. **正午前後・春〜夏(太陽高度がおよそ58°以上)**が狙い目。※場所や季節で機会は変わります。

Q3. どこを見ればいい?

A. 太陽は直視せず、建物や手で**太陽を隠して“その下側”**をチェック。地平線と平行の帯を探します。

Q4. 彩雲との違いは?

A. 彩雲=太陽の近くで不規則な色(回折)/環水平アーク=太陽の下で水平な帯(屈折)。

Q5. 赤が上・青が下になるのは?

A. 氷晶での屈折は色ごとに曲がり方が違うため。結果、赤が上・青が下に並びます。

Q6. スマホでの撮り方は?

A. 広角0.5×/露出を少し下げる/太陽は画面外。手や庇で遮光すると色が締まります。

Q7. 見えたら天気は下り坂?

A. 必ずではありません。薄い上層の氷の雲が増える兆候のこともある程度に理解を。

Q8. 月でも起きる?

A. 原理的には起きますが非常にまれ。月が暗く、条件が厳しいためです。

『環水平アーク』とは?

定義

環水平(かんすいへい)アーク(英:Circumhorizontal Arc/サーカムホリゾンタル・アーク)は、氷晶(ひょうしょう)※で太陽光(または月光)が屈折(くっせつ)して現れる氷晶ハロ(halo/ハロ現象)の一種です。

太陽の高度が約58°以上のとき、太陽の下側に地平線と平行な鮮やかな七色の帯として見えます。別名にCircumhorizon arc(サーカムホライゾン・アーク)、lower symmetric 46° plate arc(ローアー・シンメトリック・46°・プレート・アーク)があります。位置としては太陽(または月)の下方およそ46°付近にあらわれるのが特徴です。

※氷晶=上空の薄い雲(巻雲(けんうん/Cirrus)・巻層雲(けんそううん/Cirrostratus))に含まれる六角板状の氷の結晶のこと。

ハロ(halo/ハロ現象)とは?

太陽や月の光が大気中の氷晶によって曲がる(屈折)・反射することで、輪や弧、帯などの光学現象として見える総称です。環水平アークのほか、22°ハロ、幻日(げんじつ/サン・ドッグ)、環天頂アークなどの仲間があります。

仕組み(科学的な中身)

- 核心は**「六角板状の氷晶が水平にそろっている」こと。ここへ太陽光が“側面”から入り(入射)→“下面”から出る(出射)という2回の屈折**が起きます。入射面と出射面のなす角が約90°の“プリズム条件”で色の分離(分光)が強くなり、赤〜橙〜黄〜緑〜青の水平帯がはっきり現れます。

- 幾何学的に、この光路は**太陽下方およそ46°**に達するため、帯は太陽の真下の“低めの空”に平行に伸びます。**太陽高度が十分に高い(約58°以上)**ときにだけ、この光路が“使える角度”になります。

見え方のポイント

- 赤が上(太陽側)、青が下という色の並びになります。雲が**斑(まだら)**だと、帯の切れ端だけが蛍光ペンのように色づいて見えることもあります。

- 月光でも同じ原理で起こりますが、月は暗いため満月に近い・月高度が高いなどの厳しい条件が重ならないと見えず、**たいへん稀(まれ)**です。

「火の虹(fire rainbow/ファイア・レインボー)」との違い

見た目の印象から**“火の虹”**と呼ばれることがありますが、火とは無関係で、**虹(雨滴ででき、太陽の反対側に弧が出る)でもありません。正式には氷晶ハロであり、誤称に注意するよう米国気象学会(AMS)**なども案内しています。

「なぜ“珍しい”と言われるの?」「どんなときに出やすい?」――出現条件と世間での受け止めを、次の章で整理します。

なぜ注目されるのか?

“虹っぽいのに虹じゃない”インパクト

太陽の下に水平な七色という常識外れの見え方がSNSで話題化し、“fire rainbow”という誤った呼び名が広がりがちです。専門機関は**「虹ではなく氷晶ハロ」**であることを繰り返し解説しています。

公式の位置づけ(標準用語)

WMO(世界気象機関)の国際雲図鑑でもCircumhorizontal arcとして掲載され、“地平線と平行に延びる帯(near-horizon arc)”という標準的な記述が与えられています。

なぜ“珍しい”のか――鍵は太陽高度と緯度

- 必須条件は太陽高度約58°以上。この条件は季節・緯度に左右されます。中緯度の夏の正午前後は“ウィンドウが開く”ため見やすく、高緯度では太陽がそこまで上がらず**見られない(または機会が非常に少ない)**地域もあります。

- 実際、地域によって“レア度”が変わることを、Atmospheric Optics(大気光学の代表的資料サイト)も解説しています。

出やすい環境(観察のヒント)

- 雲種:巻雲・巻層雲などの薄い氷の雲。

- 時間帯:昼前後(太陽が高い)。

- 見つけ方:太陽を直視しないよう建物や手で遮り、太陽の下側・地平線と平行の細長い七色を探します。

起きている“空の中身”

- 氷晶が水平に配向しており、側面→下面の二度の屈折で波長ごとの角度差が強調され、赤が上・青が下のスッキリした帯になります。雲がパッチ状なら帯の断片だけが色づきます。

読みやすさのための補足

屈折(くっせつ/refraction):光が異なる物質に入ると進む向きが曲がること。プリズムで光が七色に分かれるのと同じ原理。

氷晶(ひょうしょう/ice crystal):六角形の氷の結晶。板状や柱状があり、**向き(配向)**がそろうと特定のハロが現れます。

巻雲・巻層雲(Cirrus/Cirrostratus):高度の高い薄い雲。大気中で氷晶が主成分。ハロの“舞台”になりやすい雲。

ハロ(halo):氷晶で起こる輪・弧・帯などの光学現象の総称。虹(rainbow)は雨粒が作る別の現象。

「火の虹(fire rainbow/ファイア・レインボー)」は、

一般には**『環水平(かんすいへい)アーク』の俗称です。火とも無関係で、虹(雨粒でできる現象)でもありません。正式には氷晶(ひょうしょう)ハロという大気光学現象**の一種で、**太陽が高い位置(およそ高度58°以上)にあるとき、高い空の薄い雲(巻雲・巻層雲)の六角板状の氷の結晶で光が屈折(くっせつ)**して、太陽の下側に地平線と平行の七色の帯が現れます。

似た言葉で**「彩雲(さいうん/iridescent cloud)」がありますが、こちらは水滴や微細な粒での回折・干渉による不規則な色づきで、太陽のすぐ近くに出やすい別の現象**です(“水平な帯”になりません)。環水平アークは屈折が主因、彩雲は回折が主因と覚えると区別しやすいです。

では実際にどう見分け、いつ・どこを狙えばよいのか。観察&スマホ撮影のコツと似た現象との違いを、次章(実生活への応用例)で具体的にまとめます。

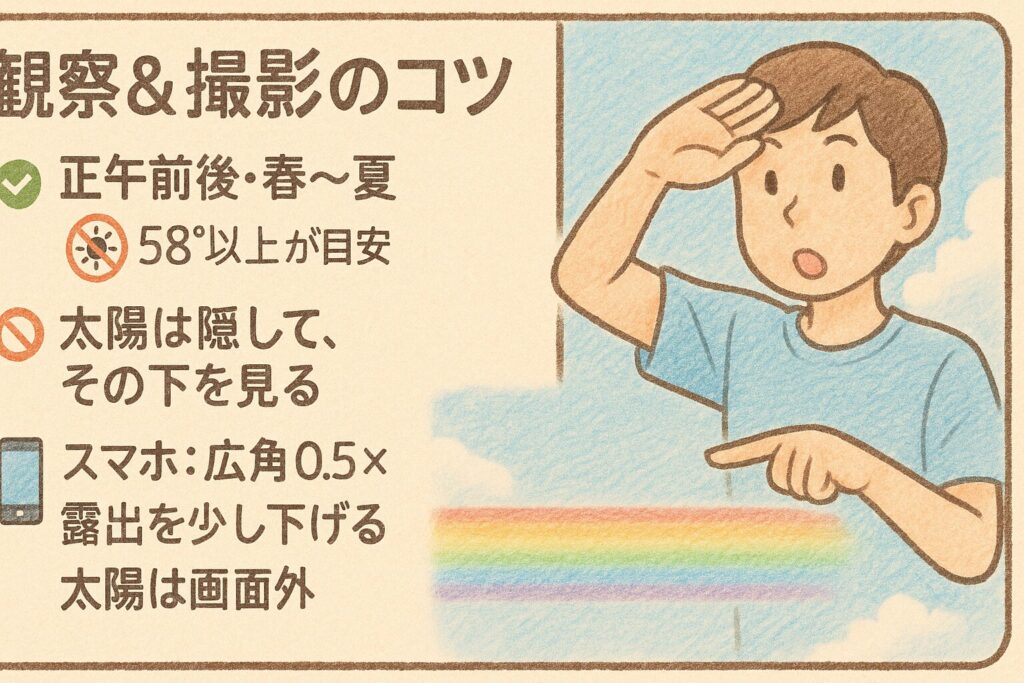

実生活への応用例

見つけ方・楽しみ方

観察のねらい目(日本の中緯度を想定)

- 季節と時間:春〜初秋の正午前後は、太陽の高さ(高度)が上がりやすく、58°以上の条件を満たしやすい時間帯です。

- 見る方向:太陽の“下側”をチェック。地平線と平行に伸びる水平の七色帯が手がかりです。直視は避け、建物や手で太陽円盤を隠して安全に観察してください。

- 雲の条件:**高い空の薄い雲(巻雲・Cirrus/サーカス、巻層雲・Cirrostratus/サイロストレイタス)**がある時がチャンス。六角板状(ろっかくばんじょう)の氷晶が“水平にそろう”と、色の帯が鮮明になります。

見分けのコツ(クイック判定)

- 太陽の下側に“水平な帯”→ 環水平アーク。

- 太陽の反対側に“弧”→ (雨粒の)虹。

- 太陽のすぐ近くで“雲の縁が不規則に色づく”→ 彩雲(さいうん/cloud iridescence)(主因は回折・干渉)。

撮影ヒント(スマホ想定)

- 広角レンズ(0.5×)で帯の長さを入れる。

- 露出をやや下げると色の飽和を防げます。

- 太陽は画面外に置き、庇(ひさし)や手で遮光するとフレア対策に有効。

(※原理:氷晶での屈折(くっせつ/refraction)により波長ごとの角度差が強調 → 赤が上、青が下の順で見えます)

“空の色図鑑”づくり(楽しみ方の例)

- 環水平アーク/環天頂アーク/幻日/22°ハロなど、ハロ(halo/ハロ現象)の見分け表を自作。WMO・国際雲図鑑の図版・用語をベースにすると分類がぶれません。

メリットとデメリット(実用目線)

- メリット:自然科学への興味が深まり、自由研究や**“そら活”(空の観察習慣)に最適。季節・緯度による太陽高度**の違いも体感できます。

- デメリット(注意):太陽の直視は厳禁。観察自体は安全ですが、太陽を直接見る行為は眼に有害です(**“太陽は見ず、太陽の下を見る”**のがコツ)。

見つけ方が分かったところで、やりがちな思い違いと安全上の注意を整理しましょう。誤解ポイントを先に知っておくと、現象の“見極め力”が一段上がります。

注意点や誤解されがちな点

安全・リテラシー

「火の虹」=炎の虹? → 誤解

- “fire rainbow(ファイア・レインボー)”は俗称。火とは無関係で、**虹(雨滴ででき、太陽の反対側に弧)**でもありません。正式名は Circumhorizontal Arc(サーカムホリゾンタル・アーク)です。大学・学会・科学メディアも誤称への注意を促しています。

「彩雲」と同じ? → ちがいます

- 彩雲は、水滴や微細な粒での回折・干渉が主因。太陽のすぐ近くで形が不規則になりがち。

- 環水平アークは、氷晶の屈折が主因で、太陽の下側に水平な帯として現れます。

「見えたら必ず天気は下り坂」? → 言い過ぎ

- **薄い氷晶雲(巻雲・巻層雲)**は、前線接近に伴い増えることがあり、**天気悪化“のことがある”**サインになる場合もありますが、必ずではありません。現象=天気の因果と短絡せず、客観的な予報と併せて判断を。

危険な考え方/誤解しやすい理由

- 直視でも平気は危険:太陽の直視は不可。「見たいポイントは太陽の下」であって、太陽そのものではないことを徹底。

- 名前の印象で判断:“fire”や“rainbow”という言葉がイメージ先行の誤認を生みます。**正式名(環水平アーク)と仕組み(氷晶の屈折)**をセットで覚えるのが近道。

- 写真だけで即断:SNS写真は露出・広角の影響で形が誇張されることがあります。**位置(太陽の下か/反対側か)と形(水平帯か/不規則か)**で落ち着いて判別を。

誤解を避ける“実践ポイント”

- 位置で判定:「太陽の下+水平帯」=環水平アークの第一条件。

- 時間で判定:正午前後・夏季など太陽高度が高い時間帯かを確認。

- 名称を正しく:記事や投稿では**“環水平アーク(通称:fire rainbow)”のように正称を先に**。

追補(実践カード:そのまま使える要約)

見る前に:今日は正午前後に太陽が高い? → YESなら太陽の下側をチェック。

空の条件:薄い巻雲・巻層雲がある? → YESなら水平の七色を探す。

判定:太陽の下+水平帯+赤が上 → 環水平アーク。違えば、**虹(反対側)や彩雲(不規則、太陽近く)**を疑う。

撮る:広角0.5×/露出−0.3〜−1.0/太陽は画面外。遮光しつつ、帯の全体を収める。

伝える:**“環水平アーク(通称:fire rainbow)”**と表記し、誤称だけの拡散を避ける。

ここまで理解できれば、現象を“見る・撮る・伝える”三拍子がそろいます。続く章では、まとめと小さなコラムで“空の色の法則”をもう一段深く味わいましょう。

おまけコラム

――「幸運の虹」説のほんとう

「見られたらラッキー」――その由来

環水平(かんすいへい)アークは、

- 太陽の高さ(おおむね58°以上)、

- 高い空の薄い氷の雲(巻雲〈けんうん/Cirrus/サーカス〉・巻層雲〈けんそううん/Cirrostratus/サイロストレイタス〉)、

- 六角板状の氷晶(ひょうしょう)が水平にそろうこと、

という条件が同時にそろったときだけ現れます。

この「めったに重ならない」希少性が、**“幸運を呼ぶ”**という言い伝えを生みました。

科学の視点で見ると

仕組みは屈折(くっせつ/refraction)です。氷晶がプリズムのように光を曲げ、色を分けることで、太陽の下側に水平の七色が現れます。

つまり“幸運”というより、光と結晶の幾何学(きかがく)が偶然そろって見せてくれる自然のアートなのです。

別の立場からの見方

- 心理学的には:「滅多に見られない体験」は記憶に強く残るため、“良いことの前触れ”と意味づけされやすい。

- 地理・季節の視点では:緯度(いど)や季節によって太陽の高さが変わるため、見やすい地域・時期/見にくい地域・時期がある → “運しだい”感を強めます。

- 言葉の影響では:“火の虹(fire rainbow/ファイア・レインボー)”の派手な響きが神秘性を増幅。ただし正式名称は環水平アーク(Circumhorizontal Arc/サーカムホリゾンタル・アーク)、虹ではありません。

「なぜ珍しいのか」「どう見分けるのか」をここまでで整理できました。

最後に要点メモと考察で、次に出会ったときの“観察の目”を仕上げます。

まとめ・考察

要点の一枚メモ

- 名前:環水平アーク=**氷晶ハロ(halo/ハロ現象)**の一種。

- 条件:太陽が高い(目安:58°以上)+薄い氷の雲+氷晶が水平にそろう。

- 見え方:太陽の下に地平線と平行の水平な七色帯(赤が上、青が下)。

- 区別のコツ:

- 虹=雨粒+太陽の反対側に弧。

- 彩雲(さいうん)=回折・干渉で太陽の近くに不規則な色。

- 環水平アーク=氷晶の屈折で太陽の下に水平帯。

考察(高尚 × ユニーク)

- 高尚:微視的な氷晶の配向が、巨視的な空の色線を生む。屈折がその橋渡しをする――自然が描く幾何学です。

- ユニーク:合言葉は**「太陽は隠して、その下を探す」。手のひらで太陽を隠し、地平線と平行の色を探すだけで、通勤や散歩が理科のフィールドワークに変わります。撮るなら広角(0.5×)+露出ちょい下げ**で。

読者への問いかけ

この一週間、正午前後に30秒だけ空を見る習慣を試してみませんか。

「今日は条件がそろっているかな?」と問いかけるだけで、季節と太陽の高さに敏感になります。

あなたなら、この“水平の七色”をどう活かしますか?(親子観察・写真・自由研究…)

――ここからは**“見る→語る→伝える”の段階へ。

語彙(ごい)を増やし、正しい言葉とやさしい言い回しで、日常の空を自分の言葉で語れるようにしていきましょう。

「知って終わり」ではなく、「説明できる」「人に教えられる」までを目指します。次の段落は、そのためのツールキット**です。

フル版FAQ

Q1. 環水平アークは“火の虹(fire rainbow)”ですか?

A. 俗称としてそう呼ばれますが火とは無関係、さらに虹(雨滴ででき太陽の反対側に弧)ではありません。正式には氷晶ハロの一種です。

Q2. いつ・どの季節に見えやすいですか?

A. 太陽高度が約58°以上になる春〜初秋の正午前後(日本の中緯度)にチャンスが増えます。緯度・季節で“窓”が変わります。

Q3. どこを見ればいい? 太陽は見ても大丈夫?

A. 太陽は直視しないで、建物や手で太陽を隠し、その下側を見ます。地平線と平行の水平な七色が目印です。

Q4. 彩雲との見分け方は?

A. 彩雲=太陽の近く・不規則な色(回折)/環水平アーク=太陽の下・水平な帯(屈折)。位置と形の規則性で判別できます。

Q5. 赤が上・青が下になるのはなぜ?

A. 氷晶での屈折は波長(色)ごとに角度が違うため。屈折角の差が帯の上下の色順を決めます。

Q6. 月でも見えますか?

A. 原理的には可能ですが、月は暗く条件が厳しいため非常に稀です。満月近くで月高度が高い夜にわずかなチャンス。

Q7. 見えたら天気は必ず下り坂?

A. 言い過ぎです。薄い上層の氷晶雲は前線接近で増えることがあり**“兆候のこともある”**が、必ず悪化とは限りません。

Q8. スマホで綺麗に撮るコツは?

A. 広角(0.5×)、露出を少し下げる、太陽は画面外、手や庇で遮光。キャプションに観察条件も記すと学習効果UP。

Q9. どの地域で見やすい?

A. 低緯度〜中緯度の夏ほど有利。日本では沖縄など南ほどチャンスが増えます。

Q10. なぜ“水平”に見えるの?

A. 六角板状氷晶が水平に配向し、側面→下面への二度の屈折で太陽の下方に平行な帯ができるため。

Q11. 安全に観察する注意点は?

A. 直視禁止、サングラス越しに太陽を見ない(過信NG)、小さい子どもには“太陽は見ない”を徹底。

Q12. 学ぶなら何から始めれば?

A. 本記事の**「更に学びたい人へ」の3冊+気象科学館。次にWMO国際雲図鑑やAtoptics(アトプティクス)**で図解を確認すると理解が定着します。

応用編

語彙と表現のツールキット(スマホ保存版)

用語ミニ事典(読み+一言でわかる定義)

- 環水平アーク(かんすいへい・アーク/Circumhorizontal Arc サーカムホリゾンタル・アーク)

太陽の下側に現れる水平の七色帯。**氷晶(ひょうしょう)での屈折(くっせつ)**が原因。 - 彩雲(さいうん/Iridescent cloud アイリデセント・クラウド)

太陽の近くで雲の縁が不規則に色づく現象。主因は回折(かいせつ)・干渉。 - 環天頂アーク(かんてんちょう・アーク/Circumzenithal Arc サーカムゼニタル・アーク)

太陽の上(天頂側)に出やすい逆さ虹風の弧。氷晶での屈折。 - 幻日(げんじつ/Sundog サンドッグ)

太陽の左右に現れる明るい光の斑(はん)。氷晶での屈折+反射。 - 22°ハロ(にじゅうにど・ハロ/22° halo)

太陽(または月)の周囲約22°に現れる光の輪。氷晶での屈折。 - 氷晶(ひょうしょう/Ice crystal)

雲の中の六角形の氷の結晶。板状や柱状があり、**向き(配向)**がそろうと特定のハロが現れる。 - 屈折(くっせつ/Refraction リフラクション)

光が異なる物質へ入ると進む向きが曲がること。プリズムで七色に分かれる原理。 - 回折(かいせつ/Diffraction ディフラクション)・干渉(かんしょう/Interference インターフェアレンス)

微小な粒や隙間で光が広がる/重なって強弱ができる現象。彩雲の主因。 - 太陽高度(たいようこうど/Solar elevation)

地平線から測った太陽の高さ。58°以上だと環水平アークが出やすい条件に近い。

次へ:用語を“使える”形に。一言フレーズとテンプレで、説明力を一気に上げます。

その場で使える“一言フレーズ”

- 見分け:「太陽の下+水平の七色=環水平アーク」「太陽の近くで不規則=彩雲」「反対側の弧=虹」。

- 安全:「太陽は隠して、その下を見る」。

- 撮影:「広角0.5×/露出ちょい下げ/太陽は画面外」。

次へ:3秒/30秒/3分の説明テンプレで、相手や場面に合わせて伝え分け。

説明テンプレ(3秒/30秒/3分)

- 3秒:

「太陽の下に出る“水平の七色”=環水平アーク。氷の雲で光が屈折した現象です。」 - 30秒:

「雨の虹じゃなく、氷晶のプリズム効果。太陽が高い日(目安58°以上)、薄い巻雲を通して太陽の下側に水平の帯が出ます。彩雲は太陽近くで不規則、虹は反対側に弧――ここが違いです。」 - 3分:

「氷晶(六角板状)が水平にそろうと、光が側面から入り下面から出る二度の屈折で色分離が強まり、赤が上・青が下の水平帯になります。季節と緯度で見やすさが変わり、夏の正午前後が狙い目。安全第一で“太陽は隠す→下を見る”がコツです。」

次へ:観察を記録に残すと、知識が自分のものになります。

観察メモの型(フィールドノート雛形)

- 日時/場所:2025-08-12 12:30、〇〇市

- 天気/雲:上層に薄い巻雲(すじ雲)

- 太陽の高さ:正午前後で高い(影が短い)

- 見え方:太陽の下側に地平線と平行の七色帯。赤が上、青が下。

- 写真設定:スマホ0.5×、露出 −0.7、太陽は画面外

- 一言:彩雲ではなく環水平アーク(位置と形で判定)

次へ:SNSでの伝え方も“正称優先”。ミスリードを防ぎます。

SNSキャプション例(正称を先に/誤称回避)

「環水平アーク(Circumhorizontal Arc)を観察。太陽の下に水平の七色。

雨の虹ではなく氷晶ハロです。狙い目は正午前後+薄い巻雲。

※“fire rainbow”は俗称なので正称を併記しています。」

次へ:構図のコツで写真の説得力をアップ。

写真の構図レシピ(説得力を上げる)

- 水平線・屋根ラインと七色帯を平行に配置 → “水平”が伝わる。

- 前景(樹・建物)を少し入れてスケール感を出す。

- 連写→最良1枚を選ぶ(薄雲の流れで色が変わるため)。

次へ:学びを人に渡す。親子観察・自由研究に落とし込み。

親子・自由研究アイデア

- 「空の色さがし」週間:正午前後に毎日30秒観察→チェックリストに記録。

- 見分けカード:虹/彩雲/環水平アーク/環天頂アークのスケッチ付きカードを自作。

- 季節×太陽高度地図:夏と冬、影の長さ比較で太陽の高さを体感。

次へ:締めに向けて、信頼できる一次情報と本へ案内します。

その前に、今の語彙とテンプレで、もう一度だけ空を見上げてみませんか。

「太陽は隠す → その下を探す → 水平の七色」。今日は、出会えるかもしれません。

更に学びたい人へ

初学者・小学生にもおすすめ

『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』

- 著者:荒木 健太郎

- 本の特徴:雲・空・天気の見方を生活目線で解説。写真と平易な語りで、観察のコツが自然に身につく構成。ボリュームもあり “読みもの+入門書” としてバランス良好。

- おすすめ理由:環水平アークのような大気光学現象をまず“好きになる”入口に最適。親子で読み進めやすい語り口で、日常の空を見る視点が豊かになります。

中級者向け(観察・判定を伸ばしたい人に)

『水滴と氷晶がつくりだす空の虹色ハンドブック』

- 著者:池田 圭一/服部 貴昭、監修:岩槻 秀明

- 本の特徴:環水平アーク/環天頂アーク/幻日/22°ハロ/彩雲など、大気光学の主要現象をコンパクトに網羅。出やすい季節・時間や原因、見分け方の要点がまとまった“ハンディ図鑑”。

- おすすめ理由:現場でのクイック判定に強い一冊。撮影や観察メモづくりの実用伴走本として秀逸です。

全体におすすめ(教養として深く知りたい人に)

『太陽からの贈りもの―虹、ハロ、光輪、蜃気楼』

- 著者:ロバート・グリーンラー(Robert Greenler)/翻訳:小口 高・渡辺 尭

- 本の特徴:屈折・反射・散乱・回折といった光学の基礎から、虹・ハロ・蜃気楼までを豊富な写真と平明な解説で体系化した名著の邦訳。学術と写真のバランスが絶妙。

- おすすめ理由:現象の背後にある物理をじっくり理解したい方に。長く手元に置ける定番の教養書です。

縁の地・体験(学びを“現地”で深めるなら)

- 気象科学館(東京・虎ノ門):気象やハロの基礎展示が充実。見学無料・アクセス良好。学びを実体験に。

- 港区立みなと科学館(東京):気象庁と連携した企画展示を開催(期日要確認)。写真・解説パネルで理解が進みます。

- 沖縄(那覇など):太陽高度が高い季節・緯度で観察チャンスが増。現地報道・解説もあり、旅と観察の相性◎。

本で語彙と理屈を補強し、現地で体験を重ねる――この二刀流が最短ルート。

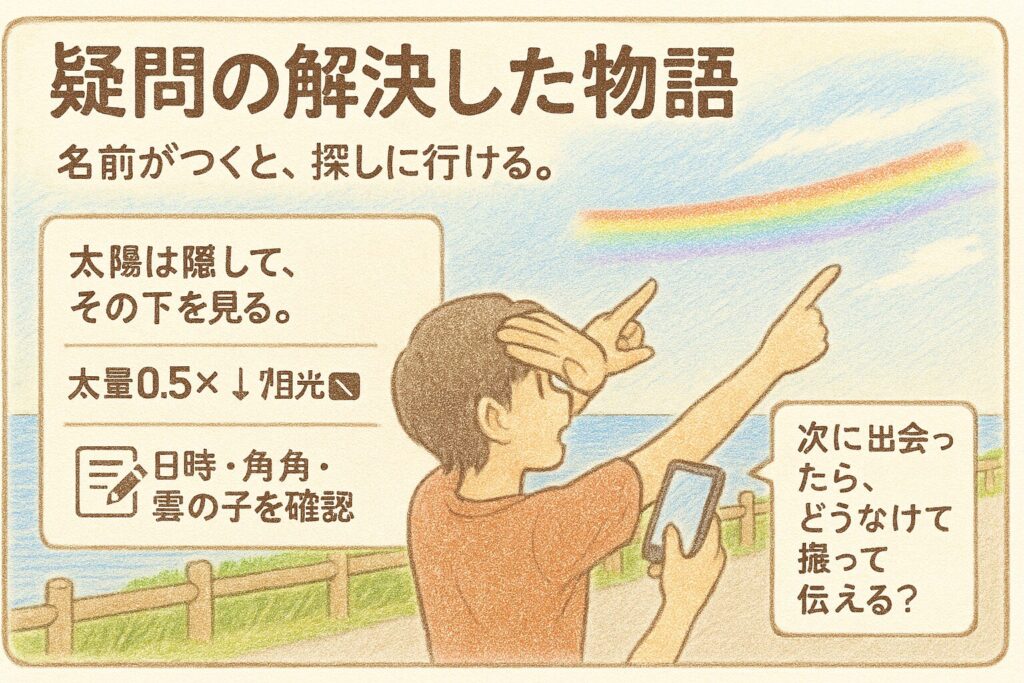

疑問の解決した物語

夕方まえ、同じ海沿いの道。

あの日と同じように手のひらで太陽を隠し、視線をその下へ滑らせると、

地平線と平行に伸びる水平の七色が、また静かに浮かび上がりました。

「環水平アークだ。」

口に出してみると、不思議は名前に変わり、胸の鼓動は観察のリズムに落ち着きます。

“虹じゃない。氷の雲で、光が屈折している”――仕組みが分かると、見え方までくっきりしました。

赤が上、青が下。太陽は高い。薄い巻雲が流れている。

ポケットからスマホ。広角(0.5×)に切り替え、露出を少し下げ、

太陽は画面外にしてフレアを避ける。

シャッターのあと、メモに日時・方角・雲の様子を書き込みました。

「太陽は隠して、その下を見る」――合言葉どおりに、今度は行動できたのです。

教訓はシンプル。

知らない“きれい”は偶然だけれど、名前と仕組みを知った“きれい”は、

いつでも探しに行ける。

そして、火の虹じゃないことも、天気が必ず悪くなるわけでもないことも、

落ち着いて説明できるようになりました。

足を止めて、海風を吸い込みます。

世界は同じなのに、見える世界は少し広がった気がしました。

――あなたなら、次に水平の七色を見つけたとき、どう“名付けて・撮って・伝えますか?

今日、空を30秒だけ見上げるところから、あなたの物語も始まります。

文章の締めとして

空にスッと走る水平の七色――それは環水平(かんすいへい)アーク。

太陽は隠して、その下を見る。

太陽高度はおよそ58°以上。

薄い巻雲(けんうん)や巻層雲(けんそううん)が鍵。

そして、直視はしない。この基本だけで、あなたの毎日は少しだけ“理科寄り”に色づきます。

名前を知り、しくみを知り、見つけ方・撮り方・伝え方まで手に入れた今、

「たまたま出会う美しさ」は「探しに行ける美しさ」に変わりました。

次に出会えたら、水平か/位置は太陽の下か/赤が上かを確かめ、

そっと名付けて、切り取り、伝えてください。

きっと、誰かの空の見え方も変わります。

補足注意

本記事は、公的・一次情報を基に、

筆者が個人で確認できる範囲で、正確さを最優先にまとめました。

ただし、これは唯一の答えではありません。

研究の進展や新たな観測で、解釈が更新される可能性があります。

気になる点は、ぜひ一次情報にあたりながらご自身でも検証してみてください。

水平にのびる七色の帯を“しるし”に、知の弧(アーク)を少しずつ広げ、学びの環をめぐらせてみてください。

もしこの空の物語が心に触れたなら、環水平(かんすいへい)アークを入口に、より深い文献や資料へ――あなた自身の言葉で、空のしくみを解き明かしていきましょう。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか今日、正午前後に30秒だけ空を見上げてみてください。

水平の七色に出会える日が、あなたにとっての小さな幸運でありますように。

今日も、出会いが**「環」のようにめぐり、心は「水平」に穏やかで、日々に小さな「アーク(弧)」**が架かりますように――環水平(かんすいへい)アークにかけて。

コメント