テストや仕事、人間関係で「成功は自分、失敗は人のせい」にしてしまう心のクセ=『自己奉仕バイアス』を、物語と心理学にもとづいてやさしく解説し、失敗から学ぶためのヒントまでまとめました。

成功は自分のおかげ、失敗は人のせいになる不思議な心理『自己奉仕バイアス』とは?

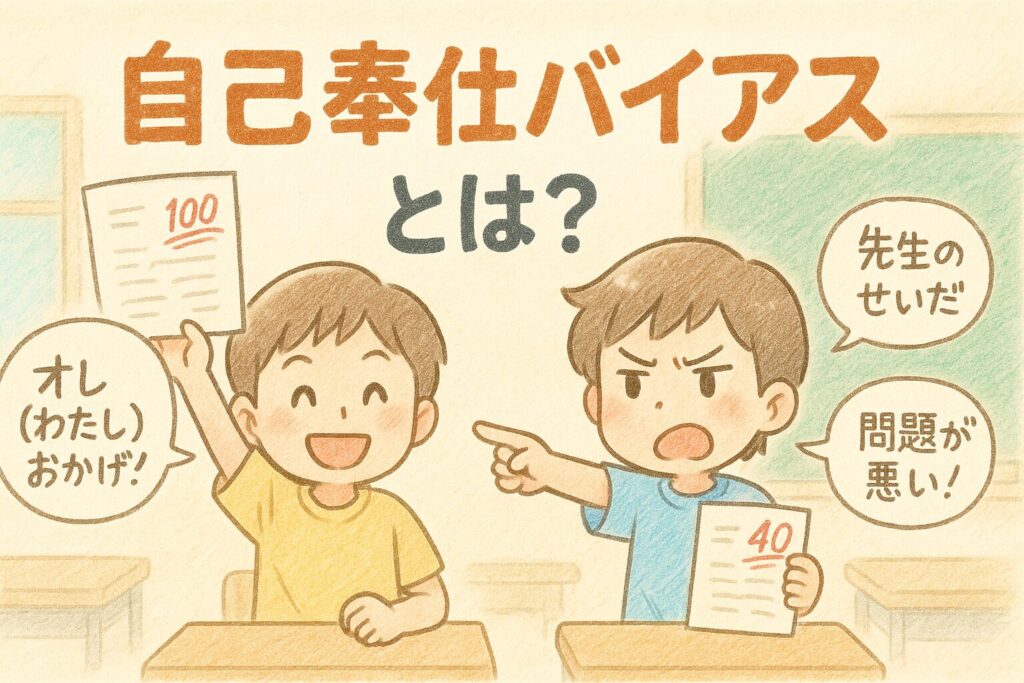

まずは身近な例から

テストで良い点を取ったときは、

「やっぱり自分って頭がいいな。ちゃんと勉強したし!」

と思うのに、点数が悪かったときは、

「だって問題がひっかけすぎる」

「先生の教え方がわかりにくい」

と感じてしまうことはありませんか。

同じ自分なのに、

- うまくいったときだけ → 「自分のおかげ」

- 失敗したときは → 「他の何かのせい」

になってしまう。

この不思議な心の動きには、

心理学できちんとした名前がついています。

🔍 3秒で分かる結論

「成功は自分のおかげ、失敗は人のせい」にしてしまう心のクセを、心理学では『自己奉仕(じこほうし)バイアス』と呼びます。

自分の評価(=自尊心〈じそんしん〉)を守るために、

- うまくいった原因は 自分の実力・努力

- うまくいかなかった原因は 外側(運・他人・環境)

と考えやすくなる、ごく自然な心理的な傾向 のことです。

🧒 小学生にもスッキリわかる説明

がんばってテストで良い点を取れたとき、

「ぼく(わたし)、やっぱりすごい!」

と思うのは、とても自然なことですよね。

でも、点数が悪かったときに、

「だって、問題が変だったもん」

「教科書にほとんど出てないところから出たし!」

と、自分以外のせいにしたくなる気持ち が出てくることもあります。

この

- いい結果 → 「自分のおかげ!」

- わるい結果 → 「人やまわりのせい!」

と考えてしまう心のクセが、

「自己奉仕バイアス」 なんです。

自分を守るための自然な気持ちですが、

度が過ぎると、

「あの子は何でも人のせいにする…」

と周りから思われてしまう危険もあります。

では、この現象をもう少しくわしく見ていきましょう。

1. 今回の現象とは?

「勝てば自分のおかげ、負ければ人のせい」のナゾ

キャッチフレーズ風・今回の法則

「成功は自分のおかげ、失敗は人のせい」と思ってしまうのはなぜ?

──その法則こそ『自己奉仕バイアス』です。

このようなことはありませんか?

あるある① テストの結果のとき

- 高得点だったとき

→ 「ちゃんと勉強した自分エライ!」 - 低得点だったとき

→ 「問題がひねくれすぎ」「先生の説明がわかりにくい」

あるある② 友だちとのゲーム

- 勝ったとき

→ 「オレ、ゲームのセンスあるわ〜」 - 負けたとき

→ 「コントローラーの調子が悪い」「回線(ラグ)がひどかった」

あるある③ 仕事や部活動

- プロジェクトや試合がうまくいったとき

→ 「自分のアイデア/プレーが決め手だった」 - うまくいかなかったとき

→ 「上司の指示が悪い」「みんな練習してなかったし」

あるある④ 人間関係のトラブル

- 人間関係がうまくいっているとき

→ 「自分が気をつかっているから、雰囲気がいい」 - ギクシャクしてきたとき

→ 「あの人の性格が悪い」「周りのレベルが低い」

こうして並べてみると、

「あ…やってるかも…」

と感じたものが、ひとつはあるのではないでしょうか。

記事を読むメリット

この記事を最後まで読むと、

- 自分や周りの人の 「考え方のクセ」が整理 できる

- イライラやモヤモヤを

→ 「あ、今バイアスかも」と 客観視しやすくなる - 失敗を人のせいにしすぎず、きちんと学びに変えられる

- チームや家族の中での、

「責任のなすりつけ合い」を減らすヒント が見つかる

はずです。

では、この不思議な現象を、物語のかたちでもう少しのぞいてみましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

小学校のドッジボール大会で起きたこと

ある日の昼休み。

小学校の体育館で、クラス対抗ドッジボール大会が開かれました。

エースの ユウタくん は、いつも通り強気です。

決勝戦で、最後のボールを見事に当てて、クラスは優勝しました。

「よっしゃー! 今の、完全にオレのおかげだよな!」

「いや〜、今日の勝利はオレの神スローが決めたな!」

みんな笑いながらも、

「まあ確かに上手なんだけどさ…」

と、ちょっとだけモヤモヤ。

ところが、翌週。

同じメンバーでの試合では、まさかの完敗。

しかも、最後にボールを取り損ねたのは、ユウタくん自身でした。

それなのに試合後、ユウタくんはこう言います。

「いや〜、みんな守備がゆるすぎたって」

「そもそも、コートのラインが見にくいんだよ」

「相手チーム、ちょっとズルいとこあったし!」

そのとき、チームメイトの心の中には、こんな言葉が浮かびます。

「さっき、自分でボール落としてたよね…?」

「勝ったときは『オレのおかげ』で、

負けたら『みんなのせい』になっちゃうの…?」

「なんでユウタくんは、そういうふうにしか考えられないんだろう…?」

そして、その疑問は、

少しずつ自分自身にも向かっていきます。

「でも、よく考えたら、

自分もテストで点が悪かったときは

先生のせいにしてたかもしれない…」

「これって、ユウタくんだけの話じゃないのかな…?」

「どうしてなんだろう? なんで人は、こう考えちゃうんだろう?」

「もしこのナゾが解けたら、自分の気持ちの動きも、

もっと上手に扱えるんじゃないかな…?」

そんなモヤモヤとワクワクが混じった気持ちが、

あなたの中にも、少し生まれてきていませんか?

この「なんとなく不思議」「理由を知りたい」という感情こそ、

今回のテーマ を理解する、

いちばん良いスタートラインなのかもしれません。

では、このナゾに、いったんハッキリと答えを出してみましょう。

3. すぐに分かる結論

──お答えします──

ユウタくんのように、

- 勝ったとき・うまくいったときは

→ 「自分の実力・努力・センスのおかげだ!」 - 負けたとき・うまくいかなかったときは

→ 「仲間が悪かった」「運が悪かった」「環境が悪かった」

と考えやすくなるクセを、

心理学では 『自己奉仕バイアス(self-serving bias/セルフ・サービング・バイアス)」』と呼びます。

ひと言で言いかえると…

自己奉仕バイアスを、もっとかんたんに言うと、

「自分にとって都合のいい理由を選びやすくなる心のクセ」

です。

- 良い結果 → 自分の力・努力・才能のおかげ

- 悪い結果 → 他人・運・環境など、外側の原因のせい

と考えてしまうことで、

- 自分への評価(=自尊心)を守ったり

- 必要以上に落ち込まないようにしたり

している、と考えられています。

噛み砕いていうなら、

「自分を守るために、心がちょっとだけ“ひいき目”になっている状態」

と言えるかもしれません。

ここまでのナゾと結びつけると…

- 「どうして勝ったときだけ自分のおかげって思っちゃうんだろう?」

- 「失敗したときに、人のせいにしたくなる気持ちは何?」

- 「ユウタくんだけじゃなくて、自分にもある気がする…これは何だろう?」

というナゾは、

「自己奉仕バイアス」という、

人なら誰でも持っている心のクセが関わっているから

だと言えます。

では次に、この自己奉仕バイアスを

「もう少し科学的に」「でも分かりやすく」

深掘りしていきましょう。

4.『 自己奉仕バイアス』とは?

心理学での正式な定義

社会心理学では、

『自己奉仕バイアス』は次のように定義されています。

成功を自分の内的要因(能力・努力)のおかげだと考え、

失敗を外的要因(他人・運・状況)のせいだと考えやすくなる傾向。

ここでいう「内的要因(ないてきよういん)」とは、

自分の中にあるもの(性格・才能・努力など)。

「外的要因(がいてきよういん)」とは、

外側にあるもの(環境・相手・運など)を指します。

この 「原因をどこに置くか」 を、心理学では

「原因帰属(げんいんきぞく)」と呼びます。

名前の意味

英語では self-serving bias(セルフ・サービング・バイアス) と言います。

- self … 自分

- serving … 役に立つ、都合の良い

- bias … 偏り(かたより)

つまり、

「自分に役立つ方向にかたよるクセ」

といったニュアンスです。

日本語では、

- 自己奉仕バイアス

- 自己奉仕的バイアス

など、いくつか言い方がありますが、指している現象は同じです。

歴史と発見の流れ(ざっくり)

自己奉仕バイアスは、

「人は、出来事の原因をどう説明するのか?」 を研究する中で

見つかってきました。

- 1950年代:フリッツ・ハイダー(Fritz Heider)

→ 「人は出来事の原因を“内側”か“外側”かに分けて考える」という

帰属理論(きぞくりろん) を提案。 - 1970年代:ミラー&ロス(Miller & Ross)などの研究者

→ 成功と失敗の原因の説明が

「自分に都合よく」偏る現象 に注目し、

これを self-serving bias として整理。

その後、学校・職場・スポーツ・人間関係など

さまざまな場面で実験が行われ、

「かなり多くの人に共通して見られるクセ」 だということが

確かめられてきました。

では、なぜ人はこんなクセを持つのでしょうか?

次は、その「理由」と「重要性」を見ていきます。

5. なぜ注目されるのか?

自尊心を守る「心のボディーガード」

自己奉仕バイアスが生まれる主な理由のひとつは、

自尊心(じそんしん:自分を大切だと思う気持ち)を守るため

だと考えられています。

- 成功 → 「自分のおかげ」と考える → 自信が高まる

- 失敗 → 「環境が悪かっただけ」と考える → 落ち込みすぎない

このように、自己奉仕バイアスは

心が折れないようにしてくれるクッション のような働きを持っています。

そして、

「自分を守るための心のクセ」であると同時に、

ときに「自分を守りすぎる心のクセ」にもなりうる存在です。

でも、なぜ問題視もされるの?

ビジネスや教育の現場では、

自己奉仕バイアスは次のような理由で問題にもなります。

- 失敗をいつも他人や環境のせいにする

→ 反省が浅くなり、同じ失敗をくり返しやすい - 自分のミスを認めない

→ 周りからの信頼を失い、人間関係がギクシャクする - チームで責任のなすりつけ合いが起こる

→ 組織の雰囲気や成果に悪影響

つまり、

「ゼロだとメンタルがつらいけれど、

強すぎると関係が壊れる」

そんな、さじ加減の必要な心のクセなのです。

文化や時代で違いはあるの?

研究をまとめたレビュー(メタ分析)では、

- 欧米のような「個人主義的」文化

→ 自分の功績を強調しやすく、自己奉仕バイアスが強め - 日本や東アジアのような「集団主義的」文化

→ そのまま自分を持ち上げるのは控えめな傾向だが、

場面によっては 心の中では同じような自己奉仕バイアスが働いている

といった結果が報告されています。

つまり、

「日本人には自己奉仕バイアスがない」のではなく、

表の表現が控えめなだけで、心の中では似たような動きが起きている

と考えたほうが現実に近そうです。

では、実際の実験ではどのように確かめられてきたのでしょうか?

次は、代表的な研究のやり方を見てみましょう。

6. 実験・研究ではどう調べるの?

「心のクセ」を科学的に確かめる方法

典型的な実験の流れ

自己奉仕バイアスを調べる実験では、

おおむね次のような手順がよく使われます。

- 課題をしてもらう

- 例:知能テスト、パズル、クリエイティブな課題、協力ゲームなど

- 「成功/失敗」の結果を伝える

- 実際の成績とは別に、あえてランダムに

「あなたは平均より上でした」「下でした」と知らせることもある - 目的は、「成功した」と信じたときと

「失敗した」と信じたときで、考え方の偏りを比べるため

- 実際の成績とは別に、あえてランダムに

- 「なぜその結果になったと思いますか?」と質問

- 「自分の能力」「自分の努力」「運」「相手」「課題の難しさ」など

原因になりそうなものを、どれくらい当てはまるか評価してもらう

- 「自分の能力」「自分の努力」「運」「相手」「課題の難しさ」など

- 成功群と失敗群で、原因の偏りを比較

- 成功だと伝えられた人ほど

→ 「自分の能力・努力」の点数が高くなる - 失敗だと伝えられた人ほど

→ 「運や他人、課題の難しさ」の点数が高くなる

- 成功だと伝えられた人ほど

こうした実験を、学生・社会人・スポーツ選手など

さまざまな人たちに行った結果、

同じようなパターンが何度も確認されている のです。

脳の中では何が起きているの?

最近では、fMRI(エフエムアールアイ:機能的MRI) という

脳の活動をリアルタイムで見る装置を使った研究も行われています。

代表的な研究では、

- 「良い結果は自分のおかげ、悪い結果は外のせい」と判断するとき、

線条体(せんじょうたい/striatum) という

報酬ややる気に関わるエリアがよく働く - 「自分に関するポジティブな情報」を処理するときには、

内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや/medial prefrontal cortex) という

自分に関する情報や自己評価を扱うエリアが活発になる

といったことが報告されています。

ざっくり言えば、

「自分に都合のよい解釈をするとき、

脳の“ごほうび回路”や“自分を評価するネットワーク”が

強く動いている」

と考えられる、ということです。

感情とのつながり

行動実験と脳研究を合わせると、次のようなイメージが見えてきます。

- 自尊心が高い人ほど、自己奉仕バイアスが強く出やすい

- うつ状態の人は、

成功を自分のおかげと感じにくく、自己奉仕バイアスが弱まる傾向がある - 「恥ずかしさ」「罪悪感」が強くなると、

あえて自分の責任を重く感じる場合もある

つまり、自己奉仕バイアスは、

脳の報酬システムと、自尊心や感情のバランスの中で生まれる現象

だと考えられています。

では、こうした研究をふまえて、

私たちの日常ではどう活かせるのでしょうか?

次は、実生活での具体的な使い方を見ていきます。

7. 実生活への応用例

「考え方のクセ」を味方につける

自分と周りの「クセ」を整理する

自己奉仕バイアスを知っていると、

- 「あ、今ちょっと自分に甘く考えているかも」

- 「相手も、自分を守るためにそう言っているのかもしれない」

と、一歩引いて見る視点 が持てるようになります。

すぐできるチェック

- 成功したとき

→ 「自分の努力・工夫」はもちろん、

「周りや環境のおかげ」は何だったかも考えてみる - 失敗したとき

→ まずは「外的要因」が頭に浮かんでもOK

そのうえで

「自分が変えられそうな部分は10%だけでもないかな?」

と探してみる

こうした習慣がつくと、

イライラやモヤモヤを「バイアスかな?」とラベル付け できるので、

感情に振り回されにくくなっていきます。

チームや家族での「責任なすりつけ合い」を減らすコツ

職場・部活動・家庭など、

人が集まる場所では、自己奉仕バイアスが強く出ると

次のようなことが起こりがちです。

- 成功 → 「自分のおかげ」と主張する人ばかりになる

- 失敗 → 「あの人のせい」と言う人ばかりになる

- 結果 → だれも自分の非を認めず、雰囲気が悪くなる

現場で試せる工夫

- ふり返りでは、

「誰が悪いか」ではなく 「何が起きたか」 を先に整理する - 一人ずつ、

「自分のよかった点」と「次に改善したい点」を一つずつ言う - 家族のケンカでも、

「あなたが悪い」ではなく、

「自分の言い方で変えられそうなところ」を探す

こうした小さな習慣が、

責任のなすりつけ合いを減らし、建設的な話し合い を増やしてくれます。

失敗から学べなくならないために

自己奉仕バイアスが強すぎると、

失敗のたびに「外側のせい」にしてしまい、

学びが蓄積されません。

ポイントは「感情」と「分析」を分けること

- 直後は、感情のケアを優先

- 失敗直後は落ち込みが大きいので、

無理に「全部自分のせい」と考えなくて大丈夫です。 - まずは休む・誰かに話すなど、心を落ち着かせる。

- 失敗直後は落ち込みが大きいので、

- 少し時間をおいてから分析する

- 「外的要因」と「自分の要因」を紙に書き出す

- その中から「自分が次に変えられそうな点」に○を付ける

- 改善案を“小さな一歩”にする

- 例)次のテストでは、前日だけでなく3日前から見直す

- 例)次のプレゼンでは、事前に同僚に聞いてもらう

こうすると、

心を守るための自己奉仕バイアスを活かしつつ、

失敗からの学びも手放さない

というバランスに近づくことができます。

では次に、この現象についてよくある誤解や注意点を整理してみます。

8. 注意点・誤解されがちな点

「自己奉仕バイアス=性格が悪い」ではない

自己奉仕バイアスがあるからといって、

- 「その人はわがまま」

- 「性格が悪い」

とは限りません。

研究では、ほとんどの人に見られるごく自然な現象 とされています。

大事なのは、

「自分にもこのクセがある」と自覚したうえで、

場面によってはブレーキをかける

という姿勢です。

日本では「自己卑下バイアス」とのセットで考えると分かりやすい

日本や東アジアの研究では、

- 自分をやや低めに評価する 自己卑下(じこひげ)バイアス

- 自分の属する集団を高く評価する 集団奉仕バイアス

なども報告されています。

たとえば、

- 表向きは「いえいえ、たまたまです」と自分を下げていても、

- 心の中では「やっぱり自分の実力だよな」と思っている

といった 表現と本音のズレ も起こりえます。

8-3. 「なんでも自分のせい」にするのも危険

自己奉仕バイアスを知ると、

「じゃあ、全部自分のせいだと考えたほうがいいのかな?」

と思う方もいますが、それも極端です。

うつ状態の研究などでは、

- 成功しても「自分のおかげ」と感じられない

- 失敗だけを強く自分のせいにしてしまう

といったパターンが、心の負担を重くすることが示されています。

どちらか一方に振り切るのではなく、

「自分の影響」と「環境の影響」を、できるだけバランスよく見る

ことが大切です。

では最後に、関連するバイアスや文化の違いという、

ちょっと“おまけ”の視点も見てみましょう。

9. おまけコラム

確証バイアスや文化差との“セット技”

確証バイアスとのコンビ

確証バイアス(confirmation bias/コンファメーション・バイアス) とは、

「自分の信じたい考えを“正しい”と思わせてくれる情報ばかり集めてしまうクセ」

のことです。

自己奉仕バイアスが強い人は、

- 「自分は有能だ」「自分は悪くない」という考えを守りたい

- そのために、

- 自分をよく見せる情報だけを見る

- 都合の悪い情報は見ないようにする(確証バイアス)

という コンビ技 を発動しやすくなります。

文化による感じ方の違い

メタ分析や国際比較の研究からは、

- 欧米

→ 自分の成果をはっきり主張することが多く、

自己奉仕バイアスが表に出やすい - 日本・東アジア

→ 表では謙虚にふるまうことが多い

ただし、状況によっては心の中で自己奉仕バイアスが働いていることもある

という違いも指摘されています。

つまり、

「自己奉仕バイアスがあるかどうか」だけでなく、

「どう表現されるか」も文化によって変わる

と考えられます。

Q&A

自己奉仕バイアスについてよくある質問

Q1. 自己奉仕バイアスって、ただの「言い訳」とは違うのですか?

A. たしかに、自己奉仕バイアスは「言い訳」と似た面がありますが、

心理学では もっと広い“心のクセ” を指しています。

自分では気づかないうちに、

良い結果 → 自分の実力や努力のおかげ

悪い結果 → 他人や環境、運のせい

と考えやすくなってしまう、無意識レベルの傾向 も含まれます。

つまり、「言い訳しよう」と意識しているかどうかに関係なく働くところが、

単なる口先の言い訳と違う点です。

Q2. 自己奉仕バイアスには、良い面もあるのですか?

A. はい、あります。

自己奉仕バイアスは、自尊心(じそんしん)を守り、

心が折れないようにしてくれる “メンタルのクッション” のような役割も持っています。

成功を「自分のおかげ」と感じる → 自信につながる

失敗を「環境のせい」と一時的に受け止める → 落ち込みすぎない

という形で、挑戦する力を支えてくれる面もあります。

大切なのは、「いつも100%そう考える」のではなく、

状況に応じてブレーキをかけられるかどうか です。

Q3. 子どもにも自己奉仕バイアスはありますか?

A. あります。

テストの点数や、スポーツの勝ち負け、友だちとのトラブルなど、

子どもの世界でも自己奉仕バイアスは自然に見られます。

たとえば、

テストで良い点 → 「自分は頭がいいから」

点数が悪い → 「問題がひねくれていた」「先生の教え方が悪い」

と感じるのは典型的な例です。

ただしそれは「性格が悪いから」ではなく、

自分を守ろうとする心のはたらき でもあるので、

大人が「ダメ!」と頭ごなしに否定するのではなく、

少しずつ「じゃあ次にどうすればいいかな?」と一緒に考えてあげることが大切です。

Q4. 自己奉仕バイアスが強いかどうか、自分でチェックする方法はありますか?

A. 正式な診断テストというよりは、

セルフチェック用の問いかけ を使うのがおすすめです。

たとえば、最近あった出来事について、

「うまくいったとき、どのくらい“自分以外のおかげ”も考えられたか?」

「うまくいかなかったとき、“自分にできたことは全くなかった”と言い切れるか?」

と自分に質問してみてください。

いつも「100%自分のおかげ」「100%人のせい」と感じてしまう場合は、

自己奉仕バイアスがやや強く出ている可能性があります。

意識できるだけでも、一歩前進です。

Q5. 自己奉仕バイアスと「確証バイアス」はどう違うのですか?

A. 自己奉仕バイアスは、

「自分に都合よく原因を説明するクセ」 のことです。

一方、確証バイアス(コンファメーション・バイアス)は、

自分が元々信じている考え

自分にとって都合の良い結論

を「正しい」と思わせてくれる情報ばかりを集めたり、信じたりしてしまうクセです。

この二つはセットで働くことが多く、

自己奉仕バイアス → 自分に都合のよい原因を選ぶ

確証バイアス → その原因を正しいと思わせる情報だけを見る

という“コンビ技”になりやすい、と考えられています。

Q6. 「なんでも自分のせいだ」と考えてしまう人にも、自己奉仕バイアスは関係ありますか?

A. 関係します。

自己奉仕バイアスは一般的には「自分に甘くなるクセ」として説明されますが、

研究では、

うつ状態のときは、成功を自分のおかげと思えず

失敗だけを強く自分のせいに感じてしまう

という、“逆向き”のバイアス が働くことも報告されています。

「いつも全部自分のせい」と感じて苦しい場合は、

自己奉仕バイアスが弱すぎて、

心を守るクッションが足りなくなっている状態とも言えます。

そのときは、「自分の影響」と同じくらい

環境やタイミングの影響も見てあげること が大切です。

Q7. 自己奉仕バイアスを完全になくしたほうがいいのでしょうか?

A. 完全になくす必要はありませんし、

現実的にも、ほとんど不可能だと言われています。

むしろ、

まったく自己奉仕バイアスがない

→ 自分を過小評価しやすく、挑戦する力が弱くなる

強すぎる自己奉仕バイアス

→ 失敗から学べず、人間関係がこじれやすい

という両極端を避け、

「今、バイアスがちょっと強めに出てないかな?」

と気づける “中庸(ちゅうよう)の感覚” が大事です。

このブログで学んだ言葉を思い出せるだけでも、

そのバランス感覚に一歩近づいていると言えます。

Q8. 自己奉仕バイアスとうまく付き合うために、今日からできることはありますか?

A. とてもシンプルなおすすめは、次の2つです。

成功したとき

→ 「自分のがんばり」と同時に、「周りのおかげ」を一つ探してみる

失敗したとき

→ まずは「環境のせい」と思ってもOK

→ 少し時間をおいてから、「次に自分が変えられること」を一つだけ書き出す

これを続けるだけで、

自己奉仕バイアスの「良い面(自信)」を残しつつ、

「悪い面(学びの欠如・人間関係の悪化)」を和らげることができます。

では最後に、ここまでの内容をまとめつつ、

物語の続きと一緒にこの記事を締めくくっていきます。

10. まとめ・考察

自己奉仕バイアスと、どう付き合っていく?

ここまでのポイントを、ぎゅっと整理すると…

- 自己奉仕バイアスとは?

- 成功 → 自分のおかげ

- 失敗 → 他人や環境のせい

と考えやすくなる、誰にでもある心のクセ

- なぜ起こる?

- 自尊心を守り、心が折れないようにする

→ 心理的な「ボディーガード」として働く

- 自尊心を守り、心が折れないようにする

- でも、強すぎると?

- 失敗から学べない

- 人間関係で責任の押し付け合いが起きる

- チームの成果や信頼が下がるおそれ

- どう付き合えばいい?

- 「自分にもこのクセがある」と自覚する

- 成功は素直に喜びつつ、周りへの感謝も探す

- 失敗の後は、少し時間を置いてから

「自分が変えられる点」を一つだけ見つける

少し高尚な視点から

自己奉仕バイアスは、

人間の「弱さ」と「たくましさ」が同時に顔を出した現象だと感じます。

- 弱さ:自分を傷つけたくない、責められたくない

- たくましさ:それでも前に進みたい、挑戦を続けたい

この二つの気持ちがぶつかる場所に、

自己奉仕バイアスが生まれているのかもしれません。

あなたなら、このクセをどう活かしますか?

- 成功したときは、自分をちゃんとほめる

→ 同時に、周りや環境のおかげも一つ挙げてみる - 失敗したときは、

→ まず外的要因が浮かんでもOK

→ 少し落ち着いてから、「自分が変えられる一歩」を探す

そんな小さな工夫が、

「自分を守る自己奉仕バイアス」を

「自分と周りの成長を支える自己奉仕バイアス」

に変えていく第一歩になるはずです。

ここまで読んでいただければ、

「自己奉仕バイアスって何者なのか」「どんな場面で顔を出すのか」という

全体像は、かなり見えてきたのではないかと思います。

もし今、

「もっと深く学んでみたい」

「本でもじっくり読んでみたい」

「子どもや家族とも一緒に話題にしてみたい」

と感じているなら、

ここから先は 「さらに学びたい人へ向けた、本のガイド」 をお届けします。

11. さらに学びたい人へ

――レベル別・おすすめ書籍ガイド

🧒 初学者・小学生にもおすすめ

『こどもバイアス事典 「思い込み」「決めつけ」「先入観」に気づける本』

犬飼 佳吾

この本の特徴

- 学校生活や友だち関係など、

子どもにも身近な場面を入り口に「思考のくせ」を紹介してくれる - 見出しや構成がシンプルで、

最初から順番に読まなくても、興味のあるところからつまみ読みできる

おすすめ理由

- お子さんに 「バイアス」という言葉の入り口 をつくってあげたい方にぴったり

- 大人が読んでも、「あ、これは大人にもあるな…」と気づきをもらえる内容で、

親子で一緒に話題にしやすい一冊です。

📗 みんなにおすすめの“王道入門”

『やさしくわかる! 文系のための東大の先生が教える バイアスの心理学』

植田 一博

この本の特徴

- 「誰の心にもひそむ考え方のクセ」

「思わぬ危機をまねく思い込み」

「集団の中で生まれるバイアス」など、

授業形式の章立てで、全体像をつかみやすい - 数式や難しい理論はほとんど出てこず、

文章中心でスラスラ読める

おすすめ理由

- 「自己奉仕バイアス」だけでなく、

他のバイアスとの位置づけも知りたい人 にぴったり - 一冊読めば、「認知バイアスってだいたいこういう世界なんだ」という

全体像と雰囲気がつかめるので、

ここから専門書に進むにもよい“最初の一冊”になります。

📗〜📘 生活に落とし込みたい人に

『あなたの世界をガラリと変える 認知バイアスの教科書』

西 剛志

この本の特徴

- 「5大バイアス」「人間関係」「感情」「仕事」「お金」「健康」「社会現象」など、

テーマごとに授業(時限)形式で章立てされている - 認知バイアスが、

具体的にどんな失敗やすれ違いにつながるかがイメージしやすい構成

おすすめ理由

- このブログ記事で扱った

「自己奉仕バイアス」的な“自分の見方のクセ”を、

脳科学+生活の両面から整理したい人 に向いています。 - 仕事・人間関係・お金など、

「すぐ試せる行動レベルのヒント」も散りばめられているので、

読み終わったあと何かを変えてみたくなるタイプの一冊です。

📘 中級者向け:人間関係・評価のリアルに踏み込む

『「印象」の心理学 認知バイアスが人の判断をゆがませる』

田中 知恵

どんな本?

タイトルのとおり、テーマは 「印象」と「人を見る目」。

この本の特徴

- 「人を見る目がありますか?」という問いから始まり、

最新の研究や実証実験のエピソードをもとに

自己奉仕バイアス・後知恵効果・黒い羊効果・透明性の錯覚 などを解説している - 特に「採用・評価・人事」「営業・交渉」「恋愛・婚活」など、

人を評価する立場・される立場 の両方に直結する話が多い

おすすめ理由

- 「自己奉仕バイアスを含めて、

人をどう評価してしまうのか?」を本格的に知りたい人 - 面接・マネジメント・教育・営業など、

「人を見る」仕事をしている方 にとって、

実務にもつながる示唆が多い一冊です。

読む順番の目安

こんな順番もおすすめです。

- 🧒 『こどもバイアス事典』

→ 「バイアスってそもそも何?」を、やさしい言葉と短い解説でつかむ - 📗 『やさしくわかる! バイアスの心理学』

→ バイアス全体の「地図」を会話形式で確認する - 📗〜📘 『あなたの世界をガラリと変える 認知バイアスの教科書』

→ 脳と日常生活を結びつけながら、自分ごととして整理する - 📘 『「印象」の心理学』

→ 人間関係・評価・面接など、実戦的な場面でのバイアスを深く知る

もちろん、気になるテーマの本から一冊だけ読んでも大丈夫です。

「もっと知りたい」と思ったときに、

ここで紹介した本たちが 次の一歩のガイド になればうれしいです。

では次に、最初のユウタくんの物語の“その後”を見てみましょう。

12. 疑問が解決した物語

――ユウタくんが「クセ」に気づいた日

あの日のドッジボール大会から、少し時間がたったある朝。

ホームルームで、先生が黒板にこう書きました。

「自己奉仕(じこほうし)バイアス」

先生は、簡単な例を使いながら話します。

- 成功 → 「自分のおかげ」と思いやすい

- 失敗 → 「人や環境のせい」にしやすい

- それは、だれにでもある“自分を守るためのクセ”であること

その説明を聞きながら、ユウタくんはハッとします。

(これ…この前のオレだ。)

(勝ったときは自分のおかげ。負けたときは、みんなやコートのせい。)

胸がチクリとしつつも、「理由がわかった」スッキリ感もありました。

小さな「ごめん」から始まった変化

授業が終わるとき、ユウタくんは

一番仲のいい友だちに、思いきって声をかけます。

「この前の試合さ…。

オレ、自分のミスもあったのに、

みんなのせいみたいに言ってたよな。ごめん。」

友だちは少し笑って、

「たしかにちょっとムカついたけどさ。

オレも“審判が悪い”とか言ってたし、おあいこだな。」

と返します。

その会話を聞いていた子も、

「オレもテスト悪かったとき、先生のせいにしてたかも…。

それも“バイアス”ってやつかな。」

とポツリ。

クラスの空気が、ほんの少しやわらかくなりました。

「誰のせい?」から「何を直す?」へ

その日の放課後。

ユウタくんはみんなに提案します。

「次から試合のあとさ、

“誰のせいか”じゃなくて

“何がよかったか・次に直したいところ”を一個ずつ言うってルールにしない?」

「いいじゃん、それ!」

「勝ったときも負けたときもやろう!」

次の試合。結果は惜しい負けでしたが、

ふり返りは前と違います。

「前半の声かけは良かった。次は後半も落とさないようにしたい。」

「最後のボール、オレが早く構えてたら取れたかも。次はそこ意識する。」

そしてユウタくんも言います。

「前は、“自己奉仕バイアス”ってやつで、

勝ったら自分のおかげ、負けたらみんなのせいにしてたと思う。

だからこれからは、

負けたときでも“自分が変えられること”を一個は探すって決めた。」

少し照れながらも、その表情はどこかスッキリしていました。

この物語の教訓と、あなたへの問いかけ

ユウタくんが学んだのは、

- 自己奉仕バイアスは、

だれの心にもある「自分を守るクセ」 だということ - それ自体が悪いのではなく、

気づかないまま全部人のせいにすると、

自分の成長チャンスを逃してしまうということ - 「今ちょっと、自分に都合よく考えてないかな?」

と一度立ち止まるだけで、

失敗も“次につながる材料”に変えられるということ

です。

では、画面の前のあなたに質問です。

- 最近、うまくいかなかった出来事を、

ぜんぶ「誰かのせい」にしてしまった場面はありませんか? - その中で、自分が変えられそうなポイントを一つだけ挙げるとしたら、どこでしょうか?

完璧な答えじゃなくてかまいません。

ただこの瞬間、

「もしかして今、“自己奉仕バイアス”が顔を出してるかも?」

と気づけたなら、

あなたはもう、ユウタくんと同じように

自分の心のクセと、すこし上手に付き合いはじめているのだと思います。

13.文章の締めとして

ここまで読み進めてきたあなたは、

きっともう、「自己奉仕バイアス」という言葉を

ただの“むずかしい心理学用語”としてではなく、

「あ、これ、自分の中にもちゃんといるクセなんだ」

という、少し身近な存在として感じているのではないでしょうか。

うまくいったときに「自分のおかげ」と思ってしまう瞬間。

失敗したときに「だれかのせい」にしたくなる瞬間。

そのどちらにも、

「自分を嫌いになりたくない」という

とても人間らしい願いが、ひそんでいます。

だからこそ、自己奉仕バイアスは

“退治すべき敵”というよりも、

ちょっと極端に自分を守ろうとしてしまう

心のボディーガード

のような存在なのかもしれません。

大切なのは、

そのボディーガードをクビにすることではなく、

「今はちょっと働きすぎてない?」

「もう少し一緒に落ち着いて、現実を見てみようか」

と、声をかけてあげられる自分になることだと思います。

その一歩は、

「バイアスって何だろう?」と検索し、

この記事をここまで読んでくださった時点で、

もうすでに踏み出されています。

これから先の毎日の中で、

- うまくいった日には、素直に自分をほめると同時に

「誰のおかげもあったかな?」と少しだけ振り返ってみる。 - うまくいかなかった日には、

「環境のせい」と言いたくなる自分を責めすぎずに、

それでも「自分が変えられそうな一歩」を探してみる。

そんな小さな選択の積み重ねが、

あなたと周りの人との関係を、

少しずつ、でも確実に変えていきます。

注意補足

今回の記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

心理学の専門書・論文・信頼度の高いWebサイトの情報などをもとに、

できるだけ正確になるよう注意して構成 しています。

しかし、

心理学は日々研究が進んでいる分野であること

自己奉仕バイアスについても、

文化差・個人差・状況による違いが多く報告されていること

から、

ここで紹介した内容が「唯一の正解」ではない

という点も、同時に大切にしたいと考えています。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、

「これが完全な答えです」と言い切るためのものではなく、

「あなた自身が興味を持って、さらに調べていくための入り口」です。

「自己奉仕バイアスってちょっとおもしろいかも」と

“自分に都合よく”興味がわいたなら、

その気持ちこそ大切なきっかけですので、

ぜひ本や論文などのより深い資料にも手を伸ばして、

あなた自身の視点でこの不思議な心のクセをじっくり味わいながら学び続けてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかこれからは、「自分だけに奉仕するバイアス」ではなく、「自分とまわりの両方にそっと奉仕できる自己奉仕バイアス」と一緒に歩んでいけますように。

コメント