『じゃがいも』の名前は?—『ジャガタラいも』から生まれた?日本語の秘密

じゃがいもはなぜ『じゃがいも』?—ジャガタラいもから馬鈴薯(ばれいしょ)まで、名前の物語

疑問の生じた物語

放課後、スーパーの野菜売り場。

5年生のレイくんは、かごの中の『じゃがいも』を見つめてつぶやきます。

「どうして“じゃがいも”って言うのかな?」

母さんは首をかしげながらスマホを取り出しますが、まだ答えは言いません。

レイくんの胸の中に、小さな疑問がふくらんでいきます。

—この名前の向こうには、どんな物語が隠れているのでしょうか。

記事を読むメリット

日本語『じゃがいも』の正しい由来がすぐわかります。

歴史・言語・暮らしがつながる面白さを、親子で共有できます。

誤解しやすいポイント(「馬鈴薯」との関係、危険な芽の扱いなど)もクリアに。

すぐわかる結論

お答えします。

17世紀はじめ、オランダ船がジャワ島の港町ジャガタラ(現ジャカルタ)から長崎へ運んだことにちなみ、『ジャガタラいも』が短くなって『じゃがいも』と呼ばれるようになった、というのが定説です。

農林水産省の解説にも、この由来が示されています。

意外と身近な疑問です。

毎日の食卓にのぼる“じゃがいも”の名前に、海を越えた歴史が眠っていました。

では——「ジャガのナゾ、次の段落からは、深掘り“いも”、いこう。」

「じゃがいも」とは?

定義

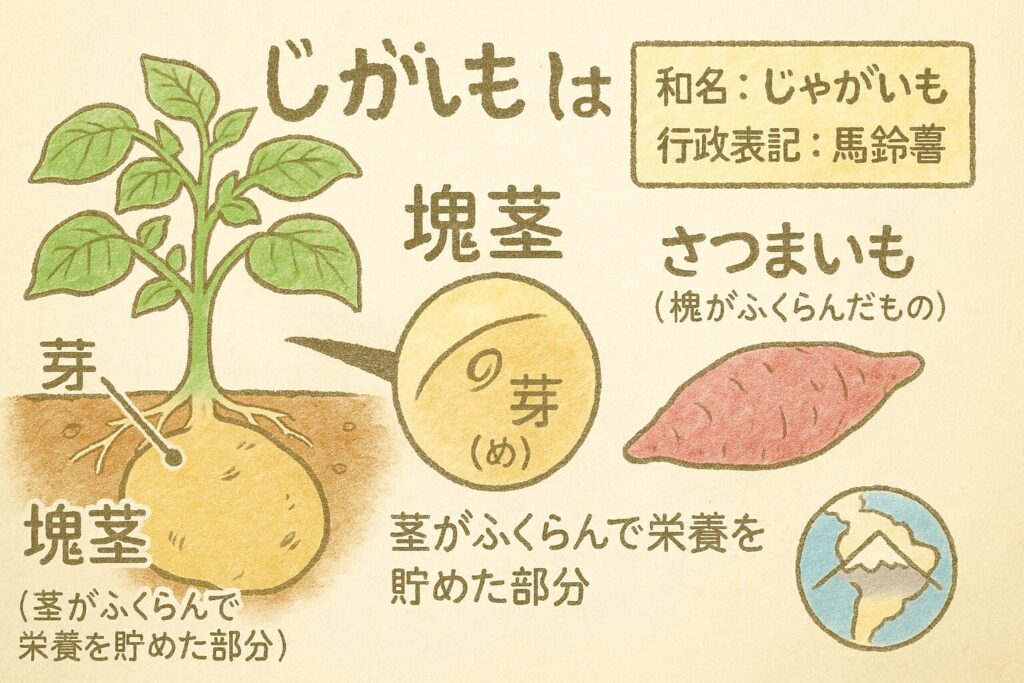

じゃがいもはナス科ナス属の多年草。地面の下に伸びた地下茎の先がふくらんだ「塊茎(かいけい)」を食べる野菜です。行政や統計では「馬鈴薯(ばれいしょ)」という表記もよく使われます。

「塊茎(かいけい)」は、くき(茎)が土の中でふくらんで、えさ(でんぷん)をためる部分のことです。

表面のポツポツは芽(め)で、ここから新しいくきや葉が出ます。

じゃがいもは塊茎の代表です。※ちなみにさつまいもは“根”がふくらんだ塊根(かいこん)で、塊茎とはちがいます。

和名と「馬鈴薯」の意味

日常の呼び名:じゃがいも

行政・生産現場:馬鈴薯(ばれいしょ)(統計や技術資料で多用)

「馬鈴薯」という語は、いもの形が“馬の首につける鈴(馬鈴)”に似ていることから来たとされます(北海道庁の解説など)。

原産地と“育ちやすい気候”

発祥は南米アンデスの高地。冷涼で日較差がある環境を好みます。世界で主食級に広がったのは、この寒さに強く育てやすい性質が大きいからです。

名前の由来(ことばの物語)

日本名の「じゃがいも」=「ジャガタラいも」の短縮が定説。17世紀はじめ、オランダ船がジャワ島の港町ジャガタラ(現・ジャカルタ)経由で長崎へ運んだことにちなむ、という説明は、農林水産省の解説や国語辞典にも載っています。

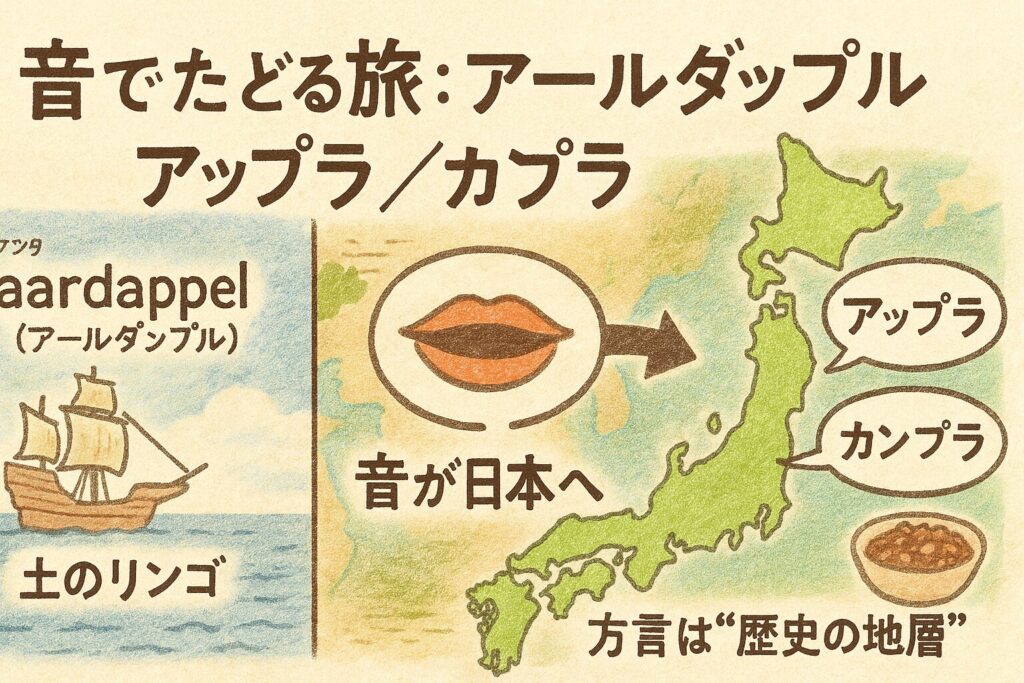

地方名の豆知識

東北などに「アップラ/カンプラ」という呼び名が残ります。これはオランダ語 aardappel(大地のリンゴ)に由来するとされるもので、江戸の交易文化の痕跡が方言に刻まれています。

育て方(家庭菜園の超要点)

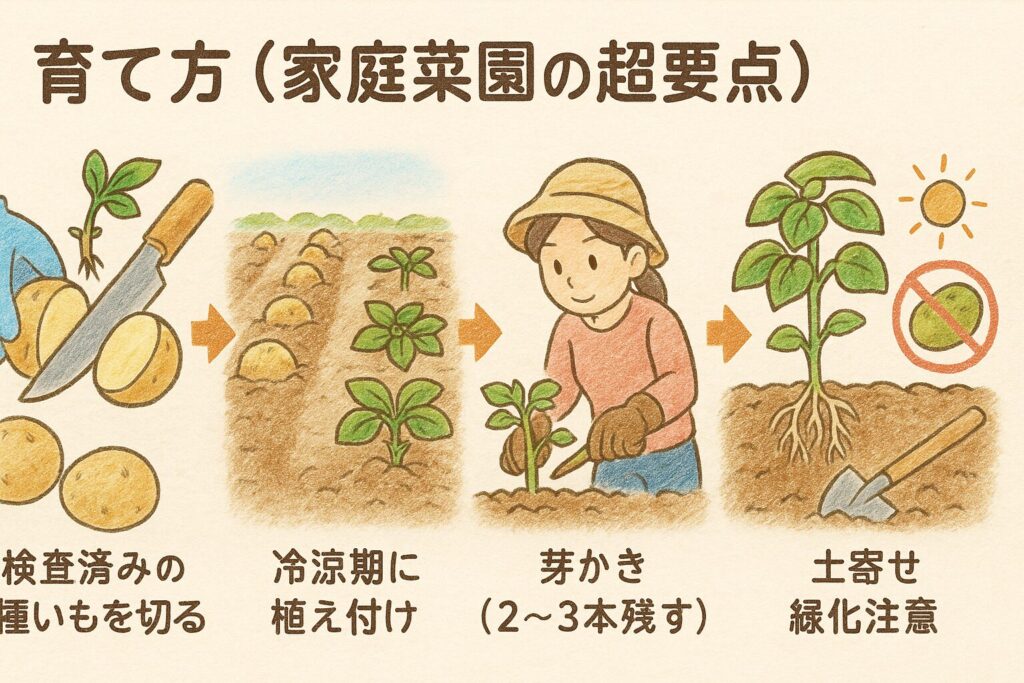

種いもを切って植える作物です(タネは播きません)。病害を避けるため検査済みの種いもを使うのが基本。

冷涼期に植え付け。芽が出たら芽かき(2〜3本残す)→追肥と土寄せ。いもが日光に当たると緑化して有毒成分が増えるため、土寄せはしっかり行います。

もっと詳しい作型や病害虫対策は、農水省「ばれいしょの基本的な栽培技術」を参照。

栄養(100gあたり・生/皮なし)

エネルギー59kcal、カリウム410mg、ビタミンC 28mgなど。日本食品標準成分表(八訂・増補2023年)の値に基づいています。

日本の主な生産地

国内の中核産地は北海道。令和5年度、北海道産ばれいしょの生産量は約193万トンで、でん粉原料用も含め国内供給を強く支えています(用途別の比率データ付き公表資料)。また、令和6年産の春植えばれいしょ統計も公開済みです。

なぜ注目されるのか?

いつ日本に入ってきた? 当時の空気感

慶長年間(1600年前後)に、オランダ船がジャガタラ経由で長崎へ——これが定説。年号は「17世紀初め」が安全なまとめで、「1598年」説も文化記事などに見られます(いずれも“オランダ・ジャワ・長崎”の軸は共通)。当初は食用の広がりが限定的で、“飢饉に強い作物”として徐々に評価が高まっていきます。

受け入れられ方:救荒(きゅうこう)の星

じゃがいもは貯蔵性が高く冷涼地でも育つため、飢饉の代替食=救荒作物として位置づけられてきました。辞典的定義でも、米や麦が不作のときに代わりに栽培・利用する作物の代表例としてじゃがいも・そば・さつまいもが挙げられます。

江戸後期・高野長英と『勧農備荒二物考』

天保の飢饉期、蘭学者高野長英(1804–1850)は『勧農備荒二物考』(1836)を著し、早ソバと馬鈴薯の栽培・貯蔵・食べ方まで具体的に説きました。救荒の“二物”=ソバ+じゃがいもで庶民を飢饉から守ろうという、当時としては実践的な提言書です。原資料や記念館の解説、書誌情報で確認できます。

なぜ“実用的”だったの?

保存・仕向けの幅:北海道では、令和5年度に生食・加工・でん粉原料・種芋という多用途へ仕向け。図表ではでん粉原料用が約4割を占める年も(用途別内訳の推移データ)。→不作リスクの平準化に寄与。

栄養面:カリウムやビタミンCを比較的多く含み、熱に弱いビタミンCでも“でんぷんに守られて残りやすい”ことが知られます(成分表の数値を根拠に活用)。

用語の整理(いまに続く文化現象)

行政=馬鈴薯、一般=じゃがいもという使い分けは現在も実務で見られ、品種登録区分でも“ばれいしょ”が用いられます。つまり、呼び名の揺れ自体が歴史の証拠になっているのです。

参考:安全の基本(家庭での注意)

芽や緑化した皮にはソラニン等の天然毒素が増えるため、芽は深く取り、緑部は厚めにむく。苦味があれば食べない——これは家庭でも徹底したいルールです。

実生活への応用例

親子会話のタネ:「今日のカレーの“じゃがいも”さ、名前のふるさとはジャカルタなんだよ」—食卓が世界地図に。

自由研究ネタ:「地方名マップ」を作って、“アップラ/カンプラ”など各地の呼び名を地図に貼っていく。オランダ語 aardappel から変化した方言も紹介できます。

ことばの比較:「馬鈴薯(ばれいしょ)」表記は行政統計や流通で目にする—スーパーの原材料表示や統計表で探してみよう。

すぐできるヒント集

買い物メモに「ばれいしょ=じゃがいも」と書き足して、家族で呼称の違いを覚える。

旬や産地ニュースをチェックして、食育×社会の話題に。

注意点や誤解されがちな点

誤解1:馬鈴薯は、どうして“じゃがいも”に当てられたの?

「馬鈴薯」は漢語の表記で、“馬の鈴に似た薯(いも)”というイメージからの命名とされます。江戸後期には、和名「ジャガタラいも」=漢語「馬鈴薯」という対応が辞書・本草関係の資料で示され、行政・流通・学術寄りの現場でこの漢字表記が広まりました。たとえば『物品識名』(1809)には「ジャガタライモ 馬鈴薯」と並んで記され、当時すでに“同物”として扱われていたことが確認できます。

いまの実務でも、行政・統計では「馬鈴薯」、一般向けや学術一般では「じゃがいも/ジャガイモ」というゆるやかな使い分けが続いています。

誤解2:慶長年間って、結局いつ?(“1598年で確定”ではない理由)

慶長(けいちょう)年間は 1596年10月27日〜1615年7月13日。「17世紀初頭」がこの時期です。ジャガイモの伝来はこの慶長期にジャワ(ジャガタラ)経由で長崎へという枠が堅い説明で、「1598年説」は文化記事などで見られる有力説の一つという扱いが適切です。年次は“諸説あり”を前提にしましょう。

食の安全:毒は“どこ”に多い?どう防ぐ?

多い場所ははっきりしています。

芽とその根元、皮(とくに光で緑化した部分)、未熟ないも。ここにソラニン/チャコニンが多くなります。

数値の目安(公的資料の要点)

ふつうの可食部:約7.5mg/100g(ソラニン等の合計)。

緑化部:100mg/100g以上になることも。

芽・傷部にも多い。

体重50kgの人で約50mgの摂取で症状の可能性、150〜300mgで致死の可能性が示されています。

家庭での対処

芽は根元から深く取る。

緑色は厚くむく(皮の下の緑も全部)。

未熟小粒や皮ごと調理は避ける。

苦味・えぐみを感じたら食べない(同時に調理した食材も避ける)。

加熱しても完全には無害化しません。

台所での“見て・触って・においを感じる”安全チェックが、家族を守る最短ルートです。

ひとこと要約

馬鈴薯=漢語表記。江戸後期の辞書で「ジャガタラいも=馬鈴薯」が並記され、現代の行政・統計まで続く使い分けに。

慶長年間=1596/10/27〜1615/7/13。年次は“慶長期伝来”が安全、1598年説は有力説の一つ。

毒は芽・根元・緑化皮に多い。深く除去+緑部は厚くむく+苦味なら食べない。

おまけコラム

音でたどる旅:「アールダップル」→「アップラ/カンプラ」

じゃがいもの方言「アップラ」「カンプラ」は、オランダ語 aardappel(アールダップル=直訳「土のリンゴ」)が日本で音変化したもの、と説明されることがあります。福島の郷土料理「みそかんぷら」を紹介する農林水産省のページにも、“aardappel が訛って kanpura へ”という由来が記されています。

さらに、いも類の研究団体が運営する解説でも、「アップラはオランダ語 aardappel に由来」と明記。言語学者のブログ(出典に学術書『ジャガイモの世界史』を引用)でも、アップラ/カンプラ=aardappel 系と整理されています。江戸の交易文化が音として残った痕跡だと考えると、方言がぐっと身近になります。

ちなみに、オランダ語 aardappel は本当に「土のリンゴ」の意。ドイツ語の Erdapfel やフランス語の pomme de terre など、“大地のリンゴ”系の呼び名は欧州各地に見られます。日本の「アップラ/カンプラ」は、その“地名・交易”だけでなく“音と意味の連鎖”までも伝えてくれる手がかりなのです。

もう一歩:方言は“歴史の地層”

国立国語研究所の研究では、じゃがいもの方言はバリエーションがとても多いこと、渡来・救荒作物としての普及の仕方が方言形成に影響したことが指摘されています。つまり「どこから、だれが、どうやって持ち込んだか」という歴史の地層が、名前の違いとして今も残っているのです。

まとめ・考察

“食べる世界史、話す日本語史”

結論の再確認

「じゃがいも」=「ジャガタラいも」由来が定説(ジャワ島ジャカルタ→長崎)。

行政・統計では馬鈴薯表記、日常語ではじゃがいも。場面で言い分けられる“用字の文化”がある。

芽・緑化部はソラニン/チャコニンに注意。家庭でできる安全手順を守る。

考察

一語の背後に、地理・交易・言語接触・救荒史が重なり合う。これは“教科横断”の最高の教材です。

合言葉は「食べる世界史」。カレーの“じゃが”を見たら、ジャガタラ→長崎→方言へ。音で旅する食卓を、今日から。

読者への問いかけ

あなたの街では、じゃがいもを何と呼びますか?

その呼び名の向こうに、どんな人や船や季節が見えますか?

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『ジャガイモの世界史―歴史を動かした「貧者のパン」』(中公新書)

著者/出版元:伊藤 章治 著|中央公論新社

特徴:南米誕生から欧州普及、日本への広がりまで、ジャガイモが歴史を動かした場面を通史で学べます。

おすすめ理由:日本語「じゃがいも」の背景(交易・救荒・地域史)を押さえる“軸本”。新書で読みやすく、先にこれを読むと他資料が整理しやすいです。

『じゃがいもが世界を救った――ポテトの文化史』

著者/出版元:ラリー・ザッカーマン 著、関口 篤 訳|青土社

特徴:飢饉・産業革命・移民など、社会と食の相互作用を文化史として描く名著。

おすすめ理由:語源の背後にある「なぜ各国でここまで広がったのか」を掘り下げ、名称・呼び名の多様性を理解する土台になります。

『ジャガイモの歴史』(「食」の図書館)

著者/出版元:アンドルー・F. スミス 著、竹田 円 訳|原書房

特徴:写真やエピソードが豊富で、各国の呼称・食文化の比較にも触れます。

おすすめ理由:「ジャガタラいも→じゃがいも」といった名称の物語を、世界の呼び名と照らして立体的に学べます。

現地で“言葉の由来”を体感できる場所

出島(国指定史跡「出島和蘭商館跡」/長崎市)

どんな施設?:江戸期にオランダとの交易拠点だった人工島を復元・公開。屋内展示や再現空間で当時の暮らしと交易を学べます。現在は建物や景観の復元が進み、往時の雰囲気を体験できます。

何が学べる?:「ジャガタラ(ジャカルタ)」経由で日本に来た“ジャガタラいも”という語源の背景=オランダ交易と海の道を、空間ごと理解できます。

THE DANSHAKU LOUNGE(北海道・七飯町)

どんな施設?:ミュージアム+レストラン+ショップの複合施設。道の駅「なないろ・ななえ」隣接。館内では「男爵いも」ゆかりの川田龍吉男爵と近代農業の歩みを展示。

何が学べる?:国産ジャガイモ(男爵いも)普及の歴史、道南の農と食文化。名称が地域に根づくプロセスを“見て・食べて”体験できます。

カルビー 北海道工場(北海道・千歳市)

どんな施設?:ポテトチップスや「じゃがポックル」などの製造工程を公開(来場見学・オンライン見学あり、要予約)。

何が学べる?:原料の「馬鈴薯(ばれいしょ)」が“商品名=ポテト”へ変わる現場を見学できます。呼び名の使い分け(行政語/日常語)も、パッケージや工程の言葉から実感できます。

文章の締めとして

きょうの食卓にある「じゃがいも」から、海の向こうの港や、江戸のことば、家族の安全な調理まで——小さな芋が、じつは大きな物語を運んでいることを一緒にたどってきました。

名前の由来を知るだけで、いつもの料理が少し違って見えてきます。

もしあなたの地域に残る呼び名や、家に伝わる食べ方があれば、ぜひ教えてください。

「言葉の旅」は、みんなの体験でさらに豊かになります。次はどの言葉を一緒にほどきましょうか。

疑問の解決した物語

夕方、台所にカレーの香りが広がります。

母さんはまな板の上のいもを見せて、「答えはね、ジャガタラから来たいも=“ジャガタラいも”。それが短くなって“じゃがいも”なんだよ」と静かに教えてくれました。

レイくんは地球儀をくるりと回し、ジャカルタから長崎へ線を引きます。「名前にも旅があるんだね」と目を丸くします。

芽を見つけたレイくんは、今日覚えたとおり芽は根元から“深く”取って手伝います。

食卓で一口ほおばると、「世界史の入口って、こんなにおいしいんだ」と笑顔。ノートには「今日の発見:じゃがいも=ジャガタラいも」と書き込まれました。

そして寝る前、レイくんは次のページに小さくメモします。

「次は“さつまいも”の名前も調べてみよう。」

——疑問は解けて、またひとつ、芋づる式に新しい旅が始まります。

注意補足

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる範囲で調べた内容に基づいていますが、ほかの見解もあり、これが唯一の答えではありません。今後の研究や資料の更新によって、解釈が変わる可能性もあります。

そのときはまたここで、最新の「じゃがいも物語」をアップデートしていきます。

興味が芽を出したなら、一次資料や専門書へ芋づる式に手を伸ばし、じゃがいも → 調べいも → 極めいも——どうぞ、もっと深く味わってください。

それではまた次の記事でお会いしましょう——心も知識も“ホクホク”に、じゃ、が、いも。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント