捨てられないのは“心のクセ”?――行動経済学で読み解く『保有効果』

捨てられない心理を解明!行動経済学で読み解く『保有効果』と活用法

疑問が生まれた物語

夏休みに一生懸命作った木の工作。

指先に絵の具をつけて色を塗ったぬいぐるみの洋服。

あなたにとっては、見るたびに笑顔になれる宝物です。

ところが、ある日。

お母さんが片づけをしていて、ゴミ袋を手にこう言います。

「もう使わないでしょ?」

胸がきゅっとして、「捨てないで!」と思わず声が出る。

――どうしてこんなに手放したくないんだろう?

出来栄えだけじゃない、“頑張った時間”や“思い出”が染み込んでいるから。

こうして、心の奥に浮かんだ不思議な感覚。

それこそが、今回のテーマ「保有効果」の核心なのです。

記事を読むメリット

すぐに本質がつかめて、ストレスなく手放すコツが分かります。

仕事・お金・学習にも応用でき、ムダを減らせます。

マーケティングの「無料お試し」など、仕組みの見え方が変わります。

すぐに理解できる結論

お答えします

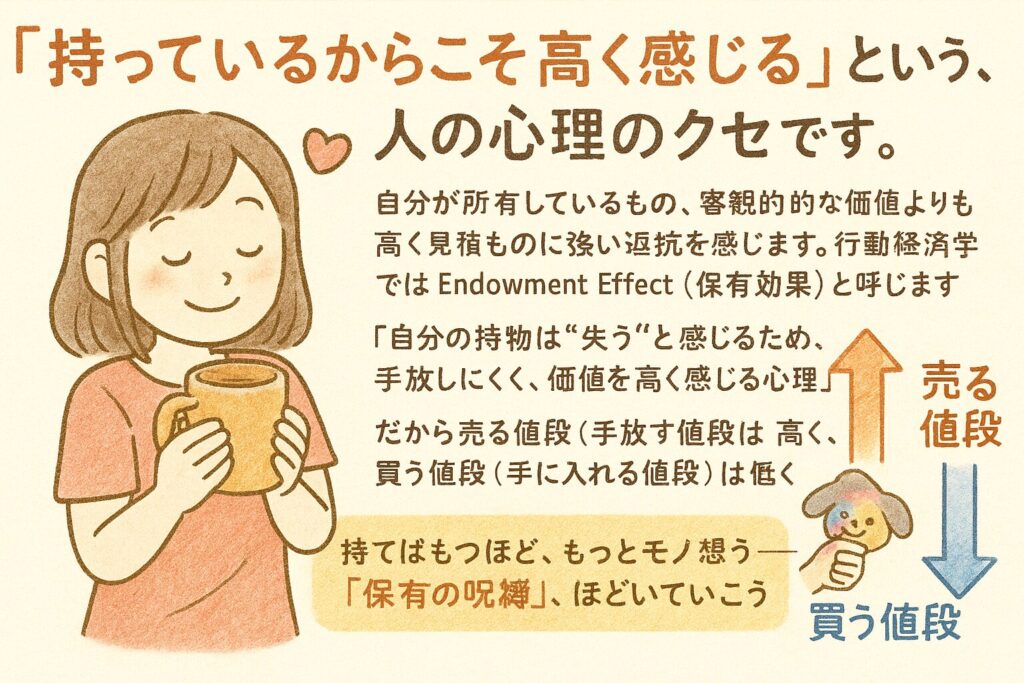

『保有効果』とは、

「持っているからこそ高く感じる」という、人の心理のクセです。

自分が所有しているものを、客観的な価値よりも高く見積もってしまい、手放すのに強い抵抗を感じます。行動経済学では Endowment Effect(エンダウメント・エフェクト 保有効果) と呼びます。

「自分の持ち物は“失う”と感じるため、手放しにくく、価値を高く感じる心理」です。

「自分のモノは特別に見えちゃう」ということですね。

だから売る値段(手放す値段)は高く、買う値段(手に入れる値段)は低く見積もりがちです。

ここから先は、さらに深く解説します。

「持てばもつほど、もっとモノ想う――“保有の呪縛”、ほどいていこう」

『保有効果』とは?

定義のくわしい説明と「身近な例」

保有効果(Endowment Effect エンダウメント・エフェクト)とは、「所有している」という事実だけで、同じモノでも自分にとって高く感じる心理バイアスです。

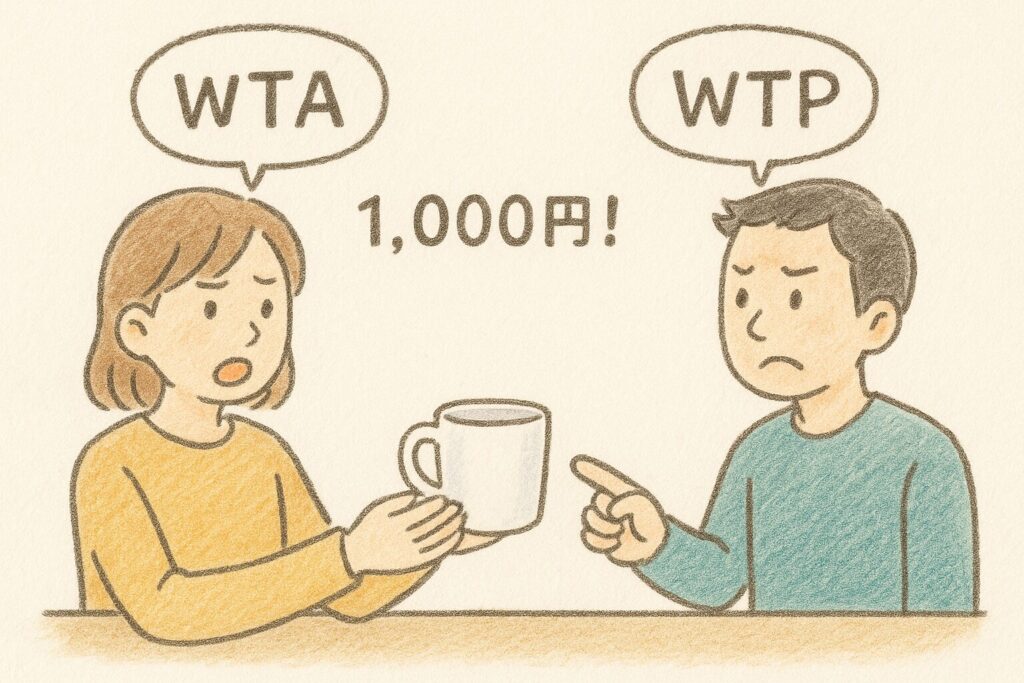

たとえば、同じマグカップでも「自分のマグ」は手放す値段『WTA(Willingness To Accept→ ウィリングネス・トゥ・アクセプト』)が高くなりがちで、他人のマグを買う値段『WTP(Willingness To Pay→ ウィリングネス・トゥ・ペイ)は低めに見積もりがちです。これは所有そのものが“価値の上乗せ”を起こすからです。

同じマグカップでも…

自分が持っている場合:

「これ売るなら最低でも1,000円はほしい!」 → これがWTA

行動経済学での意味:

自分の持っている物を手放すときに、受け入れてもよいと思える最小の金額のことです。

例えば、自分がすでに持っているマグカップを「売ってもいい」と思える最低額。

心理的には、「それ以下だと損した気持ちになるライン」です。

持っていない場合:

「このマグ、500円までなら買おうかな」 → これがWTP

行動経済学での意味:

まだ持っていない物を手に入れるために、払ってもいいと思える最大の金額のことです。

例えば、お店で見たマグカップを「この値段までなら買う」と決める上限額です。

日本語では「保有効果」のほかに「所有効果」や「授かり効果」と表記されることがあります。

由来:だれが、どう整理したのか

この現象を行動経済学の概念として体系化・命名したのは、経済学者リチャード・セイラーです(1980)。

セイラーは「人は常に合理的に選ばない」という実態に合わせ、プロスペクト理論(カーネマン&トヴェルスキー)をベースに消費者行動を説明しました。

代表的な実験:マグカップ実験(Kahneman, Knetsch, Thaler, 1990)

大学の参加者に半数だけマグカップを配布し、売買や交換の市場を作ります。

結果は明快でした。売り手の中央値$7.12に対し、買い手は$2.87。約2〜3倍の差が一貫して観測され、繰り返しの市場でも縮みにくいことが示されました。

実験から分かったこと

持っているから価値が上がる(=保有効果)。

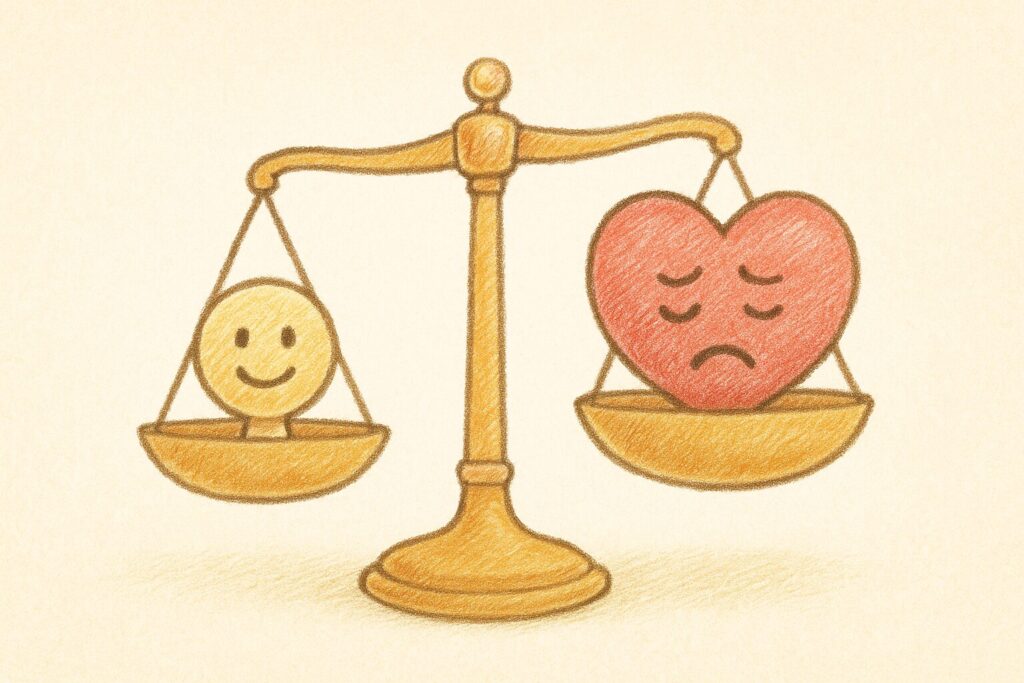

失う痛みは、得る喜びより強い(=損失回避)ため、手放しづらい。

だから、あなたが感じた「捨てないで!」という気持ちは、“心のクセ”として説明できるのです。

ポイント

保有効果が強いと、WTA(売る値段)がWTP(買う値段)よりずっと高くなる傾向があります。

心理的には「手放す=損」と感じやすいため、売るときのハードルが高くなるのです。

実験(マグカップ実験)では、この差が約2〜3倍に広がることが確認されています。

なぜ注目されるのか?

なぜ、そんな気持ちが生まれる?

背景にはプロスペクト理論の中核である損失回避があります。

同じ大きさの得・失でも、人は失う痛みをより強く評価するため、所有物を手放す=損に見えやすいのです。

この「参照点(自分の持ち物)」が動かない限り、売値は上がり、買値は下がるねじれが起こります。

どんな状況で起こりやすい?

愛着や使用価値がある“消費財”:マグ、ペン、チケット、思い出の品など。

学習できる市場でも持続:同じ商品で市場を繰り返しても、売値>買値の差は頑固に残ることが報告されています。

世の中ではどう使われている?

無料トライアル/返金保証:まず「自分のもの」感を持たせると、返す=損に感じて継続しやすい。セイラーの論文は「2週間試用+返金保証」を例に、このロジックを解説しています。

重要な例外と違い

現金同等の“トークン”(実験用):利用価値がなく、現金に引き換えるだけの記号では、保有効果はほぼ生じないことが示されています。

つまり、「使う・思い出・物語」がない対象では、所有の魔法がかかりにくいのです。

ミニ実験

クラスの半分にだけ、同じシールを配ります。

「いくらなら手放す?」と聞くと、持っている子は高値、持っていない子は安値を言いがちです。

――これは大学の“マグカップ実験”の構造を、子ども向けに縮小したイメージです(実際の研究は大学で実施)。

実生活への応用例

家の片づけ

写真に撮ってから手放すと、寄付・処分のハードルが下がると大学の研究から示唆があります。思い出は記録し、モノは軽く。

お金と投資

「昔から持っている株」を手放せない。保有効果+損失回避の組み合わせです。ルールで機械的に見直すのが対策。

買い物・サブスク

無料トライアルや返品保証は、“自分のもの感”を先につくる戦術。セイラーの論文でも “2週間試用+返金保証” の分析が示されています。

仕事・交渉

企画を“自分ごと化”した相手は手放しにくい。試作に触れてもらう/一緒に作ることで納得感が増します(プロトタイプ同席・共同編集など)。

すぐできるヒント集

手放しにくい物は写真+ひとことメモで記録→寄付箱へ。

サブスクは更新日前にチェックリスト。“ゼロベースで買い直すなら契約する?” と自問。

高額の私物は売値と買値を分けて考える(WTAとWTP)。

早速今日1つ、写真を撮って手放してみましょう。

注意点や誤解されがちな点

『なんでも保有効果』は間違いです

あなたが手放しづらいと感じるモノには、必ずしも保有効果が働いているとは限りません。

研究では、使い道がなく現金に換えるだけの「純粋な交換用トークン」では、効果がほとんど見られないケースがあります。

愛着も利用価値もないモノは、所有しても心に響かないのです。

『経験すれば消える』は早計

「経験を積めば、この心理はなくなる」と言われることがあります。

確かに、売買の経験で差が縮まった報告もあります。

しかし、カーネマンらの反復市場実験では、経験を重ねても売値と買値の差が残ったのです。

つまり、経験によって必ず薄れるわけではないという事実を忘れてはいけません。

呼び名の違いにご用心

保有効果には、「所有効果」「授かり効果」という別名があります。

すべてEndowment Effectを指しており、意味は同じです。

混乱を避けるためには、最初に「同義語」であることをはっきり説明しておくのが得策です。

誤解を避けるための心得

定義を冒頭に示す

適用範囲を説明する(愛着や用途の有無で変わる)

例外を明記する(トークンなど)

言葉の統一を図る

これらを押さえておけば、「保有効果」を正しく理解し、日常や仕事で役立てることができます。

間違った前提で判断しないためにも、知識をアップデートし続けましょう。

おまけコラム

思い出は“持つ”から“映す”へ

ものではなく、記録として“保有”する。

この発想を実地で検証した研究があります。

だれが提示したのか

研究を主導したのは、Karen Page Winterich(カレン・ペイジ・ウィンターリッチ)/ペンシルベニア州立大学、Rebecca Walker Reczek(レベッカ・ウォーカー・レチェック)/オハイオ州立大学、Julie R. Irwin(ジュリー・R・アーウィン)/テキサス大学オースティン校。

3名が中心となって、“物を捨てる前にその場で写真に撮ってもらう”という介入を実施しました。結果、参加者はより気持ちよく手放すことができ、「記憶のトリガー(写真)」を残せば、“所有”による心理的抵抗が和らぐということが示されたのです。この研究は、思い出はモノではなく“記録”として保存できることを教えてくれます。

寄付センター前で撮影を勧める/その場で写真を撮るなどのフィールド実験と複数の実験を行い、「写真=記憶の引き金」を残すと“手放す痛み(アイデンティティ喪失感)”がやわらぐことを示しました。

どんな実験だったのか

学生寮の寄付ドライブで、掲示ポスターに

「寄付の前に sentimental な品を写真に撮ろう」 と撮影を促す文面を入れた条件と、通常の呼びかけをした条件を比較。

結果、撮影を促す寮は寄付量が最大35%多く、季節を変えた追試でも約15%増を確認。寄付センター前で即席写真を撮る施策も、“手放す後悔”を軽減しました。

なぜ効くのか

人は sentimental な品を捨てづらいのではなく、「記憶や自分らしさを失うこと」を恐れます。

写真という代替の“記憶の器”を用意すると、記憶=自分らしさは守られるため、モノ自体は手放せる――というプロセスです(Journal of Marketing掲載)。

「売る」とは相性が悪い?

同研究は、“寄付”では効果が強い一方、“売る”場面では同じ強さでは出ない可能性も報告。お金の文脈が入ると、品が“神聖(sacred)”に感じられ、写真だけでは十分に中和されないためです。

所有すると価値を高く感じるという直観は古くから日常にありました。

ただし、経済学は長く「完全に合理的」な前提を核にしており、感情やアイデンティティの影響は測定・理論化が難しかった。

そこにセイラー(1980)が「保有効果(Endowment Effect)」として概念を整理し、損失回避と結びつけて学術化。その後、Kahneman・Knetsch・Thaler(1990)が市場実験(マグカップ等)で強固に示した――という流れです。

物語の保存先を“モノ”から“記録”へ

写真=記憶のトリガーを残すと、“所有の魔法”がほどけ、気持ちよく手放しやすくなります。

まとめ・考察

今回の要点

保有効果=「持っているだけで高く感じ、手放しづらい」という心理。

背景には損失回避があり、WTA(売る値段)>WTP(買う値段)のねじれが市場をまたいで持続することが示されました。

新たな視点①:介入の“順番”が効く

写真→仕分け→手放すの順でやると、参照点が“現物”から“写真”へ移動。 参照点が動けば、「手放す=損」の評価が弱まり、行動が軽くなります。これは実務で再現可能な低コスト介入です。

新たな視点②:例外が示す“境界線”

現金に等しいトークンでは保有効果がほぼ出ない――利用価値・愛着・物語がないから。

“効きやすい対象”の条件が見えるので、応用や設計がしやすくなります。

新たな視点③:家の“思い出棚”は、モノよりデータで

写真・動画・音声・短いメモで“思い出の引き金”を濃く残し、物量は最小化。

非営利の寄付も増え、暮らしの余白も生まれる――個人と社会が両得の設計です。

数字(WTP/WTA)と写真で主観を客観に戻す仕組みを、日常に埋め込みましょう。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『行動経済学の逆襲』

著者:リチャード・セイラー(Richard H. Thaler)/訳:遠藤真美

出版社:早川書房

本の特徴:行動経済学の第一人者であり、2017年ノーベル経済学賞を受賞したセイラーが、自身の研究史と行動経済学の進化を語る自伝的エッセイ。保有効果(Endowment Effect)の命名・体系化を行った本人による一次情報が豊富。実際の研究エピソードや実験背景が、ユーモラスかつ読みやすい文章で綴られています。

おすすめ理由:保有効果の理論的背景と、その誕生エピソードを直接知ることができる。本書に触れることで、単なる用語理解に留まらず「なぜこの発見が重要なのか」が深く理解できる。ビジネス・マーケティングへの応用ヒントも豊富で、ブログ記事の裏付けとして信頼性が高い。

『ファスト&スロー(上・下)』

著者:ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)/訳:村井章子

出版社:早川書房

本の特徴:人間の思考を「速い思考(直感的で瞬間的)」と「遅い思考(論理的で熟考的)」に分類し、それぞれが意思決定に与える影響を解説。プロスペクト理論(損失回避の心理)を体系化したカーネマンによる代表作。膨大な実験データと事例を交え、経済・心理・日常行動を横断的に分析。

おすすめ理由:保有効果の根底にある「損失回避」の心理を深く理解できる。マグカップ実験など、保有効果に関連する実験も詳述されているため、今回のテーマの理論的支柱となる。思考のクセを理解することで、読者が保有効果を意識的にコントロールする方法にもつながる。

『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』

著者:佐藤雅彦+菅俊一+高橋秀明

出版社:マガジンハウス

本の特徴:行動経済学の主要な心理バイアスを、マンガ形式で直感的に理解できる構成。難解な専門用語を使わず、日常の「あるある」事例で解説。学術的内容を崩しすぎず、かつ軽やかに読める入門書。

おすすめ理由:保有効果を初めて知る読者や、専門書が苦手な人でもスムーズに理解できる。読者が記事を読んだ後、さらに知識を深める「入り口の一冊」として最適。図解や会話形式により、マグカップ実験や損失回避のイメージを視覚的に捉えやすい。

この3冊は

一次情報で理論を学ぶ(セイラー)

損失回避や心理メカニズムを深く理解する(カーネマン)

直感的に日常への応用を掴む(まんが解説)

という三段構えで知識を補完できるラインナップです。

疑問が解決した物語

疑問が浮かんだその日の夜、調べてみた。

そこで出会った言葉――「保有効果」。

人は、自分が持っているだけで、

その価値を高く感じ、手放すのに抵抗を覚える。

理由は、出来栄えや値段だけじゃない。

そこに費やした時間や思い出が、

価値を押し上げているから。

そうか。

あの工作も、あの洋服も、

私の時間や想いが詰まっているんだ。

ただの“モノ”じゃない。

私の一部なんだ。

だから、写真に撮って記録することにした。

モノは減っても、思い出は残る。

むしろ、心の中で

もっと鮮やかに輝き続ける。

――こうして疑問は解けた。

「保有効果」という名前と一緒に。

そして気づく。

本当に大切なのは、

モノそのものよりも、

それを大切に想う自分の気持ち。

その気持ちは、誰にも捨てられない。

私が、これからも持ち続けていく。

締めの文章

持っているだけで価値が膨らむ――それが「保有効果」です。

今回ご紹介した理論や実験、そして実生活での応用方法は、日々の買い物やモノの整理、ビジネスの設計にまで役立つヒントになります。

もし今、あなたの身の回りに「手放せないのに使っていないモノ」があれば、今日が見直しのチャンスかもしれません。

写真に残す、価格を数値化して客観視する――ちょっとした工夫で、心も空間も軽くなるはずです。

補足注意(スタンス・免責)

本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で信頼できる論文・大学サイト・辞書系を元に作成しました。行動経済学は、まだまだ発展途上の分野です。新しい研究が進めば、今回お話ししたことにも修正や新発見が加わるでしょう。

だからこそ、学びを続けることで、自分の価値観や行動パターンも柔軟にアップデートできます。

解釈には他の立場もあり、研究の進展で結論が更新される可能性があります。

🧭 本記事のスタンス:ここは「唯一の正解」ではなく、読者が自分で興味を持ち、調べるための入り口です。多様な視点を歓迎します。

『保有効果』に触れた今こそ、知識を“所有”から“探求”へ。さらに深い文献に触れて、理解の価値を高めてみませんか。

『物は軽く、思い出は濃く』

あなた自身の選択基準を見直すきっかけに、この保有効果の知識がなれば嬉しく思います。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント