【初詣の本当の意味】実は鉄道会社が広めた!? 意外と知らない日本文化のルーツと魅力

「初詣って、いつからあるの?」

その疑問、いますぐ答えます

答え:初詣が今の形になったのは、明治時代から。

きっかけは鉄道会社のPRでした!

お正月といえば「初詣」。でもよく考えると…

「神社でお参りするのって、そんなに昔からあったの?」

「本当に“伝統行事”なのかな?」

そんな素朴な疑問、持ったことありませんか?

実は今のような「初詣」は、明治時代に鉄道会社のプロモーションで一気に全国に広まったものだったのです。

この記事では、初詣の歴史と由来、

なぜ鉄道が関係しているのか

正しい参拝のマナーとタイミング

初詣をもっと楽しむ豆知識

まで、ひとつずつ丁寧に、でも読みやすくご紹介します。

「初詣」って何? そもそもの意味と今の形

初詣(はつもうで)」とは、新年を迎えて初めて神社やお寺に参拝すること。

多くの人が1月1日〜3日の「三が日」に行きますが、実は…

1月中でも、それどころかその年のうちならいつでも、その年の“最初の参拝”が初詣です。

つまり、三が日を過ぎても、混雑を避けて落ち着いてお参りしても問題なし。

昔の人は何をしてた? 初詣のルーツをひもとく

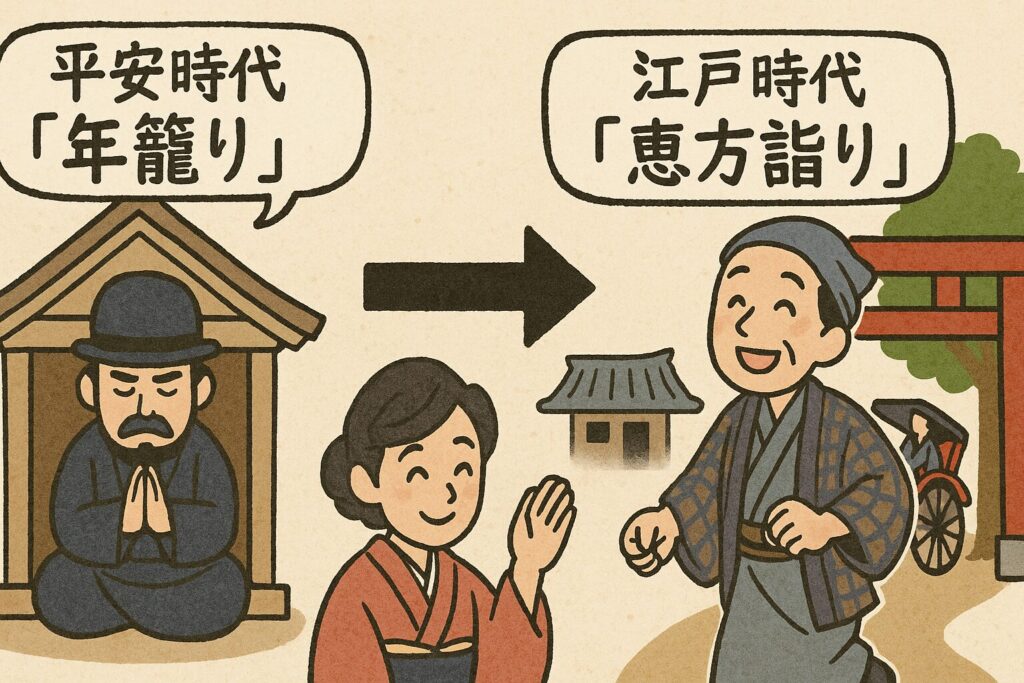

起源は「年籠り(としごもり)」

平安~江戸時代にかけて、氏神(うじがみ)様のもとで大晦日から元旦にかけて夜を明かす風習がありました。

これが「年籠り」。当時は、家長(お父さん)が代表して行う神聖な儀式でした。

江戸時代には「恵方詣り(えほうまいり)」

さらに、その年の縁起の良い方向(恵方)にある寺社にお参りする風習も。

これらの古い習慣が組み合わさり、やがて「初詣」という形へとつながっていきます。

決定打は“鉄道会社の広告”だった!

明治時代、鉄道の普及とともに…

明治中期、鉄道網が日本中に広がりはじめたころ。

鉄道会社は「お正月は家で寝てるより、列車に乗って有名な神社に初詣へ!」と新聞やポスターで大々的に宣伝しました。

中でも有名なのが、「川崎大師」「成田山新勝寺」「明治神宮」など鉄道沿線の大社。

その結果、都市部を中心に人々が正月に列車で出かけて初詣をするようになり、今の「初詣スタイル」が一気に全国に定着していきました。

初詣の“作法”と“タイミング”を再確認!

初詣って、実は「厳密な決まり」はない

基本:その年の初めての参拝=初詣

一般的なタイミング:1月1日〜3日(または松の内=1月7日まで)

忙しい人は:1月中、または節分まででもOK

神社とお寺、どっちに行けばいいの?

神社:願いごとや家内安全などを祈願

お寺:厄除け、祖先供養などが主

→こだわる必要はなく、自分が「心が落ち着く」と感じる場所でOK

【暮らしに生かす】初詣の3つのメリット

✅ 1. 心のリセット

神聖な空間で静かに手を合わせることで、気持ちが整い、新しい年への意欲が湧いてきます。

✅ 2. 目標の再確認

おみくじや絵馬を通じて、自分の願いや目標を言語化するきっかけになります。

✅ 3. 家族や友人との絆を感じられる

一緒に参拝することで、普段口にできない想いや感謝を分かち合えるチャンスにも。

おまけコラム:再訪したくなる「初詣の楽しみ方」

朝早く行くと…空気が澄んでいて心が洗われます

屋台も楽しもう:甘酒やたこ焼きなど、冬の風物詩

もし混雑が苦手なら:1月半ばの「寒詣(かんもうで)」もおすすめ

まとめ

「初詣」は明治時代、鉄道の普及とともに定着した比較的新しい風習

起源は「年籠り」や「恵方詣り」など、日本人の祈りの文化にあり

正しいルールはなく、自分にとって意味のある参拝が大切

気持ちを整え、目標を立てるきっかけになる現代にも役立つ行事

筆者の思いと読者への問いかけ

毎年の初詣で「今年も前を向いて歩こう」と思いを新たにすることもおおいのではないでしょうか。

何かにすがるというより、「静かな決意」を自分の中で育てる行為かもしれません。

あなたにとって、初詣はどんな時間ですか?

今年は、少し立ち止まって、自分の心と向き合ってみませんか?

おすすめ本(もっと学びたい方へ)

『神道入門』山折哲雄(角川ソフィア文庫)

『神社と日本人』新谷尚紀(中公新書)

【国立歴史民俗博物館】初詣の特集ページ(公式)

『日本人のしきたり』飯倉晴武(青春新書)

🛤 なぜ鉄道会社が関係していると言えるのか?

鉄道開通とともに「団体初詣」が広がった

明治中頃、成田山新勝寺(千葉)や川崎大師(神奈川)などは、鉄道沿線にありました。

鉄道会社(例:日本鉄道・京浜電気鉄道)は、新聞広告やポスターで参拝を呼びかけるキャンペーンを展開しました。

鉄道の利用者数を伸ばすための戦略だった

正月は鉄道の閑散期。

人の移動を促すために、「初詣ツアー」のような形で団体参拝を仕掛けたのです。

| 時代 | 内容 |

|---|---|

| 古代〜江戸時代 | 年籠り、恵方詣り、初縁日などが主流(主に個人または家長の参拝) |

| 明治時代 | 「初詣」という言葉と概念が定着/鉄道会社が広告展開 |

| 大正〜昭和初期 | 全国に初詣の風習が普及/家族・団体での参拝文化へ発展 |

✅ 結論:この説は信頼できる根拠に基づいています

「鉄道会社が初詣を広めた」という説は、民俗学、鉄道史、広告史、宗教社会学などの分野で広く認められた見解です。

ただし、補足としてお伝えするべきことは

「初詣そのもの」が鉄道会社によって“作られた”わけではなく、

古来の信仰行為(年籠り・恵方詣りなど)をベースに、

明治以降の社会的背景(交通・都市化・宣伝)が加わって“今の形”になった

……というのが正確な表現です。

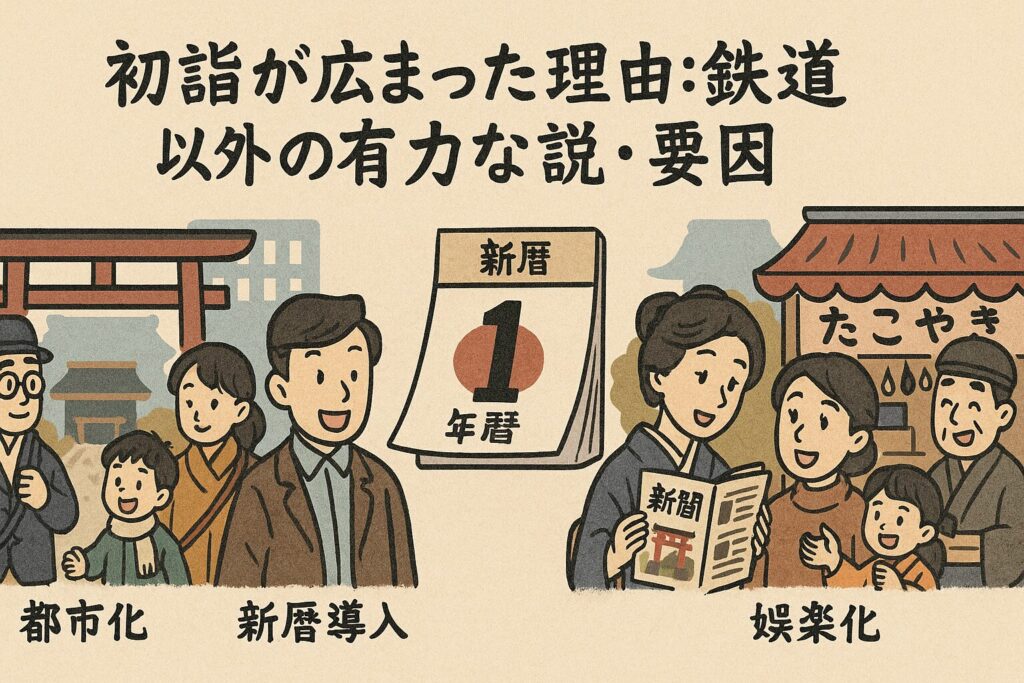

🔎 初詣が広まった理由:鉄道以外の有力な説・要因

近代化・都市化による生活スタイルの変化

📌 解説:この時代、都市生活では氏神信仰や家のしきたりが弱まったため、“公共の信仰空間”である神社仏閣に新年の願いを託す”という行動が、自然と広がっていったともいえます。

暦の変化(旧暦 → 新暦)による「年始」の見直し

📌 解説:明治6年(1873年)に旧暦から新暦(太陽暦)へと変更されました。新暦の導入により、元旦という日が“国家的な新年の始まり”として強調されました。

その象徴的な行動として「初詣」が自然と重視されるようになり、国民の間に広まりやすくなったと考えられます。

新聞・メディアの発達による“情報の共有”

📌 解説:メディアを通じて「この神社に初詣に行くと縁起がいい」「今年の恵方は○○」といった縁起担ぎ的情報が全国に共有されるようになり、風習としての初詣が定着していきました。

明治政府の“国民統合政策”の影響(国家神道の浸透)

📌 解説:新年の参拝が、国家や天皇への忠誠の象徴的行為と位置づけられた地域もありました。

これにより、初詣が「個人の願掛け」だけでなく「国家的な儀礼」的な側面をもつことになり、学校や官庁などでも“参拝習慣”として導入された事例があります。

生活の娯楽・レクリエーションとしての役割

📌 解説:正月の娯楽が少なかった時代、家族で出かけられる楽しい行事として定着しました。

屋台や出店、福袋などのイベントも加わり、「神聖な儀式」+「お祭り気分」というハイブリッドな文化へと発展しました。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 鉄道の普及 | 移動の利便性と企業の広告戦略が初詣を拡大 |

| 都市化と信仰の個人化 | 村社会の崩壊とともに、誰でもできる信仰行動が求められた |

| 新暦導入 | 「元旦」の意味が明確化され、初詣のタイミングと合致 |

| 情報伝達の進化 | メディアによる風習の共有と定着 |

| 政府の宗教政策 | 神道の国教的利用による“参拝奨励”の影響 |

| 娯楽化 | お正月の“楽しみ”として根付いた文化面 |

✅ 結論:鉄道会社の影響は「大きなきっかけの一つ」にすぎない

「鉄道会社が初詣を広めた」というのは正しいですが、あくまで“複数ある要因の中のひとつ”です。

近代化・都市化・宗教政策・メディア・暦の制度変更など、日本社会の変化が複合的に重なって初詣は今の形になったと理解するのが、もっとも正確です。

注意

※本記事の内容は、個人の調べられる範囲内での信頼できる資料・公的情報をもとに執筆していますが、文化や宗教には地域や時代により多様な見解があります。ご自身でも調べて深めてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント