『後光(ハロー)効果』:第一印象に“引っ張られる”脳のクセと“一つの長所で全部良く見える”不思議

『後光(ハロー)効果』とは?第一印象に“引っ張られる”脳のクセを物語で理解――例・対策・注意点まで【3秒で結論】

ある目立つ長所(知性)が、無関係な他の特性(性格)まで良く見せる。目立つ特徴のせいで他の特徴が見えなくなる。

ただし“消える”のではなく、重みづけが偏って過小評価・過大評価になるのが実態です。

初対面で見た目が魅力的な人に会うと、

まだ性格も能力も知らないのに、

つい「きっとやさしくて、仕事もできそう」と感じてしまうことはありませんか。

3秒で分かる結論(SEO/離脱防止)

ハロー効果=一つの目立つ特徴が、他の評価まで“よくも悪くも”ゆがめる認知バイアス。

短所は消えず、ただ見えにくくなるだけ。——ここが誤解ポイントです。

3秒で答えが返るミニQ&A

Q1. ハロー効果って一言で?

A. 一つの強い印象が、無関係な評価まで同じ方向に引っ張る心のクセ(認知バイアス)です。短所は消えず、見えにくくなるだけ。

Q2. 具体例は?

A. 「見た目が良い → 性格も良さそう」「学歴が高い → 仕事もできるはず」など、別次元への一般化。

Q3. 逆はある?

A. あります。ホーン効果=最初の短所が他の評価も悪く見せる。

Q4. どう防ぐ?

A. 項目分離→最後に合算/事実(記録・数値)へ戻す/一晩寝かせて再採点/第三者チェック。

Q5. “短所が消える”は正しい?

A. 誤り。短所はあります。評価の重みづけが偏るため、相対的に見えにくいだけ。

今回の現象とは?

このようなことはありませんか?

- 面接で名門大の経歴を見た瞬間、「協調性も高いはず」と感じる。

- ECで星の平均評価だけを見て、自分の用途検討を飛ばしてしまう。

- 落ち着いた口調の人に会うと、几帳面さや誠実さまで先読みしてしまう。

どれも一つの印象が他の判断に広がる典型的パターンです。

例:「頭が良い」→「性格も良いはず」と別次元へ一般化してしまう(本来は無関係)。

この記事を読むメリット

- 第一印象の罠を回避して、誤解・摩擦・ムダなストレスを減らせます。

- 人事・購買・人間関係で使える公平な見方のコツ(チェックリスト/分離採点/ブラインド)を持ち帰れます。

疑問が生まれた物語

転職の一次面接。相手は姿勢がよく、声が落ち着いた人でした。

私は「きっと段取りも早く、几帳面だ」となぜか確信してしまいます。

けれど、課題提出のメールは締切ぎりぎり。添付ファイル名もバラバラでした。

——どうしてだろう。最初の印象に強い光を当てすぎて、細部が見えなくなっていたのかもしれません。

**謎だな。不思議だな。**このモヤモヤの正体、いっしょに確かめに行きましょう。次へ。

すぐに分かる結論

お答えします。

それは『ハロー効果』です。

一つの顕著な特性(外見・話し方・学歴など)が、無関係な他の特性(性格・几帳面さ・能力)の評価に無自覚に影響します。短所は消えず、ただ見えにくくなる**のです。

よくある勘違い → 正しくは

- × 長所がある人は短所が“消える”

- 〇 短所は消えません。評価の重みが偏って目立たなく見えるだけです。

逆方向(最初の短所が他も悪く見せる)はホーン効果と呼ばれます。あわせて知っておくと混同を防げます。

『ハロー効果』とは?

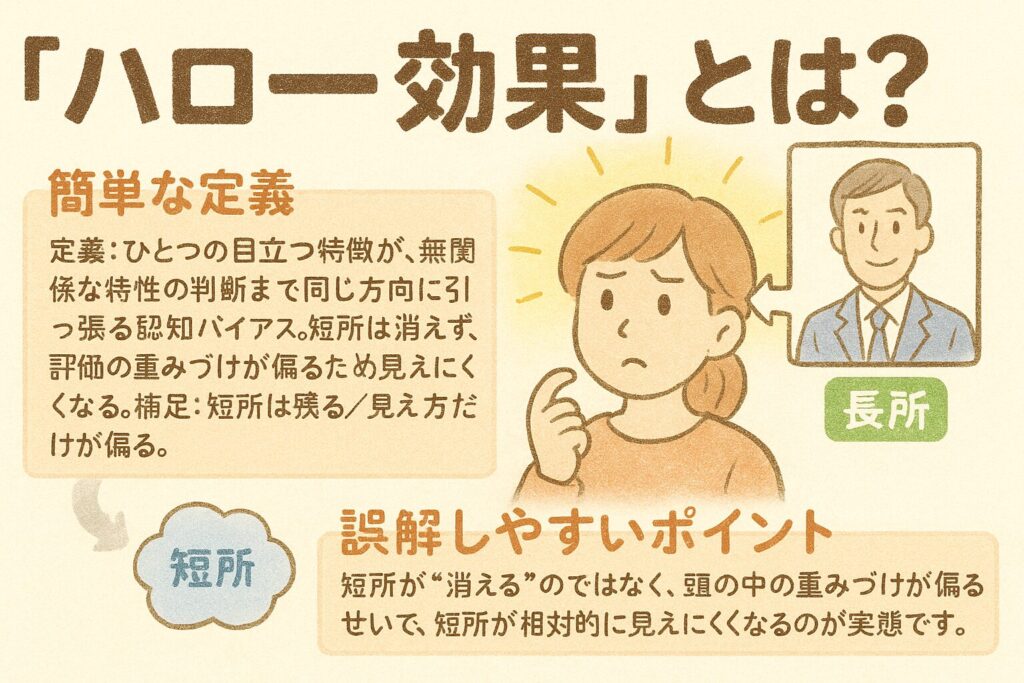

簡単な定義

定義:ひとつの目立つ特徴が、無関係な特性の判断まで同じ方向に引っ張る認知バイアス。

短所は消えず、評価の重みづけが偏るため見えにくくなる。

補足:短所は残る/見え方だけが偏る。

ハロー効果(Halo Effect/ハロー・エフェクト)とは、ある対象の目立つ単一の特徴(長所でも短所でも)が、無関係な他の評価にまで広がってしまう心理現象です。心理学では**認知バイアス(ニンチ・バイアス:認知の“かたより”)**の一種として整理されます。要するに、ひとつの強い印象が別の項目の採点を上げ下げしてしまうことです。

誤解しやすいポイント

短所が“消える”のではなく、頭の中の重みづけが偏るせいで、短所が相対的に見えにくくなるのが実態です。

由来(言葉の背景)

Halo(ヘイロー/ハロー)は光輪・後光のこと。宗教美術で聖人の頭部に描かれる光の輪を指します。日本語の**「後光(ゴコウ)」も、仏や菩薩の体から発する光/光背(コウハイ)**を意味します。強い光が全体を明るく見せるイメージが、そのまま現象名の比喩になっています。

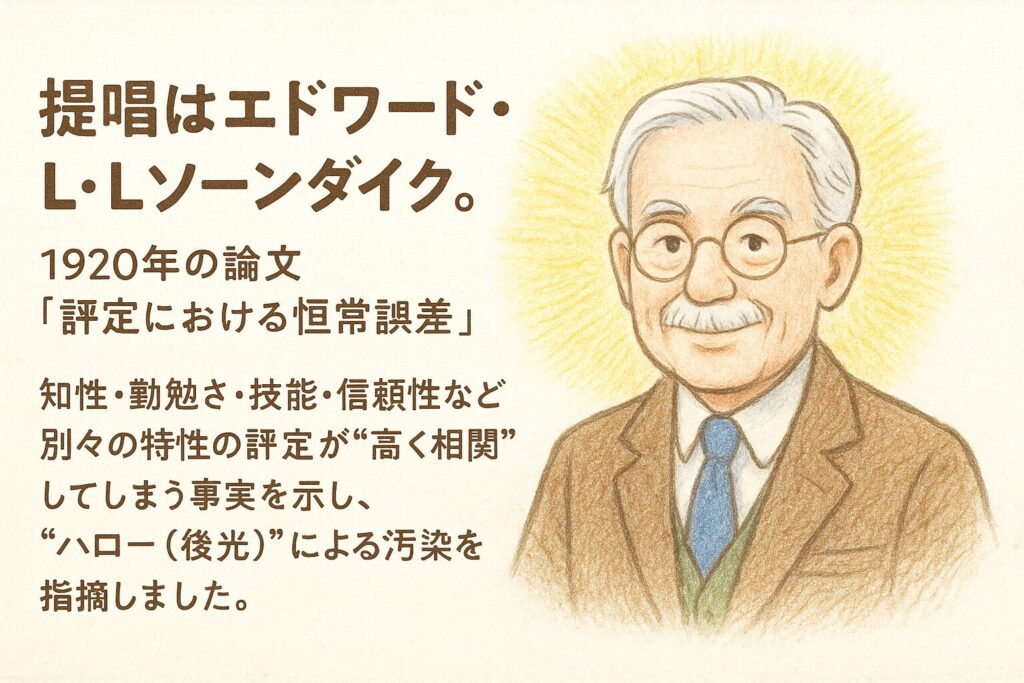

誰が提唱した?(発表の中身)

提唱はエドワード・L・ソーンダイク。1920年の論文**「A Constant Error in Psychological Ratings(評定における恒常誤差)」で、知性・勤勉さ・技能・信頼性など別々の特性の評定が“高く相関”してしまう**(=項目ごとに独立に見られていない)事実を示し、“ハロー(後光)”による汚染を指摘しました。

つまり

全体の好悪印象が個別の点数をならしてしまう——これが“恒常誤差”として問題化したのが出発点です。

代表研究(方法がイメージできるように)

- Nisbett & Wilson(ニスベット&ウィルソン, 1977)

同一人物の講師に、先に好ましい/好ましくない印象を与えると、発音・外見など本来無関係な属性まで好悪に引っ張られて評価が変化。しかも本人はその影響に気づきにくい(無自覚)ことを示しました。 - Dion・Berscheid・Walster(ディオンら, 1972)

見た目の魅力を操作すると、性格・能力の推定が**「美しい人は良い人(What is beautiful is good)」の方向へ一般化**。身体的魅力→他特性への波及を実験で確認しました。

なぜ注目されるのか?

注目ポイント(どこで効く?)

採用・人事評価・教育・購買・ブランド・UX(ユーザー体験)など、最初の印象が強く働く場面で体系的な偏りを生みます。ひとつの良し悪しが全体評価を左右してしまうため、公正さと成果の両面で重要視されています。UXの実務でも**初回体験(ファースト・タッチ)**の設計が重視されます。

心の動き(どうして起こる?)

- 属性置換(アトリビュート・サブスティテューション)

本来むずかしい問い(例:誠実さは?)の代わりに、目につく簡単な手がかり(例:見た目・肩書)で答えてしまう近道のこと。**判断の“代用”**が起きると、一部の印象が他項目へ同化しやすくなります。 - 超短時間の第一印象

顔の印象は0.1秒(100ミリ秒)程度でも形成され、その後の判断に残りやすいことが示されています。速さゆえにバイアスが混入しやすいと考えられます。

脳の動き(研究の“示唆”として)

- 背内側前頭前野(ドーサル・メディアル・PFC/dmPFC)

人物印象の形成・更新に関与することが報告されています(印象が後から修正されるときの脳活動パターン)。 - 扁桃体(ヘントウタイ)

顔の“信頼できそうか”の評価に関与する報告があり、不信頼にみえるほど活動が上がるなどの知見が示されています。※脳研究は状況依存もあるため、断定ではなく“候補”として理解してください。

社会での受け止め方・活用のされ方

- UX/Web:最初の接点の印象が全体評価へ波及しやすいため、初回体験の設計(情報の見せ方・読みやすさ・最初の成功体験)が重視されます。

- 人事評価:自覚だけでは抑えにくいので、チェックリスト化/項目ごとの分離採点→最後に合算/ブラインド(名前・写真を隠す)/複数評価者など、仕組みで減らすのが定石です。(原理は4章の研究群を参照)

用語・人物の補足説明

エドワード・L・ソーンダイクとは?

タイトル:エドワード・L・ソーンダイク(Edward L. Thorndike)って誰?

本文:アメリカの心理学者。1920年の論文「A Constant Error in Psychological Ratings」で、一つの印象が他の評定をゆがめる“恒常誤差”(ハロー効果)を指摘しました。コロンビア大学の教育心理学・学習研究でも有名です。

Nisbett & Wilson(ニスベット&ウィルソン)って誰?

タイトル:ニスベット&ウィルソン(Nisbett & Wilson, 1977)—“ハロー効果は無自覚で広がる”を示した研究者

リチャード・E・ニスベット(University of Michiganの社会心理学者)。好悪の第一印象が無関係な評定まで広がることを示した論文「The Halo Effect: Evidence for Unconscious Alteration of Judgments(1977)」の共著者。

ティモシー・D・ウィルソン(University of Virginia)。内省の限界や無意識過程の研究で知られ、上記論文の共著者。

代表論文は同一講師の印象を“好ましい/好ましくない”と先に操作し、発音・外見など本来無関係な属性の評価まで無自覚に引っ張られることを示した実験です(PDF原文あり)。

Dion・Berscheid・Walster(ディオン/バーシェイド/ウォルスター)って誰?

タイトル:Dion・Berscheid・Walster(1972)—「美しい人は良い人?」を実証した研究者たち

カレン・K・ディオン(University of Toronto)。身体的魅力の社会的効果の研究で知られる社会心理学者。

エレン・S・バーシェイド(University of Minnesota)。対人関係研究の第一人者。2025年逝去。

イレイン・ウォルスター(のちのイレイン・ハットフィールド,University of Hawaiʻi)。恋愛・情動の科学で著名。

代表論文「What is beautiful is good(1972)」は、見た目の魅力が性格・能力の推定にまで一般化(=ハロー効果)することを実験で示しました。

🔻(参考)用語・関連概念

UX/Webって何?

タイトル:UX(ユーザー・エクスペリエンス)=ユーザー体験の“ぜんぶ”

本文:製品・サービス・サイトと出会う瞬間から使い終わるまでの体験全体。最初の接点(ファーストタッチ)の印象が全体評価に波及しやすいため、UIや導線の設計が重視されます。

属性置換(アトリビュート・サブスティテューション)

タイトル:むずかしい問いを、見やすい手がかりで“代用”してしまう

本文:本来むずかしい判断(例:誠実さ)の代わりに、見た目・肩書など簡単な手がかりで答えてしまう思考の近道。ハロー効果の同化を生みやすい背景として説明されます。

背内側前頭前野(ドーサル・メディアル・PFC/dmPFC)

タイトル:dmPFCはどこ?何をしている?

本文:前頭葉の内側・やや上に位置。人物印象の形成・更新など社会的推論への関与が示唆されています(研究により幅あり/断定は避ける)。

NAS

扁桃体(ヘントウタイ)

タイトル:扁桃体はどこ?何をしている?

本文:側頭葉の内側、海馬の前方近く。顔の“信頼できそうか”といった情動的な評価に関わる報告があります(不信頼に見えるほど反応が強まる等)。※神経基盤は状況依存もあるため、候補として理解を。

補足:語源を一言で

タイトル:「後光(ゴコウ)」のイメージ

本文:Halo=光輪・後光。宗教美術で聖人の頭部を囲む光。強い光が全体を明るく見せる比喩から命名されました。

実生活への応用例

🛒 買い物(EC・家電・アプリ)

ありがちな落とし穴

「★が高い=全部良い」と思い込みがち。

対策(1分でできる)

- 先に自分の用途に直結する指標だけ決める

(サイズ/互換性/耐久/返品条件 など) - その指標だけ先にチェック → その後で総合評価を見る。

→ **一つの強い印象が他評価へ“同化”**するのを防げます(=ハロー効果の典型)。

🧑💼 職場(評価・採用・面談)

ありがちな落とし穴

「あいさつが元気=仕事もできるはず」

対策(仕組みで抑える)

- 項目分離(こうもくぶんり):成果・締切遵守率・誤り率・対応時間…を別々に採点し、合算は最後。

- 複数評価者:1人の“好き嫌い”に依存しない。

- ブラインド(匿名化):氏名・写真・学歴など余計な手がかりを隠す。

→ 人事の現場ではハロー効果が査定をゆがめるため、構造で減らすのが定石です。

🤝 人間関係(初対面・紹介)

ありがちな落とし穴

「見た目が素敵=性格も誠実」と先走る。

対策(気持ちを整える)

- 一晩置いて判断(初期印象の熱を冷ます)

- 別ルートで事実確認(第三者の具体例・記録)

→ 顔の印象は**100ミリ秒(0.1秒)**でも生じ、後の判断に残ると報告されています。間を置くことが効果的。

すぐできる〈チェックリスト〉

- 事実ベース:主観語(「感じよい」)を禁止→数値・記録・具体に置換

- 項目分離 → 最後に合算

- 複数評価者/ブラインド

- 順序対策:資料をシャッフルして評価

→ 自覚だけで抑えるのは難しいため、仕組みに落とし込むのが王道。

メリット / デメリット

- 〇:すばやい仮決めができる(状況次第では利点)

- ✕:誤採用・誤購入・対人誤解のリスク → 検証ステップを必ず挟む。

注意点や誤解されがちな点

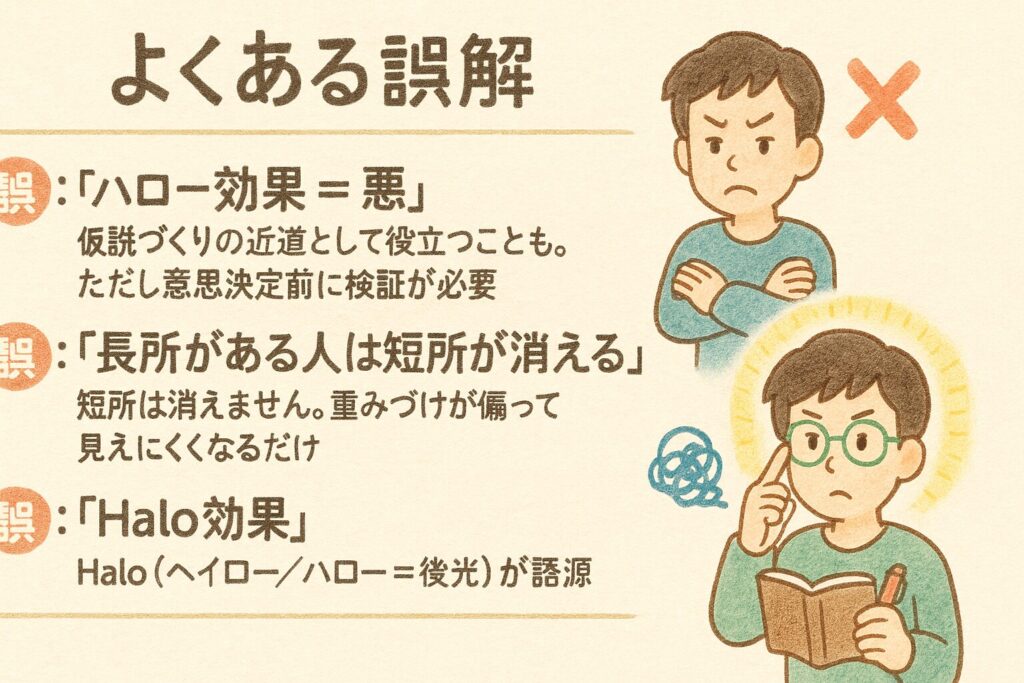

よくある誤解

- 誤:「ハロー効果=悪」

正:仮説づくりの近道として役立つことも。ただし意思決定前に検証が必要。 - 誤:「長所がある人は短所が消える」

正:短所は消えません。重みづけが偏って見えにくくなるだけ。 - 誤:「Hello効果」

正:**Halo(ヘイロー/ハロー=後光)**が語源。

なぜ誤解されやすいのか?

- 第一印象が超速:100ミリ秒でも形成→その後に残る。

- 連想的一貫性:頭は整合的な物語にまとめたがるため、一部の印象が他項目へ同化しやすい。

- 自覚が難しい:被験者は影響を否定しがち(無自覚の典型)。

誤解を防ぐ手順

現場で使える5ステップ

- ブレークダウン:評価軸を分解(例:成果/几帳面さ/対人…)

- 一次情報へ戻す:行動・記録・数値のみで再確認

- マスキング問い:「学歴や見た目を知らなかったら?」と自問

- 合議:複数人で相互チェック

- ディレイ判断:一晩置いて再採点(初期印象の熱を冷ます)

→ 構造的対策+時間で、ハローの影響を最小化。

似て非なるもの(混同に注意)

ホーン効果(Horn Effect/ホーン・エフェクト)

【3秒で】

最初の目立つ短所が、無関係な他の評価まで悪く見せてしまう認知バイアス。ハロー効果の逆方向です。

例

- 「遅刻が多い」→ 能力や誠実さまで低く見積もる

- 「服装がだらしない」→ 仕事内容全般もダメと決めつける

(どちらも単一の短所→他項目へ同化) 。

見抜き方・抑え方

- 項目分離で別々に採点→合算は最後

- 事実ベース(数値・記録・具体行動)に戻す

- 第三者の目を入れて相互チェック

(評価誤差を仕組みで最小化)。

ハロー効果とのちがい

- ハロー:最初の長所→他も良く見える

- ホーン:最初の短所→他も悪く見える(方向だけが違う)。

ピグマリオン効果(教師期待効果/きょうし きたい こうか)

【3秒で】

高い期待が行動・パフォーマンスを実際に引き上げる現象(= 自己成就予言)。教師や上司の期待→扱いの差が相手の成果を変えうる。

例

- 先生が「伸びる」と期待した生徒に、機会・時間・励ましが増え、成績が上がる

- 上司の学習期待が高い部下ほど、学習行動が増える(職場研究でも報告)。

代表的研究(出典)

- Rosenthal & Jacobson (1968)『Pygmalion in the Classroom』:教師に「成長スパーター」と伝えると、後の成績に差が出たと報告(のち研究では効果の大きさに慎重な見解も)。一次資料あり。

活かし方・注意

- 根拠のある期待を言語化し、機会・フィードバック・訓練時間を実際に与える

- 低期待で逆方向に下げてしまうゴーレム効果(低期待→低成果)に注意

- 評価バイアス(ハロー/ホーン)と混同しない:ピグマリオンは期待が行動を変える現象、ハローは評価がゆがむ現象です。

ハロー効果とのちがい

- ハロー/ホーン:見る側の採点が印象でゆがむ

- ピグマリオン:期待が相手の行動・結果そのものを変えうる(教師・上司→学習者・部下)。

深掘りFAQ

Q1. ハロー効果は“悪”ですか?

A. いいえ。仮説づくりの近道になる面もあります。ただし意思決定前に検証が必須です。

Q2. なぜ起きるの?“属性置換(アトリビュート・サブスティテューション)”って?

A. むずかしい問い(誠実さ等)の代わりに、見やすい手がかり(外見・肩書)で代用判断してしまう近道のこと。

Q3. 第一印象はどれくらい速い?

A. とても速い(瞬時)。だから一晩置く/第三者チェックが効きます。

Q4. ホーン効果との違いは?

A. 方向だけが違います。ハロー=長所→良く見える/ホーン=短所→悪く見える。

Q5. ピグマリオン効果との違いは?

A. ハロー/ホーンは評価がゆがむ現象。ピグマリオンは期待が行動・成果を変える現象(自己成就予言)。

Q6. 採用・評価でのチェックリスト例は?

A. 締切遵守率/誤り率/対応時間/版数管理/改善提案の質を別々に採点→最後に合算。

Q7. レビューで失敗しないコツは?

A. 自分の用途に直結する指標(サイズ・互換性・耐久)を先に決めてから★やコメントを見る。

Q8. 人間関係ではどう使う?

A. 即断を避けて一晩置く/別ルートで事実確認(第三者・記録)→初期印象の温度を下げる。

Q9. 倫理面での注意は?

A. ハローを意図的に利用する設計(広告・演出)には説明責任が伴います。中身の質を担保すること。

Q10. この記事の要点は?

A. 短所は消えない。仕組み(項目分離/ブラインド/時間)で印象の波を小さくすること。

おまけコラム

ことばの豆知識

「ハロー」のハローは“後光(ゴコウ)”

- Halo=光輪・後光。宗教美術で聖人の頭部に描かれる光の輪。日本語の**「後光」は仏・菩薩の体から発する光/光背(コウハイ)**を指します。強い光が全体を明るく見せる比喩が現象名の核。

なぜこの言葉が選ばれた?

- ひとつの強烈な印象が全体を良く見せる(逆もあり)様子が、美術の後光に似ていたため。名前そのものが仕組みの説明になっています。

どこで使われている?

- 心理学:評価エラー/認知バイアスの代表(原典:ソーンダイク 1920)。

- UX(ユーザー・エクスペリエンス):最初の接点の出来がサイト全体の評価に波及。だから初回体験を重視。

- ビジネス一般:ブランドの一部の良さが全体好感に転移…といった話法でも用いられます(厳密には他要因も絡むので混同注意)。

他の言い方(和訳)

- 後光効果(ゴコウ・コウカ)/光背効果(コウハイ・コウカ)=Halo effect の訳語。辞典にも項目があります。

まとめ・考察

要点の総復習

- ハロー効果=一つの目立つ特徴が他の評価まで同化させる心のクセ。短所は消えず、重みが偏って見えにくくなるだけ。

- 根拠の柱:

Thorndike, 1920(評定の恒常誤差=後光の汚染)/Nisbett & Wilson, 1977(無自覚の波及)/Dion ら, 1972(美しい人は良い人の実証)/Willis & Todorov, 2006(100msで第一印象)。 - 実務:項目分離/事実ベース/複数評価者/ブラインド/順序対策=仕組みで抑える。

考察

評価は、相手への敬意のかたちです。

“好き”は事実で裏打ちし、“嫌い”は事実で点検する。

この地道さが、個人の可能性と組織の公正を守ります。

比喩で一行

後光は鑑賞すれば美しい。

でも採点表の上では、まぶしすぎる光を**サングラス(=仕組み)**で弱めましょう。

好き嫌いはアートに、評価はデータに。

読者への問い

「ハロー効果を意識してから、口コミだけで即決しなくなり、満足度が上がった」

— あなたなら、まずどのチェックから始めますか?

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『予想どおりに不合理――行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

著者:ダン・アリエリー(Dan Ariely)/訳:熊谷 淳子

本の特徴:日常の選択ミスや“思い込み(=認知バイアス)”を、ユーモアと実験でやさしく解説。

おすすめ理由:直感がどこでズレやすいかを、身近な例でつかめます。ハロー効果のような「一部の印象に引っ張られる」クセの入口本として最適。

『影響力の武器[第三版]――なぜ、人は動かされるのか』

著者:ロバート・B・チャルディーニ(Robert B. Cialdini)/訳:社会行動研究会

本の特徴:好意・権威・社会的証明・返報性・一貫性・希少性など、人が動く心理の原理を体系化。

おすすめ理由:ハロー効果と一緒に起こりやすい周辺手がかり(見た目・肩書など)への対処が学べます。**実務で使える「見抜き方・断り方」**も具体的。

『ファスト&スロー(上・下)――あなたの意思はどのように決まるか?』

著者:ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)

本の特徴:速い思考(システム1)/遅い思考(システム2)という二層モデルで、ヒューリスティック(近道思考)とバイアスの仕組みを総覧。

おすすめ理由:「なぜ第一印象に引っ張られるのか」を理論の土台から理解できます。**属性置換(アトリビュート・サブスティテューション)**の考え方にも触れられ、ハロー効果の背景理解に役立ちます。

『錯覚の科学』

著者:クリストファー・チャブリス/ダニエル・シモンズ/訳:木村 博江(解説:成毛 眞)

本の特徴:有名な**「見えないゴリラ」実験などを通じ、注意・記憶・自信の思い違いを平易に解説。

おすすめ理由:「見ているつもり」「覚えているつもり」の危うさが分かり、第一印象を一度寝かせる重要性が腑に落ちます。ハロー効果への実践的な自衛**に直結。

『行動経済学の逆襲』

著者:リチャード・セイラー(Richard H. Thaler)/訳:遠藤 真美

本の特徴:行動経済学の誕生から政策・ビジネスへの応用までを、物語的にたどる“誕生史”。

おすすめ理由:バイアス知見が現実の制度・製品にどう活きるかを学べます。ハロー効果を評価制度やUXに落とし込むヒントが得られます。

疑問が解決した物語

二次面接の前日。

私はこのブログで学んだハロー効果を思い出しました。

「落ち着いた声=几帳面」と早合点していたかもしれません。

そこで、評価のサングラスをかけることにしました。

まず、評価シートを用意します。

- 成果の質(指示どおり/誤字ゼロ)

- 期限の守り方(提出時刻/遅れ理由)

- 情報整理(ファイル名・フォルダ構成)

- コミュニケーション(返信の明確さ・必要情報の網羅)

項目ごとに10点満点で採点し、合算は最後に回します。

面接は2名体制に変更。私は声や所作を見ないつもりで、

相棒は提出物(事実)だけに集中してもらいました。

評価は一晩寝かせて、翌朝にもう一度見直します。

当日。

彼は整った所作で入室し、穏やかに話しました。

でも今回は、そこに後光は差しません。

提出課題の版数管理は甘く、ファイル名も日付なし。

ただ、要求仕様に対しては独自の工夫が加えられており、

ユーザー目線の改善提案は光っていました。

シートに淡々と点を置くと、姿が見えてきます。

- 「几帳面さ」6/10

- 「期限対応」7/10

- 「工夫・改善」9/10

- 「コミュニケーション」7/10

合算は7.25/10。

一次の私の**“満点に近い好印象”**は、静かに修正されました。

休憩中、私は彼にリネーム規則を提案しました。

「日付_案件_版数_担当」——即座に理解し、

彼はその場で再提出。見事にそろったファイルが届きます。

“落ち着いた声”ではなく、改善の速さに小さく感心しました。

人物の行動(実際にとったこと)

- 項目分離のシートを作成(合算は最後)

- 複数評価者で役割分担(私は所作を見ない/相棒は成果だけ)

- 一晩寝かせて再採点

- 具体的な改善提案(ファイル命名のルール)を提示し、反応を確認

教訓(短く、強く)

- 後光は美しいが、評価はデータで。

- 短所は消えない。ただ見えにくくなるだけ。

- 仕組みで守ると、印象の波に飲まれない。

読者への問いかけ

あなたなら、明日からどの一手を入れますか?

- 「項目を分けて採点する」

- 「合算は最後にする」

- 「一晩寝かせて再チェックする」

- 「第三者の目を入れる」

最初の小さな一手が、あなたの判断を静かに、確実によくしていきます。

文章の締めとして

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

今日の要点は、とてもシンプルです。

ハロー効果は、

ひとつの強い印象が他の評価までよくも悪くも引っ張る心のクセ。

短所は消えず、ただ見えにくくなるだけ——ここが肝心でした。

明日からは、たった一手で十分です。

- 項目を分けて見る(成果/几帳面さ/期限…)

- 事実に戻す(数値・記録・具体)

- 合算は最後(最初に“総合印象”を作らない)

- 一晩置いて再チェック(初期印象の熱を冷ます)

- 第三者の目を入れる(好みの偏りを中和)

それだけで、判断は静かに、確実に良くなります。

後光のまぶしさは仕組みでやわらげましょう。

好き嫌いはアートに、評価はデータに。

このページは、あなたが**何度でも戻って来られる“基準点”**として残しておいてください。

迷ったときは、上のチェックだけ見直せば大丈夫です。

注意補足

※本記事は、筆者が個人で確認できる範囲の信頼情報をもとに丁寧にまとめた内容です。

ほかの見解もありえますし、研究の進展によって更新される可能性があります。

「唯一の正解」ではなく、自分で考え、確かめるための入り口としてご活用ください。

このページで差した“後光(ハロー)”の光が消えないうちに、原著や一次資料という“光源”へ歩を進め、光輪の外側までご自身の目で確かめてみてください。

最後までお付き合いいただき、

本当にありがとうございました。

それではまた、

あなたの明日にやさしい“後光”が差す本当の『ハロー効果』を。

コメント