口の中で電気が走る理由:アルミホイル×銀歯=『ガルバニー電流』

アルミホイルを噛むと歯が“キーン”と痛むのはなぜ?正体は・・・『ガルバニー電流』

コンビニおにぎりの銀紙を勢いよく噛んだ瞬間、

「うっ…歯に電気が走ったみたいにキーン!」——こんな経験、ありませんか。

このようなことはありませんか?

おにぎりの包みのアルミをうっかり噛んだとき

金属スプーンでアイスを食べたとき

金属の詰め物や被せ物がある歯で、ふと何かが触れたとき

「どうして、あの瞬間的な痛みが起きるの?」

名前がつくほど有名な“あの現象”、実はきちんとした理由があります。

そしてその不思議な刺激……実は“名前”があるんです。

いっしょに、その正体をていねいに探っていきましょう。

この記事を読むメリット

結論がすぐ分かる(忙しい人向けの要約つき)

痛みの正体と仕組みが科学的に理解できる

今すぐできる対策と、歯科で相談すべきサインが分かる

疑問の生まれた物語

夕食後、片付けの途中。

子どもが残したホイル焼きを片付けながら、あなたはアルミホイルを軽く噛んでしまいます。

その瞬間、前歯の奥へ“ピリッ”。思わず手を止めてしまうほどの鋭い痛み。

「え?さっきまで痛くなかったのに……なんで?」

小さな出来事なのに、気になって頭から離れない。

「アルミと歯が触れただけで、どうして痛むの?」

「金属の詰め物が関係してる?」

「放置して大丈夫?」

心の声ブロック

なんで? ただ噛んだだけなのに、どうして電気みたいに痛むんですか?

もしかして銀歯が原因でしょうか。

仕組みをちゃんと知って、対策も知りたいです。

すぐに分かる結論

お答えします

原因

歯が「ビリッ」としたり「キーン」となるのは、

ガルバニー電流(がるばにーでんりゅう)という現象です。

これは「口腔内ガルバニズム」とも呼ばれ、

異なる金属(アルミホイルと銀歯や金冠など)が

唾液(だえき=電気を通しやすい液体)を介して触れることで、

小さな電流が発生し、歯の神経を刺激してしまうのです。

誰に起きやすい?

銀歯

金のかぶせ物

インプラント

などの金属の修復物がある人に起こりやすい現象です。

金属の治療をしていない人には、通常は起こりません。

安全性

多くの場合は一瞬の痛みで終わるため、

大きな害はないと報告されています。

ただし、繰り返す場合や強い痛みが続く場合は、

歯や詰め物の状態に問題がある可能性もあるため、

歯科医院で相談するのが安心です。

今すぐできる対策

アルミ片をすぐに取り除く

うがいをして唾液中の金属微粒子を流す

金属同士をぶつけないように気をつける

頻繁に起きるなら歯科で金属の種類や噛み合わせをチェック

ここまでで「アルミホイルで歯が痛む理由」の

結論はシンプルに分かりました。

次の段落では、

なぜ電流が発生するのか?

どんな組み合わせで起きやすいのか?

その仕組みをもっと詳しく見ていきましょう。

続きを読んで、不思議な痛みの正体をもっと深く理解してみましょう。

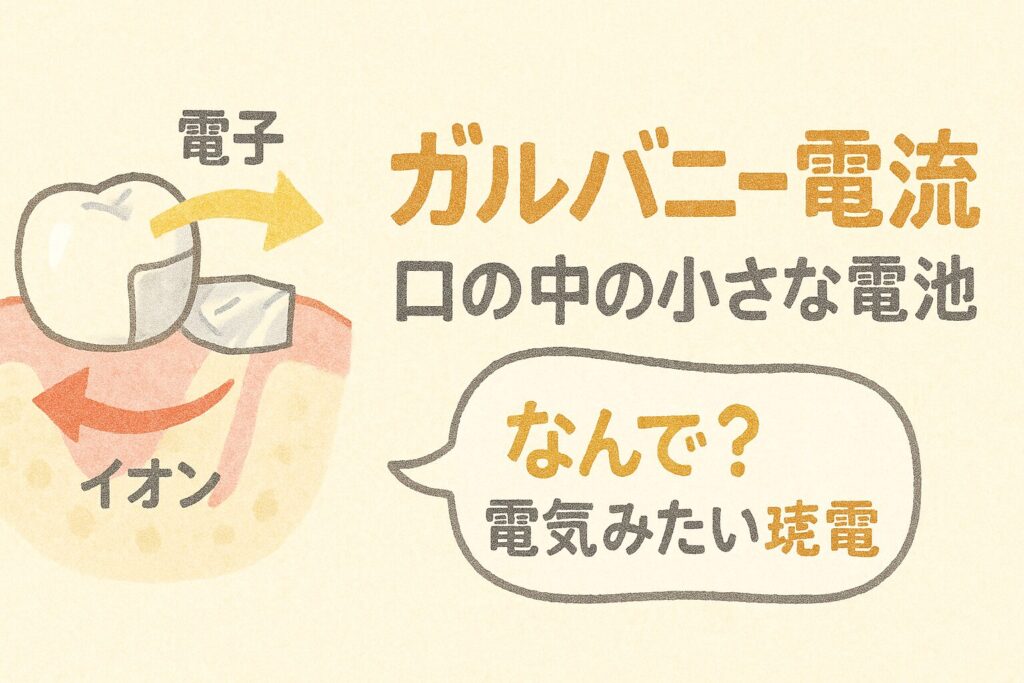

ガルバニー電流とは?

正体と仕組み

口の中で異なる金属が、

唾液(だえき=電解質[でんかいしつ]=電気を通しやすい液体)を介して触れ合うと、

電位差(でんいさ=金属ごとに持つ電気的な性質の差)が原因となり、

微小な電流が流れます。

この電流をガルバニー電流(がるばにーでんりゅう)、

または口腔内ガルバニズムと呼びます。

代表的な例は、アルミホイルを噛んだときに、

銀歯や金属の詰め物に触れて「キーン」と痛むケースです。

たとえるなら——

アルミホイル+銀歯+唾液で、

小さな電池が一瞬だけ作られ、スパークするようなイメージです。

由来としては、18世紀のイタリアの科学者

ルイジ・ガルバーニ(Luigi Galvani)が発見した

「金属と生体が触れることで電気が流れる現象」にちなんで名付けられました。

なぜ注目されるのか?

痛みを感じるのはなぜ?

流れた電気が、

歯の象牙質(ぞうげしつ=歯の硬い組織の下にある層)や

歯髄(しずい=歯の神経が集まっている部分)を刺激するからです。

特に、

アマルガム(銀歯の詰め物)と

金合金(クラウン=かぶせ物)のように

電位差が大きい金属の組み合わせでは、

より強い痛みが出やすいと分かっています。

金属がなければ起きない?

基本的には金属の修復物がある人だけに起こります。

詰め物・被せ物・矯正装置・インプラントなどが口の中に入っていなければ、

アルミホイル単独ではこの現象を体験しにくいのです。

どんな組み合わせで起きやすい?

金(クラウン)×アマルガム(銀歯)

→ 材料学や臨床報告で、ガルバニック相互作用(異なる金属間で電流が発生する現象)が確認されています。

アルミホイル×金属修復

→ 「アルミを噛んだら痛い」という、もっとも典型的な体験例です。

インプラント(チタン)×他の金属

→ 唾液のpH(ピーエイチ=酸性・アルカリ性の度合い)や

金属の組み合わせによって、ガルバニー電流が生じる可能性があると、

専門のレビュー論文でも報告されています。

危険性はある?

ほとんどの場合は一瞬で収まる短い痛みです。

臨床報告でも「材料を変えるほど重大な問題ではない」とされています。

ただし、

痛みが頻繁に起こる

しみが続く

噛むときの痛みが長引く

といった場合は、

噛み合わせや金属の組み合わせに問題がある可能性があります。

この場合は、歯科医院で相談するのが安全です。

👉 ここまでで「なぜアルミホイルで歯が痛むのか?」の仕組みは見えてきました。

次のパートでは、危険性の正しい理解と、今すぐできる具体的な対策についてさらに掘り下げていきます。

実生活への応用例

ガルバニー電流の仕組みを知ると、

「口の中に小さな電池ができている」というイメージが持てます。

このイメージを知っているだけで、

日常生活の中で気をつけるべきポイントが自然と見えてきます。

食事中の工夫

おにぎりのホイル片やホイル焼きは、

無意識に噛んでしまうことが多いものです。

食べるときは、アルミ部分をしっかり外す習慣をつけると安心です。

カトラリー選び

金属のスプーンやフォークを使うときに、

「カチッ」と詰め物や被せ物に当てないよう意識するだけで、

不快な痛みを防ぐことができます。

気になる方は、木製やプラスチック製のカトラリーを選ぶのも一つの工夫です。

自分の体のサインに気づく

「アルミを噛んでキーン」という現象が頻発する場合、

それは単なる偶然ではなく、

金属修復や噛み合わせに問題があるサインかもしれません。

セルフケアだけで済ませず、歯科でチェックしてもらうことが、

長期的な安心につながります。

🌟 読者の未来像

こうした工夫を取り入れることで、

コンビニのおにぎりを食べるときも「もうビリッとしない」と安心でき、

食事そのものをもっと楽しめるようになります。

もし症状が続いても、

「これはガルバニー電流かもしれない」と理解して歯科に相談できるので、

不安に振り回されることがなくなります。

そして何より——

ただの不快な出来事が「学んだこと」に変わり、

ちょっと誇らしい気持ちで日常を過ごせるようになるのです。

👉 未来像を描写することで、

読者は「この記事を読んで終わり」ではなく、

自分の生活にどう役立つかをイメージできる流れになっています。

この「未来像ブロック」を入れる位置は、

「実生活への応用例」の最後か、

「まとめ」の直前でも効果的ですが、配置はどちらにしましょうか?

注意点や誤解されがちな点

ガルバニー電流については、

正しい部分もあれば、誤解や言い過ぎの情報も多くあります。

ここでは正しく理解するためのポイントを整理します。

A. 注意する点(まずここだけ押さえる)

一瞬で終わる痛みが多い

口の中の異なる金属+唾液(でんかいしつ=電気を通す液体)で、

微小な電流が生じて神経が刺激されます。

多くは短時間で自然に収まると報告されています。

繰り返す/強い痛みは受診

頻繁に起こったり、しみや噛む痛みが続く場合は、

噛み合わせや金属の組み合わせを見直す必要があります。

歯科での咬合調整(こうごうちょうせい=噛み合わせの調整)や

材料変更で改善できる場合があります。

金属がなければ起こりにくい

詰め物・被せ物・矯正装置・インプラントなど、

口腔内に金属修復がある人に限って起こりやすい現象です。

B. 誤解されやすい点(よくある“言い過ぎ”)

「アルミだけで必ず痛む」→誤解

実際には、異なる金属の組み合わせが引き金です。

アルミ単独では起きにくいのが一般的な説明です。

「全身の不調はすべてガルバニー電流のせい」→誇張

科学的には口の中の局所現象として説明されるのが基本です。

全身症状と直接結びつける強い根拠は、現時点では十分ではありません。

「危険だから金属は全部やり替えるべき」→短絡

多くの場合は、咬合の当たり調整や材料の一部見直しで対応可能です。

必ずしもすべての金属を取り替える必要はありません。

C. 誤解されやすい理由(なぜ広がる?)

“電流”という言葉のインパクト

見えない現象のため、「危険かも」と不安が大きくなりやすい。

体験談の拡散

「アルミを噛んでビリッとした」という強烈な体験は

人に話したくなり、因果関係が単純化されがちです。

診断の難しさ

唾液の性質(pH=酸性・アルカリ性の度合い)や金属の種類・

面積の比率など条件が複雑で、標準的な診断が難しい点も、

誤解を助長しています。

D. 誤解が生まれる背景(専門的な視点)

金属どうしの“電位差(でんいさ=金属の電気的性質の差)”

金(クラウン)×アマルガム(銀歯)など、

組み合わせと面積比によって電流の強さが変わることが報告されています。

唾液のpHや環境

唾液が酸性寄りだと、金属の腐食や反応が進みやすくなり、

電流が強くなる可能性があります。

インプラントを含む複合環境

口の中に異なる金属が複数存在すると、

ガルバニー電流の影響が出やすく、説明や判断がより難しくなります。

E. 誤解を解くための対策(行動に落とす)

トリガーの特定

「いつ・何を食べたときに痛むのか」をメモして整理する。

セルフ対策

アルミ片はすぐに取り除き、軽いうがいで唾液をリセット。

金属同士を「カチッ」と当てないよう意識する。

歯科での評価

繰り返す場合は、咬合調整や材料の組み合わせの見直しを相談。

必要に応じて、セラミックやレジン(非金属素材)に変更する選択肢もあります。

環境要因の共有

インプラントの有無や金属の種類、

「しみ」「噛む痛み」などの症状を歯科医師に伝えると評価がスムーズです。

まとめのひとこと

痛みは一瞬でも、不安はずっと残るものです。

その正体は——異なる金属と唾液がつくる小さな電流でした。

怖がるよりも、仕組みを知ることが大切です。

ホイル片を外す

軽くうがいする

金属をぶつけない

これだけでも予防になります。

それでも繰り返すなら、歯科で“当たり”や“材料”をチェックしましょう。

変えるべきは「不安」ではなく、「接触」と「条件」。

今日からできる小さな工夫で、あの「ビリッ」とした不快感を手放すことができます。

仕組みを理解することは、体を守る最短ルートなのです。

おまけコラム

電池の原理と口の中

電池はどうやって電気を生むの?

電池の正体は ガルバニックセル(Galvanic cell/がるばにっくせる) と呼ばれる仕組みです。

これは、金属が電子を手放す「酸化(さんか)」と、電子を受け取る「還元(かんげん)」という化学反応を利用して、自然に電気を取り出す装置です。

陽極(ようきょく/アノード, Anode)

電子を手放す側。金属が酸化して電子を放出します。

陰極(いんきょく/カソード, Cathode)

電子を受け取る側。電子をもらって還元反応が起こります。

電解質(でんかいしつ/Electrolyte)

イオン(+や−に帯電した粒子)が移動できる液体。

例:電池の中の電解液や、口の中の唾液。

電位差(でんいさ/Potential difference)

金属ごとの「電子を手放しやすさ」の違い。これが大きいほど、電気は流れやすくなります。

口の中での「即席電池」

この電池の仕組みは、なんと口の中でも成立します。

アルミホイル(卑金属=さびやすい)

銀歯や金冠などの金属修復物(貴金属=さびにくい)

唾液(電解質)

この3つがそろって接触すると、一瞬だけ小さな電池(ガルバニックセル)ができるのです。

アルミは陽極になって電子を放出

金や合金は陰極になって電子を受け取る

電子は金属内を、イオンは唾液中を動いて「回路」が完成

結果として、微小な電流が神経を刺激し、「ビリッ」「キーン」と感じるわけです。

たとえるなら、口の中で小さな乾電池がスパークしているイメージです。

材料科学の研究が教えてくれること

歯科材料学の研究では、この現象が実際に測定されています。

金(クラウン)×アマルガム(銀歯)

この組み合わせでは、ガルバニック電流が生じることが実験で確認されています。

表面処理や時間経過で電流は弱まりますが、亜鉛を含むアマルガムでは逆に電流が増える例もありました。

in vivo(イン・ビーボ=生体内)での実測

人の口の中で実際に測定した研究では、アマルガム歯では金の歯よりも接触直後の電流・電位が大きいことが観察されました。

pH(ピーエイチ=酸性・アルカリ性の度合い)の影響

人工唾液を使った実験では、pHを変えると金属の腐食や電流挙動が変化することが確認されています。

酸性寄りになると、金属が溶け出しやすく電流も強くなる傾向があります。

インプラントと他金属の組み合わせ

チタン製インプラントが他の金属と共存するときも、条件によってはガルバニック電流が生じる可能性があると報告されています。

さらに深い視点:面積比の影響

材料工学の基本原則では、

小さな陽極(金属A)と大きな陰極(金属B)の組み合わせでは、陽極が強く腐食しやすく、電流密度が大きくなると説明されています。

歯科領域の研究でも、金属の種類や面積比によって電流の大きさが変わることが報告されており、

条件次第で「ビリッと感」が強くなったり弱まったりすることが分かっています。

おまけのまとめ

口の中の「小さな電池」を知る意味

口の中でのガルバニー電流は、危険なほどの電流ではないことがほとんどです。

しかし、条件や組み合わせによっては痛みを強く感じることもあります。

仕組みを理解することで、

「なぜ痛むのか」「どう工夫すれば防げるのか」が見えてきます。

ホイルを取り除く

軽くうがいする

金属をぶつけないよう意識する

これだけでも、不快な痛みをぐっと減らせます。

そして、繰り返す場合には、歯科で噛み合わせや材料を相談することが安心につながります。

仕組みを知ることは、不安を減らし行動につなげる最短ルートです。

受診の目安と安全性

一瞬の痛みなら安心できる場合

ガルバニー電流(がるばにーでんりゅう)は、

異なる金属+唾液(でんかいしつ=電気を通す液体)によって生じる微小な電流です。

多くの場合は 一瞬の「ビリッ」や「キーン」 で終わり、

その後に症状が残らなければ 特に害はありません。

受診を考えたほうがよい場合

ただし、以下のようなケースでは 歯科医院での相談が安心です。

痛みが 頻繁に起きる

数秒以上続く痛み がある

冷たいものや噛んだときの痛みが長引く

インプラント(人工歯根)や複数の金属修復物が口に入っていて不安がある

これらは単なるガルバニー電流ではなく、

噛み合わせや材料の組み合わせに問題があるサインかもしれません。

歯科でできること

歯科医院では、以下のような対応が可能です。

咬合調整(こうごうちょうせい)

噛み合わせを整えて、金属どうしの強い接触を防ぐ

材料の見直し

必要に応じて、セラミック(陶材)やレジン(樹脂素材)といった

非金属の材料に置き換える選択も可能です

環境因子の確認

インプラントや金属の種類、

症状の出方を確認して最適な治療方針を決めます

安全性のまとめ

多くは一時的で害は小さい → 不安になりすぎなくても大丈夫

繰り返す/長引く痛み → 受診のサイン

歯科で調整・材料変更 → 根本的な改善につながる

不安を抱えたまま我慢するよりも、早めに歯科で相談することが安心への近道です。

ガルバニー電流は「知っていれば怖くない現象」ですが、

体からのサインを正しく読み取ることも大切なのです。

更に学びたい人へ

ガルバニー電流をもっと深く理解したい方には、

「電池」や「電気化学」の基礎を学べる書籍を2冊ご紹介します。

📘 『電池がわかる 電気化学入門』

著者:渡辺 正、片山 靖

出版社:講談社

特徴:電池の仕組みを「なぜそうなるのか?」という疑問から丁寧に解説。中学・高校で学ぶ基礎知識をベースに、最新の電池技術(リチウムイオン電池など)まで触れています。

おすすめ理由:ガルバニー電流の理解に必要な「電位差」や「電解質」「酸化と還元」といった原理を、図解を交えて分かりやすく学べます。電気が苦手な方でも、読み物感覚で理解を深められる一冊です。

📘 『化学系学生にわかりやすい 電気化学』

著者:井手本 康、板垣 昌幸、湯浅 真

出版社:共立出版

特徴:電気化学の基本から、電池、腐食、エネルギー変換まで体系的にまとめた教科書的な本。式やグラフも多く、大学の授業や実験にもそのまま活用できる内容です。

おすすめ理由:ガルバニー電流を“口の中の小さな電池”として理解する際に、より専門的で正確な電気化学の理論を支えてくれる本です。「基礎から応用までを一冊で押さえたい」という方におすすめです。

おすすめ本のまとめ

読みやすさ重視なら 『電池がわかる 電気化学入門』

本格的に学びたいなら 『化学系学生にわかりやすい 電気化学』

この2冊を組み合わせて読むことで、

「口の中のガルバニー電流=小さな電池」という現象を、

“直感的な理解”と“専門的な裏付け”の両面から学ぶことができます。

疑問が解けた物語

夕食の片付けを終えたあと、あなたは調べてみました。

すると、この現象には名前があると分かったのです。

それは――ガルバニー電流(口腔内ガルバニズム)。

アルミホイルと銀歯のように異なる金属が、唾液を介して触れると小さな電流が流れ、

その刺激を神経が「痛み」として感じていたのだと知りました。

「なるほど……。ただの偶然じゃなく、きちんと理由があったんだ」

安心感と同時に、次の行動も見えてきました。

登場人物が学んだ対応方法

ホイル片はすぐに取り除く

軽くうがいをして口の中をリセットする

金属スプーンやフォークを使うときは“カチッ”と当てないよう注意する

もし繰り返すなら歯科で相談してみる

「知っていれば怖くない。

これからは気をつければ、あの“ピリッ”とも上手に付き合える」

小さな出来事から始まった疑問が解け、

日常に活かせる知恵として自分の中に残る――。

そうして、物語の人物は納得と安心を得て、

ほんの少しだけ“モノ知り”になった気分で台所を片付けに戻るのでした。

文章の締めとして

知ることで、不安は安心へ変わる

アルミホイルを噛んだときの“ピリッ”とした痛み。

その正体は、口の中で小さな電池ができてしまう ガルバニー電流 でした。

一瞬で収まる痛みなら心配はいらない

繰り返す・長引くときは歯科での相談が安心

知識を持つだけで、日常のちょっとした不安が解消される

この現象は「知っていれば怖くない」ものです。

むしろ、科学の仕組みを知るきっかけにもなります。

不思議に感じた出来事を調べ、理解し、工夫して暮らしに生かす。

それは、毎日を少し豊かにする“知恵”の積み重ねです。

注意補足👉

今回の記事は、著者が個人で調べ得る範囲でまとめたものです。

研究が進むことで新しい発見や解釈が加わる可能性もあります。

ここでの答えがすべてではなく、他の考え方も存在することをご理解ください。

もし今回の記事で少しでも「なるほど」と思えたなら、

その小さなきっかけを大切にしてみてください。

ガルバニー電流のように、

知識もまた出会いとつながりで大きく広がっていきます。

興味が芽生えた今こそ、

さらに深い文献や資料にふれて、

自分だけの学びを積み重ねてみてください。

その先には、きっとまた新しい発見が

“ピリッ”と心を刺激してくれるはずです。 ⚡️

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

最後にひとこと。

小さな疑問を放っておかずに調べてみることは、

人生に新しい知識と安心を流し込むこと。

まるで――

心に灯る「ガルバニー電流」のように、

不安を学びのエネルギーへ変えていきましょう。 ⚡️

コメント