肘をぶつけたときの“ビリビリ”ってなに?“ファニーボーン現象”の正体とは?

肘をぶつけて“ビリッ”とする正体は?『ファニーボーン』現象を徹底解説!

「肘をぶつけてビリッとした感覚…なんであんなに痛いの?」

そんなちょっとした日常で感じる不思議な現象、ありませんか?

たとえば…

授業中や仕事中、机に肘を置いていたら急にビリッと痺れた

ソファに寝転んでテレビを見ていて、肘をぶつけて悶絶した

ドアの角に肘をぶつけた瞬間、指先まで電気が走ったように感じた

「えっ、今の何!?」と思わず声が出てしまうあの感覚。

こんなことはありませんか?

“なんでビリッとするの?” “この現象、名前があるのかな?”

…実はこの不思議な現象には、ちゃんと名前がついているんです。

さぁ、一緒にその正体を探ってみましょう!

記事を読むメリット

・ビリッとした痛みの原因がスッキリ分かる

・神経の仕組みや予防法にも詳しくなれる

疑問が生まれた場面

ふと、本棚の整理をしていた時のこと。

肘がガツンと棚の角にぶつかり、思わず「うわっ!」と声が出ました。

その衝撃的なビリビリ感が指先まで走って…

「なんでこんなにビリっとするんだろう?」と、頭の中がモヤモヤ。

まるで電子コードに触れたみたいな感じ…不思議でたまらない気持ちに!

“なんで?”

あの“ビリビリ”って、ただの打ち身じゃ

ないような気がしませんか?

まるで体の中で電気が走ったみたいで…。

不思議です?

すぐに理解できる結論

お答えします!

その“ビリビリ”は、「ファニーボーン(おかしな骨)」と呼ばれる現象で、肘の内側にある尺骨神経(しゃっこつしんけい/ulnar nerve)が衝撃で刺激されて起こるものなんです。

噛み砕いて簡単に言うと:

肘のすごく大事な神経が、ほんのちょっとだけ飛び出ている骨に近くて守られていない場所に通っているんです。そこにぶつかると、神経が“びびびっ”って反応して、まるで電気が走ったようにビリビリ感じるんですよ。

この「ビリビリ感」はほんの数秒で消えることが多いですが、あの独特な痛みとしびれは一度体験すると忘れられないものですよね。

でも、「どうして神経がそんな場所を通っているの?」「放っておいて大丈夫なの?」と気になりませんか?

実は、この現象の裏には私たちの体の仕組みや、生活習慣に関係する奥深い理由が隠れているんです。

そんな疑問にお答えしながら、読み進めるほど理解が深まる構成をご用意しました!

ここからは、「ファニーボーン」の仕組みをさらに詳しく、そして日常生活で気をつけたいポイントについてもお話していきます。

👉 それでは次の章へ進んで、この不思議な現象をもっと深く見ていきましょう!

『ファニーボーン』とは?

一言まとめ

肘の“ビリッ”は骨ではなく神経の刺激。肘内側で浅く通る「尺骨神経(しゃっこつしんけい/ulnar nerve)」がぶつかり、神経が異常な電気信号を発するために、小指〜薬指側へ電気が走るような感覚が広がります。

どこで起きている?(位置)

尺骨神経は、上腕の内側を下り、上腕骨の内側上顆(ないそくじょうか)の後ろにある肘部管(ちゅうぶかん/cubital tunnel)という“細いトンネル”を通って前腕〜手へ向かいます。この部位だけ皮膚から浅いため、角にぶつけると神経そのものに衝撃が伝わりやすいのです。

国立バイオテクノロジー情報センター

体の中で何が起きる?(神経→脊髄→脳)

衝撃で神経が“機械的刺激”を受けると、異所性の電気信号(スパイク)が発生→脊髄へ入り、

触覚・しびれ様の成分は後索—内側毛帯(こうさく—ないそくもうたい/DCML)系を上行し、

痛み・灼熱感は脊髄視床路(せきずいししょうろ/spinothalamic tract)で上行、

最終的に視床(VPL)→一次体性感覚野(S1)の小指・薬指領域に投影されて「ビリッ」と知覚されます。

ミニ解説

・DCML=細かな触覚・振動・位置感覚のルート。

・脊髄視床路=痛み・温度・粗大触覚のルート。

・ホムンクルス=S1における体の地図。小指側の感覚は小指側領域に“マップ”されています。

国立バイオテクノロジー情報センター

なぜ“その場所”を神経が通るの?(設計の理由)

尺骨神経は腕神経叢(わんしんけいそう)C8–T1から出て、前腕の屈筋群(例:尺側手根屈筋)と手の細かな筋を動かし、小指〜薬指側の皮膚感覚を脳へ届けます。上腕から前腕へ“最短かつ安定”に抜ける自然な経路が、内側上顆の後ろ(肘部管)でした。ここは骨・靭帯・筋でできた“通り道”で、肘の屈伸に合わせて神経が少し滑って長さ調整(エクスカーション)できる構造です。

事実、肘の屈伸だけで尺骨神経は約5 mm前後“前後移動(滑走)”します。これは関節運動に追随して神経への引っ張りを分散するためです。

ただし深い屈曲では神経の伸長(ストレイン)が0〜14%まで増える例があり、10%以上になる神経も報告。曲げすぎ・圧迫が続くと“ビリビリ”や障害につながりやすくなります。

動物モデルですが、8%の神経伸長で血流が約50%低下、15%で約80%低下というデータもあり、“引っ張り・圧迫”が神経に不利であることを示します。

もしここに神経が“無い/働かない”とどうなる?

小指〜薬指内側のしびれ・感覚鈍麻、つまみ動作の弱さ(Froment徴候)、進行すると手内在筋のやせ・“尺骨爪手(claw hand)”など、巧緻(こうち)な手作業が難しくなる障害が生じます。だからこそこのルートで確実に手へ信号を届ける“太い幹線道路”が必要なのです。

名前の由来(語源)

funny bone は医学用語ではない俗称です。

humerus(上腕骨)とhumorous(おもしろい)の語呂合わせ、

ぶつけた時の奇妙(funny)な感覚を指す、

という2説が知られ、初出は1826年の英語辞書記載に遡ります。

なぜ注目されるのか?

身近さ × 医学的重要性

“ビリッ”は一過性でも、反復するしびれ・夜間増悪・握力低下が続くなら、肘部管症候群(cubital tunnel syndrome)という尺骨神経の絞扼(こうやく)障害が隠れていることがあります。肘の曲げっぱなし/肘をつく癖/外傷・骨変形などが誘因。放置で巧緻運動の低下・筋萎縮に進むことがあるため、早めの評価・保存療法(肘の過屈曲を避ける、夜間スプリント、直圧回避、神経グライディング等)が推奨されています。

研究で分かったこと

屈曲ほど不利:肘を深く曲げるほど尺骨神経の張力(ストレイン)が増す(0〜14%)。深屈曲はリスク。

神経は“滑って守る”:肘の屈伸だけで約5 mm前後の神経滑走が必要(=動きに合わせて余裕を持たせる仕組み)。

超音波で“動く神経”が見える:ダイナミック超音波は、屈伸時のサブラクセーション(半脱臼様のずれ)や肥厚を可視化し、診断の補助になります。

受診の目安(赤ライン)

しびれ・痛みが2〜3週間以上持続/夜間に悪化

小指・薬指の感覚低下、握力低下、物を落とすことが増える

手内在筋のやせが見える

→ これらは医療機関での評価推奨サインです。

実生活への応用例

日常でよくある“ファニーボーン体験”

デスクワークで長時間肘を曲げてパソコン操作をする

スマホを寝転がって長時間見て、肘を曲げたまま固まっている

野球やテニスなど、肘を酷使するスポーツを続ける

こうした状況では、尺骨神経(しゃっこつしんけい/ulnar nerve)に圧迫や引っ張りがかかり、しびれや“ビリビリ感”を感じやすくなります。

簡単にできる工夫

長時間同じ姿勢を避ける:特に肘を深く曲げ続けない

肘を保護する:机に直接肘をつかず、クッションや柔らかいマットを挟む

寝るときの工夫:無意識に肘を曲げないよう、タオルや軽いサポーターで軽く伸ばした状態にする

ストレッチ・神経グライディング運動:肘をゆっくり伸ばしながら手首を反らすような運動で、神経の“すべり”を助ける(痛みがある場合は無理しないことが大切です)

注意点や誤解されがちな点

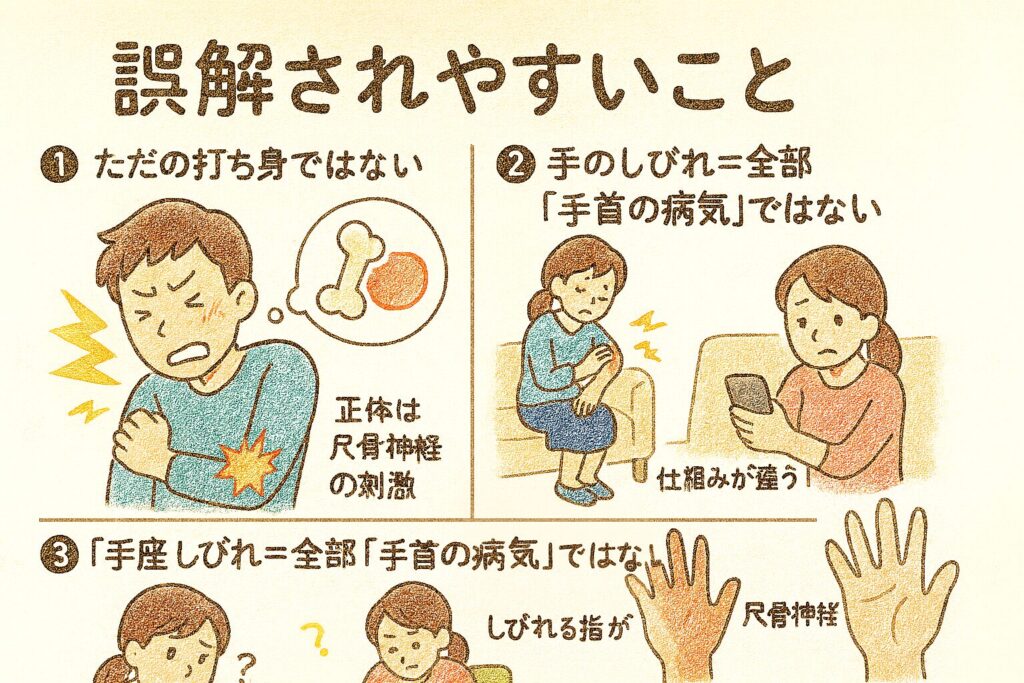

誤解されやすいこと

① ただの打ち身ではない

肘をぶつけた場所が痛むので「骨や皮膚の打撲」と勘違いしやすいですが、正体は尺骨神経(しゃっこつしんけい/ulnar nerve)の刺激です。

小指や薬指にまでビリッと広がる感覚があるのは、神経が関わっている証拠です。

② 「正座のしびれ」と同じではない

どちらもジンジン・ビリビリしますが、原因は別。

正座のしびれ → 長時間の圧迫で血流が悪くなり、神経も一時的に働きにくくなる状態。

ファニーボーン → 肘の内側を通る尺骨神経を一瞬だけ強く刺激した結果。

似ているようで、仕組みも持続時間も違うのです。

③ 手のしびれ=全部「手首の病気」ではない

「スマホやパソコンで使いすぎたから手根管(しゅこんかん)症候群かも?」と思う方も多いですが、しびれる指で原因は大きく変わります。

親指・人差し指・中指が中心 → 正中神経(せいちゅうしんけい/median nerve)=手首由来。

小指・薬指の小指側 → 尺骨神経=肘や手首由来。

「どの指がしびれるか?」が見分けのカギです。

なぜ誤解されるのか?

痛みが「ぶつけた場所」に出ると錯覚しやすい

体験として似ている「正座のしびれ」と混同しやすい

手のしびれ=全部「手首」だと思う情報が一般に多い

誤解を避けるためのポイント

指の分布で考える

親指〜中指 → 正中神経(手首)

小指+薬指の一部 → 尺骨神経(肘・手首)

行動で考える

肘を深く曲げる/肘をつく癖 → 肘部管(ちゅうぶかん)症候群の可能性

手首の酷使・反復作業 → 手根管症候群の可能性

持続で考える

一瞬ビリッ → ファニーボーン(心配なし)

しびれが続く/夜間悪化/握力低下 → 受診が必要

注意すべきポイント

肘の深い曲げ伸ばし、長時間の直圧を避ける

机ではクッションを使う、寝るときは肘を伸ばす工夫をする

2〜3週間以上しびれが続く/握力低下/指の感覚が鈍い → 整形外科や手外科を受診

進行例では神経の圧迫を外す手術も選択肢になります

おまけコラム

似た感覚と神経の動き

ファニーボーン(肘内側)

原因:肘内側で尺骨神経を一瞬刺激

しびれの場所:小指+薬指の小指側

神経の動き:肘の曲げ伸ばしで神経は5mmほど滑って動きます。深く曲げると張力が増し、ビリッとしやすくなります。

正座のしびれ(下肢)

原因:長時間座って足の神経と血流を圧迫

しびれの場所:足の甲や外側 → 腓骨神経(ひこつしんけい/peroneal nerve)

神経の動き:腓骨神経は膝の外側近くを浅く走るので、脚を組んだり長く正座すると圧迫されやすい → 感覚が戻ると自然に回復します

手首のしびれ(手根管症候群)

原因:手首の狭いトンネル「手根管」で正中神経が圧迫

しびれの場所:親指・人差し指・中指、薬指の一部

神経の動き:腱の腫れなどでトンネルが狭くなり、神経が圧迫されて電気信号が乱れます

自転車の“ハンドルバー麻痺”

原因:ハンドルに小指側を強く当てることで尺骨神経(手首のギヨン管)を圧迫

しびれの場所:小指・薬指の小指側

ひとこと:手首での尺骨神経圧迫なので、ファニーボーン(肘)と混同されやすいですが、原因部位が違います

まとめ・考察

ファニーボーンの正体

肘をぶつけたときに感じる“ビリビリ”は、骨の痛みではなく神経の反応です。

具体的には、肘の内側を通る 尺骨神経(しゃっこつしんけい/ulnar nerve) が、一瞬だけ強く刺激されて「電気が走るような感覚」として脳に伝わります。

小指や薬指の小指側にまでしびれが広がるのは、この神経がその部分を担当しているからです。

体の仕組みと弱点

尺骨神経は、首から出た腕神経叢(わんしんけいそう)という神経の束から分かれ、手の細かな筋肉や感覚をコントロールしています。

その途中で通るのが、肘の内側にある 肘部管(ちゅうぶかん/cubital tunnel)。

ここは「最短で手に届く自然な通路」ですが、皮膚から浅く守りが薄い場所でもあります。

つまり、効率性と脆さのトレードオフによって、ファニーボーンの“弱点”が生まれているのです。

力学的な背景

研究によると、肘を深く曲げると尺骨神経は 最大で約13%伸ばされる(ストレイン) と報告されています。

同時に神経は前後に 約5mm滑走(エクスカーション) して、関節の動きに追随しています。

しかし屈曲が長時間続くと、この伸びと滑りの負担が大きくなり、刺激やしびれを起こしやすくなります。

さらに一部の人では、肘を曲げたときに神経が骨の出っ張りを乗り越えてズレる(サブラクセーション)こともあり、症状の一因になります。

脳での処理

なぜ「電気が走る」と感じるのか

神経を叩くと、通常とは異なる 異所性の電気信号(スパイク) が発生します。

その信号は脊髄に入り、

触覚・しびれ感 → 後索—内側毛帯路(こうさく—ないそくもうたいろ/DCML)を通り、

痛み・熱っぽい鋭い感覚 → 脊髄視床路(せきずいししょうろ/spinothalamic tract)を通り、

最終的に脳の 一次体性感覚野(S1) に届きます。

この部分には“体の地図(ホムンクルス)”が描かれており、小指や薬指の領域が反応して「小指まで電気が走った!」と感じるのです。

誤解されやすい理由と対策

骨や皮膚の打撲と勘違いしやすい → 実は神経の刺激

正座のしびれと似ている → 実際は血流障害と神経圧迫による全く別の現象

手のしびれ=全部手首の病気と思いがち → 指の分布で原因が違う

👉 対策としては、「どの指がしびれるか」「どんな姿勢で起きるか」「どのくらい続くか」の3つをチェックすると誤解を避けられます。

生活の工夫と受診の目安

肘の深い曲げ伸ばしを減らす

机に肘を置くときはクッションを使う

寝るときは肘を伸ばし気味にする

⚠️ 以下の症状があれば早めに受診しましょう

2〜3週間以上しびれが続く

小指・薬指の感覚が鈍い

握力が低下して物を落とす

進行すると 肘部管症候群 へ発展し、手の筋肉が痩せる「爪手変形」に至ることもあります。

他の似た感覚との違い

ファニーボーン → 肘の尺骨神経を一瞬刺激、小指〜薬指側に広がる

正座のしびれ → 足の腓骨神経(ひこつしんけい/peroneal nerve)が長時間圧迫される

手根管症候群 → 手首の正中神経(せいちゅうしんけい/median nerve)が圧迫、親指〜中指が中心

ハンドルバー麻痺 → 自転車で手首の尺骨神経(ギヨン管)が圧迫される

👉 共通点は「神経が圧迫されて電気信号が乱れること」ですが、部位・原因・持続時間が違うため区別が必要です。

考察

ファニーボーン現象は、体の「設計の妙」と「弱点」の両方が生んだ現象です。

合理的なルートを選んだ結果、肘内側に神経が通り、浅いために“ビリッ”が起こる。

その一瞬の痛みは、体が「神経に負担がかかっているよ」と伝えるサインとも言えます。

もし繰り返す・続く・強まるなら、それは単なる不思議現象ではなくからだの赤信号。

日常生活の小さな工夫で防げることも多いですが、放置せずに医師に相談することが大切です。

💡 体は沈黙のセンサー。

ビリッとした瞬間に、体の精巧な仕組みと警告の両方を同時に感じているのです。

📌 Q&Aでスッキリ解決

Q1:ファニーボーンは病気ですか?

A:一瞬の“ビリッ”なら病気ではなく神経の一時的な反応です。すぐに治まるなら心配ありません。

Q2:しびれが長く続くときは?

A:2〜3週間以上続く・夜に悪化する・小指や薬指が鈍い → その場合は「肘部管症候群」の可能性もあり、整形外科や手外科での診察が推奨されます。

Q3:正座のしびれと何が違うの?

A:正座のしびれは“血流が悪くなる”ことが主因、ファニーボーンは“神経そのものが直接刺激される”違いがあります。

更に学びたい人へ

今回ご紹介した「ファニーボーン」や神経の仕組みをもっと理解したい方へ、レベル別におすすめの書籍を3冊ご案内します。

🟢 初学者におすすめ

『【ポスター付き】解剖生理学図鑑: ヒトのからだの全てが初心者でもわかる決定版』

著者:アドルフ・ファッラー、ミヒャエル・シュンケ、ガブリエル・シュンケ監修:大久保 眞人

出版社:GAIA BOOKS

特徴:人体の構造を大きな図とシンプルな説明でまとめた“図解版”。骨・筋肉・神経などの位置関係を一目で理解でき、初心者でも楽しく学べる工夫があります。

おすすめ理由:肘の尺骨神経が「どこを通っているのか」が視覚的に理解でき、今回のテーマを「からだの地図」に重ねて学べます。

🟠 中級者におすすめ

『ビジュアルガイド 末梢神経と筋のみかた 原著第6版 日本語版』

翻訳:幸原 伸夫

出版社:医学書院

特徴:末梢神経(まっしょうしんけい)と筋肉の支配領域を、イラストと臨床例で丁寧に解説。「どの神経が、どの筋や指を支配しているか」を写真・模式図で理解できます。

おすすめ理由:ファニーボーン(尺骨神経)と、手根管症候群(正中神経)や正座のしびれ(腓骨神経)などを区別する知識が身につきます。実際の医療現場でも使われているため、より実践的な理解を深めたい方に最適です。

🔵 全体におすすめ(教養+脳科学視点)

『痛覚のふしぎ 脳で感知する痛みのメカニズム』

著者:伊藤 誠二(名古屋大学大学院医学系研究科 教授)

出版社:講談社(ブルーバックスシリーズ)

特徴:「痛み」という感覚が、どのように脳で作られるのかを最新の研究成果とともに解説。一般読者にも読みやすい平易な文章でまとめられています。

おすすめ理由:ファニーボーンの“ビリッ”が、なぜ「脳で電気が走ったように感じるのか」を理解するのにぴったり。神経→脊髄→脳へとつながる流れを、医学的にかつ分かりやすく学べます。

おすすめ本のまとめ

基礎から入りたい人 → 『解剖生理学図鑑』で体の地図を押さえる

症状の違いを知りたい人 → 『末梢神経と筋のみかた』で神経ごとの働きを学ぶ

脳科学の視点から理解したい人 → 『痛覚のふしぎ』で感覚処理を深める

それぞれの本を組み合わせて読むことで、

「肘のビリビリ現象」が 体の仕組み × 神経の働き × 脳での処理 の3つの側面から立体的に理解できます。

疑問が解決した物語

本棚に肘をぶつけたあの日のこと。

あの“ビリビリ”の正体が「ファニーボーン」だと分かった今、もうただの謎の痛みではなくなりました。

「なるほど、肘の内側には大事な神経があって、それが刺激されていたのか」と思うと、不思議と気持ちが軽くなります。

それ以来、机に肘をつくときはクッションを置くようにし、長時間肘を曲げてスマホを持つのも控えるようになりました。

ちょっとした工夫で、あのビリッとした不意打ちを減らせると知ったからです。

そして、もしまた“ビリッ”ときても、もう慌てずに「これは神経の仕組みのせい」と落ち着いて受け止められるようになりました。

むしろ「体はこんな小さな刺激にも正直に反応するんだな」と、からだの精巧さに感心すらしています。

👉 では、あなたならどうでしょう?

次に肘をぶつけて“ビリッ”としたとき、

「ただ痛い」で終わらせますか?

それとも「体からの小さなサイン」として、生活を見直すきっかけにしますか?

締めの言葉

肘をぶつけたときの“ビリビリ”――ただの打撲ではなく、体の中を走る神経の信号が生み出す不思議な現象でした。

私たちの体は、効率と弱点を同時に抱えた繊細な仕組みでできています。

その中で起きる小さな違和感は、時にからだからのサインであり、科学的に見ても奥深いテーマになります。

この記事が「なんで?」を「なるほど!」に変えるお手伝いとなり、さらに体の仕組みを学ぶきっかけになれば幸いです。

注意補足

ここで紹介した内容は、信頼できる医学的知見をもとにしていますが、新しい研究や解釈の進展によって変わる可能性があります。

また、症状が続く場合は自己判断せず、専門の医師に相談することをおすすめします。

🌱 この記事が“体の不思議を探る入り口”となり、あなたの生活に新しい視点を添えるきっかけになれば嬉しいです。

📖 この“ファニーボーン”という小さな現象に興味を抱いたなら、その先には解剖学や神経科学の奥深い世界が広がっています。

一瞬の“ビリッ”をきっかけに、より専門的な文献や研究に触れることで、人の体に秘められた驚異の仕組みを、さらに深く味わってみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そして、次に肘をぶつけて“ビリッ”ときたときには、

「これはまさに ファニーボーン(おかしな骨) だな」と、ちょっと笑って受け止めてみてくださいね。

👉 あなたはこれまでに“ファニーボーン”を体験したことがありますか?

そのとき、どんなふうに感じたでしょうか。

「ただの痛み」ではなく「体からのメッセージ」だと思えば、少し見え方が変わるかもしれません。

コメント