『遠慮のかたまり』とは?

意味・由来・日常生活での活かし方を解説

「最後の一個」──。

あなたも、友達の家でお菓子を囲んでいたとき、

誰も最後の一つに手を伸ばさず、妙な間が流れた経験はありませんか?

実はこれ、関西地方で「遠慮のかたまり」と呼ばれる、

とても興味深い日本独特の現象なんです。

この記事では、

この【遠慮のかたまり】の意味や由来、

そして現代社会での活かし方まで、

詳しく解説していきます!

読むことで、

人間関係の機微をより深く理解でき、円滑なコミュニケーションにも役立てられるかもしれませんよ。

遠慮のかたまりとは?(定義と概要)

定義と要点まとめ

「遠慮のかたまり」とは、

皿に盛られた食べ物などの最後の一つを、誰も手を出せずに残してしまう現象を指します。

特に関西地方で親しまれている表現で、

「みんなが遠慮しあった結果、取り残されたもの」という意味合いが含まれています。

由来や発見者

「遠慮のかたまり」という表現がいつ、誰によって生まれたのか、正確な記録は残っていません。

しかし、関西人特有の人間関係を大切にする文化、そしてユーモラスな言葉遊びから生まれたと考えられています。

心理学的には、これを「他者志向性」と呼び、

他人からどう見られるかを気にする心理が関係しているのです。

なぜ注目されるのか?(背景・重要性)

現代社会では、個人主義が進んだ一方で、

「周囲にどう見られるか」への意識は依然として強く存在します。

遠慮のかたまり現象は、この社会的プレッシャーを象徴する現象ともいえるでしょう。

心理学的背景

心理学者のアーヴィング・ゴフマンは、

人間の行動を「印象操作(impression management)」と呼び、

他人に良い印象を与えるために振る舞うことを指摘しました。

「最後の一個」を取る行為は、

「自分勝手」と捉えられるリスクがあるため、無意識に遠慮するのです。

実験的にも、他人が見ている場面では自己抑制が強まる傾向があることが分かっています。

つまり、遠慮のかたまりは、単なる文化的なものではなく、

普遍的な人間心理に根ざしているのです。

実生活への応用例

では、この現象をどう日常に活かせるのでしょうか?

日常で体験できる具体例

会議やディスカッションで、誰も発言しないときに自ら一言目を発する

食事会で、あえて「最後の一つ食べよう!」と声をかけ、場を和ませる

職場の暗黙の了解(遠慮)を察知し、あえてクリアな提案をする

簡単にできる活かし方・ヒント集

「皆さんでどうぞ」と周囲に促す役割を買って出る

「気にしないでね」と一言添えるだけで、場がぐっと柔らかくなる

「勇気を持つ」ことの練習として、最後の一つに手を伸ばしてみる

注意点や誤解されがちな点

現象に対する誤解

「最後の一個を取ったら図々しい」と感じるのは誤解です。

むしろ、場の空気を読んで、皆のために行動できる人こそ、評価されることが多いのです。

効果的に使うためのポイント

相手の気持ちを推し量りながら、無理に勧めない

一言添えることで、相手の「遠慮」を自然に解消する

強引になりすぎず、柔らかい態度を心がける

まとめ・筆者の考察

記事のまとめポイント

遠慮のかたまりとは、「皆が遠慮した結果、最後に残った一品」のこと

心理的背景には「他者志向性」や「印象操作」がある

日常で応用することで、コミュニケーション能力がアップする

最後の一個を取ることは、悪ではない!

考察

友人の家で最後のチョコレートを前にして動けなかったとしたら。

けれど、勇気を出して「これいただいていい?」と声をかけたら、

「むしろ食べてくれて嬉しい!」と喜ばれるかもしれません。

遠慮が美徳になる時もありますが、

時には思い切って行動することが、周りのためにもなるんだな、と実感しました。

あなたなら、この「遠慮のかたまり」、どう活かしますか?

注意

※本記事の内容は、筆者が信頼できる資料を基に調査・執筆したものですが、

社会心理学や地域文化は日々変化しています。

本稿がすべてを網羅しているわけではなく、今後新たな見解が出る可能性もあることをご了承ください。

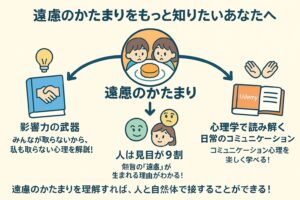

関連リンク・おすすめ書籍紹介

『影響力の武器』(ロバート・チャルディーニ著)

『人は見た目が9割』(竹内一郎著)

『「空気」を読んでも従わない』/鴻上尚史(こうがみ しょうじ)

〜遠慮のかたまりをもっと深く知りたいあなたへ〜

今回ご紹介した「遠慮のかたまり」。

人間関係や空気を読む力に直結する現象だけに、

もっと深く知りたいと思った方も多いはずです。

そこで、さらに理解を深めるための参考書籍や講座を紹介します!

『影響力の武器』(ロバート・チャルディーニ著)

この本は、

「なぜ人は他人に影響されるのか?」を

社会心理学の視点から徹底的に解き明かした名著です。

遠慮のかたまりも、

「周りが取らないなら自分も取らない」という

社会的証明の原理が働いている行動パターンの一つ。

「人間はこんなに周りを気にして生きているんだ!」と、

驚きとともに納得できる一冊です。

✔️ 人の心の動きを知ることで、もっと自然体で行動できるヒントが得られます!

『人は見た目が9割』(竹内一郎著)

この本は、言葉にしない「空気」や「雰囲気」が

どれほど人間関係を左右するかを教えてくれる本です。

遠慮のかたまりは、まさに

誰も言葉にはしないけど、空気で遠慮しあっている典型例。

この本を読むと、

無意識に感じている場の空気を言語化できるようになり、

「なぜあのとき皆が手を出さなかったのか?」が腑に落ちるはずです。

✔️ 空気を読む力を高めたい人には超おすすめ!

『「空気」を読んでも従わない』/鴻上尚史(こうがみ しょうじ)

この本を読むと、

「人はなぜ集団の中で行動を控えるのか?」 → 日本社会に根付いた「同調圧力」や「世間体」を、心理学・社会学的にやさしく解説しています。

「なぜ沈黙に耐えられないのか?」

→ 沈黙のプレッシャーや、相手の反応を過剰に気にしてしまう心理が、身近な例で語られています。

遠慮のかたまりのような現象

→ 著者は演出家として人間関係に敏感で、実際の会話や行動の中にある「遠慮」の正体をリアルに描き出します。

科学的に分析しつつも読みやすい

→ 心理学の専門用語は少なく、読者が日常に照らして「あるある!」と思える形で進みます。

深く知りたい まとめ

「遠慮のかたまり」は、

ただの微笑ましい現象に見えるかもしれませんが、

そこには深い心理や文化が根付いています。

これらの本や講座をきっかけに、

もっと広い視点で「人間関係」を考えられるようになるかもしれませんね。

ぜひ、興味を持ったものから手に取ってみてください!

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

コメント