ポイントカード、最初から押されてるのはナゼ?——それは『エンダウド・プログレス効果』かもしれません。

ポイントカードはなぜ最初から押されている?——『エンダウド・プログレス効果』で“続けたくなる”を設計する【進捗バー/連続日数/実装チェックリスト】

通い始めたカフェでもらった新しいスタンプカード。

見ると——最初のスタンプがもう押してある。

たったそれだけで、なぜか**「また来よう」**と思ってしまう。

この“ちょっと得した”感覚、あなたにもありませんか?

3秒で分かる結論

お答えします。

この現象は**「エンダウド・プログレス効果」**。

最初から少し進んでいると感じるだけで、ゴールまで頑張りやすくなる心理です。

今回の現象とは?(“あるある”から入る)

キャッチフレーズ:

「エンダウド・プログレス効果」とはどうして?——“与えられた進み具合”がやる気に火をつける法則です。

こんな“あるある”、ありませんか?

- ポイントカード:最初から1個押してあると、「せっかくだし集めよう」と思う。

- 学習アプリ:初回起動時に**達成率3%**が表示されると、なぜか続きが気になる。

- 健康管理:歩数計が朝から**「本日の目標の1/10達成」**と出ると、もう少し歩きたくなる。

- 家事ToDo:リストの**1つ目が“最初から完了”**になっていると、他も片づけたくなる。

読むメリット

- 三日坊主の減少:始める負担が軽くなり、継続率アップの工夫が学べます。

- 仕事・勉強に効く設計:進捗の見える化や小さな達成の積み上げ方がわかります。

- マーケ&UXにも応用:ポイント、進捗バー、連続記録など、“もう一回”を起こす仕組みが作れます。

疑問が浮かんだ物語

昼下がり、あなたは常連になりつつあるカフェでカードを受け取ります。

最初のスタンプが押されているだけなのに、肩の力がふっと抜けました。

「もう一歩、進んでるなら、今週もう一度来ようかな」。

でも、ふと立ち止まります。

「なんで一歩進んでると感じるんだろう?」

「これはお店の工夫に影響されているのかな?」

「この気持ちって、スタンプ“1個”のせい? それとも自分の性格?」

胸の奥に生まれた小さな不安と不思議。

“得しただけ”なのか、“うまく誘導されている”のか。

——この手触りの正体を確かめたくて、あなたはページをめくります。

すぐに分かる結論

お答えします。

ここで起きているのは『エンダウド・プログレス効果』です。

最初から進捗を“与えられる”と、私たちは続けやすくなる。

スタンプ1個、達成率3%、チェック済みのタスク——**ゼロではない“1”**が、やる気のエンジンを回します。

“どうしてそんな気分になるの?” → 「すでに前進している」という手応えがやる気を加速させるからです。

“お店の影響?” → はい、意図的な設計であることが多いです。ただし、自分の行動にも活かせる健全な使い方があります。

深掘りへ——“最初の一押し”が行動を変える理由

いま感じている「もう一歩、進んでいる手応え」。

その小さな前進が、なぜ私たちのやる気を押し上げるのか——。

この先では、正式な定義と代表研究を手がかりに、

日常で使える設計のコツ、見落としがちな注意点まで丁寧にほどきます。

言い換えれば、「ゼロを“1”に変える仕掛け」の作り方。

“エンダウド(与えられた)”“プログレス(進捗)”という名のとおり、

あなたの毎日に最初の追い風を吹かせる方法を、ここから一緒に見つけていきましょう。

『エンダウド・プログレス効果』とは?

正式名称

エンダウド・プログレス効果(Endowed Progress Effect/エンダウド=「与えられた」、プログレス=「進捗〈しんちょく〉」)。

→ 最初から少し“進んでいる状態”を与えられると、目標を最後までやり切りやすくなる心理のことです。

正確な定義

- 人は、人工的な前進(例:スタンプを最初から1個押しておく、アプリで達成率を3%と表示する)を与えられると、

① 完了率(かんりょうりつ)が上がり、

② 完了までの時間が短くなる

傾向が見られます。 - ポイントは「ゼロではない“1”があると、もう少し続けたくなる」という心の動きです。

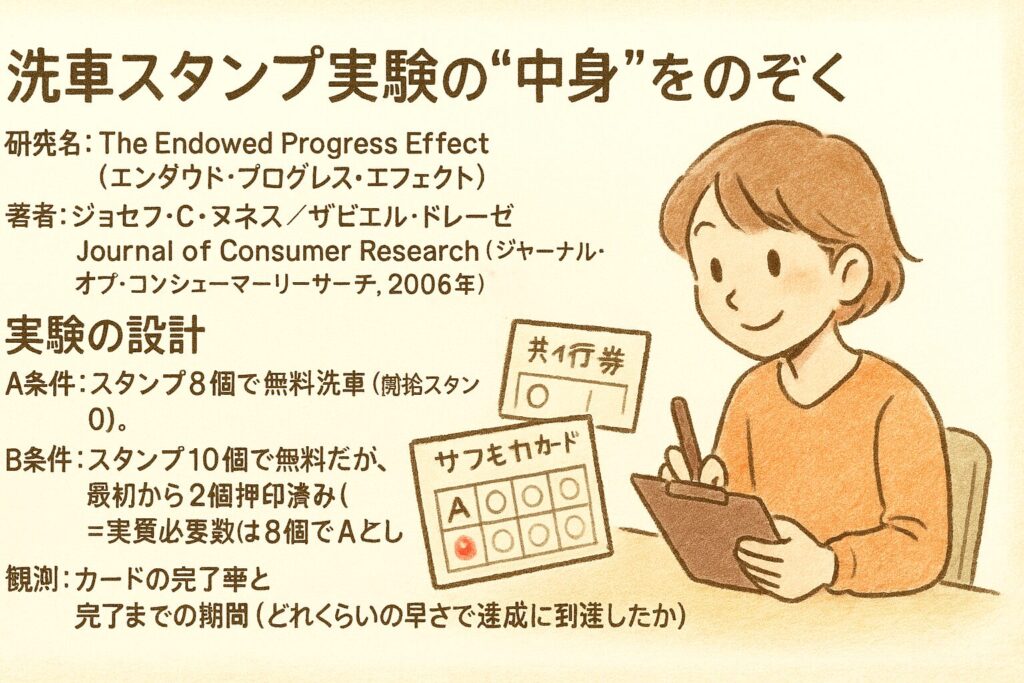

代表研究(方法と結果)

- 研究者:ジョセフ・C・ヌネス(Joseph C. Nunes)、ザビエル・ドレーゼ(Xavier Drèze)

- 掲載誌:ジャーナル・オブ・コンシューマー・リサーチ(Journal of Consumer Research/消費者行動の学術誌、2006年)

- 方法:洗車店のスタンプカードで実験。

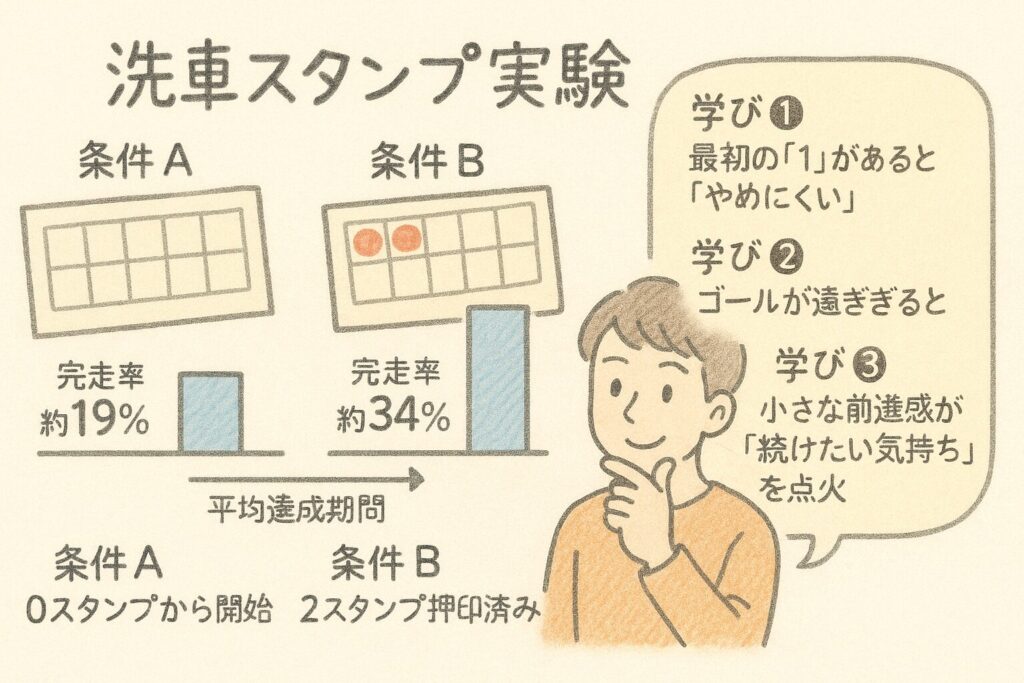

- 条件A:8個スタンプを集めると無料。

- 条件B:10個必要だが最初から2個押印済み(=実質必要数はどちらも8個)。

- 結果:**最初から押印済み(頭出し)**のカードは

- **達成率が19% → 34%**に上がり、

- 完了までの期間も短縮されました。

- わかったこと:課題が**「未着手」ではなく、「すでに取りかかっている未完の課題」**に見えると、やる気が増す。

理論背景(ゴール・グラディエント仮説)

- ゴール・グラディエント仮説(Goal-Gradient Hypothesis/ゴール=目標、グラディエント=勾配〈こうばい〉=近づくほど勢いが増す)

- 意味:目標に近づくほど努力が加速しやすい、という考え方。

- 人の行動でも確認されており、「残り○個で達成」の見せ方が効きやすいのはこのためです。

用語メモ(表記のゆれ)

- 日本語では**「エンダウド・プログレス効果」**が一般的。

- 「エンダウト」は誤記として見かけることがあります。

なぜ注目されるのか?

注目される理由

- 開始ハードルが下がる

ゼロから始めるより、すでに1歩進んでいると感じるほうが、最初の一押しが軽くなります。 - 継続率が上がる

進捗の見える化(しんちょくバー、チェックリスト、連続日数)が粘りを生み、完走率を押し上げます。 - 効果検証しやすい

ポイント設計やオンボーディング(初回導入)でABテストがしやすく、再訪・定着の改善が数字で追えます。

ABテスト=A案とB案を同時に試して効果を比べる方法。

世間での受け入れられ方

- ロイヤルティ・プログラム(会員制度)の定番に。

例:事前スタンプ/初期ボーナス、入会時のマイル付与など。 - **アプリやWebのUX(ユーザー体験)でも広く利用。

例:初回ログイン直後に達成率5%を表示、「残りこれだけ」**の可視化、**次のランクまで残り○**の提示など。

具体的な使われ方(現場のコツ)

- ポイント・会員:最初に少量のポイントを付与し、“頭出し”を可視化(ただし実質の手間やコストを増やさないのが鉄則)。

- オンボーディング:チェックリストの1つ目を自動完了にして、進んでいる実感を与える。

- ティア(段位)設計:**「次のランクまで残り○」**を明示して、ラストスパートを促す。

社会のとらえ方(関わり方)

- ユーザー側:この仕組みを知っていれば、不必要な誘導に流されにくくなります。逆に、自分の学習・運動・貯金などに良い形で取り入れられる。

- 提供側(企業・サービス):透明性(条件や価値の明示)と倫理(誤解を招かない見せ方)を守ったうえで、最初の一押しを設計すると、定着に効果的です。

語句と専門用語のミニ解説

ABテスト:2つの案を同時に配信して効果を比較する実験手法。

ロイヤルティ・プログラム:お客さんの継続利用を増やす仕組み(ポイント、会員ランクなど)。

オンボーディング(Onboarding/オンボーディング):新規ユーザーが使い方に慣れる最初の導入体験。

UX(ユーザー・エクスペリエンス):使いやすさや満足度など、ユーザーが得る体験全体。

実生活への応用例

原則(おさらい)

- 見える化:進捗(しんちょく)を目で確認できる形にする(バー・スタンプ・チェックボックス)。

- スモールステップ:1タスクは2〜10分程度の豆タスクに分割。

- 頭出し:最初の1単位は**“完了”扱い**でスタート。

- 続きやすい未完:区切りの良いところで終わらず、**「次の一手」**を書いてから終える。

学習(勉強)

- やること:教科書の最初の節を既読にしてから始める。初日は用語10個+例題1問など2つ片づけて頭出し。

- 方法:ノートに□を10個描き、終わるたびに塗る。

- ねらい:**ゼロではなく“1”**があることで、もう1つ進めたくなる。

運動(健康)

- やること:歩数・体操アプリの連続日数を活用。最初の週は**3日分を“済み扱い”**で開始。

- 方法:家の中で1分体操→□を塗る→散歩5分→□を塗る。

- ねらい:毎日**「残り」が減るのを見える化**して、継続の手応えを作る。

家事(生活)

- やること:「洗濯」を超小分割(仕分け/投入/干す/取り込む)。

- 方法:リストの1番上を最初から完了にして、弾みをつける。

- ねらい:取りかかりやすさを最大化。

貯金(家計)

- やること:目標10万円なら、最初に1万円を別口座へ移して**進捗10%**を作る。

- 方法:家計簿アプリでバー表示、月末に□を1つ塗る儀式。

- ねらい:「もう1万円で20%」という近接感を維持。

仕事(個人・チーム)

- やること:プロジェクトを10粒度に分割し、1つは完了扱いで着手。

- 方法:タスク管理で**達成率5%を初期表示。朝会で「残り○」**を共有。

- ねらい:始まっている感で、巻き取りを促進。

デジタル断捨離

- やること:メール整理を2分だけ。**「プロモの20通は既読済み」**から開始。

- 方法:タイマー2分→終わり際に**「次の1通」**へフラグを付けて終了。

- ねらい:再開の摩擦を下げる。

効果的に使うポイント

- 手で触れる進捗:塗る/押す/チェックするなど、没入感のある操作にする。

- 初期達成率の目安:3〜10%(大きすぎると不信、小さすぎると無風)。

- ごほうび設計:小さく・即時(コーヒー1杯・好きな曲1曲)。

- 外的報酬(がいてきほうしゅう):ポイントや景品など外から与えられる動機。

- 内発的動機(ないはつてきどうき):楽しい・上達したいなど内側から湧く動機。

→ 外的ばかりに頼らず、内発も育てる。

メリット/デメリット

- メリット:初速が出る/続けやすい/達成体験が増える。

- デメリット:外的報酬に依存しすぎると、報酬が切れた時に失速しやすい。

→ 進捗の見える化や小さな誇らしさの記録で、内発を補強。

注意点や誤解

① 「ズルい誘導では?」への不信

- 危険な思い込み:ヘッドスタート(頭出し)が実質の負担増を隠している。

- 注意:等価性(とうかせい)=必要労力や条件が同じであることを明示。

- 回避:カードやUIに条件・期限・換算ルールをはっきり表示(=透明性)。

② 「誰にでも効く」わけではない

- 誤解しやすい点:文脈や設計品質によって効果は変動。

- 注意:進捗の意味づけが弱い(例:数字だけ)と効きにくい。

- 回避:本人にとって意味のある単位(章・工程・時間)で刻む。

③ 数字の“盛り”や過度な演出

- 危険な思い込み:達成率を多めに見せればやる気が出る。

- 注意:ごまかしは即、信頼低下につながる。

- 回避:正確な算定+根拠の簡潔提示。迷ったらABテストで検証。

- ABテスト(エービーテスト):A案・B案を同時に配信し、どちらが良いかをデータで比較する方法。

④ 連続記録の“呪縛(じゅばく)”

- 誤解されやすい点:「連続が切れたら終わり」。

- 注意:完璧主義は再開のハードルを上げる。

- 回避:「再開初日はボーナス」のマイルールを用意。連続より総量を重視。

⑤ ゲーミフィケーションのやりすぎ

- 危険な思い込み:バッジやランクを増やせば効果が右肩上がり。

- 注意:目的(学習・健康・仕事)よりメダル集めが目的化すると逆効果。

- 回避:目的と指標を連動(例:学習→演習の正答数を主指標、バッジは補助)。

⑥ プライバシー/透明性の不足

- 誤解の原因:ルールや算定方式が見えない。

- 回避:透明性(明示)+やめやすさ(離脱・再開の容易さ)をセットで設計。

誤解しないためのチェックリスト

- 等価性:頭出しで実質労力が増えていないか

- 透明性:条件・期限・算定方法をUI内で明示しているか

- 意味づけ:進捗単位は本人にとって価値があるか

- 再開設計:連続切れ時のリスタート儀式があるか

- 検証:ABテストなど小さく試してから広げているか

ミニケース:学習の7日間

Day1、あなたは用語10個のうち2個を既読にして始めました。

ノートの□が1つ埋まるたび、「残り」が確かに減っていきます。

Day5、連続が切れても大丈夫。「再開初日はボーナス」で□を1つ塗り、2分だけ再開。

Day7、□は7つ。完璧じゃないのに、前に進む自分がたしかにいます。

ゼロを“1”に変える。

その小さな一押しが、明日の背中をやさしく押してくれます。

さあ、最初の1をいま作りましょう。

“頭出し”で今日から続く:エンダウド・プログレス実践チェックリスト

最初の1を“もらう”設計で、今日から続く。個人のチェックリストと、ビジネスのUXテンプレ、そして倫理の3原則まで一枚で確認。

A. 今日から使える“頭出し”チェックリスト(個人用)

- 最初の1単位は完了扱いで始める(単語10個なら2個は既読から)。

- 進捗の見える化:紙に□を10個描いて、進んだら塗る。

- 次の一手を決めて終える:あえて途中でやめ、明日の最初の1手を書き残す。

- 連続が切れたら:「再開初日はボーナス」と決め、心理的ハードルを下げる。

B. ビジネス/UXのテンプレ

- 入会時ヘッドスタート:少量ポイント付与(※実質の条件は等価であることを明示)。

- オンボーディングの初期達成率:**3〜10%を初期表示→「残り」**を強調。

- ティア設計:**次のランクまで残り○**のカウントダウンを常時表示。

- ABテストの型

- 目的:7〜14日後の継続率/完了率

- 比較:ヘッドスタート有 vs 無

- 注意:説明(透明性)と等価性を守る

C. 倫理の3原則(信頼を傷つけないために)

やめやすさ:離脱や再開のしやすさをUIで保証

等価性:ヘッドスタートで実質負担を隠さない

透明性:条件・期限・算定ルールを表示

よくある質問(FAQ)

Q1. エンダウド・プログレス効果って、簡単にいうと何ですか?

A. **「最初の一歩を“もらう”と、続けやすくなる心理」**です。事前に少し進捗が与えられると、完了率が上がり、達成までが早くなる傾向が実験で示されています。

Q2. 「エンダウト」と「エンダウド」、どちらが正しい?

A. 一般的には**「エンダウド・プログレス効果」が正。検索対策として本文中に別名(エンダウト)**も1度だけ触れておくと安心です。

Q3. 「エンダウド・プログレス効果」と「保有効果(エンダウメント効果)」は同じ?

A. 別物です。

- エンダウド・プログレス:与えられた進捗が継続を促す

- 保有効果(エンダウメント効果):自分が持つものに価値を上乗せして感じる傾向

Q4. どれくらい“頭出し”すれば効果的?

A. 目安は3〜10%。大きすぎるとごまかし感、小さすぎると無風になりがち。本人に意味のある単位で刻むのがコツです。

Q5. 子ども・高齢者にも有効?

A. 文脈と設計しだいで有効。

- 子ども:短い工程(2〜5分)と視覚的な見える化(シール・□塗り)が効きやすい

- 高齢者:手順の単純化と達成のフィードバックが鍵

Q6. 操作的に感じます。倫理的に問題は?

A. 等価性(実質負担を隠さない)/透明性(条件明示)/やめやすさの3原則を守れば、健全な伴走になります。迷ったら小さくABテストして利用者の反応を確認しましょう。

Q7. 連続記録が切れたらどうする?

A. 「再開初日はボーナス」のマイルールで心理的負債を軽く。連続より総量(週合計・月合計)を主指標に。

Q8. 進捗バーが逆にストレスです。対処は?

A. オフにできる設定を用意し、数の単位を変える(10→5など)か、時間刻み→工程刻みへ変更。**“途中で終える”**テクニックも有効です。

Q9. 個人で始める最小ステップは?

A. ①□を10個書く ②1個は塗ってからスタート ③次の一手を書いて終える——この3点セットだけでOK。

Q10. 施策の効果はどう計測する?(ビジネス)

A. 継続率/完了率/再訪率を主要KPIに。ヘッドスタート有 vs 無のABテストで7〜14日比較。数値の“盛り”禁止・条件明示が前提。

Q11. ゴール・グラディエント仮説との関係は?

A. 親和関係にあります。頭出しで**“もう始まっている”**感を作り、ゴールに近いほど加速の原理が働きやすくなります。

Q12. いつ使わないほうがいい?

A. 実質コストが増えるのに隠して見せる場合、依存を強めてしまう設計、やめにくい導線はNG。中止・休止の容易さを必ず確保してください。

最初の“1”が、あなたの明日を押し出す。

小さな頭出しを、今日のうちに——。

おまけコラム

エンダウド・プログレス効果(Endowed Progress Effect)は、洗車スタンプ実験だけでなく、その後の研究でも興味深い知見が積み重ねられています。

たとえばヌネスとドレーゼは、「最初に与えられた進捗が、どのくらい行動の持続に効くか」 を複数の場面で調べました。

その一例として、ロイヤルティプログラム(会員ポイント制度)を用いた分析があります。

- 観測結果①:

最初に“埋められた枠”がある場合、人は「途中でやめる」割合が減り、継続利用率が有意に上がる。 - 観測結果②:

ただし“埋められた枠”があまりに多いと「最初からゴールが遠い」と感じて逆効果になる。

つまり 「ゴールが近づいた手応え」 をバランスよく与える設計が重要。 - 観測結果③:

実験だけでなく、実際の商業データでも「頭出しがある顧客グループの方がリピート行動が速い」という傾向が確認された。

これらの知見から導かれるのは、「小さな前進の感覚」が継続の燃料になる というシンプルな事実です。

そしてその効果は、「ゼロからのスタート感」をやわらげ、心理的に“もう始まっている”と思える設計によって最大化されるのです。

——つまり、洗車カードの1スタンプは単なるお得感以上に、「行動を最後まで走らせるための点火装置」だったわけです。

もうひとつの柱「ゴール・グラディエント」

「最初の一歩」を与えるエンダウド・プログレス効果に対して、

「最後の一歩」を加速させる心理が ゴール・グラディエント仮説(Goal Gradient Hypothesis) です。

この仮説は1930年代に心理学者クラーク・ハルが動物実験から提唱したもの。

餌の置かれたゴールに近づくにつれて、ラットが走るスピードが上がることが確認されました。

——そして、人間もまた同じパターンを示すのです。

身近な“ゴール加速”の例

- クラウドファンディング:達成率80%を超えると、支援が一気に集まりやすくなる。

- マラソン大会:ゴールゲートが視界に入ると、疲れていたはずの足が自然と速まる。

- お店のポイントカード:残り2〜3マスになると、「もう少しだから」と一気に通う頻度が増す。

なぜ最後に力が出るのか?

人は「終わりの見通し」があると、

“あと少しで報われる”という心理的確実性が増します。

ゴールの距離が短くなるほど、投じた労力の価値が明確になり、

「ここまで来たんだから仕上げたい」という気持ちがエンジンを回すのです。

デザインの工夫として

- 進捗バーは「残り○%」を強調する。

- 寄付サイトでは「あと△人で達成!」と具体的に提示する。

- 学習アプリは「次のレベルまであと□ポイント」と明示する。

これらの仕掛けはすべて、ゴール・グラディエントを利用しています。

小まとめ

エンダウド・プログレス効果が「スタートの軽さ」で背中を押すなら、

ゴール・グラディエントは「ラストスパート」で背中を押す力。

——“始まりの一歩”と“終わりの一押し”。

この二つを理解することが、継続を支えるデザインの大切な柱になるのです。

ショートFAQ(3問)再掲

Q1. エンダウド・プログレス効果って、簡単にいうと何ですか?

A. **「最初の一歩を“もらう”と、続けやすくなる心理」**です。事前に少し進捗が与えられると、完了率が上がり、達成までが早くなる傾向が実験で示されています。

Q2. 「エンダウト」と「エンダウド」、どちらが正しい?

A. 一般的には**「エンダウド・プログレス効果」が正。検索対策として本文中に別名(エンダウト)**も1度だけ触れておくと安心です。

Q3. 「エンダウド・プログレス効果」と「保有効果(エンダウメント効果)」は同じ?

A. 別物です。

保有効果(エンダウメント効果):自分が持つものに価値を上乗せして感じる傾向

エンダウド・プログレス:与えられた進捗が継続を促す

まとめ・考察

一行まとめ

最初の一歩を“もらう”だけで、人は続けやすくなる。

——これがエンダウド・プログレス効果の核です。

本記事の要点(超要約)

- 定義:与えられた進捗があると、完走しやすくなる心理。

- 代表研究:洗車スタンプ実験で、事前押印カードは完了率が高く、達成までが速かった。

- 背景理論:ゴール・グラディエント仮説——近いほどがんばりやすい。

- 実装:見える化/スモールステップ/頭出し/続きやすい未完。

- 注意:等価性・透明性・やめやすさを守り、**数値の“盛り”**はしない。

考察

- 高尚:人は**「意味のある未完」を埋めたくなる生き物。再フレーミングと見える化を倫理的に設計すれば、努力の健全な伴走者**になれます。

- ユニーク:「未来の自分からの前払い」として頭出しをギフト化する——2分の助走を先に置けば、明日の自分は走り出しやすい。

読者への問いかけ

- この体験、ありませんか?

連続記録が切れるのが惜しくて、もう1回だけ歩いた/もう1問だけ解いた。 - あなたなら、どこに活かしますか?

学習・運動・貯金・チーム運営・UX設計。**最初の“1”**を、どこにそっと置きますか?

小さな“頭出し”のスタンプは、あなたの毎日に静かな追い風をくれます。

ゼロを“1”に変えるだけで、行動はするりと前へ動き出します。

たとえ連続が切れても、「再開初日はボーナス」の合図で戻ってくればいい。

——最初の“1”は、明日のあなたへのギフト。

その一押しを、いまここで作りませんか。

更に学びたい人へ

1) 初学者におすすめ

『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』

ジェームズ・クリアー(著)/牛原眞弓(翻訳)

- 本の特徴

「小さな習慣」を積み上げることで成果を**複利(ふくり)**のように増やす実践書。

“行動変容の4法則(①明らかに、②魅力的に、③易しく、④満足に)”や、習慣の連結(ハビット・スタッキング)、環境設計がわかりやすい具体例でまとまっています。 - おすすめ理由

本記事のテーマである**「ゼロを“1”にする頭出し」と相性抜群。

見える化/スモールステップの作り方がそのまま実践に移しやすく、学習・運動・家計など日常の継続**に直結します。

2) 中級者(UX/プロダクト設計)におすすめ

『HOOKED ハマるしかけ』

ニール・イヤール(著)/ライアン・フーバー(著)/Hooked翻訳チーム・金山裕樹(翻訳)

- 本の特徴

プロダクトが使われ続けるまでの設計フレーム**「フック・モデル」**を解説。

4ステップ(トリガー/アクション/可変報酬/投資)を、実例と演習で学べます。 - おすすめ理由

「最初の一押し(頭出し)」をオンボーディングや進捗バーにどう落とし込むかのヒントが豊富。

倫理(えり)面の注意にも触れられており、等価性・透明性・やめやすさを守る設計の足場づくりに役立ちます。

3) 全体におすすめ(行動科学の基礎)

『影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか』

ロバート・B・チャルディーニ(著)/社会行動研究会(翻訳)

- 本の特徴

人が動く基本原理を6つの心理原則(返報性/一貫性/社会的証明/好意/権威/希少性)で体系化。

実験・事例が多く、なぜ行動が続くのか/止まるのかを整理して理解できます。 - おすすめ理由

**「与えられた進捗」**が効く背景を、より広い行動原理の中に位置づけられます。

誤用を避ける視点(過度な誘導・不信を招く設計の避け方)も身につき、健全な継続の設計に活きます。

📌 補足(読み方&用語)

オンボーディング:アプリやサービスの初回導入体験。

可変報酬(かへんほうしゅう):結果に予測不能なゆらぎがある報酬(例:たまに出る特典)。

等価性(とうかせい):見せ方を変えても実質の手間や価値が同じであること。

3冊とも、「最初の一歩を作る」「続けやすい設計にする」「倫理的に運用する」という本記事の核を、

それぞれ個人の習慣/UX設計/行動科学の基礎から補強してくれます。スマホで読み進めながら、今日から1つ取り入れてみてください。

疑問が解決した物語

夕方、同じカフェ。

あなたは、前に受け取ったスタンプカードをそっと取り出しました。

ページをめくって学んだ言葉——エンダウド・プログレス効果(与えられた進捗)を思い出します。

「最初の“1”が、続けやすさを作る」。

胸の中で、あの“得した気分”の正体が言葉に変わりました。

レジでコーヒーを受け取りながら、あなたは自分に小さくうなずきます。

「これはお店の工夫なんだ。

でも、選ぶのは自分。

役立つなら上手に借りればいい——ただし透明性(条件が明確)と等価性(結局の手間は同じ)を忘れずに。」

席に着くと、メモアプリを開きます。

今日からの対応方法はシンプルです。

- 学習ノートに□を10個描き、1つ目は既に塗っておく。

- 仕事のToDoは**豆タスク化(2〜10分)**し、次の一手をメモしてから終える。

- 連続が切れても**「再開初日はボーナス」**で戻る。

- ごほうびは小さく・即時(コーヒー一杯、好きな曲一曲)。

- 誘導に感じたら条件の明示を確認し、納得できなければ離れる自由を選ぶ。

視線を落とすと、カードの最初の1個がこちらを見ています。

もう**“うまく誘導されたのかも”という曖昧な不安**はありません。

仕組みの名前を知り、自分の意思で使うと決めたからです。

コーヒーを一口。

温かさが喉を通るたび、小さな加速が心に灯ります。

教訓:

ゼロを“1”に変える小さな頭出しは、行動を進める味方にも落とし穴にもなります。

意味のある単位で見える化し、正直な数字を使い、やめやすさを確保すれば、それはあなたの健全な伴走者になります。

席を立つ前に、あなたは明日の自分へひとこと残しました。

「最初の単語2個は既読。続きは3個目から。」

スタンプカードを財布に戻しながら、ふっと笑みがこぼれます。

**“また来よう”**ではなく、今日はこう思いました。

**“また続けよう”**と。

——あなたなら、この“最初の1”を、どこに置きますか?

文章の締めとして

今日のテーマは、「ゼロを“1”に変える小さな頭出し」でした。

スタンプの最初の1個、ノートの最初のチェック、アプリの最初の達成率。

その小さな前進が、行動を静かに加速させる——これがエンダウド・プログレス効果のエッセンスです。

もし、いま心に**「やってみよう」が灯っているなら、

どうか今日のうちに“最初の1”を作ってください。

□を一つ塗る、単語を二つ既読にする、メールを一通だけ整理する——それで十分です。

明日のあなたは、きっと続きから始められます**。

同時に忘れたくないのは、等価性(実質の公平さ)、透明性(条件の明示)、そしてやめやすさ。

この三つを守れば、“頭出し”は健全な伴走者になります。

もし迷ったら、小さく試し、合わなければやめる自由を選びましょう。

さらに深めたい方は、**「8. 100点版:実装まで踏み込む仕上げ」で

チェックリスト・UXテンプレ・倫理の3原則を、そのまま実行できる形で用意しています。

本の学びを重ねたい方は「更に学びたい人へ」**の3冊から、まず一冊を。

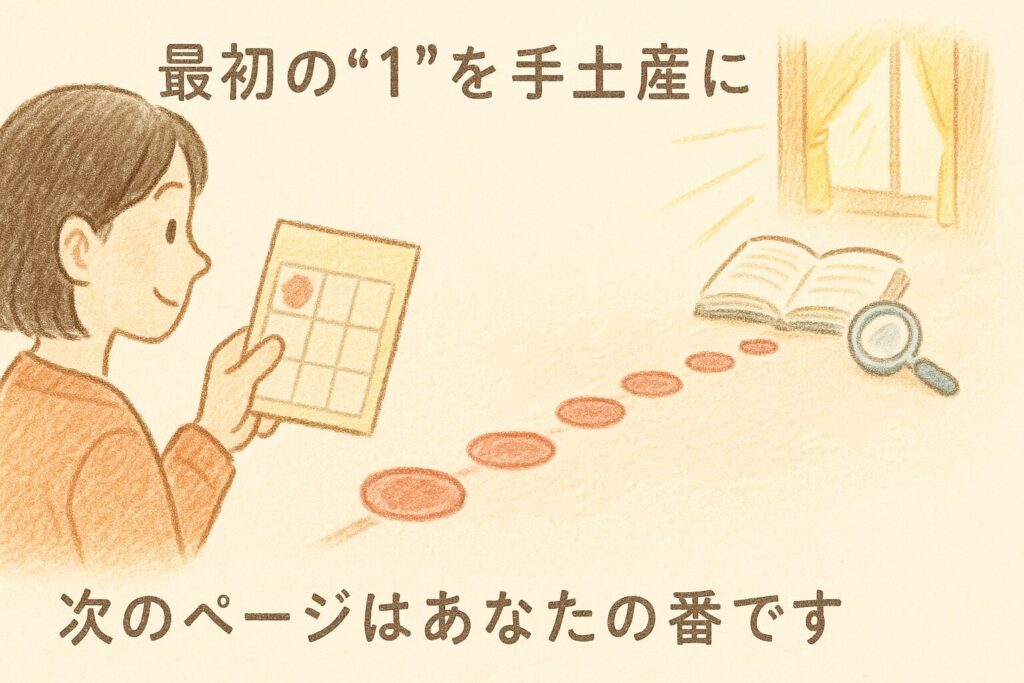

最初の“1”は、未来のあなたへのギフトです。

さあ、いまここで、小さな一歩を置きましょう。

注意補足

※本記事は、筆者が個人で確認できる範囲の、

信頼性の高い一次・準一次情報に基づいて執筆しましたが、

他の見解も存在し、これが唯一の答えではありません。

研究と実務の進展により、理解や最適解が更新される可能性があります。

気づきや疑問があれば、ぜひあなた自身の検証で磨いてください。

ここで押された“最初の1スタンプ”を手土産に、次のページはあなたの番です。エンダウト・プログレス効果の名のとおり、興味という進捗を自ら“贈り足し”、原著論文や一次資料へ一歩踏み込み、どうぞ学びを深く育ててください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、小さな“縁”を受け取り、うっと前へ——「エンダウト・プログレス効果」とともに、あなたの明日が静かに加速しますように。

コメント