『道化恐怖症』って何?ピエロが怖い“あの理由”を解き明かす!

道化恐怖症(ピエロ恐怖症)とは?不気味に感じる理由と克服法

――「楽しいはずのピエロ、なのにどうして怖いの?」

遊園地やショッピングモールで、子どもたちに手を振るピエロ。

本来なら笑顔を届けてくれる存在のはずなのに、ふと目が合った瞬間に背筋がゾクッとしたことはありませんか?

例えば…

遊園地のイベントで、カラフルなピエロが近づいてきた瞬間、なぜか後ずさりしてしまった。

子どもと一緒にショッピングモールを歩いていて、遠くから見えたピエロの大きな笑顔が妙に怖く感じた。

サーカスの舞台で観客を笑わせているはずなのに、その白塗りの顔がずっと頭に残って離れなかった。

友人は楽しそうに写真を撮っているのに、自分だけ落ち着かず視線をそらしてしまった。

――笑っているのに笑っていないように見える。

近づきたいのに、なぜか距離を取りたくなる。

そんな“なんとなく怖い”気持ちには、実は名前があるのです。

その名もは?

この記事を読むと

ピエロを怖いと感じる心理の理由がすぐにわかる

不安の正体がわかって気持ちが軽くなる

心理学的な背景まで知れて「雑学」としても話せる

さあ、この不思議な現象を一緒に見ていきましょう。

疑問が浮かんだ場面

ある日、サーカスを見に行ったときのこと。

大きなテントの中で、子どもたちの笑い声と拍手が響きます。風船を配るピエロは、派手な衣装に大きな赤い鼻。

…でも、私の目はその白塗りの顔に釘づけになりました。

笑っているはずなのに、どこか笑っていないように見える。

その顔が「仮面」のようで、心がざわついてしまう。

なんで?

子どもたちは楽しそうなのに、私は胸の奥がざわざわする。

あの笑顔は、何かを隠しているように見えて怖い…。

この感覚って、私だけなのかな?

そんな疑問が心に生まれたとき――

その不思議の正体を知りたくなりませんか?

すぐに分かる結論

お答えします!

その“ゾクッ”とする感覚の名前は、まさに

「道化恐怖症(どうけきょうふしょう/

Coulrophobia(クールロフォビア)=道化恐怖症(ピエロ恐怖症))」 です。

もっとシンプルに言えば、

「ピエロの白塗りで隠された表情が、人間らしいのに人間らしくない“不気味さ”を感じさせる」心の反応です。

友だちがずっと仮面をつけていたら、「本当の顔がわからなくて落ち着かない」って感じますよね。その違和感こそが、ピエロに対する恐怖心の正体なのです。

この不思議な現象――道化恐怖症について、ここからさらに詳しく探っていきましょう。

「どうしてそんな気持ちになるのか?」を、一緒にひも解いていきませんか?

道化恐怖症(どうけきょうふしょう)とは?

『道化恐怖症(Coulrophobia/クールロフォビア)』とは、

ピエロや仮面をつけた人のように、「素顔が見えない存在」に強い恐怖や不安を抱く心理現象のことです。

医学書の中で独立した病名としては記載されていませんが、

心療内科や精神医学では 「特定の恐怖症」 に含まれることが多いです。

たとえば、

ピエロを見て胸がドキドキする

笑顔なのに不自然に感じて目をそらしてしまう

こうした反応は、日常生活の中でも珍しくありません。

言葉の由来

「Coulrophobia(クールロフォビア)」は二つの部分に分かれます。

coulro-(クールロ):古代ギリシャ語の kōlobathristēs(コーロバスリステース) が語源とされ、これは「竹馬に乗る人」という意味です。

-phobia(フォビア):恐怖症を意味します。

なぜ「竹馬乗り」が関係あるのかというと、

古代ギリシャで竹馬に乗る曲芸師の姿が、現代のピエロの外見(奇抜な動きや派手な格好)に似ていたからだと考えられています。

ただし、これは確定的な語源ではなく、英語圏で1980〜90年代に広まった比較的新しい造語であることも覚えておいてください。

なぜ注目されるのか?

怖さの背景にある理由

ピエロが怖く感じられるのには、いくつかの心理的な理由があります。

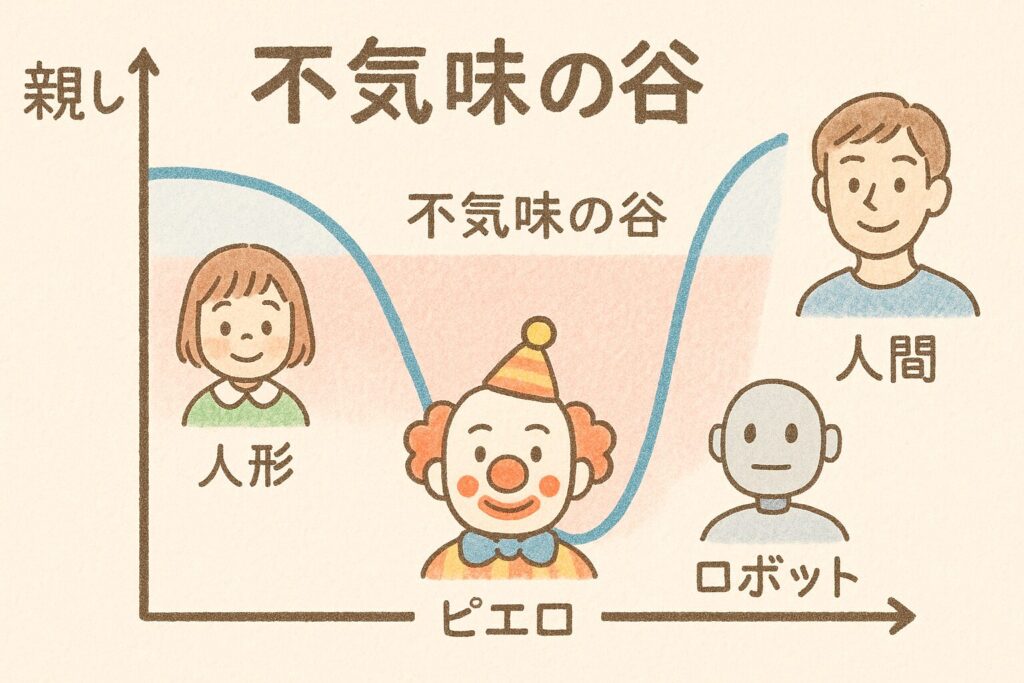

不気味の谷(Uncanny Valley/アンキャニー・バレー)

「ほぼ人間」なのに「どこか人間らしくない存在」を見ると、親近感ではなく不気味さを感じる現象。

日本のロボット工学者・森政弘(もり まさひろ)氏が1970年に提唱しました。

白塗りの顔や固まった笑顔は、この“不気味の谷”を引き起こしやすいのです。

表情が読めないこと

顔を白く塗ることで「怒っているのか・笑っているのか」が読み取りにくくなります。

人の脳は「相手の感情がわからないとき」に強く不安を感じます。

予測できない動き

ピエロの大げさで突飛な動きは、脳にとって「次に何が起きるかわからない刺激」として処理され、不安のトリガーになります。

大衆文化の影響

映画『IT(イット)』や『ジョーカー』のように、怖いピエロの描写が繰り返されることで、「ピエロ=怖い」というイメージが強化されています。

脳と心のしくみ

恐怖を感じるときには、脳の 扁桃体(へんとうたい/Amygdala:アミグダラ) が働きます。

扁桃体は「危険を察知する警報装置」のような場所です。

はっきり安全とも危険とも言えない「あいまいな表情」を見ると、より強く反応することが研究で分かっています。

そのため、白塗りの顔で感情が隠されているピエロは“危険かもしれない”と脳が判断してしまうのです。

研究でわかったこと

2023年の心理学研究(イギリス・サウスウェールズ大学)では、528人を対象にアンケートを実施しました。

その結果、ピエロ恐怖の主な原因は

感情が読み取りにくいこと

映画やニュースでのネガティブな描写

予測不能な行動

この3つが大きな要因でした。

一方で、「実際に怖い経験をしたから」という理由は、最も影響が小さいこともわかっています。

今回のまとめ

つまり、ピエロが怖いと感じるのは「実際に怖い目にあったから」ではなく、

脳の仕組みと文化的なイメージの積み重ねが大きく影響しているのです。

次の段落では、この現象がどのように私たちの日常に関係してくるのか、

そして不安をやわらげるにはどうすればいいのかを、もっと具体的に見ていきましょう。

実生活への応用例

『道化恐怖症(どうけきょうふしょう/Coulrophobia:クールロフォビア)』は、

ただ知識として知るだけでなく、実際の生活の中で役立つヒントもあります。

よくある場面と工夫

遊園地やイベントでのピエロ

突然の遭遇が怖さを強めます。

事前にイベント情報をチェックし、「ピエロが出る場所」を避けて動線を決めておくと安心です。

サーカスやショー

本番の前に、まずは写真やイラストで軽く慣れてみましょう。

そして会場では出口に近い席を選ぶことで「すぐ出られる安心感」が得られます。

医療現場(医療ピエロ)

小児病棟では「癒し」として導入されることもありますが、一部の子どもは逆に恐怖を感じることも。

事前に「会いたい/会いたくない」を本人に確認し、不参加の選択肢を用意することが大切です。

セルフケアのコツ

曝露療法(ばくろりょうほう/Exposure Therapy)

「弱い刺激」から「強い刺激」へ段階的に慣れていく方法。

例:写真 → 動画 → 実物、という順番。

少しずつ慣れることで「大丈夫だった」という成功体験を積み重ねられます。

認知行動療法(にんちこうどうりょうほう/CBT: Cognitive Behavioral Therapy)

「ピエロ=危険」という思い込みを、「読めないから不安なだけ」と捉え直す練習。

考え方を変えることで、恐怖の強さを和らげることができます。

深呼吸とマインドフルネス(Mindfulness/“今ここ”に注意を向ける方法)

吸うより吐く息を長めに意識すると、交感神経の高ぶりが落ち着きやすくなります。

また「今見えている色を3つ」「聞こえる音を2つ」など、感覚に集中することで不安の連想が途切れやすくなります。

ここでのポイント

「不安を避ける」のではなく、不安を“安全な形で”経験することが克服の第一歩。

小さな成功体験を積むと、「怖さ」が「慣れ」や「安心感」に変わっていきます。

注意点や誤解されがちな点

道化恐怖症は、まだ一般には知られていないことも多く、誤解がつきものです。ここでは代表的な誤解と気をつけたい点を整理します。

誤解① 「ピエロを怖がる人は少ない」

実際には、珍しいことではありません。

成人では、研究により 5.6〜17% が「ピエロに恐怖を感じる」と報告されています。

64か国987人の調査では、53.5%が“程度の差はあれ怖い”と答えました。

子どもでは、小児病棟で 1.2% が恐怖を訴えた例もあります。

👉 数字に幅があるのは、調査方法や対象の違いによるもの。

「人によっては普通にある感覚」と考えるのが正解です。

誤解② 「道化恐怖症は正式な病名」

DSM-5(精神疾患の診断マニュアル)には、

「道化恐怖症」という独立した診断名はありません。

ただし、「特定の恐怖症」のひとつとして評価・治療されます。

つまり「名前は俗称でも、症状は現実的に扱われている」ということです。

誤解③ 「怖い体験をしたからに違いない」

最新の研究では、直接的な恐怖体験は意外と影響が小さいことがわかっています。

大きな要因は:

表情が読めない(白塗りで感情が隠れている)

映画やドラマなど大衆文化での“悪いピエロ”描写

突発的で予測できない行動

👉 「見たことがあるから怖い」のではなく、脳の反応と文化的学習が組み合わさって恐怖が強まるのです。

誤解しやすい理由と対処法

理由

メディアでのインパクトが強い(「ホラー映画のピエロ=トラウマ」と結びつけやすい)。

診断名の有無が一般向けに伝わりにくい。

数字の幅が研究ごとに違うため「結局どれが正しいの?」と思われやすい。

対処法

複数の調査を見比べる(一つの数字にとらわれない)。

子どもの場合は本人の意見を尊重(「嫌だ」と言えたら受け入れる)。

生活に支障が出る場合は専門家へ相談(曝露療法・CBTなど標準治療あり)。

曝露療法(ばくろりょうほう/Exposure Therapy[エクスポージャー・セラピー])

→ ちょっとずつ慣れていく練習です。

たとえば、いきなり本物のピエロを見るのではなく、

まずは絵や写真

次に動画

それから実際に遠くから見る

というように、「だんだん強いもの」にステップアップしていきます。

認知行動療法(にんちこうどうりょうほう/Cognitive Behavioral Therapy[コグニティブ・ビヘイビアラル・セラピー]、略してCBT)

→ 考え方を整理して気持ちを楽にする練習です。

「ピエロ=危ない」と思い込んでしまう頭の中のクセを、

「ただ顔がよく見えなくて不安なだけ」と考え直すことで、怖さを減らしていきます。

👉 まとめると、

曝露療法=ちょっとずつ慣れる練習

認知行動療法=考え方を整理して怖さを小さくする練習

どちらも怖いものと上手につき合えるようになる方法なんです。

ピエロを見ると胸がざわつく――。

でも、その気持ちには「道化恐怖症」という名前があり、理解できる現象です。

小さな工夫を積み重ねれば、ただの「怖い」から「対処できる」に変わっていきます。

大事なのは「自分はおかしくない」と知ること。

そして「少しずつ慣れる方法がある」と知ることです。

おまけコラム

ピエロの涙の由来と意味

「ピエロの涙」は、単なる飾りではなく、文化や歴史に深く結びついた象徴です。

ピエロ(Pierrot/ピエロー)とは?

起源は16世紀のイタリア喜劇「コメディア・デッラルテ(Commedia dell’arte/コミック劇)」に登場したペドロリーノ(Pedrolino)というキャラクター。

この役柄はフランスに伝わり、「ピエロ(Pierrot:ピエロー)」という名前で広まりました。

服装は白い衣装、顔は白塗り(ホワイトフェイス)で、素朴で少し不器用な召使い役。

涙がついた理由

19世紀のフランスで、俳優 ジャン=ガスパール・ドビュロー(Jean-Gaspard Deburau/ジャン=ガスパール・ドビュロー) がピエロを演じたことで、今のような「無言で哀愁を帯びたピエロ」像が確立しました。

彼の演じるピエロは、観客を笑わせながらも、胸に悲しみを秘めている存在として人気を集めました。

その後、文学・絵画・演劇などで「笑いと悲しみの二面性」が強調され、黒い涙がその象徴として描かれるようになりました。

涙の意味

「人を楽しませていても、心には悲しみがある」

「笑顔の裏に孤独を抱えている」

「愛されたいけれど報われない」

こうした感情の裏側を示すために、涙のマークが描かれたのです。

👉 注意:すべてのピエロが涙を描いているわけではありません。涙は「悲哀を帯びたピエロ像」のモチーフのひとつであり、定番の表現として広まったものです。

まとめ・考察

道化恐怖症から見える心の仕組み

道化恐怖症(どうけきょうふしょう/Coulrophobia:クールロフォビア)は、単に「ピエロが怖い」ではなく、いくつもの要因が重なって生まれる心理現象です。

なぜ怖いと感じるのか?

表情が読めない:白塗りの顔で感情が隠れてしまう。

不気味の谷(Uncanny Valley/アンキャニー・バレー):人間に似ているのに完全ではない存在を見ると、不安や恐怖を感じる心理。

文化的影響:映画『IT(イット)』や『ジョーカー』のような作品が「ピエロ=怖い」というイメージを強める。

予測不能な動き:大げさで突発的な仕草が、脳に「危険かも」と判断されやすい。

最新の研究(2023年・心理学誌 Frontiers in Psychology)でも、

「感情が読み取れないこと」「大衆文化での描写」「動きの予測不能さ」が主な要因とされています。

一方で、「実際に怖い経験をしたから」という理由は、最も影響が小さいと報告されています。

どう役立つのか?

名前を知ることで、「自分だけじゃない」と安心できる。

理屈を知ることで、「怖さは脳の正常な反応」と納得できる。

対処法を知ることで、曝露療法(エクスポージャー)や認知行動療法(CBT)のような標準的な練習に取り組みやすくなる。

考察

ピエロは「人間らしいのに人間らしくない」存在。

これは脳の警報装置である扁桃体(へんとうたい/Amygdala:アミグダラ)を刺激しやすい条件です。

つまり「怖がる自分」は決して弱さではなく、脳が働いている自然な反応なのです。

そして、文化的な刷り込みも大きく影響しています。

「怖いピエロ」が繰り返し描かれるほど、私たちの無意識に恐怖が積み重なります。

読者への問いかけ

ピエロを見て胸がドキッとしたことはありませんか?

もしそうなら、それは心が発する小さなサインかもしれません。

あなたなら、この心理をどう活かしますか?

「怖い」を知識に変えることで、新しい見方ができるかもしれません。

笑顔の裏に涙を隠すピエロ。

その姿に、私たちは自分自身の「不安」や「孤独」を映し出しているのかもしれません。

怖さは避けるものではなく、理解することで「心を知る入り口」になります。

もし次にピエロを見かけたら、胸のドキドキを否定せずに「これが道化恐怖症という現象か」と受け止めてみてください。

その瞬間、あなたはもう一歩、自分の心に詳しくなっています。

更に学びたい人へ

道化恐怖症や「怖さの正体」をもっと深く知りたい方に向けて、書籍を3冊ご紹介します。

📕 『恐怖の構造』

著者:平山夢明

出版社:幻冬舎

特徴:怪談やホラー小説の第一人者が、人が「なぜ怖がるのか」を文化や物語を通して解き明かす一冊。

おすすめ理由:怖さを「体感的に」理解したい人にぴったり。ピエロ恐怖のような「文化的に形づくられた怖さ」の背景を、読み物として楽しく学べます。

📗 『恐怖の正体 ― トラウマ・恐怖症からホラーまで』

著者:春日武彦

出版社:中央公論新社

特徴:精神科医である著者が、恐怖症やトラウマなどを心理学・精神医学の視点から整理。ホラー文化も交えて幅広く論じています。

おすすめ理由:道化恐怖症そのものは正式な病名ではありませんが、「特定の恐怖症」として理解できる仕組みを学べる一冊。医学的な視点を知りたい方に向いています。

📘 『無意味なものと不気味なもの』

著者:春日武彦

出版社:平凡社

特徴:人が「無意味」や「不気味」と感じるときに働く心理を、精神医学と哲学の両面から解説。

おすすめ理由:ピエロの白塗りや無表情がなぜ「不気味」に映るのか、その根本に迫れる内容。

「不気味の谷(Uncanny Valley)」を深く理解したい方におすすめです。

書籍まとめ

「文化的な怖さ」を知りたい人 → 『恐怖の構造』

「心理学・医学の視点」から理解したい人 → 『恐怖の正体』

「不気味さの本質」を深掘りしたい人 → 『無意味なものと不気味なもの』

3冊を合わせて読むことで、道化恐怖症を 感覚・心理学・哲学 の三方向から学ぶことができます。

✨疑問が解けた場面

サーカスが終わり、観客が帰路につくころ。

私の胸のざわめきも、まだどこかに残っていました。

でも――調べてみてわかったのです。

あの不思議な感覚には、ちゃんと名前がある。

それが「道化恐怖症(どうけきょうふしょう/Coulrophobia:クールロフォビア)」という心の反応でした。

白塗りの顔で感情が読み取りにくいこと。

人間らしいのに人間らしくない“不気味さ”を感じること。

そして映画や物語で「怖いピエロ」が繰り返し描かれてきたこと。

それらが重なって、胸のざわめきとして表れていたのだと。

気づいた瞬間、私は少し肩の力が抜けました。

「怖がるのは変じゃない。むしろ、自然なことなんだ」

そう思えたからです。

そして今度ピエロに出会ったら、深呼吸をして、

「これは心の仕組みが見せる反応なんだ」と言葉にしてみようと思いました。

それだけで、不安が不思議と小さくなる気がするのです。

✨ ブログ記事の締め

道化恐怖症は、ただ「ピエロが怖い」という単純なものではなく、

人間の心理や文化の積み重ねが生み出す奥深い現象でした。

その裏には「表情が読めない不安」「不気味の谷」「大衆文化での刷り込み」など、

私たち誰もが無意識に抱いている心の働きが関わっています。

もしあなたがピエロを見て胸がざわついたとしても、

それは異常なことではなく、脳と心がきちんと反応しているサイン。

知識を持つことで、その不安は「理解」へと変わります。

これから先、ピエロに出会ったときに感じるドキドキは、

ただの恐怖ではなく「人の心って不思議だな」と気づかせてくれるきっかけになるかもしれません。

注意補足

本記事は筆者が、個人で調べられる範囲でまとめた内容であり、

他の考え方も存在しますし、研究が進むことで新しい発見が加わる可能性もあります。

ぜひ「道化恐怖症」を入り口に、心の奥に潜む“怖さ”の正体をさらに探ってみてください。

ピエロの白い仮面の奥に、まだ見ぬ物語が隠れているように――。

もし「道化恐怖症」という現象に少しでも心を揺さぶられたなら、ぜひ更に深い文献や資料へ足を運んでみてください。

恐怖の正体を探る旅は、あなた自身の心を映し出す鏡となるはずです。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

――どうか「道化恐怖症」に惑わされず、自分の心を道化(どうけ)ずに見つめてください。

コメント