やらないのに、見ると満たされるのはどうして?『代償行動』とは?観戦で満たされる理由と使い方

「苦手なのに、応援すると心が弾むのはなぜ?」

こんなこと、ありませんか?

運動は苦手なのに、スポーツ観戦では大声で熱狂してしまう。

恋愛はうまくいかないのに、恋愛ドラマや漫画は大好き。

プレゼンは苦手だけど、TEDのスピーチを観ると不思議と心が動く。

「自分ではやらない(できない)けれど、見たり体験した気分になると心が満たされる」。

この“不思議なズレ”を感じたとき、私たちは首をかしげますよね。

実は、ここに代償行動(だいしょうこうどう)という心理学的な仕組みが隠れているのです。

この記事を読むことで、

心の仕組みが分かりモヤモヤが軽くなる

「代わりの行動」が日常でどう役立つか理解できる

といったメリットがあります。

疑問が浮かんだ場面

日曜の夜。

あなたはソファでリモコンを片手に、推しチームの試合を見ています。

会場の歓声が響き、選手の汗が光る。劇的な逆転シーンに胸が高鳴るのに、ふと気づくと自分はずっと座ったまま……。

「やるのは苦手。でも、見るのは大好き」。

この気持ち、どこか不思議ですよね。

同じような経験は恋愛でもあります。

「恋愛トークは照れくさいけど、恋愛漫画は止まらない」。

なぜ「自分ではやらないのに、見たり読むだけで満足できる」のでしょうか?

ここに、心理学のヒントが隠れているのです。

すぐに分かる結論

お答えします。

それは、『代償行動(だいしょうこうどう)』と呼ばれる心のはたらきです。

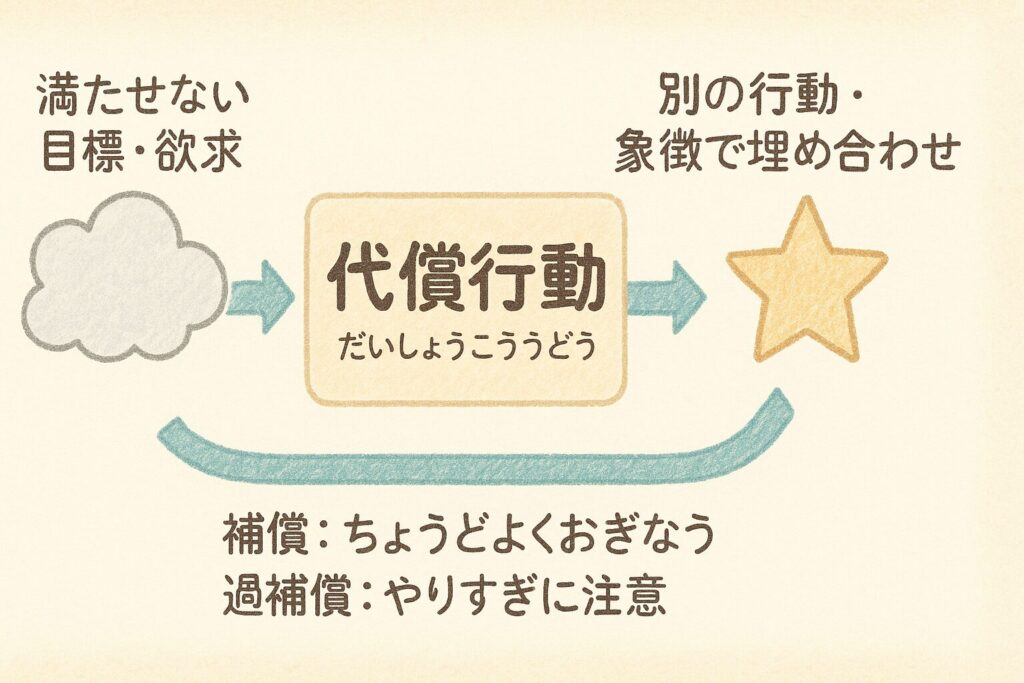

本来やりたいことや満たしたい欲求が叶わないとき、私たちは代わりになる行動や対象を通じて満足感を得ようとするのです。

心をまもるための工夫のひとつです。

人は、やりたいことがうまくできなかったり、苦手なことに出会ったとき、

そのままだとくやしかったり、しょんぼりしてしまいますよね。

例:「運動は苦手」→スポーツ観戦で熱狂

例:「恋愛は苦手」→恋愛漫画でときめき

そこで心が考え出すのが「じゃあ別のことで気持ちをうめよう」という方法です。

これを心理学では防衛機制(ぼうえいきせい)とよんでいて、心を守るための工夫のグループのことなんです。

まとめると

「代償行動」は、できないことや苦手なことをそのままにしないで、

心が自然に“別の方法”でうめ合わせをしようとする仕組みなんです。

それは悪いことではなく、むしろ心をまもる大切な力です。

でも、やりすぎると苦しくなってしまうこともあるので、

上手に使うことが大事なんですよ。

ここまでが“すぐにわかる答え”。

でも——「どうしてそんな心の仕組みがあるのか?」もっと気になりますよね。

「代償で解消? 迷走せずに“解説”へ。代償行動の正体を、一緒に解消していきましょう!」

『代償行動』とは?

定義

「代償行動(だいしょうこうどう)=compensation(コンペンセーション)」とは、

やりたいことや欲しいものが手に入らなかったときに、別の行動や対象で埋め合わせをする心のしくみのことです。

心理学では「防衛機制(ぼうえいきせい/defense mechanism)」のひとつとされます。

防衛機制とは、不安やストレスから心を守るために無意識に働く工夫の総称です。

この考え方を整理した代表的な学者は、フロイトの娘で精神分析家のアナ・フロイト。1936年に『自我と防衛機制』という本でまとめられました。

防衛機制(ぼうえいきせい)この考え方を初めて大きく広めたのがフロイトという心理学者です。

そして、フロイトのあとに出てきたアドラーという学者が、

「補償(ほしょう)」と「過補償(かほしょう)」という形で、もっと分かりやすくまとめてくれました。

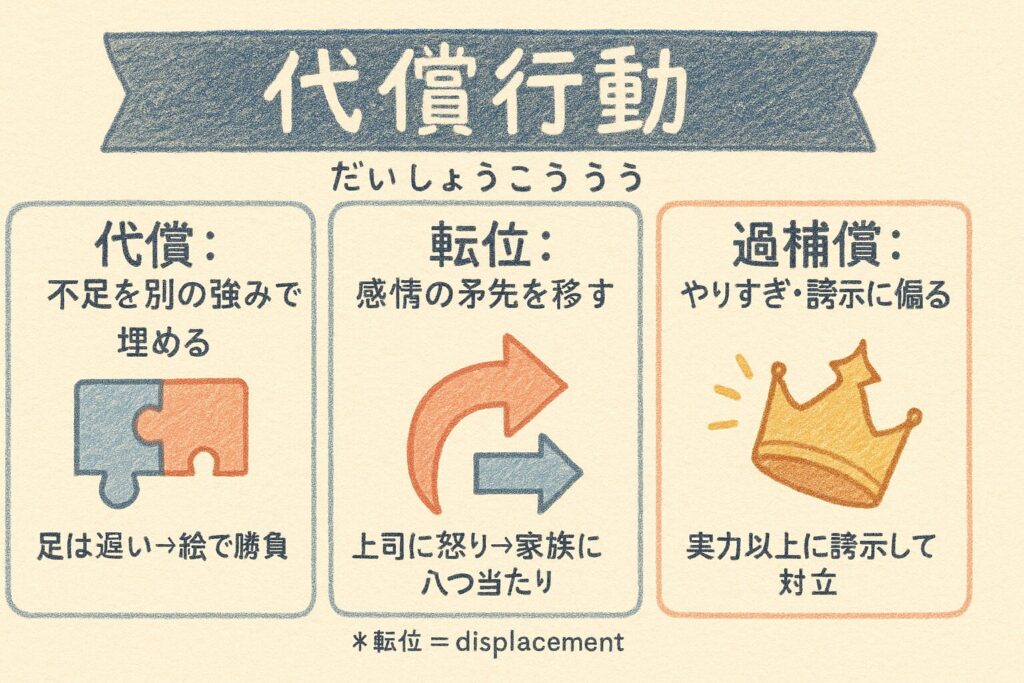

補償(ほしょう):不足をちょうどいい形でおぎなうこと。

過補償(かほしょう/overcompensation):やりすぎてしまい、誇示や攻撃性、極端な優越感追求に傾くこと。

例:

補償…できないことを、べつの得意なことでカバーする。

(足が遅くても、絵をがんばって「絵ならだれにも負けない!」と自信を持つ)

過補償…がんばりすぎて、かえってむりをしてしまう。

(足が遅いことを気にしすぎて、ずっと自分を責めたり、友だちに強がったりしてしまう)

フロイトとアドラー:二人の心理学者の役割

フロイト

「精神分析」の創始者。

心には無意識があり、それが行動や感情に影響する、と唱えました。

防衛機制の考えを提案し、代償行動もその一部とされます。

フロイトの大きな視点は、「心は自分を守るために現実を調整する」ということでした。

アドラー

フロイトと一緒に活動していましたが、1911年に独立。

「個人心理学」の創始者。

人はみんな劣等感(れっとうかん)を持っている。その劣等感をおぎなうのが「補償」です。

ただし、やりすぎると「過補償」になり、逆に自分を苦しめることもある、と説明しました。

どんな研究や文脈で語られてきた?

社会場面での“代理の達成”

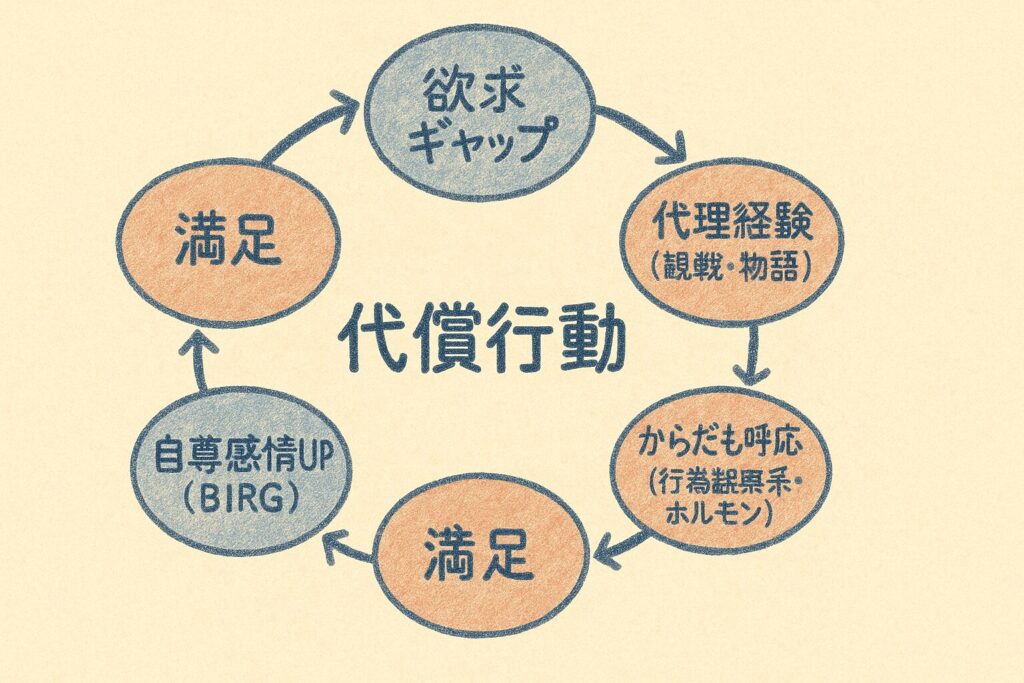

スポーツ心理学の研究では、他人の勝利に自分を重ねて喜ぶ心理が知られています。

これは BIRG(バーギング:Basking in Reflected Glory)=「栄光の反射に浴する」と呼ばれる現象です。

自分は試合に出ていなくても、観戦だけで満足感を得られることを示しています。

なお反対の現象は CORFing(コーフィング:Cutting Off Reflected Failure)と呼ばれ、失敗した対象から距離を置いて自分を守ることを指します。

例として:

応援チームが優勝→「うちがやった!」「チームパーカー着よう」=BIRG

逆に惨敗→「あのチームダメだね…」と距離を取る=CORF

身体と脳のしくみ

研究によると、人の行動を観察するだけで脳の運動野が反応することがわかっています。

たとえば「ダンサー研究」では、踊りをよく知っている人がダンスを見ると、脳の運動に関わる部分が強く反応しました。

このようなしくみを「行為観察系」や「ミラーニューロン」と呼びます。

さらに、スポーツ観戦では勝敗によってテストステロン(ホルモン)の量が変わることも報告されています。

つまり、観ているだけで体も心も「自分が体験したように」反応しているのです。

宗教・儀礼との“似ているところ”

社会学者デュルケムは、大勢の人が一緒に盛り上がることを集合的沸騰(collective effervescence)と名づけました。

スポーツ観戦で観客が一体となって熱狂する様子は、宗教儀礼の場面にも似ていると指摘されています。

もちろん「代償行動=宗教」と言い切るわけではありません。

ただ、大勢で盛り上がる高揚感や一体感が、代償的な満足を後押しすることもあるということです。

なぜ注目されるのか?

観るだけで「満たされる」までの流れ

欲求と現実のギャップ

「本当はやりたい」「自分も上手になりたい」けど、時間や環境、能力の制約でできない。

象徴的な埋め合わせ(代理経験)

その代わりに応援や観戦をすることで、まるで自分の達成感のように満足する。

これはBIRG現象(バーギング)と呼ばれ、自尊感情(じそんかんじょう:自分を大切に思う気持ち)を高めます。

体の反応

行動を見ただけで脳が反応する「行為観察系」のしくみや、勝敗で変わるホルモンの反応により、“していないのに、した気持ち”になるのです。

集団での高まり

同じ色のユニフォームを着たり、声を合わせて応援したりすると、一体感が増し、満足感がさらに強くなります。これが集合的沸騰です。

社会的アイデンティティ

「私はこのチームの一員だ」という気持ちが、自分の価値を感じる支えになります。

👉 ポイント:観戦=すべて代償行動、ではありません。

観戦は純粋な楽しみや社会的つながりとしても大切です。

ただし、満たせない欲求があるときには“補償”として働く場合があるのです。

日常にあふれる「目標×埋め合わせ」の組み合わせ

運動が苦手 → 観戦で熱狂し達成感を得る

恋愛が苦手 → 恋愛漫画やドラマでときめきを感じる

自分に満足できない → 象徴的な買い物(ブランドなど)で「自分らしさ」を補う

人前で話すのが苦手 → TEDスピーチの動画視聴で理想像を取り込む

時間が足りない → ハイライト動画だけ視聴して「参加した気分」になる

👉 補償的な行動は気分を回復させる効果がありますが、長続きはしにくいと研究で言われています。

本当の課題(スキル不足・価値観のずれなど)は、別の方法で解決する必要があります。

社会での捉えられ方

マーケティングの場面

ブランドや商品は「その人らしさを補う象徴」として宣伝されます。

ただし効果は一時的になりやすいです。

臨床や教育の場面

「健康的な補償」を伸ばし、やりすぎの「過補償」を抑えることが支援に役立ちます。

スポーツ文化

観戦やファン活動はコミュニティを強くしますが、熱が高まりすぎると衝突や対立の原因にもなります。

このような現象は「社会的アイデンティティ(所属が自分の一部になる感覚)」の観点からも理解されています。

締めの一文

できないことが、心の中でそっと形を変える瞬間があります。

コートを走る選手の息づかいに、自分の鼓動が追いつくとき。

それが——代償行動の扉なのです。

実生活への応用例

例1:運動は苦手 → 観戦で熱狂

何が起きている?

自分でプレーしていなくても、「チームの勝利=自分の達成」のように感じて満たされます。これは、成功した他者と自分を結びつけて“栄光を浴びる”BIRG(バーギング/Basking in Reflected Glory)という心理で説明できます。大学スポーツの実地研究でも確認されています。

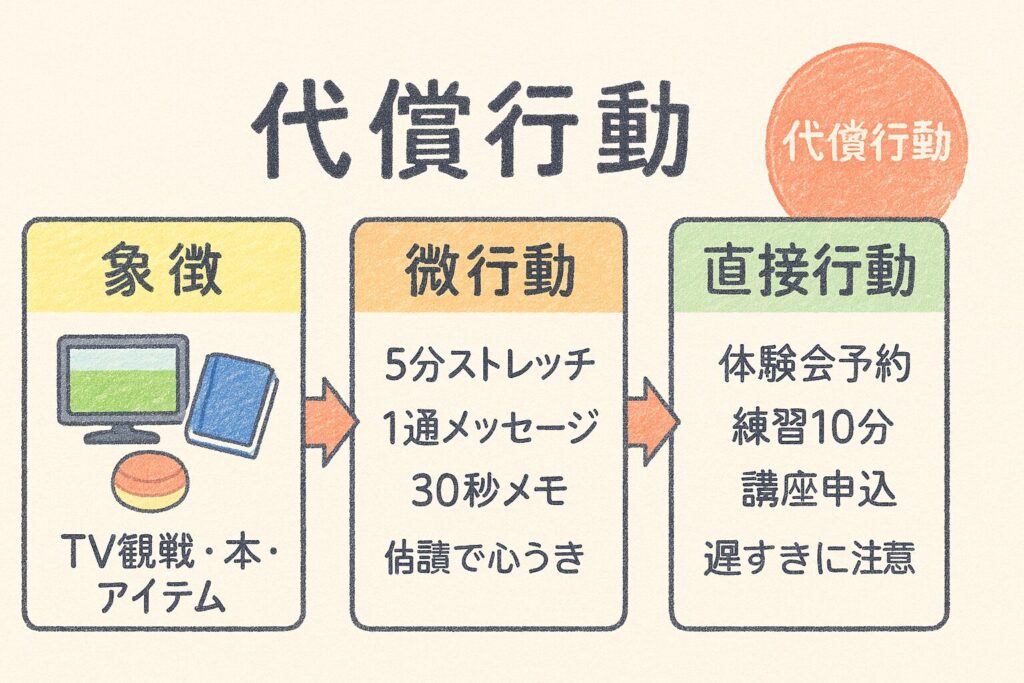

ワンポイント(今日から)

観戦が終わったら5分ストレッチや階段利用を“必ずセット”に。象徴(観戦)→微行動(ストレッチ)の橋渡しで、満足感を健康行動に転換できます。

補足:観るだけでも運動の専門家ほど運動野が反応することが報告されており(行為観察系)、こうした「していないのに、した気持ち」になりやすい土台があります。

例2:恋バナは苦手 → 恋愛漫画で満たす

何が起きている?

代理経験(だいりけいけん)=vicarious/observational learning(ヴァイキャリアス/オブザベーショナル・ラーニング)により、安全な距離で感情の高まりを味わっています。人は他者を見て学ぶ・他者の報酬を見て自分も行動しやすくなる(vicarious reinforcement)ことが知られています。

ワンポイント(今日から)

作品から「自分がグッとくる場面」を3つ書き出し、ミニ行動に翻訳(例:あいさつ/趣味サークル見学/1通だけ感謝メッセージ)。象徴 → 小さな直接行動がコツです。

例3:買い物で自己嫌悪 → “象徴買い”の見直し

何が起きている?

補償的消費(compensatory consumption):自己の不一致や劣等感を商品・ブランドの象徴価値で埋め合わせる行動。レビュー論文では、直接解決・象徴的自己完結・解離などの戦略が整理される一方、効果は一時的で根本課題は残りやすいと指摘されています。

ワンポイント(今日から)

買う前に「用途・回数・代替」メモを30秒。浮いた分を“直接解決”費(講座・練習・健康)へ。象徴50%/直接50%の“ハイブリッド投資”が◎。

注意すべき点と、よくある誤解

誤解1:「代償=悪いこと」

なぜ誤解?

「埋め合わせ=逃げ」というイメージが先行しがちだから。

事実は?

防衛機制(ぼうえいきせい/defense mechanism)は日常的な心の対処として働くことも多く、適度なら安定をもたらします。ただし過剰になると問題化します。

対処法

頻度:その行動が「日課化」しすぎていないか。

機能:「気分回復」だけで終わっていないか。

並走:象徴(観戦/物語)+小さな直接行動のセットを作る。

誤解2:「代償=置き換え(転位)と同じ」

なぜ誤解?

どちらも“別の対象に向かう”ため混同されがち。

違い(ここ大事)

代償(compensation):自分の不足を別の強み・行動で埋める。

転位(displacement/ディスプレイスメント):感情の矛先を弱い対象へ移す(例:上司への怒り→家族に八つ当たり)。

対処法

自問:「今のこれは“不足の埋め合わせ”?“怒りの矛先替え”?」

もし転位っぽいなら、感情の元(上司との課題)に小さな手当て(メモ整頓/相談/境界線)を。

誤解3:「観戦が好き=すべて代償行動」

なぜ誤解?

観戦の満足が「自分ではやらないからだ」と短絡しやすい。

事実は?

観戦は娯楽・連帯としてそれ自体の価値があります。満たせない欲求があるときに“補償”として働くことがある、が正確です(社会的アイデンティティ研究も参照)。

対処法

目的の二階建て:「楽しむ」+「小さく動く」をセットに。

自己点検:観戦後の気分・行動を1行で記録。先送りが続くなら行動サイズをさらに小さく。

誤解4:「過補償(かほしょう)は“根性がある”のサイン」

なぜ誤解?

“頑張る”と“やりすぎ”の境界が曖昧だから。

事実は?

過補償(overcompensation)は誇示・攻撃性・極端な優越追求に傾き、かえって人間関係や自己評価を損ねます。

対処法

チェック:①人に見せつけたい気持ちが強い ②イライラが増える ③核心課題が先送り。

修正:成果の見せ方を控えめにし、練習時間を5分だけ増やすなど“静かな加点”に置換。

できなかった気持ちが、するりと別の形に変わるとき。

画面の向こうの歓声が、あなたの胸で反響する。

それが、代償行動(だいしょうこうどう)がやさしく働く合図です。

おまけコラム

「代償だけでは満たされにくい」って本当?

一言結論

はい、部分的に本当です。

代わりの行動で“気分”は回復しやすいのですが、スキル不足や自己不一致(セルフ・ディスクレパンシー)といった“根っこ”は、別のプロセスで手当てする必要があるからです。

なぜ「代償だけ」だと足りなくなるのか(理由の分解)

1) 対象のズレ(スコープの不一致)

象徴的自己完結(シンボリック・セルフ・コンプリ―ション)理論では、人は「望む自己像」に近い象徴(例:ブランド・立場・持ち物)で不足を埋めようとします。これは“私はこういう人だ”という手応えを短期的にくれますが、技術や経験そのものは増えません。つまり心の看板は立つけれど、土台づくりは別作業です。

2) 効果が一時的になりがち

補償的消費(コンペンセトリー・コンシュンプション)の総説は、代償行動が自己不一致の不快感を下げる一方で、持続性には限界があることを示します。時間がたつと不一致感が戻り、別の象徴を求めやすくなる——そんな“いたちごっこ”が起きます。

3) 感情は減るが、原因は残る

自己不一致理論(Higgins)では、「今の自分」と「理想/義務の自分」のズレが特定の不快感を生むとされます。代償行動は不快感の緩和には効きますが、ズレそのもの(例:スキル不足)を縮めるのは練習・学習・行動設計のほうです。

参考:観戦で「していないのに、した気持ち」になりやすい背景には、行為観察系(AON)の反応や、勝敗に連動するホルモン変動などの生理的手応えも関与します。満足感が強いぶん、“代償で十分”と誤解しやすいことには注意です。

では、どうすれば?

——「象徴」+「直接行動」の二刀流

代償行動を否定せず、賢く使うのがコツです。

以下の二刀流でいきましょう。

象徴(しょうちょう)で気分を整える

観戦・作品・アイテムなど、あなたを励ます象徴を使って、まず感情のガス抜きをします(短期の回復)。

整ったら直接行動へ橋渡し

5分ストレッチ/1件の挨拶/30秒メモなど、超小さい一歩を“その場で”実行。これが根っこ(スキル・経験・環境)に効く部分です。

週1のアップデート

翌週は体験会予約/練習10分追加/講座の初回受講へ。象徴50%:行動50%を合言葉に、継続の回路を作ります。

研究メモ:自己受容(セルフ・アクセプタンス)を高める介入は、補償的消費の必要性を下げる可能性も示されています。感情面と行動面を両輪で扱うのが現実的です。

ミニFAQ(よくある誤解を30秒で)

Q. 代償は“逃げ”ですか?

A. いいえ。正常な対処にもなります。過補償(かほしょう)に偏らない運用が大切です。

Q. 観戦が好き=全部代償?

A. いいえ。観戦は娯楽・連帯としての価値も大きい。満たせない欲求があるときに限り、補償として働くことがあります。

1分チェックリスト(過補償を見抜く合図)

誇示や攻撃性が増える

問題の先送りが続く

象徴だけが増え、行動が増えない

→ ひとつでも当てはまったら、今日の“小さな直接行動”を1つ足してください。

サイエンスダイレクト

物語でひと押し

応援席で震えた胸の鼓動を、そのまま現実へ。

画面の向こうで輝いた一歩を、今日はあなたの5分に変えてみませんか。

象徴で心を温め、行動で人生を前へ。 それが、賢い代償行動の使い方です。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

嫌われる勇気 ── 自己啓発の源流「アドラー」の教え

著者:岸見 一郎/古賀 史健

出版社:ダイヤモンド社

本の特徴:哲学者と青年の対話形式で、アドラー心理学(劣等感・補償・目的論など)をやさしく解説。初学者でもストーリーとして読み進めやすい構成です。

おすすめ理由:本記事で扱った「補償/過補償」の土台になるアドラーの考え方を、つまずかずに全体像としてつかめます。

自我と防衛(※アンナ・フロイト『自我と防衛機制』の邦訳)

著者:A・フロイト(アンナ・フロイト)/訳:外林 大作

出版社:誠信書房

本の特徴:防衛機制(ぼうえいきせい:心が不安から自分を守る働き)を、事例とともに体系的に説明する古典的名著。代償(compensation)の正確な位置づけを学べます。

おすすめ理由:代償行動を「防衛」全体の中で理解したい人に最適。学術的な裏づけを得たい中級者に向きます。

心理学大図鑑 第2版

著者:キャサリン・コーリン ほか/訳:小須田 健(用語監修:池田 健)

出版社:三省堂(「三省堂大図鑑シリーズ」)

本の特徴:主要理論・人物・用語を図解(マインドマップ)で横断的に整理。広い視点から代償行動を関連理論とつなげて俯瞰できます。360頁の改訂新版。

おすすめ理由:ポイントを地図のように参照でき、辞典的にも読み物としても便利。基礎〜中級の橋渡しに役立ちます。

まずは『嫌われる勇気』で入口をつくり、次に『自我と防衛』で原典に近い理解を固め、『心理学大図鑑 第2版』で周辺理論と接続しながら全体を見渡す、という順番がおすすめです。

疑問が解けた物語

日曜の夜、試合が終わりました。

歓声の余韻が静まって、テレビの明かりだけが部屋を照らしています。

さっきまで胸が高鳴っていたのに、ふと——気づきます。

「そうか。これは代償行動(だいしょうこうどう)なんだ。」

自分でプレーはしないけれど、応援することで“自分も達成したみたいに”満たされていた。

それは心が上手に自分を守るしくみで、悪いことではないと知りました。

そして記事にあった合言葉を思い出します。「象徴で心を温め、行動で人生を前へ。」

リモコンを置いて、立ち上がります。

まずは5分だけストレッチ。

その場でスマホのメモに「観戦→ストレッチ5分」と記録し、 来週のカレンダーに「公園でパス練10分(1人)」を入れました。

大きな目標じゃなくていい。小さな直接行動からで十分です。

もう一つ、心に引っかかっていたこと。

恋愛トークは苦手だけど、胸が温かくなる恋愛漫画。

ノートに「好きの正体:笑顔/気づかい/一緒に笑う時間」と書き出し、 勇気を出して、友人に「今日はありがとう」のメッセージを送りました。 これも象徴から一歩だけ現実への橋渡しです。

窓の外は静かですが、心の中では小さな音がします。

——カチッ。歯車が噛み合うみたいに。

観ることで温まった気持ちを、5分の行動に変えられた自分が、少し好きになりました。

次の試合までに、また5分を積み重ねてみます。

代わりに満たしてくれた時間を頼りに、

自分を責めて償(つぐな)うのではなく、

小さな行動で、日常を少しずつ動かしていくために。

文章の締めとして

「代償行動」は、弱さをごまかす“悪者”ではなく、心を守りながら前へ進むための上手な道具でした。

観戦や物語などの象徴で気持ちを整え、小さな直接行動で現実を一歩ずつ変える——その積み重ねが、あなたの毎日を確かに前に運びます。

今日の締めくくりに、たったこれだけ実行してみてください。

観戦・作品など「象徴」を思い出す

5分の“微行動”をひとつ(ストレッチ/1通のメッセージ/30秒メモ)

来週の“小さな直接行動”をカレンダーに入れる

合言葉は、「象徴で心を温め、行動で人生を前へ。」

📝 注意補足

本記事は、筆者が個人で確認できる範囲の信頼できる資料をもとに作成していますが、これが唯一の答えではありません。心理学の研究は日々更新され、新しい発見により解釈が変わる可能性があります。異なる立場の見方もぜひ大切にしてください。

この記事で興味が灯ったなら、

興味の「代」を手がかりに、知の不足を「償」い、「行」へと移して「動」かす

——一次資料や原著で、どうかさらに深く確かめてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、代わりの償いの行き場を動かして――今日の5分を前進に変えていきましょう。

コメント