『ボイドの呼び声(High Place Phenomenon)』とは?――高い場所で“飛び降りたくなる気がする”不思議な心理現象の正体

高い場所に立ったときに、ふと胸の奥がざわつく――そんな経験はありませんか?

たとえば、

展望台やビルの屋上に立ったとき

海にかかる大きな橋を渡るとき

山の崖ぎわで景色を眺めているとき

「落ちたら危ない」と頭では分かっているのに、なぜか“飛び降りたらどうなるんだろう”と一瞬よぎってしまう。

怖いのに、なぜか頭の中でイメージが浮かぶ…。そんな不思議な感覚に、戸惑ったことはありませんか?

疑問が生まれた場面

休日、友だちと街を見下ろせる展望台にのぼった。

柵の向こうに広がる街並みと、遠くの山々。写真を撮ろうと近づいたとき――

ふと頭の中に、こんなイメージがよぎった。

「もし、ここから一歩踏み出したらどうなるんだろう…?」

心臓がドキンと跳ね、思わず足を引き戻す。

もちろん飛び降りるつもりなんてないのに、なぜかそんなことを考えてしまった。

「……どうしてだろう? 危ないってわかっているのに、なんで“飛び降りたくなる気がする”んだろう?」

その答えを探す旅に出てみませんか。

こわいど? ボイド? 謎の正体をもういっちょチェッコイド。

すぐに理解できる結論

お答えします。

高い場所で「飛び降りたらどうなるんだろう」と一瞬よぎるあの感覚は、『ボイドの呼び声(High Place Phenomenon)』と呼ばれる現象です。

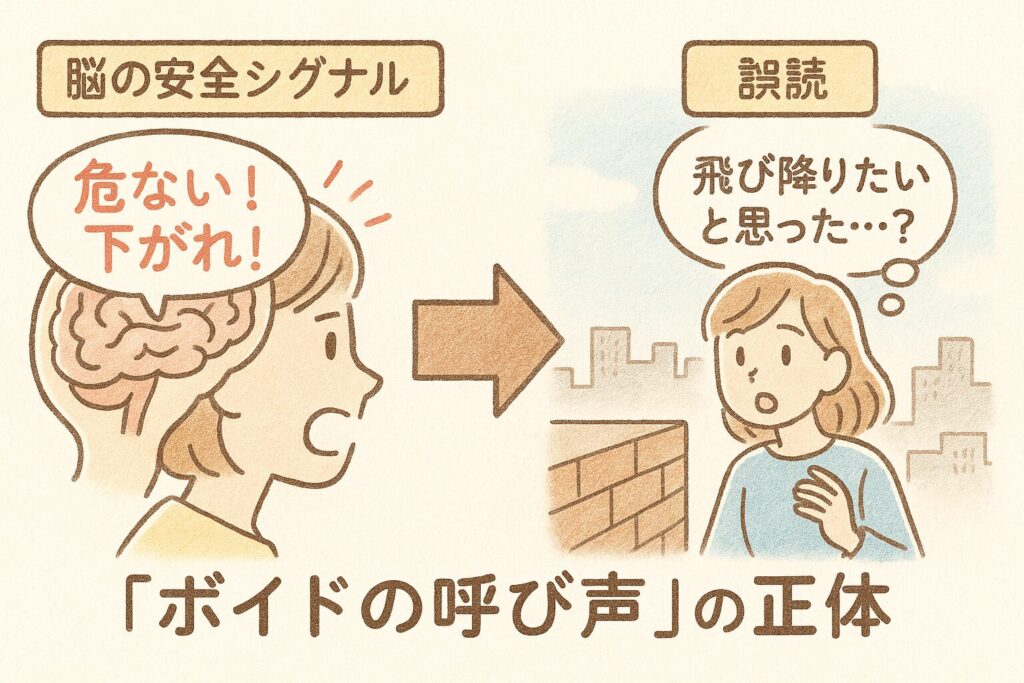

高い場所に立ったとき、脳はまず「危ない! 下がれ!」という安全のブレーキ信号を出しています。

ところが、その信号を人は時々、あとから「自分は飛び降りたいと思ったのかも?」と勘違いして受け取ってしまう心の錯覚なのです。

研究でも、自殺願望のない人でも多くが経験していると確認されており、決して特別なことではなく、むしろ「生きたいからこそ脳が守ろうとしている合図」といえるのです。

もっと知りたくなりましたか?

この不思議な感覚の正体を、研究や実例を通して深掘りしてみましょう。

“ボイドの呼び声”――呼びかけに応えて、次の章へ一歩ふみこイド。

『ボイドの呼び声』とは?

定義:高い場所にいるときなどに、一瞬「飛び降りる想像」をしてしまう体験。研究上はHigh Place Phenomenon(HPP)と呼称。

由来:「ボイドの呼び声」はフランス語 l’appel du vide の直訳として一般に流通する言い回し(メディアや語源解説で普及)。学術文献では「HPP」の表記が標準です。

要点

とても一般的に報告される。

自殺衝動そのものを意味しない(ただし関連する要因には注意)。

“安全シグナルの誤読”仮説が有力。

なぜ注目されるのか?

主要研究の知見

2012年・査読論文(Journal of Affective Disorders)

大学生431人を対象。自殺念慮のない人でも過半数がHPPを経験。不安感受性が高いほどHPPを報告しやすいという関連を示し、“安全シグナルの誤解”という説明を提案。

2020年・BMC Psychiatry(ドイツ成人)

オンライン一般群で約6割、飛行恐怖の臨床群でも約45%が経験。「隠れた死の願望」と決めつけるべきでないと結論。

2025年・Clin Psychol Psychother(臨床サンプル)

現象は自殺念慮の有無にかかわらず一般的で、肯定的・否定的メンタルヘルス指標の影響も示唆。

つまり、“感じた=危ない人”ではない。ただし頻度や苦痛が強い/他のリスクがあるなら専門家につなぐ、が科学的にも妥当です。

実生活への応用例

その場でできる安全&不安対処

「思ってしまった…」と自分を責める必要はありません。安全第一で距離をとり、脳の“誤読”をやさしく訂正しましょう。

3歩下がる・手すりを掴む:まず物理的に距離を取る(安全最優先)。

ラベリング:「今のは“危ないから下がって”という脳のブレーキ。“飛びたい願望”ではない」と言語化する(誤解訂正)。

注意の向け替え:足裏の感覚、呼吸、周囲の音など現実の五感に戻す(マインドフルな切替)。

習慣の工夫:高所の写真撮影は一歩後ろ&手すり側から/荷物や子どもを縁に近づけない段取りにする(環境調整)。

頻回・強い苦痛がある場合:不安感受性や強迫的な侵入思考が関与することもあるため、心理士・医療機関で相談を。

注意点や誤解されがちな点

誤解①:「考えた=死にたい」

→ 誤り。 HPPは非自殺例でも一般的。ただし自殺念慮が強い人では頻度が高いという関連はあり、評価・見守りは大切です。

誤解②:「試して確かめれば消える」

→ 絶対にNG。 高所は現実に危険です。安全確保を最優先に。

限界:現在のエビデンスは主に自己報告/横断研究。因果や神経機序は今後の課題です。

おまけコラム

フランス語の呼び名とネットでの広まり

「ボイドの呼び声」という名前の元は、フランス語の l’appel du vide(ラペル・デュ・ヴィード)。直訳すると「虚空の呼び声」です。

どこか哲学的で美しく、ちょっとロマンチックな響きさえあります。

この表現はフランスの文化的背景とも相性がよく、文学や芸術の中でも“無意識に惹かれる危うさ”を象徴する言葉として登場することがあります。たとえば、アート作品や詩のタイトルに引用されることもあり、「人間は無意識のうちに深淵をのぞきたくなる存在だ」という解釈も広まりました。

一方で、科学の世界では洒落っ気を抑えて、High Place Phenomenon(ハイ・プレイス・フェノメノン【高所現象】)と呼ばれています、直訳すると 「高い場所の現象」 という意味です。こちらは心理学研究で使われる正式名称で、2012年の論文では「安全シグナルの誤読」という説明が提示され、学術的に注目されるようになりました。

日本語圏では、このフランス語表現をカタカナ化して「ボイドの呼び声」と紹介する記事や動画がネットで人気を集めています。TwitterやYouTubeなどでは、「高いところに立つと急にゾワっとする、あれか!」と共感を呼び、ちょっとした都市伝説めいた話題にもなっています。

興味深いのは、海外の掲示板やSNSでも同じような盛り上がりがあることです。RedditやQuoraでは「バルコニーから下を見て『飛びたくなった』って変なのかな?」という投稿が何千件ものコメントを集め、文化や国を超えて“人類あるある現象”として共感されているのです。

つまり――「ボイドの呼び声」は、ただの心理現象であると同時に、人間の心に潜む“謎めいた魅力”を映す鏡として、ネット文化や芸術の中でユーモラスに、そしてときに哲学的に語られているのです。

まとめ・考察

まとめ

高い場所で「もし…」がよぎるのは、生き延びるために素早く作動した脳のブレーキを、あとから誤って解釈してしまう現象――それがボイドの呼び声/HPPです。感じること自体は珍しくありません。

考察

私たちの心は危険の想像を通じて生の輪郭を確かめています。恐れと安全は表裏。“感じた自分を責めず、賢く距離を取る”のが成熟した対応です。

HPPは“脳の誤字脱字”のようなもの。誤変換をサッと直すように、安全→言語化→注意切替でOK。

このような体験談はありませんか?

「展望台でゾワッとしたけど、3歩下がって深呼吸したら落ち着いた」――そんな“生きたい”側の反応に気づけたら上出来です。

問いかけ:あなたなら、この現象を“安全の合図”としてどう活かしますか?

🔎 HPP(ボイドの呼び声)の流れ

心理学の研究(Hamesら, 2012 など)によると、HPPは次のようなステップで生じると考えられています。

高い場所に立つ(状況)

展望台や崖の縁など、危険が近い場所に立つ。

脳が危険を検知する(安全シグナルの発動)

「もし落ちたら大変!」という 瞬間的なブレーキ信号 が脳から出る。

これは“生き延びるための安全装置”です。

その感覚を後から言葉で解釈する(誤読)

本当は「危ないから下がれ!」というサインなのに、

あとから「自分は飛び降りたいと思ったのかな?」と 勘違いしてしまう。

「飛びたい気がした」と錯覚する(現象の自覚)

その結果、あたかも自分に“飛び降りたい気持ち”があるように錯覚し、戸惑いが生まれる。

なぜ人によって違う?

不安感受性が高いほど内なるシグナルに敏感で、誤読しやすい傾向が報告。

どれくらい普通?

2020年時点の調査では、一般群では約6割、臨床群でも約45%の人がHPPを経験していることが確認されており、“隠れた死の願望”と決めつけるべきでないという最新の結論です。

FAQ(よくある質問)

Q1. 運転中に“対向車へ切り込んだら…”とよぎるのも同じ?

A. 同系の“危険の想像”として報告されます。試さず、注意を現実の運転操作に戻すこと。

Q2. 何度も強く出るときは?

A. 生活に支障・強い苦痛があるなら専門家へ。不安障害/強迫的な侵入思考が関与することも。

Q3. これを感じたら“危ない人”ですか?

A. いいえ。 非念慮群にも広く見られます。ただし念慮がある人では頻度が高いので、評価は大切。

今日からできる行動(保存版)

一歩下がる/手すり確保

心の声にラベル:「いまのは安全サインの誤読」

3呼吸で体に戻る(吸う4秒・吐く6秒×3)

写真は一歩後ろから/子どもは内側に

頻回・強い苦痛なら相談

更に学びたい人へ

今回ご紹介した「ボイドの呼び声(High Place Phenomenon)」は、まだ研究途上のテーマでもあります。

もっと深く心理学的な背景を知りたい、基礎から学び直したいという方のために、おすすめの書籍を3冊ご紹介します。

マンガでわかる人間関係の心理学

著者:渋谷昌三

出版社:池田書店

特徴:人間関係にまつわる心理学的なテーマ(対人不安、心のすれ違い、相手の気持ちの理解など)を、漫画ストーリーで分かりやすく紹介。

おすすめ理由:「ボイドの呼び声」そのものを直接解説しているわけではありません。

ただし「なぜ人は自分や相手の心を誤解してしまうのか?」という心理学の基礎理解には役立ちます。特に“錯覚や誤読”という構造を日常の人間関係から理解できる点が応用的に活きます。

イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 心理学

監修:齊藤勇

出版社:西東社

特徴:イラストや図解が豊富で、心理学の主要テーマを「感情」「行動」「認知」「社会心理」など広くカバー。初学者向けに体系的にまとまっている。

おすすめ理由:HPPを直接は扱っていませんが、「なぜ人は不安や矛盾した感覚を抱くのか」という基礎を、視覚的に理解できます。「安全シグナルの誤読」というHPPの理解に直結する心理学の基本(認知心理・進化心理・社会心理)を無理なく学べる点で特におすすめです。

心理学・入門――心理学はこんなに面白い 改訂版

著者:サトウタツヤ、渡邊芳之

出版社:有斐閣アルマ

特徴:大学の教科書にも使われる信頼性の高い入門書。心理学の歴史から最新のテーマまでを学問的に整理。

おすすめ理由:読みやすさよりも「学術的に正確で体系的に理解できること」を重視。「ボイドの呼び声」を理解するには、“心理学全体の基礎”をしっかり押さえるための教養書として大きく役立ちます。

📖 学びのステップアップ

「楽しみながら心理学を知る」なら ①マンガ

「広く心理学の全体像をつかむ」なら ②図解本

「学術的な基盤を固めたい」なら ③入門書

この3冊を組み合わせて読むことで、「ボイドの呼び声」という現象が、より深く・より多面的に理解できるはずです。

疑問が解決した物語

展望台から下りたあと、調べてみてわかった。

あの気持ちは「自分が危ない人だから」ではなかった。

それは――脳が「落ちたら危険だ、下がれ!」と送った安全のサインを、あとから「自分は飛び降りたいと思った?」と誤解してしまっただけのこと。

この現象は『ボイドの呼び声(High Place Phenomenon)』と呼ばれ、多くの人が体験している、ごく自然な反応だったのだ。

「なるほど…あれは“死にたい”のではなく、“生きたい”という心の声だったんだ。」

そう気づいたとき、胸のモヤモヤがすっと軽くなり、また空を見上げる余裕が戻ってきた。

ボイドの呼び声――恐怖と安心のはざまで生まれる、不思議な心のエコー。

文章の締めとして

高い場所に立ったときにふと感じる「飛び降りたら…?」という不思議な感覚。

それは“死にたい”という気持ちではなく、「生きたいから危険を避けよう」とする脳の仕組みの誤解から生まれる現象でした。

つまり、ボイドの呼び声は、むしろ「命を守るためのサイン」だったのです。

研究によって少しずつ理解が深まってきていますが、まだ分からないこともたくさんあります。

そして、感じ方やとらえ方は人それぞれ。大切なのは、「自分がおかしいのでは?」と一人で不安を抱え込まないことです。

この記事が、あなたの不安を軽くし、「なるほど」と安心できるきっかけになれば幸いです。

そしてもし、この感覚に強い苦しさを覚えるときは、専門家に相談することも選択肢のひとつです。

それではまた、次の記事で――虚空の呼び声ではなく、知の呼び声に応えてお会いしましょう。

補足注意

本記事は著者が個人で調べられる範囲で査読論文・公的情報を中心に執筆しましたが、研究は進行中で、解釈が更新される可能性があります。

調べ得られた範囲で正確性に努めていますが、ほかの見方もあり、これが唯一の答えではないことをご了承ください。

🧭 本記事のスタンス

多様な立場の視点を大切にして、自分で更に調べる入口にしてください。

ボイドの呼び声に耳を澄ますように、知の呼び声に応えて、更に深い文献へと歩み寄ってみてください。

最後に一言――

「虚空の呼び声」は不安ではなく、学びの呼び声かもしれません。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

コメント