考える

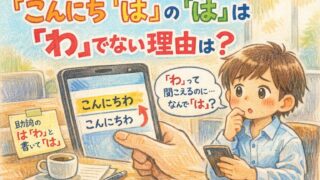

考える 『こんにちは』はなぜ『は』?『こんにちわ』と迷う理由を助詞・現代仮名遣いで解決(由来つき)

「こんにちは」が「は」なのは、最後が助詞の「は」だから。国の基準「現代仮名遣い」と、由来(「今日は…」の省略)から、仕事・学校で迷わない使い分けとNG例、よくある疑問(FAQ)までまとめて解決します。

考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える