“探す幸せ”から“育てる幸せ”へ——物語×科学で青い鳥症候群をほどき、今日からできる小さな実践で「今ここ」を青くする。

『青い鳥症候群』とは?「もっと良い場所があるはず」と転職や恋愛を繰り返してしまう不思議な心理を、物語と科学でスッキリ解説

入社3か月。「この会社じゃない気がする」と感じて求人アプリを開く。でも次の職場でも、少し形を変えた不満にまた出会う——そんなこと、ありませんか?

3秒で分かる結論

青い鳥症候群とは、「今ここ」よりもどこかの“完璧”を探し続け、環境や相手を次々に変えたくなる心理傾向のこと。俗称で病名ではありませんが、転職を繰り返す説明ラベルとして使われ、長引くと気分の落ち込みにつながることがあります。

小学生にもスッキリ(かみ砕き版)

「もっと青くてきれいな鳥がどこかにいるはず!」と探し歩いて、すでに手の中にいる鳥を見逃してしまう――そんな心のはたらきです。新しい場所に行くと最初はうれしいけれど、人は“なれる”生き物なので、しばらくするとまた不満が見えてきます。

1.今回の現象とは?(“あるある”で共感をつくる)

キャッチフレーズ風Q(“どうして?”で引き込む)

「なぜ“次の職場”の方がよく見えるの?」(法則とは?)

「どうして“はじめだけ満足”が続くの?」(快楽順応のワナ)

「なぜ“もっと良いはず”と思うほど決められないの?」(最大化思考)

「給料や設備を変えてもスッキリしないのはなぜ?」(二要因理論)

このようなことはありませんか?

転職あるある:入社直後はワクワク。でも3か月で「前の職場と同じかも」と冷めはじめ、また求人検索。

恋愛あるある:小さな欠点が気になり、「もっと合う人がどこかに…」と別れを考える。

ツールあるある:ノートアプリを乗り換えても、結局どれも定着しない。

どれも、外に“完璧”を求め続ける気持ちが背景にあります。転職の文脈では、『青い鳥症候群』という俗称で説明され、理想の職場を探し回ってしまう状態として紹介されます。長く続く不全感はうつ状態に移行することもあるため、違和感が強いときは早めの相談が勧められます。

この記事を読むメリット

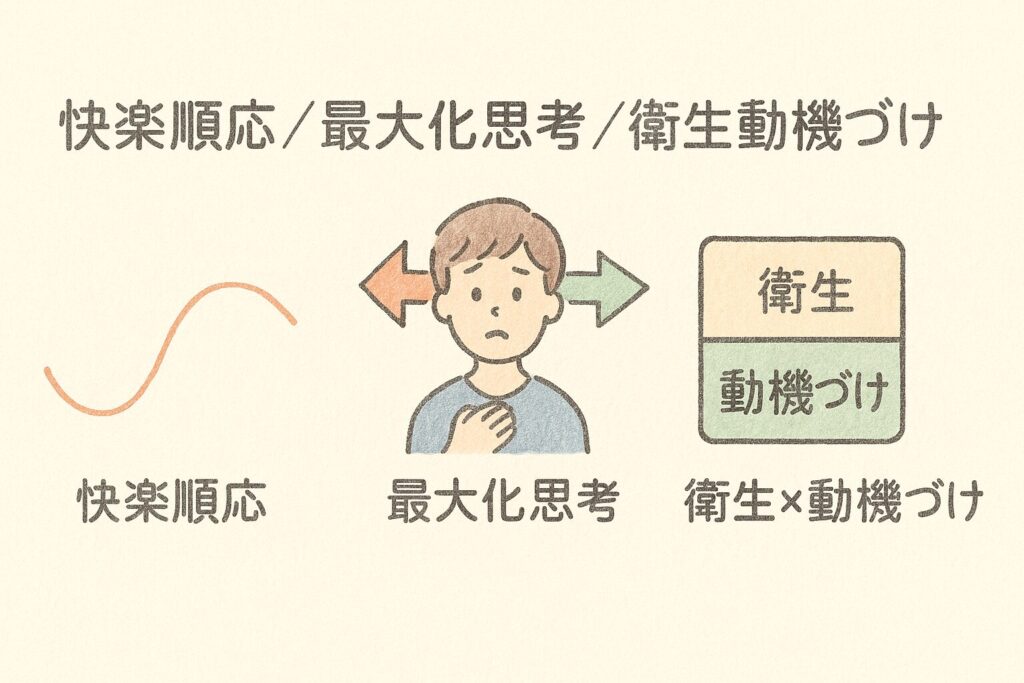

「なぜ満足が長続きしないか」の仕組みがわかる(=快楽順応)。

「どう決めれば後悔しにくいか」のコツがわかる(=最大化より満足化)。

「何を変えると効くのか」が整理できる(=衛生要因と動機づけ要因の見分け方)。

2.疑問が浮かんだ物語

朝の駅。階段の途中で、スニーカーのつま先が一段、空を切りました。

息が少し上がり、胸に手を当てます。スマホが震え、求人アプリのバッジが赤く光りました。

「もっと自分が輝ける場所、あるはずだよね」

口にした瞬間、改札の向こうで晴れ間がガラスに差し、ひとしずくの光が跳ねます。

入社した日は、すべてが新鮮でした。

新品のIDカード、はじめての席、渡されたプロジェクト名。

でも三か月が過ぎるころ、コピー機の紙詰まりみたいに小さな不便がたまっていきます。

会議は長く、決裁は遅く、「私の良さ、伝わってないかも」と胸のどこかがきしみます。

心の奥で小さな粒が集まり、やがて重くなるのを感じました。

昼休み、屋上へ。

紙コップのコーヒーはぬるく、風はやさしいのに落ち着きません。

SNSにはまぶしい成功談が流れます。

「前の会社の同僚が年収アップ」「友人が外資に転職」「あの人はリモートで自由な働き方」。

スクロールする指が止まらず、胸のざわめきが形を持ちはじめます。

——次こそは、もっと合うはず。

その言葉はやさしいのに、どこか急かす声でもありました。

夕方、デスクの隅で付箋がひらひら揺れます。

終業のチャイムが鳴り、同僚の笑い声が遠のく。

自分のキーボードだけが、別のリズムを刻んでいるようでした。

帰り道、エスカレーターの広告に「キャリアを再設計」という文字。視線が吸い寄せられます。

——場所を変えたら、ほんとうに満たされるのかな。

——それとも、満たされない何かが、私の中にまだ残っているのかな。

歩道橋の上で立ち止まると、風がコートの裾を持ち上げました。

空はうすい群青。遠くで救急車のサイレンが糸のように伸びていきます。

ふと、胸の奥に“ナゾ”がふくらみました。何がそうさせるのか。名前はあるのか。止める方法はあるのか。

心の中で、言葉が連なります。

「どうして、はじめはあんなに好きだったのに、色が褪せて見えるんだろう」

「私が足りないのかな。場所が合わないのかな。それとも探し方が間違っているの?」

「“次こそ”って思うたび、今をちゃんと見ていない気がする。でも、見ないふりをしているのは私かもしれない」

「この気持ちに名前があるなら、直し方もあるはず。やめたいのは迷走であって、成長をやめたいわけじゃない」

「青い鳥はどこ? もしかして、手の中にいるのに私が気づけていないだけ?」

もし、この気持ちにラベルを貼れたら。

ほどける糸口が見つかるかもしれない。

青い鳥症候群——そう呼ぶのだとしたら、向き合い方も見えてくるはずです。

さあ、いっしょに確かめに行きましょう。次へ。

3.すぐに分かる結論

お答えします。

青い鳥症候群とは、「今ここ」を受け入れにくく、どこかに“もっと良い正解”があると信じて環境や相手を探し回ってしまう心のクセのことです。病名ではなく俗称ですが、転職や恋愛の“渡り歩き”を説明する言葉として広く使われます。長く続くと不全感や気分の落ち込みを招くことがあるため、早めに「仕組み」を知ることが鍵になります。

物語で描いた「入社3か月で色が褪せる」「次こそは…と急かされる感じ」は、主に新しさへの慣れ(新奇性の消失)と“もっと”を求め続ける思考習慣の合わせ技で起きます。

前段の疑問に、先に短く答えます

なぜ“次の職場”がよく見えるの?

→ 新しい環境は最初だけ満足が跳ね上がる一方、人はすぐに慣れるため、時間とともに見え方が平常に戻るから。

なぜ決められない・後悔しやすいの?

→ 常に“最適解”を追う最大化思考は、選んだ後も「もっと良いはず」と満足を下げやすいから。

何を変えれば効くの?

→ 給与・通勤などの衛生要因を整えても、やりがいや成長といった動機づけ要因を育てなければ、満足は安定しにくいから。

まずは“自分チェック”——当てはまるサイン(3つ)

新しい選択をしても3か月前後で不満が再発する。

決めたあとも比較検索が止まらず、“もっと”を探してしまう。

「何を変えたら楽になるのか」がぼんやりしている(待遇?仕事の意味?成長?)。

これが“青い鳥”の影です。場所を変える勇気と同じくらい、今を育てる設計が必要になります。

この先でわかること(次章以降に委ねます)

正式な定義・由来(童話『青い鳥』との関係)

心理学で説明できる3つのメカニズム(新奇性への慣れ/最大化思考/二要因のズレ)

今日からできる実践ミニワーク(“満足化”の基準づくり/役割の再設計/評価の見える化)

気になった方は次へ。

物語の主人公と同じように、あなたの手の中にある“青い”を見つける方法を、科学と具体例でやさしく解き明かします。

4.『青い鳥症候群』とは?

定義(詳しく)

『青い鳥症候群』とは、“今ここ”よりもどこかにある“より良い正解”を信じ、環境や相手を次々に変えたくなる心理傾向の通称です。医学的診断名ではなく俗称で、公的サイトでも「理想の職場を求めて転職を繰り返す人」に使われる説明ラベルとして紹介されています。長く続く不全感がうつ病に移行することもあるため、放置しないことが大切です。

要点まとめ

“完璧”を外に探すクセ → しばしば転職や恋愛の渡り歩きとして表面化。

新しさへの慣れ(快楽順応)で満足が薄れ、また“次”を探す。

最大化思考(いつもベストを求める)ほど、選択後の満足度が下がりやすい。

病名ではないが、長引く不調は専門家へ相談。

由来

名称は、メーテルリンクの童話・戯曲『青い鳥(1908)』に由来。幸福の象徴である青い鳥を探し回った末に、実は身近にあったと気づく寓意から、現象名に転用されています。

研究・事例(科学の観点)

快楽順応:良い変化も悪い出来事も、時間とともに感情は慣れて平常に戻りがち。新しい職場・恋人・ツールの“最初だけの高揚”を説明します。

最大化思考:常に“より良いはず”を追う人ほど、決定後の満足が低く後悔が多い。

応用:職務満足:待遇(衛生要因)を改善しても、やりがい等の動機づけ要因を育てなければ満足は安定しにくい。

5.なぜ注目されるのか?

社会背景

選択肢が爆発的に増えた現代では、SNSや求人サイトで「他人の良さ」が常に視界に入ります。比較が尽きない環境は、“もっと良いはず”を強化しやすく、青い鳥症候群の土壌をつくります。政策系・企業の人事文脈でも、転職の反復と不全感の問題として言及されています。

脳と心のメカニズム(科学の流れ)

新奇性と報酬の回路:ヒトの中脳黒質‐腹側被蓋野(SN/VTA)は、新奇刺激や報酬予測と関連してドーパミン応答を示し、探索意欲や記憶を促進します。新しい環境で“ワクワク”が強い理由の一つです。

報酬予測誤差(RPE):期待より良ければドーパミンが上がり、そうでなければ下がるという学習の信号。初期の高揚はやがて“予測どおり”となり、ドーパミン反応は小さくなる=ときめきが減衰しやすい。

行動への影響:新奇性は探索を促す一方、満足の持続には不利。慣れ+比較が重なると、“次こそは”が強化されます。

世間での受け止め

医療の正式診断ではないものの、公的機関の用語解説や人事・キャリア支援の文脈で用いられ、相談につなぐ合図として活用されています。

6.実生活への応用例

今日からできる

A. 仕事(転職を考える前に)

要因を二分法で棚卸し:

衛生要因(給与・通勤・設備・人間関係)

動機づけ要因(役割の意味・裁量・成長・達成)

→ どちらが不足? を色分けして可視化。衛生が足りないなら交渉・制度活用、動機が薄いなら役割の再設計(担当10%の追加・新しい挑戦)を提案。

“小さな実験”→“評価”:いきなり退職ではなく、異動打診・業務比率の変更・1on1での評価基準の見える化を3か月単位で試す。

B. 恋愛・人間関係

快楽順応への対抗:毎日1行の感謝メモ、相手の長所を“行動レベル”で記録。新奇性偏重を緩め、関係の良さへの注意を再配分。

最大化→満足化:自分の“必須3条件”を宣言し、比較時間の上限を決める。選んだ後は比較を打ち切る。

C. 買い物・ツール選び

“良すぎる選択肢”を刈り込む:候補は5件まで、レビューは信頼筋のみ。満足化の基準(必要条件×十分条件)で決め切る。

効果的に使うポイント

期日を決めた再評価(3か月・6か月)。

行動に落ちる1つの習慣(感謝メモ/週1の学習会/役割10%増し)。

“場所を変える前に、まず設計を変える”を合言葉に。

メリット:後悔と迷走が減り、学習が蓄積。

デメリット:短期的な“もっと良いはず”の高揚は減るが、日々の充足が増えます。

7.注意点や誤解されがちな点

病名と誤解しない:『青い鳥症候群』は俗称。自己否定の材料にしないでください。

環境を変えること=悪ではない:理由が曖昧な連発が問題。仮説→小さな実験→再評価の順で。

誤解の原因:

新奇性による初期ドーパミン高揚→時間で減衰しやすい。

最大化思考が後悔を増幅。

対策:

“満足化”のルールを明文化(必須条件・比較時間上限)。

衛生×動機づけを分けて設計。

生活・仕事に支障がある落ち込みは専門相談へ

8.おまけコラム

「青い鳥」は“外”ではなく“リズム”に宿る?

私たちは、「青い鳥=理想の場所」だと思いがちですが、

実は**“時間の流れ方”や“自分のリズム”**の中にも青い鳥は隠れています。

たとえば、

同じ仕事でも「朝に一人で集中する時間をつくる」と、それだけで手応えが変わります。

恋愛でも「週に一度、一緒に新しい体験をする」だけで、関係の“新しさ”がリセットされます。

脳は**「変化がある」ときにドーパミンを出す**ようにできています。

つまり、“場所を変えなくても”時間の使い方や小さな行動を変えるだけで、

私たちは新しい刺激を得られるのです。

もうひとつの視点:「青い鳥は、育つ鳥かもしれない」

童話の中の青い鳥は「すでにいる幸せ」の象徴ですが、

心理学的に見ると、“幸せ”は静止したものではなく、成長するプロセスです。

たとえば、

植物を育てるとき、光・水・土のバランスを変えることで花の色が濃くなっていくように、

自分の挑戦・学び・関係性の組み合わせを少し変えることで、

“幸福の青”も少しずつ濃くなっていくのです。

幸福は、探すものではなく「メンテナンスするもの」。

青い鳥を“飼う”ように、今ある日常の中に変化のリズムを入れることが、

本当の意味での「幸せの持続装置」になります。

余談:科学的に見ても「変えない努力」は脳に優しい

脳は新しい環境よりも、「慣れた中での小さな変化」の方がストレスが少なく、

幸福感を感じやすいという研究があります。

新天地へのジャンプよりも、

“いまの庭に別の花を植える”ことが、青い鳥症候群をやわらげる近道かもしれません。

つまり、「青い鳥」は“どこかにいる誰か”ではなく、

“今日の自分の中で、新しい歌を歌わせる方法”なのです。

9.まとめ・考察

要点の一枚絵

青い鳥症候群は、医学的診断名ではないものの、「どこかにもっと良い正解があるはず」という期待と、人が新しさに慣れて満足が薄れる性質が重なって起きる“心のクセ”です。転職や恋愛の“渡り歩き”というかたちで現れやすく、不全感が長引くと気分の落ち込みに至ることもある——ここまでが、信頼できる一次・公的情報と心理学の代表研究から読み取れる骨格でした。

なぜハマるのか(私の考察)

- 最初の“キラキラ”は新奇性に対する報酬予測誤差信号(RPE)が強く働くためで、やがて予測どおりになって反応が小さくなる——つまり高揚は構造的に減衰します。そこへ「さらに良いはず」を追う最大化思考が重なると、比較がやまず満足が下がりやすい。

- 「待遇を直せば満足できるはず」という思い込みも落とし穴。給与・通勤などの衛生要因は不満を減らしますが、やりがい・成長などの動機づけ要因を育てないかぎり、満足は安定しにくいのです。

高尚な意見(原理への視点)

“選べる自由”が広がった現代では、「十分によい」を選べる知性と、今ある仕事・関係を設計し直す技こそ成熟の指標です。選択肢を増やすより、意味・成長・関係性を設計して“内側から青を濃くする”ことが、持続的な満足につながります。

ユニークな意見(比喩で捉え直す)

転職は“引っ越し”ではなく**“畑替え”**です。新しい土地は芽吹きを助けますが、**土づくり(役割の再設計・学習・評価の見える化)**をしなければ実りにくい。まず“今の畑”を耕し、足りなければはじめて土壌(環境)を替える。この順序が、青い鳥症候群からの卒業を早めます。

このような体験、ありませんか?

「“次こそ”を一度やめ、満足化の基準を決め、役割を10%だけ再設計したら、3か月後に手応えが戻った。」

あなたなら、何を変える前に、まず何を設計し直しますか?(必須3条件/比較時間の上限/評価の見える化 など)

最後に

青い鳥症候群は**ラベル(説明語)であって、あなたの価値を決める烙印ではありません。もし不全感や落ち込みが続くときは、信頼できる相談窓口や専門家とつながることをためらわないでください。公的情報もあわせて確認しながら、“場所を変える勇気”と“今を育てる勇気”**の両輪で、あなたの青を育てていきましょう。

🧩 Q&A/FAQ

Q1. 「青い鳥症候群」は病気ですか?

A. いいえ、正式な病名ではありません。心理的傾向を説明する俗称です。

「今の自分や環境に満足できず、もっと良いものを探し続けてしまう心のクセ」を指します。

ただし、不全感や気分の落ち込みが続く場合は、専門家への相談が大切です。

Q2. どうして「3か月」で冷めてしまうのですか?

A. それは脳の「快楽順応」が働くためです。

新しい環境はドーパミンが多く分泌されて一時的に幸福感が上がりますが、

時間が経つと“慣れ”によって平常に戻るため、満足度が下がります。

Q3. どうすれば「次こそ症候群」から抜け出せますか?

A. ポイントは「探すより、育てる」。

今の環境で“小さな変化”を起こすだけでも、新しい刺激を脳に与えられます。

仕事なら役割を10%変えてみる。恋愛なら感謝を1行書き留める。

“外”ではなく“方法”を変えることが、青い鳥を育てる第一歩です。

Q4. 「環境を変える」のは悪いことですか?

A. いいえ、変化そのものは悪ではありません。

大切なのは「理由を言語化できているか」。

“逃げ”ではなく“再設計”としての転職・転機なら、

青い鳥は新しい場所でも羽ばたけます。

Q5. 「青い鳥症候群」になりやすい人の特徴はありますか?

A. 以下のような傾向がある人に多く見られます。

完璧主義(最大化思考が強い)

比較癖がある(SNSの影響を受けやすい)

短期的な刺激でモチベーションが上がるタイプ

ですが、これは“性格の欠点”ではなく、“意欲の裏返し”でもあります。意識を変えれば必ず改善できます。

Q6. 今すぐできる対処法を1つだけ教えてください。

A. 今日から“感謝1行日記”を始めてください。

「今の仕事・人間関係でありがたいことを1つだけ書く」。

脳が「今ここ」にある幸せを再発見し、比較思考をやわらげてくれます。

Q7. 青い鳥症候群をテーマにした本はありますか?

A. あります。

モーリス・メーテルリンクの『青い鳥』が原典で、

現代心理ではバリー・シュワルツ『なぜ選ぶたびに後悔するのか』や

ソニア・リュボミルスキー『幸せがずっと続く12の行動習慣』が学びに最適です。

物語×心理学の両方から理解が深まります。

10.更に学びたい人へ

今回のテーマ「青い鳥症候群」や“満足が続かない心理”を、より深く理解したい人へ。

ここでは、心理学・文学・幸福学の3つの視点から学べる、実在のおすすめ書籍を紹介します。

🕊 『青い鳥(新装版)』講談社青い鳥文庫 166-2

著者: モーリス・メーテルリンク/訳: 江國香織

特徴:幸福を求めて旅に出る兄妹が、結局“幸せは身近にあった”と気づく不朽の名作。文体がやさしく、児童文学としても大人の哲学書としても読める構成です。

おすすめ理由:「青い鳥症候群」という言葉の原点に触れられる1冊。江國香織さんの訳は現代語訳として読みやすく、“探し続ける心”と“今を見つめる幸せ”の対比が胸に残ります。

🧭 『新装版 なぜ選ぶたびに後悔するのか ― オプション過剰時代の賢い選択術』

著者: バリー・シュワルツ/訳: 瑞穂のりこ

特徴:心理学の名著『The Paradox of Choice』の邦訳。「選択肢が多いほど人は自由になる」と信じていた私たちに、“多すぎる選択肢が逆に幸福を奪う”という衝撃の事実を突きつけます。

おすすめ理由:「もっと良いはず」と思うほど決められなくなる――まさに青い鳥症候群のメカニズムを科学的に理解できます。決断疲れや後悔を減らす「満足化思考」への切り替え法が明快です。

💡 『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』

著者: ダニエル・カーネマン

特徴:ノーベル経済学賞を受賞した著者が、人間の意思決定を「速い思考」と「遅い思考」で説明。私たちが“合理的に選んでいるつもり”でも、実は感情や直感に支配されていることを示します。

おすすめ理由:転職・恋愛・買い物など、日常のあらゆる“選択の迷い”を客観的に見つめるための基礎知識。自分の思考のクセを知ることで、「青い鳥を追いすぎる自分」に気づけるようになります。

🌈 『新装版 幸せがずっと続く12の行動習慣』

著者: ソニア・リュボミルスキー/訳: 金井真弓 /監修: 渡辺誠

特徴:幸福学研究の第一人者が、**“幸せを長続きさせる科学的習慣”**を紹介。「快楽順応」に流されずに幸福感を維持するための行動が12個、実践形式でまとめられています。

おすすめ理由:「幸せは慣れる」――この真理を“どう扱うか”が青い鳥症候群克服の鍵。ポジティブ心理学の研究をもとに、誰でも今日から始められる小さな行動法がわかります。

📘 総まとめ(選び方のヒント)

| 読書レベル | 書籍タイトル | 学べる視点 |

|---|---|---|

| 初学者・小学生も | 『青い鳥』 | 幸せの原点・物語の哲学 |

| 初級~中級 | 『なぜ選ぶたびに後悔するのか』 | 選択心理・最大化思考 |

| 中級~上級 | 『ファスト&スロー』 | 思考の構造・意思決定の錯覚 |

| 全世代におすすめ | 『幸せがずっと続く12の行動習慣』 | 幸せを“育てる”実践法 |

どの本も、今回のテーマ「青い鳥症候群」を**“物語”→“心理”→“科学”→“実践”**という流れで立体的に学べる構成です。

読み進めるほど、「探す幸せ」から「育てる幸せ」への転換点が、きっと見えてきます。

11.疑問が解決した物語

“探す”から“育てる”へ

朝の駅。あの日と同じ階段をのぼる。

スニーカーのつま先は、今度はしっかりと段をとらえていた。

手すり越しに差し込む光が、昨日より少しだけやわらかく見える。

スマホの画面には、未読の求人アプリの通知。

でも今日は開かない。代わりに、メモアプリを立ち上げてこう書いた。

「今日、自分ができる“青い鳥の育て方”をひとつ試す。」

昼休み。いつもの屋上で、紙コップのコーヒーを手にする。

SNSの成功談が流れてきても、心は少し静かだった。

——“満たされないのは、場所のせいだけじゃない。”

その言葉を、昨日読んだ記事が教えてくれた。

人は“新しさ”に慣れてしまう生き物。

だから「次こそ」はずっと遠くに見える。

でも、「今の中に新しさをつくる」ことなら、すぐにできる。

彼女は付箋を一枚取り、机の端に小さく書く。

「今日の仕事に“ひと工夫”を。」

「できたことを、1行でメモする。」

小さな挑戦と記録。それが“育てる青い鳥”の習慣になる。

会議のアイデアを一つ変えただけで、反応が少し違った。

同僚の言葉も、前より穏やかに聞こえる。

場所は同じでも、景色が変わりはじめていた。

夕方、歩道橋の上。あの日と同じ風が吹く。

彼女は空を見上げながら、静かに笑った。

「青い鳥って、遠くに飛んでいくんじゃなくて、

ちゃんと育てたら、ここにとまってくれるんだ。」

帰り道、スマホの画面を閉じる。

次の求人サイトではなく、スケジュールアプリを開いて、

“今の仕事をよくするための予定”を一つ追加する。

🌿 教訓

探すよりも、“今を少しずつ変える”ほうが、幸福は長続きする。

外の青い鳥を追いかけるより、手の中の鳥の羽を整えること。

それが、満たされなさから抜け出す第一歩になる。

💭 読者への問いかけ

あなたの「今」の中にも、まだ見えていない“青”があるかもしれません。

今日、どんな小さな工夫をすれば、

あなたの青い鳥は少し羽ばたきやすくなるでしょうか?

12.文章の締めとして

夕方の風が少し冷たくなってきました。

でも、どこか心の奥では、あたたかい火が灯っているような感覚が残ります。

“もっと良い場所”を探す気持ちは、決して悪いことではありません。

それは、まだ諦めていない証拠であり、

“よりよく生きたい”という静かな希望のかたちだからです。

けれど、探すだけでは、青い鳥は指の間をすり抜けていってしまう。

目の前の風景に目を凝らし、

“いま”の中にある小さな変化を見つける勇気を持つことで、

あの鳥は少しずつ、あなたの肩に戻ってきます。

この物語の主人公が気づいたように、

私たちもまた、「完璧を探す旅」ではなく「日々を育てる旅」の途中にいるのかもしれません。

青い鳥症候群という言葉は、

ただの心理現象ではなく、“幸せの見つけ方を問いかける鏡”のようなものです。

不満や焦りの奥にある本当の願いを見つけたとき、

その鏡の中に、もう一人の自分が微笑んでいるのが見えるでしょう。

だから、どうか焦らずに。

次を探す前に、今日のなかにある「まだ気づいていない幸せ」を見つけてください。

それはきっと、明日のあなたをやさしく照らすほんとうの青になるはずです。

——あなたの青い鳥は、もう、すぐそばにいます。

注意補足

本記事は著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる一次・公的情報と代表的研究をもとに執筆しましたが、

青い鳥症候群は俗称であり、個々の状況によって解釈は変わります。

体調や生活に支障がある場合は専門家へご相談ください。

🧭 本記事のスタンス

これは「唯一の正解」ではなく、自分で調べて考えるための入り口です。別の立場からの見解も大切にしてください。研究の進展により、新たな知見で内容が更新される可能性もあります。

もしこのブログで“青い鳥”の羽ばたきを感じたなら、

どうかそのまま探求の旅を続けてください。

本のページや研究の森の中で、あなた自身の青い鳥が、

より深い青をまとって舞い上がるはずです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか、あなたの毎日に、見落としていた小さな“青い羽音”が響きますように。

コメント