兄弟や友だちと比べて落ち込みやすい心のしくみを、『暗黙の強化』という心理学の視点からやさしくひもとき、自己肯定感を守る考え方と具体的な対処法をまとめました。

兄弟が褒められると自分がダメに思えるのはなぜ?心理学でいう『暗黙の強化』をやさしく解説

学校の朝礼で、クラスメイトが表彰されました。

「◯◯さんは努力を続けて、こんなに素晴らしい結果を出しました」

先生は笑顔で表彰状を渡し、みんなから拍手が起こります。

その場で何も言われていないあなたは、ふとこんなふうに感じてしまいます。

「すごいな、あの子……。

でも、自分は何も言われないってことは、

もしかして“ダメな側”なのかも……」

誰も「あなたはダメです」とは言っていないのに、

なぜか自分の評価まで下がった気がして、胸がチクッと痛む。

そんな経験、ありませんか?

🔍 3秒で分かる結論

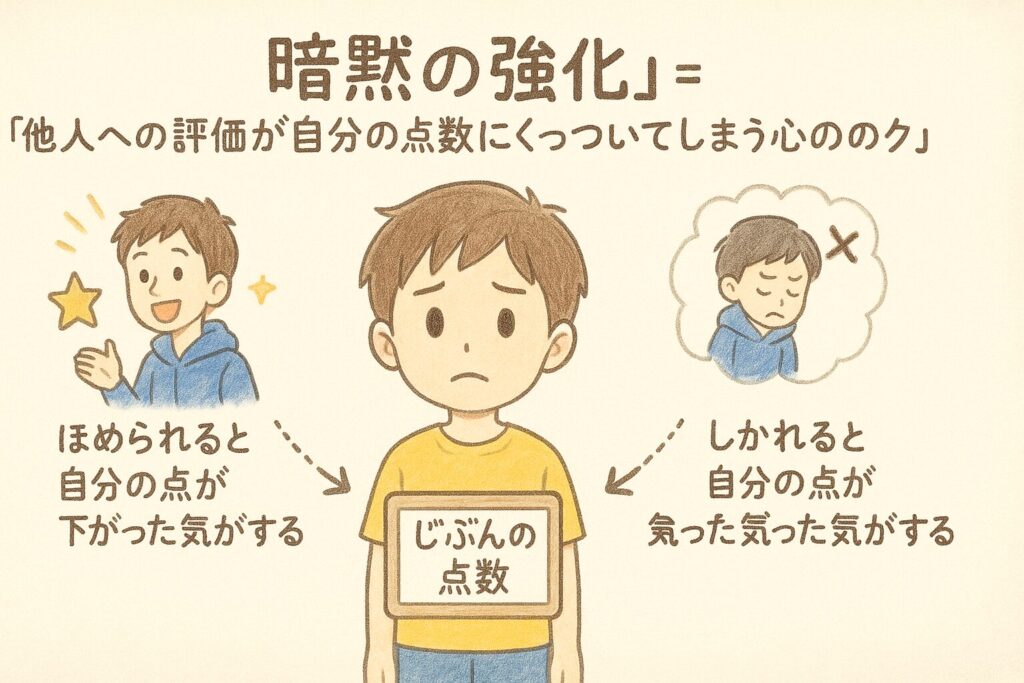

兄弟や友だちが褒められただけで自分がダメに思えてしまうのは、

「暗黙の強化」という心理のクセが働いて、

他人への評価を“自分の成績表”と勘違いしてしまうからです。

🧒 小学生にもスッキリ分かる一言でいうと…

誰かがほめられたり、怒られたりしているのを見て、

本当は自分とは関係ないのに、

「自分もいっしょにほめられた(またはけなされた)みたいに感じちゃう心のはたらき」

それが「暗黙の強化」です。

噛み砕いていうなら、

「友だちの通知表を見て、

自分の点数まで勝手に決めちゃうクセ」

みたいなものです。

1.今回の現象とは?

「兄弟が褒められると、自分が負けた気がする」のはどうして?

ふしぎですよね。

自分の名前は一度も出ていないのに、

誰かが褒められた瞬間、自分の存在がかすんだ気がする。

逆に、誰かが怒られているのを見ると、

ほんの少しホッとしてしまう自分に気づいて、

「そんな自分は性格が悪いのかも」と落ち込んでしまうこともあります。

こんなこと、ありませんか?(あるある集)

このようなことはありませんか?

- 兄弟が親戚から褒められたとき

「お兄ちゃんは本当にしっかりしてるね〜」

その一言で、 「じゃあ、自分はしっかりしてないってこと?」

と、胸がざわざわする。 - 塾で、先生が特定の子だけをほめたとき

「◯◯さんは、いつも宿題も完璧でえらいですね」

その横で、 「自分は“えらくない人”なんだろうな…」

と、静かに自信がしぼんでいく。 - 会社で、上司が同僚を絶賛したとき

「今回のプロジェクトは、△△さんの頑張りが大きかったです」

会議室が拍手に包まれる中で、 「自分はいてもいなくても同じなんじゃないか」

と、居場所のなさを感じてしまう。 - 逆に、誰かが怒られているとき

「なんでこんなこともできないんだ」と上司に叱られている同僚を見て、 「怒られてるのが自分じゃなくてよかった…」

とホッとする一方で、

そんな自分を「嫌だな」と責めてしまう。

こうした、他人への評価なのに、自分の心が勝手に反応してしまう現象。

実はこれ、心理学では

名前のついている効果の一つなのです。

このブログ記事を読むメリット

この記事を読むことで、あなたは

- 「なんでこんな気持ちになるんだろう?」という

モヤモヤの正体が分かる - 「自分だけが弱いわけじゃない」と理解でき、

自分を責めすぎなくてよくなる - 暗黙の強化が

- 勉強・仕事・人間関係

にどう影響しているのかが分かり、

心が疲れにくくなる考え方を学べる

- 勉強・仕事・人間関係

- 親・先生・上司の立場なら、

人を傷つけにくい褒め方・関わり方のヒントが得られる

ようになります。

では、この不思議な現象を、

もう少し「物語」の形で追いかけてみましょう。

2.疑問が浮かんだ物語

ある兄弟の、ちいさな「心のざわざわ」

小学生の「ユウ」くん。

ある日、親戚の家での集まり。

リビングにはお菓子やジュースが並び、大人たちの会話と笑い声がひびいています。

「ナオくん(ユウのお兄ちゃん)、この前のテスト90点だったんだって?すごいね〜!」

「運動もできるし、背も伸びたし、ほんと頼りになるお兄ちゃんだね。」

大人たちは、次々とお兄ちゃんを褒めます。

お兄ちゃんは、少し照れくさそうに笑っています。

その横で、ユウも一応笑顔を作りながら、

心の中ではこんなことを考えていました。

「うん、兄はたしかにすごい。

でも、それってつまり…

自分は“すごくない側”ってことなのかな?」

誰も「ユウはダメだ」と言ったわけではありません。

ユウの名前は、一度も出てきていません。

それなのに、

胸のあたりがぎゅうっと締めつけられるように苦しくなって、

せっかくのお菓子の味も、よく分からなくなってしまいます。

別の日の夜。

今度は、お兄ちゃんが宿題をやらずにゲームをしていて、

お母さんにしかられています。

「何回言ったら分かるの!ちゃんと計画立ててやりなさい!」

その場にいるユウは、

ちょっとだけホッとした気持ちになります。

「怒られてるのは自分じゃない。

今日は自分、宿題ちゃんと終わらせてるし…。

もしかして、今日だけは自分のほうがマシなのかも…?」

そう思ったすぐあと、

ユウの心に、

じわっと自己嫌悪のような気持ちが広がります。

「兄がしかられて安心するなんて、

自分って性格悪いのかな……。

なんでこんな気持ちになるんだろう。

どうして兄や友だちが褒められただけで、

自分が責められているみたいに感じちゃうんだろう。

このモヤモヤの正体って、一体何なんだろう……?」

不思議だな。謎だな。

できれば、この気持ちの理由を知りたい。

ユウの中で、

そんな「小さな問い」が、静かにふくらみ始めていました。

この、ちょっと苦しくて、でもちゃんと名前のついている現象。

次の章で、その正体をいっしょに探っていきましょう。

3.すぐに分かる結論

お答えします。

それは『暗黙の強化(あんもくのきょうか)』という心のクセなんですよ。

ユウが感じているような、

- 兄弟や友だちが褒められると、自分がダメな気がする

- 誰かが怒られていると、自分が少しマシに思えてしまう

という不思議な感覚には、

『暗黙の強化』という名前がついています。

まずは、ざっくり一言でいうと…

暗黙の強化とは、

「自分とよく比べられる相手の評価を、

勝手に自分の評価にくっつけてしまう心のクセ」

のことです。

- 相手が褒められる

→ 「自分が下げられた」ように感じる - 相手がけなされる

→ 「自分が上げられた」ように感じる

本当は、

相手への評価とあなたへの評価は別のものなのに、

心の中でガッチリつながってしまうのです。

ここまでの疑問に、ひとまず答えると…

- Q. なんで兄弟が褒められただけで、こんなに苦しいの?

→ 心の中で

「兄の点数が上がる=自分の点数が下がる」

という**“見えない連動”**が起きているからです。 - Q. 逆に、兄が怒られるとホッとしてしまうのは、性格が悪いから?

→ そうではありません。

「自分より低く評価されている人を見ると安心する」

というのは、人間なら誰にでも起こる自然な比較の反応です。

それをどう扱うかが大事なのです。

ここから先で分かること

このあと、

- 暗黙の強化が

心理学的にどう説明されているのか - なぜ、兄弟・クラスメイト・同期など

「近い人ほど」強く働きやすいのか - この現象に

振り回されないための考え方・対処法

を、もう少していねいに解説していきます。

噛み砕いていうなら、

「他人への評価に勝手にくっついてしまう“心の影”の正体を、

いっしょに見える化していく」感じです。

もし、少しでも

- 「あ、自分にも当てはまるかも」

- 「このモヤモヤの正体をちゃんと知りたい」

と感じたなら、

この先の段落で、あなたの心で起きている現象をいっしょに言葉にしていきましょう。

次の章では、「暗黙の強化」という名前の意味や、

心の中で何が起きているのかを、

さらに分かりやすく解きほぐしていきます。

4.『暗黙の強化』とは?

やさしい定義

『暗黙の強化(あんもくのきょうか)』

の意味を、いちばんシンプルな言葉でまとめます。

その場にいる「誰か」がほめられたり、

けなされたりしているのを見たときに、

本当は自分には何も言われていないのに、

自分の評価まで動かされたように感じてしまう心のはたらき

とくに、

- 兄弟

- クラスメイト

- 同じ会社の同期

など、

自分とよく比べられる相手に対して起こりやすいと考えられています。

「暗黙(あんもく)」は

「言葉にされていないけれど、なんとなく働いている」という意味です。

つまり、

自分では意識していないのに、

心の中で“こっそり”強い影響が起きている、

そんなイメージの言葉です。

もう少し専門的な定義

心理学、とくに

教育心理学 や

行動研究 では、

暗黙の強化は、こんなふうにも説明されています。

第三者に与えられた賞や罰(ほめ・しかり)を

見ているだけで、

その場面を見ていた人の

行動のやる気や、自己評価が変化する現象

ここでのポイントは、

- 先生にほめられたのは A さんだけ

- 叱られたのも A さんだけ

なのに、

- 何も言われていない B さん・C さんまで、

「自分もほめられた(or けなされた)気がする」 - 「次は自分も頑張ろう(or バレないように静かにしておこう)」

と、

“見ていただけ”の人の行動まで変わる

というところです。

こうした「観察しているだけで影響を受ける」現象が

暗黙の強化と呼ばれています。

この言葉を研究してきた心理学者たち

Sechrest(セクレスト)という心理学者

「暗黙の強化」に対応する英語は

implicit reinforcement(インプリシット・リインフォースメント)

と言われます。

- implicit(インプリシット)=暗黙の、はっきりとは示されていない

- reinforcement(リインフォースメント)=強化、行動を強めること

この言葉を使った代表的な研究のひとりが、

アメリカの心理学者 リー・B・セクレスト(Lee B. Sechrest) です。

セクレストは、

「子どもが、他人への賞罰(ほめ・しかり)を見ているだけで、

自分の行動を変えるのか?」という点に注目しました。

日本で研究を進めた杉村 健(すぎむら たけし)

日本では、

教育心理学者の 杉村 健 が

1960年代に“暗黙の強化”を教室で調べた研究で知られています。

- 1965年「教室における暗黙の(implicit)強化」

- 1966年「競争場面と非競争場面における暗黙の強化」

といった論文で、

実際の小学生のクラスを使った実験が行われました。

「誰かがほめられたり叱られたりするだけで、

クラス全体の子どもたちの成績や気持ちがどう変わるのか?」

それを、数値やアンケートで丁寧に確かめていったのです。

教室での実験:誰がほめられても、みんなの心が動く

杉村(1965)の教室実験

杉村の研究を、できるだけかんたんに紹介します。

- 小学生のクラスで、

数字の記号置き換えのような「同じ課題」を

2日間続けてやってもらいます。 - 2日目の最初に、一部の子どもだけを先生が名前を挙げて

- 「きちんとできてえらいね」とはっきりほめるグループ

- 「ちゃんとやりなさい」とはっきり叱るグループ

に分けて評価します。

- その場には、

何も言われずに見ているだけの子どもたちもいます。

さて、このとき

「見ているだけの子どもたち」 の成績はどうなったでしょうか。

結果を大まかにまとめると、

- 叱られている級友を見ていた子ども

→ 「自分は叱られたくない」と感じ、

その後の課題へのやる気が上がったケースが多かった - ほめられている級友を見ていた子ども

→ 「自分もほめられたい」という気持ちはあるが、

比較で自信をなくし、成績の伸びが小さいケースもあった

という傾向が見られました。

つまり、

「直接ほめられた / 叱られた」子だけでなく、

周りで見ていた子たちまで、行動と気持ちが変化していた

これが、教室における「暗黙の強化」の一例です。

競争場面ではどうなる?

翌年の研究では、

「競争を強調するクラス」と「競争をあまり強調しないクラス」を比較しました。

- 「誰が一番」「順位」が強く意識される状況では、

暗黙の強化が起こりやすい - 逆に、競争があまり強くないときは、

影響が弱くなることも示されました。

兄弟げんかや、テストの順位競争を想像すると、

なんとなくイメージしやすいかもしれません。

「勝ち負け」がはっきりしている場面ほど、

他人への評価が自分の心にグサッと刺さりやすい、

ということですね。では、この“他人と自分を比べてしまうクセ”は、

もっと大きな理論としてどう説明されているのでしょうか。

次はその土台になる考え方を見ていきます。

社会的比較理論とのつながり

暗黙の強化の背景には、

社会心理学者 レオン・フェスティンガー が提唱した

社会的比較理論(しゃかいてきひかくりろん) という考え方があります。

ざっくり言うと、

人は「自分がどれくらいできるか」「自分はどんな人か」を知るために、

どうしても他人と比べてしまう

という理論です。

たとえば、

- テストの点 → クラスメイトと比べる

- 仕事ぶり → 同期や同僚と比べる

- 外見や持ち物 → 友人やSNSのフォロワーと比べる

こうした比較は、

自分の「今の位置」を知りたいという気持ちから

自然と起きてしまうものです。

暗黙の強化は、

比べている相手がほめられたり、

けなされたりしたときに、

その評価が自分に“くっついてくる”現象

とも言えます。

「比べる」こと自体は悪いことではありません。

ただ、その比べ方がキツすぎると心が疲れてしまう、

というのが問題なのです。

ここまでで、「暗黙の強化」が

研究のある本物の現象であり、

そして「他人と比べてしまう心」と深くつながっている、

というところまで見てきました。では、なぜこの現象が、現代社会やSNS時代で

とくに注目されるようになってきたのでしょうか。

次の章で、その背景をもう少し広い視点から見ていきます。

5.なぜ『暗黙の強化』は注目されるのか?

背景・現代とのつながり

クラス・職場・家庭の「空気」を変えてしまうから

暗黙の強化がやっかいなのは、

言葉にされないまま、場の空気を大きく変えてしまうことです。

たとえば、

- クラスで、いつも同じ子だけがほめられる

- 会社で、特定の人だけがみんなの前でほめられる or 強く叱られる

- 家庭で、兄弟の一人ばかりが比較の基準にされる

こうした状況では、本人たちだけではなく、

- 「自分はダメなほうの人間なんだ」と感じる子

- 「あの人よりはマシ」と、密かに安心する人

が、知らないうちに増えていきます。

研究でも、暗黙の強化は

- 人によっては「もっと頑張ろう」というプラスの動機づけになる

- 別の人にとっては「自分はどうせダメだ」と思わせてしまう

という、両方の側面があることが指摘されています。

つまり、

「良いも悪いも、使い方と受け止め方しだい」

という、非常にデリケートな性質を持った現象なのです。

SNS 時代は「比較のスイッチ」が入りっぱなし

今は、スマホひとつで

他人の生活・成功・失敗が、どんどん入ってくる時代です。

- SNS(エックス、インスタなど)で

誰かの成功報告やキラキラした投稿を見る - 逆に、炎上している人や失敗談を見る

そのたびに、

- 「自分は全然ダメだ」と感じて落ち込む

- 「あの人よりはマシかも」と、ホッとしてしまう

といった感情が生まれます。

これは、

社会的比較(他人と比べること) と

暗黙の強化 がからみ合った

とても現代的な心の動きだと言えます。

「見なければ平気だったかもしれない比較」が、

スマホによって一日中起こるようになった。

だからこそ、

暗黙の強化を理解することは

メンタルの守り方を考える手がかりになるのです。

脳の中で何が起きているの?(やさしく脳科学)

少しだけ、

脳(のう)と神経(しんけい)の話にも触れておきます。

専門用語が出てきますが、

できるだけ噛み砕いて説明しますね。

「腹側線条体(ふくそくせんじょうたい)」ってどこ?

脳の中には、

腹側線条体(ふくそく せんじょうたい)

という部分があります。

- ざっくり言うと「ごほうびを感じやすいエリア」

- 「やった!」「うれしい!」という感覚に関わる場所

とイメージしてもらうと良いです。

お金をもらったり、

ゲームで勝ったり、

人からほめられたりしたとき、

この腹側線条体が

「ピカッ」と反応しやすいことが

脳の研究で分かっています。

「前頭前皮質(ぜんとうぜんひしつ)」って何をしているところ?

もう一つよく出てくるのが

前頭前皮質 という場所です。

おでこの裏あたりにある部分で、

- 物事を考える

- 判断する

- 感情をコントロールする

といった「こころの司令塔」のような役割を持っています。

比較するときに脳はどう動いている?

脳の研究では、

- 「自分だけ」お金をもらうとき

- 「自分と他人が両方」お金をもらうとき

- 「自分より他人のほうが多く」もらうとき

などを比べてみると、

- 自分が得をしたときだけでなく

- 他人との 差 があるとき

にも、腹側線条体や前頭前皮質が

強く反応することが分かってきました。

つまり、

脳は、「いくらもらえたか」だけではなく、

「他の人と比べてどうか」でも

ごほうび感やモヤモヤ感を判断している

ということです。

暗黙の強化は、

この 「比較に反応する脳の仕組み」 があるからこそ

起こりやすい現象だと考えられます。

ここまでで、暗黙の強化が

教室・家庭・職場・SNS・脳のはたらきと

深く関係していることが見えてきました。では、私たちはこの現象と

どう付き合えば、自分も周りの人も楽になるのか?

次の章では、実生活での具体的な応用や対処法を

分かりやすく見ていきます。

6.実生活への応用例

どう活かす?どう守る?

自分の心を守るための「3ステップ」

ステップ①

「あ、今“暗黙の強化モード”だ」と気づく

兄弟や同僚がほめられて苦しくなったとき、

まずは心の中で、こうつぶやいてみてください。

「あ、今のザワザワは“暗黙の強化”だな」

ただの自己否定ではなく、

「心のクセの名前」 として

一度ラベルを貼るイメージです。

名前がつくと、

「自分はダメだ」「性格が悪い」と

自分を責めすぎるのを防ぎやすくなります。

ステップ②

事実と自分の解釈を分ける

- 事実:

「兄がほめられた」 - 自分の解釈:

「だから自分はダメなんだ」

この2つをごちゃまぜにせず、

いったん分けて考えます。

そして、心の中で

そっとツッコミを入れてみてください。

「兄がほめられたことと、

自分がダメかどうかは別の話だよね?」

このワンクッションだけでも、

心のダメージはかなり和らぎます。

ステップ③

「下に見て安心した自分」を責めすぎない

誰かが叱られているのを見て

少しホッとしてしまうのも、

人間の自然な反応のひとつです。

もちろん、

相手への悪口やいじめにつなげてしまうのは良くありません。

でも、

「あ、これも“暗黙の強化”の一部なんだな」

と認識できれば、

必要以上に自分を嫌いにならずに済みます。

親・先生・上司という「ほめる側」「しかる側」へ

暗黙の強化を知っているかどうか は、

子どもや部下への声かけにも大きな差を生みます。

やってしまいがちだけど危険な言い方

- 「お兄ちゃんはできるのに、どうしてあなたは…」

- 「◯◯さんはあんなに頑張ってるのにね」

- 「今回は△△さんのおかげだよ。他の人は…ね?」

こうした言葉は、

本人だけでなく、その場にいる全員に

「あの人が基準で、自分はダメな側」

というメッセージとして伝わりやすくなります。

暗黙の強化を「やさしく」使うコツ

- 比較ではなく

「その人自身の変化」に注目してほめる- 「前よりここができるようになったね」

- 「昨日よりスムーズだったね」

- 代表をほめるときも、

「今日はたまたま◯◯さんが代表だけど、

他にも頑張っている人がいるね」と言葉を添える - 人前で強く叱るのはできるだけ控え、

個別にフィードバックする

こうした心がけだけでも、

「比較で傷つく人」を減らすことにつながります。

メリットとデメリットを整理しておく

メリット(うまく使えた場合)

- 「あの人に近づきたい」という

憧れ(あこがれ)や向上心になる - 他人の失敗を見て

「自分も気をつけよう」と学びに変えられる

デメリット(振り回された場合)

- 「どうせ自分はダメ」と思い込み、

挑戦する気力がなくなる - 誰かが失敗するたびに

「ちょっと安心してしまう自分」を責めて、

自分も他人も嫌いになってしまう

暗黙の強化そのものは

「良い」でも「悪い」でもありません。

どう受け止めて、どう使うか。

それが、私たちにとっていちばん大事なポイントです。次の章では、

この現象をめぐる「よくある誤解」や

「悪用のリスク」についても正直に触れていきます。

7.注意点と、よくある誤解

「何でもかんでも暗黙の強化」で説明しない

便利な言葉ほど、

なんでも説明できる魔法の言葉のように

使いたくなってしまうことがあります。

ですが、研究で扱われる暗黙の強化は、

主に

- 他人への賞罰(ほめ・しかり)を観察したことによる

- 行動や自己評価の変化

といった、ある程度限られた場面を指しています。

- すべての嫉妬(しっと)

- すべての自己嫌悪

を「暗黙の強化だから」と片付けてしまうと、

- 過去のつらい経験

- 性格の傾向

- 心身のコンディション

といった、他の大事な要素を見落としてしまう危険があります。

「わざと誰かをけなして使うテクニック」は危ない

一部の恋愛テクニック本やビジネス本の中では、

「他の人を軽く下げて話すと、

目の前の相手は“自分は褒められている”と感じやすい」

といった形で、

暗黙の強化に近い効果が説明されることがあります。

たしかに心理学的には、

- 他人が下げられると

自分が相対的に上がったように感じる

という「下方比較(かほうひかく)」の効果があります。

しかし、それを意図的に使い続けると、

- 誰かを踏み台にする

- 目の前の人の不安やコンプレックスをあおる

といった「心理的な操作」に近づいてしまいます。

短期的には効いても、

長期的には信頼を失いやすい方法です。

感じ方には大きな個人差がある

同じ場面でも、

- あまり気にしない人

- 深く傷ついてしまう人

がいます。

それは、

- 自己肯定感(じここうていかん)

- これまでの経験や育ち方

- そのときの心身の状態

などによって、感じ方が違うからです。

「あの人は平気そうなのに、自分だけ弱い」

と決めつける必要はありません。逆に、自分が平気だからといって、

他の人も同じだと考えないことも大切です。ここまでで、暗黙の強化の“注意書き”を見てきました。

次は、少し視点を変えて、

「もし暗黙の強化がまったくなかったら?」という

おまけコラムを通して、

この現象の別の一面も覗いてみましょう。

8.おまけコラム

もし「暗黙の強化」がまったくなかったら?

ちょっとした想像ゲームです。

もしあなたの心に、

暗黙の強化や社会的比較がまったくなかったら、

どんな世界になるでしょうか。

- 兄弟が表彰されても、まったく何も感じない

- クラスメイトが叱られても、自分と結びつけて考えない

- SNSで誰かの成功や失敗を見ても、「ふーん」で終わる

一見ラクそうですが、

こんな面も出てきます。

- 他人のがんばりから学びにくくなる

- 「ああいうふうにはなりたくない」というブレーキが弱くなる

- 憧れの人がいても、そこから行動につながりにくい

つまり、

暗黙の強化や比較の心は、

「自分を成長させたい」という気持ちと

裏表の関係にある

とも考えられます。

だからこそ大切なのは、

- 「暗黙の強化を完全になくす」のではなく

- 「自分を傷つけすぎない範囲で付き合う」

というバランスの取り方です。

ここまで読んできて、

「暗黙の強化=悪」ではなく、

「扱い方しだいの心のクセ」だと

少しイメージが変わってきたかもしれません。次の章では、ここまでの内容を

いったん整理しながら、

あなた自身の体験とつなげて考えられるような

まとめと問いかけをしていきます。

9.まとめ・考察

あなたなら、この現象とどう付き合いますか?

ここまでのポイントを、

スマホで読みやすく改めて整理します。

- 暗黙の強化とは

→ 他人への賞罰(ほめ・しかり)を見ているだけで

自分の行動や自己評価が変化する心のはたらき - 兄弟・クラスメイト・同僚など、

自分と近い立場の人ほど強く起こりやすい - 教室の実験では、

「ほめられた/叱られた級友」を見ていた子どもたちの

成績や気持ちに変化が見られた - 脳科学の研究からは、

腹側線条体(ごほうびを感じる脳の部分) や

前頭前皮質(こころの司令塔) が

他人との比較のときにも反応することが示されている - 暗黙の強化は、

- やる気や学びにつながることもあれば

- 自己肯定感を下げることもある

→ まさに「両刃の剣(りょうばのつるぎ)」のような現象

すこしだけ深めの視点の考察

暗黙の強化は、

「心の中のスコアボード」が、

他人の得点にも反応してしまう現象

だと考えています。

このスコアボードのおかげで、

- 「あの人みたいに頑張りたい」と思える

- 「あの失敗を自分も気をつけよう」と学べる

そんな前向きな変化も生まれます。

一方で、

- 「あの人がほめられた=自分の点が下がった」と感じてしまう

- 「あの人がけなされた=自分の点が上がった」と、

他人の失敗でしか安心できなくなる

そんな危うさも抱えています。

あなたへの問いかけ

- 兄弟や同僚がほめられたとき、

自分の心のスコアボードはどう動いているか? - 誰かが叱られたとき、

どんな気持ちが生まれ、そのあと自分をどう扱っているか?

もし、この記事をきっかけに、

自分の心のクセをちょっとやさしく眺めてみよう、

と思ってもらえたら、とても嬉しいです。

◆ FAQ:暗黙の強化と「比べてしまう心」に関するQ&A

Q1. 暗黙の強化って、誰にでも起こるものですか?

それとも、心が弱い人だけに起こるんでしょうか?

A. ほとんどの人に、程度の差はあれ起こる「ごく自然な心の反応」です。

兄弟やクラスメイト、同僚など、自分と立場が近い人がほめられたり叱られたりすると、

脳は「自分のことかも?」と連想しやすく、その結果として気持ちが揺れます。

暗黙の強化が起きること自体は「心が弱いから」ではありません。

大事なのは、

「あ、今“暗黙の強化モード”になってるな」

と気づいて、

自分を必要以上に責めないことです。

Q2. 兄弟や友だちがほめられるとイライラしてしまいます。

こんな自分は、やっぱり性格が悪いのでしょうか?

A. そう感じてしまう「瞬間」だけを切り取ると、そう思ってしまいますよね。

でも心理学的には、それは

「自分も認められたい」「自分の価値を感じたい」

という ごく自然な欲求の裏返し だと考えられます。

大事なのは、

その気持ちに気づくこと

そこで止めておき、相手を攻撃したり、いじめに発展させないこと

です。

感情そのものより、

「そのあとどう行動するか」のほうが、

あなたの本当の優しさや人柄につながっていきます。

Q3. 暗黙の強化がつらいとき、

すぐにできる対処法ってありますか?

A. 記事の中でも触れた「3ステップ」がおすすめです。

胸がチクッとしたら

→ 「今、暗黙の強化モードだな」と名前をつける

事実と解釈を分ける

→ 事実:「兄がほめられた」

解釈:「だから自分はダメ」

→ 「この2つは本当にイコール?」と自分に問いかける

比較の矢印を変える

→ 「兄と比べる」から

「昨日の自分と比べる」へ

この3つを、完璧でなくていいので

「思い出したときだけでもやってみる」ことが、

少しずつ心を楽にしていきます。

Q4. 暗黙の強化って、なくしたほうがいいものですか?

それとも、うまく使ったほうがいいんでしょうか?

A. 完全に「なくす」のは現実的ではありませんし、実は悪い面だけではない現象です。

誰かのがんばりを見て「自分もやってみよう」と思える

他人の失敗を見て「自分も気をつけよう」と学べる

こうした 前向きな動機づけ にもつながるからです。

理想は、

「暗黙の強化に飲み込まれない程度の距離感で、

うまく付き合う」

こと。

そのために、

「気づく・言葉をつける・矢印を変える」

といった考え方が役に立ちます。

Q5. 子どもが兄弟比較でよく落ち込んでいます。

親として、どんな声かけを意識すればいいですか?

A. ポイントは 「比較ではなく、その子自身の変化を見る」 ことです。

「お兄ちゃんはできるのに」ではなく

→ 「昨日よりここができるようになったね」

「◯◯ちゃんみたいにしなさい」ではなく

→ 「あなたのここがいいところだね」

また、兄弟のどちらかをほめるときも、

「今日はたまたまナオのことを話したけど、

ユウの頑張ってるところも、ちゃんと見てるよ」

といった一言を添えるだけで、

「自分はダメ側なんだ」という受け取り方をやわらげることができます。

記事で紹介している書籍

『子どもの自己肯定感が高まる天使の口ぐせ』なども、

具体的な言い換えのヒントとしてとても参考になります。

次は、

「もっと詳しく知りたい」「自分でも調べてみたい」という人に向けた

関連書籍を紹介します。

暗黙の強化の“その先”への入り口として

活用してみてください。

10.更に学びたい人へ

暗黙の強化や「比べてしまう心」を、もっとやさしく・深く理解したい方へ

① マンガでわかる! 心理学超入門

著者/監修:ゆうき ゆう(監修)

本の特徴

- 心理学の基本的なテーマを、4コマ漫画+文章解説で紹介する入門書です。

- 「気になるあの人の行動」「自分の心のクセ」などを、ユーモアを交えて解説しているので、心理学が初めてでも読みやすい構成です。

おすすめ理由

- 小学校高学年〜大人まで、初めて心理学にふれる人向けの一冊です。

- 「比べて落ち込む」「人間関係でモヤモヤする」といった悩みを、軽い読み心地で“俯瞰(ふかん)”して見るきっかけになります。

② 子どもの自己肯定感が高まる天使の口ぐせ

著者:白崎 あゆみ

本の特徴

- 親や先生が無意識に使いがちな「悪魔の口ぐせ」を、子どもの自己肯定感が高まる「天使の口ぐせ」に言いかえる実例集です。

- 「ビリでもいいのよ → 応援しているよ」「片づけなさい → 一緒に片づけない?」など、すぐ使える言い換えフレーズが多数紹介されています。

おすすめ理由

- 兄弟比較や成績比較で傷つきやすい子どもを守りたい大人に、とても実用的です。

- 暗黙の強化が起こりやすい家庭・教室の場で、「言葉の選び方」で心のダメージを減らすヒントが得られます。

③ 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 自己肯定感の教科書

著者:中島 輝

本の特徴

- 心理カウンセラーである著者が、自己肯定感を高める方法を「瞬発的に上げる方法」と「じわじわ持続させる方法」に分けて解説した実用書です。

- 小さな行動やワークを積み重ねて、「心の免疫力」を育てるという視点が特徴です。

おすすめ理由

- 他人と比べて自己否定しやすい人が、自分側の土台(自己肯定感)を整えるための一冊として役立ちます。

- ブログで「暗黙の強化に振り回されないためのセルフケア」を書くときの、具体的な実践例の参考になります。

④ 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

著者:岸見 一郎・古賀 史健

本の特徴

- アドラー心理学を、哲人と青年の対話形式でまとめたベストセラーです

- 「劣等感」「承認欲求」「他人と自分の課題を分ける」といったテーマを通して、他人の評価に振り回されない生き方を提案しています。

おすすめ理由

- 「兄弟や同僚とつい比べてしまう」「他人の目が気になる」という人に、**考え方レベルでの“土台の転換”**を促してくれる一冊です。

- 暗黙の強化の悩みから一歩進んで、

「自分はどう生きたいか?」を考えたい読者にぴったりです。

この4冊をセットで紹介すれば、

- ①で「心理学ってこんな感じ」をライトに知り、

- ②で「子どもが傷つかない言葉」を学び、

- ③で「自分の自己肯定感」を整え、

- ④で「比べない生き方」の軸を考える

という、初心者〜中級者まで自然にステップアップできる流れになります。

11.疑問が解決した物語

ある兄弟の、少し軽くなった「心のざわざわ」

あれからしばらくして。

ユウは学校の図書室で、

たまたま「心のしくみ」を紹介する本を開きます。

そこには、こんな言葉が書かれていました。

「誰かがほめられたり怒られたりするのを見て、

自分まで評価されたように感じてしまう心のはたらき。

これを『暗黙の強化(あんもくのきょうか)』といいます。」

その一文を読んだ瞬間、

親戚の集まりでナオ兄ちゃんがほめられたあの日や、

兄がしかられてホッとしてしまった夜のことが、

一気によみがえります。

「……これ、ぼくのことだ。」

ユウの胸の中に、

「ぼくだけがおかしいわけじゃなかったんだ」という

小さな安心感がふっと灯りました。

その日からユウは、

自分の中で「新しいルール」を二つ決めます。

ひとつめは、

胸がギュッとしたら、

「今は暗黙の強化モードだ」と心の中で名前をつけること。

親戚の家で、また兄がほめられたとき。

一瞬チクッとしたけれど、

ユウはすぐに心の中でつぶやきます。

「兄がほめられても、

ぼくの点数まで下がったわけじゃない。」

そう思うと、苦しさが少しだけほどけていきました。

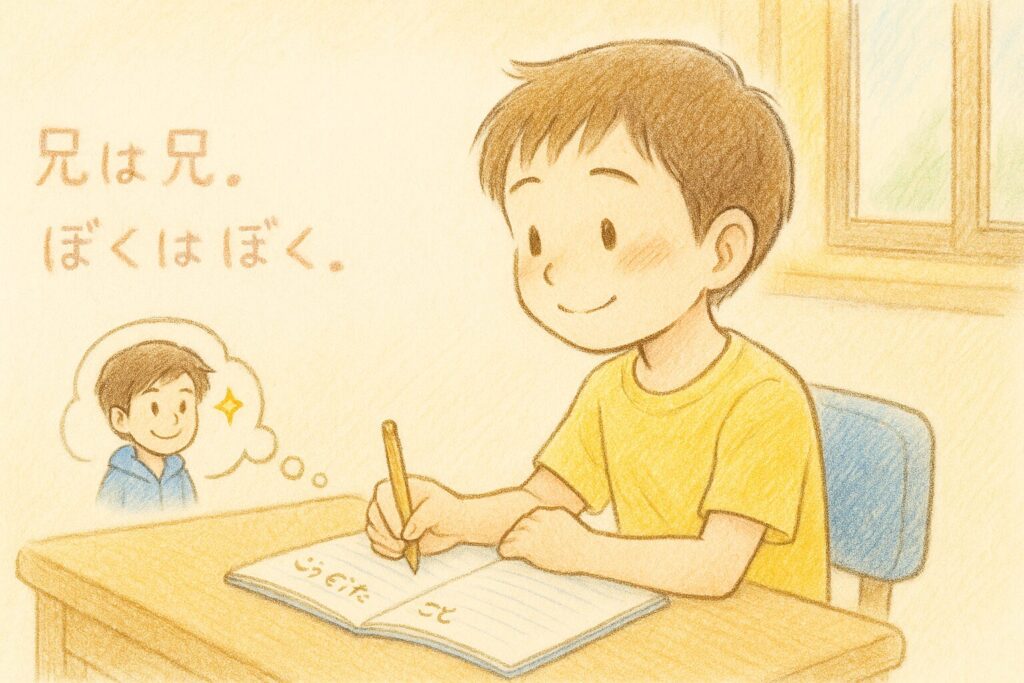

ふたつめのルールは、

「兄と比べる」のではなく、

「昨日の自分と比べる」こと。

家に帰ったユウは、ノートを開いて

今日の自分のがんばりを書いてみます。

「今日は宿題をちゃんと終わらせてからゲームをした。」

「理科のプリント、昨日より早くできた。」

「兄は兄。ぼくはぼく。

兄のすごさと、ぼくのがんばり、

どっちもここにあっていいんだ。」

そう思える瞬間が、少しずつ増えていきました。

もちろん今でも、ときどき胸がチクッとします。

でもユウは、そのたびにこう考えます。

「このチクッは、

‘ぼくも認められたい’っていう大事な気持ちのサインなんだ。」

暗黙の強化は消えたわけではないけれど、

名前を知って、仕組みを知って、

自分なりの受け止め方を持てたことで、

前よりずっと扱いやすいものに変わっていきました。

あなたはどうでしょうか。

誰かがほめられたり、しかられたりしたとき、

あなたの心の中の「スコアボード」は、

どんなふうに動いているでしょうか。

そしてもし今日から少しだけ、

「誰か」とではなく「昨日の自分」と比べてみるとしたら――

あなたの毎日は、どんなふうに変わっていくと思いますか?

12.文章の締めとして

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

「暗黙の強化」という少しむずかしい言葉をたどりながら、

きっとあなたは、自分の過去の場面や気持ちを

いくつか思い出していたのではないでしょうか。

兄弟や友だちがほめられたときのチクッとする痛みも、

誰かが叱られてホッとしてしまう自分も、

決して“性格が悪いから”ではなく、

人の心に元々そなわっている自然な反応のひとつです。

大事なのは、それを消してしまうことではなく、

「あ、いま暗黙の強化っぽいな」

と気づいて、

自分を必要以上に責めないでいられることだと思います。

比べてしまう自分も、落ち込んでしまう自分も、

全部ふくめて「いまの自分」。

その自分に、少しだけやさしくなれるきっかけを

この文章が届けられていたら、うれしいです。

注意補足

ここまでの内容は、

公開されている心理学の研究・解説記事・書籍をもとに、

著者が個人で調べられ、理解できる範囲で整理したものです。

暗黙の強化や社会的比較については、

今も研究が続いており、

新しい知見によって解釈が変わる可能性もあります。

心理学にはさまざまな立場・理論があり、

ここで紹介した説明が唯一の正解ではありません。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「読者が自分で興味を持ち、調べるための入り口」

として書かれています。

このブログで「暗黙の強化」という心の動きにピンと来たなら、

ぜひ一度ここで終わりにせず、文献や資料にも触れながら、

“他人の評価に左右されない自分”を静かに強化していく学びを続けてみてください。

最後まで付き合ってくださって、

本当にありがとうございました。

どうか、暗黙の強化に振り回される毎日ではなく、「自分を大切にする気持ち」を静かに強化していける日々になりますように。

コメント