失敗したくない心が選択を狭める?ー曖昧性効果

初めての料理に手が伸びないのはなぜ?—『曖昧さ回避』をやさしく解説【エルズバーグの逆説/実践チェックリスト付き】

はじめて入るカフェで

「期間限定ラテ」が気になるのに、気づけばいつものブレンドを頼んでしまう——。

そんな経験、ありませんか?

3秒で分かる結論

- **答え:**その心理は 曖昧さ回避(あいまいさ かいひ/Ambiguity Aversion:アンビギュイティ・アバージョン)。

- 中身:“よくわからない選択肢”より“結果が想像できる選択肢”を選びやすくなります。

- 代表例: エルズバーグのパラドックス(逆説)——人は未知の確率を避けがち。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風Q&A

- 「“はじめて”が怖いのはどうして?」(法則とは?)

→ 曖昧さ回避が働き、情報が少ない方(味が想像しづらい新作)を避けるからです。 - 「“評判の良い定番”を選んでしまうのはなぜ?」

→ 結果の予測が立つ=失敗の確率を低く感じるからです。 - 「クチコミを読みあさるのはどうして?」

→ **曖昧(よくわからない)を明確(わかる)**に変えて、不安を減らしたいからです。 - 「同席者が“いつもの”を先に選ぶと、つられるのはなぜ?」

→ 比べたときに**“よくわかる選択肢”の安心感が強調されるためです(いわゆる曖昧性効果:アンビギュイティ・エフェクト**)。

このようなこと、ありませんか?

- 新商品のアイスより、いつものバニラ。

- 行列の新店より、味を知っている店。

- 未体験の趣味より、昔からの趣味を更新。

- 新しい保険・投資より、現状維持を選ぶ。

どれも“未知より既知に寄る”自然な反応です。

この記事を読むメリット

- 迷いのストレスが減る

- 後悔の少ない選び方のコツがわかる

- 仕事・買い物・人間関係での応用スキルが身につく

- 「曖昧=悪」ではない使い分けができる

疑問が浮かんだ物語

会社帰り、私は新装開店の定食屋に入りました。

メニューには、見慣れない「スパイス唐揚げ」。写真は美味しそう。でも、味の想像がつきません。

「もし口に合わなかったら、せっかくの夕食が台なしだよな……」。胸の奥に小さな不安が広がります。

結局、私は**安全牌(あんぜんぱい)**の「和風ハンバーグ」を指さしました。ほっとする——でも、ちょっと残念。

「なんでだろう。なんで新しいものに手が伸びないんだろう。怖い? もったいない? 失敗したくない?」

そんな問いが、箸を運ぶたびにくり返されます。

**——次へ。**この気持ちに“名前”はあるのか。しくみはどうなっているのか。確かめに行きましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

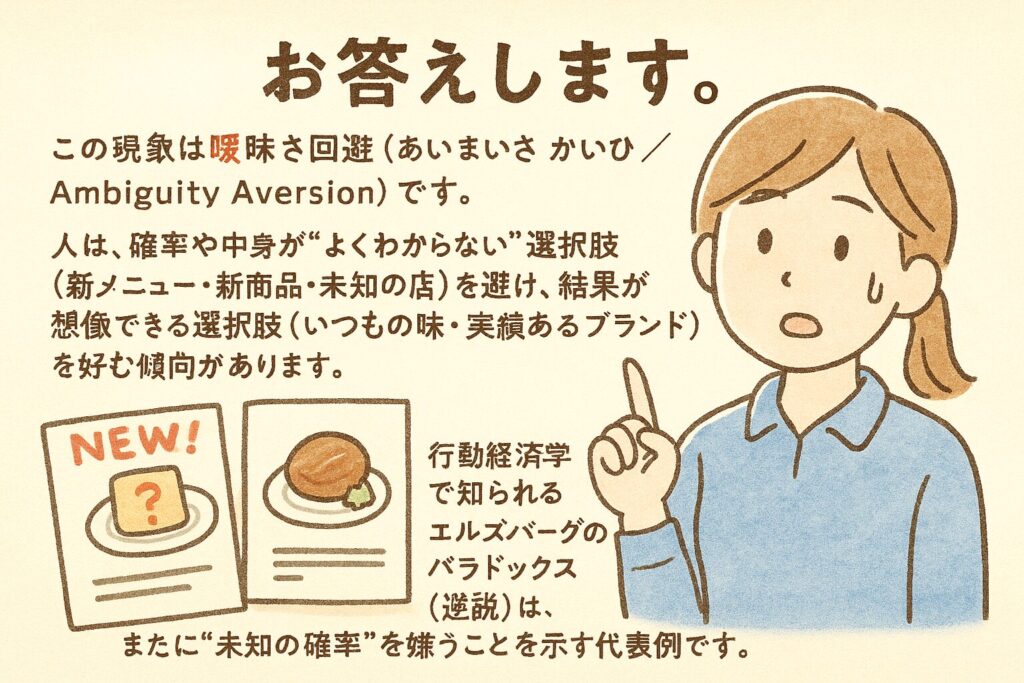

この現象は曖昧さ回避(あいまいさ かいひ/Ambiguity Aversion)です。

人は、確率や中身が“よくわからない”選択肢(新メニュー・新商品・未知の店)を避け、結果が想像できる選択肢(いつもの味・実績あるブランド)を好む傾向があります。

行動経済学で知られる**エルズバーグのパラドックス(逆説)**は、人は“未知の確率”を嫌うことを示す代表例です。

まずは簡単に、この先の説明を

- ポイント1:「わからない=失敗の可能性があるかも」と心が大きく見積もる

- ポイント2:「わかっている=安心・後悔しにくい」と感じやすい

- ポイント3: 比べる場面(新作vs定番など)では、定番に傾きやすい

もっと深く知りたい方へ:

このあと、定義のくわしい説明、なぜ強く働くのか、日常での使い方、誤解と注意点まで、順番にやさしく解説します。

“曖昧を減らす”小ワザも紹介します。一緒に見ていきましょう。

用語メモ(読み方つき)

曖昧さ回避:あいまいさ かいひ。情報が不明な選択を避ける傾向。

曖昧性効果(Ambiguity Effect:アンビギュイティ・エフェクト):曖昧な選択肢の評価が下がる現象。

エルズバーグのパラドックス(エルズバーグの逆説):未知の確率を嫌うことを示した古典的な思考実験。

「曖昧さ回避」とは?

正確な定義

- 曖昧さ回避(あいまいさ かいひ/Ambiguity Aversion:アンビギュイティ・アバージョン)

→ 中身や確率が“はっきりしない”選択肢を避け、はっきり“わかっている”選択肢を好む人の傾向。

→ 「未知より既知に寄るクセ」のことです。 - リスクと不確実性は別物

- リスク=確率がわかる状況(例:サイコロ)。

- 不確実性=確率がわからない状況(情報が足りない、未知)。

→ 曖昧さ回避は、不確実性そのものを嫌う動きです。

由来と提唱者(何がきっかけで有名に?)

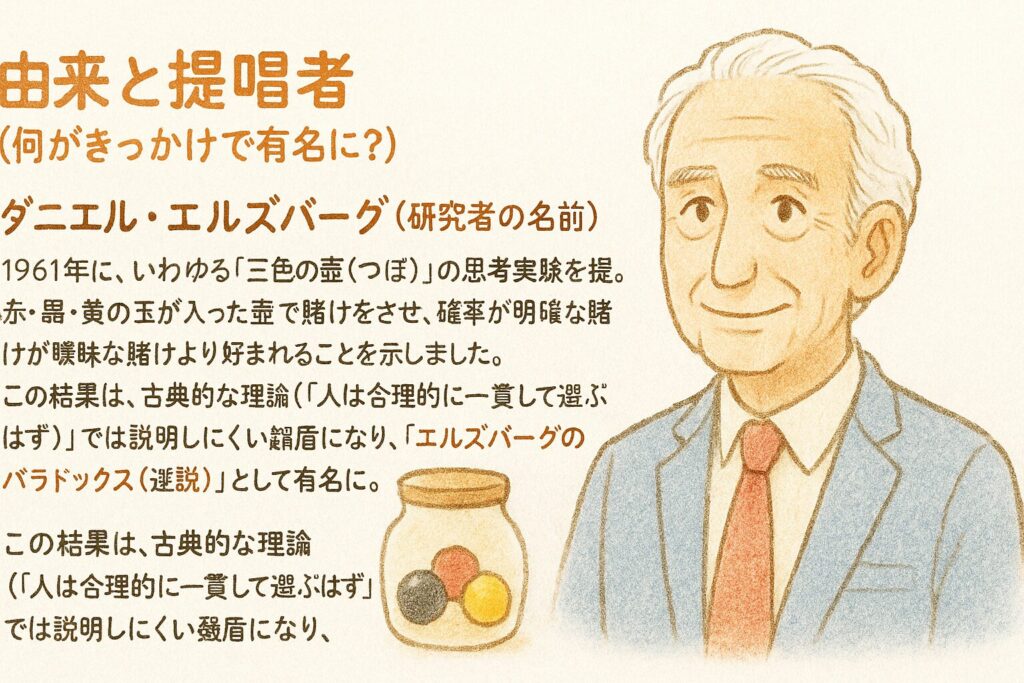

- ダニエル・エルズバーグ(研究者の名前)

- 1961年に、いわゆる**「三色の壺(つぼ)」の思考実験**を提示。

- 赤・黒・黄の玉が入った壺で賭けをさせ、確率が明確な賭けが曖昧な賭けより好まれることを示しました。

- この結果は、古典的な理論(「人は合理的に一貫して選ぶはず」)では説明しにくい矛盾になり、**「エルズバーグのパラドックス(逆説)」**として有名に。

ひとことで

**確率がわからない方(曖昧)**より、**確率がわかる方(明確)**に手が伸びやすい、という実験的事実です。

🏺 補足説明:「三色の壺」の思考実験

「曖昧さ回避」を語る上で欠かせないのが、経済学者 ダニエル・エルズバーグ(Daniel Ellsberg) が1961年に示した

『三色の壺(つぼ)の思考実験』 です。

■ 実験の設定

目の前に90個の玉が入った壺があります。

- 赤い玉:30個とわかっている

- 黒い玉:数は不明

- 黄色い玉:数は不明

- 黒+黄色で合計60個なのは確定している

ここで次のようなギャンブルを提示します。

- 「赤が出たら当たり」

- 「黒が出たら当たり」

あなたならどちらに賭けますか?

■ 実験の結果

多くの人は 「赤に賭ける」 を選びました。

理由はシンプルで、赤は30/90=1/3と確率が明確だからです。

一方、黒は0〜60/90のどこかで、赤より多い可能性すらあるのに、

「確率が不明で曖昧だから不安」として避けられました。

さらに次のパターンでも同じことが起きます。

- 「赤または黄色が出たら当たり」

- 「黒または黄色が出たら当たり」

こちらも多くの人が「赤または黄色」を選び、

つまり “黒を含む選択肢”全体が嫌われる 傾向が確認されました。

■ 導かれた考察

この実験から見えてくるのは、次のポイントです。

- 合理性の理論に反する行動

→ 古典的経済学の「人は合理的に確率で判断する」という前提では説明できない。

→ つまり、人は**“確率の曖昧さ”そのものを避ける心理**を持っている。 - リスクと不確実性の区別

→ リスク:確率がわかる状況(例:サイコロ、赤30/90)。

→ 不確実性(曖昧さ):確率が不明な状況(黒や黄色)。

→ この実験は、人がリスクよりも曖昧さを強く嫌うことを示しました。 - 行動経済学への影響

→ 「期待効用理論」では説明できないため、

その後 Maxmin期待効用理論(マックスミン:最悪ケースを重視)、

Choquet期待効用理論(ショケ:曖昧を扱える拡張モデル)など、

曖昧さを扱う新しい理論が生まれました。

■ ひと言でまとめると

- 赤(30/90)は確率が明確。

- 黒は赤より有利かもしれないのに、「不明で不安」だから避けられる。

- この“矛盾したような選び方”こそが エルズバーグのパラドックス。

つまり、「曖昧さ回避」とは人間の自然な心理的傾向であることが、

この壺の実験によって実証的に示されたのです。

背景理論(どんな考え方で理解する?)

- ナイトの区別(フランク・ナイト)

→ 「リスク」と「不確実性」をきちんと分けて考えよう、という古典的な整理。

→ 今回の現象は、「不確実性の回避」として理解できます。 - 説明モデル(むずかしければ“ふーん”でOK)

- Choquet(ショケ)期待効用

→ ふつうの確率の足し算を少しゆるめ、“曖昧さ”を評価できるようにした枠組み。 - Maxmin(マックスミン)期待効用/複数事前分布モデル

→ 最悪の場合にも耐えるように評価する考え方。

※どちらも、「エルズバーグ型の好み(曖昧さを嫌う傾向)」を理論として説明するための道具です。

※式(しき)そのものは使いません。意味だけ押さえれば十分です。

- Choquet(ショケ)期待効用

研究の厚み(信頼できるの?)

- 多数の追試・レビューで、文脈に左右されつつも再現される現象として扱われています。

- とくに「三色の壺」形式では、“未知を避ける”選び方が安定して観察されています。

- つまり、一時的な思いつきではなく、積み重ねのある知見です。

なぜ注目されるのか?

社会ではどう受け止められている?

- 消費行動で重要

→ 情報が多くて結果が想像しやすい**確立ブランド(なじみのメーカー)**が選ばれがち。

→ 曖昧さ回避がブランド選好を後押しする、という報告が多数あります。 - 比較の“場”で強まる(比較的無知仮説)

→ 曖昧な新作と明確な定番が横並びになると、“定番=安心”の魅力が強調されやすい。

→ メニューやECサイトの並べ方だけで、選択が定番寄りになります。 - 制度設計にも影響

→ オークションや金融商品の設計、説明の仕方でも、曖昧さ回避を考慮すると納得度が上がることがあります。

日常ではどんな思考を生む?

- 「レビューで曖昧→明確へ」

→ クチコミ・成分・店員さんの一言で不確実性が減ると、挑戦しやすくなります。 - 「横並びの比較で定番に寄る」

→ 見せ方(並べ方)が心の天秤を動かし、本当は試したかった新作からいつもの定番へ傾くことがある。

メリットとデメリット

- メリット

- 後悔の回避:はずれの確率が見えない選択を避け、心理的ダメージを減らす。

- 安全確保:医療・品質管理のように失敗コストが高い領域で、慎重さが役立つ。

- デメリット

- 学習・発見の機会損失:新しい良さに出会うチャンスが減る。選択肢が固定化しやすい。

- 見せ方に振られやすい:横並びの比較などの場面で、**本来の目的(味・価値)**からズレることがある。

すぐ役立つ「実践のコツ」

- 情報を増やす

→ レビューを3件だけ読む/味の方向性を確認/スタッフに一言たずねる。

→ 曖昧が明確に近づき、挑戦の不安が下がります。 - 小さく試す

→ ハーフ・シェア・一口交換。失敗の痛みを軽くして探索。 - 並べる順序を変える

→ 新作を先に単独検討→最後に定番と比べる。

→ **比較の場で強まる“定番バイアス”**を弱められます。 - 数で言葉にする

→ 「満足70%くらい?」と可能性をざっくり数値化。

→ 漠然とした不安が小さくなり、判断が楽になります。

実生活への応用例

目的:**安心だけに偏らず、「納得して選ぶ」**こと。

① サブスク迷子を抜ける:「まずは“試す幅”を小さく」

新しい配信サービスやアプリ。

無料トライアル/月単位の契約にして、解約しやすい条件を最初に確認。

“失敗の痛み”を下げる=探索のしやすさが上がるという原則です。

(=小さく試す:リスクの実害を下げると、曖昧さへの怖さも下がります)

② 旅のホテル選び:「曖昧→明確」に変える

見知らぬ土地の“評価が少ない宿”は、写真だけだと確率(満足度)の見当がつかない。

レビュー3件+最近の写真+立地と朝食の有無だけは必ずチェック。

情報を増やす=曖昧さを“測れるリスク”に寄せることで、冷静に判断できます。

③ 会議の意思決定:「並べ方の設計」でブレを防ぐ

新提案×従来案を同時に出すと、“よくわかる従来案”の安心感が強調されがち。

まず新提案を単独で評価→最後に従来案と比較、の二段構えにすると、

“比較ゆえの曖昧さ回避”が暴れにくい場が作れます。

(=比較的無知仮説:アンビギュイティ・アバージョンは比較の文脈で強まりやすい)

④ ブランド選び:「“実績”をどう読むか」

情報が薄い新ブランドより、実績のあるブランドに手が伸びやすいのは自然。

ただし、その“安心の根拠”が何かを1つだけ確認(例:保証/サポート/修理体制)。

“安心の中身”を言語化できれば、価格差の妥当性も判断しやすくなります。

(研究:曖昧さ回避が確立ブランドへの選好を後押し)

⑤ “確率の言葉”で考える:もやもやを数にする

「満足70%くらい? 後悔10%?」とざっくり数で言語化。

曖昧を数に置き換えるだけで、感情の波が落ち着き、合意形成もしやすくなります。

(意思決定研究の総説でも、曖昧さは文脈依存で変動するため、言語化・構造化が有効)

メリット:後悔が減る/体験の幅が広がる/学習が進む。

デメリット:検討の手間が増える/少数の“外れ”は避けきれない。

(=探索の“必要コスト”と心得る)

注意点・誤解しがちな点

「リスク回避」とは別物です

- リスク回避:確率が分かっているのに安全側を選ぶ傾向。

- 曖昧さ回避:確率が分からないから避ける傾向。

似ているようで前提が違うため、混同しないことが重要です。

「いつも悪者」ではありません

医療・品質管理・安全領域では、曖昧さ回避=慎重さが合理的なことも多い。

一方、学習や革新の局面では、探索を鈍らせる副作用になります。

(総説:曖昧さ回避は文脈依存で頑健に観察される)

“文化の不確実性回避指数(UAI)”とは別次元

ホフステードのUAIは「社会・文化レベルの不確実性回避」。

本記事の曖昧さ回避は「個人の選好」。

レイヤーが違うので、用語の混同に注意してください。

なぜ誤解が生まれやすい?

- 名前が似ている(リスク回避/不確実性回避/UAI)。

- 比較の場に置かれると、曖昧さ回避が強まる(“定番の安心”が相対的に増幅)。

- 場面によって“良い慎重さ”にも“過剰な保守性”にもなりうる。

誤解・事故を避けるためのチェック

- 用語を分けてメモ(リスク? 曖昧? 文化?)。

- 確率は分かっているかを先に確認。

- 情報を足す/小さく試すで、曖昧→明確へ。

- 比較の順序を設計(新案を単独評価→最後に比較)。

📌 Q&Aセクション

Q1. 「曖昧さ回避」と「リスク回避」はどう違うの?

A.

リスク回避は「確率が分かっているのに安全側を選ぶ」心理。

一方、曖昧さ回避は「確率が分からないから避ける」心理です。似ていますが前提が違います。例えばサイコロ(出る確率が分かる)はリスク、壺の中の割合が不明なのは曖昧さ、という区別です。

Q2. 曖昧さ回避は悪いことなんですか?

A.

いいえ、一概に「悪」ではありません。医療や安全管理のように「失敗の代償が大きい場面」では、曖昧さ回避=慎重さが合理的です。ただし日常の小さな挑戦では、成長や発見のチャンスを逃す副作用にもなるので、場面に応じて「うまく付き合う」ことが大切です。

Q3. どうすれば曖昧さ回避を乗り越えられますか?

A.

方法は大きく3つ。

- 情報を足す(口コミ・説明を読む)

- 小さく試す(お試しセット、シェア)

- 比較の順序を工夫する(新しい選択肢を先に検討)

これで「曖昧」を「測れるリスク」に寄せ、安心しながら挑戦できます。

Q4. 曖昧さ回避は文化によって違いますか?

A.

はい、文化の影響もあります。国や社会によって「不確実性をどれだけ嫌うか」の傾向は異なり、ホフステードの「不確実性回避指数(UAI)」として研究されています。ただしこの記事で扱うのは「個人の選択の心理」で、文化レベルとは次元が異なる点に注意してください。

Q5. 曖昧さ回避を逆手に取ったビジネスの例はありますか?

A.

あります。たとえば有名ブランドが選ばれやすいのは、「実績やレビュー」で曖昧さを減らしているからです。サブスクの無料トライアルや返品保証も「曖昧さを減らす工夫」の一種。企業は曖昧さ回避を前提に、顧客が選びやすい環境をデザインしています。

おまけコラム

曖昧を“楽しむ”力もある——でも、判断には“効いてしまう”(芸術と脳)

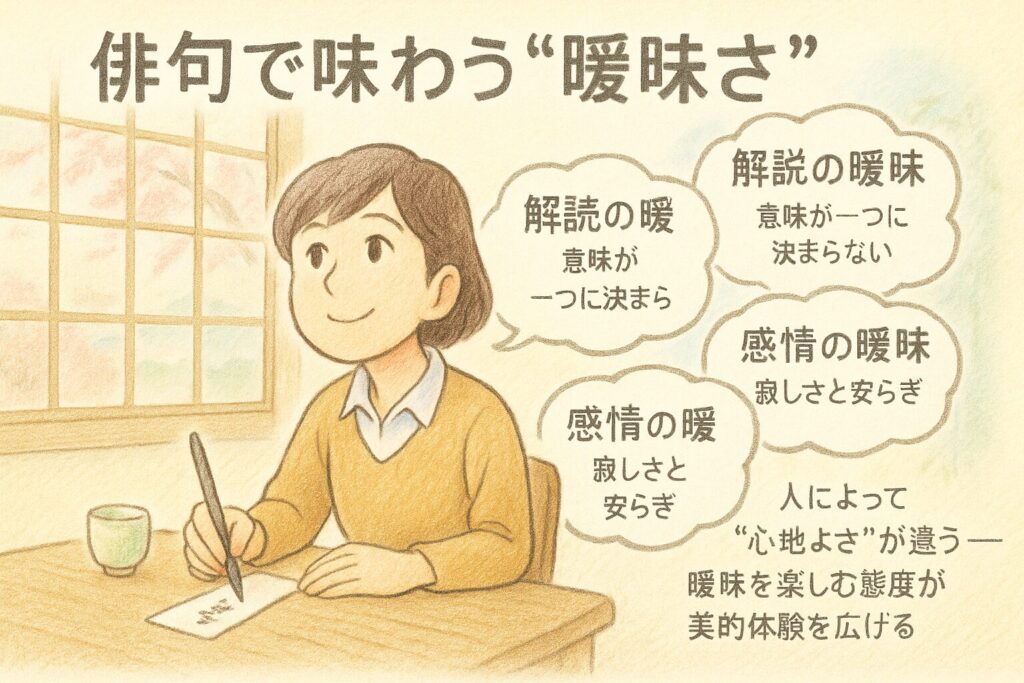

俳句での例:曖昧さが“味”になるとき

俳句は17音の少ない情報量ゆえ、解釈の余地=曖昧さが本質。

最新の研究では、曖昧さは美的評価を下げがちだが、

“曖昧さへの態度”(曖昧を楽しめる性向)によって評価が変わることが示されています。

つまり、人によって“曖昧の心地よさ”が違うのです。

さらに、俳句鑑賞で喚起される曖昧さは、

情景/関連/解釈/感情など複数の側面に分かれる可能性が指摘されています。

どの曖昧さがどの美的体験につながるか——細やかな地図が描かれつつあります。

なぜ「曖昧さ回避」は無視できないのか?

1. 行動で何度も再現される

壺(つぼ)の実験でも、ブランド選びの調査でも、

人は 「確率がはっきりした選択肢」 を好み、

「どうなるかわからない選択肢」 を避ける傾向が一貫して出ています。

これは一時的な気分ではなく、

文化や状況を超えて繰り返し確認される人間の共通傾向なのです。

2. 提示の仕方で選択が変わる

同じ「新メニュー」でも、

- 単独で出されたとき → 受け入れやすい

- 定番と横並びで出されたとき → 避けやすい

こんな結果が報告されています。

つまり、選択肢の見せ方や順番ひとつで、

わたしたちの判断が大きく左右されるということです。

3. 実生活の大きな選択にも影響

買い物・投資・契約・進路など……。

日常のあらゆるシーンで「曖昧さ回避」は顔を出します。

新商品より実績あるブランドを選ぶ。

不透明な投資先より、安定した商品を選ぶ。

これは偶然の判断ではなく、

心理学・経済学の実験でも再現されてきた行動パターンなのです。

4. 脳のレベルでも確認されている

脳の研究(fMRI)では、

**リスク(確率がわかる)と曖昧(確率が不明)**で、

**前頭前野(ぜんとうぜんや/意思コントロールの司令塔)**や

**島皮質(とうひしつ/不安や直感に関わる領域)**の活動が違うことが分かっています。

さらに、脳に障害がある人は「曖昧さに対する感度」が下がるという報告もあります。

つまりこれは、

単なる「気のせい」ではなく、

脳がそう働くからこそ生じる自然な反応だと裏付けられているのです。

結論

「曖昧さ回避」は、

- 実験で繰り返し再現され、

- 提示の仕方で変動し、

- 買い物や人生の選択に直結し、

- 脳の活動としても確認される。

だからこそ――

わたしたちの意思決定に“無視できない影響”を持っているのです。

まとめ・考察

結論

「毎回“いつもの”に落ち着く」のは、曖昧さ回避が働く自然な反応。

悪いクセではなく、人に備わった安全運転です。

私の考え

鍵は、**“曖昧を管理する”**こと。

- 情報を足す(曖昧→明確)、2) 小さく試す(痛みを下げる)、3) 比較の順序を設計。

この3点で、安心も探索も両立できます。

読者への問い

- 今日は、どの選択で**“曖昧→明確”**に一歩近づけますか?

- あなたなら、**どの場面で“曖昧を楽しむ”**ことができそうですか?(芸術/学び/旅先)

迷うのは、弱さではありません。

知らないから、怖い。だから、守る。その気持ちは、とても人間らしい。

でも今日は、情報をひとつ足して、小さく試してみましょう。

その一口が、世界をひらく最初の合図になります。

安心はそのままに、探索を味方に。あなたの“次の一歩”を、応援しています。

更に学びたい人へ

📖 初学者におすすめ

『予想どおりに不合理 ― 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

ダン・アリエリー(著)/熊谷 淳子(翻訳)

- 特徴:日常の「なぜこんな選択をしてしまうのか?」を、ユーモラスで実験的なエピソードで解説。専門知識がなくても楽しめる一冊。

- おすすめ理由:レストランの注文やショッピングなど身近な例が多く、「曖昧さ回避」などの心理が自然と理解できます。行動経済学の入り口に最適。

📖 中級者向け

『行動経済学の逆襲』

リチャード・セイラー(著)/遠藤 真美(翻訳)

- 特徴:行動経済学の誕生から実社会への応用までを、自らの研究史を交えて紹介。ノーベル経済学賞を受賞した著者の集大成。

- おすすめ理由:人の「不合理」を制度やビジネスにどう活かせるかを具体的に学べます。初学者から一歩進んで、応用に触れたい人にぴったり。

📖 全体におすすめ(基礎をしっかり)

『ファスト&スロー(上・下) あなたの意思はどのように決まるか』

ダニエル・カーネマン(著)

- 特徴:人間の思考を「システム1=直感/システム2=熟考」と二つの流れに分けて解説。ノーベル経済学賞受賞者によるベストセラー。

- おすすめ理由:曖昧さ回避を含めた多くの意思決定バイアスの理解に役立ちます。文章はやや長めですが、じっくり読む価値のある定番本。

📖 理論を深めたい人へ(中級〜上級)

『リスク、不確実性、利潤』

フランク・H・ナイト(著)/桂木 隆夫・佐藤 方宣・太子堂 正称(翻訳)

- 特徴:1921年に発表された経済学古典。「リスク=確率がわかる場合」と「不確実性=確率が不明な場合」を明確に区別した最初の体系的研究。

- おすすめ理由:曖昧さ回避の基盤理論を理解したい人に必読の一冊。やや難解ですが、現代の行動経済学や経営学の基礎を築いた名著です。

👉 まずは「予想どおりに不合理」で楽しく入門し、

→ 「行動経済学の逆襲」で応用を知り、

→ 「ファスト&スロー」で全体を整理し、

→ 「リスク、不確実性、利潤」で理論的な基盤に触れる。

この順番で進めれば、初学者から専門的理解へスムーズにステップアップできます。

疑問の解決した物語

数日後、また同じ定食屋に立ち寄りました。

私はふと、前回のことを思い出します。

「そうか、あの時“新しいものを避けた”のは、**曖昧さ回避(あいまいさ かいひ)**っていう心理だったんだ。」

知識を得た今は、ただの“弱さ”ではなく、人間が誰でも持つ自然な反応だと分かります。

だからこそ、工夫をしてみようと思えました。

私は店員さんに「スパイス唐揚げって、どんな味付けですか?」と聞いてみました。

さらに友人とシェアして食べることで、“失敗したらどうしよう”の不安を小さくしました。

一口かじると、ピリッとした香辛料の香りが広がり、思わず笑みがこぼれました。

「試してみてよかった」と心から思えた瞬間です。

——学んだことは、曖昧さを無理に排除するのではなく、“小さく確かめる工夫”で安心と発見を両立できるということ。

曖昧さ回避は決して悪ではなく、うまく付き合えば選択の幅を広げてくれます。

あなたならどうでしょうか?

「いつもの安心」と「新しい発見」、どちらをどうやって選びますか?

✅ 読者が行動できるチェックリスト

- 目的を決める

安心を優先? それとも新しい発見を求めたい? - 情報をひとつ足す

レビューを読む/店員さんに味を聞く/成分や特徴を確認する。 - 小さく試す

ハーフサイズ・シェア・お試しセットを活用。 - 比較の順番を変える

まず新しい選択肢を単独で考えてから、最後に「いつもの」と比べる。 - 数で言葉にしてみる

「おいしい可能性は70%くらい」と感覚を数字に置き換えて冷静に。 - 振り返りを残す

食べ終わった後に「よかった点・次に試す点」をメモ。

👉 このチェックリストを実際に使えば、**「曖昧さを避ける」から「曖昧さを活かす」**へと、一歩ずつシフトできるはずです。

文章の締めとして

私たちは日々、食事の注文から仕事の判断まで、大小さまざまな選択を繰り返しています。

そのたびに働いているのが、曖昧さ回避という心のクセ。

“新しい挑戦をためらう自分”を責める必要はありません。

それは人間に備わった自然な仕組みだからです。

大切なのは——その仕組みを知り、意識して工夫すること。

情報を少し増やす、小さく試す、比較の順序を変える。

ほんの小さな工夫で、「いつもの安心」と「新しい発見」の両方を楽しめるようになります。

今回の記事が、あなたの日常の選択を少し楽にし、

“選ぶことそのもの”を前向きに楽しめるきっかけになれば幸いです。

注意補足

ここで紹介した内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる範囲で調べ、まとめたものに過ぎません。

研究は今も進んでおり、新しい知見が加わることで解釈が変わる可能性もあります。

つまり、これは「唯一の答え」ではなく、あくまで学びの入り口です。

そしてもし、この記事で少しでも興味が芽生えたなら、

“曖昧さ回避”を避けずに、あえて一歩踏み込み、

本や論文といった深い文献に触れてみてください。

その探究こそが、

「わからないから避ける」から

「わからないからこそ知りたい」へと、

あなたの選択を変えていくはずです。

最後にひとつ、問いかけを残します。

あなたは次に訪れる選択の場面で、「曖昧さ」をどう扱いますか?

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そしてこの記事が、あなたの“曖昧さ回避”をただの壁ではなく、未来をひらく扉に変える一助となりますように。

コメント