看護師・介護士など“人の気持ちを受け止める人”が、自分をすり減らさずに働き続けるための共感疲労入門

者さんのつらさが自分まで痛い…それは『共感疲労(コンパッション・ファティーグ)』かもしれません。【看護師・介護士・共感しやすい人の心が限界を迎える前に】

代表例

夜勤明け、利用者さんを多く抱える介護施設から帰る途中。

エレベーターの中で、ふと利用者さんの泣き顔や、ご家族の「本当にすみませんね」という言葉が頭の中でくり返されて、胸の奥がズーンと重くなる。

「つらいのは利用者さんやご家族のはずなのに、どうして私までこんなにしんどいんだろう…?」

休みの日まで気持ちが切り替えられず、好きだったドラマや趣味にも手が伸びない。

そんな“心の重さ”を、あなたもどこかで感じたことはありませんか。

3秒で分かる結論

患者さんや利用者さん、ニュースのつらい場面を見て、

自分までぐったりしてしまうのは、他人の苦しみに共感しすぎて心と体が疲れている

『共感疲労(コンパッション・ファティーグ)』

が起きているサインかもしれません。

小学生にもスッキリわかる一言解説

人のつらい気持ちを、自分のことみたいに強く感じつづけて、

心の電池がほとんど空っぽになってしまった状態 のことを、

『共感疲労(きょうかんひろう)』とよびます。

1. 今回の現象とは?

「人の痛みが自分ごとになってしまう」という不思議

この“ふしぎな心の疲れ”を、キャッチフレーズ風に整理してみます。

- 患者さんの痛みが、自分の胸の痛みに変わるのはどうして?(共感疲労とは?)

- ニュースを見るだけなのに、心がヘトヘトになるのはなぜ?(共感疲労とは?)

- 「人のために」がいつの間にか「自分をすり減らす」に変わるのはどうして?(共感疲労とは?)

このようなことはありませんか?(あるある例)

- ベッドサイドで話を聞いていた患者さんの涙を思い出して、

自宅に帰ってからも胸が苦しくて、なかなか眠れない。 - 点滴につながれた小さな子どもを見て、

「もし自分のきょうだいだったら」と想像してしまい、

胸がいっぱいになってその場を離れたあとも涙が出そうになる。 - 一日が終わると、筋肉痛というより、

「心そのもの」がぐったりと重くて ソファから立ち上がれない。 - 仕事中の何気ない瞬間に、

患者さんの「先生、まだ生きられますか?」という言葉がよみがえり、

そのたびに胸の奥がきゅっと締めつけられる。

ニュースやSNSを見ているときも、同じようなことが起こります。

- 災害や戦争の映像を見たあと、しばらく食欲が落ちてしまう。

- SNSで流れてきた事故の投稿が頭から離れず、

その日の気分がずっと沈んだままになる。

「人の痛みをちゃんとわかってあげたい」と心から思っているのに、

気づけば自分の心と体がボロボロに疲れてしまっている――。

優しい人ほど、この不思議な「心の疲れ」におちいりやすい と言われています。

この記事を読むメリット

この現象には、じつは正式な名前がついているんですよ。

この先を読み進めることで、

- 「患者さんのために頑張っているだけなのに、どうしてこんなにつらいの?」という疑問の正体がわかる

- 「自分が弱いから」ではなく、“仕組みとして起こる疲れ” だと理解できて、自分を責めすぎなくなる

- 医療・介護・支援の仕事を、長く続けるためのヒント が見つかる

- つらいニュースやSNSと、ほどよい距離を取るコツ が見えてくる

といったメリットが期待できます。

「このモヤモヤには、どんな名前がついているのか?」

いっしょに、その正体を探りに行きましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

さきさんは、前からの夢だった病院勤務をかなえ、

毎朝「よし、今日も全力で患者さんを支えよう!」と気合いを入れて出勤していました。

ある日、交通事故で大けがをした若い患者さんの担当になりました。

ベッドのそばで、さきさんはゆっくりと話を聞きます。

「本当は、まだやりたいことがたくさんあったんです…」

かすれた声でそうつぶやいた患者さんの目に、涙がたまりました。

その瞬間、さきさんの胸の奥にも、ズキッとした痛みが走ります。

その日の夜。

自宅のベッドに横になっても、患者さんの顔が頭から離れません。

「怪我をしているのは患者さんなのに、

どうして私までこんなに苦しいんだろう…?」

「私がもっと強ければ、こんなに引きずらないのかな」

まるで、水を吸いすぎたスポンジが

自分の重さでくたっとしぼんでしまうような感覚。

体力も使ったはずなのに、

それ以上に 「心そのものが重たい」 と感じます。

それからしばらくして、さきさんは、

別の患者さんのつらい表情を見ただけでも、

胸のあたりがきゅっと締めつけられるようになっていきました。

「どうしてこんな気持ちになるんだろう?」

「私の何がいけないんだろう?」

「このモヤモヤの“正体”がわかったら、少しは楽になるのかな…?」

不思議だな、謎だな、どうしてなんだろう――。

さきさんの心には、名前のない疲れと疑問 が、少しずつ積もっていきます。

いったい、この不思議な心の疲れは何なのか。

意外と身近にあるこの現象の名前を、次の章でいっしょに見つけに行きましょう。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

さきさんのように、患者さんやニュースの中の人のつらさに

強く共感しすぎて、自分の心と体がぐったり疲れ切ってしまう状態には、

『共感疲労(コンパッション・ファティーグ / compassion fatigue)』

という名前があります。

1と2で浮かんだ疑問への、かんたんな答え

1章で挙げた「あるある」のように、

- 患者さんの涙を思い出して夜眠れない

- 心が先に疲れてしまって、体がついてこない

- ニュースを見ただけで、なぜか気分が沈んで食欲がなくなる

そして、2章の物語でさきさんが感じていた、

「怪我をしているのは患者さんなのに、どうして私まで苦しいの?」

「私が弱いから、こんなに引きずってしまうの?」

という疑問。

これらはすべて、他人の痛みを「自分の痛み」に近いレベルで受け取り続けてしまった結果 起こる、

心と体のエネルギー切れだと考えられます。

ひとことで言うと…

「人の痛みに共感する力が、とても強く・優しいからこそ、

そのぶん自分の心の電池が消耗してしまっている状態」

それが、『共感疲労』です。

相手を思う気持ちが弱いからでも、

あなたがダメだからでもありません。

むしろ、誰かのために本気で向き合っている人ほど起こりやすい 心のサインなのです。

ここまでが、「すぐに知りたい答え」の入口です。

では、共感疲労とは具体的にどんな状態なのか?

なぜ、今の社会でここまで問題になっているのか?

どうすれば、自分をすり減らしすぎずに人のために働き続けられるのか?

そう感じた方のために、

この先の段落では、

- 共感疲労という言葉の、もう少し専門的な意味

- 今、世界中で注目されている背景

- 日常生活や仕事の中で、どう気をつけていけばいいのか

- 「自分への思いやり(セルフ・コンパッション)」との深い関係

などを、順番にくわしく解説していきます。

「人の痛みを大切にしながら、自分も大切にするにはどうしたらいいのか?」

共感疲労という現象の裏側を、いっしょにのぞきに行きましょう。

4.『共感疲労』とは?

― 専門的にはどんな意味の言葉?

いちばん大事な定義

『共感疲労(コンパッション・ファティーグ/compassion fatigue)』

とは。

専門的な説明(少しカタい表現)

- トラウマ(心の深い傷)を負った人や、つらい経験をした人を支え続けることで起こるストレス反応

- 「二次的外傷性ストレス(セカンダリー・トラウマティック・ストレス/secondary traumatic stress)」と

『燃え尽き(バーンアウト/burnout)』が重なった状態として説明されることが多い

かみ砕いて言うなら…

「つらい人の話を聞いたり、そばで支えたりしているうちに、

自分の心と体のエネルギーがすり減ってしまった状態」

が『共感疲労』です。

ここでいう「トラウマ」とは、

事故・災害・重い病気・戦争・虐待など、命や安全を強くおびやかすような経験のこと。

医療・介護・福祉・教育・カウンセリングなどの仕事に就く人は、

そうした話を聞いたり場面を見たりする機会が多く、

共感疲労のリスクが高いとされています。

言葉の生まれた背景(だれが言い出した?)

はじめに使った人:看護師カーラ・ジョインソン

1992年、看護雑誌 Nursing に

看護師・ジャーナリストの カーラ・ジョインソン(Carla Joinson) が

「Coping with compassion fatigue」という記事を書きました。

そこでは、重症患者さんのケアを続ける看護師たちが

- イライラしやすくなる

- 慢性的な疲れ

- 仕事に行くのがおっくう

- 喜びを感じにくくなる

といった状態におちいっていく様子を、

「コンパッション・ファティーグ(共感疲労)」と表現しています。

理論として広めた人:チャールズ・フィグリー

その後、トラウマ研究者の チャールズ・フィグリー(Charles R. Figley) が、

共感疲労を「ケアの代償(the cost of caring)」として本格的に理論化しました。

トラウマを抱えた人を支えるうちに、

支える側が深い疲労やストレス反応を示す

という現象を、体系的に説明しようとしたのがフィグリーの仕事です。

似た言葉との違い(バーンアウト・二次的外傷性ストレス)

バーンアウト(burnout/燃え尽き症候群)

- 長時間労働や、終わりの見えないストレスで

気力が燃え尽きた状態 - 「もうどうでもいい」と感じるシニカルさ、仕事の効率低下などが特徴

二次的外傷性ストレス(secondary traumatic stress/セカンダリー・トラウマ)

- 自分は直接トラウマを受けていないのに、

トラウマ体験をした人の話を聞き続けた結果、

PTSD(心的外傷後ストレス障害)に似た症状が出る状態

共感疲労(compassion fatigue/コンパッション・ファティーグ)

- 上の 二次的外傷性ストレス+バーンアウト をふくむ「大きな傘(かさ)ことば」として使われることもあれば、

二次的外傷性ストレスの言い換え として使われることもあります。

ややこしいのですが、

「人を助ける仕事をしていて、

相手のつらさを受け取り続けた結果、心と体が限界に近づいている状態」

というイメージでとらえておけば、大きなズレはありません。

「コンパッション」の意味(思いやりと共感のちがい)

compassion(コンパッション) は、単なる「同情」より少し深い言葉です。

- 「相手の苦しみを理解し、“その苦しみを減らしたい”と願う心」

一方、empathy(エンパシー/共感) は

- 「相手の感情を、自分のことのように感じ取る力」

と説明されます。

神経科学の研究では、

- エンパシーだけが強く働き続けると、

相手の痛みが自分の痛みになりすぎて“共感の苦しさ(empathic distress/エンパシー・ディストレス)” が起こる - そこに、「相手の苦しみを和らげたい」というコンパッションの視点が加わると、

脳の中で「温かさ」や「やる気」に関わる部分も働く

といったことが示されています。

共感疲労は、

「共感のスイッチは入りっぱなしなのに、

思いやりを支える自分ケアが追いついていない状態」

とも言えるのかもしれません。

🔁 次の章では、

なぜ今、世界中で共感疲労が問題として注目されているのか。

医療現場やニュース社会との関係を、もう少し具体的に見ていきます。

5. なぜ今、世界中で「共感疲労」が注目されているのか?

医療・支援の現場で、どれくらい起きている?

近年、医療者・支援職を対象にした研究が世界中で増えています。

- 医療従事者を対象にしたシステマティックレビューでは、

共感疲労のリスクを抱える人の割合がかなり高いことが報告されています。 - 2024年のメタ分析では、

サハラ以南アフリカの医療従事者のうち、およそ3人に2〜3人(67%) が共感疲労の水準にあると報告されています。

割合には地域差がありますが、

「医療・福祉の人たちが、共感疲労やバーンアウトに苦しんでいる」

という全体像は、多くの研究で共通しています。

情報の洪水(ニュース・SNS)と共感疲労

共感疲労は、医療や介護の現場だけの問題ではありません。

- 災害・戦争・事件の映像を、何度もくり返し見てしまう

- SNSで、事故や虐待の投稿がタイムラインに流れ続ける

こうした 「画面越しのつらさ」 によっても、

私たちの心は大きな影響を受けます。

心理学や公衆衛生の分野では、

- 悲惨な映像へ長時間さらされることが、

不安・不眠・無力感などの悪化と関連している - 必要な情報だけに絞り、過剰な視聴を避けることが大切

といったことが指摘されています。

「見るだけなのに、心がぐったりする」

という感覚は、けっしてあなただけではありません。

「コンパッション」は本当に疲れているのか?という議論

最近では、専門家のあいだでこんな問いも投げかけられています。

「本当に疲れているのは“コンパッション(思いやり)”なのか?

それとも、仕事環境や制度の問題では?」

- 一部の研究者は、「疲弊の主な原因は医療現場の人手不足や長時間労働であり、『思いやりが疲れた』というより構造的な問題だ」と指摘しています。

- 別の研究者は、「相手の痛みをそのまま引き受けてしまう“共感の苦しさ(エンパシー・ディストレス)”と、安定したコンパッションは区別した方がよい」と主張しています。

つまり、

- 「共感疲労」という言葉は

つらさに光を当てるうえで、とても役に立っている 一方で、 - その背景には「働き方・制度・社会構造」の問題もあり、

個人の“優しさ”だけの問題ではない

という視点も、同時に大切なのだと分かります。

🔁 次の章では、

こうした背景をふまえたうえで、

私たちが「今日からできる工夫」や

セルフ・コンパッションとの関係を、

より実生活レベルで見ていきます。

6. 実生活への応用

― 今日からできる共感疲労ケアと、セルフ・コンパッション

まずは「名前を知る」ことから

多くのガイドラインやレビュー論文で共通しているのが、

「これは自分の性格の弱さではなく、“共感疲労”という現象かもしれない」

と気づくことが、回復のスタートラインになる

という点です。

こんなサインが続いていたら、

一度立ち止まってもよいタイミングかもしれません。

- 仕事が終わっても、患者さんや利用者さんのことが頭から離れない

- 以前より涙もろくなった/逆に、何も感じない自分にショックを受ける

- ささいなミスで「自分なんて…」と強く責めてしまう

- ニュースを見ただけで気分が落ち込み、何も手につかない

「名前」がつくと、

「自分がダメだから」

ではなく

「いま、共感疲労のゾーンに入っているのかも」

と、少しだけ客観的に自分を見直しやすくなります。

仕事の中でできる小さな工夫

共感しないようにする のではなく、

共感しながら自分を守る ためのコツをいくつか紹介します。

- 「チームで支える」が前提だと意識する

- 重い事例を、一人の“がんばり”に背負わせない

- カンファレンスで、感情も含めて共有する

- 自分の役割の“線引き”を頭の中でしておく

- 医療・介護でできる部分と、制度や社会が担うべき部分を分けて考える

- マイクロブレイク(数分の小休憩)をはさむ

- ナースステーションに戻ったら、30秒だけ深呼吸する

- 水を一杯飲むタイミングを「心の切り替えポイント」にする

こうした工夫は、

多くの医療者向けガイドで繰り返し紹介されている

「現実的にやりやすいセルフケア」と言えます。

ニュース・SNSとの距離感を調整する

ニュースやSNSが原因の共感疲労には、

「情報の量とタイミングを調整する」 ことが有効だとされています。

- 同じ映像をくり返し見ない(特にショッキングな動画)

- 寝る前1時間はニュースアプリやSNSを閉じる

- テキスト記事やラジオなど、映像より刺激が弱い情報源を選ぶ

「知らないといけない」という気持ちは大切ですが、

「自分の心が耐えられる量」 を尊重することも、

立派な社会参加の一部だと考えてみてください。

セルフ・コンパッション(自分への思いやり)との関係

セルフ・コンパッション(self-compassion/セルフ・コンパッション) は、

心理学者クリスティン・ネフ(Kristin Neff)が提唱した概念で、

「つらい時の自分を、親友のように扱う態度」

のことです。

セルフ・コンパッションには、3つの要素があります。

- セルフ・カインドネス(self-kindness)/自分へのやさしさ

- コモン・ヒューマニティ(common humanity)/人間だれでも失敗するという感覚

- マインドフルネス(mindfulness)/感情をそのまま観察する態度

医療者や支援職を対象にした研究では、

- セルフ・コンパッションが高い人ほど、バーンアウトや二次的外傷性ストレスが低い

- 逆に、「自分への厳しさ」が強すぎるほど、疲れやすい

という傾向が報告されています。

1分でできるミニ練習

- 椅子にもたれ、ゆっくり息を吐く

- 胸やお腹にそっと手を当てて、心の中でつぶやきます

- 「今の私は、本当によくやっている」

- 「このしんどさを感じるのは、人間としてあたりまえだ」

- もう一度、長く息を吐く

たったこれだけ でも、

「自分を責めるモード」から

「自分を支えるモード」へ

ほんの少しギアを変える練習になります。

それでもつらい時は、専門家の力を借りてOK

もし今、

- 眠れない日が続く

- 食欲の大きな変化がある

- 仕事や学校に行く気力が出ない

- 「消えたい」「死にたい」という気持ちが続く

といった状態がある場合は、

うつ病・不安障害・PTSDなど、別の問題がかくれている可能性 もあります。

そのときは、

- 精神科・心療内科の受診

- 信頼できるカウンセラーへの相談

も、自分を大切にする一つの方法 と考えてみてください。

この記事は、診断や治療の代わりではなく、

あくまで「気づきの入り口」です。

6.5よくある質問

Q&A・FAQ

Q1. 共感疲労と「ただの疲れ」「ストレス疲れ」はどう違うのですか?

A.

どちらも「しんどい」という点では似ていますが、共感疲労には特徴があります。

患者さん・利用者さん・ニュースの「つらい場面」が頭から離れない

体というより「心そのもの」が重く感じる

自分が直接つらい目に遭ったわけではないのに、ぐったりしてしまう

といったように、「他人のつらさに長く共感し続けたあと」に出てくる疲れが中心です。

単なる疲労は「休めば回復する」ことが多いですが、共感疲労は「心のエネルギー切れ」が続きやすい点が違いだと考えられます。

Q2. 共感疲労って、共感すること自体が悪いことなんでしょうか?

A.

いいえ、共感そのものは悪いものではありません。むしろ、医療・介護・支援の仕事では、共感は大切な力です。

問題になるのは、

共感のスイッチが入りっぱなしで「切る/弱める」時間がない

「自分への思いやり(セルフ・コンパッション)」が足りず、自分を責めてしまう

といった状態が続いてしまうことです。

この記事で書いたように、「共感しながら、自分を守る境界線を持つ」ことがポイントになります。

Q3. 共感疲労になるのは、私がメンタル的に弱いからですか?

A.

研究や現場の報告では、共感疲労になりやすい人ほど、

共感性が高い

責任感が強い

人の役に立ちたい気持ちが強い

といった傾向があるとされています。

つまり、「弱いから」ではなく、「優しいからこそ、すり減りやすい」側面が大きいと考えられます。

ただし、長時間労働や人員不足など、環境・制度の問題も共感疲労を強める要因です。

自分を責めすぎず、「個人の問題」と「職場環境の問題」を分けて考えてみることも大切です。

Q4. 共感疲労とバーンアウト(燃え尽き症候群)はどう違いますか?

A.

ざっくり言うと、

共感疲労:

他者のつらさに共感し続けた結果、心と体がすり減った状態

バーンアウト:

長期間のストレスや負担で、仕事へのやる気や意味を感じづらくなった状態

というイメージです。

研究によっては「ほぼ重なる概念」として扱われることもありますが、

この記事では 「共感疲労=人の痛みに共感しすぎて疲れた状態」 として説明しています。

Q5. 共感疲労を感じたとき、今日からできる対処法はありますか?

A.

記事本文でも紹介しましたが、たとえばこんな「小さな一歩」から始められます。

病院や施設を出るときに「ここからは自分の時間」と心の中で区切る

寝る前に「今日の自分をほめたいこと」を一つだけノートに書く

悲しいニュースやSNS動画を、寝る前は見ないようにする

信頼できる同僚や先輩に、「実は最近こう感じていて…」と一言打ち明けてみる

完璧に全部できなくても大丈夫です。

「自分を責めるモード」から、「自分を支えるモード」にほんの少しギアを変えることが、いちばんのスタートになります。

Q6. 共感疲労かもしれない…と思ったとき、病院に行く目安はありますか?

A.

次のような状態が続く場合は、医師(精神科・心療内科)やカウンセラーへの相談も選択肢に入れてほしいタイミングです。

眠れない・寝てもすぐ目が覚める日が続いている

食欲が極端に落ちた/逆に食べ過ぎてしまう

仕事や学校に行く気力がほとんど出ない

「消えたい」「いなくなりたい」といった気持ちが続く

この記事はあくまで「気づきの入り口」であり、

診断や治療に代わるものではありません。

「少しでも危ないかも」と感じたら、早めに専門家の助けを借りてOKです。

Q7. 共感疲労を予防するために、ふだんから意識できることはありますか?

A.

すでにがんばっているあなたに、あえてシンプルなポイントだけ挙げると…

「一人で抱え込まない」ことを、あえてルールにする

自分の感情を、ノートやスマホメモに書き出して整理する

「今日はよくやった」と自分に言う時間を30秒だけ作る

オフの日に「誰のケアもしない時間」を意識して確保する

共感疲労は、“優しさ”の裏側にある疲れです。

だからこそ、「優しさそのものを守るための習慣」を小さく積み重ねていくことが、とても大切になります。

Q8. 家族や友人に「共感疲労かも」と相談するとき、どう伝えればいいですか?

A.

専門用語を使わず、例えばこんなふうに伝えてみると、相手にもイメージしやすくなります。

「人のつらさを自分のことみたいに感じすぎて、

心の電池が切れかけている感じなんだ。」

「仕事やニュースでしんどい場面を見すぎて、

自分までぐったりしてしまう“共感疲れ”みたいな状態で…。」

この記事の「小学生にもスッキリわかる一言解説」や「さきさんの物語」の部分を見せながら話すのも、理解の助けになると思います。

🔁 次の章では、

共感疲労について「誤解されやすいポイント」や

言葉としての限界を、あえて正直に整理していきます。

7. 注意点と、誤解されがちなポイント

「私が弱いから」ではない

研究や現場の報告では、

共感疲労になりやすい人は、むしろ…

- 共感性が高い

- 責任感が強い

- 「人の役に立ちたい」という思いが強い

といった特徴を持つことが多いとされています。

つまり、共感疲労は「弱さの証拠」ではなく、

強さと優しさの裏返し でもある、ということです。

「共感しなければいい」という極端な対策もNG

一方で、

「それなら、共感しなければ疲れないのでは?」

という発想も出てきますが、

これも極端すぎる解決策です。

医療やカウンセリングの研究では、

適度な共感や思いやりが、

- 患者さん・クライエントの安心感

- 治療への信頼

- 痛みや不安の軽減

に良い影響を与えることが示されています。

大切なのは、

「共感しない」ことではなく、

「共感しながら、自分を守る境界線を持つ」こと

です。

「共感疲労」という言葉の限界も知っておく

最後に、言葉そのものの限界についても触れておきます。

- 研究によっては、共感疲労を

「ほぼバーンアウトや二次的外傷性ストレスと同じ意味」で使っているものもあります - また、医療現場の一部からは、

「本当に問題なのは、思いやりではなく、人員不足や制度だ」という指摘もあります。

それでも、

「人の苦しみを支える人が、心身ともにすり減ってしまう現象」

に名前をつけることで、

そこに光が当たりやすくなったのは事実です。

この記事では、

その「ラベル」としての便利さと、

学術的な議論の両方をふまえたうえで、

バランスよくお伝えしてきました。

🔁 次の章では、

少し視点を変えて「脳と神経」の話から、

共感疲労をのぞいてみます。

理屈が好きな方・科学が好きな方は、特にお楽しみください。

8. おまけコラム

― 脳と神経から見た「共感疲労」

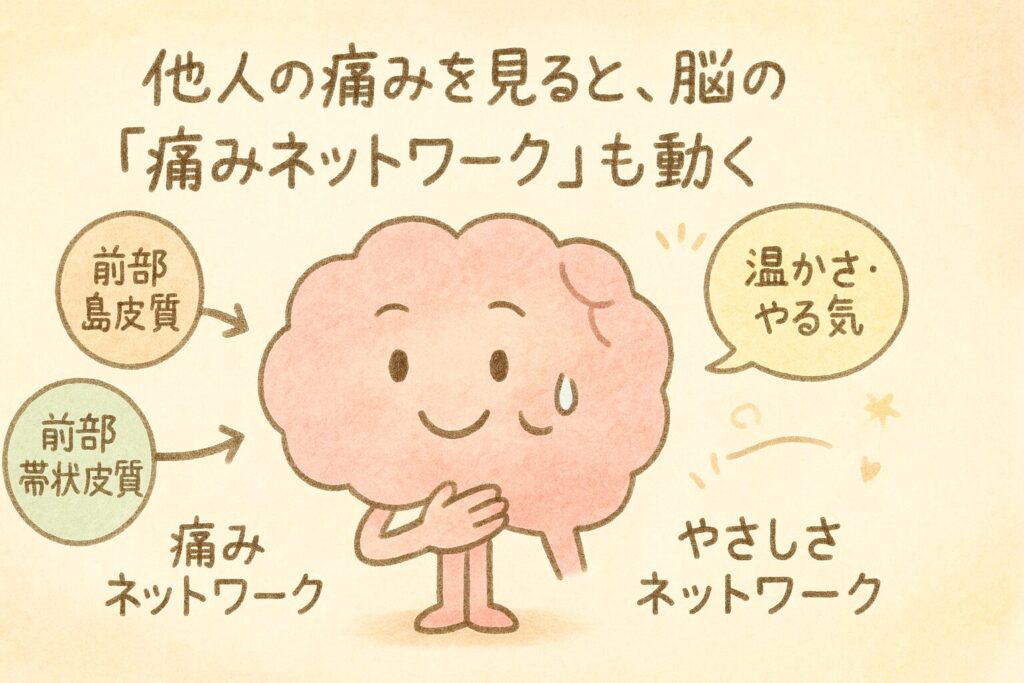

他人の「痛そう…」を見たとき、脳の中では何が起きている?

脳の研究(fMRI:エフエムアールアイ/機能的MRI)によると、

私たちが 他人の痛み を見たり想像したりしたときには、

- 前部島皮質(ぜんぶ とうひしつ/anterior insula)

- 前部帯状皮質・前部中帯状皮質(ぜん たいじょう ひしつ/ACC・aMCC)

といった場所がよく活動することが分かっています。

おもしろいことに、

これらの部位は「自分の痛み」を感じたときにも活動しやすい場所です。

他人の痛そうな映像を見る

→ 自分の「痛みネットワーク」にも火がつく

ということが、脳のレベルで起きていると考えられています。

エンパシー(共感)とコンパッション(思いやり)は脳の働き方が違う?

ターニャ・ジンガー(Tania Singer)らの研究では、

- 「共感(エンパシー)」のトレーニング

- 「コンパッション(思いやり)」のトレーニング

を別々に行い、そのときの脳活動を比べています。

結果をざっくり言うと…

- 共感トレーニング

- 前部島皮質や前部帯状皮質など、「痛みネットワーク」が強く活動

- 参加者は「しんどい」「つらい」といったネガティブな感情を多く報告

- コンパッショントレーニング

- 報酬系や愛着に関わる領域(腹側線条体・内側前頭前皮質など)が活動

- 「温かさ」「穏やかなポジティブ感情」が増えたと報告

このことから、

- 共感だけが強いと、「相手の痛み=自分の痛み」となり、苦しくなりやすい

- コンパッションは、「相手を気にかけつつ、自分の中に温かさを保ちやすい」

という可能性が示唆されています。

共感疲労は、

共感のスイッチが入りっぱなし になっている状態ともいえます。

「感じるアンテナ」が敏感な人ほど疲れやすい理由

たとえるなら、

共感性が高い人の脳は、

他人の心の天気をキャッチする“高感度アンテナ”

のようなものを持っています。

- アンテナがあるからこそ、

小さな表情の変化や声のトーンにも気づける - でも、常に嵐のようなニュースや重い場面ばかり受信していると、

受信機そのものがオーバーヒートしてしまう

これが、神経科学の視点から見た

共感疲労の一つのイメージです。

🔁 次の章では、

ここまでの内容を一度整理しながら、

「あなたの優しさをどう守るか」という視点で

まとめと考察をしていきます。

9. まとめ・考察

― 「やさしさ」を長く続けるために

要点のおさらい

ここまでのポイントを、ギュッとまとめます。

- 共感疲労(コンパッション・ファティーグ) は、

他人の苦しみに共感し続けることで、心と体がすり減った状態 - 医療・介護・福祉・教育・カウンセリングなど、

他者を支える仕事の人ほどリスクが高い - 情報社会の中で、ニュースやSNSを通じた「画面越しのつらさ」も

共感疲労を生みやすくなっている - セルフ・コンパッション(自分への思いやり)は、

共感疲労やバーンアウトのリスクをやわらげる“クッション”になりうる - 「共感しない」ではなく、

共感しつつ境界線を引き、自分をケアする技術 が重要

考察

少し高尚な視点から

人は、他人の痛みに心を動かされるからこそ、

ここまで社会を作り上げてきました。

共感疲労は、その「人間らしさ」が

極端な形で表に出た現象とも言えます。

だとしたら、

「優しいからこそ疲れる」という事実を認めたうえで、

優しさを長く続けるための技術を学ぶ

ことには、十分すぎるほどの価値があります。

少しユニークなたとえで

共感疲労を、

「心のエンジンのオーバーヒート」と考えてみましょう。

- どんな高性能な車でも、

オイルを替えずに走り続ければ壊れてしまう - でも、こまめにメンテナンスをすれば、

同じ車でも何十万キロと走り続けることができる

あなたの「思いやりエンジン」も同じです。

壊れてしまったわけではなく、

休ませ方と整え方を学ぶタイミング に来ているだけ

なのかもしれません。

読者への問いかけ

- この記事を読んで、「これ、自分にも当てはまるかも」と感じた場面はありましたか?

- その場面で、もし親友にかけるとしたら、どんな言葉をかけてあげたいでしょうか。

そして、その言葉を…

そっくりそのまま自分にも向けてみたら どうでしょうか?

その小さな一歩が、

あなたの「共感疲労ストーリー」を

別の展開へと変えていくはじまりになるかもしれません。

🔁 この先は、興味と元気に合わせて。

ここからは、

- 応用編:言葉のストックを増やす

- さらに学びたい人への読書ガイド

という形で、

「自分の言葉で今回の現象を説明できるようになる」ための

ステップに進んでいきます。

10. 応用編

― 「共感疲労」を自分の言葉で話せるようになる

ここからは、

少し実践的な「語彙(ごい)トレーニング」です。

キーワード辞書:今回の現象を説明する言葉たち

◆ 共感疲労(コンパッション・ファティーグ)

他人の苦しみに共感し続けて、心と体がすり減った状態。

◆ 二次的外傷性ストレス(セカンダリー・トラウマ)

トラウマ体験をした人の話を聞き続けたことで、

自分にもPTSDに似た症状が出ること。

◆ バーンアウト(燃え尽き症候群)

終わりの見えないストレスや長時間労働の結果、

心のガソリンが空っぽになったような状態。

◆ セルフ・コンパッション(自分への思いやり)

つらい時の自分を、

「ダメ出し」ではなく「親友に接するように」扱う態度。

◆ エンパシー(感情としての共感)

相手の気持ちを、自分のことのように感じ取る力。

強すぎると「共感の苦しさ」にもつながる。

自分のエピソードに、言葉のタグをつけてみる

たとえば、こんなふうに

自分の体験に「タグ」をつけていくと、

だんだん現象を客観的に見やすくなります。

「休みの日まで患者さんのことを考えてしまう」

→ 【共感疲労】+【二次的外傷性ストレスの入り口】

「ニュースを見て食欲がなくなる」

→ 【画面越しの共感疲労】

「自分を責める声が強い」

→ 【セルフ・コンパッション不足】

「境界線を決める練習を始めた」

→ 【セルフケア】+【コンパッション・トレーニング】

言葉が増えると、対処の選択肢も増えます。

一文で説明してみよう(アウトプット練習)

最後に、ごくシンプルなアウトプット練習です。

「共感疲労って何?」と友達に聞かれたとして、

スマホ1画面ぶんの長さで説明するなら、どう書きますか?

たとえば、こんな感じです。

「共感疲労は、人のつらさに共感しすぎて、

自分の心の電池が切れかけている状態のことだよ。

医療や介護の人だけじゃなくて、

ニュースやSNSを見続けてしんどくなるときにも起こるんだ。」

もしよければ、

あなたなりの一文も考えてみてください。

頭の中でつぶやくだけでも、

理解が一段深くなります。

🔁 次の章では、

「もっとちゃんと学びたい」「本でじっくり読みたい」

という方に向けて、

レベル別のおすすめ書籍を紹介していきます。

11.更に学びたい人へ

―ここからは、

「共感疲労」や「セルフ・コンパッション」を

もっとしっかり学びたい人のための読書ガイドです。

① やさしく全体像をつかみたい人に

『LAの人気精神科医が教える 共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本』

ジュディス・オルロフ(Judith Orloff) 著/桜田直美 訳

本の特徴

「人の気持ちがわかりすぎて、すぐ疲れてしまう人」のためのガイドブック。著者自身がエンパスとして20年以上、繊細な人々を診てきた経験から、日常場面ごとの対処法や「距離の取り方」を紹介しています。

「エンパス(empath)」という、共感力が非常に高い人たちに焦点を当てているのが特徴です。

おすすめ理由(こんな人に向いています)

「共感しすぎてしんどい」が、まさに自分のことだと感じる人。まずは、専門用語より日常の対処法から知りたい人。医療職・支援職でなくても、家族や友人関係で疲れやすい人

共感疲労の「実務的な対策」を、わかりやすい言葉で知りたい人の 最初の一冊 に向いています。

② 自分への思いやりを深く学びたい人に

『セルフ・コンパッション ― あるがままの自分を受け入れる』

クリスティーン・ネフ(Kristin Neff) 著石村郁夫・樫村正美 訳

本の特徴

学術研究の知見と、自身の人生経験をまじえながら、セルフ・コンパッションの考え方と実践ワークを紹介した一冊。各章に「エクササイズ(実践)」が用意されており、読み進めながらセルフ・コンパッションを体験的に学べます。

タイトルどおり、「あるがままの自分を受け入れる」というテーマにじっくり向き合う内容です。

おすすめ理由

共感疲労の背景にある、「自分への厳しさ」「自己否定の強さ」 をゆるめたい人にぴったりです。

医療・支援職だけでなく、「つい自分ばかり責めてしまう」すべての人の土台づくりに役立ちます。言葉づかいはやや専門寄りですが、じっくり時間をかけて読みたい中級者向けの一冊 といえます。

③ 看護職・ケア職のリアルな悩みに寄り添う本

『疲れた看護師の「つらい思い」がやわらぐ本 ― あなたと同僚の不安を癒す17の処方箋』

矢幡 洋 著

本の特徴

タイトルどおり、看護師の「つらい思い」をやわらげることに特化した本。商品説明でも「現場体験を踏まえた看護師のメンタルを守るハウツー集」と紹介されており、実際の現場のエピソードや、感情の扱い方をベースにしています。

看護現場でのストレス・不安・怒り・落ち込みなど、「あるあるの気持ち」を言語化し、17の“処方箋”として整理している構成です。

おすすめ理由

看護師さん・准看護師さん・看護学生さんなど、「現場のリアル」をわかってくれる本を探している人 に最適です。

共感疲労と名指ししていない部分もありますが、「共感しすぎて疲れてしまう」「患者さんのことを引きずってしまう」という悩みと直結する内容が多く含まれます。

文章も、専門書よりは実務寄り・体験寄りなので、医療現場で働く人にとって “等身大で読みやすい一冊” です。

④ 医師・医療者として構造から学びたい人に

『医師の燃え尽き症候群(バーンアウト)』

牧石 徹也・栗山 明・鋪野 紀好 編著

本の特徴

タイトルどおり、医師のバーンアウト(燃え尽き症候群)問題に特化した解説書。

内容紹介によると、第1章:医師のバーンアウトとは、第2章:バーンアウトのリスク、第3章:バーンアウトに陥らないために。という構成で、症状・実態・リスク要因・予防策を整理しています

米国内科学会(ACP)日本支部の「Physicians’ Well-Being Committee」の活動を背景に企画された本で、医師の働き方や制度面も含めて、構造的な視点からバーンアウトを考える 内容になっています。

おすすめ理由

「共感疲労」だけでなく、医師という職業に特有のバーンアウト構造を知りたい人 に向いています。若手医師だけでなく、指導医・管理職層が「チーム全体としてどうバーンアウトに向き合うか」を考える材料にもなります。

共感疲労単体ではなく、働き方・組織・制度との関係まで視野を広げて理解したい中〜上級者向け の一冊です。

読み進める順番の一例

迷ったときは、こんな順番で読むのもおすすめです。

日常でのしんどさに直結

→ オルロフ『共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本』

自分への思いやりという土台作り

→ ネフ『セルフ・コンパッション ― あるがままの自分を受け入れる』

看護・ケア現場のリアルな処方箋

→ 矢幡『疲れた看護師の「つらい思い」がやわらぐ本』

医師・医療現場を構造から見直す視点

→ 牧石ほか『医師の燃え尽き症候群(バーンアウト)』

どれも、

今回の記事で扱った 「共感疲労」「共感しすぎて疲れること」「セルフ・コンパッション」「バーンアウト」 を、それぞれの角度から深めてくれる本です。

気になった一冊からでかまいません。

あなたのペースで、少しずつ「言葉」と「理解」のストックを増やしていってください。

12. 疑問が解決した物語

ある夜、さきさんはスマホで

「患者さん つらさ 自分まで苦しい」と検索しました。

そこで見つけたのが、

「患者さんのつらさが自分まで痛い…それは『共感疲労』かもしれません」

という記事でした。

読み進めるうちに、

「他人のつらさに共感しすぎて、心と体がすり減る状態」

それが 共感疲労(コンパッション・ファティーグ) だと知ります。

「優しい人ほど起こりやすい」

「弱いからではない」という言葉にふれた瞬間、

「これは“私がダメ”なんじゃなくて、

名前のついている現象なんだ…」

と、胸の重さが少しだけ軽くなりました。

翌日、休憩室で勇気を出して先輩に打ち明けると、

「それ、共感疲労かもしれないね。

私も同じだったよ」

と、静かにうなずいてくれました。

先輩は、

- 一人で抱え込まないこと

- 仕事と自分の時間の境界線を意識すること

の大切さを、やさしく教えてくれました。

それからさきさんは、できることから始めます。

- 病院を出るとき「ここからは自分の時間」と心の中で区切る

- 寝る前に「今日の自分をほめたいこと」を一つだけ書く

- 悲しいニュースを見た日は、意識してスマホから離れる

完璧ではない日もありましたが、

「それでもいい」と自分に言うことも、新しい習慣にしました。

少し時間がたつと、

患者さんのつらさに胸は痛むままなのに、

「心そのものの重さ」 は、前より確かに軽くなっていました。

今では、

同じように悩む後輩に、さきさんはこう声をかけられます。

「それは、あなたが優しいからこそ起こる“共感疲労”かもしれないよ。

一緒に、自分を守りながら看護する方法を考えていこうね」

かつて自分が救われた言葉を、

今度は誰かに手渡していることに気づき、

さきさんは静かな誇らしさを感じました。

この物語から言えることは、とてもシンプルです。

- 名前のわからないつらさには、

「共感疲労」というラベル を貼ってもいいこと。 - 「自分が弱いから」ではなく、

誰かを大切に思う力が強いからこその疲れ でもあること。

もし今、あなたの心にも同じようなモヤモヤがあるなら、

そっと自分に問いかけてみてください。

「今の私は、本当はどれくらいがんばっているんだろう?」

「その自分に、どんな言葉をかけてあげたいだろう?」

その答えの中に、

あなた自身の共感疲労と付き合うヒントが

きっと隠れているはずです。

13.文章の締めとして

ここまで読み進めてくださったあなたは、

きっと誰かの痛みや不安に、いつも本気で向き合っている方だと思います。

だからこそ、

「つらいのは患者さんや利用者さんのはずなのに、

どうして自分までこんなにしんどいんだろう?」

そんなモヤモヤを抱えたまま、

それでも今日まで現場に立ち続けてきたのだと思います。

このブログは、

そんなあなたに「もっとがんばれ」と言いたくて書いたのではありません。

むしろ、

ここまで本当によくがんばってきましたね。

そろそろ、自分のことも同じだけ大事にしてあげませんか。

と、お伝えしたくて書きました。

共感疲労という名前を知ることは、

「自分は弱い」と決めつけることをやめて、

「ああ、これは私だけの問題じゃないんだ」

と、すこし肩の力を抜くきっかけにもなります。

この先、あなたが誰かの痛みと向き合うとき、

どうかそのすぐ横には、

自分自身をいたわるもう一人の自分 も

そっと並んで立っていますように。

注意補足

本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で。

論文・専門サイト・信頼度の高い記事を複数確認したうえで、

私なりに分かりやすく整理したものです。

しかし、共感疲労やセルフ・コンパッション、脳科学に関する研究は

いまも進行中であり、学説や解釈には幅があります。

ここでの説明は「一つの見方」にすぎません。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、

「これが唯一の正解」を示すものではなく、

「読者の方が自分で興味を持ち、

さらに調べていくための入り口」

として書かれています。

共感疲労に「つかれた」と感じた今日をどうか終点ではなく始点にして、

この小さな気づきをきっかけに、信頼できる本や論文・資料へと一歩踏み出し、

「共感に疲れる心」を「共感から学び、共感で癒やせる心」へと少しずつ育てていってください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか、共感疲労にのみ込まれず、あなたの共感が「自分も相手も大切にできるやさしさ」へと育っていきますように。

コメント