ドラマやニュースを見たあとに「都会が異常に怖く見える」――そのモヤモヤの正体を、『培養効果(ばいようこうか)』『教化効果』という心理現象からやさしくひもときます。

都会ってそんなに怖いの?テレビが「現実」をつくる『培養効果』とは

たった1本の特番で、都会が一気に怖くなる

ある日の夜、なんとなくテレビをつけたら

「都会の危険な裏側を暴く2時間スペシャル」が始まりました。

- 知らない人に声をかけられて詐欺に巻き込まれる人

- 悪質なキャッチセールスにお金をだまし取られる人

- 夜の繁華街でトラブルに巻き込まれる人

そんなシーンが立て続けに流れてくると、

番組を見終わるころには、こんな気持ちになっていませんか?

「都会こわっ……。

私が行ったら、絶対だまされるじゃん……。」

実は、このモヤッとした不安にも、

ちゃんと名前がついているんです。

3秒で分かる結論

- テレビやドラマを何度も長く見続けることで、

その中の世界が「本当の現実」みたいに感じてしまうことがあります。 - この「テレビの世界=現実」と思い込んでしまう現象が

『培養効果』 と呼ばれます。 - 都会を舞台にしたドラマやニュースばかり見ていると、

実際以上に「都会=危険」と感じてしまいやすくなるのです。

小学生にもスッキリ分かる説明

かんたんに説明すると、こんな感じです。

テレビの世界を何回も見ていると、

本当の世界もテレビみたいだと思いこんでしまうこと。

たとえば、

- ドラマの中では、都会でいつも事件が起きている

- ニュースでは、こわい事件ばかりがたくさん流れる

これを毎日のように見ていると、

「都会はいつも事件だらけの、ものすごくこわい場所だ」

と感じてしまう人が増えます。

でも実際の都会には、

- ふつうに学校や会社に通う人

- 家族で買い物している人

- 公園でのんびりしている人

も、たくさんいますよね。

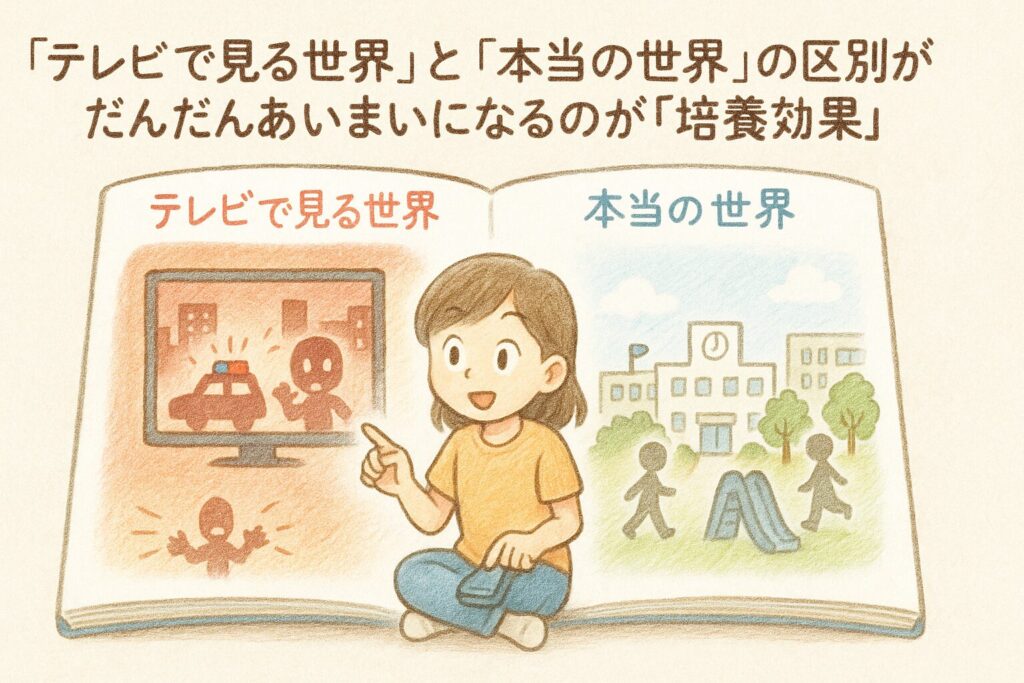

『培養効果』とは、

「テレビで見る世界」と「本当の世界」の区別が、

だんだんあいまいになってしまう現象

のことなんです。

1. 今回の現象とは

「どうしてこんなに怖く感じるの?」

まずは、今回の現象に関する「よくある疑問」を

キャッチフレーズ風に並べてみますね。

- 「ドラマを見ただけで、都会に行くのが怖くなるのはどうして?」

- 「ニュースを見ていると、日本が犯罪だらけに思えてしまうのはなぜ?」

- 「テレビの中の“当たり前”が、いつの間にか自分の“当たり前”になるのはどうして?」

どれか一つでも、「あ、分かるかも」と感じたなら、

あなたの心の中でも、少しずつ『培養効果』が働いているのかもしれません。

このようなことはありませんか?“あるある”な状況

あるある①:上京の話を聞くだけでドキドキする

友達が「東京の大学に行くんだ」と言っているのを聞く、でも頭に浮かぶのは、ドラマで見た危険なシーンばかり「大丈夫かな…あんな人たちに囲まれたら?」と、自分のことのように不安になる。

あるある②:ニュースを見たあと、夜道が極端に怖くなる

連日のように、都会の事件やトラブルのニュースが流れる。自分の住んでいる町は静かなのに、夜に一人で歩くとき、なぜか都会の映像が頭をよぎる。「もしかして、私も狙われるんじゃ…」と、必要以上にビクビクしてしまう。

あるある③:バラエティ番組を見て「都会の人=怖くて冷たい」と感じてしまう

都会の人たちが、早口でピシッとツッコむ番組を見て「都会の人って、みんなあんなに強いのかな…?」実際に行ったことはないのに、「自分みたいな人間は、都会では浮いてしまう」と決めつけてしまう。

あるある④:特定の広告やCMで“当たり前”が上書きされる

「〇〇を持っていないと遅れている」「△△に住むのが勝ち組」というイメージのCMを何度も見いつの間にか、「そういうものなんだ」と疑わなくなっている自分に気づく。

この記事を読むメリット

この記事を読み進めることで、

- 「なぜ、自分はこんなに怖がってしまうのか」

という理由が分かり、必要以上に自分を責めなくてよくなります。 - 「これはもしかして『培養効果』かも」と気づけるようになり、

テレビやニュースとの距離の取り方が上手くなります。 - さらに、メディアとの付き合い方を少し変えるだけで、

不安やストレスが軽くなり、心がラクになるヒントも見つかります。

「じゃあ、その不思議な気持ちは、

日常の中でどんなふうに生まれてくるんだろう?」

次は、物語のかたちで、その瞬間をのぞいてみましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

高校3年生のアキさんは、

進学で都会に出るかどうかをちょうど悩んでいるところでした。

その日の夜、家族で夕ご飯を食べたあと、

なんとなくテレビをつけると、サスペンスドラマが始まります。

舞台は、ネオンがきらめく大都会。

人混みの中を、主人公があわただしく歩いていきます。

画面の中では、

- 優しそうに近づいてくるスーツ姿の人が、実は詐欺師だったり

- ちょっと立ち止まったすきに、しつこく声をかけてくる人がいたり

- 信じていた同僚が、裏でひどいことをしていたり

そんな“怖いシーン”が、次から次へと出てきます。

ドラマが終わった瞬間、アキさんの胸のあたりは、

なんとも言えないざわざわした感覚でいっぱいでした。

「来年、私も一人で都会に出るんだよね……。」

「本当に大丈夫かな。

だまされたり、怖い目にあったりしないかな……?」

頭では、

「ドラマはフィクションだし、全部そのままじゃないよね」

と分かっているつもりです。

でも、何本も何本も、似たようなドラマやニュースを見てきたせいで、

都会が現実よりもずっと危険な場所に見えてきてしまいます。

「なんでこんなに怖く感じるんだろう?」

「私はただの心配性なのかな、それとも本当に危ないのかな?」

「この“都会=怖い”ってイメージは、いったいどこから来てるんだろう…?」

アキさんの中で、

**「不思議だな」「謎だな」「どうしてなんだろう」**という気持ちが

少しずつふくらんでいきます。

「このモヤモヤの正体が分かったら、

もう少し落ち着いて、進路のことを考えられるかもしれないのに。」

そんな、答えの見えない不安を抱えたまま、

アキさんは自分の部屋に戻っていきました。

「意外と身近なこの不思議な感覚。

いったいどんな仕組みで生まれてくるのでしょうか。

さあ、一緒にその謎を探りに行きましょう。」

3. すぐに分かる結論

お答えします。

- 「ドラマを見たあと、都会が現実以上に怖く見えてしまう」

- 「ニュースを見ているうちに、日本が犯罪だらけに思えてしまう」

- 「テレビの中の“当たり前”が、自分の“常識”になってしまう」

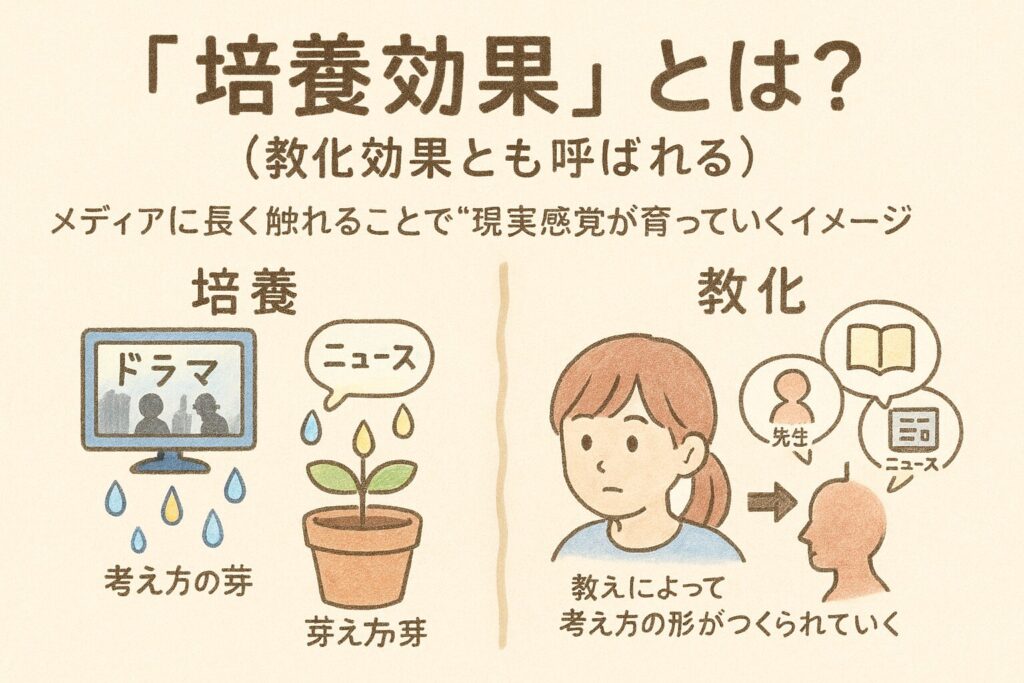

こうした現象は、メディア研究の世界で

『培養効果(ばいようこうか)』(※教化効果とも呼ばれます)

という名前で説明されている現象です。

注意※ここでの「教化(きょうか)」は、「教えによって人の考え方が形づくられる」という意味で、海外でいう cultivation(カルティベーション)をどう訳すかによって「培養効果」「教化効果」という言い方の違いが生まれたものです。この記事では意味は同じと考えて「培養効果」に表記を統一しています。

簡単にいうと、

テレビやドラマ、ニュースなどを

長い時間、くり返し見続けることで、

そこで描かれている世界のイメージが、

「本当の世の中ってこうなんだ」と感じられてしまうこと。

ドラマの中で「都会=事件・詐欺・裏切り」が多く描かれていると、

現実の都会がそこまで危険でなくても、

「都会はやっぱり怖いところに違いない」

という気持ちが、心の中でじわじわ“培養”されていきます。

つまり、

あなたが怖がりだからではなく、

“見続けたイメージが心の中で育ってしまった結果”

かもしれないのです。

このあと、

- 『培養効果』がどんな理論なのか

- どんな研究で確かめられてきたのか

- 日常生活でどう気をつければ、メディアに振り回されずにすむのか

を、もう少し専門的な内容も交えながら、

じっくりと分かりやすく解説していきます。

「テレビの世界に、知らないうちに心が“培養”されてしまわないように。」

この不思議な現象の仕組みを、

この先の段落でいっしょに学んでいきましょう。

4.『培養効果』とは?

定義と概要

『培養効果(ばいようこうか)』を

シンプルに整理しておきます。

メディア研究でいう培養効果とは、

テレビドラマやニュースなどを

長いあいだ、くり返し見続けることで、

その中で描かれている世界のイメージが

「現実の世界ってこうなんだ」と感じられてしまう現象

のことです。

ドラマやニュースでは、

犯罪

事件

スキャンダル

など、「強い出来事」が多く切り取られます。

その映像に長く浸っていると、

実際にはそこまで多く起きていなくても、

「世の中って、ほとんどこういうことばかりなんだ」

と、現実の頻度を頭の中で水増ししてしまう。

これが培養効果のイメージです。

提唱者はジョージ・ガーブナー

この理論を打ち出したのが、

メディア研究者の

ジョージ・ガーブナー(George Gerbner/1919–2005) です。

ガーブナーは、

アメリカ・ペンシルベニア大学で

「カルチュラル・インディケイター・プロジェクト

(Cultural Indicators Project)」

という大規模な研究を1960年代から行いました。

このプロジェクトでは、

テレビ番組の内容分析

(どれくらい暴力が出てくるか、誰が被害者か など)

一般視聴者へのアンケート調査

(犯罪に巻き込まれる確率の見積もり、世の中の安全度など)

を組み合わせ、

「テレビの中の世界」と

「現実の世界」と

「人の頭の中の世界」

が、どうズレていくのかを調べました。

代表的な研究例

数字のズレ

有名な例をひとつ紹介します。

ある調査では、視聴者にこう聞きました。

「これから1週間のあいだに

暴力事件に巻き込まれる可能性は、

どれくらいだと思いますか?」

その結果、

テレビを長時間見る人(ヘビービューアー)は

→「10回に1回(10分の1)くらい」と答える人が多い

あまり見ない人(ライトビューアー)は

→「100回に1回(100分の1)くらい」と答える人が多い

という傾向が出ました。

一方で、実際の統計では、

1週間のあいだに暴力被害に遭う確率は

10分の1でも100分の1でもなく、 もっとずっと低い(1万分の1程度)と説明されています。

Open Text WSU

つまり、

テレビを長く見る人ほど、

実際よりも「世の中は危険だ」と感じやすい

ということが、数字として示されたわけです。

「第一次信念」と「第二次信念」

培養効果の研究では、

視聴者の変化をよく次の2つで分けて考えます。

第一次信念(ファースト・オーダー)

英語では「First-order beliefs」。

犯罪や暴力の「頻度」「確率」の見積もり

例:「暴力事件に巻き込まれる確率はどれくらい?」

つまり、数字レベルの現実感覚です。

第二次信念(セカンド・オーダー)

英語では「Second-order beliefs」。

「世の中は安全だと思うか」

「人は信用できるか」

「見知らぬ人をどれくらい警戒するか」

など、価値観や世界観レベルの信念です。

研究では、

テレビを長く見る人ほど、

「世の中は危険だ」

「人はあまり信用できない」

と感じやすいことが報告されています。

今回のテーマである

「都会ってそんなに怖いの?」

という感覚も、

「都会の犯罪の多さのイメージ」(第一次信念)

「都会の人は冷たい・怖いというイメージ」(第二次信念)

の両方が、テレビで“培養”された結果だと

考えることができます。

「培養」という名前のイメージと、別分野での意味

英語の cultivation(カルティベイション) には

「耕す」「育てる」という意味があります。

そこから、

「メディアが、視聴者の現実感覚を

ゆっくり耕して、育てていく」

というイメージで

「培養理論(Cultivation Theory)」

「培養効果(Cultivation Effect)」

一方で、生物・医学では

細胞を増やす

細菌を増やす

といった意味での「培養」もあります。

こちらでも「培養効果」という言葉が使われますが、

生物学の培養効果 → 細胞・微生物がどう増えるか

メディア研究の培養効果 → 世界観・現実認識がどう育つか

と、対象がまったく違うので注意が必要です。

では、この培養効果が

「なぜそんなに重要だと考えられてきたのか」。

次の章で、背景と現代的な意味を見ていきましょう。

5.なぜ注目されるのか?

背景・重要性

「テレビが当たり前」だった時代の問題意識

培養理論(カルティベイション・セオリー)が

生まれた1960〜70年代のアメリカでは、

チャンネル数も少なく

多くの人が同じ時間に同じ番組を見て

テレビが「共通の窓」となっていました

ガーブナーは、テレビを

「社会の“共通メッセージ・システム”」

と呼び、

テレビという窓を通して、

社会の「当たり前」が培われているのではないか

と考えました。

つまり、テレビはただの娯楽ではなく、

みんなの現実感覚を少しずつそろえていく装置

だと見なされたのです。

「ミーン・ワールド・シンドローム」とは?

培養効果の一部として、よく出てくる言葉に

「ミーン・ワールド・シンドローム (Mean World Syndrome/凶悪な世界症候群)」があります。

意味をかんたんにいうと、

暴力的な映像やニュースに

長期間さらされることで、

「世界は危険で、他人は脅威だ」

と感じやすくなる傾向

のことです。

研究では、

テレビ視聴時間が長い人ほど

→ 犯罪に巻き込まれる確率を高く見積もり

→ 「外を歩くのが怖い」と感じやすい

実際の犯罪率より、ずっと高い危険度をイメージする人が多い

といった結果が、何度も報告されています。

日本でも、

犯罪番組やニュースの視聴時間が長いほど

犯罪不安が強いという傾向が見られる研究があります。

「都会が怖すぎる」「日本は犯罪だらけだ」と

強く感じてしまうとき、

その一部には、こうした“世界観の歪み”が

含まれているかもしれません。

テレビからSNS・ドゥームスクロールへ

もともと培養理論は、

テレビを前提にした理論でした。

しかし現在は、

SNS

動画アプリ

ニュースアプリ

まとめサイト

など、さまざまなメディアが

「現実の窓」になっています。

特に近年よく言われるのが

「ドゥームスクロール(Doomscrolling)」です。

ドゥームスクロールとは、

ネガティブなニュースや投稿を

SNSやニュースアプリで

ついつい延々とスクロールし続けてしまう行動

のことです。

研究や医療機関のレポートでは、

不安感・ストレス・気分の落ち込みの増加

睡眠の質の悪化

日常生活への集中力低下

などとの関連が指摘されています。

テレビだけでなく、

スマホの小さな画面も、

私たちの“現実の感じ方”を育てている

と考えられるわけです。

脳・神経・感情の面から見た「培養」の仕組み

ここから少しだけ、

脳の働きと絡めて見てみます。

(※ここで紹介する研究は、

「暴力的メディアへの曝露(ばくろ/さらされること)」を

扱ったもので、培養効果そのものを

直接測ったものではありません。

ただし、背景にある仕組みを考えるヒントになります)

関わる主な脳の部位

扁桃体(へんとうたい/Amygdala)

→ 危険や恐怖に素早く反応する「センサー」のような部分

前頭前野(ぜんとうぜんや/Prefrontal Cortex)

→ 感情をコントロールし、「本当に危ないのか?」と判断する司令塔

眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ/Orbitofrontal Cortex, OFC)

→ 衝動や攻撃性にブレーキをかける働きと関係が深いとされる

海馬(かいば/Hippocampus)

→ 出来事の記憶を文脈ごとに整理する部分

暴力的な映像に何度もさらされると、

これらのネットワークが

どのように反応するのかを調べた研究があります。

暴力映像をくり返し見せた研究

あるfMRI(エフエムアールアイ/脳活動を画像化する検査)研究では、

参加者に暴力的な映像と

そうでない映像を

短時間ずつ、くり返し見せました。

その結果、

暴力映像にくり返しさらされたとき、

右の眼窩前頭皮質(右側OFC)の反応が弱くなる

OFCと他の領域との結びつきも弱くなる

といった変化が報告されています。

このネットワークは、

「カッとなっても一歩こらえる」

「本当にやっていいか考え直す」

といった行動のコントロールと

関連していると考えられています。

もちろん、

「暴力映像を見た=すぐに乱暴になる」

という単純な話ではありません。

ただ、

ネガティブで刺激の強い映像を

くり返し見ることが、

感情のコントロールや恐怖の感じ方に

影響を与える可能性がある

というヒントにはなります。

ここまでで、「なぜ自分はこんなに怖がってしまうのか?」

という背景が、少しイメージしやすくなったと思います。

次の章では、いよいよ「じゃあ実生活でどう役立てればいいの?」

という具体的な話に進んでいきます。

6.実生活への応用例

〜不安に振り回されないために〜

「なぜ自分はこんなに怖がるのか?」への答え

最初の疑問を思い出してみましょう。

「なぜ、自分はこんなに怖がってしまうのか?」

培養効果の研究では、

テレビニュースや犯罪番組を長く見る人ほど

犯罪に巻き込まれる確率を現実より高く見積もり

「世の中は危険だ」と感じやすい

という結果が、

アメリカでも日本でも報告されています。

つまり、

あなたが都会や犯罪を必要以上に怖く感じるのは、

「自分が弱いから」ではなく、

長いあいだ見てきた映像やニュースの“偏り”が

心の中に蓄積した結果

である可能性が高い、ということです。

このことが分かるだけでも、

「私っておかしいのかな…」

「こんなに怖がっている自分が情けない…」

と、自分を責めすぎなくてよくなります。

6-2. 「もしかして培養効果かも?」セルフチェック

次のようなサインがあるときは、

一度立ち止まってみてもいいかもしれません。

ニュースを見た直後、

世界全体が暗く、危険に見えて仕方ない

自分の身の回りでは起きていない出来事なのに、

テレビで見た事件が頭から離れない

都会に住んでいる友達は普通に楽しそうなのに、

自分の中だけ「都会=ほぼ犯罪の舞台」という

イメージが強い

SNSやニュースアプリを閉じたあと、

理由のよく分からない不安やイライラだけが残る

こうしたとき、

「これは現実そのもの、というより

私の頭の中で“培養”された世界観かもしれない」

と、一歩引いて眺めてみるだけでも、

心の負担が少し軽くなることがあります。

メディアと上手に付き合うためのコツ

ここからは、

すぐに試せるヒントをいくつか挙げます。

コツ① 情報源を「一つ」にしない

テレビだけでなく、複数の新聞・ウェブメディア・本も見る

行政の統計データなど、「数字」で確認できる情報もチェックする

その街に住んでいる人の「ふつうの日常」の話も聞いてみる

研究では、実際には犯罪率が下がっている時期でも、

ニュースの印象だけから「犯罪は増えている」と

感じる人が多いことが指摘されています。

「ニュースでよく見る=現実に多い」

とは限らない、という視点を持つだけでも変わります。

コツ② 「演出かもしれない」と一歩引いて見る

ドラマや情報番組には、

見せ方の工夫(演出・編集)

「視聴率」を意識した構成

が入っています。

「これは“レアケース”を集めた番組かもしれない」

「怖いシーンは、視聴者をひきつけるための演出かもしれない」

と考えるだけで、

心への入り込み具合が少しやわらぎます。

コツ③ 自分の体験で「上書き」する

実際に都会に行ってみる

そこで暮らしている人の、普通の一日を聞いてみる

「普通に安全だった日」の記憶も、ちゃんと心に残す

こうした自分の経験は、

テレビが作った極端なイメージを

やさしく上書きしてくれます。

コツ④ 「見ない時間」をあえてつくる

寝る前1時間は、ニュースやSNSを見ない

不安が強いときは、意識的に

ポジティブ・学び・趣味系のコンテンツに切り替える

ドゥームスクロールを続けていると、

不安・ストレス・睡眠の質の悪化など、

さまざまな悪影響が報告されています。

「情報をシャットアウトする」のではなく、

「どのくらい・どんな情報を浴びるかを自分で選ぶ」

という意識が大切です。

ここまでが「実生活への応用編」でした。

次の章では、培養効果に対してよくある誤解や、

気をつけたいポイントを整理していきます。

7.注意点や誤解されがちな点

「すべてがテレビのせい」ではない

培養効果の研究では、

テレビ視聴時間と

犯罪不安・世界観の歪み

には、小さいけれど確かな関連が

繰り返し報告されています。

しかし同時に、

性格(もともとの心配性かどうか)

年齢・性別

住んでいる地域の治安

家族・友人との関係

なども、現実の感じ方に大きく影響します。

「全部テレビのせいだ!」

と考えてしまうと、

かえって自分の選択や行動の力を

手放してしまうことにもなります。

「見たらすぐ暴力的になる」という理論でもない

培養効果は、

「暴力的な番組を見た直後に乱暴になるか?」

ではなく、

「長い年月をかけて、

世界の見え方・常識がどう変わるのか?」

に注目した理論です。

短期的な攻撃性や

「暴力をマネするかどうか」は、

模倣(モホウ)

一般攻撃性モデル(General Aggression Model)

など、別の理論で議論されています。

「怖がってはいけない」わけでもない

実際に危険な場所もありますし、

防犯意識を持つこと自体はとても大切です。

培養効果を知る目的は、

「怖がるな」と自分を叱ることでも、

「危険なんてない」と楽観することでもなく、

「自分の怖さの一部は、

メディアによって増幅されているかもしれない」

と気づき、

自分で調整できる部分を取り戻すことです。

それでは少し視点を変えて、

次の章では「おまけコラム」として、

別分野の『培養』とのつながりを

やわらかく見ていきましょう。

8.おまけコラム

〜もうひとつの「培養効果」と心の培養皿〜

生物・医学の世界での「培養」は、

細胞

バクテリア

ウイルス

などを、栄養のある液やゲルの上で

増やしていくことを指します。

そのときに得られる

「増え方」や「性質の変化」が

生物学における『培養効果』です。

一方で、メディア研究の培養効果を

少し比喩的にとらえると、

こんなイメージもできます。

私たちの心の中にも「見えない培養皿」がある

そこに日々流れ込むのが、

テレビ・ニュース・SNSなどの「情報」

同じタイプの情報ばかり浴びていると、

似たような世界観・感情が増えていく

たとえば、

ネガティブなニュースばかり見ていると

→ 不安や不信感が培養されていく

多様な価値観や前向きな話にも触れていると

→ 共感や理解が培養されていく

というイメージです。

どんな情報を、どのくらい、

心の“培養皿”に入れるか。

それを選ぶ力が、

現代における「メディア・リテラシー

(メディアを読み解く力)」のひとつなのかもしれません。

ここまでで、培養効果を

「理論」「脳」「日常」「比喩」の4つの面から

見てきました。

次の章では、この記事全体を振り返りながら、

あなた自身の生活にどう活かすかを

一緒に考えていきましょう。

9.まとめ・考察

〜世界は一つ。でも、見え方は一つじゃない〜

ここで、この記事のポイントを

あらためて整理します。

この記事で分かったこと

培養効果(ばいようこうか)とは

→ テレビやメディアに長期間さらされることで、

「現実の世界のイメージ」が

画面の中の世界観に近づいてしまう現象

研究では

→ 長時間視聴者ほど、

暴力犯罪に巻き込まれる確率を高く見積もり、

世の中を「危険だ」「信用できない」と

感じやすい傾向が報告されている

脳科学のヒントからは

→ 暴力的な映像にくり返しさらされることで、

感情のブレーキ役とされる前頭葉の一部の反応が

弱まることなどが示されている(ただし、

まだ議論も多く、因果関係は慎重に見る必要がある)

現代では

→ テレビだけでなく、SNSやニュースアプリの

ドゥームスクロールも、

同じように「世界観の培養」に

関わっている可能性がある

少し高尚な言い方をするなら…

少しだけ、高尚に言い換えると、

「現実は一つでも、

それをどう切り取って見せられているかによって、

私たちの“世界観”は大きく変わる」

ということです。

テレビやスマホの画面は、

「世界」のごく一部を切り取った“窓”にすぎません。

しかし、その窓ばかり見ていると、

私たちはそれを“世界そのもの”だと

勘違いしてしまうことがあります。

ちょっとユニークな言い方をするなら…

もう少しラフに表現するなら、

「心のOS(オーエス/基本ソフト)は、

毎日見ているコンテンツでアップデートされる」

「ニュースアプリの並び順が、

“今日の世界の天気”を決めてしまうことがある」

という感じかもしれません。

「この1週間、自分はどんな“世界観アップデート”を

心の中にインストールしてきたんだろう?」

と、ときどき振り返ってみるだけでも、

メディアとの距離感が変わってきます。

あなたへの問いかけ

この記事を読みながら、

「あ、これは自分のことかも」

「確かに、ニュースを見たあとは世界が怖く見えるな…」

と感じたところはあったでしょうか。

あなたなら、この『培養効果』という考え方を、

日々の生活にどう活かしてみたいですか?

ニュースの量を少しだけ減らす

ポジティブな話題にも意識的に触れる

実際に足を運んで、自分の目で世界を見てみる

どれも、小さな一歩ですが、

「画面の中の世界」から

「自分の体験する世界」へと

重心を戻していく行動になります。

9.5.よくある質問 Q&A

Q&Aコーナー

Q1. 培養効果とは、結局なに?一言で教えて

A.

培養効果とは、「テレビやニュース、SNSなどを長く見続けることで、そこで描かれた世界のイメージが“本当の現実”だと感じてしまう現象」です。

ドラマの中で「都会=事件だらけ」がくり返し描かれると、

実際の都会がそこまで危険ではなくても、

「都会はほとんど犯罪の舞台だ」と思い込んでしまいやすくなります。

Q2. 培養効果と「ミーン・ワールド・シンドローム」はどう違うの?

A.

ミーン・ワールド・シンドローム(凶悪な世界症候群)は、培養効果の中でも特に

「世界は危険で、他人は恐ろしい」と感じやすくなる傾向を指す言葉です。

暴力的なニュースや事件ものの番組を長く見続けると、

「世の中は残酷だ」「外は危険だ」と感じやすくなる、という研究結果が報告されています。

つまり、培養効果=広い理論/ミーン・ワールド・シンドローム=その中の一つの現れ方

というイメージでとらえると分かりやすいです。

Q3. テレビをどれくらい見たら培養効果が起きるの?

A.

「1日◯時間で必ず起きる」といった線引きは、はっきりとは決まっていません。

研究では、だいたい「テレビ視聴時間が長いグループ」ほど、 犯罪不安や“世界は危険だ”という感覚が強い傾向があると報告されています。

大事なのは「時間」だけでなく、

どんなジャンルの番組をよく見るのか(ニュース、ワイドショー、ドラマなど)

他の情報源(統計データ、本、実際の体験など)をどれくらい持っているか

といったバランスです。

Q4. SNSやYouTubeでも「培養効果」は起こりますか?

A.

はい、起こりうると考えられます。

もともと培養理論はテレビを対象に生まれましたが、

今はSNSや動画アプリも、私たちの「現実感覚」を育てる大きな窓になっています。

ネガティブなニュースや炎上投稿ばかり追いかける

暗い話題ばかりまとめているアカウントを、延々と見続ける

こうした状態が続くと、

「世界全体が暗くて危ない場所」に見えてしまうことがあります。

Q5. 子どもへの悪影響が心配です。親としてできることは?

A.

「全部見せないようにする」ではなく、

「どう一緒に見て、どう話すか」がとても大切になります。

具体的には、

時間を決めて、だらだら見続けない習慣をつくる

ニュースやドラマを見たあと、「これはちょっと極端な例かもね」と親子で会話する

「現実ではこういう対策もあるんだよ」と、事実ベースの情報も伝える

といった関わり方が有効です。

「怖いよね」で終わらせず、

「じゃあ、どう気をつければいいかな?」まで一緒に考えることで、

子ども自身のメディア・リテラシーも少しずつ育っていきます。

Q6. すでに「世界が怖い」と感じています。どうしたらいいですか?

A.

まずは、その感覚自体を「ダメだ」と否定しないであげてください。

そのうえで、

「自分の不安のうち、どこまでが現実で、どこからが“映像で増幅された部分”なのか」

を少しずつ見分けていくことが大切です。

いま不安になっている理由を紙に書き出してみる

「これはニュースで見た映像の影響かも」とラベルを貼る

信頼できる統計や、公的機関の情報にも一度目を通してみる

実際にその街に住んでいる人の「普通の日常」の話を聞いてみる

こうした一歩一歩が、

「世界=怖いだけの場所」から 「怖さもあるけれど、工夫しながら生きていける場所」への

視点の変化につながっていきます。

Q7. 培養効果は「悪いこと」にだけ使われるんですか?

A.

いいえ、考え方によってはポジティブな方向にも活かすことができます。

例えば、

前向きな挑戦や、努力する人のドキュメンタリーを見る

多様な価値観を扱う番組や本に触れる

学びや好奇心を刺激してくれるコンテンツを見る時間を増やす

といった「心が少し広く、明るくなる」ような情報に

意識的に触れていくことで、

「人って案外優しいところもある」

「世界には面白いこともたくさんある」

という感覚を“培養”していくこともできます。

Q8. 「正しい危機感」と「過剰な不安」はどう見分ければいいですか?

A.

ひとつの目安として、

実際の経験や統計と比べて、明らかに極端なイメージになっていないか

不安のせいで、日常生活(睡眠・仕事・学校・人間関係)に大きな支障が出ていないか

をチェックしてみてください。

「夜の暗い場所は避けよう」「知らない人の誘いには乗らない」

→ 現実的な危機管理として大事な感覚

「外に出るのが怖い」「ニュースを見るたびに眠れなくなる」

→ 過剰な不安に振り回されている可能性

もし不安が強すぎてつらい場合は、

信頼できる家族や友人、場合によっては専門家に相談することも

十分に「現実的な対策」のひとつです。

次の章では、さらに学びを深めたい方のために、

信頼できる本をいくつかご紹介します。

「もっとちゃんと勉強してみたい」という方は、

ぜひチェックしてみてください。

10.更に学びたい人へ

――本でじっくり「メディア」と付き合う力を育てる

この記事を読んで、

「メディアの影響や『培養効果』を、もう少しちゃんと勉強してみたい」

と感じた方に向けて、

書籍を4冊厳選してご紹介します。

① 『10歳からの 図解でわかるメディア・リテラシー

「情報を読み解く力&発信する力」が身につく本』

中橋 雄(監修)

■ この本はどんな本?

メイツユニバーサルコンテンツから出ている、

小中学生向けのメディア・リテラシー(情報を読み解く力)の入門書です。

判型:A5判・128ページ

「メディアってそもそも何?」という超基本から

ニュースの読み方

情報の作り方・発信の仕方

までを、図解やイラストたっぷりでやさしく説明してくれます。

■ なぜおすすめ?(今回の記事とのつながり)

「テレビやネットが、どうやって“現実のイメージ”に影響しているの?」

「ニュースって、そのまま信じていいの?」

といった疑問を、10歳くらいからでも分かる言葉で整理してくれる一冊です。

培養効果は、「くり返し見る情報が世界の見え方を育てる現象」でした。

この本を読むと、

「そもそもメディアとは何か」

「どう読み解けばいいのか」

という土台ができるので、

今回の記事で紹介した内容も、よりしっかり腑(ふ)に落ちてきます。

② 『正しく疑う:新時代のメディアリテラシー(新時代の教養)』

池上 彰(監修)

■ この本はどんな本?

学研プラスの「新時代の教養」シリーズの一冊で、

小5〜高校生を主な対象にしたメディア・リテラシー本です。

判型:A5変型・176ページ

収録テーマ:

闇バイト

悪ふざけ投稿

誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)

炎上

フェイクニュースやデマ

ゲーム課金

SNSや生成AIとの付き合い方 など

「情報との向き合い方、発し方を池上彰がナビゲートします」と紹介されています。

■ なぜおすすめ?(今回の記事とのつながり)

培養効果は、

「くり返し見るコンテンツが、

『世界ってこういうところだ』という感覚を育ててしまう」

という話でした。

この本では、そこからさらに一歩進んで、

「どの情報を、どこまで信じるべきか」

「疑うことと、拒絶することは違う」

という視点を学ぶことができます。

「ドラマやニュースを見すぎてしまう」

「SNSの情報にもよく振り回されてしまう」

という人が、実践的な“心の守り方”を学ぶための一冊として、とても相性がいい本です。

③ 『【改訂版】メディア・リテラシー論

――ソーシャルメディア時代のメディア教育』

中橋 雄(著)

■ この本はどんな本?

北樹出版から出ている、

大学レベルのメディア・リテラシー理論の教科書です。

出版:2021年(改訂版)

187ページ前後の構成で、

「ソーシャルメディア時代のメディア教育」をテーマにしています。

教育学の専門誌でも書評が出ていて、

大学の授業でも実際に使われているテキストです。J-STAGE

■ なぜおすすめ?(今回の記事とのつながり)

今回の記事では、「培養効果」という

メディア効果の理論を入り口にしましたが、

本気で深く学ぶには、

メディア・リテラシー教育の全体像

学校や社会での実践例

子どもへの教え方

まで見ていくことが大切です。

この本は、まさにその「地図」となる一冊です。

「将来、教育やメディアの仕事に関わりたい」

「培養効果を、授業や講座の中でどう扱えばいいか知りたい」

という方には、特におすすめできます。

④ 『入門メディア社会学』

井川 充雄・木村 忠正 編著

■ この本はどんな本?

ミネルヴァ書房から出版されている、

大学1・2年生向けのメディア社会学の入門テキストです。

「現代のメディアがどのように生成されてきたのかを、

その歴史をたどりながら解説する初級テキスト」

と説明されています。

書評によると、章立ての中で、

メディアの歴史

インターネットと「デジタルネイティブ」

マスコミ研究やオーディエンス研究(受け手の研究)の流れ

メディア・イベント論(大きな儀礼的なイベントをメディアがどう扱うか)

メディア調査・研究の方法

音楽とメディアの関係

などが、バランスよく紹介されています。

■ なぜおすすめ?(今回の記事とのつながり)

培養効果は、

「メディアが人々の世界観をどう育てるか」という理論でした。

この本を読むと、

「そもそも現代のメディアは、どういう歴史を経て今の形になったのか」

「メディアと社会は、お互いにどう影響し合っているのか」

といった“もっと大きな地図”の中に、

培養効果を位置づけて考えられるようになります。

「理論単体ではなく、社会全体の中でとらえ直したい」

「メディア研究の他の考え方も知りたい」

という中級〜上級者に、とても相性の良い一冊です。

レベル別・ざっくり選び方

まずはやさしく、小学生〜中学生でも読みたい

→ 『10歳からの 図解でわかるメディア・リテラシー』

ニュースやSNSとの付き合い方を実践的に学びたい(中高生〜大人)

→ 『正しく疑う:新時代のメディアリテラシー』

理論として体系的に学びたい(大学生〜社会人)

→ 『【改訂版】メディア・リテラシー論』

メディアと社会全体の関係も含めて、広く理解したい

→ 『入門メディア社会学』

今回の記事が、

あなたの「心の中の世界観」を見直すきっかけになり、

ここで紹介した本が、

さらに一歩深く学んでいくための道しるべになればうれしいです。

11.疑問が解決した物語

あのサスペンスドラマの夜から、少し時間がたったころ。

進学先を調べていた高校3年生のアキさんは、

スマホで「都会 怖い テレビ」と検索し、

たまたま**『培養効果(ばいようこうか)』を解説したブログ記事**を見つけます。

読み進めるうちに、

「ドラマやニュースを見続けることで、

その世界が“現実”だと思い込みやすくなる現象なんだ…」

「じゃあ、私が都会を怖がっていたのは、

私だけがおかしいんじゃなくて、

映像の影響もあったってことなんだ」

と気づき、胸のざわざわが少し軽くなりました。

その夜、アキさんはノートを開きます。

- 「ドラマの都会=現実の都会」と思い込んでいた

- 怖さの全部が事実じゃなくて、

一部は『培養効果』で説明できる - なら、メディアとの付き合い方を変えれば、

この怖さも変えられるかもしれない

そう書き出すと、「自分はただの心配性だ」と

責めていた気持ちが、少しやわらぎました。

それからアキさんは、

- 犯罪系の特番をダラダラ見続けない

- ニュースはワイドショーだけでなく、

統計やデータも一度確認してみる - 都会に住むいとこに、「実際の暮らし」を聞いてみる

といった、小さな行動を続けていきます。

やがてオープンキャンパスで東京を訪れたとき。

駅前で人の多さに驚きつつも、よく見るとそこにいるのは、

- 通学中の学生

- 仕事帰りにコンビニへ寄る会社員

- 子どもと散歩をする家族

など、ドラマとはまったく違う

**「ふつうの日常の都会」**の姿でした。

「危険もあるけれど、

ここで普通に暮らしている人もたくさんいるんだ。」

アキさんの中で、

「都会=100%危険」

だったイメージは、

「気をつけるポイントはあるけれど、

工夫しながら生きていける場所」

へと、少しだけ現実に近づいていきました。

ノートの最後のページに、アキさんはこう書きます。

・テレビやネットは“世界の一部”しか映していない

・不安が強くなったら「これは培養効果かも?」と一歩引いてみる

・画面だけでなく、自分の目と耳で世界を確かめてみる

「私は、私のペースで、

自分の“現実の見方”を育てていく。」

──アキさんの物語はここでひと区切りです。

では、画面の前のあなたはどうでしょうか。

あなたの「なんとなく怖い」「なんとなく不安」にも、

もしかしたら『培養効果』が混ざっているかもしれません。

もしそうだとしたら、

あなたならメディアとの付き合い方を

どこから変えてみたいですか?

12.文章の締めとして

ここまで読み進めてくださったあなたは、

きっとどこかで、自分の中の「当たり前」を

そっと見つめ直してくれたのだと思います。

テレビやスマホの画面に映る世界は、

たしかに私たちの心を揺らします。

怖くさせたり、不安にさせたり、

ときには勇気づけてくれたりもします。

でも、その全部を「現実そのもの」だと決めつけずに、

「これは、誰かが切り取った一部なんだ」

「自分の目で見て、感じて、考えることも大事なんだ」

と、一歩引いて考えられるようになったとしたら――

それは、もう立派な“あなた自身の力”です。

不安をゼロにすることはできなくても、

不安とどう付き合うかは、すこしずつ選び直すことができます。

今日この記事を読んだことが、

あなたが自分の「現実の見方」を

ていねいに育てていくきっかけになればうれしいです。

注意補足

本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

メディア効果論・培養理論に関する学術論文・解説サイト

メディアリテラシーやメディア論の入門書

など、信頼性が高いと考えられる情報源をもとに、

できるかぎり正確にまとめています。

ただし、

研究者のあいだでも、解釈や強調点には違いがあります

新しい研究やデータによって、今後内容がアップデートされる可能性があります

そのため、

「これが唯一の絶対的な正解」というよりも、

「自分で興味を持って調べ、考えるための入り口」

として読んでいただければ幸いです。

このブログで芽生えた興味をきっかけに、

本や論文という土でじっくり耕し、

“見せられた現実”から“見つけた現実”へと、

自分だけの『培養効果』を育ててみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

今日のこの小さな学びが、

あなたの中でそっと育っていく「良い培養効果」になりますように。

コメント