「知らないことを、知らないまま信じてしまう」——人はなぜ、自分の実力を過信してしまうのか?

心理学が明かす“自信の錯覚”と、気づきから始まる本当の成長の物語。

🧠知らないことを、知らないまま信じてしまう——『ダニング=クルーガー効果』の罠

テスト前に「今回は余裕」と言って勉強しないのに、結果がふるわない——

あなたのまわりにも、こんな場面はありませんか?

⏱️ 3秒で分かる結論

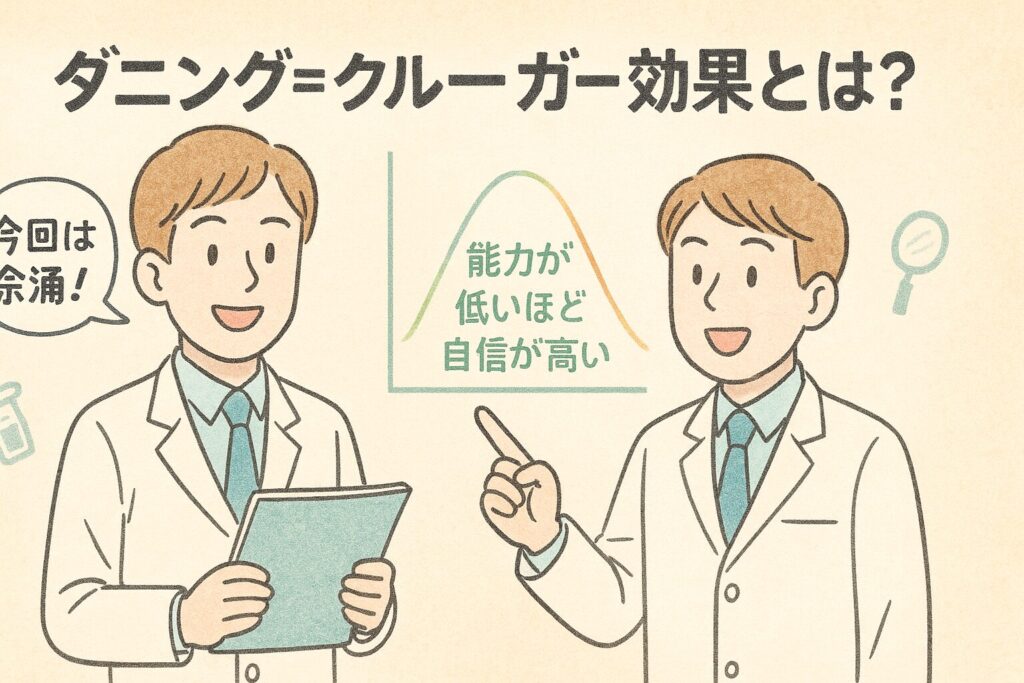

ダニング=クルーガー効果とは、

「わからないことに気づけないために、自分の実力を必要以上に高く見積もってしまう」

という認知バイアスのことです。

🧒 小学生にもスッキリ一言で

むずかしいことをまだあまり知らない人ほど、

「もう分かった!」と思いこみやすいのです。

だから練習や準備をさぼってしまい、結果がよくないことがあります。

1. 今回の現象とは?

まずはキャッチコピー

「わかっているつもり」はどうして生まれる?(この“法則”とは?)

このようなことはありませんか?

- **「資料は頭の中にあるから大丈夫」**と言いながら、実際はスライドが未完成。

- **「英語ならノリでいける」**と海外出張へ。会話が詰まり、交渉が空回り。

- **「動画で見たから作れる」**とDIYに挑戦。道具不足でやり直し続き。

- **「簡単だから直前でOK」**と試験勉強を後回し。ケアレスミスが大量発生。

- **「自分の感覚が正しい」**と他人の助言をはねつけ、修正の機会を逃す。

いずれも、自分の実力や準備の不足に気づきにくいことが根っこにあります。

これがダニング=クルーガー効果の典型的なパターンです。

この記事を読むメリット

- 過信のサインに気づけるようになります。

- 準備不足やミスを減らすコツが分かります。

- 人間関係のイライラ(“なんで分からないの?”)をやわらげられます。

- 自己成長の近道(正しい振り返りと学び方)が身につきます。

2. 疑問が浮かんだ物語

新任チームの発表会。

後輩の翔太くんは胸を張ります。

「自信あります! 任せてください!」

当日、スライドは整っていません。

質問にも答えが詰まります。

それでも翔太くんは笑って言います。

「まあ、本気出せば大丈夫っす。」

——私は心の中でつぶやきます。

どうして? どこからその自信は湧いてくるの?

準備が足りないって、気づかないのかな。

私も同じことを、別の場面でやっていないだろうか——。

不思議さが少しずつ大きくなります。

謎だな。どうしてこういう気持ちになるんだろう。

答えを知って、うまく向き合えるようになりたい。

そんな“モヤモヤ”の正体が、この先で明らかになります。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

この現象はダニング=クルーガー効果が関わっています。

「自分の“わからなさ”に気づけないために、わかったつもりになる」——それが過大評価を生み、準備不足や行動の空回りにつながるのです。

ここまでの(あるある)・(物語)で浮かんだ疑問の答えは、

- 準備が甘くなる理由:自分の穴に気づきにくいから。

- 自信が揺らがない理由:自己評価を支えるメタ認知が未発達(または働きにくい)だから。

- 他人の助言を受け入れにくい理由:自分の見立てに確信を持ってしまうから。

ここから先では、

なぜその錯覚が起こるのか(仕組み)

代表的な誤解と注意点

今日からできる対策(行動レシピ)

を図解いらずの短段落でていねいに解説します。

気になった方は、このまま一緒に学びを深めましょう。

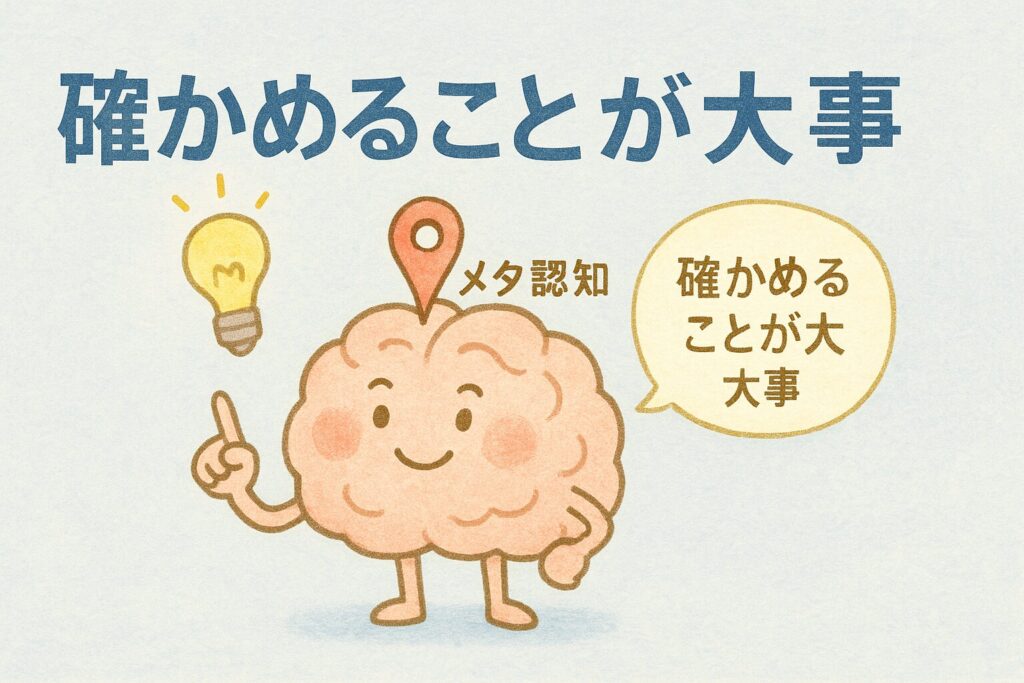

“段階の理解”の要点

- 原因:自分を客観視するメタ認知の不足

- 結果:実力の過大評価/準備の過少投資

- 対策の方向性:外部基準(他者レビュー・小テスト・チェックリスト)で自己評価を校正する

4. 『ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger Effect:ダニング=クルーガー・エフェクト)』とは?

- 定義(要点)

1999年、心理学者**デイヴィッド・ダニング(David Dunning:デイヴィッド・ダニング)とジャスティン・クルーガー(Justin Kruger:ジャスティン・クルーガー)**が示した認知バイアスで、能力の低い人ほど自分の能力を過大評価しやすく、欠点に気づきにくいという現象です。代表的な課題(論理・文法・ユーモア判断など)で一貫して観察されました。 - 背景にある仕組み

鍵はメタ認知(metacognition:メタコグニション)——「自分の認知・学習を客観的にモニターして調整する力」です。メタ認知が十分でないと、自分の誤りや限界に気づきにくく、“わかったつもり”が強まりやすいのです。 - 提唱者(紹介)

ダニング博士は**自己洞察(self-insight)や無知の無知(unknown unknowns)を扱う研究を多数発表。2011年の総説では、「人は自分の無知の範囲を最も知らない」**という逆説を、実証研究と身近な例で整理しています。

※用語補足

- メタ認知:自分の理解度やミスを“上から”点検し、学習や判断を修正する仕組み。学習計画・自己テスト・振り返りなどが具体的行動です。

5. 研究内容

実験の中身をやさしく

- 参加者を成績で4分位に分け、自己評価と客観評価を比較

下位群ほど「実力<自己評価」のギャップが大きく、上位群は控えめに見積もる傾向(実力>自己評価)を示しました。課題はユーモア判断・論理推論・文法など複数領域で再現。 - “無知の無知”の検証

研究では、間違っている人ほど自分の誤りに気づきにくいこと、他者の実力を正しく見積もることも苦手になりやすいことが示されました。 - その後のレビュー・拡張

ダニング(2011)は、日常の意思決定・専門知識・社会問題の認識にまで広がる“見えない無知”のメカニズムを整理し、教育や組織での示唆をまとめています。

※注意(研究法に関する議論)

近年、統計的作図や測定誤差が“効果”を一部誇張して見せるのでは、という批判もあります(Gignac & Zajenkowski, 2020)。対して**再検証・応答研究(2023)は、分析法を吟味したうえで「自己評価の誤差は能力と関連しうる」**点を支持する所見を提示しています。解釈は“度合いの精密化”が重要というのが現在地です。

6. 脳の動き・精神面

サイエンスの視点

- 前頭前野(prefrontal cortex:プリフロントル・コーテックス)とメタ認知

メタ認知の正確さは前頭前野と関連することが示され、**右吻側外側前頭前野(rostrolateral PFC:ロストロラテラル・ピーエフシー)**などが“自分の判断を評価する”過程に関与します。課題成績とは独立にメタ認知の個人差が見られる点も重要です。 - 心理プロセスのまとめ

- 知識が浅い → 2) 誤り検出が弱い → 3) 自己評価が高止まり → 4) 準備へ投資しない → 5) 結果が伸びない。

逆に、学習の見える化・外部フィードバックが入ると、メタ認知が働き、自己評価が調整されます。

- 知識が浅い → 2) 誤り検出が弱い → 3) 自己評価が高止まり → 4) 準備へ投資しない → 5) 結果が伸びない。

7. 実生活への応用

今日からできる「行動レシピ」

A. 自己評価の“校正”

- ミニテストで現実を知る(過去問10問・タイムトライアル)

- ピアレビュー(同僚・友人に見てもらう)

- チェックリスト(準備項目を可視化)

→ 「根拠のない自信」を外部基準で調整します。

B. 学びの“メタ認知”を育てる

- 自己テスト→間違いノート→再テストのループ

- 計画の見直し(所要時間の見積もりと実績の差を記録)

→ 自分の“見積もり癖”が数値化され、勘ではなくデータで修正できます。

メリット:ミスの早期発見・準備の最適化・人間関係の摩擦減少

デメリット:短期的に痛い(自尊心がチクっとする)→小刻みに導入すると負担が軽く続きます。

8. よくある誤解と注意点

- 誤解①:「無能な人を指すレッテル」

→ いいえ。誰にでも起こりうる一般的バイアスです。状況や領域で入れ替わります。 - 誤解②:「必ず“自信の山→谷→再上昇”の曲線になる」

→ グラフの見栄えは分析法次第。**効果の本質は“評価のズレ”**です。 - 誤解③:「自信は悪い」

→ 根拠のある自信は重要。問題は根拠のない過信です。調整の道具がメタ認知です。

9. おまけコラム

「インポスター現象(Impostor Phenomenon:インポスター・フェノメノン)」とは?

実力や成果があるのに「自分は大したことない」「まぐれ」と感じてしまう心性。ダニング=クルーガー効果とは自己評価のズレの“反対側”に位置づけられます。対処は事実の棚卸し(エビデンス収集)と第三者評価の可視化が基本です。

10. まとめ・考察

もう一度、シンプルに

🧭 結論

**「わからないことに気づけない」**と、

人は自分の実力を正しく評価できなくなります。

その結果、

過大評価 → 準備不足 → 結果の不振

という負の連鎖が生まれます。

これが、心理学でいう

ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger Effect:ダニング=クルーガー・エフェクト)。

私たちは皆、この“思い込みの霧”の中を、

少なからず歩いているのかもしれません。

🧠 対策の核心

この効果を防ぐカギは、

**「外部基準」×「メタ認知(メタコグニション:自分を客観視する力)」**のトレーニングです。

🔹 外部基準

他人のフィードバック・テスト・データ・記録——

これらの**“鏡”**が、自己評価の歪みを整えてくれます。

🔹 メタ認知のトレーニング

「自分は本当に理解できている?」と

一歩引いて観察する習慣をつけることで、

確信より検証を重視する思考が育ちます。

つまり、「信じる」より「確かめる」ことが、

成長を支えるいちばんの近道です。

💬 考察

“成熟”とは、

確信の強さではなく、

検証の速さだと思います。

自信を持つことは悪くありません。

ただしその自信には、

小さな検査窓をつけておきましょう。

「自分の判断は正しいか?」

「いまの理解は最新か?」

——そう問い直す一瞬が、

あなたを次のステージへ導いてくれます。

🪞読者への問いかけ

あなたは最近、

「知らないことを知らないまま」にしていませんか?

ほんの少し勇気を出して、

“確かめる”一歩を踏み出してみてください。

その瞬間から、

**学びは「無知の克服」ではなく「気づきの冒険」**へと変わっていきます。

🧩 Q&A/「よくある質問:ダニング=クルーガー効果をもっと深く知る」

Q1. ダニング=クルーガー効果って、誰にでも起こるのですか?

A. はい、誰にでも起こりえます。

この効果は「能力が低い人だけの話」ではなく、専門外の領域においては誰でも“初心者”になるためです。

たとえば、医師でも料理の分野では「自信過剰な素人」になることがあります。

Q2. 「自信があること」と「ダニング=クルーガー効果」は違うの?

A. 違います。

前者は「根拠ある自信」、後者は「根拠なき過信」。

区別のポイントは、検証や根拠を持っているかどうかです。

Q3. 逆に「自信がなさすぎる人」にも関係ありますか?

A. はい。

実は反対側に「インポスター現象(Impostor Phenomenon)」があります。

これは“本当はできているのに自信が持てない”心理。

自己評価が低すぎるのも、別のバイアスなのです。

Q4. ダニング=クルーガー効果を克服するには?

A. 方法は3つあります。

1️⃣ 他人にチェックしてもらう(外部基準)

2️⃣ 小テストや振り返りで現実を可視化

3️⃣ 「確かめる癖」を持つ(メタ認知)

“自分を疑う勇気”がいちばんの特効薬です。

Q5. この効果は職場でも見られますか?

A. 非常によく見られます。

特に新規プロジェクトや昇進直後など、自信と責任のギャップが大きい場面で起こりやすいです。

上司や同僚の視点を取り入れる「ピアレビュー文化」が予防になります。

Q6. SNSで「専門家でも間違う」と言われるのは、これと関係ありますか?

A. 部分的に関係します。

専門家でも「自分の専門外」を扱うと、過信が起こりやすい。

また、社会的地位が高いほど「自分の誤りを認めにくい」心理も重なります。

Q7. 子どもの教育にも応用できますか?

A. もちろんです。

子どもに「間違いを見つけること=悪いことではない」と伝えると、

メタ認知の芽を早く育てることができます。

Q8. 「わからない」を素直に言えるようになるには?

A. 「知らない」と言える環境づくりが大切です。

職場や学校で、“指摘=責める”ではなく“気づく機会”として受け止める文化があると、効果的です。

Q9. 自信を持つことが悪いことのように感じてしまいます…

A. 自信そのものは悪ではありません。

大切なのは、「根拠のある自信」に育てること。

「過信」と「確信」は紙一重ですが、検証の有無で決まります。

Q10. この現象を仕事・勉強で活かすには?

A. “仮説→検証→修正”のサイクルを回すことです。

「一度で完璧」を目指すより、“間違える→直す”を前提に動く方が早く成長できます。

11.📚 更に学びたい人へ

——実在する日本語版書籍から、確かな知識を広げる——

ここでは、ダニング=クルーガー効果をより深く理解したい方のために、

書籍を4冊ご紹介します。

🐣 初学者・小学生高学年にもおすすめ

『マンガでわかる行動経済学 いつも同じ店で食事をしてしまうのは? なぜギャンブラーは自信満々なのか?』

著:ポーポー・ポロダクション

📖 本の特徴

行動経済学をマンガ形式で紹介。日常の「不思議な行動」を題材に、

なぜ人は自分を正しく評価できないのか、心理のクセを楽しく学べます。

💡 おすすめ理由

難しい専門用語が一切なく、小学生高学年〜大人まですんなり読めます。

「ダニング=クルーガー効果」や「確証バイアス」などを笑いながら理解できる入門書です。

📘 中級者向け(体系的に理解したい人へ)

『データ分析に必須の知識・考え方 認知バイアス入門 分析の全工程に発生するバイアス その背景・対処法まで完全網羅』

著:山田 典一

📖 本の特徴

「分析の落とし穴」を中心に、人間の思考がどのようにズレるかを

実務目線で整理した良書。研究・仕事・教育の現場にも応用可能。

💡 おすすめ理由

「なぜデータを見ても間違うのか?」を認知心理学+実務知識で明快に解説。

バイアスの背景と対処法を1冊で学びたい人に最適です。

🧠 全世代におすすめ(日常にも使える心理学の地図)

『あなたの世界をガラリと変える 認知バイアスの教科書』

著:西 剛志

📖 本の特徴

テレビ出演も多い脳科学者が、人の思い込み・錯覚・勘違いを

科学的かつわかりやすく解説。豊富な図解と実例で飽きずに読めます。

💡 おすすめ理由

「人はなぜ誤解するのか?」という根本的なテーマを、

心理学・脳科学・ビジネス実践の3方向から立体的に理解できます。

**“自分を見つめ直すきっかけ”**をくれる一冊です。

🌟 世界的名著(深く掘り下げたい人に)

『予想どおりに不合理:行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

著:ダン・アリエリー(Dan Ariely)翻訳:熊谷 淳子

📖 本の特徴

MITの行動経済学者が、日常の「非合理な行動」を数々の実験で証明。

「なぜ自信過剰になるのか」「なぜ選択を誤るのか」を、

ユーモアと実例で解き明かす世界的ベストセラーです。

💡 おすすめ理由

ダニング=クルーガー効果の理解をさらに深めたい人に最適。

人間の「判断のズレ」を、笑いと驚きで学べる最高の入門兼応用書です。

📎 まとめ

| レベル | 書籍タイトル | 学びの特徴 |

|---|---|---|

| 初学者 | マンガでわかる行動経済学 | 楽しく心理を理解できる入門書 |

| 中級者 | 認知バイアス入門 | 実務・分析に使える知識体系 |

| 全体向け | 認知バイアスの教科書 | 思考のクセを可視化して整える |

| 上級・世界的定番 | 予想どおりに不合理 | 実験と科学で“人間らしさ”を学ぶ |

📚 ひとことアドバイス

本を読むときは、ただ「知る」だけでなく、

自分の過去の判断や発言に**“当てはめて考える”**のがおすすめです。

そうすることで、

「学び」が“気づき”に変わり、

今日からの行動が確実に変わります。

12.✨疑問が解決した物語

数週間後。

チームの次の発表会。

翔太くんが静かにパソコンを開いていました。

あの時のような勢いはありません。けれど、どこか落ち着いた表情です。

「この前の発表、いろいろ気づかされました。

“わかってるつもり”になってたんですね。」

彼は続けて言いました。

「先輩が教えてくれた“ダニング=クルーガー効果”、

あれを読んでから、自分の理解度をチェックするようにしたんです。

自分では気づけない“穴”があるかもしれないと思って、

資料は先に同僚に見てもらいました。」

当日のプレゼン。

前回とは見違えるほど、内容も整理され、質問にも冷静に答えています。

終わったあと、彼は少し照れくさそうに笑いました。

「まだ完璧じゃないけど、“わからないことに気づけた”気がします。」

——私はその言葉に、静かにうなずきました。

自信を持つことは悪くない。

でも本当の自信は、「知らない」を受け入れる勇気の上に立つのかもしれません。

人は誰でも、知らず知らずのうちに「わかってるつもり」になってしまう。

けれど、それに気づけた瞬間から、成長の一歩が始まるのです。

🪞教訓

- 本当の強さは「知らない」と言える勇気。

- 自分の理解を疑い、検証する人こそ信頼できる。

- 他者のフィードバックは、鏡であり、羅針盤。

💭読者への問いかけ

あなたの中にも、

「もう大丈夫」と思って止まってしまったことはありませんか?

もし今、ほんの少しでも“自信の影”に迷ったら、

一度立ち止まり、「本当に理解できているかな?」と問い直してみてください。

その一歩が、あなたを確実に次のステージへ導いてくれます。

🌱「知っているつもり」から「知ろうとする」へ。

それが、ダニング=クルーガー効果を超えるための、

いちばん静かで、いちばん確かな成長です。

13.🌿 文章の締めとして

気づいてみれば、

この物語の中で変わったのは翔太くんだけではありません。

私自身も、彼の姿を通して、

「自分のなかの“わかっているつもり”」に気づかされたのです。

人はみな、心のどこかで“自分は理解している”と思いたい生き物。

けれど、その安心こそが、ときに学びの扉を閉ざしてしまう。

わからないことを受け入れる瞬間は、

ちょっと悔しくて、少し怖くて、でもどこか清々しいものです。

そこには、成長の前触れのような静かな風が吹いています。

ダニング=クルーガー効果は、ただの心理現象ではなく、

「人がどうやって学び、どうやって賢くなるか」を

そっと映し出す鏡のようなもの。

私たちは、自信を手放すために学ぶのではなく、

本当の根拠をもった自信を育てるために学ぶのだと思います。

だからこそ、

“知らなかったことに気づけた日”を、恥ずかしがらずに喜びたい。

その日こそが、

昨日より確かに前へ進んだ証だから。

🌱 今日の自信が「昨日の思い込み」にならないように。

ほんの少しだけ、疑う勇気を持ってみよう。

その小さな一歩が、あなたの世界を静かに広げていきます。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる学術研究などををもとに作成していますが、

心理学の研究は常に更新され続けています。

新たな研究で定義や解釈が変わる可能性もあります。

🧭 本記事のスタンス

「これが唯一の正解」ではなく、

「自分を見つめ直すための入り口」です。

もしこのブログで、少しでも「なるほど」と感じたなら——

その“わかった気持ち”こそが、学びの入り口です。

どうかここで止まらず、

本や研究、実際の体験の中で、

「知ったつもり」を超えて、本当に理解する喜びを味わってみてください。

それが、ダニング=クルーガー効果を“読むだけ”で終わらせず、

自分の成長として生かすための、最初の一歩になります。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかこれからも、

「わかっているつもり」を越えて——本当の理解へと進む力を、忘れずに。

コメント