“無限に見える”のは目の錯覚?──反射・構図・自己相似がつくる“終わらない世界”のしくみ

合わせ鏡の“無限トンネル”は、『ドロステ効果』とどう違う?──見た目そっくりの2つの現象

洗面所で鏡を向かい合わせにしたら、奥の奥まで自分が無限に続く——そんな“鏡のトンネル”、見たことはありませんか?

✅ 3秒で分かる結論

ドロステ効果は、「絵」や「写真」の中で“自分自身を描く構図”という視覚トリック(イメージ上の再帰)です。

無限鏡(インフィニティ・ミラー)は、現実の光が鏡の間を行き来して何度も反射する「物理現象(ぶつりげんしょう)」。

つまり“本物の光”が奥へ奥へと跳ね返り、減衰しながら続きます。

🪞ドロステ効果は「絵の中の絵」、

無限鏡は「鏡の中の光」。

見た目は似ていますが、

ドロステは構図の再帰、無限鏡は光の反射、。

似て非なるふたつの“無限”なのです。

🧒 小学生にもスッキリ版(かみくだき)

写真の中に、同じ写真が入っていて、またその中にも同じ写真……

これを**ドロステ効果(ドロステ・こうか)**といいます。

合わせ鏡をすると、鏡の中に自分が何回も映って、どこまでも続くように見えるよね。

でもこれは、「光(ひかり)が行ったり来たりしている」からそう見えるんだ。

絵の中に絵を描くドロステとはちょっとちがって、

こちらはほんものの光が何回も反射しているんだよ。

たくさん反射すると、光はだんだん弱くなって暗くなり、

最後は見えなくなっちゃう。

だから、“ほんとうに無限”じゃなくて、無限に見えるだけなんだ。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ(疑問のかたち)

「無限に続く鏡のトンネルは、どうして止まらない(ように見える)の?」

「“絵の中の絵”は、なぜ同じ絵をくり返して見せられるの?」

「ドロステ効果とは? “自分をふくむ自分”の法則はどう成り立つ?」

こんなこと、ありませんか?(あるある例)

スマホで鏡越しセルフィーを撮ったら、画面の中に同じ自分が小さく何回も入っていた。

カフェの姿見が向かい合っていて、通路が果てしなく続くように見えた。

YouTubeでモニターをカメラで映す実験を見たら、画面がどんどん奥へ吸い込まれる映像になっていた。

友だちのスライドに、「スライドの中に縮小コピーのスライド」が入っていて、同じ構図が何回も出てきた。

この先を読むメリット

1分で疑問がスッキリ:名前と仕組みがわかります。

話のネタ&教養:アートや数学、デザインの自己参照をやさしく理解。

実用のヒント:伝わる図解や目を引くサムネの作り方に応用できます。

疑問が浮かんだ物語

夜。宿題のポスターづくりの手を止め、ふと姿見と壁の鏡を向かい合わせにして立ってみます。

次の瞬間、同じ自分が小さくなりながら奥へ奥へと続き、やがて遠い光の粒に。思わず息をのみます。

「本当に無限? それとも“そう見える”だけ?」

角度を少し変えると列の密度が変わり、暗いほど粒がにじんで消えるのに、**“続く感じ”**だけは消えません。

「絵の中に同じ絵を入れていったら、どこで終わるんだろう」

鏡の端のメモも、小さな枠の中にさらに小さくくり返されます。

ポスターの四角い枠を指でなぞりながら考えます。

「枠の中に同じ枠を置けば、さっきみたいな“続く感じ”を作れるのかな」

でも、どこかで必ず途切れるはず。

「私はどれが本物の“私”? ここにいる私? それともいちばん奥の点?」

胸の中で小さな謎が灯ります。「名前があるなら、理由もある。誰かに説明できるくらい知りたい」

小さな不思議は知りたい力へ。

このあと、目の前の“鏡のトンネル”の正体・名前・仕組みをいっしょに確かめていきます。

次へ。

すぐに分かる結論

お答えします。

鏡が“無限”に見えるのは、

実際に無限が存在するわけではなく、反射が何度もくり返されているからです。

1枚目の鏡に映る像が、もう一方の鏡に反射し、

それがさらに反対側の鏡へ……と、光が往復を続けることで、

私たちの目には“どこまでも続いているように”見えるのです。

このように、同じ画像が自分自身の中に繰り返し現れる現象を、

**「ドロステ効果(Droste effect/ドロステ・エフェクト)」**と呼びます。

オランダのココア缶「ドロステ社」のパッケージに描かれた、

“箱を持つ看護師が、その箱の中にも同じ自分を描いている”イラストから名付けられました。

理論上は永遠に続く構図ですが、

実際には光の弱まりや鏡の反射率の低下、視覚の解像度の限界によって、

途中で像がぼやけ、やがて見えなくなります。

つまり——「無限に見える」だけなのです。

噛みくだいて言えば、

「枠(画面)の中に同じ枠を小さく入れていく」

→ 「またその中にも同じ枠がある」

この**入れ子(再帰)**が、“果てのない世界”を作り出しているのです。

🌙 この“続く世界のトリック”をもう少し深くのぞいてみませんか?

ここから先では、

ドロステ効果の正体、

合わせ鏡(無限鏡)との違い、

そして日常やデザインへの活かし方まで、

わかりやすく丁寧にひもといていきます。

ミニFAQ

Q1. 合わせ鏡の“無限トンネル”はドロステ効果ですか?

A. 見た目は似ていますが別物です。合わせ鏡は光の多重反射(無限鏡)、ドロステ効果は**画像の自己参照(構図)**です。

Q2. ドロステ効果は本当に無限ですか?

A. 見え方としての無限です。現実の画像は解像度・光量・距離の限界で必ず途中で止まります。

Q3. スマホでわかりやすく作るコツは?

A. 同じ枠を2〜3回だけ入れ子にし、主役>反復の視線順を守るのがコツです。

**「終わらない映像の秘密」**が気になったなら、

ぜひこの先の段落で、いっしょにその不思議を学びましょう。

『ドロステ効果』とは?

定義

ドロステ効果(Droste effect/ドロステ・エフェクト)とは、一つの画像の“中”に同じ画像が現れ、その中にもまた同じ画像が現れる——という再帰(さいき/入れ子)の見え方です。

美術史では、ミザンアビーム(mise en abyme/ミズ・アン・アビーム)=「イメージの中のイメージ」という手法の一種として説明されます。

理論上は無限に続きますが、実際には解像度や表示サイズの限界で途中で止まります。

ポイント

・“同じ絵が、それらしい場所(例:額の中、箱のラベルの中)に自分自身をくり返し描く”のがコア要件。

由来(なまえの来歴)

名前の由来は、オランダのココア会社Droste(ドロステ)社の1904年のパッケージ。**看護師(ナース)がココアの箱を持ち、その箱にまた同じ看護師が…というデザインが人気となり、この表現が“ドロステ効果”**と呼ばれるようになりました(パッケージ画:ヤン・ミセット/Jan Misset)。

代表作と研究(エッシャーと数学)

版画家M.C.エッシャーの《プリント・ギャラリー》(1956)は、ドロステ効果の象徴的作品。後年、オランダ・ライデン大学の数学者デ・スミットとレンストラが複素解析を用いて構造を解析し、回転と縮尺の関係を示しました。エッシャー作品中央の“白い穴”に何が来るのか、数理的に再構成して見せたプロジェクトとして有名です。

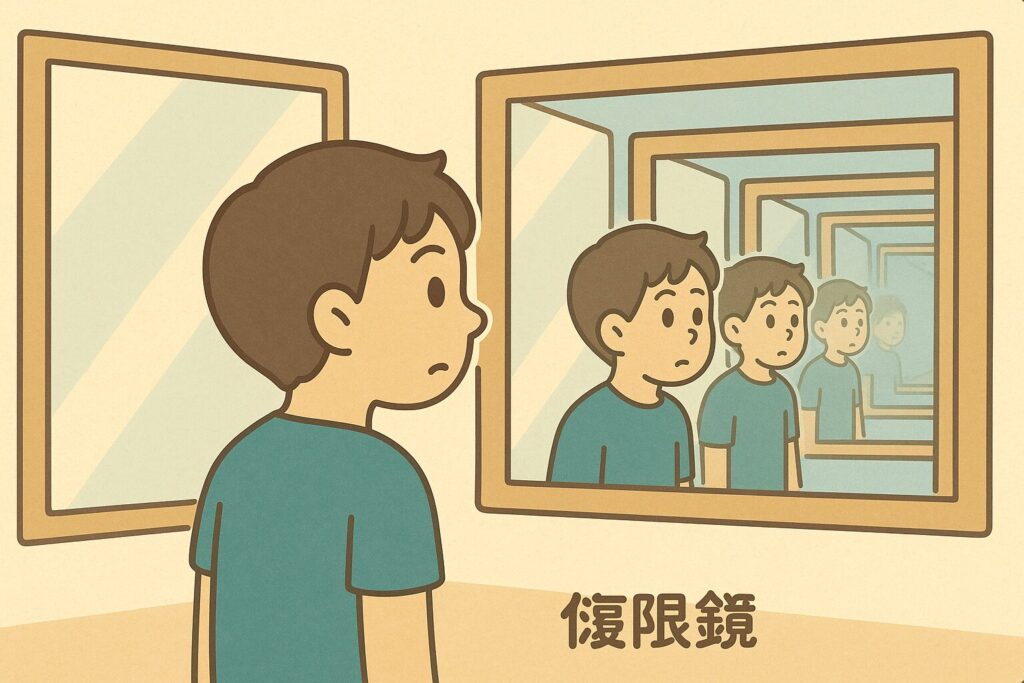

「無限鏡(infinity mirror/インフィニティ・ミラー)」との違い

合わせ鏡で見える“奥へ続くトンネル”は、二枚の(あるいは複数の)鏡が互いに反射をくり返すことで生じる物理的な反射の連鎖=無限鏡です。ドロステ効果は**「絵(写真)の中に“自分自身”を正しい位置関係で描く**」自己参照の構図のトリックで、現象の原理が異なる点に注意しましょう(見え方は似ていても、定義は別)。

なぜ注目されるのか?

背景・科学・社会での受け止め

心理・脳科学の視点:自己相似が生む“わかった感”

人の視覚は、階層構造やくり返しパターン(自己相似)に敏感です。再帰的な規則を含む図形(例:フラクタル)に対して、人は処理しやすさ(フルーエンシー)や好みを示すことが報告されています。子どもでも、自己相似の階層を読む力が発達とともに育つことが示唆され、再帰の理解が視覚にも関与する可能性が指摘されています。こうした**“規則の手がかり”が、ドロステ効果を直感的に面白い**と感じさせる土台です。

参考イメージ

・フラクタル(fractal)=自己相似をもつ形。自然界の木の枝ぶりや海岸線などに見られ、中くらいの複雑さに人は心地よさを感じやすいという報告もあります。

数学の視点:回転×縮小×座標変換

エッシャー《プリント・ギャラリー》の解析は、複素平面での写像(回転・拡大縮小)を使い、“自分を含む自分”を数式で再現できることを示しました。これにより、どの角度・どの倍率で再帰を掛ければよいか、設計可能になったのです。教育では、相似変換・座標変換・無限列などの導入例としても活用できます。

社会・デザインの視点:記憶に残る“メタ表示”

ドロステ社の缶に代表されるように、「自分を示す自分」というメタ表現は、一目でコンセプトが伝わるため広告・パッケージ・ジャケットで採用されてきました。“見せながら説明する”という機能を兼ねるため、ブランドの自己同一性やシリーズ性を強調する演出として効果的です。

どう活かす? どう避ける?

- 活かし方:

・スライドで「章の中に縮小スライド」を2〜3段入れて構成の繰り返しを可視化。

・サムネ/パッケージで“枠中の枠”を用い、統一感と訴求点を強調。

・授業・ワークショップで、相似・スケールを一発体感させる教材として。 - 注意・防ぎ方:

・やり過ぎると可読性低下(小さすぎて見えない、情報過多)。

・無限鏡=ドロステと混同しない表現・表記(学習用資料では特に)。

・スマホでは3回程度の繰り返しにとどめ、主役情報が小さくなりすぎないように。

(根拠:定義と違いは上記ソース/視覚処理は自己相似研究の知見を踏まえる)

「なぜ惹かれるのか」がわかった今度は——

今日から使える具体ワザへ。

スマホでも紙でも伝わるよう、“枠の中の枠”=自己参照をやさしく形にしてみましょう。

つづく章では、資料・デザイン・授業・動画の順に、手順つきで紹介します。

実生活への応用例

すぐ使えるヒント

わかりやすい資料づくり

- 狙い:全体→各章→各項の同じ骨組みを、見た目で“予告”する。

- やり方(最短版):

- 章トップのスライドを画像としてコピー。

- その画像を小さくしてスライド右下に額ぶち風に配置。

- さらにもう一段だけ小さくして、2〜3回の反復で止める。

- 効きどころ:読者の見取り図が先に入り、内容理解が早まる。

- 注意:やりすぎると主情報が小さくなる。大タイトル>本文>反復枠の視線の順路を守る。

商品パッケージ/サムネイル(サムネ)

- 狙い:シリーズ性や一貫性を“ひと目”で伝える。

- 例:コーヒー豆の新ブレンドを告知するサムネで、主画像の中に小さい主画像を2段入れ、連載回の統一感を演出。

- コツ:

- ロゴは最外側に、小さいロゴは淡く。

- 被写体の顔や商品名は反復枠では隠さない。

- メリット:記憶に残る/シリーズとして識別されやすい。

- デメリット:情報量が増え、縮小表示で潰れやすい。

教育・学習(数学・情報・美術のクロスオーバー)

- 狙い:相似(そうじ)・スケールの概念を体感で理解。

- 黒板・ホワイトボード例:

- 四角い額ぶちを描く。

- その内側に同じ額ぶちを小さく描く。

- 3段で止めて、「相似比」「縮尺」「再帰(入れ子)」のことばを結びつける。

- STEM×ART(STEAM):プログラミング授業では“回転+縮小をループ**”と説明。複素数は難しければ、**「毎回ちょっと回して、ちょっと小さく」**と噛み砕く。

動画・ライブ演出(ビデオ・フィードバック)

- 英語表記:video feedback(ビデオ・フィードバック)

- 狙い:動くドロステの臨場感。

- 手順(安全・簡易):

- カメラの映像をモニターに出す。

- そのモニター画面を同じカメラで撮る。

- 角度や距離を少し変えると、渦を巻くような奥行きが生まれる。

- 注意:点滅・激しい動きは酔いやすさに配慮して短時間に。

写真・イラストの“おうち練習”

- 最短3ステップ:

- 写真を複製して縮小。

- 額ぶちの内側や看板の面など“置くと自然な場所”へ貼る。

- もう1段だけ同じ手順。スマホ閲覧は3段までを目安に。

- 言い換え:“そこにあるはずの面”に“同じ面”を置くと説得力が出る。

効果的に使うポイント(Do / Don’t)

Do

- 主役>反復の視線の順を守る

- 2〜3回の反復で止める(スマホ最適)

- 置き場所の必然性(額の中、ラベルの中、画面の中)

Don’t

- 主役を反復枠で隠す

- 反復数を増やしすぎる(可読性ダウン)

- 無限鏡=ドロステと混同した説明

まとめ:メリット/デメリット

- ✅ メリット:

- 目を引く/記憶に残る

- 構造を直感で伝える(“同じ型が続く”の予告)

- 学習の導入に向く(相似・縮尺・再帰)

- ⚠️ デメリット:

- 小さくなりすぎて読めない

- 情報過多で主役が弱まる

- 誤用すると**“トリックだけ”**に見える

次章では、誤解されやすい点ややってはいけない落とし穴を、理由と対策つきで整理します。

注意点・誤解しがちな点

理由と対策

注意点(基本)

- 合わせ鏡=ドロステではない

- 無限鏡(インフィニティ・ミラー)は反射の物理。

- ドロステ効果は構図の自己参照。

- 用語の線引きを必ず明記。

- “無限”は比喩

- 画像は解像度・ディスプレイサイズ・印刷解像度でどこかで止まる。

- **「無限に見える」**という表現にとどめる。

似ているけれど別の現象たち

――ドロステ効果とのちがいを見分けよう

ドロステ効果に似た“無限に見える”現象はいくつかあります。

見た目はそっくりでも、起きている仕組みはまったく別です。

🪞 無限鏡(インフィニティ・ミラー)

鏡を向かい合わせにしたとき、奥へ奥へと像が続く――

あの「鏡のトンネル」は、光の反射によって起こる現象です。

鏡Aで反射した像を鏡Bが再び映し出し、

その像がまた鏡Aに反射して……という物理的な反射の連鎖。

それが“無限に見える”理由です。

つまり、無限鏡は**現実の光の往復(反射)**で生じます。

一方ドロステ効果は、**絵や写真の構図として再現された“見かけの無限”**です。

👉 無限鏡=物理現象

👉 ドロステ効果=構図の再帰(入れ子)

同じ「無限に見える」でも、原理が違うのです。

🌀 フラクタル構造(Fractal structure/フラクタル・ストラクチャー)

自然界にたくさんある「どんなに拡大しても同じ形が現れる構造」。

これがフラクタルです。

木の枝、雪の結晶、海岸線、ブロッコリーの形……

どこを見ても「小さな部分が全体に似ている」。

これを**自己相似(じこそうじ)**と呼びます。

フラクタルは、自然や数学の法則が生み出す**“無限のくり返し”の構造**。

対してドロステ効果は、

人の手で「自己相似をデザインに取り入れた構図」です。

つまり、

フラクタル=自然の自己相似

ドロステ効果=人の目と構図による自己相似

どちらも「似たものが中にある」けれど、

生まれる世界(自然かデザインか)が違うのです。

🔁 自己相似(Self-similarity/セルフ・シミラリティ)

自己相似とは、

「自分の中に、自分と似た形がある」

という性質のこと。

フラクタルもドロステ効果も、

この自己相似という性質を共有しています。

ドロステ効果は、

「画像の中に同じ画像を入れる」ことで、

自己相似を“見える形”にした表現なのです。

💡 まとめ(見た目は似ても、原理はちがう)

| 現象名 | 原理 | 特徴 | ドロステ効果との違い |

|---|---|---|---|

| 無限鏡(インフィニティ・ミラー) | 光の反射 | 実際の鏡で“無限”に見える | 物理現象(リアル) |

| フラクタル構造 | 自然・数学の法則 | 部分が全体に似る | 自然現象(法則) |

| ドロステ効果 | 画像の自己参照 | 絵や写真でくり返す | 人工的・構図的な自己相似 |

「似ているけれど違う」を見分けられると、

“本当のドロステらしさ”がもっとくっきり見えてきます。

危険な考え方(NG)

- 効果だけで中身を隠す:

反復の面白さで情報の弱さをごまかすのは逆効果。 - 反復を“目立てば勝ち”で増やす:

スマホでは主情報が潰れる。 - 権利無視の合成:

他人の画像をトレース・加工して反復すると著作権の問題に触れることがある。

誤解を生む点/なぜ誤解されるのか

- 見た目が似ているから:

奥へ続く感じが両者(無限鏡とドロステ)に共通するため、原理の違いが伝わりにくい。 - 言葉の印象:

「無限」という言葉が物理的無限を連想させる。 - 縮小表示の限界:

反復が潰れてただのノイズに見える。

誤解・リスクを避ける方法(チェックリスト)

- 用語をセットで書く:

「ドロステ効果=自己参照の構図」「無限鏡=鏡の反射」を同じ行で対比。 - 反復は3回まで:

スマホ基準で読める大きさかを常に確認。 - 主役を守るレイアウト:

反復枠のコントラストを落とし、主役を最前面に。 - 著作権に配慮:

自分の写真/フリー素材で練習。商用は利用規約を確認。 - 閲覧者への配慮:

動画の激しい点滅は避け、**持病(てんかん・酔いやすさ)**への注意書きを。

使って伝わる。間違えずに魅せる。

“枠の中の枠”を2〜3回だけ重ね、主役を前に。

ドロステ=構図、無限鏡=反射。

この線さえ守れば、あなたの資料もサムネもひと目で伝わる。

学びは体で。

黒板に額ぶちを描き、小さく重ねる。

子どもの目に、法則が灯る瞬間が現れます。

それが相似であり、スケールであり、再帰のはじまり。

動画は呼吸を忘れない。

渦を巻く画面は、短く・やさしく。

強い演出のあとには、静かな画を置く。

見る人の体温を、置き去りにしないために。

そして——誤解は先回りで解く。

“無限”は見え方で、現実はどこかで止まる。

対比の一行を添えるだけで、わかりやすさは跳ね上がる。

伝わる説明は、安心して広がる。

ここまでで“枠の中の枠”の静止画はマスターできました。

次は動く世界へ一歩。**ビデオ・フィードバック(video feedback/ビデオ・フィードバック)**という手法を使うと、リアルタイムで渦を巻くドロステを体験できます。

次章では、おまけのコラムやミニ作例へ。

今日の学びを、あなたの表現に落とし込みましょう。

おまけコラム

動画でつくる“動くドロステ”(新しい視点+ミニ作例)

🪞 補足:無限鏡とのちがい

この「動くドロステ」は、見た目は無限鏡に似ていますが、

原理は**構図が自分をくり返す“ドロステ効果”**に近いものです。

実際の光の反射ではなく、カメラが“自分自身を映す”という映像的な自己参照で成り立っています。

仕組み(かんたん解説)

- 原理:カメラが映している画面(モニター)を、その同じカメラで再び撮ると、画面の中に“いまの画面”が入り続ける自己参照(じこさんしょう)のループが生まれます。

- 静止のドロステが構図の再帰(さいき)なのに対し、こちらは時間方向にも変化し、渦・呼吸・波のような動きが生まれます。

たとえ話:

マイクをスピーカーに近づけると「キーン」とハウリング(audio feedback/オーディオ・フィードバック)が起きますよね。

あれの映像版がビデオ・フィードバックです。

ミニ作例(おうちで安全・簡単)

必要なもの:スマホ+PC(またはテレビ)

- スマホのカメラ映像をPCやテレビにミラーリングします。

- その画面(PC/TV)をスマホで撮る位置にゆっくり動かします。

- 角度・距離を3〜5cmずつ調整すると、奥へ吸い込まれるトンネルや渦巻きが生まれます。

- 明るさ(輝度)を少し下げ、画面の端に斜めで入れると、模様が安定しやすいです。

コツ:

・画面の縁(ふち)を斜めに切り込むと、渦の中心が現れます。

・手のひらを映して指を閉じたり開いたりすると、模様が呼吸するように変化します。

クリエイティブ応用(舞台・配信・教育)

- 舞台/VJ:カメラ→プロジェクター→スクリーン→カメラ…の小さなループで、音楽のテンポに合わせて角度と倍率をコントロール。

- 配信:配信ソフトのウィンドウキャプチャを一段だけ重ねると、軽いドロステ風の“縁取り”が作れます(やりすぎ注意)。

- 授業:相似や縮尺の説明に、**静止のドロステ(画像)→動くドロステ(映像)**の順で見せると、理解が階段状に深まります。

安全とマナー(大切)

- 点滅・激しい変化は短時間に。酔いやすさ・光感受性発作への配慮を明記してください。

- 著作権・肖像権のある映像を無断でループ素材化しない。自作素材やフリー素材で練習しましょう。

- 会場では非常口や足元の安全確保、明るさの調整を。

動くドロステで**“わかった感”が強まりました。

つづく章では、ここまでの学びをあなたの言葉**で語れるように、総まとめと考察を行います。

まとめ・考察

問いかけと次の一歩

3行まとめ

- ドロステ効果=自分を含む自分を描く再帰の構図。

- 無限鏡=鏡の反射が続く物理現象(見た目は似ても原理は別)。

- 実務のコツ=反復は2〜3回、主役>反復の順で、置き場所の必然を守る。

どうして心をつかむのか(再確認)

- 私たちの脳は、自己相似や階層の手がかりを見つけると、処理が楽になり、好きになりやすい傾向があります。

- 回転×縮小という単純なルールで、“ほぼ無限”の体験を有限の紙や画面に宿せる。ここに数学の楽しさとデザインの効率が出会います。

もう一歩深い見方(哲学・プロフィール・物語)

- **ミザンアビーム(ミズ・アン・アビーム)的な“物語の中の物語”は、「考える私が自分を考える」**という自己参照の驚きを呼びます。

- SNSのプロフィール設計でも、“自分の中にメタな自分”(価値観・ロール・制作過程)を一段だけ入れると、見る人の解像度が上がります。

- 作品や説明で**“自分を含む自分”を一度だけ示す——それが過剰演出**にしない、成熟した使い方です。

あなたへの問い

- あなたなら、どの場面で**“枠の中の枠”**を使いますか?

- その一段で、何をもっとも伝えたいですか?

- 誰の視点で、どの順番で、どのくらいの強さで見せると伝わるでしょう?

小さな実践(今日からできる)

- スマホの写真で額ぶちの中に同じ写真を2回入れる。

- 次に、授業メモのタイトル枠に小さなタイトル枠を置き、章の繰り返しを予告。

- 最後に、短い動画でビデオ・フィードバックを10秒。安全注意を添えて共有。

拡張FAQ

Q4. 「ドロステ(Droste)」の読み方は?

A. ドロステ/英: ドロステ・エフェクトと読みます。

Q5. 由来は本当にココア缶?

A. はい。オランダのDroste社のパッケージ(1904年頃)が語源とされます。看護師が持つ箱に、さらに同じ看護師…という自己参照デザインです。

Q6. ミザンアビームって何?

A. ミズ・アン・アビーム。美術用語で「イメージの中のイメージ」。ドロステ効果はその一種として説明されます。

Q7. 無限鏡(インフィニティ・ミラー)との違いを一言で?

A. **反射(物理)か再帰(構図)**か、です。

Q8. 作例で“伝わる”上限の反復回数は?

A. スマホ基準で2〜3回が最適。増やすほど主情報が潰れます。

Q9. うまく「続く感じ」が出ません…なぜ?

A. 置き場所の必然性(額の中・ラベルの中)が弱い/コントラストが強すぎて主役と競合/反復が多すぎのどれかが原因です。

Q10. ビデオ・フィードバックで気をつけることは?

A. 点滅・激しい動きは短時間に。酔いやすさ・光感受性への注意書きを添え、環境光を落として短尺で。

Q11. 教材として使う際の注意は?

A. 無限鏡=反射/ドロステ=構図を同じ行で対比して示すと誤解が減ります。相似・縮尺・再帰の導入教材に最適。

Q12. 著作権的に気をつける点は?

A. 他人の画像の無断反復・合成はNG。自作写真・フリー素材で作りましょう(商用は利用規約を確認)。

Q13. どのアプリで簡単に作れますか?

A. 画像編集ソフトならCanva/Photoshop等。同一画像を縮小→額や画面の中へ→さらに1段でOK。テンプレを用意しておくと量産が楽です。

Q14. なぜ“気持ちいい”と感じるの?

A. 人の視覚は自己相似・規則に反応して処理が楽になります(フルーエンシー)。その“わかった感”が心地よさの源です。

Q15. 鏡の“トンネル”が短いのはなぜ?

A. 鏡の反射率・汚れ・角度誤差・環境光で減衰が早まります。清掃・正対・周囲を暗くする・距離を詰めると伸びます。

——ここから先は、あなたの“語り”の時間です。

今回の現象を自分の言葉で説明できるように、語彙(ごい)をふやし、言い換えテンプレと小さな練習で“伝わる力”を磨いていきましょう。

応用編

語彙をふやす/自分の言葉で語るために

1) 用語ミニ辞典(読み+一言でわかる説明)

- ドロステ効果(Droste effect/ドロステ・エフェクト)

一枚の画像の中に同じ画像が**入れ子(再帰)**で現れる見え方。 - ミザンアビーム(mise en abyme/ミズ・アン・アビーム)

**「イメージの中のイメージ」**という美術の手法。ドロステ効果の仲間。 - 無限鏡(infinity mirror/インフィニティ・ミラー)

鏡の反射が続く物理現象。見た目は似ても原理は別。 - 自己相似(じこそうじ/self-similarity)

小さくしても同じ形が現れる性質。**“規則が読める”**から心地よく感じやすい。 - 再帰(さいき/recursion)

自分をふくむ自分という入れ子構造。考え方や処理のくり返し。 - 相似(そうじ)・縮尺(しゅくしゃく)

形は同じで大きさだけが違うこと/サイズ比率のこと。

スマホで覚えるコツ:用語は太字のキーワードだけ流し読み→必要なときに一言説明を見返すと定着しやすいです。

2) “その場で言い換える”テンプレ(コピペOK)

- 定義の一文

「ドロステ効果は、画像の中に同じ画像を入れ子で重ねて、終わりがない感じを作る表現です。」 - 無限鏡との違い

「無限鏡は鏡の反射が続く物理、ドロステは絵の自己参照という構図。見え方は近いけれど原理は別です。」 - やり方の要点

「同じ枠を2〜3回だけ小さく重ね、主役>反復の順で見せます。」 - 注意一言

「“無限”は見え方で、現実は解像度や光量で止まることを添えます。」

3) シーン別ミニ台本(そのまま話してOK)

- 友人に30秒で説明

「鏡を向かい合わせにすると奥へ続いて見えるよね。それに似てるけど、ドロステ効果は絵の中に同じ絵を入れていく構図のトリック。無限鏡は反射の物理で原理は別なんだ。スマホで見るなら2〜3回の反復が読みやすいよ。」 - 授業・社内共有で1分

「今日はドロステ効果の活用です。“枠の中の枠”を2回重ねて、この章も同じ構造で進むと視覚で予告します。無限鏡=反射/ドロステ=構図は混同しないように。主役>反復を保つのがコツです。」

4) すぐに上達する“3つの練習”

- 1ツイート練習

ドロステ効果を140字で説明。無限鏡との違いを1フレーズで必ず入れる。

例:「ドロステ効果=絵の自己参照。無限鏡=鏡の反射。見え方は似て原理は別。」 - 1画像チャレンジ

同じ写真を2回だけ縮小して額ぶち内に配置。主役にピント、反復枠はコントラスト弱め。 - 10秒動画

ビデオ・フィードバックで渦の瞬間を10秒だけ撮影。点滅配慮の注意文を添えて共有。

5) “つまずき”Q&A(よくある誤解を先回りで解消)

- Q. 無限に続かないのは失敗?

A. 正常です。解像度・光量の限界で止まるのが現実。**“無限に見える”**体験を作れればOK。 - Q. 反復は多いほど良い?

A. スマホ基準では2〜3回が最適。増やすほど主役が読めなくなります。 - Q. 合わせ鏡を“ドロステ”と呼んで良い?

A. NG。無限鏡=反射/ドロステ=構図と明記しましょう。

6) あなたの“自分言語化”テンプレ(穴埋め式)

- 私は(用途:例「授業の導入」)に、ドロステ効果を使う。

- 主役は(例「章タイトルと一枚の写真」)。

- 反復回数は(2回/3回)。

- 置き場所は(例「額ぶちの中」「サムネの右下」)で、主役>反復を守る。

- 注意書きは(例「“無限に見える”は比喩。反射の無限鏡とは別原理」)。

メモ:このテンプレをメモアプリに保存して、案件ごとに埋めると“語りの質”が一気に安定します。

7) 次の学び(選べる深掘りルート)

- アート寄り:エッシャー《プリント・ギャラリー》の回転×縮小の仕組みを再確認。

- 数学寄り:相似変換/座標変換の復習から再帰的な写像へ。

- デザイン寄り:視線誘導(主役→反復)と最小反復で可読性を上げる実験。

更に学びたい人へ

――知るほど深く、見るほど広がる「ドロステの世界」への招待。

ここでは、おすすめ書籍と、体験できる場所を紹介します。

📚 書籍で学ぶ

『M・C・エッシャー(ちいさな美術館)』

著者:M.C.エッシャー(求龍堂)

小さな判型ながら、エッシャーの代表作が丁寧に収められた入門書。

幾何学模様や視覚トリックを「作品で感じる」ことを第一に構成されています。

絵をじっと眺めながら、「どこまで続くんだろう?」と感じるあの感覚を味わえる、

小学生から大人まで楽しめる一冊です。

→ 初学者・子どもにもおすすめ。

『M.C.エッシャーと楽しむ算数・数学パズル』

著者:荒木 義明(ベレ出版)

エッシャーの作品を題材に、パズルや作図を通して算数の“ひらめき”を育てる実践本。

「模様を回転させると、どう重なる?」「相似ってなに?」という問いを、

実際に手を動かして確かめる構成です。

図形の苦手意識を変えたい子どもや、教育者にも人気。

→ 初学者・教育関係者におすすめ。

『「複雑系」入門 ― カオス、フラクタルから生命の謎まで(ブルーバックス)』

著者:金 重明(講談社ブルーバックス)

ドロステ効果の根底にある「自己相似」「再帰」「フラクタル」などを、

日常例を交えてわかりやすく解説した科学読み物。

難解な数式を使わず、**“世界のしくみはくり返しの中にある”**という考えを

ゆっくり理解できる構成です。

→ 中級者・理科好き・探究心のある読者におすすめ。

🗺️ 作品世界を歩く

KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)「無限の鏡の間 — 心の中の幻」

(千葉県木更津市)

草間彌生(くさま・やよい)の代表的インスタレーション「インフィニティ・ミラー・ルーム(Infinity Mirror Room)」を体験できる場所。

四方八方が鏡張りになり、光と自分の姿が無限に広がる幻想空間。

“反射による無限”を体で感じる体験として、ドロステ効果との違いを理解するのに最適です。

→ 芸術を体感で学びたい人、親子・アートファンにおすすめ。

🧪 体験できる場所(科学館・展示)

名古屋市科学館「いろいろなかがみ」

(愛知県名古屋市)

日本有数の大型科学館。

常設展示「いろいろなかがみ」では、平面鏡・凸面鏡・凹面鏡を組み合わせ、

光の反射と像の見え方を体験できます。

“鏡の中の自分が増えていく”仕組みを直感的に学べるので、

無限鏡(インフィニティ・ミラー)とドロステの違いを視覚的に実感できます。

→ 子どもから大人まで、体験で学びたい人におすすめ。

💡 まとめとおすすめ順

| 対象 | タイトル | 特徴 |

|---|---|---|

| 👧 初学者・小学生 | 『M・C・エッシャー(ちいさな美術館)』 | 見て感じるアート入門 |

| 🧩 学びながら体験したい | 『M.C.エッシャーと楽しむ算数・数学パズル』 | 図形と再帰を手で体感 |

| 🧠 理屈を知りたい中級者 | 『「複雑系」入門(ブルーバックス)』 | フラクタル・再帰の考え方を理解 |

| 🎨 アートで体感したい | KURKKU FIELDS「無限の鏡の間」 | 無限鏡の世界を身体で感じる |

| 🔬 科学的に学びたい | 名古屋市科学館「いろいろなかがみ」 | 反射と像の原理を実験的に学ぶ |

🌱 静止した「絵の中の無限」も、光に包まれた「反射の無限」も、

どちらも**“自己を見つめる鏡”**のような体験です。

本で知り、場所で感じ、そして自分の言葉で語る。

それが、ドロステ効果の本当の学びにつながります。

✳️ 疑問が解決した物語

朝。夜の続きのまま机に向かい、昨日描きかけのポスターを見つめます。

姿見の前に立つと、あの“奥へ続く自分”はもういません。

でも、鏡の中には確かに――「映して、返す」だけの光がある。

「そうか。無限に“続くように見えた”のは、反射が重なっていたからなんだ」

昨日の胸のもやは、少しずつ形をもちはじめます。

“見えた”ことと“ある”ことは、ちがう。

目の前の鏡は、光を返しているだけ。けれど、その中に生まれる**「終わりのない感じ」**は、

自分の想像がつくり出した“心の奥行き”だった。

ポスターの枠をなぞりながら、彼(彼女)はひとりごとをつぶやきます。

「世界は、見えるところで終わっていなくてもいい。

でも、“見えなくなるところ”で想像が始まるんだね。」

その言葉をきっかけに、筆を動かします。

ポスターの中に、小さな四角い枠を二つだけ描く。

その中にもまた、同じ風景――昨日の“続く感じ”をほんの少しだけ。

描きすぎず、止めどきを決める。

「無限は、作れるんじゃなくて、“感じる”ものなんだ」

自分なりの答えを出しながら、静かに微笑みます。

鏡の前で見た不思議は、もう“謎”ではなく、“学び”になっていました。

そして、ふと読者のほうに問いかけるように心でつぶやきます。

「あなたなら、どんな“続く世界”を描きますか?

どこで終わらせ、どこから想像を始めるでしょう?」

その問いは、読者の胸にも小さな光の粒を残します。

——それが、疑問が解けたあとの“つづきの物語”の始まりです。

🌙 文章の締めとして

静かな夜に始まった小さな不思議は、

光と鏡と、そして「自分を映す目」の旅でした。

最初はただの“違和感”だった——。

けれど、それを見つめ、考え、調べ、

言葉にしていくうちに、世界の見え方そのものが少し変わった。

鏡の中で続いていたのは、もうひとりの自分ではなく、

「知りたい」と思う心そのもの。

それが“無限”に広がっていたのかもしれません。

誰かに教わるだけでなく、

自分の手で確かめ、言葉を探し、

やがて自分の“答え”として結ぶ。

この過程こそが、学びの一番深いところにある「光」だと気づきます。

見えなくなるほど遠くに続くもの。

それをただ眺めて終わるのではなく、

“今ここにいる自分”が、そこに意味を見つけていく。

それが、知ることの楽しさであり、

表現することの尊さなのだと思います。

注意補足

🪞 本記事について(お読みくださったあなたへ)

本記事は、著者が信頼できる情報源を照らし合わせながら、

個人の手で調べられる範囲での内容を、丁寧に調べてまとめたものです。

けれども、ここで語った内容が“たったひとつの正解”ではありません。

また、分野横断の話題のため、今後の研究や史料整理で新しい見解が加わる可能性があります。

ドロステ効果のように——

知識もまた、自分の中で反射しながら、何度も形を変えて深まっていくものです。

このページは、その“最初の一枚の鏡”にすぎません。

あなたが次の鏡をのぞき込み、

新しい本や資料、体験の中で、

さらに遠くの光を見つけていけますように。

学びは、終わらない入れ子のように続いていきます。

どうぞ、この続きをあなた自身のドロステ効果として描いてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そして——。

どんな学びも、どんな思索も、

ほんの少しだけ角度を変えれば、また新しい景色が見えてくる。

そのくり返しこそが、

私たちの心の中にある「ドロステ効果」なのかもしれません。

コメント