小さな違和感を“やさしい発見”に変える、暮らしの理科ノート

セロハンテープが“芯から盛り上がる”のはなぜ?——『タケノコ現象』の正体と対策

引き出しから久しぶりにセロハンテープを取り出したら——

芯がポコッと飛び出して、側面が段々になっていました。

「買ったときはまっすぐだったのに、なんで?」とモヤッとしますよね。

3秒で分かる結論

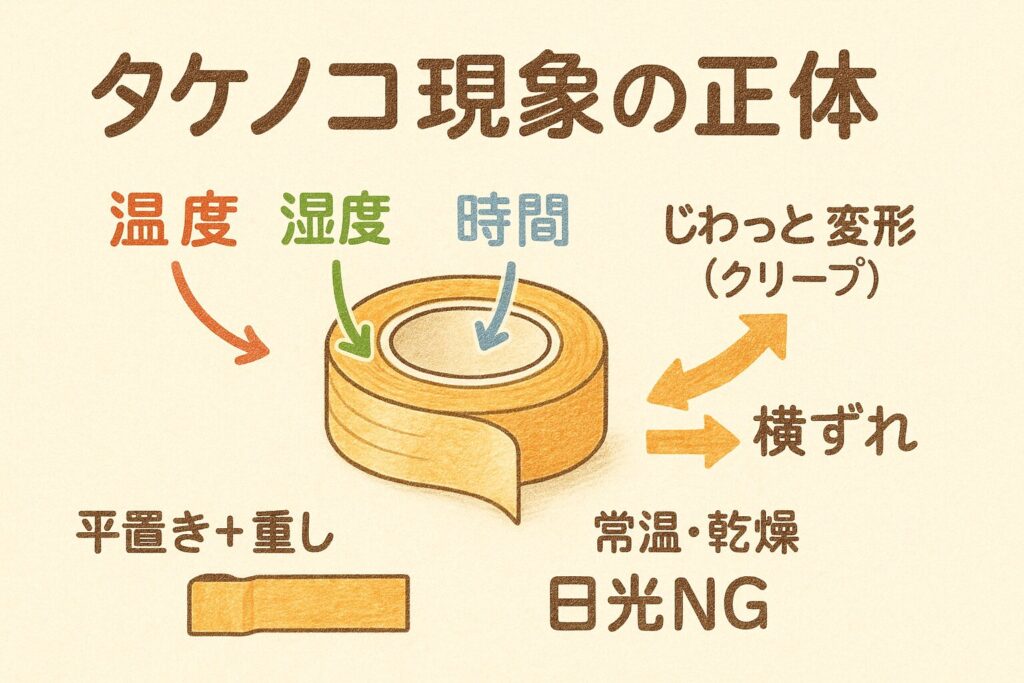

答え: テープの素材が時間・温度・湿度の影響でゆっくり変形し、巻きの中の力が偏って芯が押し出されるから。

この見た目が竹の子みたいなので、**『タケノコ現象』**と呼ばれます。

ミニQ&A

Q1:これ、直して使えますか?

A:軽症ならOK。平置き+重しで数時間〜数日整え、常温で安定させてから。

Q2:原因はひと言でいうと?

A:クリープ(時間でじわっと変形)と力の偏りで、芯が押し出される/横ずれします。

Q3:冷蔵庫に入れるのは?

A:**非推奨。**粘着が硬化+結露リスク。常温・乾燥・日光NGが基本。

Q4:予防のベスト3は?

A:暗所・常温帯(15〜25℃)・乾燥ぎみ。+密閉袋+乾燥剤/FIFO(古い順)。

Q5:買い替えの目安は?

A:作業品質が落ちる/端面から糊にじみ/大きな横ずれは買い替え候補。

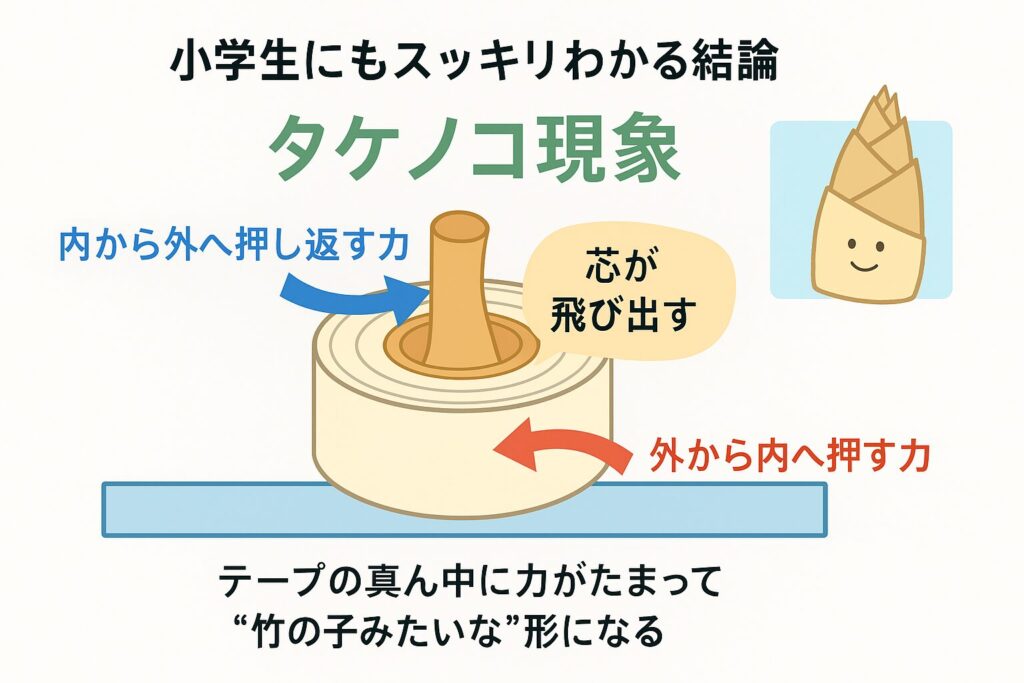

🧩 小学生にもスッキリわかる結論

テープは、見た目はカチッとしているけど、

じつはゴムやビニールみたいに少しやわらかい素材でできています。

時間がたったり、部屋が暑くなったりジメジメしたりすると、

テープの中では外から内へ押す力と内から外へ押し返す力が少しずつずれていきます。

すると、テープのまん中(芯のまわり)にたまった力が、

「もう苦しい!」と言わんばかりに外に押し出そうとするんです。

だから、芯がポコッと飛び出して“タケノコみたい”な形になるんですね。

この現象を「タケノコ現象」といいます。

まるで竹の子が地面の下から少しずつ顔を出すみたいに、

テープの芯がゆっくり盛り上がっていくんです。

もしテープがタケノコみたいになったら、

平らなところに置いて本などをのせておくと、時間とともに少し落ち着きます。

そして、涼しくて乾いた場所にしまっておくと、次に使うときも安心です。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風の疑問(法則とは?)

- 「タケノコ現象」とはどうして?

——時間と環境で**テープがじわっと動く“材料の法則”**が働くから。 - 芯だけ飛び出すのはどうして?

——内側に力が集まり、逃げ場のない芯側へ押す力が強くなるから。 - 側面が段々になるのはどうして?

——巻いた層が横にずれて重なる“テレスコープ”が起きるから。 - 夏に悪化するのはどうして?

——暑さ・湿気でテープがやわらかく流れやすくなるから。

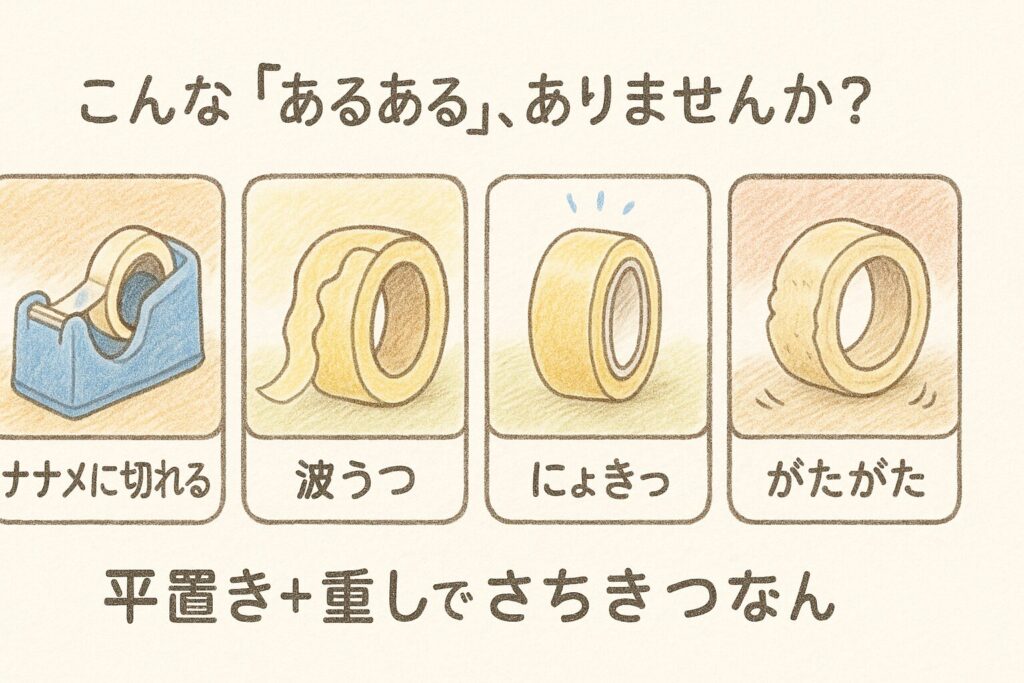

あるある例(共感トリガー)

- テープ台でまっすぐ切れず、刃に当たる角度がやたらシビアになる。

- マスキングテープの側面が波打って、端から糊がにじむ。

- OPPテープを箱から出すと、**芯が“にょきっ”**と見えている。

- 引っ越し残りのテープを数か月後に使うと、側面がガタガタで転がりにくい。

この記事を読むメリット

- なぜ起きるかが一発でわかるので、ムダな買い直しが減る。

- 家でできる直し方と保管のコツが手に入る。

- もう**“当たりはずれ”の運任せ**にしなくてよくなる。

「このようなことはありませんか?」に具体例で即答し、

**“なぜ?”→“だからこう”**へ気持ちよく橋渡しします。

疑問が浮かんだ物語

夜の工作タイム。

静かな部屋にハサミの音が小さく響く。

アルバムを飾ろうと、引き出しから久しぶりにテープを取り出すと——

芯がにょきっと小さく顔を出し、側面には段々の影ができていました。

「え、どうしてこうなるの……?」

そっと押しても戻らない。テープの端が少し斜めに歪んで、

まるで“寝ぐせ”がついたみたいにピタッと整わない。

——謎だな。

——どうしてだろう。

——放っておくと、もっと悪くなるのかな。

指先に感じるのは、少し乾いた粘着の感触。

心の中には、答えのない小さな“?”がいくつも浮かんでいきます。

ふっと思い出すのは、夏の棚の中。

窓辺の近くで、暑い日も湿気の多い日もずっと放っていたかもしれない。

「もしかして……あのときの暑さで、中が変わったのかな?」

目の前のテープをじっと見つめながら、

「もし環境のせいなら、直す方法もあるかもしれない」——そうつぶやく。

気がつけば、ほんの少し胸の中に**“知りたい”という灯がともる**。

なんで芯が出てくるんだろう。

どうして見た目が竹の子みたいになるんだろう。

たかがテープ、されどテープ——その中にどんな“ひみつ”があるんだろう。

不思議だな、気になるな。

その小さな疑問が、静かな夜の机の上で心をじんわり温める。

「原因と対策、ちゃんと知ってスッキリしたい。」

そう思ったその瞬間、

——次のページをめくる手が自然に動き出す。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は——

『タケノコ現象』と呼ばれています。

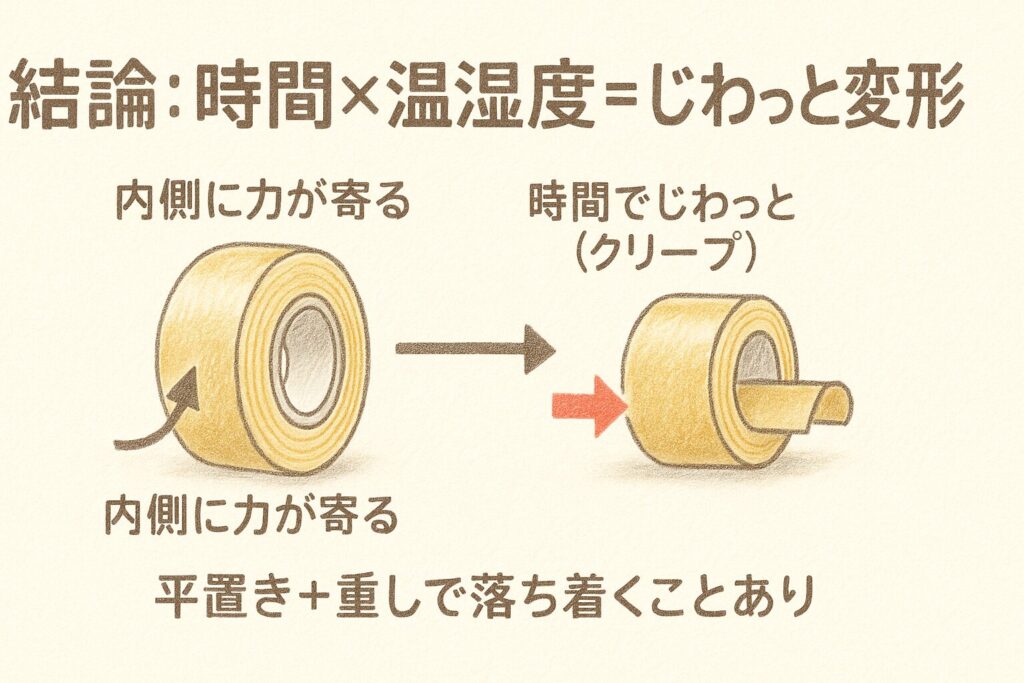

テープのフィルム(基材)や粘着剤は、

実は温度・湿度・時間の影響で、

ゆっくりと形を変える「クリープ(流動)」という性質を持っています。

そのわずかな変化が積み重なって、

巻きの内側に力が集まり、芯を外へ押し出してしまう。

さらに、層がわずかに横にずれることで、

あの段々とした“竹の子”のような姿になるのです。

🌱 もう少しだけ深く言うと…

テープは見た目よりもずっと**“生きている素材”です。

外側からの圧力と内側からの押し返す力のバランスが崩れると、

芯のまわりに小さな力の渦**が生まれ、

それが“竹の子のような盛り上がり”として姿を現します。

これがまさに、タケノコ現象の正体なのです。

🌾 もしあなたが、

「どうしてそんな力のバランスが崩れるの?」「テープの中では何が起きているの?」

と、もう一歩先の**“テープの世界”のしくみ**を知りたくなったなら——

ぜひ、この先の段落で一緒に“タケノコ現象の奥の奥”を学びましょう。

ほんの少し深掘りするだけで、

あなたの中の「モヤッとした謎」がスッとほどけて、

“なるほど、そういうことか”と心がすっきりする瞬間が訪れます。

『タケノコ現象』とは?

定義(まず一文)

ロール状の粘着テープで、芯が押し出される/巻き層が横にずれて側面が段々になる不具合のこと。

巻取り条件や保存環境でロール内部の力のバランスが崩れると起きます。

別名とニュアンス

- テレスコープ(Telescoping)…「層が横方向にずれていく」ことを指す技術用語。側面が平らでなくなるタイプのずれを主にさします。

- タケノコ現象…日本の現場・生活記事で浸透した俗称。芯の突出+段々という見た目から命名。3M(日本)では**「タケノコ現象(クリープ現象)」**と並べて紹介され、時間依存の変形=クリープも背景にあると示唆しています。

かんたんに言うと

テレスコープ=横ずれ中心の技術用語。

タケノコ現象=見た目の比喩を含む総称(芯の突出まで含めやすい)。

由来(なぜ“タケノコ”?)

芯のまわりが竹の子のように盛り上がって見えるため。

日本の工場で使われ始め、メーカーの読み物でも紹介・定着しています。

科学的な中身(やさしく)

テープはフィルム(基材)+粘着剤でできた粘弾性(ねんだんせい)の材料。

温度・湿度・時間の影響でゆっくり変形(クリープ/Creep)し、巻いた層の内外の力の釣り合いが少しずつズレます。

その結果、芯が押し出される/**層が横に滑る(テレスコープ)**という形で表面化します。

研究・技術の視点(専門用語はやさしく補足)

- 半径方向応力(はんけいほうこうおうりょく)…巻の中心へ向かう締め付けの強さ。これが十分に高いと層は横に滑りにくい。

- 円周方向応力(えんしゅうほうこうおうりょく)…輪っか方向の引っぱり・押しの力。圧縮に傾くとシワや変形が起きやすい。

- 巻硬さ・張力・ニップなどの条件最適化で、テレスコープの抑制が可能というのがウェブハンドリング(連続シートの取り扱い)分野の定石です。

「言葉」と「中身」が分かったところで、なぜいま注目されるのか——家庭から工場までの意味合いを見ていきましょう。

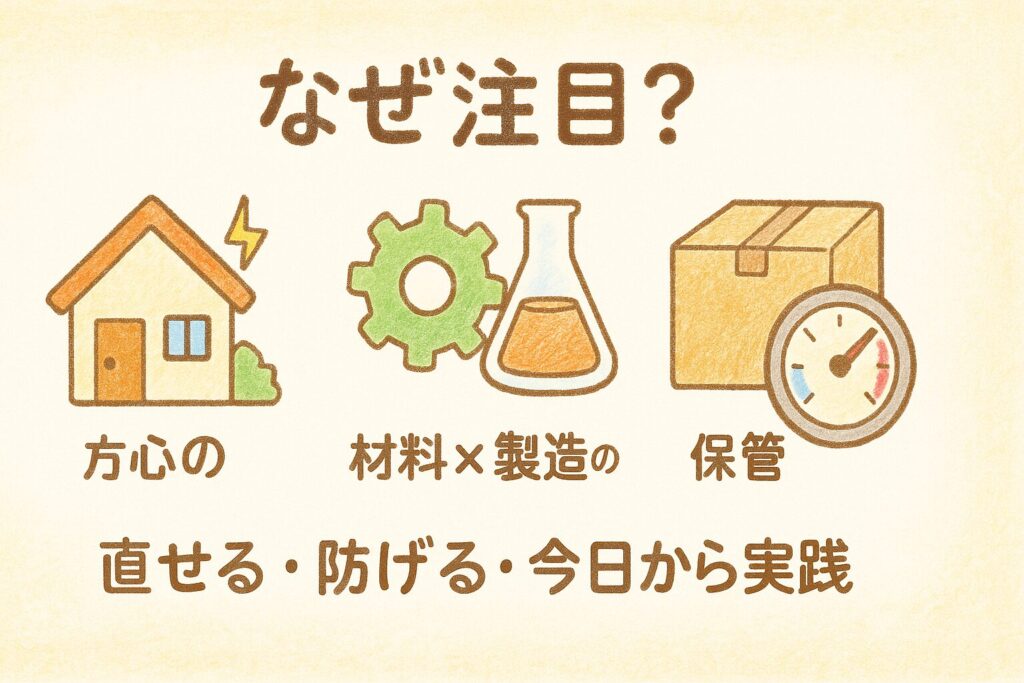

なぜ注目されるのか?

1)生活の“地味ストレス”を減らせるから

芯が出る・側面が段々になると、まっすぐ切れない/貼りづらい/端がベタつくなどの不具合に直結。

メーカーの生活コラムでも、直射日光を避ける・温湿度を安定させる・重しで落ち着かせるといった家庭でできる対処が紹介されています。

2)材料科学×製造技術の“交差点”だから

温度・湿度は粘着の挙動を大きく動かします。

15〜25℃・乾燥・日光回避といった保管条件が、各社の技術記事・TDS(製品仕様書)で推奨。性能を保つためには安定した環境が重要です。

3)歴史的に大きな課題で、今も“要注意”だから

ビニル粘着テープの開発初期、タケノコ現象は大問題でした。

テンション(張力)制御や温度管理の進歩で大幅に減少しましたが、保管や経年では起こりうるため、正しい取り扱いの知識が今も価値を持ちます。

4)どこで起きやすい? 世間の受け止め方

家庭・オフィス・学校のセロハン/※OPP/マスキングなど、出し入れが少ない在庫で起きやすい。

倉庫・現場など温湿度が揺れやすい場所では顕在化しやすく、保管ルールの徹底が繰り返し案内されています。

※Oriented Polypropylene(オリエンテッド・ポリプロピレン)透明の梱包用テープ

5)“利用する”現象ではなく、“防ぐ”対象

タケノコ現象は品質不具合として扱われ、巻取り条件最適化・保管管理・復旧手順で予防・是正するのが基本。

(※現象そのものを積極的に“利用”する用途は一般的ではありません。)

保管の具体ヒント(すぐ実践)

- 温度:おおむね**15〜25℃**を目安に安定させる。

- 湿度:乾燥気味に。結露はNG。

- 場所:直射日光を避ける。窓際や車内、高温機器の近くは避ける。

- 長期保管:必要分だけローテーション。使用前に室温へ戻す。

背景が分かったところで、「今日からできる直し方・予防」を3ステップで具体化します。

つづく章では、重しの置き方・時間の目安・季節別の注意まで、サクッと実践できる形に落とし込みます。

実生活への応用例

結論(まずここ)

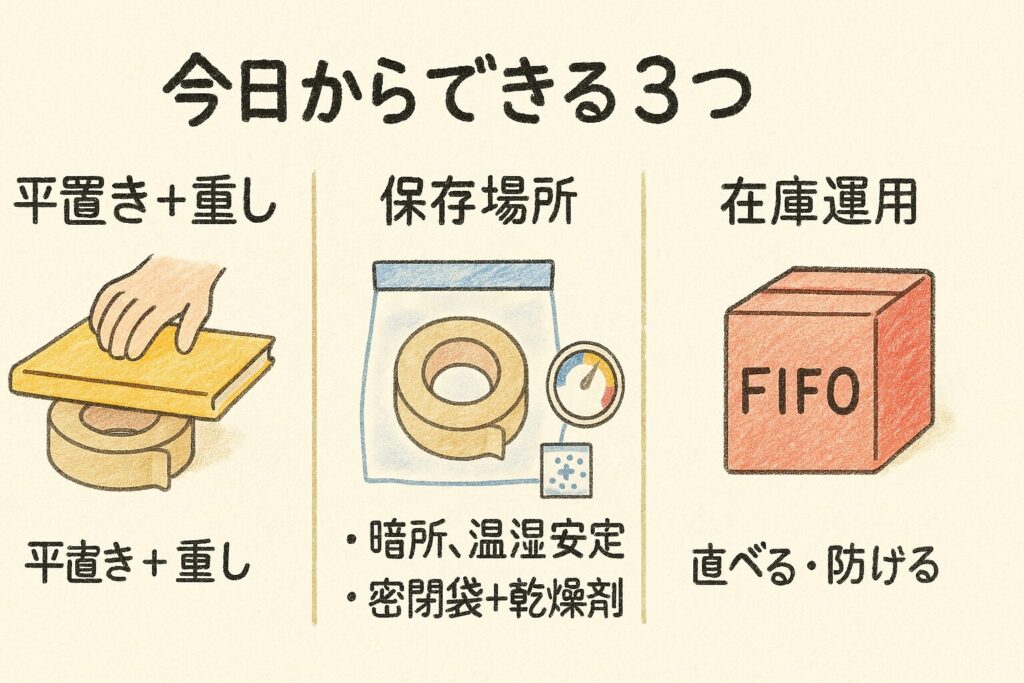

タケノコ現象は、軽症なら“整える・待つ・環境を安定させる”で改善が期待できます。

日々の扱い方を少し変えるだけで、再発も抑えやすくなります。

✅ すぐできる対策

1)平置き+重し

テープを平らな机に横向きで置き、上に厚めの本などをのせます。

数時間〜数日で段差が落ち着くことがあるため、“まずは静かに整える”のがコツです。

※ 強く押しつぶすと歪みが残るので、やさしく。

2)保存場所の最適化

直射日光を避け、温度・湿度の変化が小さい暗所に保管します。

可能なら密閉袋+乾燥剤で、湿気の出入りを抑えます。

目安は常温帯(じょうおんたい)、乾燥ぎみ、日光NG。

3)買い方・在庫の回し方

必要な分だけ買い、**古いものから使う(FIFO:エフアイエフオー)**を徹底。

夏や梅雨の長期放置を避けるだけでも、変形リスクは下がります。

🎯 効果的に使う“ちょいワザ”

- 使う直前に側面を軽くなでて整える(指で軽く、強圧はNG)。

- テープ台の刃が鈍っていると、斜行・ほつれが起きやすい → 刃の交換や引き出し角度を見直す。

- 低温環境から出したばかりは粘着が硬くなりがち → 室温に戻してから使うと貼り心地が安定。

👍 メリット/👀 デメリット

メリット

- 買い直しが減る、作業ストレスが減る。

- 保管の基本が身につき、他のテープやシール材にも応用できる。

デメリット(限界)

- 強い段差や大きい横ずれは、完全には戻らないことがある。

- **経年劣化(けいねんれっか)**が進んだテープは、改善幅が小さい場合も。

「やって良いこと」は分かりました。

では反対に、**“やってはいけないこと”や“誤解しがちな考え”**は何か——7章でまとめて確認しましょう。

注意点や誤解されがちな点

要点(先に全体像)

- 不良品と断定しない。

- 冷蔵庫=万能は誤解。

- 温度・湿度・日光を一定にコントロール。

⚠️ よくある誤解・危険な考え

誤解1:『不良品だから全部ダメ』

→ 多くは保管環境や時間の影響。まず整えて様子を見るのが合理的です。

誤解2:『冷蔵庫に入れれば万能』

→ 低温は粘着を硬くし貼り付きが悪化。

取り出し直後の結露(けつろ)も大敵。

常温帯で安定させ、使う前に室温に戻す方が安全です。

誤解3:『箱に入れていれば日光OK』

→ 箱越しでも高温・紫外線の影響は受けます。

窓辺・車内・高温機器のそばは避けましょう。

🔍 なぜ誤解が生まれるのか

- 短期の成功体験が一般解のように広まるから。

- **食品の常識(冷やせば長持ち)**が、粘着材にも誤って当てはめられるから。

- 症状がゆっくり進むため、原因と結果の結びつきを取り違えやすいから。

✅ 誤解を避ける考え方・実務チェックリスト

- 温度:常温帯をできるだけ一定に。

- 湿度:乾燥ぎみをキープ。密閉袋+乾燥剤は有効。

- 光:直射日光・UV(紫外線)は避ける。

- 在庫:FIFO(古い順)で長期放置を回避。

- 低温復帰:室温に戻す時間をとる(状況に応じて数時間〜)。

- 重症の横ずれ:完全復元は難しいことも。買い替えや対策コア(業務用のクッション付き芯など)を検討。

Q&A / FAQ

Q:芯が飛び出したテープ、直して使えますか?

A:**軽症なら使えます。**平置き+重しで数時間〜数日整え、常温で安定させてから使用を。無理に押しつぶすと歪みが残ります。

Q:どのくらい置けば戻りますか?

A:半日〜数日が目安。重症は戻りにくいので、作業予定の前日から平置きを。

Q:冷蔵庫で冷やすのは効果的?

A:非推奨。粘着が硬くなり、取り出し時の結露も悪影響。常温安定が基本です。

Q:最適な保管温度・湿度は?

A:**常温帯(おおむね15〜25℃)・乾燥ぎみ・日光NG。**窓際や車内は避けましょう。

Q:梅雨や夏に悪化しやすい理由は?

A:高温・多湿で粘着剤が“流れやすい”(クリープ:時間でじわっと変形)からです。

Q:OPP・セロハン・マスキングで差は出ますか?

A:出ます。基材や粘着の組合せで“流れやすさ”が違います。長期保管は乾燥・遮光が無難。

Q:テープ台の刃が原因になることは?

A:あります。刃が鈍ると斜行や毛羽立ちが起きやすい。替刃で改善する例が多いです。

Q:横ずれ(テレスコープ)を早く落ち着かせるコツは?

A:**横置き+側面を軽く撫でて整える+重し。**強圧は逆効果なので注意。

Q:予備はどう保管する?

A:密閉袋+乾燥剤で湿気の出入りを抑え、**FIFO(古い順)**で使い切る運用が最適。

Q:直射日光に当たると何が起こる?

A:粘着の劣化・基材の変形が進みやすい。透明テープは黄変も。

Q:重症で戻らないときの見切り基準は?

A:作業品質が落ちる/端面から糊がにじむなら買い替えを。業務用途は対策コア製品も検討。

Q:すぐ使いたいときの最小対処は?

A:**室温に馴染ませ、側面を軽く整える→短尺で試し切り→角度を調整。**応急処置として有効。

Q:保管ボックスは必要?

A:**あると良い。**暗所・温度変化小・乾燥を作れる。小型温湿度計もあると管理がラク。

Q:学術的には何という現象?

A:クリープ(Creep:時間依存変形)と応力緩和、層の**テレスコープ(横ずれ)**の組み合わせで説明されます。

Q:子どもに一言で説明するなら?

A:**「テープは少しずつ形を変えるから、芯がむにゅっと出ることがある」**です。

ここまで押さえれば、日常で起きる“タケノコ現象”の多くは防げます。

けれど、

仕組みそのものが気になる方も多いでしょう。次の章では、少しだけ寄り道をして、

タケノコ現象の“中で起きていること”=クリープ(ゆっくり変形)やテレスコープ(横ずれ)を、

やさしく読み解くおまけコラムをお届けします。

おまけコラム

『クリープ』と『テレスコープ』

ここからは、ひと息つきつつ“しくみの裏側”をのぞく時間です。

実務はもう押さえました。

「なぜ“ゆっくり”形が変わり、横にずれて見えるのか?」を

やさしく掘り下げます。

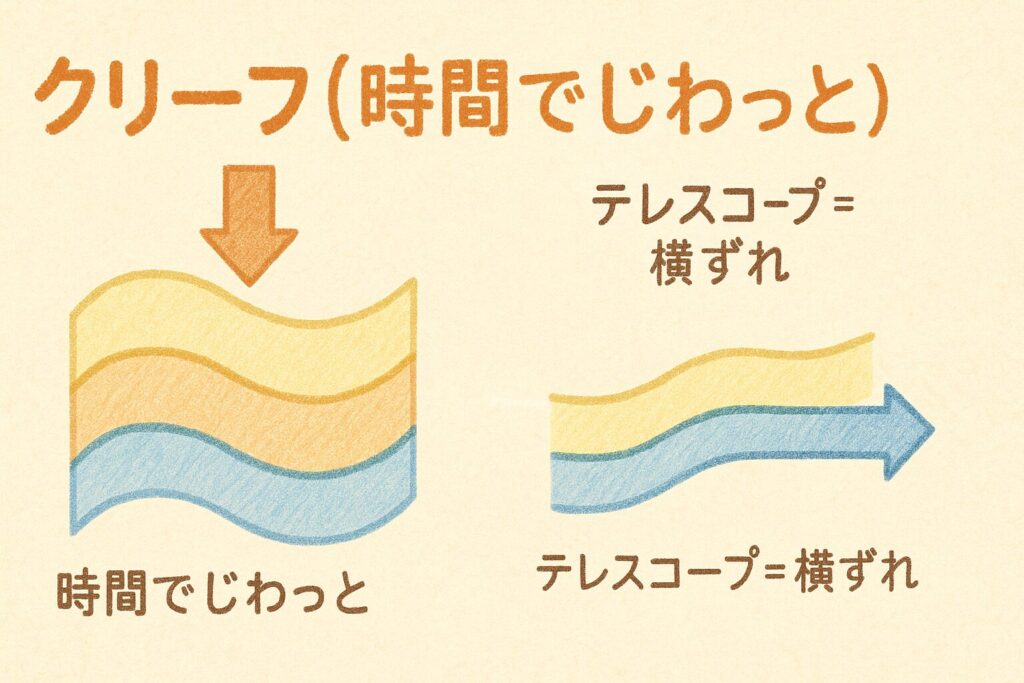

クリープ(Creep)ってなに?

クリープは、時間がたつほど“じわっと”変形が積み重なる現象のこと。

テープの**粘着剤(ねんちゃくざい)やフィルム(基材:きざい)**は、

粘弾性(ねんだんせい)=ゴムのように柔らかく・ガラスのように硬くふるまう性質を両方もっています。

暑さ・湿気・荷重が続くと、

素材の中でゆっくり流れるような動きが起き、

巻きの内側と外側の力の釣り合いが少しずつ崩れていきます。

かんたんに言うと

“ほんの少しの変形”が、時間とともにたまっていくイメージです。

応力緩和(おうりょくかんわ)とバランスの崩れ

テープは巻かれた瞬間から、

外から内への締め付けと、内から外への押し返しがせめぎ合います。

時間の経過で**応力緩和(=ため込んだ力が抜けていく)**が起こると、

どちらか一方に偏りが出やすくなり、

芯が押し出される・層が横にずれるといった形で現れます。

テレスコープ(Telescoping)ってなに?

テレスコープは、巻き層が横方向にずれて

側面が段々に見える不具合の技術用語です。

タケノコ現象は、見た目の比喩も含めた生活者向けの呼び名。

芯の突出まで含めて話すときに使われることが多い言葉です。

まとめ

タケノコ現象=見た目の総称/テレスコープ=横ずれの技術用語。

同じ場面で併用されますが、指している部分に少し違いがあります。

机の上でできる“超ミニ実験”

- 実験A:重しで整える

テープを平らに横置き→本をのせる→半日〜数日。

段差が和らぐ変化を観察できます。 - 実験B:場所による違い

室内の安定した棚と、窓辺近くに同じテープを置く。

数日〜数週間で、見た目の差が出てきます。

生活者の視点で

「整える・待つ・環境を安定」——

たったこれだけで、結果が変わることを体感できます。

では、ここまでの話を一度ぜんぶまとめて、

考えを整理し、次の行動に結びつく形に整えましょう。

まとめ・考察

要点の再確認

- タケノコ現象は、

温湿度・時間によるクリープと、

巻き内外の力のバランス崩れで起きます。 - 実務のコアは、

平置き+重し/保存環境の安定/在庫の回し方(FIFO)。 - 発生頻度は“工場の改良”で減少しても、

ユーザー側の保管や使い方で差がつく現象です。

考察

ミクロの世界で起きる、ごくわずかな粘弾性のさざ波。

その小さな揺らぎが、やがてマクロな段差となって現れます。

テープ1巻きの“機嫌”を整えることは、

環境を整え、少し待つという生活のリズムを取り戻すことにも似ています。

次に芯が顔を出したら、

原因を観察 → 対策 → 再観察のミニ研究を、

気軽に楽しんでみませんか。

あなたの体験を、次の行動へ

- 「暗所+密閉袋で保管したら、1年後も無事だった」

- 「刃を替えただけで、斜行が解消した」

小さな改善が確かな違いを生みます。

あなたなら、この知識をどう活かしますか?

今日、1つだけ置き場所を見直してみましょう。

🌱――この先は、あなたの興味に合わせて“応用編”へ。

ここまでで、「なぜ起きるのか」「どう直すのか」は理解できました。

でも、言葉を知ると、見える世界が少し変わります。

**“タケノコ現象”という言葉の裏にある、材料や環境の語彙(ごい)**をもう少し増やすことで、

日常の中の“ちょっとした不思議”を、

自分の言葉で語れるようになるはずです。

では次に、“タケノコ現象”をきっかけに広がる

身近な物理と素材の世界をのぞいてみましょう。

🔎応用編

語彙を増やして“現象の見方”を磨く

テープが芯から盛り上がるのを見て不思議に思ったように、

私たちの身の回りには**「ゆっくり変わる素材」**がたくさんあります。

たとえば――

- プラスチックの定規が、夏に少し反って見える。

- ペットボトルが熱湯でへこむ。

- カーペットの下のゴムが、長時間の重みで跡を残す。

これらも、すべて**クリープ(Creep:ゆっくり変形)の仲間です。

見た目は違っても、「時間+力+温度」で形が変わる」**という共通の法則でつながっています。

💬 “語彙”が増えると、見える景色が変わる

たとえば「なんか変だな」で終わっていた現象を、

「これは材料の粘弾性(ねんだんせい)によるクリープだな」と言葉にできる。

すると、ただの“困りごと”が、

ちょっとした発見に変わります。

言葉を持つことで、

現象を“原因”から“仕組み”として見られるようになる。

それは、暮らしを少しだけ科学に近づける第一歩です。

🌸日常を“研究室”にする

次にテープがズレたり、ボトルが歪んだら、

「今、何が起きているんだろう?」と観察してみてください。

科学は実験室だけのものではなく、

あなたの机の上、棚の中、窓際の温度差にも潜んでいます。

“タケノコ現象”をきっかけに、

日常の中の小さな物理法則を楽しむ目を持てたら、

それがあなた自身の“応用力”になるのです。

📚 更に学びたい人へ

書籍紹介

以下は、今回ご紹介した「タケノコ現象」や「保管・材料のしくみ」を深めるためにおすすめの書籍です。

初心者から中級者、さらに物質・材料全体に興味がある方まで、幅広く活用できます。

『図解入門 よくわかる 最新プラスチックの仕組みとはたらき[第3版]』

著者:桑嶋 幹・木原 伸浩・工藤 保広

特徴:プラスチック(高分子材料)全体の構造・製造・用途を、豊富な図解でわかりやすく整理。第3版ということで最新の材料動向も含まれています。

おすすめ理由:「テープもプラスチックの一種」という視点を得るには最適です。基材(きざい)=フィルムの素材や構造を理解することで、なぜ巻きがズレるかの“背景”が腑に落ちやすくなります。初学者や小学生高学年にも“見て・知る”入り口として使いやすい書籍です。

『わかる! 使える! 接着入門』

著者:原賀 康介

特徴:接着(せっちゃく)・粘着(ねんちゃく)技術の基本から、具体的な応用・失敗対策までをハンズオン形式で解説。実用面に重きがあります。

おすすめ理由:「テープの粘着剤」がどのように機能するかを理解すると、テープが“どうズレるか・どう戻るか”の対策が理解しやすくなります。中級者向けですが、図と実例が豊富なので「今日は一歩深めたい」という時に最適です。

『基礎からわかる高分子材料(物質工学入門シリーズ)』

著者:井上 和人・清水 秀信・岡部 勝

特徴:高分子材料(こうぶんしざいりょう)の基礎を、物質工学の視点で体系的に整理。構造、物性、加工、劣化(れっか)などを包含。

おすすめ理由:「タケノコ現象」の根本原理を押さえたい方にはこの一冊。素材そのものの時間変化・応力・環境依存性を学べるため、テープだけでなく幅広い材料の“変わる仕組み”に応用できます。材料工学や理科好き・中級以上の読者におすすめです。

🌟まとめとしての活用ガイド

- 「まずは図で理解したい」「素材全体をざっと知りたい」 → ①プラスチック入門

- 「接着・粘着の実務も含めて理解したい」 → ②接着入門

- 「材料を根本から掘り下げたい・理系志向」 → ③高分子材料

この3冊を段階的に読破することで、

「テープがズレる仕組み」→「保管・復旧の実務」→「素材の深い理解」へと、知識の層が広がります。

あなた自身の**“素材物語”**を語る力を、確実に育てていきましょう。

✳️ 疑問が解決した物語

あの夜のテープは、机の上で静かに横たわっている。

芯が少し飛び出したままのその姿を、もう「不思議だな」とは思わない。

あれから少し調べてみてわかった。

——これは“タケノコ現象”。

テープの中で、目には見えない小さな力がじわじわと動いていたんだ。

温度や湿気、そして時間。

その組み合わせが、テープをほんの少しずつ“押し出す”ことを知ったとき、

「なんだ、ちゃんと理由があったんだ」と小さく笑った。

驚いたのは、直す方法もあるということ。

平らにして、そっと重しをのせて、涼しい場所で休ませる。

まるで、長い一日を終えた友だちを労(いたわ)るような気持ちだった。

数日後、段差は少しずつ落ち着き、

芯の顔も以前より静かに戻っていた。

ほんの少しの工夫で、あの“モヤッと”が解けた瞬間だった。

思えば、この小さなテープが教えてくれたのは、

「形には理由がある」ということ。

見た目の変化の裏には、いつも環境と時間の物語が隠れている。

もし、次にまた芯が顔を出したら、

「ダメだな」とため息をつく代わりに、

ちょっと温度や湿気を気にしてみよう。

きっと、前よりもやさしく向き合えるはずだ。

テープも、私たちの暮らしも、

すぐに完璧には戻らない。

でも、整えて、待って、見守ることで少しずつ元に戻っていく。

それを知った今、

この“待つ時間”さえも、どこか愛おしく感じる。

そして、ふと考える。

——あなたのまわりにも、

気づかないうちに“タケノコ”になっているもの、ありませんか?

時間をかけてゆっくり変わっていくもの。

その変化を“壊れた”と決めつけずに、

「どうして?」と耳を傾けてみると、

そこにもきっと、小さな科学とやさしさが息づいている。

✳️ 文章の締めとして

テープの芯が少し飛び出していた——

たったそれだけの出来事の中にも、

「時間」と「環境」と「素材」の物語が静かに息づいていました。

わたしたちの暮らしも、きっと同じです。

急に変わるのではなく、

目には見えない力がゆっくりと積み重なって、

いつの間にか“かたち”を変えていく。

焦って押し戻すより、

少し整えて、静かに待つ。

そうすれば、時間がやさしく答えを返してくれる。

テープも、人の心も、

完璧ではないけれど、整えることで少しずつ穏やかになる。

それを知っただけで、

今日の暮らしが少しやさしく感じられる気がします。

もしあなたの身のまわりに、

“少しずつズレてしまったもの”があるなら——

慌てずに、そっと向き合ってみてください。

もしかしたらそこにも、

小さな「タケノコ現象」のような、

成長と回復のリズムが隠れているかもしれません。

🪶 注意補足

本記事は、著者が個人で確認できる範囲で、

メーカー公式情報や技術資料を参照し、

事実を二重チェックのうえでまとめています。

ただし、テープの材質や保管環境によって

現象の出方は少しずつ異なります。

ここで紹介した内容は“唯一の正解”ではなく、

日常で試せる入り口のヒントとしてご活用ください。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、結論を押しつけるものではなく、

「自分で確かめ、考える」ためのきっかけです。

もし少しでも「もっと知りたい」と思ったら、

ぜひ信頼できる専門書や技術資料を手に取って、

さらに深く掘り下げてみてください。

タケノコのように、

知識もゆっくり土の中で育ち、

やがて自分の言葉として顔を出します。

その探究のひとつひとつが、

きっとあなた自身の“タケノコ現象”となって、

新しい発見の形を育てていくでしょう。 🌱

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そして、今日この記事が、

あなたの心のどこかで

小さく“顔を出す”気づきの芽となれたなら——

それが、わたしにとってのいちばんの「タケノコ現象」です。 🌱

コメント