「自分は平均より上?」——『優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)』を解説 心理学

“みんなが平均より上”と思ってしまう――その錯覚があなたの自信と行動をつくっている。

なぜ「自分は平均より上」と思ってしまうのか?――心理学が解き明かす『優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)』の不思議

カラオケのあと、「今日は自分が一番うまく歌えてたかも」と感じたことはありませんか。

でも、友だちもそれぞれ「今日は良かった!」と言っています。

——平均より上って、そんなにたくさん存在するのでしょうか?

✅ 3秒で分かる結論

人は多くの場面で「自分は平均より上」だと感じやすい——これが『優越の錯覚(ゆうえつのさっかく)≒(レイク・ウォビゴン効果)』です。

すぐわかるQ&A(ショート)

Q. 「優越の錯覚」って悪いこと?

A. いいえ。適度なら行動の燃料。ただし強すぎるとミスの元。データと他者視点で整えます。

Q. 「レイク・ウォビゴン効果」と同じ?

A. ほぼ同義の通称。研究では better-/above-average effect(BTAE) を使います。

Q. 子どもにも起きる?

A. 起きます。「できたつもり」→小テストで現実確認を。

Q. 今、過信してないか確かめる最短は?

A. 3分ルール:1)自己評価、2)客観指標(時間・正答率など)1つ、3)他者のひと言。差分を1行メモ。

Q. DK効果との違いは?

A. BTAE=多くの人が平均より上だと感じやすい全般現象。

DK=成績下位の過大評価に焦点。別概念です。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風・よくある疑問

- 「自分は平均より上? それってどうして?」(法則とは?)

- 「みんな“自分のほうが上手い”と感じるのはなぜ?」(法則とは?)

- 「客観的には普通でも“上”に感じる心の仕組みは?」(法則とは?)

このようなことはありませんか?

- 運転:「自分は安全運転」だと思っている人が周りにやたら多い。

- 勉強:「準備は平均よりできてる」と感じるのに、点数は平均かそれ以下。

- 仕事:段取り力・コミュ力は“自分のほうが上”だと内心思っている。

- スポーツ:自分の走力や守備力を“チーム上位”に見積もりがち。

- 家事・育児:「自分のやり方が一番スムーズ」と思い、他人の方法が気になる。

こうした**“自分は平均より上”と感じやすいクセ**に、心理学では名前がついています。

**それが「優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)」**です。いっしょに確かめていきましょう。

この記事を読むメリット

- 認知のクセを知って、イライラや思い込みを減らせます。

- 自己評価のゆがみを整えて、勉強・仕事のミスを防げます。

- 健全な自信を保ちながら、過信を避けるコツが身につきます。

疑問が浮かんだ物語

会議室に入ると、いつもより空気が張りつめていました。

あなたは前夜までスライドを磨き、要点カードを指でなぞりながら

「ここは間を置きます」とリハーサルを繰り返してきました。

声のトーン、視線、ジェスチャー。体に染み込ませたつもりです。

指名の前、同僚のAさんは「例え話なら任せてください」と余裕の笑み。

Bさんは「質疑応答の切り返しは得意です」とメモを閉じ、腕時計を軽く叩きます。

それぞれの自信が、見えないマイクの音量みたいに少しずつ上がっていき、

部屋の空気がふくらんでいく気がしました。

ふと、あなたは思います。

自分の努力の跡はしっかり見えているのに、

他の人がどれだけ頑張ってきたかは、まるで霧の向こう。

見えない分だけ、つい「自分の方が上かも」と思ってしまう。

それでも「今日のプレゼンは自分が一番伝えられるはず」と胸は高鳴ります。

けれど同時に、「Aさんも、Bさんも、同じようにそう感じているのだろうか」と

小さなざわめきが残ります。

平均より上がこんなにいるなら、平均って、どこにあるんだろう。

——「どうして、みんな自分が“上”だと感じるんだろう?」

——「この自信は本物? それとも心がつくり出した錯覚?」

胸の中に生まれたその不思議な問いは、

どこかで誰もが感じたことのある“あるある”の感情かもしれません。

「自分もそう感じたことがある」——そう共感したあなたなら、

きっとこの後の話にもうなずけるはずです。

この“感覚のズレ”の正体を、次でいっしょに確かめていきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は――**『優越の錯覚(ゆうえつのさっかく)』です。

人は多くの場面で、「自分は平均より少し上」**だと感じやすい傾向があります。

なぜそんな気持ちになるの? ― 前段階の整理

- 主観の偏り:自分の努力や成功体験は、他人よりも強く記憶に残ります。

- 比較の仕方:自分に都合の良い“基準”で他人と比べがちです。

- 平均の誤解:統計的な平均と、心が感じる“みんなの真ん中”は必ずしも同じではありません。

ひとことで言うなら

「私たちの心は、自分の“良い面”にピントを合わせやすいレンズを持っている」

ということです。

この「レンズ」が、日常の中で自信を支える光にもなれば、

ときに判断をゆがめる影にもなります。

この**“優越の錯覚”という心のレンズ**を知ることは、

自分を責めるためではなく、正しくピントを合わせ直すための第一歩です。

もし今、

「なぜ人はそんな錯覚をしてしまうのか」

「それは悪いことなのか、むしろ必要なことなのか」

と気になったなら――

次の章で、“優越の錯覚”の奥に隠れたメカニズムと、

それを人生に活かすためのヒントを、いっしょに学んでいきましょう。

『優越の錯覚』とは?

定義

- 優越の錯覚(ゆうえつのさっかく):自分の能力・性格・成果を、平均(同年代・同条件の他者)より良いと評価しやすい認知バイアスのことです。

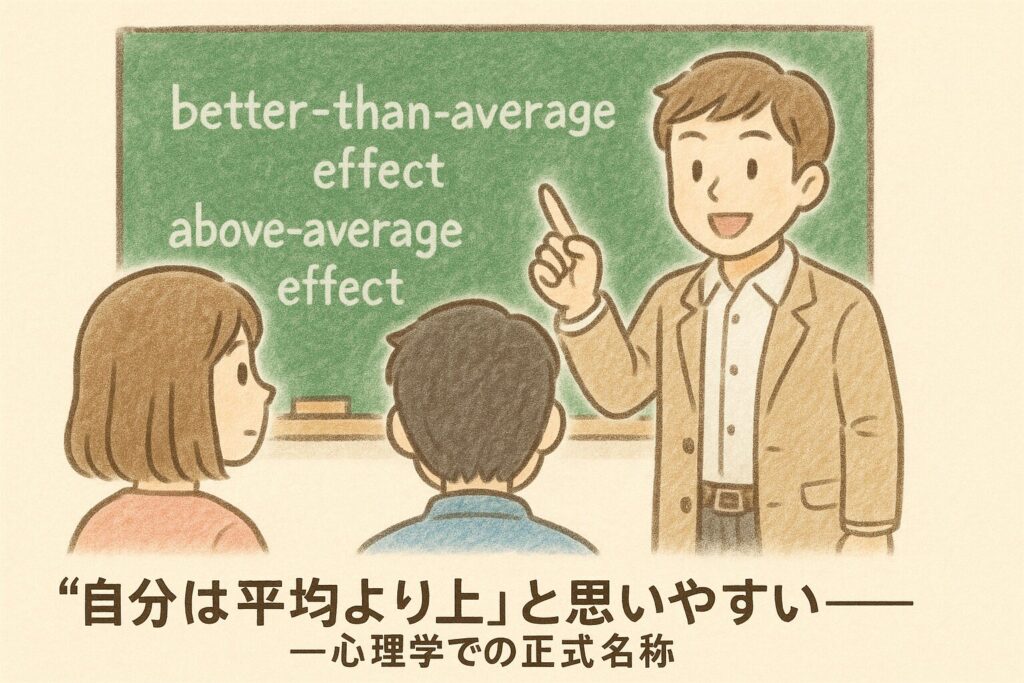

学術用語では- better-than-average effect(ベター・ザン・アベレージ・エフェクト/略:BTAE)

- above-average effect(アバヴ・アベレージ・エフェクト)

と呼ばれます。どちらも**「平均より上?」という比較**で現れやすい現象を指します。

関連・別名の違い

- illusory superiority(イリュージョリー・スーペリオリティ/優越幻想):平均という基準に限らず、一般に他者より自分を上に見がちな広い概念です。

- Lake Wobegon effect(レイク・ウォビゴン効果):米ラジオ番組の架空の町「レイク・ウォビゴン」の決まり文句「子どもはみな平均以上」から来た**通称(比喩名)**です。学術的な中核語はBTAEだと覚えておくと混乱しにくいです。

かんたんに言うと

BTAE/above-average=“平均より上?”の比較で見える現象

優越幻想(illusory superiority)=もっと広い“自分>他者”の思いこみ

レイク・ウォビゴン効果=現象を言い表すニックネームです

関連・別名の違いを改めて結論から言うと――

さらに広い枠の言い方は illusory superiority(イリュージョリー・スーペリオリティ/優越幻想) で、平均に限らず“自分>他者”に見がちな傾向全般を含みます。

**「優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)」という表現は、一般向けには“ほぼ正しい”**言い方です。

ただし学術的に厳密に言うなら、

研究でよく使われる正式名称は above-average effect や better-than-average effect(BTAE) で、**「平均より上かどうかを比較させたときに起こる自己評価の偏り」**を指します。

Lake Wobegon effect(レイク・ウォビゴン効果) は、その現象をわかりやすく呼ぶための**通称(ニックネーム)**です。由来は米ラジオ番組の架空の町での決まり文句「子どもはみな平均以上」。

だから、こう使い分けると安全です

枠を広く語るとき:

「illusory superiority(優越幻想)」=平均比較以外も含めて説明したいとき。

ブログや一般向け:

「優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)」=OK(わかりやすい)。

研究・厳密な文脈:

「above-average effect / better-than-average effect(BTAE)」を使用(測定・実験の枠組みと一致)。

代表研究(古典)

- 運転スキルの自己評価:被験者の多くが**「自分は平均より運転がうまく安全」と評価しました(大学生などを対象)。この「みんなが平均より上」は現実には成立しにくい**ため、自己評価バイアスの存在が示唆されました。

統合的知見(メタ分析)

- 124本・約95万人を統合した総説・メタ分析は、BTAEが領域や方法を超えて頑健であることを示しています(効果の大きさも概して中〜大)。

なぜ起きる?――心と脳の二層で理解

- 心理プロセス

- 自己情報の偏り:自分の努力や成功体験は強く・詳細に記憶している一方、他者の努力は見えにくいため、比較が自己寄りになります。

- 平均の誤解:統計の**平均(ミーン)**は分布で意味が変わります。**体感の“真ん中”**とズレるため、直感的には「自分が上」に感じやすくなります。

- なお、難しく珍しい技能では逆に自分を平均未満だと感じる「下方平均効果(below-average effect)」も報告されています。

- 脳・生物学的所見

- 前頭葉—線条体ネットワーク(ぜんとうよう—せんじょうたい)とドーパミンの働きが、優越の錯覚の強さと関連することが安静時fMRI×PETで示されました。

※関連を示す研究であり、因果を断定するものではありません。

- 前頭葉—線条体ネットワーク(ぜんとうよう—せんじょうたい)とドーパミンの働きが、優越の錯覚の強さと関連することが安静時fMRI×PETで示されました。

語源メモ

- レイク・ウォビゴンは架空の町。決まり文句「子どもはみな平均以上」から、**“みんな平均より上と思いがち”**の比喩として広まりました。

👉 次章では、この現象がなぜ注目されるのか、そしてどんな場面で強まりやすいのかを、生活実感に落として見ていきます。

なぜ注目されるのか?

① 日常の“どこにでも”現れる

- 運転・学業・仕事・人気・道徳的特性など多くの領域で再現され、文化差を超えて観察されます。レビュー/メタ分析でもこの頑健さが確認されています。

② 二面性がある(良い面とリスク)

- 適度な自信はプラス:自己効力感(じここうりょくかん)が上がり、挑戦や粘り強さを後押しします。**“心のクッション”**として働く側面です。

- 過度な自信はマイナス:見積もりの甘さや危険行動につながることがあり、客観的な指標や他者の視点でピント合わせが必要です(運転研究の示唆)。

③ 起きやすい条件(“感覚の正体”)

- 曖昧な特性(例:コミュ力・モラル)や評価基準が広い項目で強まりやすい。自分に都合の良い基準で解釈しやすいためです。

- **やさしい課題ほど“上振れ”しやすく、難しく稀な技能では“下振れ”(下方平均効果)**も起こります。

- 問いの立て方でも増幅:自己に焦点を当てる聞き方だと、自分側の情報が濃く思い出され、上方評価が強まりやすいです。

④ 社会でどう活かされている?(実装のヒント)

- 教育:自己評価→小テスト→他者フィードバックの三点測量で過信を校正しつつ、やる気を守る。

- 安全:運転では主観の安全感>実測になりやすいので、急加減速回数・速度逸脱など客観ログのフィードバックを活用。

- 人事:自己申告+同僚評価+成果指標を組み合わせ、“心のレンズ”のピントを定期的に合わせ直す。

⑤ よくある混同(ダニング=クルーガー効果との違い)

- **ダニング=クルーガー効果(DK)**は、成績下位の人ほど自己評価を過大にしやすいという現象。

- BTAEは**「多くの人が平均より上と感じやすい」という全般現象**。

- 近年、DKの**一部は統計的要因(回帰・境界制約)**で説明できる可能性が議論されています。別概念として区別しつつ、一部重なる場面もあると理解すると誤解が減ります。

追補として

一行要約

人は平均より上だと思いやすい。それは心のレンズのクセで、ほどよい自信を支える一方、過信になれば危うい。データと他者視点でピントを合わせ直そう。

具体ワーク(保存版)

- ① 今日の自己評価(5段階)

- ② 客観値(時間・正答率・再提出回数など)

- ③ 他者フィードバック(1行)

- ④ 差分メモ(上振れ/下振れの理由)

- ⑤ 次の一手(明日やる1つ)

ワンポイント:曖昧な特性ほどBTAEが出やすい。曖昧→行動指標に翻訳してから評価するのがコツ。

プレゼン代表が決まった夜、あなたは自己評価シートを開きます。

数値とメモを重ねるほど、**自信は“根拠のある自信”**に姿を変えていきました。

「測って、直す。 それが“本当に平均以上”への近道なんだ。」

👉 次章では、ここまでの理解を行動に落とし込むコツ(自己評価の整え方・チェックリスト・注意点)へとつなげます。

実生活への応用例

すぐ試せる/効果が見える

「優越の錯覚」=自分を“平均より上”と見積もりがちな心のクセ。

ここでは、勉強/仕事/運転の3場面で、実行手順とコツを示します。

勉強

- “わかったつもり”対策

1)確認テストを3問だけ解く。

2)各問に根拠メモ(なぜそう思ったか)を1行。

3)**正答率(%)と解答時間(秒)**をノートの端に記録。 - 効果:主観の手応えを、**数値(客観指標)**で整える。

※客観指標(キャッカン・シヒョウ)=時間・正答率・誤答数など、誰が見ても同じ数値のこと。

仕事

- “見積もりが甘い”の予防

1)見積もり提出前に第三者レビュー(10分でOK)。

2)常にバッファ10〜20%を標準として追加。

3)完了時に想定 vs. 実績を1行で記録し、次の見積もりに反映。 - 効果:主観>実測になりがちなズレを、チームで定期的に校正。

用語ミニ解説

- バッファ:時間やコストの余裕枠。人は平均より上と感じやすい=見積もりが楽観的になりがちなので、最初から余裕を入れておく。

運転

- “自分は安全”の錯覚をならす

1)急加速/急減速の回数などの運転ログ(記録データ)を確認。

2)1週間ごとに主観の安全感とログの数値を見比べる。

3)数値が悪化した週は、具体策(車間距離を+1台分/発進は2拍遅らせる など)を1つ決める。 - 効果:古典研究が示す**“みんな自分は上手・安全”**という思い込みを、データでピント合わせ。

すぐできるヒント集

- 数値で振り返る:時間・正答率・エラー数など1つで良いので記録。

- 難易度タグ:課題に**「易/普/難」**を先に付ける。

- 易ほど“平均より上”に感じやすい(上振れ)。

- 難では逆に“平均より下”に感じやすい(下振れ)。

- 他者フィードバック:同僚・友人に1行コメントをもらう。

- チェックリスト:**「事実/推測/希望」**を分けて書く。

- ご褒美の設計:小さな達成に即時の報酬を置き、健全な自信を燃料にする(過信ではなく継続のため)。

メリットとデメリット

- メリット:前向きさ・挑戦意欲・粘り強さを保ちやすい(自己効力感の維持)。

- デメリット:見積もりの過小、危険行動、学習機会の逸失。

→ **“指標(数値)+他者の目”**を組み合わせると、過信を適度な自信に整えられます。

次章では、誤解しやすいポイントと注意点をまとめ、間違った使い方を防ぐコツを整理します。

注意点や誤解されがちな点

間違って使わないために

注意点(大枠)

- 「錯覚=悪」ではない

適度なら行動の原動力になります。ただし強すぎる過信は事故や損失のリスク。 - 脳の話は“関連”レベル

前頭葉—線条体ネットワーク(ぜんとうよう—せんじょうたい)とドーパミンの関連が示されていますが、個人の因果診断を断定できるわけではありません。

※fMRI(エフ・エム・アール・アイ)=脳活動に伴う血流変化を測る方法、PET(ペット)=体内の分子の動きを画像化する方法。どちらも主に相関を見ます。

危険な考え方(落とし穴)

- 「自信がある=安全・正しい」

→ 感覚と実測は別。運転・見積もり・学習はログやテストで確認。 - 「私は例外」

→ BTAEは誰にでも起こる傾向。例外扱いは校正の機会を逃します。

誤解を生む点・誤記が出やすい点

- BTAEとDKの混同

- BTAE(ベター・ザン・アベレージ効果)=多くの人が平均より上と感じやすい全般現象。

- DK(ダニング=クルーガー効果)=成績下位ほど自己評価が過大になりやすい現象。

→ 別の概念。重なる場面はあっても、言い換えではありません。

- “平均”の勘違い

**平均(ミーン)は分布次第で体感の“真ん中”とズレます。ケースによっては中央値(メディアン)**の方が“真ん中”に近い意味を持つことも。

※統計用語は目的に応じて使い分けるのが基本。

なぜ誤解が生まれるのか(原因)

- 基準が曖昧(例:コミュ力・道徳性)だと、自分に有利な基準で比べやすい。

- 自己情報は濃く、他者情報は薄いため、自己側に寄った判断になりやすい。

- 質問の仕方が自己を先に想起させると、さらに自己寄りになりやすい。

誤解を避ける方法(実践)

- 数値の鏡:時間・正答率・レビュー回数など、一つで良いので記録。

- 二重の物差し:自己評価+他者評価を定期的に突き合わせる。

- 難易度タグ:**「易/普/難」**を先に宣言し、上振れ/下振れを自覚。

- 用語の使い分け:

- 一般向け=優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)(分かりやすさ重視)

- 研究文脈=better-than-/above-average effect(BTAE)(測定枠組みに対応)

今日の自信は、明日の力に変えられます。

数値の鏡でピントを合わせ、他者のひと言で角度を変え、

もう一度、丁寧に自分を信じ直す。

それが、**本当に“平均以上”**へ近づく、一番静かなショートカットです。

次は、あなたの予定表に**「3分ワーク」**をひとつだけ。

小さな一歩が、確かな変化を連れてきます。

FAQ

Q1. 「優越の錯覚」と「レイク・ウォビゴン効果」は同じですか?

A. 一般向けにはほぼ同じ。学術用語は BTAE(better-/above-average effect)。

Q2. どういう場面で強く出ますか?

A. 評価基準が曖昧な領域(例:コミュ力・道徳性)で強まりがち。

逆に難しく稀な技能では「自分は平均未満」と感じる下方平均効果も。

Q3. DK効果(ダニング=クルーガー)との違いは?

A. BTAE=“多くの人に共通する上振れ”の傾向。

DK=下位層の自己過大に注目した現象。言い換えではありません。

Q4. 脳の研究は「因果」を示していますか?

A. いいえ。前頭葉—線条体ネットワークやドーパミンとの**関連(相関)**の報告です。

個人の因果診断を断定できるわけではありません。

Q5. 自信を失わずに過信だけ下げる方法は?

A. 3分ルールが最短:

1)自己評価→ 2)客観指標1つ→ 3)他者のひと言。差分を1行メモで次回改善。

Q6. 仕事の見積もりが甘くなるのはなぜ?

A. 自己都合の基準で見やすい心のレンズが影響。

第三者レビュー+10〜20%バッファを標準化して予防。

Q7. 運転で「自分は安全」と思うのは危険?

A. 主観と実測はズレます。急減速・急加速の回数など運転ログで確認を。

Q8. 子どもの学習での活かし方は?

A. 小テスト(3問)+根拠メモ+時間記録。

「できたつもり」を見える化して、健全な自信を育てます。

Q9. 統計の“平均”は何が誤解されやすい?

A. 平均(ミーン)≠体感の真ん中。分布が偏ると中央値(メディアン)の方が“真ん中”に近いことも。

指標は目的に応じて使い分けます。

Q10. 明日すぐできる最初の一手は?

A. 今日のタスクで所要時間と正答率を1つ記録。

帰り際に同僚のひと言をもらい、差分を1行残して終了。これで次回の見積もりが変わります。

ここまでの“落とし穴回避”を踏まえ、次章では「おまけコラム」として、視点を変えた小話や関連トピックを紹介します。

おまけコラム

新しい視点で“もう一歩”

視点①:脳の“前向きレンズ”というたとえ

私たちの脳には、ものの見え方を少しだけ明るくする**“前向きレンズ”がある——そんな比喩で説明できます。

研究では、前頭葉—線条体ネットワーク(ぜんとうよう—せんじょうたい/意思決定や報酬処理に関わる回路)と、ドーパミン(意欲や学習を支える脳内物質)の働きが、「自分は平均より上」と感じる強さと関連することが報告されています。

ここでの関連は、因果(これが原因で必ず起こる)という意味ではありません。観察・測定(例:fMRI〔エフ・エム・アール・アイ〕=脳血流の指標を見る方法、PET〔ペット〕=体内分子の動きを可視化する方法)から得られた相関の手がかりです。

→ 脳の視点から見ると、「優越の錯覚」は完全な悪者ではなく**、“行動を起こすための明るさ”を少し足してくれる存在、とも読めます。

視点②:心の“クッション”としての錯覚

心理学には、ポジティブ・イリュージョン(positive illusions/ポジティブな錯覚)という考え方があります。

困難な場面で希望を保つ・挑戦を続けるために、わずかな自信の上振れが精神的クッションになる、という捉え方です。

ただし、上振れが大きすぎると過信に転じ、判断ミスを招きます。

→ 心の視点では、「ほどよい自信+現実の点検」がベストといえます。

視点③:個人だけでなく“集団”にも表れる

「うちの学校(会社/地域)は平均より良い」という感覚が共有されることがあります。これはレイク・ウォビゴン効果(Lake Wobegon effect/通称)を集団単位で示す例として紹介されることがあります。

自分(たち)に都合のよい基準を無意識に採用すると、**集団でも“平均より上”**に感じやすくなります。

→ 社会の視点では、評価の基準を明確に言葉にすることが、思い込みをほぐす第一歩です。

ひとことで

“ほどよい自信”はエンジン、

“データでの現実確認”はハンドル。

両方そろうと、静かに遠くまで進めます。

つづくまとめ・考察では、要点を整理し、明日からの実践手順をもう一度クリアにします。

まとめ・考察

要点の再整理(読み切りまとめ)

- 優越の錯覚(ゆうえつのさっかく)は、平均より自分を上に見積もりやすい認知バイアス。

- 学術用語では better-than-average effect(ベター・ザン・アベレージ・エフェクト)/above-average effect(アバヴ・アベレージ・エフェクト) と呼ばれ、さまざまな領域で安定して観察されています。

- 脳の所見は**関連(相関)**レベルの手がかりで、因果を断定するものではない。

- 実生活では、客観指標(正答率・時間・ログ等)と他者フィードバックを組み合わせると、過信→適度な自信へピント合わせが可能。

考察(比喩で一言)

自信はガソリン、データはハンドル。

ガソリンだけでは走れるけれど曲がれない。

ハンドルだけでは安全だけれど進みにくい。

両方を持って、静かに遠くへ。

明日からの“3分ルール”(実行ガイド)

1)自己評価を5段階で1つ書く。

2)客観指標を1つだけ記録(正答率・時間・エラー数など)。

3)他者のひと言を1つもらう。

→ 3項目×1分=合計3分で、自信は温存しつつ過信だけを削ることができます。

問いかけ(行動の起動スイッチ)

あなたはどの場面に、今日から**「数値の鏡」**を置きますか?

学び/仕事/運転/コミュニケーション。最初の一箇所を決め、今週だけ試してみましょう。

―――この先は、あなたの興味に合わせて応用を深める章へ。。

学んだ知識を自分の言葉で説明できるレベルにしていくステップです。 「優越の錯覚」という言葉を知るだけでなく、 「どんな場面で」「どうして起きて」「どう扱えばいいか」を、 自分の経験に重ねて語れるようになりましょう。

興味に合わせて応用編

──知るだけでなく、“語れる自分”へ

「優越の錯覚(ゆうえつのさっかく)」という言葉を知った今、

次はそれを自分の言葉で説明できるレベルにしていきましょう。

学びの本質は、

「知る」→「わかる」→「使う」→「伝える」。

多くの人が「知る」で止まりがちですが、

日常で観察し、言葉にしてみることで理解は深まります。

🔍 たとえば、こんな応用のしかた

日常の記録ノート

- 今日、「自分は平均より上」と感じた瞬間を1つ書く。

- なぜそう感じたかを1行で言語化する。

- 後日、結果はどうだったかを照合する。

会話で実践

- 友人・同僚に「優越の錯覚って知ってる?」と話題を振る。

- 自分の実例をまじえて1分で説明する。

SNSやブログでの発信

- 「今日の“心の錯覚”メモ」として短く投稿。

- 自分の思考を整理し、他者の視点も得る。

💡 学びを「使える力」にするコツ

- 事例を思い出す(職場・勉強・人間関係)。

- 心理用語で軽くラベリング(「これは優越の錯覚かも」)。

- “自分の場合”に置き換える(私はなぜそう感じた?)。

この3ステップを繰り返すと、

知識が自分の中で再構築され、

ただの“言葉”が判断力に変わります。

🔁 「知る」から「使う」へ

心理学の学びは、暗記ではなく観察の積み重ね。

“優越の錯覚”を理解するのは、

他人を裁くためではなく、自分の「心のレンズ」の焦点を合わせ直すための作業です。

日常で「おや?」と感じた瞬間には、

いつも学びのタネが隠れています。

次の「更に学びたい人へ」では、おすすめ書籍を紹介します。

「読む→感じる→話す」をつなぐ、次の一歩へ。

更に学びたい人へ

──実際に読める本で「優越の錯覚」を深めるために

ここでは、今回のテーマ**「優越の錯覚(レイク・ウォビゴン効果)」を、もっと深く・楽しく学べる書籍4冊をご紹介します。

📘 初学者・小学生高学年にもおすすめ

『マンガでわかる行動経済学』

川西 諭(監修)/星井 博文・松尾 陽子(著)

特徴:行動経済学(こうどうけいざいがく:人の心理が経済行動にどう影響するかを研究する学問)を、マンガでわかりやすく解説。登場人物のやり取りを通じて、

「なぜ人は合理的に動かないのか?」を体感的に学べます。

おすすめ理由

・専門用語が少なく、小学生高学年~大人まで読める。

・「自分は平均よりできてる」と思い込みがちな心理を、

日常の買い物や勉強シーンで楽しく理解できる。

・“優越の錯覚”の入門書として最適です。

📗 中級者向け(読み応えあり)

『予想どおりに不合理:行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

ダン・アリエリー(著)/熊谷 淳子(訳)

特徴:世界的ベストセラー。アリエリー教授が行った実験とユーモアで、人が「なぜ誤った判断をしてしまうのか」を具体的に示します。

おすすめ理由:

・「自分の判断は正しい」と思いがちな錯覚を科学的に検証。

・“平均より上”と思い込む心理や、価格・選択の不合理さを多くの実験で紹介。

・読後、「自分の思考のくせ」を冷静に見つめられるようになります。

📕 全体におすすめ(定番の名著)

『ファスト&スロー ― あなたの意思はどのように決まるか?』

ダニエル・カーネマン(著)

特徴:ノーベル経済学賞を受賞したカーネマン博士の代表作。

人の思考には「速い思考(直感)」と「遅い思考(熟考)」の2種類があるという理論を、

豊富な研究と例で解説します。

おすすめ理由:

・「直感が判断をゆがめる」しくみを体系的に理解できる。

・「優越の錯覚」などのバイアスが、どんな条件で生まれるかを掘り下げ。

・心理学×統計×日常感覚が一体となった、思考の基本書。

📙 全体におすすめ(視覚的に理解できる)

『錯覚の科学』

クリストファー・チャブリス&ダニエル・シモンズ(著)/木村 博江(訳)/成毛 眞(解説)

特徴:“見えているのに気づかない”という有名な**「ゴリラ実験」**を紹介した研究者による一冊。私たちが「自分はちゃんと見ている」「正しく判断している」と思いがちな錯覚を、心理実験を通して実証的に示します。

おすすめ理由:

・「記憶」「注意」「自信」など、錯覚が起こる仕組みを実験で理解できる。

・“優越の錯覚”が生まれる背景――「見えていないことに気づかない」――を実感できます。

・科学的でありながら、読みやすい語り口。中学生以上におすすめです。

🔖 学びのまとめ

4冊を通して見えるのは、

**「人の心は合理より感情で動く」**という事実。

どの本も、あなたの「思考の鏡」を磨いてくれます。

もしこのテーマをもっと体験的に学びたいなら、

次の段落ではゆかりの地や体験できる場所を紹介します。

読むだけでなく、見て・感じて・確かめる学びを楽しみましょう。

疑問が解決した物語

──気づいた瞬間、景色が少し変わる

会議が終わり、プレゼンを終えたあなたは静かに息をつきました。

Aさんの例え話も、Bさんの受け答えも、それぞれに光るものがありました。

「みんな、思っていた以上に準備していたんだな」

そう思うと、胸の中にあった小さな競争心が、すっと溶けていきます。

ふと頭に浮かんだのは、あの言葉――「優越の錯覚」。

自分が見えているのは“自分の努力の記録”だけ。

他人の努力は、舞台裏のように見えにくい。

だからこそ、心は自然に「自分の方が上かも」と思いたがるのです。

その瞬間、あなたは軽く笑いました。

「みんな、自分を信じていた。それって、悪いことじゃないな。」

適度な自信は行動のエネルギーになる。

でも、それが“確かめずに信じすぎる”とき、

思い込みが判断を曇らせる――そう気づけたことが、何よりの収穫でした。

次のプレゼンでは、こうしてみよう。

「自分はこれだけ頑張った」と思うのと同じように、

相手も同じだけ努力しているかもしれない――そう想像してみる。

そうすれば、競うよりも学び合う空気が生まれるはず。

あなたは会議室を出て、廊下の窓から午後の光を見上げます。

「優越の錯覚」を知った今、

世界の見え方が少しだけ柔らかくなった気がしました。

教訓:

“自分を信じる”ことと“他人を見下さない”ことは、同じくらい大切。

錯覚を知ることで、謙虚さと自信のバランスが取れるのです。

そして――あなたならどうしますか?

自分が「ちょっと上かも」と感じた瞬間、

その気持ちをどう使いますか?

燃料に変えるか、傲りに変えるかは、

あなたの選び方ひとつです。

文章の締めとして

──“錯覚”を知って、少しだけ優しくなれる自分へ

静かな夜、ふと今日一日のことを思い返すと、

誰かとの会話の中で「自分のほうが正しい」と思った瞬間や、

小さな競争心が芽生えた瞬間を思い出すことがあります。

でも、それもきっと悪いことではありません。

「優越の錯覚(ゆうえつのさっかく)」を知った今なら、

その気持ちの奥には、“自分を信じたい”という素直な心があると気づけるからです。

私たちは誰もが、少しの誇りと少しの不安を抱えて生きています。

自分を信じる強さが、挑戦の原動力になる。

そしてその強さに、**ほんの少しの柔らかさ(謙虚さ)**を添えることで、

人との関係も、自分との向き合い方も、少しずつ変わっていくのだと思います。

“錯覚”は敵ではありません。

それは、心が「がんばりたい」と願っている証です。

大切なのは、その錯覚に気づき、

現実と理想のバランスを見つけながら、穏やかに進んでいくこと。

――そうして気づいたとき、きっとあなたはもう、

**「優越」ではなく「優しさの錯覚」**の中にいるのかもしれません。

注意補足

──「知る」は終わりではなく、始まりの合図

本記事は、著者が幸甚で調べられう範囲で、

信頼性の高い研究と公的機関の資料に基づき、

慎重に確認・二重チェックを行って作成しています。

ただし――

心理学や脳科学は「生きた学問」です。

新しい発見や異なる視点が、今この瞬間も世界のどこかで生まれています。

新たな発見が今後示される可能性もあります。

今日の“理解”が、明日の“再発見”へとつながる。

その柔軟さこそが、学びの魅力です。

もしこの記事で興味を持ったのならば、

ぜひ一歩先の資料や文献にも触れてみてください。

あなた自身の経験や考えと重ねながら、

“心の錯覚”をより深く、やさしく解き明かしていく旅に出ましょう。

――錯覚を知ることは、思い込みを捨てることではなく、

新しい見え方を手に入れること。

それが、自分と他人を少しずつ理解していく、ほんとうの“優しさ”なのかもしれません。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

今日も自分を信じるその気持ちを、

ほんの少し“優しく”錯覚してあげてください。

コメント