写真で目が赤く光るのはなぜ?『赤目現象』と『タペタム』の正体をやさしく解説(スマホ撮影の対策も)

『赤目現象』と“光る瞳”のひみつ——写真が教えてくれる、目と光の不思議な関係

誕生日ケーキのロウソクを消す直前、部屋を暗くしてパシャ。

写真を見返すと——笑顔は最高なのに、瞳だけが真っ赤。

「えっ、どうして私の目だけ…?」と思わずズームしてしまったことはありませんか。

3秒で分かる結論

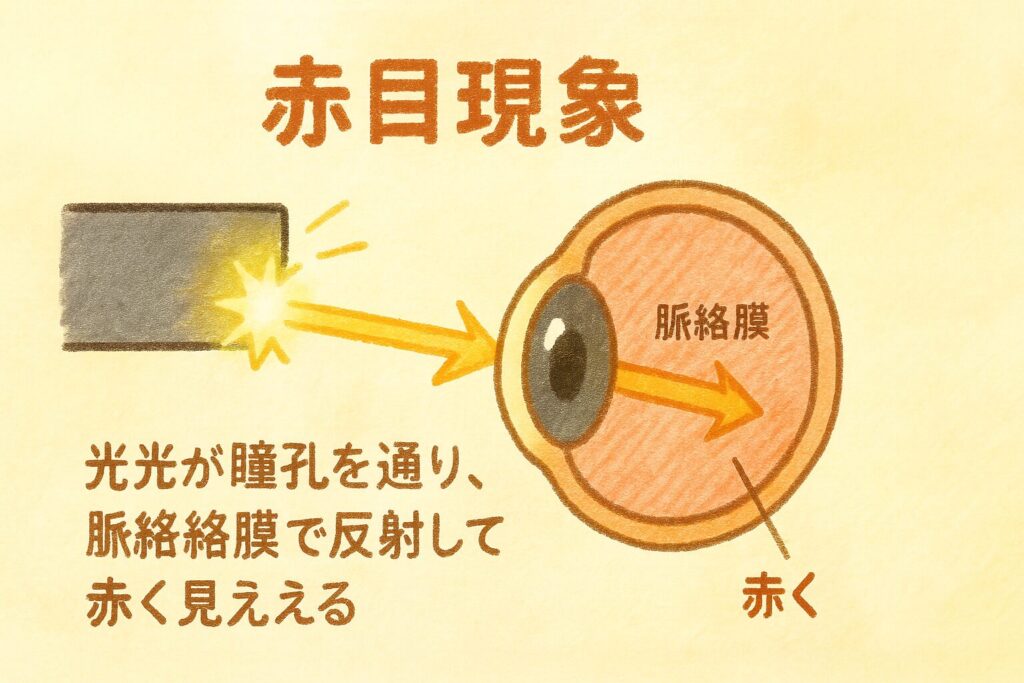

暗い場所でフラッシュをたくと、瞳孔が開いたまま光が眼底で反射し、赤く写る——これが『赤目現象』です。

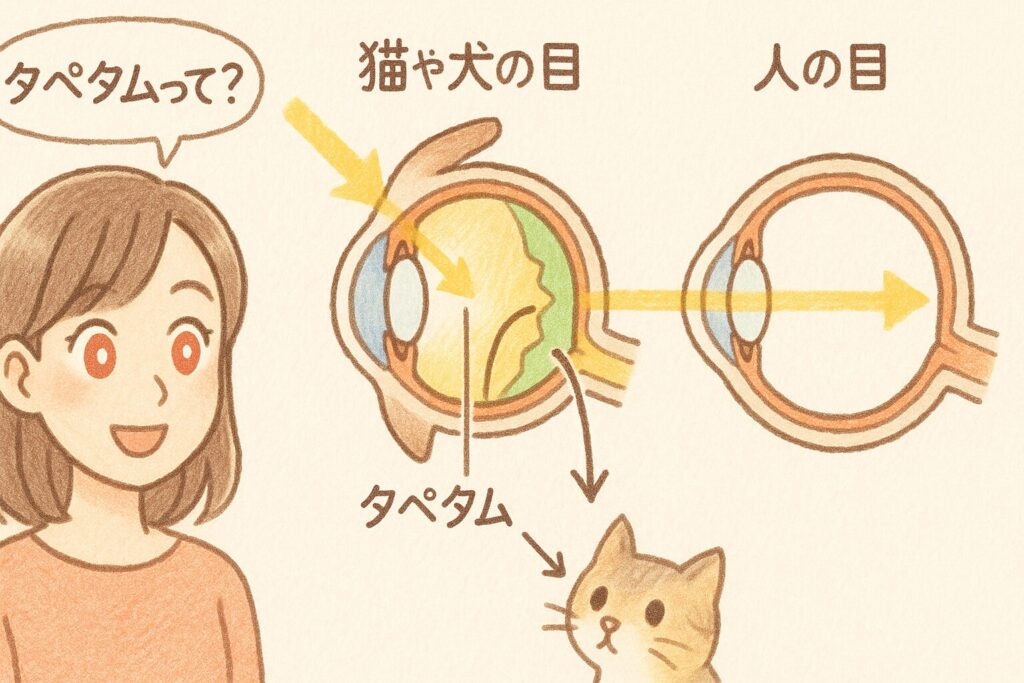

犬や猫の目が緑や黄に光るのは、網膜の後ろにある“反射板”=タペタムが光を跳ね返すからです。

対策は、赤目軽減機能・周囲を少し明るくする・フラッシュの角度を変えるの三本柱です。

今回の現象とは?

- 「赤目現象とはどうして?」(暗所 × フラッシュの法則)

- 「タペタムとはどうして?」(動物の“反射板”の法則)

- 「人は赤いのに、動物は緑っぽいのはどうして?」(反射する場所と仕組みの法則)

- 「夜じゃないと起きないのはどうして?」(瞳孔の開き具合の法則)

- 「体に悪いの?直せるの?」(赤目=多くは無害/撮影での対策の法則)

あるある例(身近に感じるシーン)

- 室内の集合セルフィーで一人だけ真っ赤な目になってしまう。

- 運動会のテント下で撮った写真が人は赤目、犬はギラッと色が違う。

- 夜道で車のライトや懐中電灯に照らされた猫の目が光点みたいに見える。

- フラッシュあり・なしで同じ人でも赤目になったりならなかったり。

この記事を読むメリット

- 今すぐできる赤目対策(設定・ライティング・角度)が具体的にわかります。

- **動物の“目が光る”理由(タペタム)**を正しく理解できます。

- 子どもの写真で赤/白の反射を見分ける注意ポイントを学べます。

疑問が浮かんだ物語

放課後の公園は、文化祭の余韻で少しだけざわついていました。

ベンチに荷物を置いて、みんなで肩を寄せ合い、スマホを掲げます。

「せーの」と小さく息を合わせた瞬間、街灯とフラッシュが重なって、白い光が弾けました。

画面をのぞくと、笑顔はそろっているのに——私の瞳だけが赤い。

「うそ、なんで?」と指先が思わずズームを繰り返します。

友だちは「加工で直せるよ」と笑うけれど、気になりだすと止まりません。

帰り道、茂みの方で「カサッ」と音。

振り向くと、猫の目が緑にギラッと光って、すぐに暗がりに溶けました。

さっきは赤、今度は緑。同じ“目”なのに、色まで変わるのはどうしてでしょう。

かすかな風、遠くの自転車のブレーキ音、手の中で温かいスマホ。

日常の音に紛れて、胸の中だけが少しざわつきます。

たった一枚の写真が、見慣れた世界のルールをそっとズラして見せた気がしました。

どうして目だけ赤くなるの?

猫は緑なのに、人は赤なのは何が違うの?

夜だけ起きるの? 対策はあるの?

——この小さな不思議が、今いちばん知りたいことです。

もやもやがふくらむほど、理由を知りたい気持ちが強くなります。

答えは意外とシンプル。でも、知ると撮り方が変わる。さあ、一緒に確かめていきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

人の“赤目”は、暗い場所で瞳孔が大きく開いたままフラッシュの強い光を受け、

その光が眼の奥(脈絡膜)にある血管で反射してカメラに戻るために起こります。

その反射が赤く見えるのが——赤目現象です。

一方で、犬や猫、鹿などの動物の“ギラッ”と光る瞳は、

網膜のさらに奥にある**「タペタム(反射層)」が、入ってきた光を再び反射して

暗闇でも見やすくしているため。

この光を二度使う仕組みこそ、夜行性動物の視覚を支える秘密です。

人間の目には、このタペタムが存在しません。**

カンタンに言うと…

- 人の目 → 「赤い壁の部屋でフラッシュをたいた」ようなもの。

光が血の色(脈絡膜)に反射して赤く映ります。 - 犬や猫の目 → 「鏡の部屋でフラッシュをたいた」ようなもの。

タペタムが鏡のように光を跳ね返して、瞳がギラッと輝くのです。

この“赤く光る瞳”と“ギラッと輝く瞳”——

どちらも、目の中を通る**「光の道筋」がつくり出した不思議な現象です。

もし、この小さな光のドラマをもっと深く知りたくなったなら、

次の章でその仕組みと理由**をいっしょに探っていきましょう。

きっと、あなたの「なぜ?」が「なるほど!」に変わる瞬間が訪れます。

『赤目現象』『タペタム』とは?

● 赤目現象(Red-eye effect|レッドアイ・エフェクト)とは

定義: 暗い場所でフラッシュを使うと、瞳孔(どうこう)が開いたまま光が入り、眼底(がんてい)で反射して赤く写る現象です。赤い色の正体は、網膜(もうまく)の後ろにある脈絡膜(みゃくらくまく|血管が豊富な層)の血の色です。スマホのようにレンズとフラッシュが近い設計だと、入った光がまっすぐレンズへ戻りやすく赤目が起きやすくなります。

- 医療での“赤色反射(あかしょくはんしゃ|Red reflex)”

健康な目では、ライトで瞳を照らすと赤い反射が見えます。逆に白っぽく光る(白色瞳孔=ルココリア)、片目だけ色が違うなどは眼科受診のサインになることがあります(例:先天白内障、網膜芽細胞腫など)。小児では定期的な赤色反射のチェックが推奨されています。

📝用語の噛み砕き

・脈絡膜:網膜の裏の“血管のじゅうたん”。栄養を運びます。

・赤色反射:正常な“赤い光の跳ね返り”。白色は要注意。

タペタム・ルシダム(Tapetum lucidum|タペタム/輝板〈きばん〉)とは

定義: 多くの動物の目で、網膜の後ろにある反射板のような層。通り抜けた光をもう一度視細胞へ押し戻すことで、暗い場所でも見やすくします。人間にはありません。

- どう働く?(再帰反射のイメージ)

入ってきた光を来た方向へ返す鏡のように働き、“二度目のチャンス”で光をとらえます。タペタムの材質や形は動物で異なり(細胞性/線維性など)、色(緑・黄・青…)の違いもこの構造に関係します。 - どの動物が持つ? なぜ?

犬・猫・鹿など多くの哺乳類、魚類・一部の鳥類などに見られ、薄明〜夜・水中など低照度の暮らしへの適応と考えられています。人(ヒト)や多くの昼行性の霊長類にはタペタムがありません。

📝研究のポイント

タペタムは暗所感度を上げるメリットの代わりに、反射で像がわずかに散る=解像度が落ちるというトレードオフが知られています(比較獣医眼科の総説)。

よくある疑問にサッと回答

- 「赤目現象はなぜ?」 → 暗所×フラッシュで、脈絡膜の血の色が反射するから。

- 「タペタムはなぜ?」 → 網膜の裏の反射板で光を二度使うため。

- 「人は赤いのに動物は緑っぽい?」 → 反射する場所と構造が違うから(人=脈絡膜の赤/動物=タペタムの色)。

- 「昼でも起きる?」 → 暗めの室内+内蔵フラッシュなど条件が重なると昼でも起きます。

- 「体に悪い?直せる?」 → 赤目そのものは無害。ただし白・黄色、片目だけは受診推奨。撮影は赤目軽減・明るくする・フラッシュ角度で対策を。

仕組みがわかったら、**「なぜ注目される?」「どう活かす?」**へ。撮影のコツと“健康のサイン”を具体的に見ていきましょう。

なぜ注目されるのか?

日常撮影での課題と対策

- スマホで赤目が出やすい理由

レンズとフラッシュが近い=同じ軸になりやすく、入った光がカメラへ戻りやすいため。暗所では瞳孔が大きく、さらに起きやすくなります。 - メーカーの実装(できる対策)

- 赤目軽減(プリフラッシュで先に瞳孔を絞る)

- 赤目補正(撮影後の修正機能)

- 環境光を上げる/フラッシュをオフ軸(直射を避ける)

いずれも各社マニュアルに掲載の実証的な手順です。

📝用語の噛み砕き

・プリフラッシュ:本撮影前に弱い光を一瞬当て、瞳を小さくしておく仕組み。

健康のサインとしての“赤色反射”

- 写真が教えてくれること

白色瞳孔(ルココリア)、左右差、暗所で反射が見えないなどは要評価。小児健診での赤色反射は国際的にも重視され、異常は眼科へという流れが推奨されています。家庭の写真が早期受診のきっかけになることも。

動物の“夜目”がすごい理由(タペタムの価値)

- メリット:光の再利用=二度目の受光で暗所感度を底上げ。薄明・夜・水中など低照度環境で生きるのに有利。

- トレードオフ:反射による像の散乱で解像度がやや低下することがある——明るさと細かさの綱引きです。

- 環境への適応例:たとえばトナカイは季節で反射色が変わり、冬の暗さに合わせ感度を最適化する現象が報告されています。定量的な「◯倍に増幅」という一律の数値は動物や条件で変動するため、総説でも**“二度通すことで捕まえる光子が増える”という原理的増感**が強調されています。

ここまでで「なにが起きているか」と「なぜ大事か」が整理できました。続く章では、**実生活での応用(撮影テク/安全な観察)**と、誤解しやすいポイントを具体例で解きほぐしていきます。

実生活への応用例

撮影&見分け方

A. スマホ/カメラで「赤目」を防ぐコツ

1)赤目軽減をオン(プリフラッシュ:本撮影前に弱い光を一瞬焚いて瞳孔(どうこう)を先に小さくする)

→ 各社カメラに搭載。撮影後の赤目補正も併用できます。

2)フラッシュをレンズ軸から離す(オフ軸/バウンス:天井や壁に当てて回り込ませる)

→ 反射がレンズへ“まっすぐ戻る”のを避けられます。外付けフラッシュや離れた光源が有効です。

3)環境光を明るくする+視線を少し外す

→ 部屋を少し明るくする/被写体にレンズから数度だけ視線を外してもらうと、瞳孔が開きにくく、正面反射も弱まります。

4)撮影後の補正機能

→ どうしても出た赤目は、カメラ内やスマホアプリの赤目補正で仕上げましょう。

📝噛み砕き

・プリフラッシュ=「先にまぶしくして瞳を小さく」→赤い反射を弱める仕組み。

・オフ軸=「光の入射角をズラす」→反射がレンズに戻らない。

メリット: 自然な瞳/まぶしさの軽減/肌の質感も改善(直射より柔らかい光)。

デメリット: プリフラッシュで瞬きや表情の乱れが出ることあり(人物・子ども撮影で注意)。

B. 夜の「光る目」を安全に観察(アイシャイン)

タペタム(輝板〈きばん〉/Tapetum lucidum)のある動物は、ヘッドライトや懐中電灯に照らされるとアイシャイン(瞳の光り)が見えます。色は緑・黄・白・青・赤など種や角度で変化します。

観察のコツと配慮

- 光は短時間・弱めに。当て続けない(動物への負担を避ける)。

- 少し角度を変えると、ギラつきが抑えられ、目の表情が自然に。

- 野外では安全第一(車道・藪・崖など)。

※色の違いはタペタムの構造・材質や入射角によるものです。

ここからは、「やってはいけない思い込み」や誤解ポイントを具体的に整理します。正しく知って、安心して活用しましょう。

Quick FAQ 5問

Q1. 赤目って体に悪い?

A. ふつうの“赤い反射(赤色反射)”は無害です。撮影条件による見え方です。

Q2. 昼でも赤目になる?

A. なります。暗めの室内+内蔵フラッシュ+正面視線などが重なると発生します。

Q3. 今すぐ防ぐ一番カンタンな方法は?

A. 赤目軽減ON → 室内を少し明るく → フラッシュを壁や天井にバウンス(直射しない)。

Q4. ペットの“ギラッ”を優しく撮るには?

A. 直射を避け、ライトはオフ軸・バウンス。視線をレンズから数度だけ外してもらう。

Q5. 撮った後に直すには?

A. 端末の写真編集で「赤目補正」を使用。やり過ぎず、黒目の階調を残すのがコツ。

7. 注意点や誤解されがちな点

よくある誤解と正しい理解

誤解1:「赤目は目に有害」

→ 通常の赤目(赤色反射|Red reflex)は無害です。白っぽく光る(白色瞳孔=ルココリア)、左右差があるなどは眼科受診のサイン。小児では健診で赤色反射の確認が推奨されています。

誤解2:「人にもタペタムがある」

→ 人(ヒト)にタペタムはありません。動物の多く(犬・猫・鹿・馬など)が持つ網膜後方の反射層で、夜目の助けになります。

誤解3:「昼は赤目にならない」

→ 暗めの室内+内蔵フラッシュなど条件がそろうと昼でも起きます。要は瞳孔の大きさと光の入り方です。

危険な考え方と回避策

- 「白でもアプリで消せばOK」は危険:白色反射は疾患の兆候になり得るため鑑別が先。繰り返す場合や片目だけは早めに受診。

- 「強いライトで長時間観察」は避ける:網膜への負担やストレスになります。見るなら短時間・弱く。

誤解が生まれやすい理由

- 言葉の混同:「赤目(写真現象)」と「充血(病気・疲労)」の言い分けがされていない。

- 色の思い込み:「赤=悪い」「緑=安全」ではありません。**文脈(人か動物か、左右差は?)**が重要。

- SNSの加工文化:修正で隠せるがゆえに、“要受診サイン”の見逃しが起きやすい。

誤解を避けるチェックリスト

- 人を撮るとき:赤=普通。ただし白・黄/片目だけ→受診の目安。

- 撮影テク:赤目軽減ON/環境光アップ/オフ軸光/あとで赤目補正。

- 観察:短時間・弱い光+安全第一(人も動物も)。

暗い部屋で、あなたの笑顔だけが「赤く」写る。

夜道では、茂みの向こうで「緑の光」がこちらを見る。

——同じ光が、違う道を通っただけで、世界の見え方が変わります。

赤目現象(レッドアイ)は、脈絡膜(血の色)の反射。

タペタムは、夜のための反射板。

だからこそ、私たちは光の向きを少し変えるだけで、写真をもっと優しくできる。

そして、白い反射を見つけたら——それは大切なサインかもしれません。

医療系ミニFAQ 3問

Q1. どんな“白い光”が要受診サイン?

A. 写真で**白っぽい反射(白色瞳孔)**が繰り返し写る/片目だけ色が違う/左右差が続く場合は受診の目安です。

Q2. 何回続いたら受診すべき?

A. 回数の線引きより安全側で判断。条件や端末を変えても再現するなら、早めに眼科へ。

Q3. 乳幼児はどうチェックする?

A. 家庭でも写真で赤色反射を“参考”にできます。白・黄・左右差に気づいたら受診へ。健診では専門家の評価を。

今日からは、光の通り道を味方に。

赤目軽減ON → 明るくする → オフ軸光 → 仕上げ補正。

この4ステップで、あなたの写真はやわらかな眼差しを取り戻します。

ここまでで実践と安全の基本線はクリア。おまけコラムへ。

おまけコラム

色とりどりの“目の光”はなにで決まる?

結論(まず一言):

夜に光って見える“目の光(アイシャイン)”の色は、**タペタム・ルシダム(Tapetum lucidum|タペタム/輝板〈きばん〉)のつくり(構造)と光の当たり方・見え方(角度)**で変わります。

- タペタムって?(おさらい)

網膜(もうまく)の後ろにある反射板のような層。入ってきた光を来た方向へ返す(再帰反射|レトロリフレクション)ことで、暗所での見えやすさを上げます。人にはありません。

※“反射で少し像がぼける(解像がわずかに落ちる)”というトレードオフも知られています。 - 色のちがい(科学の目で)

タペタムの材質・層の厚み・配列の違いが、どの波長(色)を強く返すかを左右します。さらに入射角・観察角でも見え方が変わるため、同じ種でも緑〜黄/白/青/赤などの幅があります。たとえば、シカやネコ・イヌは黄〜緑に見えることが多く、ワニ類・アリゲーターは赤〜橙が報告例として知られています(地域の自然解説より)。 - 季節で色が変わる代表例:トナカイ

トナカイでは、夏は金〜ターコイズ、冬は濃い青へと反射色が季節変化します。冬の青い薄明に合わせ、タペタムの反射特性をチューニングして感度を高める適応と考えられています(王立協会の論文)。

📝用語の噛み砕き

・タペタム=「網膜の裏の反射板」。光を二度使わせる装置。

・再帰反射=入った方向へそのまま返す反射(標識や反射材と同じ原理)。

・トレードオフ=明るさは得るが、像がわずかに散って精細さは少し犠牲。

もうひとつの効果

タペタムは暗所での検出力アップに寄与しますが、対価として細部のシャープさはやや下がることがあります。“感度(夜)”と“解像(昼)”の綱引きの中で、動物は生きる時間帯・環境に合った最適解を選び取ってきた、と言えます。

色の秘密の裏には材料学+生態がありました。では、人の撮影にとっての最重要ポイントは何だったか。最後に要点を一気に整理します。

まとめ・考察

“光の通り道”でもう一度

赤目現象(レッドアイ・エフェクト)は、暗所でフラッシュの光が眼の奥の脈絡膜(みゃくらくまく)で反射し、血の色が写るために起きます。

タペタムは動物の網膜の裏の反射板で、光を二度使わせて暗い環境での視力を底上げします(人にはない)。どちらも本質は**「目の中の光の通り道」**の違いです。

撮影の実践知(4手順の再確認)

- 赤目軽減ON(プリフラッシュ)

- 環境光を足す(部屋を少し明るく)

- フラッシュの“オフ軸”化(バウンス/角度を変える)

- 撮影後の赤目補正

+ 被写体の視線をレンズから少し外すと、正面反射が弱まります。

健康への目配り(ここが大事):

赤い反射=ふつう。でも白っぽい反射(白色瞳孔|ルココリア)や左右差が写真で繰り返し見えるときは、眼科で評価を。小児では赤色反射の定期チェックが推奨されています。

視覚進化の視点(高尚な一言):

動物は**感度(夜)と解像(昼)**の間で最適化を進めてきました。トナカイの季節変化は、その極端な環境適応の象徴です。

日常への示唆(ユニークな一言):

スマホ撮影は、小さな**“光路設計”**。光源を5cmズラす・壁で跳ね返すだけで、仕上がりは驚くほど変わります。

体験談のタネ:

「環境光を足して、フラッシュを壁にバウンスしたら、家族写真の“赤い目”がゼロに。以後、写真の白い反射には静かに気をつけています。」

総合FAQ 13問

Q1. “赤目”と“充血”の違いは?

A. 赤目=写真上の反射(フラッシュ条件)。充血=肉眼で赤い(結膜の血管)。原因も対処も別です。

Q2. 眼鏡やカラコンは影響する?

A. 眼鏡は反射・ゴースト増、カラコンは材質や色で反射・AFに影響することがあります。角度を少し変える/バウンスで軽減。

Q3. iPhone/Androidで撮影時にやる設定は?

A. 赤目軽減ON、フラッシュはオフ軸(可能なら外部光源)、ナイトモードやISO自動も活用。

Q4. 撮影後の補正はどこにある?

A. 標準「写真」アプリの編集に赤目補正がある機種が多いです。なければ定番レタッチアプリで対応。

Q5. 逆光や舞台照明で赤目になりやすい…

A. 明暗差が大きく瞳孔が開きやすいため。補助光を足す/フラッシュはバウンス/露出を整えると安定。

Q6. グループ写真で一人だけ赤目になる理由は?

A. 視線の向き・角度・瞳孔の開きが人によって違うから。視線を数度外す合図をしてから撮ると揃いやすい。

Q7. フラッシュなしでブレずに撮るコツは?

A. ナイトモード+両肘固定+連写。可能ならミニ三脚やスマホスタンドを。

Q8. ペットの目の色が緑や黄以外に見えるのはなぜ?

A. タペタムの構造・材質・角度で反射色が変わるため。白/青/赤寄りに見えることもあります。

Q9. タペタムは人間にありますか?

A. ありません。多くの哺乳類やワニ類、クジラ・イルカなどにはあります。

Q10. 野外で“光る目”を見るときのマナーは?

A. 短時間・弱い光・安全距離。直射を続けず、観察後はライトをすぐ外す。

Q11. 体育館・文化祭で人物をきれいに撮るには?

A. WB(蛍光灯/電球)調整+ISO上げすぎ注意+最短シャッター速度確保+オフ軸ライト。

Q12. プリフラッシュで目つぶりが増える…対策は?

A. 環境光を先に足す/出力弱め/オフ軸/掛け声でタイミング調整。枚数を撮りベストを選ぶ。

Q13. “宇宙人目”みたいに黒目が不自然になる原因と回避は?

A. 補正のやり過ぎです。**黒目に微妙な明暗(キャッチライト)**を残し、彩度・明度を少しずつ調整。

――この先は、興味に合わせて応用編へ。

今回の現象の語彙(ごい)を増やし、日常の出来事を自分の言葉で説明できるようにしましょう。

「わかった」を話せる・使えるに変える小さなステップです。

次は、 語彙を増やす応用編

10. 語彙を増やす応用編

用語ミニ辞典(1行で覚える要点つき)

- 赤目現象(レッドアイ・エフェクト)

=暗所+フラッシュで脈絡膜(みゃくらくまく)の血の色が写る現象。 - 赤色反射(レッド・リフレックス|医療用)

=正常な赤い反射。白色瞳孔(ルココリア)などは要受診目安。 - タペタム・ルシダム(タペタム/輝板〈きばん〉)

=網膜(もうまく)の裏の反射板。光を二度使い、暗所に強くする。 - 再帰反射(レトロリフレクション)

=入った方向へそのまま返す反射。標識や反射材の原理。 - 瞳孔(どうこう)/散大(さんだい)・縮瞳(しゅくどう)

=瞳の大きさの変化。暗いと散大、明るいと縮瞳。 - 網膜(もうまく)/脈絡膜(みゃくらくまく)

=網膜は光を感じる膜、脈絡膜はその裏の血管のじゅうたん。 - 光路(こうろ)

=光の通り道。赤目もタペタムも、光路を知れば理解しやすい。

▶ 次へ:すぐ使える言い換えフレーズ

すぐ使える言い換えフレーズ(状況別テンプレ)

A)家族や友人に説明する

- 「暗くて瞳が開いたままフラッシュが当たると、眼の奥の血の色が写って赤く見えるんだよ。」

- 「犬や猫は網膜の裏の“反射板”が光を返すから、緑や黄にギラッと光るの。」

B)撮影の現場で声かけ

- 「先に赤目軽減をオンにするね。部屋も少し明るくして、フラッシュは壁に跳ねさせます。」

- 「レンズから視線を2〜3度だけ外すと、赤目が出にくいよ。」

C)健康の目配り

- 「赤い反射はふつうだけど、白っぽく光るとか、片方だけ違うときは念のため眼科へ。」

▶ 次へ:そのまま使える文章テンプレ

そのまま使える文章テンプレ(コピペOK)

- SNSのキャプション

「暗所×フラッシュ=赤目になりやすいので、赤目軽減ON/壁バウンスで撮影。光の通り道を整えると、目がやさしく写る。」 - 家族アルバムのメモ

「この写真の“赤”は赤色反射=正常。白や黄が続くときは受診のサイン。」

▶ 次へ:観察ノート&撮影ログ

観察ノート&撮影ログ(チェック欄つき)

観察ノート(夜の動物)

- 日付/場所:____

- 光源(懐中電灯・車のライト 等):____

- 角度(正面/斜め):____

- 見えた色(緑/黄/白/青/赤):____

- 時間(短時間観察に留めたか):□はい □いいえ

撮影ログ(人の写真)

- 赤目軽減:□ON □OFF

- 環境光アップ:□実施

- フラッシュ:□直射 □バウンス/オフ軸

- 視線オフ:□あり □なし

- 仕上げ:□赤目補正

▶ 次のミニQ&Aで理解を固める

ミニQ&A(10秒で復習)

- Q:昼でも赤目は出る?

A:出ます。暗めの室内+内蔵フラッシュなど条件が重なると起きます。 - Q:赤目は有害?

A:通常は無害。ただし白っぽい反射や左右差は受診の目安。 - Q:どうすれば防げる?

A:赤目軽減→明るく→オフ軸→補正+視線少し外すの4+1手順。

ここまでで“語彙→説明→実践”が一本につながりました。

次章で、書籍で明日からの行動に落とし込みましょう。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍・場所で深める

📘 初学者・小学生にもおすすめ

『奇想天外な目と光のはなし』

- 著者:入倉 隆/イラスト:安賀 裕子

- 特徴:動物の目の多様さや「光と見え方」の不思議を、物語的な小見出しとイラストでやさしく解説。スラスラ読める入門書。

- おすすめ理由:赤目現象やタペタム(輝板/タペタム・ルシダム)を理解するための“土台”になる光の基本と視覚の仕組みが、難しい数式なしで身につきます。家族で読める内容。

📗 中級者向け(視覚の進化・生物学をしっかり)

『眼の誕生――カンブリア紀大進化の謎を解く』

- 著者:アンドリュー・パーカー/訳:渡辺政隆・今西康子

- 特徴:カンブリア爆発を“光と眼”の観点から読み解く話題作。384ページ。視覚が生態や進化に与えた影響をダイナミックに描く。

- おすすめ理由:**「なぜ動物は暗闇でも見える必要があったのか」**という背景理解が深まり、タペタムのような“光を活かす仕組み”の意味づけが腑に落ちます。

📙 全体におすすめ(ビジュアルで俯瞰)

『動物が見ている世界と進化(大英自然史博物館シリーズ 4)』

- 著者:スティーブ・パーカー/監修:蟻川謙太郎/訳:的場知之

- 特徴:大英自然史博物館の標本写真と図版が豊富。色・光・視覚の進化を横断的に学べるビジュアル志向の解説書。

- おすすめ理由:**アイシャイン(目の光)**の見え方の違いを、種ごとの視覚の違いと合わせて直感的に理解できます。写真が多く、読みやすさ抜群。

💡 撮影テク(実践で赤目を減らす)

『はじめてのクリップオンストロボ(玄光社MOOK)』

- 著者:今井しのぶ

- 特徴:プリフラッシュ(赤目軽減)、バウンス(壁・天井反射)、オフ軸ライティングなどを写真付きで丁寧に解説。

- おすすめ理由:本記事の対策をそのまま撮影で再現できます。室内スナップや家族写真で赤目を避ける光の当て方が実践的に学べます。

🚩もっと“体で理解”したい方へ

- 常設・展示で学ぶ:国立科学博物館(上野)や、日本科学未来館(お台場)の視覚・光関連展示は、目の構造と光の性質を体験的に学ぶのに最適。

- 夜の観察で体感:各動物園の夜間開園や自然観察ツアーでは、タペタム由来のアイシャインを安全に観察できます(公式案内を要確認)。

次の一歩は、本で理解 → 施設で体験 → 自分の言葉で説明。

家族や友だちに“光の通り道”を語れたら、理解は本物です。

✨疑問が解決した物語

数日後。

あの夜の写真を見返しながら、私はスマホの画面をスクロールしていました。

「赤目現象……」「タペタム……」

ブログで読んだ説明が、少しずつ記憶の中で繋がっていきます。

——暗い場所で、瞳が開いたままフラッシュを受けたとき、

光が眼の奥の血管で反射して赤く見える。

それが“赤目”。

そして猫の目が緑に光るのは、タペタム・ルシダム(輝板〈きばん〉)という“反射板”が

光をもう一度使って夜でも見やすくしているから——。

ふと、あの公園の夜を思い出しました。

街灯の下で撮ったあの一枚。

赤く光ったのは「怖い現象」でも「失敗」でもなく、

“光の通り道”が見せた、ちょっとした科学のいたずらだったんです。

次に友だちと撮るときは、

赤目軽減をオンにして、少しだけ明るくして撮ろう。

猫を撮るときは、ライトをまっすぐ当てないで、そっと角度を変えよう。

それだけで、光との付き合い方が変わる。

そう気づくと、不思議とあの夜のざわめきが

「もやもや」から「なるほど」へと変わりました。

知らないことが、知っていることに変わるだけで、

世界は少しだけ“やさしく見える”ようになるのですね。

そして私は思いました。

あのときの赤い瞳も、

猫の緑の目も、

どちらも“光の物語”のひとコマなんだ、と。

あなたが次にシャッターを切るとき、

その“光の道筋”を、少しだけ意識してみませんか?

きっと、見慣れた写真の中に、また新しい発見が隠れています。

疑問はもう、光とともに解けました。

知ることで世界は狭まるのではなく、少し深く優しく見えるようになるのですね。

この静かな“気づきの光”を胸に、次の世界を見に行きましょう。

✨文章の締めとして(心に残る余韻の一文)

夜の光に照らされた“赤い瞳”と“緑のまなざし”。

あの小さな違和感から始まった疑問が、

いまは静かな納得へと変わりました。

知ることは、ただ“答えを得ること”ではなく、

自分の見ている世界を少しだけ深く、やさしく照らすこと。

それは、暗闇に差し込むフラッシュのように、

当たり前の風景を一瞬で新しいものに変えてくれます。

赤く光った写真をもう一度見返すと、

そこには“失敗”ではなく、“学びの瞬間”が写っていました。

知らなかった世界の仕組みを知ると、

同じ光景がちょっと誇らしく見えるものですね。

光を恐れず、ただまっすぐに見つめる。

その目の奥には、まだ知らない世界がきっとある。

あなたの視線の先にも、

次の“なぜ?”がそっと待っています。

そのときはまた、この場所で一緒に探していきましょう。

🌙 ブリッジ文

ここまで読んでくださったあなたへ。

“赤目現象”と“タペタム”を通して、

光と目の関係が少し身近に感じられたなら嬉しいです。

このブログは、ひとつの正解を示す場所ではなく、

「なぜ?」を大切にできる人のための、静かな灯りです。

次の記事では、光と色の心理学や人の感情に映る“見え方”の不思議へと進みます。

どうぞまた、光の続きを見に来てください。

注意補足

本記事の内容は、信頼できる医学・教育・メーカー情報(AAO、ブリタニカ、獣医眼科総説、各社マニュアル等)を二重チェックの上で整理しましたが、作者個人が調べられる範囲でまとめたものです。学術的には異なる見解があり得ますし、今後の研究で更新・修正される可能性があります。

🧭 本記事のスタンス

「唯一の正解」ではなく、自分で興味を広げるための入口です。別の立場・専門領域の視点も大切にしてください。

もしこの小さな“光の物語”があなたの心に残ったなら、

どうぞその光を辿って、さらに深い知の世界へ進んでみてください。

赤く瞬いたその一瞬が、きっと新しい学びの“導きの灯”になるはずです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

知ることで、見えなかった世界が少しだけ鮮やかに映りました。

あなたの中の小さな“光”が、これからも消えぬように。

――どうぞ、次の瞬間もまぶしいほどの“赤いまなざし”で、世界を見つめてください。

コメント