お神輿や職場の掃除で「人数が増えるほど、なぜか自分は頑張らなくても…?」と感じたら、それは“みんなでやると一人あたりの努力が下がる”現象=心理学『リンゲルマン効果(こうか/社会的手抜き)』かもしれません。

【なぜ?】お神輿で“手を抜く人”の謎──『リンゲルマン効果』と今すぐできる対策

朝礼後の職場のゴミ拾い。

10人でやれば早いはずなのに、気づくと2〜3人だけが動いています。

「みんなでやるはずが…どうして?」――そんな経験はありませんか。

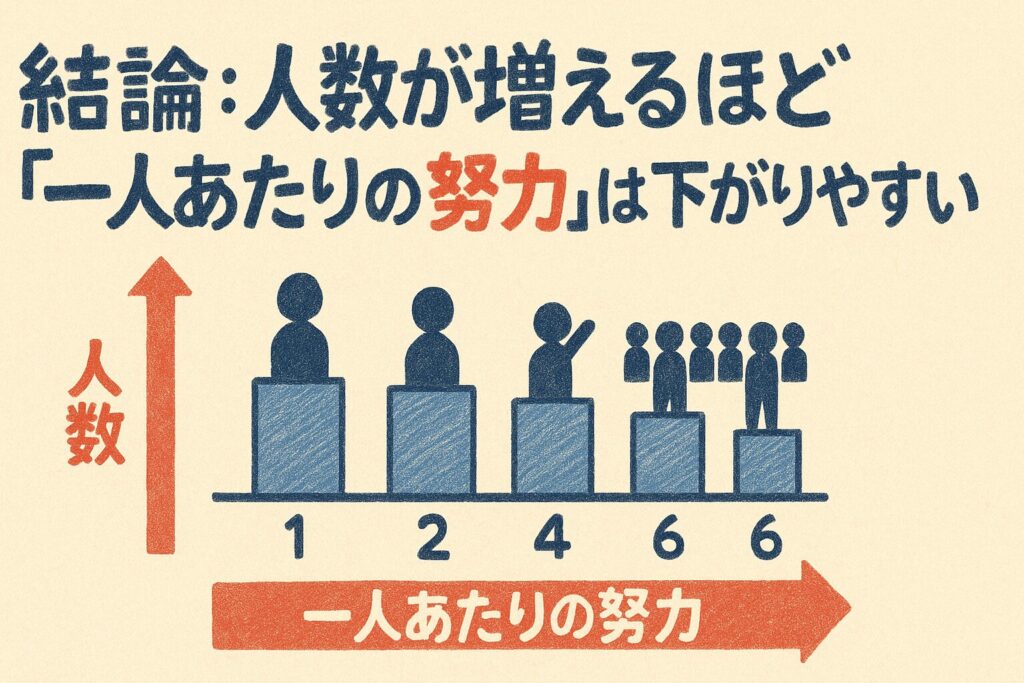

3秒で分かる結論

大人数になるほど、一人あたりの努力は下がりやすい。

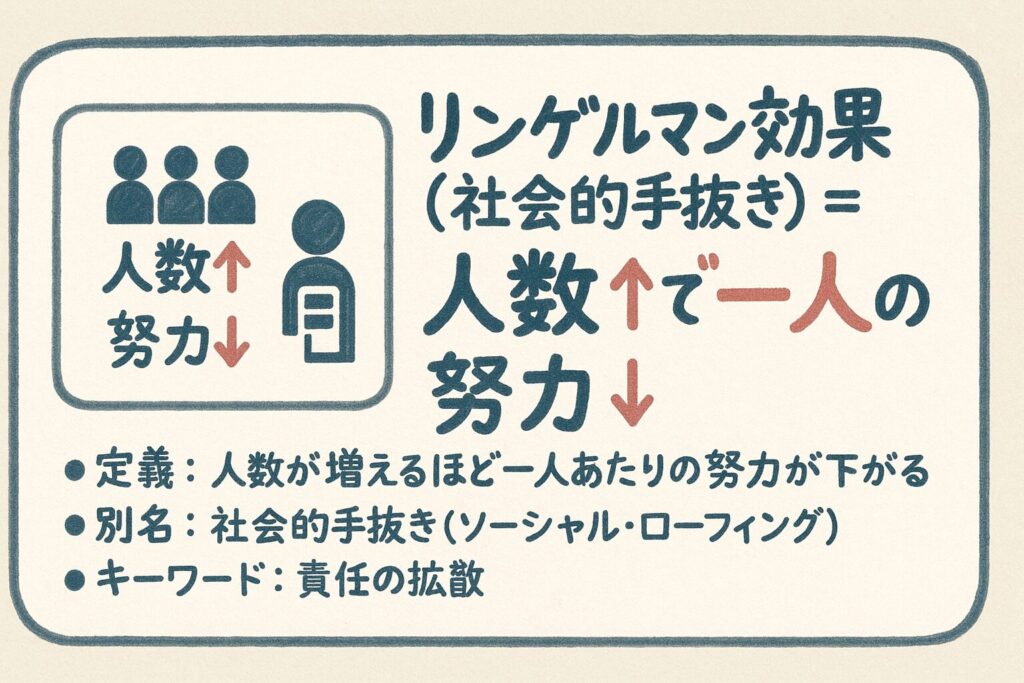

この傾向を心理学では

リンゲルマン効果(こうか)=社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング)と呼びます。

人が増えるほど自分の頑張りの必要性や評価が見えにくくなり、

平均的に一人あたりの努力が下がる現象のことです。

超早わかりQ&A

Q1. リンゲルマン効果(こうか)って、ひとことで?

A. 大人数になるほど、一人あたりの努力が下がりやすい現象。

心理学では社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング / social loafing)とも呼びます。

Q2. なぜ起きるの?

A. 責任の拡散・識別可能性(アイデンティフィアビリティ)低下・**調整コスト(コーディネーション・ロス)**が重なると起きやすいからです。

Q3. どう防ぐ? 今すぐできることは?

A. 名指し/見える化/小集団化(4〜6人目安)/目的を1行。

まずはどれかひとつを現場で。

今回の現象とは?

「なぜ“人数が増えると力が抜ける”の?(この法則とは?)」

このようなことはありませんか?

- 学級新聞づくり:人数が増えた途端、締切前に少数だけが残業。

- 地域の草刈り:最初は全員で開始、いつの間にか一部だけが働く。

- 共同レポート:閲覧者は多いのに、誰も“最初の一行”を書かない。

- 合唱練習:全体練習になると自分の声量が下がる。

- お神輿:掛け声は大きいのに、肩で重さを支える人が偏る。

これらは加算的な作業(人数が増えるほど成果が足し算で増える作業)で起きやすいとされ、

綱引き・ロープ牽引の研究で確かめられています。

この記事を読むメリット

- 仕組みがサッと理解できます(定義・歴史・原因)。

- モヤモヤが軽くなります(“人柄の問題”ではなく場の設計で説明)。

- その場で使える改善ワザ(役割の名指し・見える化・小集団化)を持ち帰れます。

疑問が浮かんだ物語

夕暮れ。商店街にわっしょいの声。

肩に木の感触、体にどんと来る重み。

ふと隣を見ると、腕が“ふわっ”と軽い人がいます。

「本当に支えているのかな…」胸の奥に小さなトゲ。

角を曲がる瞬間、掛け声は大きいのに神輿の高さが下がる。

「なぜ全員で同じだけ頑張れないんだろう」

不安と不思議が頭の中をぐるぐる回ります。

──この違和感の正体、いったい何でしょう。次へ進んで確かめましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

大勢になるほど、一人あたりの努力は下がりやすい。

これがリンゲルマン効果(こうか)/社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング)です。

フランスの技術者マクシミリアン・リンゲルマンの観察(1913)や、後年の綱引きの追試(1974)、そして**メタ分析(1993)**で裏づけられています。

噛み砕くと

人数が増えると自分の頑張りが見えにくくなる

→「自分が頑張らなくても大丈夫?」と無意識に力をセーブしてしまう

ここから先では、なぜ起きるのか(動機の低下/調整の難しさ)、

どうすれば防げるのか(役割の名指し・評価の見える化・小集団化)を、

実験と理論を手がかりに具体策まで解説します。

気になった方は、この先の段落で**“見えない手抜き”の正体**をいっしょに学びましょう。

『リンゲルマン効果』とは?

定義

リンゲルマン効果(こうか) = 社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング / social loafing)。

人数が増えるほど、一人あたりの平均的な努力が下がるという、集団作業で見られやすい傾向を指します。心理学の標準辞典でも同趣旨の定義です。

提唱者

マクシミリアン(マクシミリエン)・リンゲルマン

(Maximilien Ringelmann/フランスの農業技術者)。

1880年代の実測データをもとに 1913年に報告し、人数が増えると個々の効力が落ちることを示しました(原典の再検討論文に詳細)。

代表的な実験

- **ロープ牽引(綱引き)の力計(りょくけい)**で出力を測定。

- 人数を増やすと総力は上がるものの、一人あたりの力は低下。

- 後年の追試では、仲間が“引くフリ”をする疑似(ぎじ)グループでも一人分の力が下がることが確認され、調整ミスだけでなくやる気(動機)の低下も原因だと示唆されました。

補足:リンゲルマンの原典は「押す・引く作業」の現場計測が中心で、綱引きパラダイムは後続研究で一般化しました。

研究の要点

- リンゲルマン(1913):人数↑ → 個人効力↓ を実測で観察。

- イングハムら(1974, JESP):疑似グループでも低下 → 動機の低下の寄与を強調。

- カラウ&ウィリアムズ(1993, JPSP):78研究のメタ分析で現象は頑健、ただし評価の見込み・課題の意味など条件しだいで弱められると統合。

JESP=社会心理学の実験研究を中心に掲載する一線級の専門誌。

JPSP=人格心理学・社会心理学のトップ級の査読(サドク)学術誌。

なぜ“手を抜いてしまう”のか

- 責任の拡散(ディフュージョン・オブ・リスポンシビリティ)

人数が増えると「自分の責任が薄まる」感覚。 - 識別可能性の低下(アイデンティフィアビリティ)

「自分の貢献が見えにくい」と頑張る理由が弱まる。 - 公平性の見込み(エクイティ)

周囲が省エネに見えると「自分だけ損」と感じ、努力レベルを合わせる。 - 調整コスト(コーディネーション・ロス)

人数が増えるほど息を合わせるのが難しく、本来の力を出し切りにくい。

これらは古典理論や統合的レビュー(メタ分析)の議論と一致しています。

メタ分析とは?

複数の研究結果を“統計的にまとめて”一つの結論(平均的な効果)を出す方法です。

個々の研究でバラつく結果を、「効果量(エフェクトサイズ / effect size)」という共通の物差しに変換し、総合して推定します。

理論の土台(公式をかみ砕く)

コレクティブ・エフォート・モデル

(CEM/コレクティブ・エフォート・モデル / Collective Effort Model)

努力 =「期待」×「つながり」×「価値」 の “かけ算” で決まる、という考え方。

- 期待:自分の努力が成果に効きそうか

- つながり:その成果が自分の評価や報酬に返るか

- 価値:その成果が自分にとって魅力的か

どれかがゼロに近づくと、全体のやる気も下がる。

だからこそ、個々の貢献の見える化や目的の意味づけが効くのです。

ステイナーの式(ステイナー/Ivan D. Steiner のモデル)

実力(実際の成果) = 潜在力 − プロセス損失。

ここでプロセス損失(process loss)とは、調整の難しさや動機低下など集団ゆえのロスの総称。

数式というより考え方のメモで、

「本来の力」から「チーム特有のロス」を引いたものが、実際に出る成果

という意味です。

小まとめ・ひとことで

見えない(誰の貢献か分からない)

× 返らない(評価・報酬に結びつかない)

× 合わない(連携しづらい)

――この3つが重なるほど、**“見えない手抜き”**は起きやすくなります。

用語ミニ辞典(読み方+かみ砕き)

- 社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング / social loafing)

大勢で作業すると一人あたりの努力が下がる傾向の総称。 - 識別可能性(アイデンティフィアビリティ / identifiability)

個人の貢献が特定できる度合い。高いほど手抜きが起きにくい。 - 調整コスト(コーディネーション・ロス / coordination loss)

息を合わせる難しさによるロス。人数が増えると増えやすい。 - CEM(コレクティブ・エフォート・モデル / Collective Effort Model)

努力=「期待」×「つながり」×「価値」。どれかが弱いとやる気が下がる。 - ステイナーの式(Steiner’s Model)

実力(実際の成果)=潜在力−プロセス損失。

「本来の力」から「集団特有のムダ」を引いたものが実力という考え方。 - 社会的補償(ソーシャル・コンペンセーション / social compensation)

他者の弱さを補おうとして努力が上がることがある、という現象。

なぜ注目されるのか?

いまの現場で起きやすい理由

- オンライン共同作業・大人数会議・地域行事など、“みんなでやる”場面が増加。

- その一方で、個々の貢献が見えにくい局面が多く、社会的手抜きの条件がそろいがち。

- 研究の統合によれば、評価の見込み・課題の意味・同僚への期待・グループ規模などが手抜きの強さを左右します。

つまり、設計しだいで弱められるのです。

世間での受け入れられ方(実務の扱い)

- ビジネス/教育では“チームの当たり前の罠”として基礎知識化。

- 対策は、CEMとステイナーの式に沿った再現性の高い処方が中心です:

- 名指しで役割(誰が・何を・いつ)→ 識別可能性↑

- 貢献の見える化(進捗・履歴・称賛)→ 評価の見込み↑/価値↑

- 小集団化(4〜6人単位)→ 調整コスト↓

- 1行の目的共有(何のため・誰のため・いつまで)→ 価値↑

これらはメタ分析の知見(評価・意味・期待が鍵)と古典理論(プロセス損失の削減)に裏づけられます。

社会的な意味(なぜ大事?)

- 公正さ:負担が一部に偏らず、離脱や事故のリスクを下げる。

- 納得感:**「誰が何をしたか」**が見えると、評価とモチベーションが好循環。

- 人材育成:役割の可視化→達成経験→称賛という流れが、次の挑戦を生みます。

- なお逆パターンとして、ケーラー効果(コーラーこうか/Köhler effect)

=「弱い側ほど頑張りが上がる」ケースも報告されています(結合課題で顕著)。

**“手抜き”だけでなく“引き上げ”**も視野に入れると、より良い設計ができます。

実生活への応用例

お神輿・地域行事

ねらい:識別可能性(アイデンティフィアビリティ)を上げる/調整コスト(コーディネーション・ロス)を下げる。

- 役割を“名指し”

例)前左=高さ管理/曲がり角=合図/中央後方=掛け声リード。

→ 誰が何をいつやるかが見えると、一人ひとりが自分ごとになりやすい。 - 貢献の“見える化”

例)交代表、完了チェック、終了時の具体的称賛(例:「曲がり角の合図が的確でした」)。

→ 評価される見込みがはっきりし、手抜きが起きにくい。 - 大集団→小集団(4〜6人)

例)担ぎ手を班分けし、班長がテンポ・肩の高さを調整。

→ 合わせやすくなり、連携のズレが減る。 - 目的を“1行”で共有

例)「この角を安全に回る。高さは一定。」

→ 作業の意味が明確になり、集中が続く。

メリット:疲労の偏り減/安全性↑/達成感↑。

デメリット:役割決め・可視化にひと手間(ただし効果は高い)。

学校・部活・自治会

- 共同レポート

各段落を担当者名つきで割り当て、履歴を残す。

→ 個人の貢献が特定でき、やる気が回復。 - 合唱や練習

パート別の小練習→全体の順。基準音源を共有。

→ 小集団化で合わせやすく、**全体練習での“声量ダウン”**を抑える。 - 地域清掃

区画オーナー方式(名札・完了写真)。

→ 自分ごと化+見える化で継続しやすい。

職場(会議・プロジェクト)

- 議題ごとに“記録係”を指名(要約/ToDo起票)。

→ 成果=誰の仕事かが明確になり、努力が戻る。 - タスクの意味づけ

顧客価値・期限・達成指標を1行で。

→ **CEM(コレクティブ・エフォート・モデル)**の

**「期待」×「つながり」×「価値」**を底上げ。 - 社会的補償(ソーシャル・コンペンセーション)を活かす

期待される同僚の力が弱いとき、自分が補おうとして努力が上がることがある。

→ 役割の必要性を明示すると機能しやすい。

オンライン共同編集

- 個人履歴の可視化(バージョン履歴・イニシャル表示)をオン。

- 小タスク化+@担当タグ+締め切り1行で掲示。

→ ネット環境で落ちやすい貢献の可視性を補う。

ひとことで(実装の合言葉)

名指し/見える化/小集団化/1行目的。

この4点セットが、“見えない手抜き”の土台(評価の見込み・課題の意味・連携のムダ)に正面から効く。

そのまま使える“運用テンプレ”

現場前(30秒読み合わせ)

- 役割:A=掛け声、B=高さ管理、C=曲がり角の合図。

- 目的(1行):この角を安全に、水平で回る。

- 見える化:交代表/完了チェックの場所を共有。

- 班割:6人×3班で交代。

実施中(心がけ)

- 名指し呼びでリズムを合わせる。

- ズレたら“1行目的”に戻る。

終了後(30秒称賛)

- 具体に1つほめる(例:「高さ管理が安定していました」)。

- 次回のローテと改善1点だけ共有。

合言葉:名指し/見える化/小集団化/1行目的。

これで、**“見えない手抜き”**は確実に弱まります。

よくある質問Q&A

Q1. 何人くらいから目立って起きますか?

A. 一概に“何人”とは言えません。役割の不明確さや評価の不可視があると、人数が増えるほど顕在化しやすいと考えるのが安全です。

Q2. 小集団は「4〜6人」とありますが、根拠は?

A. 絶対値ではなく運用上の目安です。連携の負荷と確認のしやすさのバランスが取りやすい帯域として提示しています。

Q3. リモートワークでも起きますか?

A. はい。貢献が見えにくい環境では発生しがち。変更履歴ON/担当タグ/小タスク化で識別可能性を確保しましょう。

Q4. 傍観者効果(ボウカンシャこうか)と同じ?

A. 別です。傍観者効果は緊急場面での通報・救助の遅れ、

リンゲルマン効果は集団作業の努力低下。重なる要因(責任の拡散)はあるが同義ではありません。

Q5. 強い人がカバーして全体が良くなることも?

A. あります。社会的補償(ソーシャル・コンペンセーション / social compensation)と呼ばれ、**強い側が他者を補って努力↑**のケース。設計で促せます。

Q6. 逆に、弱い側が頑張りやすくなるのは?

A. ケーラー効果(ケーラーこうか / Köhler effect)。

**結合課題(最弱の出来で全体が決まる課題)で弱い側の努力↑**が起きやすいとされます。

例)「全員が規定回数終えるまで終了しない」など。

Q7. 個人の評価を強めれば解決しますか?

A. 晒しすぎは萎縮のリスク。短く具体的な称賛と公平なフィードバックで、見える化の質を高めるのがコツです。

Q8. 子ども向けに噛み砕くと?

A. 「みんなでやると自分のがんばりが分かりにくくなることがあるよ。

だから当番を決める、終わったら名前でほめる、小さなグループでやると上手くいくんだ。」

Q9. 先生/管理職として最初の一歩は?

A. 役割カード+チェック欄を作り、“目的を1行”で宣言。

終わりに具体称賛を1つ。この3点セットが最短距離です。

Q10. 参考にすべき理論は?

A. CEM(コレクティブ・エフォート・モデル / Collective Effort Model)=

努力=「期待」×「つながり」×「価値」。

ステイナーの式(Steiner’s Model)=実力=潜在力−プロセス損失。

どちらも設計の指針になります。

注意点や誤解されがちな点

よくある誤解

- 「サボりたい人の問題」

✖ 実際は、評価の不透明さ・貢献の不可視・連携の難しさという

**“場の設計”**が原因になりやすい。 - 「いつでも必ず起こる」

✖ 個人の出力が特定できる状況では、低下が小さい/消えることがある。

→ 識別可能性(アイデンティフィアビリティ)を上げるのがカギ。 - 「傍観者効果(ボウカンシャこうか)と同じ」

✖ 場面も仕組みも別。

傍観者効果=緊急時の通報・救助の“責任の拡散”。

社会的手抜き=集団作業の“努力の低下”。

部分的に似た要因はあるが同義ではない。 - 「人数が倍なら成果も倍」

✖ ステイナーの式(後述の用語)にある通り、

実力(実際の成果)=潜在力−プロセス損失。

人数が増えると連携ロスが増えやすい。

なぜ誤解されやすいのか

- 結果だけ見ると「さぼっている人がいる」と個人要因に見えやすい。

- しかし、実際には評価の仕組みや役割設計という環境要因が大きい。

誤解を避けるための考え方・対策

- 人ではなく“設計”を見る

まずは名指し/見える化/小集団化/1行目的の4点を整える。

→ 評価の見込み・課題の意味・協調ロスを同時に下げられる。 - “良い例外”も知っておく

例:社会的補償(弱い側を補おうとして努力↑)。

→ 「必ず手抜き」ではないと理解できる。 - 評価のやり過ぎに注意

晒す(さらす)評価は萎縮を招くことがある。

→ 短く具体的な称賛と公平なフィードバックを基本に。 - オンラインは“見えない努力”を“見える努力”に

履歴ON/担当タグ/小タスクで、可視性を設計する。

おまけコラム

“逆パターン”もある:『ケーラー効果』

ケーラー効果(ケーラーこうか / Köhler effect)

弱いメンバーが強いメンバーと組むほど、とくに結合課題(ケツゴウカダイ / conjunctive task:チームの成果が最も弱い人の出来で決まる課題)で、努力が引き上げられる現象です。簡単に言えば「自分が頑張らないと全員が前に進めない」状況が、弱い側のやる気を上げる──ということです。

いつ起きやすい?(条件のコツ)

- “最弱リンク”がボトルネックになる課題設計(例:全員が到達するまで終了しない)

- ペア化・並走(リアルでも仮想パートナーでも可)

- 持久系・反復系のタスク(筋持久力、基礎練など)で再現性が高い

→ 実験レビューと追試で、こうした条件下の動機づけ上昇が報告されています。

具体例

- 部活の体幹トレ:自分より強い相手と**“相手が終えるまで続ける”**設定にすると、単独より粘れる。レビューと実験で確認。

- 健康ゲーム × 仮想パートナー:画面上の“相棒”と一緒に運動し、相棒が終わるまで自分も続ける条件で、継続時間が伸びたという研究。

リンゲルマン効果との“対比”

- リンゲルマン効果(社会的手抜き / ソーシャル・ローフィング)

大人数になるほど、1人あたりの努力が下がりやすい(責任の拡散・貢献の不可視・連携ロス)。 - ケーラー効果

弱い側ほど努力が上がる(自分の出来が全体の鍵=必要とされる実感)。

どう使い分ける?(両立の設計)

- 手抜きを抑えるには:名指し/見える化/小集団化/1行目的(=貢献の特定・評価の見込み・連携ロス低減)。

- 引き上げを生むには:課題を結合型にし、ペア化+並走。

例)「全員が規定回数終えるまで終了しない」「相棒が終わるまで自分も続ける」。

ひとこと

“手抜き”は設計で弱められるし、“引き上げ”は設計でつくれる。

場のデザイン次第で、同じメンバーでも結果が変わります。

まとめ・考察

まとめ前のQ&A

Q1. まず何から始めればいい?

A. 名指しか見える化のどちらか1つ。効果が出たら小集団化/目的1行を足します。

Q2. 逆効果を避けるには?

A. 公開の“晒し評価”をやり過ぎないこと。

短く具体の称賛+公平なフィードバックで、安心感と動機を両立させます。

まとめ(30秒で復習)

- 集団作業では、1人あたりの努力が下がりやすい。

これがリンゲルマン効果/社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング)。定義は APA 辞典、頑健性はメタ分析で裏づけ。 - ただし、逆に“努力が上がる”こともある。

ケーラー効果は、弱い側が強い側と組むと、結合課題で努力が増す現象。 - 鍵は“設計”。

名指し/見える化/小集団化/1行目的で手抜きは下がり、

ペア化+結合条件で引き上げが起きる。

考察

人は**“成果の帰属(誰の成果か)”が見える**ほど、努力の意味づけが強まり、動機が保たれます。

これは **CEM(コレクティブ・エフォート・モデル)**の「期待×つながり×価値」とも合致します。

ゆえに、評価と意味づけの設計は単なるテクニックではなく、共同体の倫理でもあると考えます。

現場の工夫

お神輿に“掛け声マイク係”を回す──軽い負荷の可視化が、

重い負荷(実際に担ぐ力)の戻りを呼び、責任の拡散を止めます。

「声の役割」は成功の合図であり、名指しの仕組みでもあります(=識別可能性↑)。

あなたへの問い

- こんな経験、ありませんか?

例)役割カードを配っただけで、合唱や清掃が急にまとまった。 - あなたなら、リンゲルマン効果とケーラー効果をどう設計に活かしますか?

用語ミニ解説(本文で使った専門語)

- ケーラー効果(ケーラーこうか / Köhler effect)

弱い側の努力が上がる動機づけ効果。結合課題で起こりやすい。 - 結合課題(コンジャンクティブ / conjunctive task)

最も弱い人の出来がチーム成果を決めるタイプの課題。登山の「全員到達」など。

更に学びたい人へ

初学者におすすめ

『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』

亀田 達也〈監修〉

- 本の特徴:

図解と短文で社会心理学の全体像がサクッとつかめます。

集団で起こる心理(例:社会的手抜き=ソーシャル・ローフィング / social loafing)も、まずイメージで理解できます。 - おすすめ理由:

専門用語の壁が低い。最初の1冊として負担が小さい。

本記事の内容を、広い地図の中で位置づけられます。

中級者向け(実務で活かしたい人に)

『新版 チームワークの心理学 ─ 持続可能性の高い集団づくりをめざして(セレクション社会心理学 24)』

山口 裕幸〈著〉

- 本の特徴:

2024年改訂。心理的安全性(サイコロジカル・セーフティ)や、コロナ禍後の組織コミュニケーションの新知見を加筆。

役割の明確化/見える化/小集団化など、現場設計に直結する要点を最新の研究で整理。 - おすすめ理由:

本記事の対策を制度・運用レベルで設計したい人に最適。

理論(CEM・ステイナーの式)→実装の橋渡しがしやすい構成です。

用語メモ:

CEM(コレクティブ・エフォート・モデル / Collective Effort Model)=

努力=「期待」×「つながり」×「価値」の“かけ算”。

どれかが弱いとやる気が落ちやすい、という考え方の公式です。

全体におすすめ(テーマ直球)

『人はなぜ集団になると怠けるのか ─ 「社会的手抜き」の心理学(中公新書)』

釘原 直樹〈著〉

- 本の特徴:

リンゲルマン効果=社会的手抜きを日本語で体系的に解説。

歴史的研究(リンゲルマン/イングハムら)から、条件しだいで弱められるというメタ分析の結論まで、一本で通読できます。 - おすすめ理由:

本記事の核テーマを深掘りしたい人に最適。

誤解されやすい点(責任の拡散/識別可能性の低下 など)もていねいに整理されています。

読む順番のヒント

- 図解で地図をつくる(亀田 監修)。

- 実装に落とす(山口 著・新版)。

- テーマ直球で腰を据えて学ぶ(釘原 著)。

疑問が解決した物語

夕暮れ。わっしょいの声は同じです。

肩に木の感触、体にどん、と来る重みも同じ。

違うのは、私が理由を知っていることでした。

――リンゲルマン効果(こうか)。

社会的手抜き(ソーシャル・ローフィング / social loafing)。

人数が増えると一人あたりの努力が下がりやすいという、あの現象です。

角の少し手前、私は短く声をかけました。

「前左=高さ管理。私は“曲がり角の合図”。掛け声リードはゆうこさん。

目的は1行――“この角を安全に、水平で回る”。いいですか?」

役割が名指しになると、

さっきまで“ふわっ”としていた隣の腕に力が戻りました。

私たちは4〜6人の小さな班で肩の高さをそろえ、

合図で一歩、もう一歩。

神輿はぐっと持ち上がり、角をきれいに回れました。

終わったら、私は具体にひと言。

「高さ、安定していました。合図、ばっちり。」

誰の貢献かが見えると、自然に力が入る――

その手応えを、全員が確かに感じていました。

やったこと

- 名指しで役割を決める

誰が・何を・いつやるかを明確に。 - 小集団化(しょうしゅうだんか)

4〜6人で肩の高さやテンポを合わせやすく。 - 目的の“1行共有”

「この角を安全に、水平で回る」のように短く宣言。 - 見える化+称賛

すぐに具体例つきで良い点を言葉に。

教訓

- “サボり心”の話ではなく、“見えにくさ”の話でした。

→ 識別可能性(アイデンティフィアビリティ / identifiability)

= 個人の貢献が特定できる度合い。ここが上がると手抜きは起きにくい。 - 人数が増えると合わせにくい。

→ 調整コスト(コーディネーション・ロス / coordination loss)

= 息を合わせるむずかしさによるロス。小集団化で減らせます。 - やる気は“意味の実感”で保てる。

→ CEM(コレクティブ・エフォート・モデル / Collective Effort Model)

= 努力=「期待」×「つながり」×「価値」。

目的を1行で共有すると「何のため」が明確になり、続きます。

読者への問いかけ(次の現場で最初の一歩)

次にあなたがみんなで動かす場面で、まず何から始めますか?

- 名指しで役割を決める

- 見える化のチェック欄をつくる

- 小集団に分ける

- 目的を1行で宣言する

一歩の設計で、全体の力は変わります。

あなたの現場では、どの一歩を先に踏み出しますか。

文章の締めとして

今日のポイントはただ一つです。

人数が増えると一人あたりの努力は下がりやすい(リンゲルマン効果)、でも設計しだいで持ち直せるし、場合によっては**弱い側の努力が引き上がる(ケーラー効果)**こともあります。

次の現場で、まずはひとつだけ試してください。

名指し/見える化/小集団化/目的を1行――この4つのどれでもかまいません。

小さな一歩が、全体の力を確かに変えます。

注意補足

この内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる資料をもとに丁寧に調べた範囲での整理です。

唯一の正解ではなく、学びの入口としてお受け取りください。

研究の進展や新しい知見で、解釈や最適解が更新される可能性もあります。

読んでくださったあなたの現場では、どの一歩から始めますか。

また戻ってきて、試した結果や気づきをぜひ教えてください。

人数が増えると努力は薄まりやすい――

けれど、学びは深い文献に肩を入れるほど濃くなります。

興味が灯ったいま、この先は一次資料や専門書で“自分の学びの濃度”を上げてみてください。

最後までお付き合いいただき、

本当にありがとうございました。

リンゲルマン効果に薄められないよう、名指し・見える化・小集団化・目的を1行で“みんなの力を濃くする”一歩を――

コメント