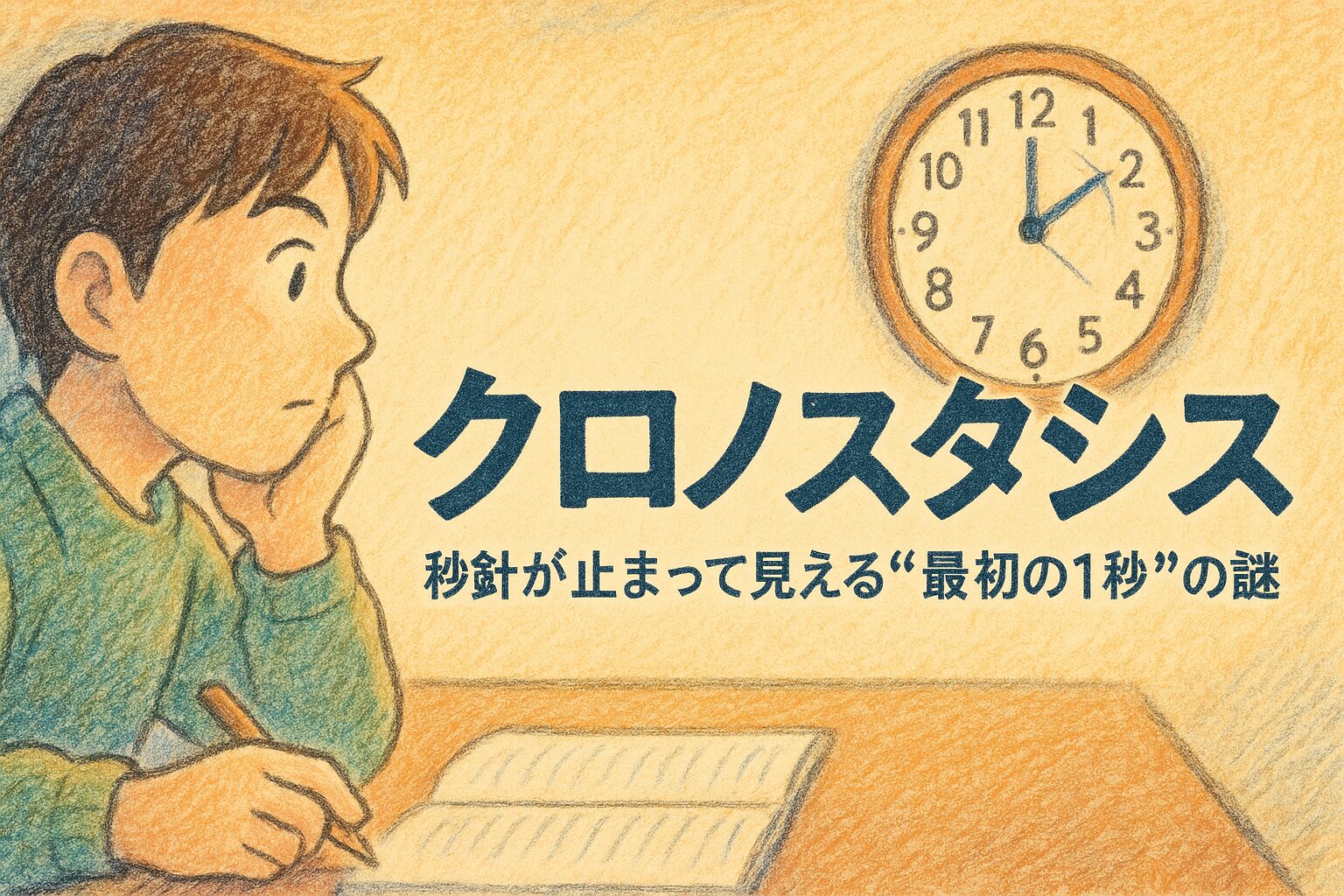

秒針が止まって見えるのはなぜ?――その不思議は“クロノスタシス”という錯覚です。

秒針が止まって見えるのはなぜ?――『クロノスタシス』の正体

テスト勉強の手を止めて、ふと壁のアナログ時計を見たとき。

「あれ? 秒針が止まっている?」

胸がざわつくけれど、数呼吸すると秒針はいつも通りに「コツ、コツ」と進み出す。

こんな “最初の1秒が長い” 体験、ありませんか?

3秒で分かる結論

お答えします。

それは 『クロノスタシス(Chronostasis:クロノ=時間、スタシス=停止)』 と呼ばれる現象です。

目をすばやく動かした直後(この素早い目の動きを サッカード といいます)、脳は見えなかった一瞬の時間をあとからつなぎ合わせるクセがあります。

そのため、最初の1秒が 実際よりも長く引きのばされて感じる のです。

✅ まずはここ!即解決ミニFAQ

Q1. 秒針が止まって見えるのはなぜ?

A. クロノスタシスという錯覚で、視線を素早く動かした直後に見えなかった一瞬を脳が前倒しで埋めるため、最初の1秒が長く感じられます。

Q2. デジタル時計でも起こる?

A. 起こることがあります。数字の更新タイミングと視線移動が重なると、見始めだけ長いと感じやすくなります。

Q3. 病気のサイン?

A. いいえ。誰にでも起こる一般的な錯覚です(不調が続くときは念のため眼科へ)。

Q4. 対処は?

A. 深呼吸 → 視線固定 → 1〜2秒待って判断。最初の一拍を基準にしないことがコツです。

Q5. 完全に消せる?

A. 錯覚そのものは自然な脳の働きなので消せません。ただし、待つ・固定する・順序化するで実害は避けられます。

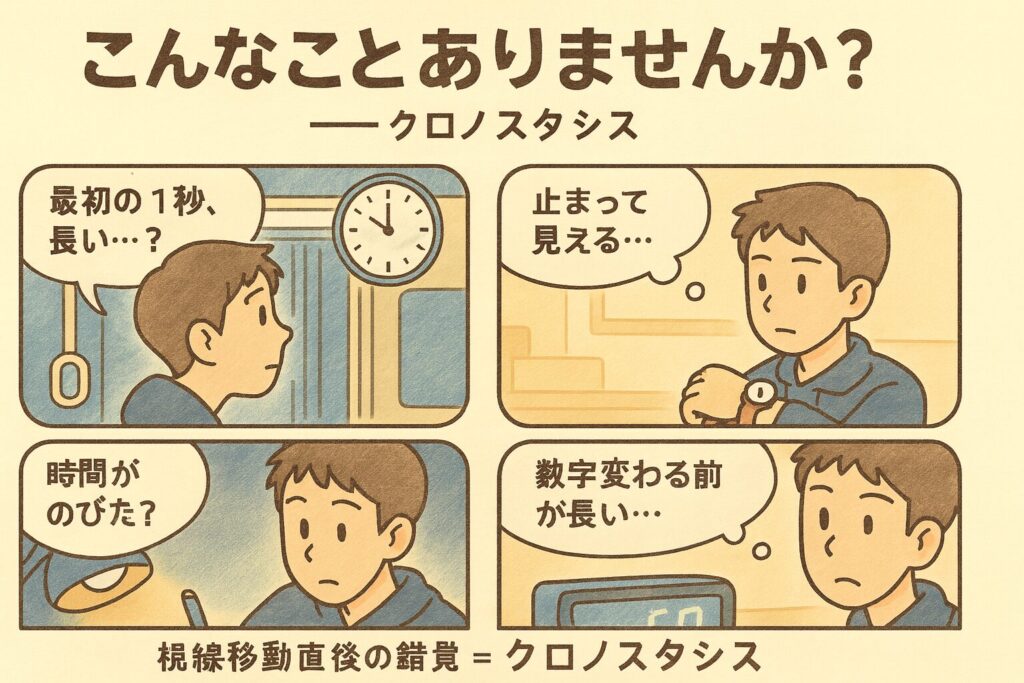

こんなことありませんか?

- 電車で時計をチラッと見たとき、最初の1秒だけ妙に長い。

- 会議中に腕時計を見たら、秒針が一瞬止まっているように見えた。

- 勉強中、壁の時計を確認した瞬間、「時間がのびた?」と感じた。

- デジタル時計でも、数字が変わる前の1秒が長く感じることがある。

これらはすべて、クロノスタシスが関係しています。

この記事を読むメリット

- 「秒針が止まる」のすぐの答えが分かる

- 脳の仕組みをイメージしやすく理解できる

- 仕事や勉強での「時間の勘違い」を減らすコツが手に入る

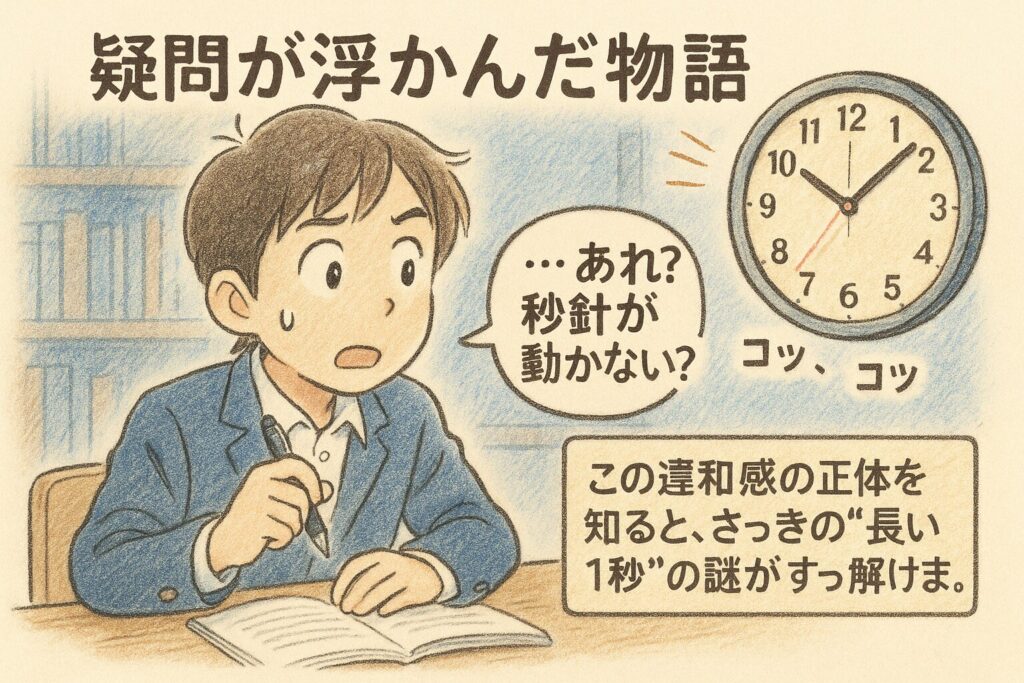

疑問が浮かんだ物語

夜の自習室。

テスト前で焦るあなたは、問題を解き終えて パッと壁時計へ視線を動かす。

「……あれ? 秒針が動かない?」

胸がざわつき、

なんでだろう?

壊れたのかな?

それとも自分の見間違い?

そう思った直後、秒針は「コツ、コツ」と動き出す。

不思議で、ちょっと怖いような、でも気になるこの感覚。

この違和感の正体を知ると、さっきの“長い1秒”の謎がすっと解けます。

すぐに分かる結論

お答えします。

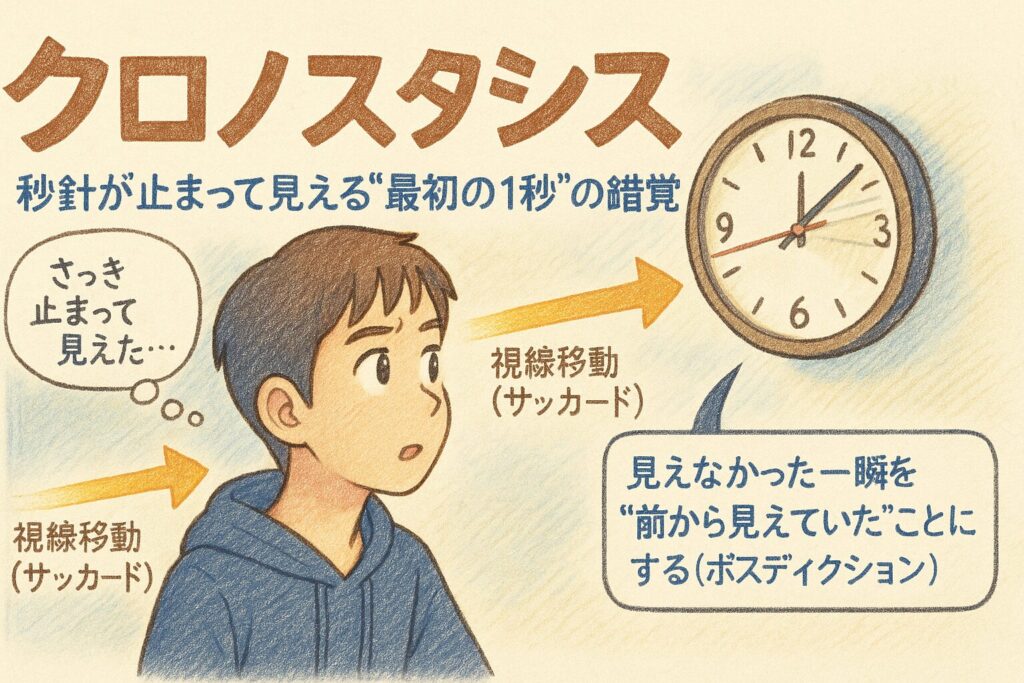

時計の秒針が止まって見えるのは、クロノスタシス(Chronostasis:クロノ=時間、スタシス=静止)という時間の錯覚が原因です。

視線をキョロッと動かした直後(この素早い目の動きをサッカード/Saccade=急速眼球運動といいます)、脳は見えなかった一瞬の空白を、**「前から見えていたことにしよう」**とつなぎ合わせます。

その結果、見始めの最初の1秒だけが長く引きのばされて感じられるのです。

時計は正常に動いています。止まっているのは脳が作る時間の編集です。

噛み砕いて言うと

本当は「視線移動中に見えていなかった時間」があるのに、脳が編集作業をして「さっきから見えていた」と後付けで補ってしまうのです。

このように、あとから知覚をつくる仕組みを「ポスディクション/Postdiction=事後的補正」と呼びます。

つまり、秒針が止まったように感じるのは、**脳がうまく世界をつなぐ“演出”**をしているからなのです。

たとえでイメージすると…

映画のフィルムにコマ抜けがあっても、編集で自然につなげば気づかない。

漫画のコマが一つ抜けても、頭の中でストーリーを補ってしまう。

クロノスタシスは、**視線を動かしたときの「見えない空白」**を脳が自動でつなぐことで、秒針が止まったように見える現象なのです。

『クロノスタシス』とは?

定義

クロノスタシスとは、サッカード直後に見た対象の主観的な時間が、実際より長く感じられる錯覚です。代表例が「止まった時計の錯視」です。

名前の由来

語源はギリシャ語のChronos(クロノス=時間)+Stasis(スタシス=静止)。

直訳すると「時間が静止して感じられる」という意味です。

研究の始まり

この現象を科学的に測定したのは、キーラン・ヤロー(Kielan Yarrow)ら(2001年、Nature)です。

彼らは参加者に視線を別の位置から時計へ素早く移動させ、その直後の秒針の動きをどのくらい長く感じるかを測定しました。

結果は、サッカード直後の一拍が実際より長く感じられること、さらに視線の移動距離が大きいほど「長さ」が強調されることが分かりました。

さらにアイオナ・ホディノット=ヒル(Iona Hodinott-Hill)ら(2002年、Current Biology)が聴覚クロノスタシスを報告しました。電話の呼び出し音の最初の間隔だけ長く感じるのです。

またケビン・ヤローら(2003年)は触覚でも同じ効果を実証し、感覚を超えた現象であることが分かりました。

なぜ注目されるのか?

脳は“空白”をつなぐ編集者

私たちの目はサッカード中にほとんど情報を処理できません。

それなのに世界を「連続して」体験できているのは、脳が空白をつなぐ仕組みを持っているからです。

クロノスタシスは、この「つぎはぎの縫い目」を可視化した、とても貴重な現象です。

どうして脳は時間をつなぐのか?

ポイントは**ポスディクション(事後的補正)**です。

脳は視線移動のあとに得た情報を使って、直前の空白に時間を割り当てるのです。

こうすることで、世界を「途切れなく、なめらかに」見せています。

この仕組みには

- エフェレント・コピー/Efferent copy(運動指令の写し)

- 受容野のシフト(視覚野の感度調整)

なども関わっていると考えられています。

要するに、**運動と知覚の神経回路が協力して時間を“ごまかす”**のです。

どんな条件で強く起きる?

- 大きなサッカードほど強く起きる(遠くへ視線を動かすと最初の一拍がより長い)。

- 対象がサッカード中に位置を変えると弱まる/消える(連続性が壊れると脳が補えない)。

- 聴覚・触覚でも同じ効果が見られる(最初の音や接触が長く感じられる)。

脳のどの部分が関わる?

研究では、**視覚野(後頭葉)と前頭眼野(ぜんとうがんや/Frontal Eye Fields)がサッカード制御に関わり、

さらに頭頂連合野(とうちょうれんごうや/Parietal cortex)や小脳(しょうのう)**がタイミング調整に関与していると考えられています。

つまりクロノスタシスは、「目を動かすシステム」と「時間を処理するシステム」が協力して起きる現象なのです。

世間での受け止め

科学ニュースや教育系の解説では「止まった時計の錯視」として広く紹介されています。

「脳が空白を補って世界をなめらかに見せる」例として、心理学や脳科学の入門テーマにもなっています。

小まとめ

クロノスタシスは、私たちの脳が空白を編集して世界を滑らかに見せる証拠です。

- 時計は壊れていない

- 脳が「最初の一拍を長く演出」している

- 大きな視線移動で強くなり、感覚を超えて起きる

この現象を知っていれば、秒針が止まって見えても慌てずに、「あ、クロノスタシスだな」と気づけるようになります。

🔎 深掘りFAQ

Q6. サッカード(Saccade/サッカード)って何?

A. 急速眼球運動のこと。視線をパッと別の場所へ移す瞬間で、この直後にクロノスタシスが起きやすくなります。

Q7. ポスディクション(Postdiction)とは?

A. 事後的補正。あとから得た情報で直前の空白を埋め、体験をなめらかにする脳の編集です。

Q8. 本当に“1秒遅れの世界”を見ているの?

A. いいえ。研究が示す時間窓は数十〜数百ミリ秒です。常に1秒遅れではありません。

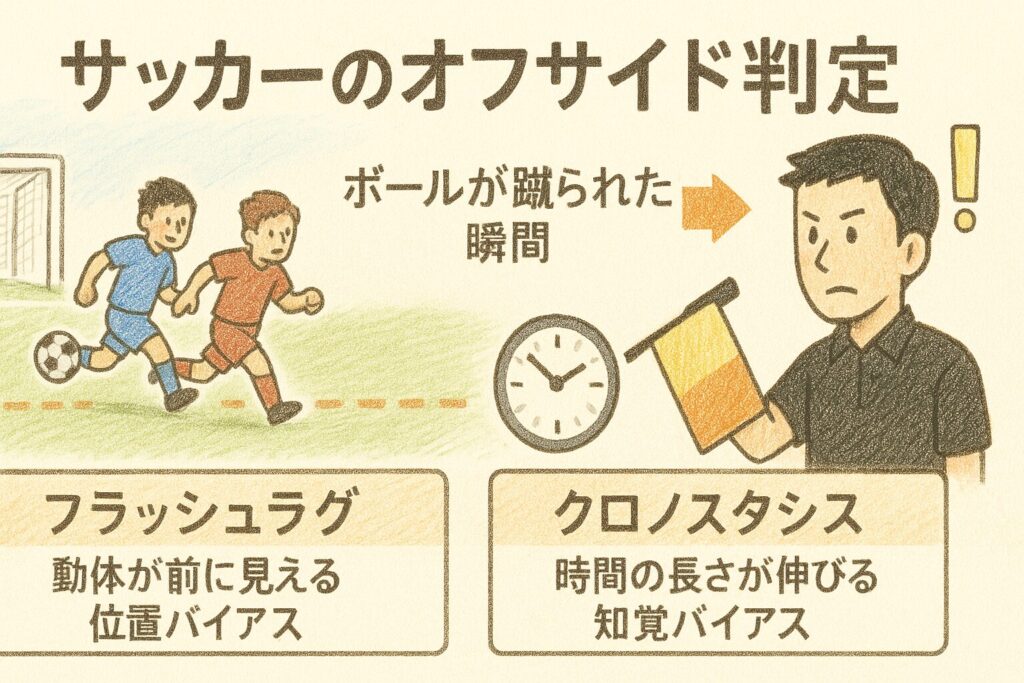

Q9. サッカーのオフサイド誤審はクロノスタシス?

A. 主な説明はフラッシュラグ効果(動体が実際より前に見える錯視)で、別のメカニズムです。

Q10. 仕事・勉強での実践的コツは?

A. 視線を動かした直後に判断・カウントを始めない。

固定→ワンテンポ→開始を徹底するとズレを抑えられます。

Q11. UI/UXでの注意点は?

A. 「チラ見」直後は時間・動きの評価が偏りやすい。重要情報は視線誘導→1秒注視できる配置と静止を。

Q12. 子ども・高齢者で違いはある?

A. 個人差はありますが、原理は誰にでも起こる錯覚です。判断前に1秒待つのは年齢を問わず有効です。

実生活への応用例

⏰ 正確に時刻を読みたいとき

時計を見た直後の「最初の1秒」は、長めに感じる錯覚が起きやすいです。

👉 コツは 1〜2秒見続けてから時間を判断すること。

これで「止まった?」という不安を避けられます。

つまり、

👉 錯覚を消すことはできないけれど、

👉 錯覚に惑わされない工夫をすることはできるのです。

🎤 プレゼンやスポーツのカウント

「1・2・3」と数える場面で、**最初の“1”**だけ長く感じてズレることがあります。

👉 対策は 視線を固定 → 1拍置く → カウント開始。

これでリズムが安定し、ズレを抑えられます。

(研究では、**サッカード/Saccade(眼の素早い動き)**の角度が大きいほど、この錯覚が強くなると報告されています)

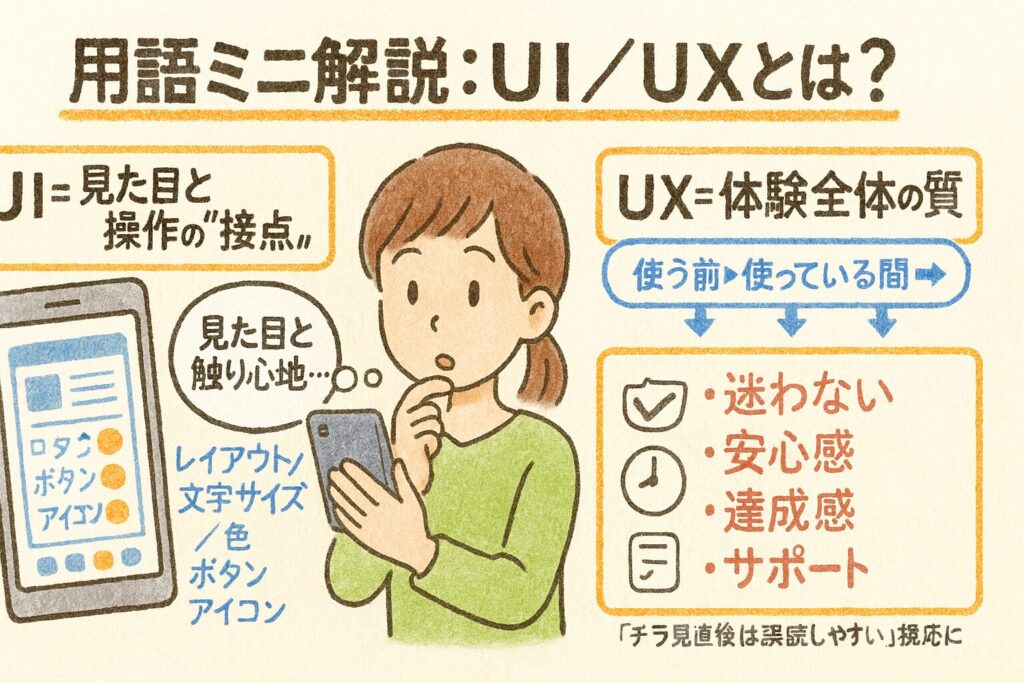

📱 デザインやUI/UXでのヒント

人は「チラ見」直後に、時間や動きの感覚が歪みやすいのです。

👉 重要な情報は 視線誘導→1秒注視できるように配置すると、誤読や見落としを減らせます。

例:パッと表示してすぐ消すのではなく、短いアニメ→静止画にする。

これは、**サッカード抑制(サッカード中に見えにくくなる現象)**や

**ポスディクション/Postdiction(事後的な埋め合わせ処理)**を踏まえた工夫です。

用語ミニ解説:UI/UXとは?(今回の文脈での意味)

UI(ユーザー・インターフェース)

ユーザーが**目で見て手で触れる“接点”**のことです。

画面レイアウト、文字サイズ、色、ボタン、アイコン、アニメーションなど、見た目+操作部品の設計を指します。

UX(ユーザー・エクスペリエンス)

サービスを使う前→使っている間→使った後まで含めた体験全体の質です。

使いやすさ、迷わなさ、安心感、達成感、サポートまでを総合的に良くする考え方です。

なぜクロノスタシスと関係するのか?

視線をサッと動かした直後は、最初の一拍が長く感じられることがあります(クロノスタシス)。

この“最初のゆがみ”があると、誤読・誤タップ・勘違いが起きやすくなります。

だからこそ、UIの見せ方とUXの流れに一工夫が必要です。

今日からできるUIの工夫(チラ見直後の誤読を減らす)

・視線誘導→1秒静止:大事な情報は、軽いアニメのあと静止させて読ませます。

・文字は短く太く:要点は短文+十分な行間。一瞥でも要旨が拾えます。

・ボタンは大きく単機能:ヒットエリアを広くし、誤タップを防ぎます。

・カウントUIは“ワンテンポ後”に開始:視線移動直後のカウント開始を避けます。

・点滅・急な切替は最小限:チラ見直後の時間錯覚を煽らないためです。

UXとして整える(体験全体で迷わせない)

・「固定→確認→操作」の順に流れを作る(最初の一拍を基準にしない導線)。

・重要操作は確認モーダルや取り消しでリカバーできるように。

・初回はツアーやツールチップで“見る→1秒→触る”を促す。

一言で覚えるなら

UI=見た目と触り心地。

UX=使う前から後までの満足度。

クロノスタシスを前提に、**“最初の一秒に優しい設計”**にすると体験は安定します。

✅ 実務での活かし方

- 計測や判定の仕事では、視線を動かした直後に判断しないルールを決める。

- 繰り返し作業では、**「視線固定 → 確認 → 記録」**の順序を常に同じにする。

メリット・デメリット

- メリット:脳のクセを理解して動くと、焦りや誤操作が減る。

- デメリット:錯覚を“便利に使う”場面は限られる。精密な計測が必要な現場では、むしろ注意点になる。

注意点・誤解されがちな点

❌ よくある誤解と本当のこと

- 「時計が本当に止まる」

→ 時計は正常です。止まっているのは 脳が作り出した“主観の1秒” です。 - 「脳の処理が遅れて見間違える」

→ 単純な遅れではありません。

正しくは、**ポスディクション(Postdiction/事後的補正)**といって、

「見えなかった一瞬を過去にさかのぼってつなぐ」処理が本質です。 - 「目の病気のサイン」

→ 誰にでも起きる一般的な錯覚です。日常生活に支障がない限り問題ありません。

ただし、視覚の不調が続く場合は眼科へ相談してください。

🤔 デジタル時計でも起こる?

数字の更新の瞬間と視線移動が重なると、**同じように“最初が長い”**と感じることがあります。

これは、現象の本質である「サッカード直後の埋め合わせ処理」と同じ理由です。

⚠️ なぜ誤解されやすいのか?

- 体験が鮮烈で「本当に止まった」と錯覚する。

- 「時計=正確」という思い込みが強く、脳の錯覚だと気づきにくい。

- 視線移動は無意識なので、空白時間の存在を自覚しにくい。

🛠️ 誤解を避けるコツ

- 待つ:視線を動かしたら、1秒だけ待ってから判断する。

- 順序を決める:「固定 → 確認 → 記録」を毎回同じ順番で行う。

- 知識を共有:「これはクロノスタシス」という言葉を覚えておくと、不安にならない。

神経のしくみ(補足)

- 前頭眼野(ぜんとうがんや/Frontal Eye Fields(フロントル・アイ・フィールズ)/Superior Colliculus(スピアリア・コリキュラス)/Parietal Cortex(パライエタル・コーテックス)——サッカード制御と視覚安定に関与します。:目の動きを指令する脳の部位。

- 上丘(じょうきゅう/Superior Colliculusスピアリア・コリキュラス):サッカードをコントロールする中枢。

- 頭頂連合野(とうちょうれんごうや/Parietal Cortexパライエタル・コーテックス):視覚や空間の処理をつなぐ場所。

さらに、**コロラリー・ディスチャージ(Corollary Discharge/運動の内的コピー信号)**が「これから目が動くよ」という合図を脳内で伝え、ズレを補正します。

その結果、**サッカード抑制(動いている間に見えにくくなる現象)**と

**ポスディクション(見えなかった時間をあとから埋める現象)**が組み合わさり、

「最初の1秒が長い」という錯覚を生みます。

章の核心

クロノスタシスは、時計が止まるのではなく、脳が世界をなめらかにつなぐ力の副作用です。

この力を知っておけば、

「なぜ止まった?」という不安も減り、

仕事や勉強、日常の時間感覚をより正しく扱うことができます。

あなたの“一秒”を守るのは、時計ではなく、脳の仕組みを知ることなのです。

おまけコラム

視覚だけじゃないクロノスタシス

🔊 聴覚でも起こる(Auditory chronostasis/オーディトリー・クロノスタシス)

受話器を片耳からもう片耳へ移すなど、注意や聴取位置をサッと切り替えた直後、最初の間隔だけ長く感じることがあります。

これは Iona Hodinott-Hill(アイオナ・ホディノット=ヒル) らが Current Biology で示した聴覚版クロノスタシスです。

✋ 触覚でも起こる(Manual chronostasis/マニュアル・クロノスタシス)

新しい物体に触れ始めた最初の感覚が、実際より長く感じられることがあります。

報告したのは Kielan Yarrow(キーラン・ヤロー) ら。到達(リーチ)→接触という一連の動作の直後に、最初の触感の“長さ”を過大評価する傾向が示されました。

👃 嗅覚・👅 味覚は?(結論だけ正確に)

嗅覚・味覚でも時間情報の扱いは重要ですが、「最初だけが長く伸びる」というクロノスタシス特有の効果は、現時点で確立的な証拠が十分ではありません。

嗅覚では刺激持続時間(どのくらいの長さニオイが与えられるか)が知覚に影響することが示されていますが、“最初の一拍が延びる”という同型の錯覚としては慎重評価が妥当です。

要するに:いちばん強い根拠は視覚・聴覚・触覚。嗅覚・味覚は時間処理の研究はあるものの、クロノスタシス様の延長は未確立です。

🧵 「五感にまたがって“時間のほつれ”を繕う」の意味

視線や注意を素早く切り替える瞬間は、入力が一時的に抜け落ちやすい。

それでも世界がなめらかに見えるのは、脳が事後的補正(Postdiction/ポスディクション=あとから“つじつま合わせ”)で空白を前倒しして埋めるから、という枠組みです。

⏱「私たちは1秒後の世界を見ているの?」への答え

いいえ。 クロノスタシスや関連現象の時間窓は多くの研究で数十〜数百ミリ秒規模です。常に1秒遅れではありません。

⚽ サッカーのオフサイド誤審はクロノスタシス?

別の錯視(フラッシュラグ効果/Flash-lag effectフラッシュ・ラグ・エフェクト)が主な説明です。

ボール接触の瞬間と動く選手の位置を同時判断すると、**動体が“実際より進んで見える”**バイアスが働きます。

何を意味する現象?

動いている物体と、同じ位置に一瞬だけ光(フラッシュ)を出した静止の目印を同時に提示すると、

動体の方が“先に進んで見える”(=フラッシュが遅れて見える)錯視のことです。

例:左→右に動く点と、同じ場所で「ピカッ」と一瞬の点を出す。

実際は同じ位置なのに、動く点が前にいるように見えます。

なぜ起きるの?

研究ではいくつかの説明が提案されています(どれか一つに限定されません)。

- 運動予測(予測符号化)

脳は動体の“次の位置”を少し先読みして知覚を安定化させます。 - 処理遅延の差

フラッシュ(瞬間刺激)は処理に別経路・別タイミングが関わり、動体と到達時間がズレる。 - ポスディクション(事後的補正)

ごく短い時間窓で情報を後からつじつま合わせ、動体が先にいたかのようにまとまる。

直感的には「脳が動きをちょっと先読みするから、止め絵(フラッシュ)が遅れて見える」と覚えるとOK。

サッカーのオフサイド誤審との関係

- 副審は「ボールが蹴られた瞬間」の攻撃側選手の位置を同時に判断します。

- しかし動いている選手は実際より前に見えやすい(=先に進んで見える)ため、オフサイドに誤って見積もる方向のバイアスが生じ得ます。

- これはクロノスタシス(最初の一拍が長く感じる)とは別の錯視です。

- フラッシュラグ:動体が前に見える位置バイアス

- クロノスタシス:時間の長さが伸びる知覚バイアス

一行で覚えるなら

Flash-lag effect(フラッシュ・ラグ・エフェクト)=

「動いているものが、同時に出た止め絵より“先にいる”ように見える錯視」。

脳の先読みや事後補正の結果、**“動体が前に”**見積もられます。

まとめ・考察

🧩 まとめ

秒針が止まって見えるのは、サッカード(Saccade/サッカード=急速眼球運動)直後に、見えなかった一瞬を脳がポスディクション(事後的補正)で前倒しに埋めるから。

だから最初の一拍が長く感じる——これがクロノスタシスの正体です。

👀 私の見方

クロノスタシスは、**「経験は“生データ”ではなく、脳の編集を経た作品」**だと教えます。

この編集は“ごまかし”ではなく、世界を連続に保つための賢い縫い目です。

💡 生活に効く小さな習慣

深呼吸 → 1秒だけ見つめる。

視線を固定してから判断する——たったそれだけで、最初の一拍バイアスを受けにくくなります。

プレゼンやスポーツでは、**「固定→ワンテンポ→カウント」**の型で安定します。

🤝 読者への問い

「クロノスタシスを意識してから、急かされ感が少し減った」

あなたなら、この知識をどんな場面に活かしますか?

更に学びたい人へ

📚 書籍

初学者におすすめ

『錯視と錯覚の科学(ニュートンムック Newton別冊)』

監修:北岡 明佳(きたおか・あきよし)

特徴:豊富な図版で“なぜそう見えるか”を直感で理解。家族で眺めても楽しいビジュアル解説。

おすすめ理由:まずは“錯視の地図”をつくるのに最適。クロノスタシスを含む時間・運動錯視の入口として読みやすい。

中級者向け

『錯視入門』

著:北岡 明佳(きたおか・あきよし)

特徴:幾何学・明るさ・運動など錯視の分類と原理を、研究視点で丁寧に整理。

おすすめ理由:仕組みを“概念→実例→考え方”で深掘りでき、ブログ制作の一次資料としても心強い。

全体におすすめ(脳の“編集”を広く学ぶ)

『あなたの知らない脳──意識は傍観者である(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)』

著:デイヴィッド・イーグルマン(David M. Eagleman/デイヴィッド・イーグルマン)/訳:大田 直子

特徴:脳は“後から編集して世界をなめらかに見せる”という視点を、実験エピソードで軽快に紹介。

おすすめ理由:**ポスディクション(事後的補正)**の考え方が腑に落ち、クロノスタシスの理解が一段深まる。

🧪 体験できる場所

科学技術館「イリュージョンA」〔東京・北の丸公園〕

特徴:渦巻きシリンダーや“ゆらゆら廊下”など、錯視・錯覚を体で実感できる常設展示。

おすすめ理由:視線固定→1秒注視のコツを試しながら、“最初の一拍”の偏りを自分で体感できる。

錯覚美術館〔千代田区・神田淡路町/明治大学 計算錯覚学〕

特徴:計算錯覚学に基づく作品群を少人数でじっくり体験。アクセスも良好。

おすすめ理由:写真OKの展示も多く、記事用の素材づくりや“なぜそう見えるか”の検証に向く。

鎌倉不思議立体ミュージアム〔鎌倉・小町通り〕

監修:杉原 厚吉(すぎはら・こうきち)

特徴:立体錯視の世界初の常設館。代表作から新作まで約50点を見て・触れて楽しめる。

おすすめ理由:**動きと形の“脳の補正”**をダイナミックに体感。学習と観光を両立できる立地も魅力。

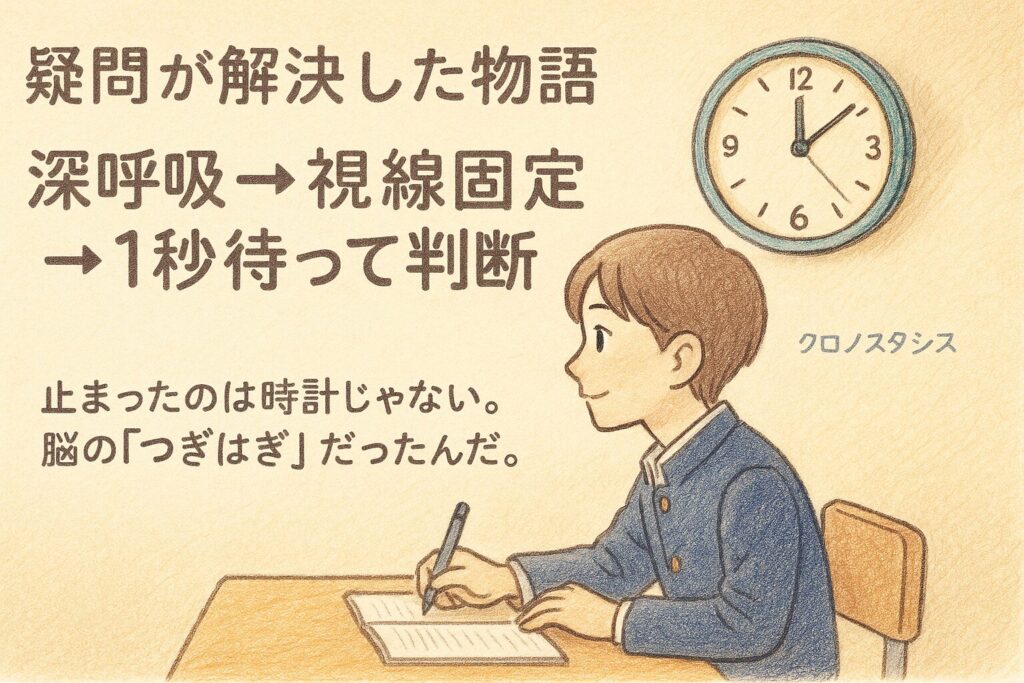

疑問が解決した物語

夜の自習室。

あなたは、さっきの違和感を思い出しながら、深呼吸をひとつ。

「たしか“クロノスタシス”って言うんだっけ」とつぶやき、視線を壁時計に固定します。

1秒だけ見つめてから、もう一度、時刻を読む。

さっきの“止まったような最初の一拍”は気にせず、コツ、コツと進むリズムに合わせて

ワンテンポ置いてからノートに時間を書く。

胸のざわつきは、すっと静まります。

「止まったのは時計じゃない。脳の“つぎはぎ”だったんだ。」

そう分かった瞬間、焦りはほどけ、勉強モードが戻ってきます。

人物の行動

- 深呼吸 → 視線固定 → 1秒待って判断。

- “最初の一拍”を数えに入れないよう、ワンテンポ置いてからカウント開始。

- 不安を感じたら、**名前を思い出す(クロノスタシス)**ことで落ち着く。

教訓

- 名前が分かるだけで不安は小さくなる。

- 最初の1秒は長く感じるもの——それを前提にすれば、判断は正確になる。

- 急がない1秒が、結果的に時間のムダを減らす。

読者への問いかけ

次に秒針が“止まったように”見えたら、あなたはどの1秒を選びますか?

あわてて決める1秒か、整えてから選ぶ1秒か。

今日、この物語の主人公と同じように、深呼吸 → 視線固定 → 1秒を試してみませんか。

締めの文章として

秒針が“止まったように”見える不思議は、

クロノスタシスという、脳が世界をなめらかに編集する働きの副産物でした。

次に同じことが起きたら、あわてなくて大丈夫です。

深呼吸 → 視線を固定 → 1秒だけ待って判断。

この小さな手順が、あなたの最初の一拍バイアスをそっと整えてくれます。

今日の持ち帰りは、たった3つ。

- 名前を知る(クロノスタシス)

- 待つ(視線移動直後の1秒をやり過ごす)

- 決める(リズムが戻ってから読み取る・数え始める)

もし学びが役に立ったら、身近な人にもこの名前と対処のコツをシェアしてください。

体験談や質問も歓迎です。あなたの1秒の使い方が、きっと誰かの1秒を助けます。

🧭 注意補足

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる情報源をもとに丁寧に調べ、できるだけ正確にまとめたものですが、

唯一の正解を宣言するものではありません。研究の進展により、解釈が更新される可能性があります。

別の立場・視点も大切にしながら、ご自身でも一次情報に触れてみてください。

最初の一拍が長く伸びる“あの瞬間”のように、いま芽生えた興味も少しだけ引きのばして――この先は一次論文や専門書のページで視線を固定し、じっくり確かめてください。小さな最初の一秒が学びの扉になる、そんなクロノスタシスをあなたの中に。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、止まったようで確かに進む一秒を味方に――クロノスタシスに心を静め、良い一日を。

コメント