混ぜたら“ちゃんぽん”と言いたくなるのはなぜ?(言葉の広がりの法則とは?)

お酒を混ぜたり、話題がごちゃまぜになったときについ口にする“ちゃんぽん”——でも、なぜ“混ぜる”ことをそう呼ぶのでしょうか?

Q. 「ちゃんぽん」って何?どんな由来なの?

👉 3秒で分かる答え

「ちゃんぽん」は、二つ以上のものを混ぜることを意味する言葉で、

明治時代に長崎の中華料理店「四海樓(しかいろう)」で生まれた麺料理から広まりました。

語源(ゴゲン=言葉のもと)は諸説あり、

中国語の「攙和(チャンホー=混ぜる)」に由来する説が有力ですが、

定説はなく“諸説あり”が正しい理解です。

こんな事はありませんか

居酒屋で日本酒のあとにハイボール。思わず「お酒、ちゃんぽんしちゃったな」と言ってしまう。

ほかにもこのようなことはありませんか?

- 会議で仕事と雑談が入り混じり、「話がちゃんぽんになってきたから整理しよう」と言われる。

- 勉強で英語→理科→社会と次々切り替えて「科目がちゃんぽん状態で頭が混乱」。

- 余った野菜を全部炒めて「冷蔵庫のちゃんぽん炒めで節約!」。

この記事を読むメリット

- まず結論がすぐにわかります。

- さらに進めば、歴史や由来、語源の諸説がしっかり理解できます。

- 日常で「ちゃんぽん」という言葉を正しく気持ちよく使えるようになります。

- ちょっとした雑談で「なぜ“ちゃんぽん”と言うのか?」と説明できる豆知識になります。

疑問が浮かんだ物語

放課後のコンビニ。

オレンジジュースとリンゴジュース。どちらも捨てがたい私たちは、二本を割って混ぜて一口。

「これ、ちゃんぽんだね」と笑う。

でも、その瞬間ふと考えます。

——どうして混ぜる=“ちゃんぽん”って言うんだろう?

長崎の麺料理のこと? それとも別の意味?

言葉の使い方がコップの中のジュースみたいに溶け合って、境界がなくなっている気がする。

不思議だな。謎だな。

このもやっとした疑問を解ければ、言葉をもっと楽しく使えるはず。

さあ、次へ。

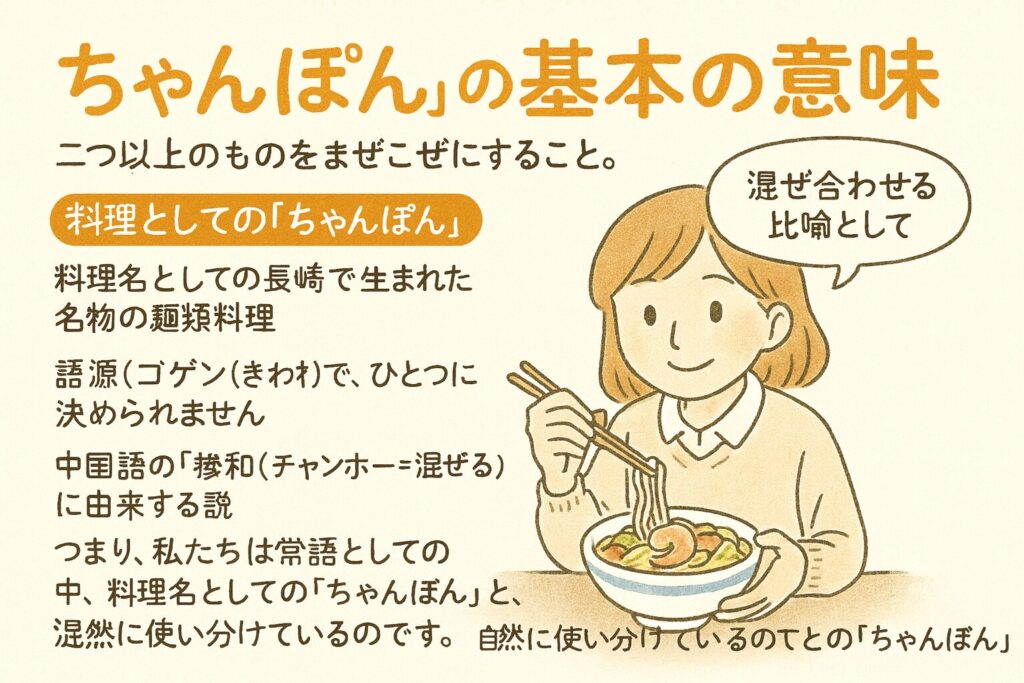

すぐに分かる結論

お答えします。

- “ちゃんぽん”の基本の意味は、二つ以上のものをまぜこぜにすること。

- **料理としての“ちゃんぽん”**は、明治時代の長崎で生まれた名物の麺料理。

- 語源(ゴゲン=言葉のもと)は諸説ありで、ひとつに決められません。

- 中国語の「攙和(チャンホー=混ぜる)」に由来する説

- 料理名から広まったとする説

- そのほか複数の解釈が併存しています。

つまり、私たちは日常の中で、

**料理名としての“ちゃんぽん”**と、

**混ぜ合わせる比喩としての“ちゃんぽん”**を自然に使い分けているのです。

このあとでは、

- どんな歴史で料理が生まれ、

- なぜ言葉として広まったのか、

- 誤解されやすい諸説の真偽

をていねいに解説します。

混ぜるから“ちゃんぽん”。でも、混ぜ方にも歴史と意味がある。

興味が湧いた方は、この先の段落で言葉と料理の“混ぜ合わせ”の秘密を一緒に探っていきましょう。

『ちゃんぽん』とは?

言葉としての定義

「ちゃんぽん」は、二つ以上のものをまぜこぜにすること、またはその混ざった状態を指します。

たとえば「お酒をちゃんぽんする」「話がちゃんぽんになる」といった表現です。

小学生にわかりやすく言いかえると「ごちゃまぜ」という意味です。

江戸時代の古い文献には、鉦(かね)や鼓(つづみ)のように、違う音を交互に鳴らすことを「ちゃんぽん」と表した例もあります。

つまり昔から「違うものが入り交じる」イメージで使われてきたのです。

料理としての定義

料理名の「ちゃんぽん」は、長崎の郷土料理。

豚肉や魚介、野菜など多くの具材をラードで炒めて、麺と一緒にスープで煮込む、具だくさんの麺料理です。

普通のラーメンは「麺を別でゆでてからスープに入れる」ことが多いですが、ちゃんぽんは「麺をスープで直接煮込む」点が大きな特徴です。

さらに麺には「唐灰汁(とうあく)」と呼ばれる添加物が使われます。

これは「カンスイ(鹹水/かんすい)」の一種で、アルカリ性の液体です。

かんすいは中華麺にも使われ、麺に弾力(コシ)や独特の香り・色を出してくれます。

つまり唐灰汁があるからこそ、ちゃんぽん麺は他の麺料理とは違った食感になるのです。

誕生と人物

ちゃんぽんが料理として生まれたのは、1899年(明治32年)長崎。

中国料理店「四海樓(しかいろう)」の初代店主、**陳平順(ちん・へいじゅん)**が考案したとされています。

当時、長崎には中国から多くの留学生が住んでおり、彼らのために安くて栄養のある食事を提供したいと工夫して生まれたのが「ちゃんぽん」でした。

この背景からもわかるように、ちゃんぽんは単なる料理ではなく、国際交流から生まれた文化の産物でもあるのです。

なぜ注目されるのか?

昔と今での言葉の受け取られ方

- 昔(江戸〜明治)

「交互に鳴らす」「異なるものを合わせる」といった取り合わせのニュアンスが中心でした。 - 今(現代)

「ごちゃまぜ」「混ぜ合わせ」を表す比喩(ひゆ)=たとえ表現として広く使われています。

例:「お酒のちゃんぽん」「話題がちゃんぽん」など。

このように、言葉の意味が時代とともに変化し、広がってきたのです。

社会と文化の背景

長崎は古くから外国文化が出入りする港町でした。

中国の料理技術と、日本の山や海の食材が交わった結果、多文化が混ざり合った料理としてちゃんぽんが誕生しました。

まさに「ちゃんぽん」という言葉がぴったりの土地と時代から生まれた料理だったのです。

語源の諸説

「ちゃんぽん」という言葉の由来は、一つには絞れません。代表的な説を紹介します。

- 中国語「攙和(チャンホー)」説

意味は「混ぜる」。

日本語の「ちゃんぽん=混ぜる」とぴったり合い、もっとも有力とされる説です。 - 福建語や中国語の「喰飯(シャンポン)」「吃飯(シャポン)」説

意味は「ご飯を食べた?」や「簡単な食事」。

長崎の中華街の文化と重なり、料理の名前に転じたと考えられます。 - ポルトガル語「混ぜる」説

長崎は南蛮貿易の港だったため、外国語から来た可能性もあるとされています。

ただし証拠は弱く、参考程度です。 - 擬音(ギオン)説:「チャン」+「ポン」

鉦(かね)の音「チャン」と鼓(つづみ)の音「ポン」を合わせたもの。

面白い説ですが、辞書などの裏づけは乏しく、俗説(そくせつ=根拠が弱い説)とされています。

言葉と料理の広がり方

- 料理の広がり

長崎発祥の麺料理として全国に知られるようになり、今では観光名物。 - 言葉の広がり

料理の知名度が「混ぜる=ちゃんぽん」という意味の普及を後押ししました。

その結果、今では日常会話で**「ごちゃまぜ」や「混ざっている」**という場面で自然に使われています。

ちゃんぽんは単なる料理の名前ではありません。

「ごちゃまぜ」「混ざり合い」を表す日本語の象徴であり、同時に長崎の歴史や文化交流の記憶でもあります。

江戸の人々は音を交互に響かせる様子を「ちゃんぽん」と言いました。

明治の長崎では、陳平順という料理人が、留学生のために一杯の麺を「ちゃんぽん」と名づけました。

そして現代の私たちは、「話題がちゃんぽんだ」「お酒をちゃんぽんした」と日常で気軽に使っています。

ひとつの言葉が、時代とともに料理・比喩・文化を横断して広がった。

それこそが「ちゃんぽん」の本当の魅力なのです。

次は、私たちの生活に「ちゃんぽん」をどう生かすか——その応用例を見ていきましょう。

実生活への応用例

言葉の使い分け

「混ぜる」「ミックス」「ちゃんぽん」。

似ているようですが、実は使う場面の温度感が違います。

- 混ぜる

→ 中立的で説明文や公的文書に向く。 - ミックス(Mix)

→ 外来語らしい軽快さ。カジュアルな印象。 - ちゃんぽん

→ 親しい会話で自然に使える言葉。

「予定がちゃんぽんになった」=「ごちゃごちゃに混ざった」というニュアンスを、一言で表せます。

学びへの応用(混ぜ方の設計)

勉強や学習にも「ちゃんぽん」の考え方は役立ちます。

- インプット(新しい知識の習得)

科目を「ちゃんぽん」にしない。

今日は英語なら英語だけ、とブロック化すると集中しやすい。 - 復習

あえて「ちゃんぽん」にする。

英語と理科の問題を混ぜて解くと、知識のつながりを意識できる。

このように「混ぜるか、分けるか」を意識すると、学習効果が高まります。

コミュニケーション(会議や文章が“ちゃんぽん化”しない工夫)

会議や文章では「論点がごちゃ混ぜ」になりやすいものです。

そこで役立つのが、見出しの整理と**PREP法(プレップほう)**です。

- 見出し(H2/H3)

= 話題を仕切るボックス。1見出し=1テーマで混乱を防ぐ。 - PREP法(プレップほう)

= Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)。

「結論から話す」ので、聞き手にすぐ伝わります。

これはブログ執筆でも同じ。

1画面に1メッセージを意識すれば、スマホでも読みやすい記事になります。

メリットとデメリット

- メリット

表現の幅が広がる。

雑談力が上がる。

勉強や会議に応用できる。 - デメリット

乱用すると軽い印象を与える。

公的な文章やビジネスメールでは不向き。

👉 つまり、「ちゃんぽん」という言葉はカジュアルな会話や比喩表現にぴったりですが、フォーマルな場では避けるのが安心です。

注意点や誤解されがちな点

注意点(まず押さえたいこと)

- 「ちゃんぽん」の語源は一つに決まっていません。

辞書や公的サイトは「諸説あり」と必ず明記しています。 - 「料理の発祥=言葉の誕生」ではありません。

料理のちゃんぽんは明治時代に長崎で生まれました。

しかし「混ぜ合わせ」の語感自体は、江戸時代の文献にも見られます。

誤解されやすい点とその理由

- 「吃飯(チーファン=ご飯食べた?)」説が定説と思われがち

→ 音が似ているため、もっともらしく聞こえる。

でも辞書や公的ページは「一説」としか扱っていません。 - 「ポルトガル語由来」と短絡しがち

→ 長崎と南蛮文化のイメージが強いため。

ただし、語形の対応や史料が弱く、参考程度の説です。 - 「料理が先、言葉が後」と決めつけやすい

→ 料理の知名度が高いため。

でも実際は「言葉の用例が先」のケースもあり、逆転しています。

誤解しないための考え方

- 一次情報を確認する習慣

辞書(国語辞典)、老舗公式サイト(四海樓)、公的サイト(農林水産省)の順でクロスチェック。 - 断定表現に注意

「絶対」「唯一」という言葉が出てきたら疑う。

辞書や公式が「可能性」「一説」としているなら、そのまま受け止める。 - 料理とことばを分けて理解する

「料理としてのちゃんぽん(明治期)」「言葉としてのちゃんぽん(江戸から)」を整理すると混乱しません。

小まとめ

現時点での最適な理解は、

- 語源は「中国語『攙和(チャンホー=混ぜる)』由来の可能性が有力」。

- ただし「諸説あり」で確定ではない。

- 料理としては「明治期、長崎の四海樓で誕生」が通説。

👉 つまり「ちゃんぽん」は、ことばの歴史と料理の歴史が“二重に重なって広がった”存在なのです。

ちゃんぽんは単なる料理でも、単なる言葉でもありません。

江戸時代には「異なるものを交互に混ぜる」イメージで。

明治の長崎では「留学生のための具だくさん麺」として。

そして現代では「ごちゃ混ぜの比喩」として、私たちの会話に生きています。

「混ぜる」という一つの行為が、文化・言葉・料理をつなぐ。

これこそが、ちゃんぽんの魅力であり、誤解せずに楽しむための鍵です。

次は、あなた自身の生活の中で「意図あるちゃんぽん」をどう活かすか、考えてみてください。

おまけコラム

沖縄の「チャンプルー」と“混ぜる設計”のちから

「チャンプルー」という言葉の意味

沖縄には「チャンプルー」という料理があります。

方言で「混ぜる」「ごちゃまぜ」という意味を持ち、

「ゴーヤーチャンプルー」に代表されるように、

ゴーヤー(にがうり)、豆腐、卵、豚肉などを一緒に炒めた家庭料理です。

語源は マレー語・インドネシア語の “campur(チャンプル)=混ぜる”。

沖縄はアジア交易の拠点だったため、言葉や料理も自然に入り込んできました。

「ちゃんぽん」と「チャンプルー」のつながり

一方の「ちゃんぽん」は、

中国語の 攙和(チャンホー=混ぜる・和える) に由来する説が有力です。

つまり、

- 「チャンプルー」=東南アジア由来

- 「ちゃんぽん」=中国由来

ルートは違っても、どちらも「混ぜる」発想から生まれた言葉。

日本の南と西、異文化が交わる港町や交易地だからこそ生まれた兄弟のような存在といえます。

「混ぜる」は雑ではなく、設計

ここで大切なのは、「混ぜる=ただのごちゃ混ぜ」ではないということです。

たとえば長崎ちゃんぽん。

具材を炒めてからスープを注ぎ、最後に麺を加える。

順番を間違えれば味が濁りますが、設計通りに重ねれば調和します。

勉強も同じです。

- 新しい知識のインプットは「順番を分けて」集中する。

- 復習は「科目をちゃんぽん」にして横断的に理解する。

会議や仕事も同じです。

議題を整理せず混ぜると混乱しますが、

主役の軸を決めて、順番に重ねることで成果が引き立ちます。

👉 辞書にある「混交(こんこう=異なるものが交わって一体になること)」という語感は、

単なる混乱ではなく 創造のレシピ でもあるのです。

文化を混ぜる力

長崎の「ちゃんぽん」と沖縄の「チャンプルー」。

どちらも、ただ混ぜた料理ではなく、

- 異文化を取り入れる知恵

- バランスよく調和させる技術

- 新しい価値を生み出す力

を持っています。

だから「混ぜる」という行為は、

雑多に投げ込むことではなく、**設計と順序で意味を持つ“文化のデザイン”**なのです。

👉 次に「ちゃんぽん」や「チャンプルー」という言葉を耳にしたとき、

ただの料理名としてではなく、

「どう混ぜれば調和するのか?」という設計の視点を思い出してみてください。

きっと、料理も、学びも、仕事も、一段と豊かになるはずです。

「ちゃんぽん」も「チャンプルー」も、

混ぜることを通じて新しい価値を生み出してきました。

でも、本当に大切なのは——

混ぜる“順番”と“設計” があるからこそ、

調和が生まれ、文化として根づいたということです。

ここまでで由来や文化的背景を見てきましたが、

最後に改めて「ちゃんぽん」という言葉をどう受けとめればいいのか。

そして、日常でどんな意味を持たせられるのか。

その答えを、まとめと考察としてお話ししましょう。

まとめ・考察

「ちゃんぽん」という言葉には、二つの顔があります。

ひとつは 長崎の郷土料理である麺料理。

もうひとつは “混ぜ合わせる”という比喩表現。

一見バラバラに見える二つですが、どちらも根底には

「異なるものを受け入れ、調和させる」という文化的な姿勢が流れています。

言葉の意味から見えること

辞書によれば「ちゃんぽん」は “混交(こんこう)” という語感を持っています。

※混交(こんこう)=異なるものが交わり、ひとつになること。

ただ混乱するのではなく、組み合わせの工夫で新しい調和が生まれるというニュアンスです。

つまり「ちゃんぽん」とは、

雑なごちゃ混ぜではなく、創造のレシピを示す言葉だと言えるでしょう。

料理から見えること

長崎ちゃんぽんは、見た目は豪快ですが、実はきちんとした設計でできています。

- 肉や魚介を炒める

- スープを加える

- 麺を入れる

この順番を守るからこそ、味がまとまり、バランスの取れた一杯になるのです。

沖縄の「チャンプルー」も同じです。

ゴーヤー、豆腐、卵、豚肉などを混ぜますが、

炒める順番や火加減が違えば、食感も味わいもまったく変わってしまいます。

👉 「混ぜる」とは、ただ放り込むことではなく、

**順番とバランスを考えた“調和のデザイン”**なのです。

日常へのヒント

実は私たちの日常も、たくさんの「ちゃんぽん」でできています。

- 勉強

新しい知識を身につけるときは「順番を分けて集中」。

復習のときは「わざとちゃんぽん」にして科目を横断的に混ぜると理解が深まります。 - 会議や仕事

議題が混ざりすぎると混乱します。

でも「主役の軸」を決めて順番に進めれば、成果が際立ちます。 - 人生

仕事、家庭、趣味。

どう“混ぜる”かで、人生の彩りは大きく変わります。

👉 つまり「ちゃんぽん」は、

私たちに 混ぜ方の工夫が人生を豊かにする というヒントを与えてくれるのです。

読者への問いかけ

あなたなら、この「ちゃんぽん」の考え方をどう使いますか?

- 勉強の計画に?

- 人間関係のバランスに?

- あるいは人生設計そのものに?

一度、自分の日常の「混ぜ方」を見直してみると、

意外な発見や新しい調和に出会えるかもしれません。

Q&A(疑問を一気に解消!)

Q1. 「ちゃんぽん」の本来の意味は?

A. 料理名だけでなく、「混ぜる」「ごちゃまぜにする」という比喩表現としても広く使われます。

Q2. 長崎ちゃんぽんは誰が作ったの?

A. 明治32年(1899年)、長崎の中華料理店「四海樓」の初代料理長・陳平順(チン・ヘイジュン)が考案したとされています。

Q3. 語源は本当に中国語?

A. 多くの辞書や公的サイトでは、中国語の「攙和(チャンホー=混ぜる)」に由来する説を紹介しています。

ただし「吃飯(シャーポン=ご飯食べた?)」説や、ポルトガル語起源説などもあり、一つに決められないのが実際です。

Q4. 沖縄の「チャンプルー」と関係あるの?

A. 直接の関係はありませんが、どちらも「混ぜる」ニュアンスを持つ料理で、

日本の食文化に「混交(コンコウ=異なるものを混ぜ合わせる)」の発想が根づいていることがわかります。

Q5. 「ちゃんぽん」を日常でどう使えばいい?

A. 雑談や比喩では自然に使えます(例:お酒をちゃんぽんする、話がちゃんぽんになる)。

ただし公的な文書やビジネスメールでは「混合」「ミックス」と書いたほうが無難です。

更に学びたい人へ

ここからは「ちゃんぽん」や「チャンプルー」をもっと深く知りたい方へ。

実際に手に取れる おすすめの本 と、足を運べる 縁の地 をご紹介します。

📚 書籍

『出たばい、ちゃんぽん本。』

NAGASAKIよか本制作委員会 (著・編集)

- 特徴:長崎各地のちゃんぽん店を取材し、写真とともに紹介。入門書として最適。

- おすすめ理由:観光や食べ歩きのお供に。まずは「味わうところから」始めたい方へ。

『ちゃんぽんと長崎華僑: 美味しい日中文化交流史』

陳 優継 (著)

- 特徴:四海樓や長崎華僑の歴史、中国留学生との関わりを学べる新書。

- おすすめ理由:料理の裏にある交流史を理解でき、言葉や文化の背景まで知りたい中級者向け。

『沖縄チャンプルー文化創造論』

比嘉 佑典 (著)

- 特徴:「チャンプルー文化」という概念を通して、沖縄の歴史・社会・文化を論じた学術的な本。

- おすすめ理由:単なる料理の話を超え、沖縄が培ってきた「混ぜる文化」の広がりを学びたい方に。

『話のネタになる!語源大辞典』

ISM Publishing Lab (著)

- 特徴:日常で使う言葉の語源をコンパクトに解説。

- おすすめ理由:ちゃんぽん以外の言葉の由来も知りたい方に。雑談力や豆知識を増やしたい読者にぴったり。

🏛️ 縁の地

四海樓(しかいろう)本店/ちゃんぽんミュージアム

👉 公式サイト(長崎文化ネット)

- 特徴:1899年創業。長崎ちゃんぽん発祥の店で、館内には「ちゃんぽんミュージアム」も併設。

- おすすめ理由:発祥の地で“本物”を味わいつつ、誕生の歴史を展示で学べる。学びと体験を一度に叶えられる場所。

📌 まとめると

- 初心者は『出たばい、ちゃんぽん本。』+四海樓で味わう

- 中級者は『ちゃんぽんと長崎華僑』で背景を学ぶ

- さらに広げたい人は『沖縄チャンプルー文化創造論』や『語源大辞典』で世界を広げる

👉 「食べて→学んで→考える」三段階で、ちゃんぽんと言葉の奥深さを味わえます。

疑問の解決した物語

数日後。

私は学校の図書室で調べてみました。

すると「ちゃんぽん」という言葉は、もともと長崎の名物料理から広まり、

さらに広い意味で “いろいろなものを混ぜる” という表現に使われていることがわかりました。

実はこの料理、明治時代(1800年代後半)に長崎で活躍した中国人の料理人 陳平順(チン・ヘイジュン) が、

「四海樓(しかいろう)」という中華料理店で考案したのが始まりとされます。

そして辞書や研究書には「中国語の“攙和(チャンホー=混ぜる)”が由来かもしれない」という説も書かれていました。

——あのときのジュースも、やっぱり“ちゃんぽん”だったんだ。

知識と経験がつながって、霧が晴れるようにスッと納得できました。

私は友だちに話しました。

「混ぜるって、ただゴチャゴチャにすることじゃないんだよ。

長崎ちゃんぽんも“具材を炒めて→スープ→麺”っていう順番があるからこそ、おいしくなる。

だから“ちゃんぽん”って言葉には、工夫して混ぜる知恵が隠れてるんだね。」

その日以来、私たちは勉強や遊びのときに「今日はちゃんぽん状態だね」と笑い合い、

以前よりも言葉を楽しく使えるようになりました。

行動から得た教訓

- 疑問を放っておかず、自分で調べると世界が広がる。

- “混ぜる”にも工夫や設計があり、それが成果や調和を生む。

- 言葉を知ることは、生活や人間関係をより豊かにしてくれる。

読者への問いかけ

——あなたなら「ちゃんぽん」という言葉を、どんな場面で使ってみたいですか?

ぜひ自分の日常にあてはめて考えてみてください。

締めの文章

「ちゃんぽん」という言葉には、料理としての美味しさだけでなく、

異なるものを混ぜ合わせ、新しい価値を生み出す力が隠れていました。

混ぜるのは単なる“ごちゃまぜ”ではなく、

順番や工夫しだいで調和を生む“設計”でもあります。

だからこそ、この言葉は長崎の一皿から日常会話まで広がり、

今も生き生きと使われ続けているのでしょう。

今日の学びをきっかけに、

あなたも日常の中で「これはまさにちゃんぽんだ」と感じる瞬間を探してみてください。

きっと、ありふれた出来事が少しだけ面白く、

そして意味深いものに見えてくるはずです。

注意補足

📝 本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる辞書・公的情報・実在する書籍などをもとに調べたものですが、

すべての説を網羅するものではありません。

研究が進むことで新たな解釈が加わる可能性もあります。

👉 このブログが「言葉を楽しむ入り口」になれば幸いです。

もし今回の“ちゃんぽん”のお話で少しでも興味がわいたなら、

次は本や資料の世界で、知識をじっくり“ちゃんぽん”してみてください。

歴史や文化の奥行きは、調べれば調べるほど新しい味わいが広がります。

あなた自身の言葉の“ちゃんぽん”を見つける旅に出てみませんか?

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

🍜✨

最後に一言——

今日の考察も「知識」と「物語」と「工夫」をちゃんぽんしてお届けしました。

どうぞあなたのブログも、楽しさと学びを“ちゃんぽん”しながら育ててくださいね。

コメント