晴れた日に“影を見て空を見上げると大きな影が浮かぶ”現象の正体『エンメルトの法則』とは何か

晴れた日に影を見て空に残像が浮かぶ理由――『エンメルトの法則』でわかる脳と目のふしぎ

晴れた日に地面に映る自分の影をじっと見つめ、ふと顔を上げて空を見たとき――。

そこに“大きな影の残像”がふわっと浮かんで見えたことはありませんか?

「どうして空に影があるの?」

「しかも、さっきより大きく見えるのはなぜ?」

一度でも体験したことがある人なら、この不思議な現象に心を奪われたはずです。

これはただの錯覚や気のせいではなく、心理学と視覚科学が解き明かした現象なのです。

⏱ 3秒で分かる答え

✅ 地面の影を見たあとに空へ目を移すと残像が大きく見えるのは、

『エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトのほうそく)』によるものです。

👉 網膜(もうまく)に映る像の大きさは変わらないのに、

「遠くにあるものは本来もっと大きいはずだ」と脳が自動で補正するため、

空を背景にした残像が“巨大化”して見えるのです。

今回の現象とは?

日常の中で、ふとこんな経験をしたことはありませんか?

☀️ あるあるシーン

- 晴れた日、地面に映る自分の影をじっと見たあと、空を見上げると……

ぼんやりとした“大きな影の残像(ざんぞう)”が空に浮かんで見える。 - 近くの壁に目をやったときは小さく見えたのに、

空を見た瞬間「なんだか急に大きくなった?」と感じる。 - 「え?同じ影のはずなのに、どうして見える大きさが変わるの?」

これ、実は珍しいことではありません。

多くの人が体験している、ごく自然な“目と脳の仕組み”による現象なのです。

✅ この記事を読むメリット

- なぜ残像が空に大きく浮かんで見えるのか、科学的に理解できる

- 「錯覚(さっかく)」と「脳の解釈(かいしゃく)」がどう関わっているか学べる

- 日常の“ちょっとした不思議”に答えが見つかり、世界がもっと面白くなる

では、実際にどんな場面でこの疑問が浮かぶのか――一緒に体験してみましょう。

疑問が浮かんだ物語

放課後の校庭。

強い日差しに照らされたコンクリートの上で、あなたはじっと自分の影を見つめています。

影はくっきりしていて、まるで“もうひとりの自分”のよう。

なんだか不思議な気持ちになってきます。

しばらく影を凝視したあと、ふと顔を上げて青空を見上げると……

そこには“自分の影の残像”が、大きく浮かび上がって見えるではありませんか。

「えっ!? どうして空に影があるの?

しかも、さっきより大きい…?」

心の中に広がるのは、不安とも驚きともつかない、ちょっとドキドキする気持ち。

「影は地面にしかできないはずなのに、これは一体なんだろう?」

こうした疑問や不思議さを、あなたも感じたことがあるのではないでしょうか。

――さて、この謎の正体はいったい何なのでしょう?

すぐに分かる結論

🎯 お答えします

この現象の正体は――

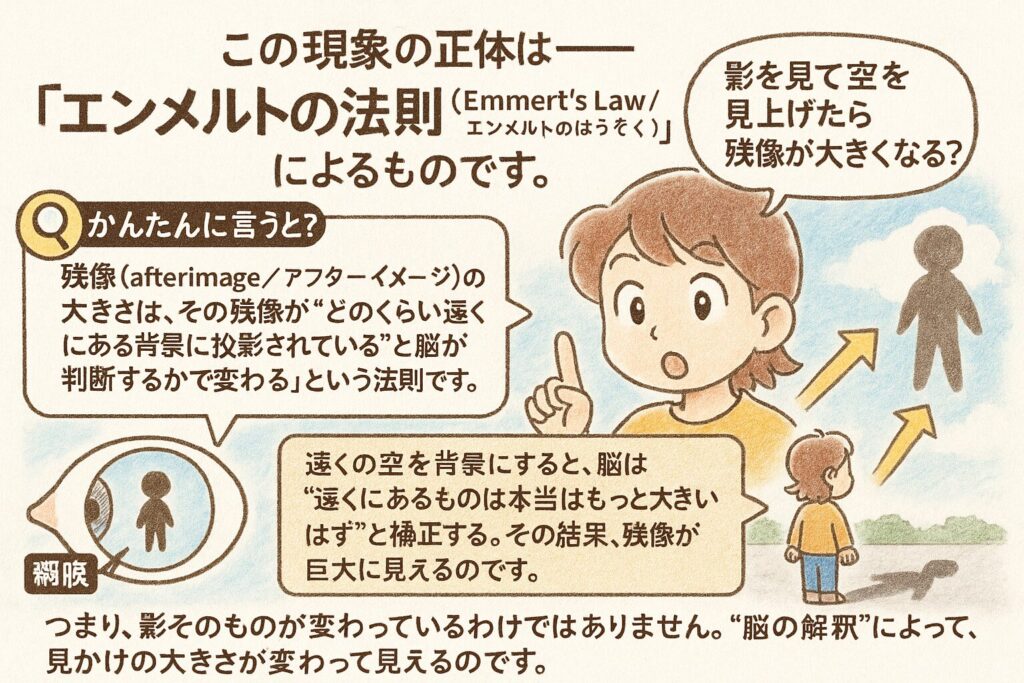

『エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトのほうそく)』によるものです。

🔎 かんたんに言うと?

「残像(afterimage/アフターイメージ)の大きさは、

その残像が“どのくらい遠くにある背景に投影されている”と脳が判断するかで変わる」

という法則です。

👁 網膜(もうまく:目の奥にあるスクリーンのような部分)に映る像の大きさ自体は同じ。

でも――

- 遠くの空を背景にすると、脳は「遠くにあるものは本当ならもっと大きいはず」と補正する。

- その結果、残像が巨大に見えるのです。

つまり、影そのものが変わっているわけではありません。

“脳の解釈”によって、見かけの大きさが変わって見えるのです。

「影を見て空を見上げたら残像が大きくなる」――

その秘密は、人間の 脳と目の“距離感を処理する仕組み” に隠されています。

では、この エンメルトの法則 がどんな理屈で成り立っているのか?

歴史的な発見や、実験で明らかになった科学的な仕組みを、次の段落で詳しく探っていきましょう。

『エンメルトの法則とは?』

定義

エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトのほうそく)とは――

👉 **残像(ざんぞう/afterimage, アフターイメージ)**の大きさは、

「どのくらい遠くの背景に投影(とうえい:映し出すこと)していると脳が解釈するか」によって変わる。

つまり、**網膜(もうまく/目の奥にあるスクリーンのような部分)**に映る像のサイズは同じでも、

「遠くの空にある」と脳が思えば、大きく感じるのです。

📌 要点まとめ

- 網膜に映る像のサイズ自体は 物理的に変わらない。

- でも「見かけの距離(どれくらい遠くにあると感じるか)」によって、知覚される大きさは変化する。

- 特に、残像を壁や空に投影して見る実験でよく観察される現象です。

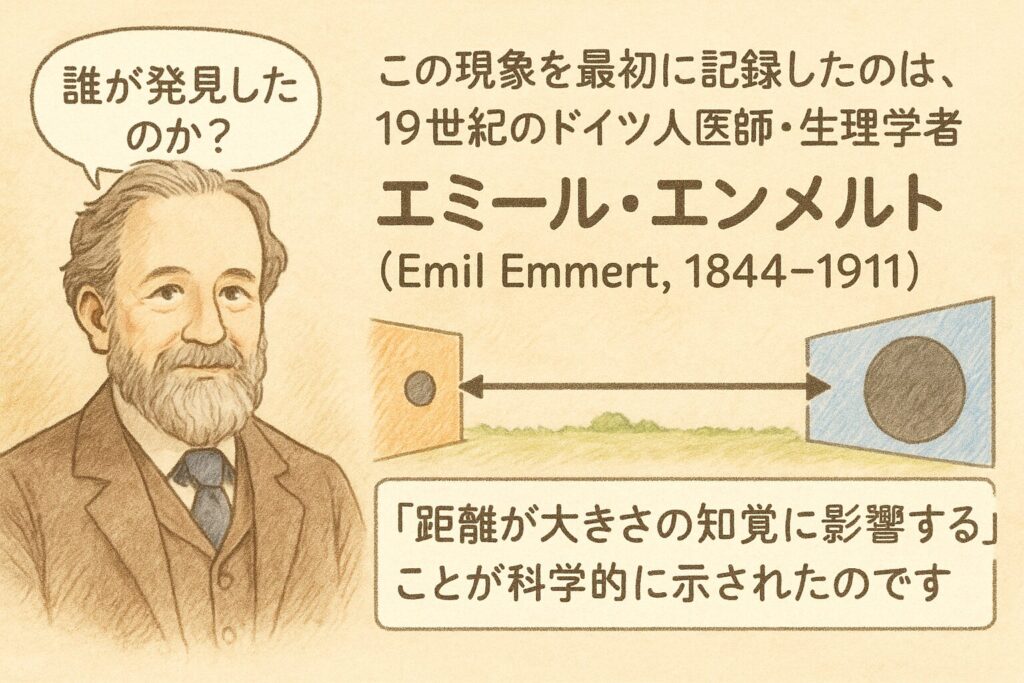

誰が発見したのか?

この現象を最初に記録したのは、19世紀のドイツ人医師・生理学者

**エミール・エンメルト(Emil Emmert, 1844–1911)**です。

1881年、彼は「残像を近い壁や遠い壁に投影して見ると、大きさが変わる」と報告しました。

このシンプルな観察から、**「距離が大きさの知覚に影響する」**ことが科学的に示されたのです。

どんな仕組みで起きるのか?

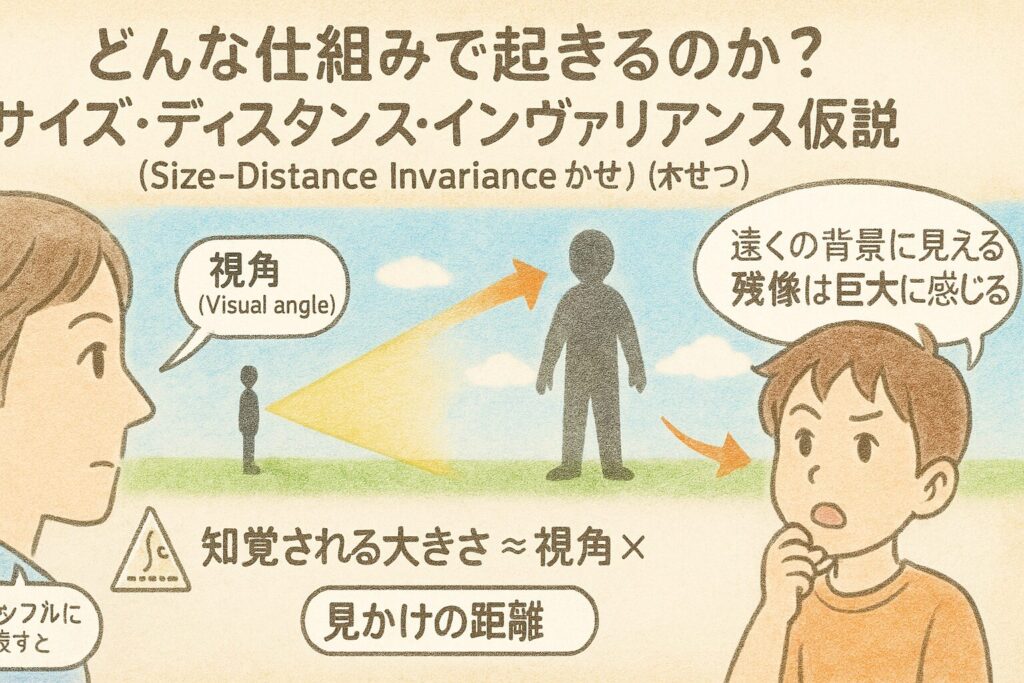

ここで重要になるのが「サイズ・ディスタンス・インヴァリアンス仮説」

(Size–Distance Invariance Hypothesis/サイズと距離の不変性かせつ)です。

これは、

- 視角(しかく/visual angle, ビジュアル・アングル):目から見た“見開きの角度”

- 見かけの距離

この2つの情報を組み合わせて、脳が見かけの大きさを決めているという考え方です。

📐 超シンプルに表すと

知覚される大きさ ≈ 視角 × 見かけの距離

です。

たとえば、網膜に同じ“角度”で映っても、

「遠くにあるなら本来もっと大きいはず」と脳が自動的に補正してしまう。

その結果、遠くの背景に見える残像は、巨大に感じるのです。

網膜と脳の関係

- 網膜では、強い光を見続けると**光の受容体(こうじゅようたい)**が疲れて“残像”が発生します。

- その信号を処理するのが**大脳視覚野(だいのう しかくや/Visual Cortex, V1)**です。

最新の研究では、網膜に映る像のサイズが一定でも、

脳のV1の活動範囲は「知覚された大きさ」に応じて変化することがわかっています。

つまり――

脳の中で「遠くにある」と解釈されれば、その分“大きな像”として処理されるのです。

実験で確かめられたこと

心理学実験では、残像をいろいろな距離の壁(5cm〜5m以上)に投影させて比較させると、

遠い背景ほど“大きく”感じることが確認されています。

また、両目を使って奥行きを感じられる場合(両眼視差/ステレオ視)がある方が、効果は強く出ることも分かっています。

逆に、距離感が分かりにくい環境では、この効果は弱まります。

なぜ注目されるのか?

日常の「大きさの安定性」を説明してくれる

私たちは、実際には距離が違うと網膜像は小さくなったり大きくなったりするのに、

物の大きさを安定して知覚できます。

その仕組みを説明してくれる代表的な法則が、このエンメルトの法則です。

研究が示すポイント

- 両眼で奥行きが分かるときは、法則通りに「遠いほど大きく」感じやすい。

- 距離の手がかりが少ないと、効果は弱まる。

- 脳の視覚野(V1)は、**網膜像のサイズではなく“知覚されたサイズ”**に応じて活動範囲を変える。

つまり、単なる目の仕組みではなく、脳の解釈プロセスが大きく関与しているのです。

現代社会での応用

この法則は、実は身近な分野で活用されています。

- VR/AR:奥行きの演出で“スケール感”を操作

- 広告やデザイン:背景の遠近感を工夫して「大きく見せたい」「存在感を強調したい」ときに応用

- アートや教育:残像や錯視を取り入れた作品や教材で、視覚の不思議を体験させる

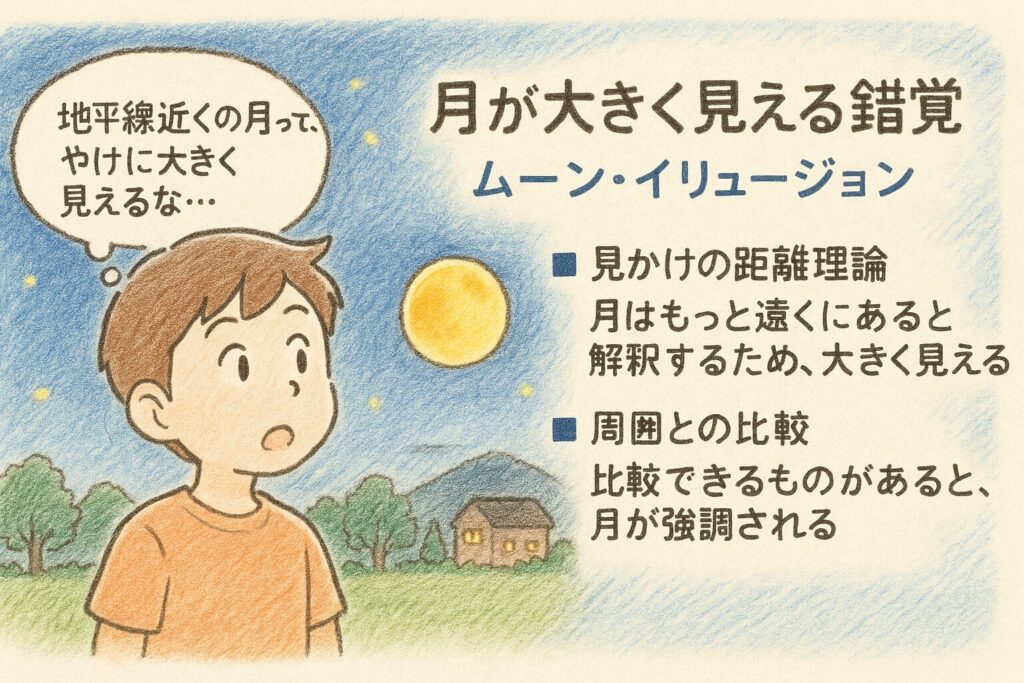

関連する“月の錯覚”

「月が地平線近くにあるとき、大きく見える」――これは**月の錯覚(ムーン・イリュージョン)**と呼ばれます。

この現象も「距離感の解釈」が関わっているとして、エンメルトの法則と関連づけて語られることがあります。

ただし、月の錯覚は要因が複雑で、完全に同じ仕組みではないとする研究もあり、現在も議論が続いています。

読者へのつなぎ

ここまでで、エンメルトの法則の定義と仕組み、そしてなぜ注目されるのかを理解できたと思います。

でも――この法則を知ることで、実際の生活にどう役立つのか?

「もっと具体的に体験するには?」

その答えは、この先の段落「実生活での応用例」にあります。

次は、あなた自身が楽しめる方法を一緒に探っていきましょう。

実生活への応用例

日常で体験できる場面

- 校庭や公園での観察

晴れた日に、自分の影をじっと10秒ほど見つめます。

そのあと、すぐに 近い壁 → 空や遠い景色 の順に視線を移すと、

残像(アフターイメージ)が背景に投影されたように見えます。

しかも、遠い景色のほうが残像が“大きく”見えるのです。

- 写真や映像での工夫

遠くの風景を背景にして被写体を撮ると、

遠近感(エンキンカン=パースペクティブ)が強調されます。

構図に直線が収束する線路や道路を入れたり、

物体の重なりや影を配置することで、

脳が「奥行きがある」と判断しやすくなります。

- VR(ブイアール)やゲームデザイン

バーチャル空間では、背景の奥行き(デプス=距離の感覚)を操作することで、

物体の大きさが変化して見える効果を作り出せます。

たとえば、奥行きを強調すると、同じ大きさのキャラクターでも

“巨大に見える”ように演出できるのです。

■ 簡単にできるヒント集

- 遠い背景を選ぶ

空や遠景に残像を投影すると、大きく感じやすい。 - 深さの手がかりを入れる

直線の収束、物体の重なり、影の配置で「奥行き感」が増す。 - 比較してみる

壁 → 空の順に残像を見ることで、大きさの違いが体感できる。

効果を強めるためのポイント

- 距離の情報が少ないと弱まる

暗い場所、片目だけで見るとき、背景が曖昧なときなどは効果が小さくなります。 - 残像はすぐに薄れる

残像は数秒から十数秒で輪郭や色が消えていくため、

見えた瞬間に「近景と遠景」を切り替えて比べるのがコツです。 - 脳の解釈に左右される

実際の距離と「脳が感じる距離」がズレると、

効果が弱まることもあります。

メリットとデメリット

メリット

- 見え方の不思議を科学的に理解できる

- デザインや教育、アートに応用できる

- 日常の「なぜ?」に答えが見つかり、世界が面白くなる

デメリット

- 必ずしも正確な比例にはならない

- 個人差があり、条件次第で見えにくい

- 強い光を直視すると目に負担がかかる

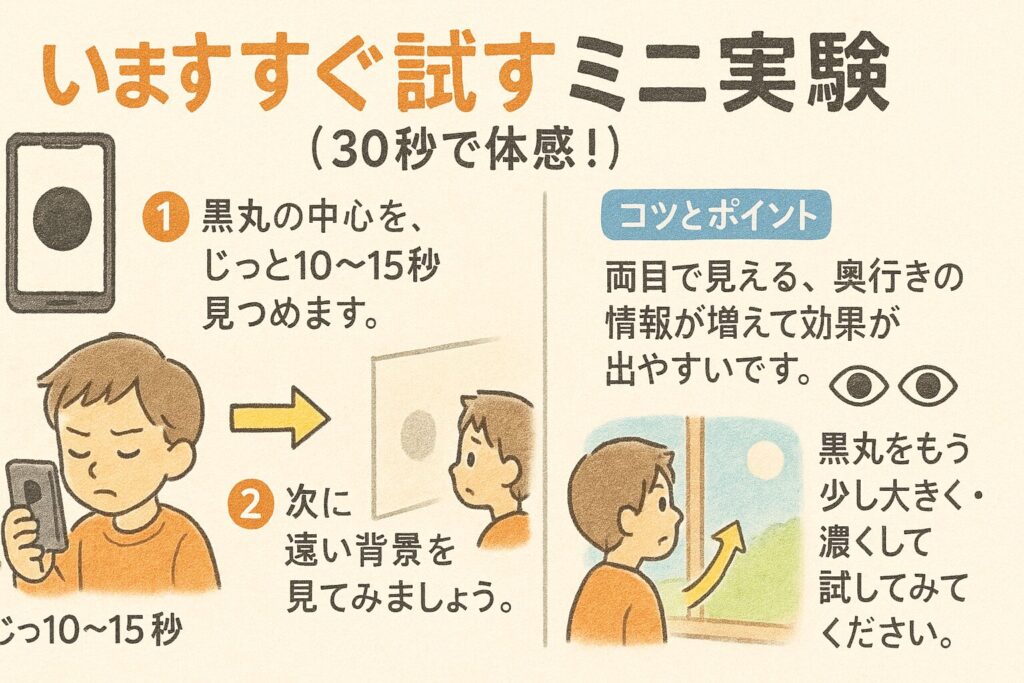

いますぐ試すミニ実験(30秒で体感!)

📱 スマホや紙に描いた**黒い丸(直径3〜5cm)**を用意してください。

白い壁や空も観察用にあるとベストです。

手順

- 黒丸の中心を、じっと 10〜15秒 見つめます。

- 視線をすぐに近くの壁に移します。残像(ざんぞう/Afterimage, アフターイメージ)が浮かびます。

- 次に**遠い背景(部屋の奥や空)**を見てみましょう。

- どちらの残像が“大きく”見えましたか?

コツとポイント

- 両目で見ると、**奥行きの情報(デプス・キュー/Depth Cues)**が増えて効果が出やすいです。

- 残像は数秒〜十数秒で消えるので、素早く切り替えるのがコツです。

- もし見えにくいときは、黒丸をもう少し大きく・濃くして試してみてください。

なぜ大きく見える?

網膜(もうまく/Retina)に映る像の大きさは変わりません。

ですが、脳が「遠くにあるならもっと大きいはず」と解釈し、結果的に大きく見える――

これが エンメルトの法則(Emmert’s Law) です。

⚠️ 安全の注意

太陽や強い光を絶対に直視しないでください。必ず印刷物やスマホ画面の図形で行いましょう。

注意点と誤解されがちな点

よくある誤解

「影が本当に大きくなった」

→ 実際に大きさが変わったのではなく、

脳が「遠くにある残像はもっと大きいはず」と解釈しているだけです。

「どんな時でも大きく見える」

→ 条件が整わなければ効果は弱まります。

背景が暗い、距離感がわかりにくい、片目だけで見るときなどがその例です。

「残像だけに働く法則」

→ 典型例は残像ですが、

実際の物体でも「距離」と「像の大きさ」の関係で知覚が変化します。

「完全に比例して拡大する」

→ いつも数学的にピッタリ拡大するわけではありません。

環境や脳の解釈によって、ずれが生じることがあります。

誤解を生む原因

- 距離の手がかりが不足

暗所や曖昧な背景では、脳が距離を判断できない。 - 錯視の影響

線路が収束する図(ポンゾ錯視)など、文脈によって誤った距離感を感じてしまう。 - 残像の時間変化

残像はすぐに薄れるため、「大きく見えたり見えなかったり」が起こる。

対策と安全面

- 近景と遠景で順番に観察

実験条件をそろえると効果を感じやすい。 - 距離の手がかりを意識

背景に奥行きを感じさせる要素を取り入れる。 - 安全に楽しむ

絶対に太陽や強い光を直視しない。

実験するなら画面の黒丸や印刷物を使うのが安心です。

小まとめ

エンメルトの法則は、

「網膜に映る像のサイズは同じでも、脳は“背景の距離”を手がかりにして、

その大きさを補正して知覚している」という法則です。

つまり、これは 目の錯覚ではなく、脳の賢い解釈の副作用 とも言えます。

正しく理解すれば、日常を楽しむ実験から、

写真・デザイン・VRまで応用できる奥深い現象なのです。

よくある質問(FAQ)

ここでは、よくある疑問に答えながら「エンメルトの法則」をさらに理解していきましょう。

Q1. エンメルトの法則とは?

A. 残像の見かけの大きさは、背景の「見かけの距離」が遠いほど大きく感じられる、という法則です。

網膜に映る像は変わりませんが、脳の補正によって“大きさが変わったように見える”のです。

Q2. 残像(Afterimage/アフターイメージ)はなぜ見えるの?

A. 強いコントラストをじっと見続けると、網膜の光受容体が疲れてしまいます。

その結果、補色(ほしょく/Complementary Color)の残像が見えるのです。

Q3. 片目でも見える?

A. 片目でも見えます。

ただし、両目で見るほうが「両眼視差(りょうがんしさ/Binocular Disparity)」という奥行きの情報が増えるため、より効果を感じやすくなります。

Q4. どんな条件だと効果が強い?

A. 明るい場所で、奥行きのある背景(道路や空、遠景のある風景など)を使うと効果が出やすいです。

逆に、暗い場所や単調な背景では弱くなります。

Q5. 月の錯覚(Moon Illusion)と関係あるの?

A. 似ています。月の錯覚も「距離感の解釈」によって大きく見える現象です。

ただし月は“実物”が対象で、要因が複雑。エンメルトは“残像”が対象で、科学的に整理されています。

Q6. 子どもでもできる?

A. できます。スマホや印刷物の黒丸を使い、10秒ほど見つめて空や壁を見るだけ。

ただし太陽や強い光は危険なので、必ず安全な方法で試してください。

Q7. デザインやVRでどう役立つの?

A. 遠近感や奥行きを強調すると、被写体やキャラクターが“大きく見える”演出ができます。

広告、建築、ゲームなどで広く応用されています。

おまけコラム

「月が大きく見える錯覚」との関係

夜空を見上げて、こんなふうに思ったことはありませんか?

「地平線近くの月って、やけに大きく見えるな…」

実はこれ、**ムーン・イリュージョン(Moon Illusion/月の錯覚)**と呼ばれる現象です。

不思議なことに、**月の実際の角度サイズ(視角/しかく=目に入る大きさの角度)**は、

天頂にあるときも地平線にあるときも、ほぼ同じです。

でも、地平線に近い月の方が「大きく」見える。

その理由は、いくつかの説で説明されています。

見かけの距離理論(アパレント・ディスタンス・セオリー)

月の周りに建物や木、地形といった**距離の手がかり(ディスタンス・キュー)**があると、

脳は「月はもっと遠くにある」と解釈します。

遠くにあるなら“本来もっと大きいはずだ”と脳が補正し、

結果として月が大きく見えるのです。

周囲との比較(角度サイズ・コントラスト)

地平線付近には比較できる対象が多くあります。

そのため、相対的に月が強調されて大きく感じるという説もあります。

エンメルトの法則とのつながり

ここで思い出してほしいのが、今回扱った エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトのほうそく)。

- エンメルトの法則:残像(アフターイメージ)の大きさが「見かけの距離」に比例して変わる。

- 月の錯覚:実際の月が対象で、「見かけの距離」や「比較対象」によって大きさが変わるように感じる。

👉 つまり、対象は違っても、距離感が大きさの知覚を左右するという点でつながっています。

違いを整理すると…

- 対象:エンメルト=残像、月の錯覚=実物の月

- 確立度:エンメルト=心理学で確立、月の錯覚=今も研究中で諸説あり

- 確認方法:月は小石や親指で隠して比べると「同じ大きさ」だと分かる → 錯覚だと証明できる

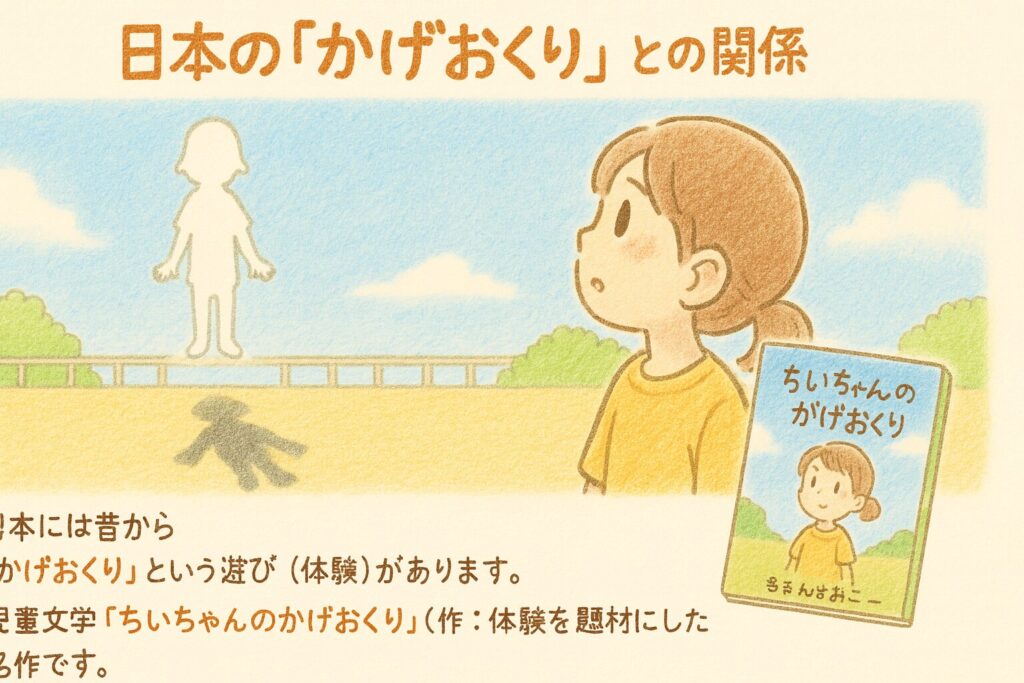

日本の「かげおくり」との関係

日本には昔から「かげおくり」という遊び(体験)があります。

やり方は簡単。

晴れた日に、自分の影をしばらく見つめてから空を見上げると、

白っぽい自分の影の残像が空に浮かび上がって見えます。

これは心理学的には**陰性残像(ネガティブ・アフターイメージ)**と呼ばれるもの。

まさに、エンメルトの法則を実際に体感できる遊びなのです。

児童文学『ちいちゃんのかげおくり』(作:あまんきみこ)は、

この体験を題材にした名作で、国語の教科書にも掲載されていました。

まとめ・考察

ここまで見てきたように――

「晴れた日に影をじっと見て、そのあと空を見上げたら残像が大きく見える」現象は、

ただの気のせいではなく、エンメルトの法則という科学的に確かめられた心理現象です。

網膜に映る像の大きさは変わらない。

けれども、背景が遠くにあると脳が判断すると、その分大きく感じる。

これは、私たちの脳が「距離」と「大きさ」を常に一緒に処理している証拠でもあります。

日常に活かすなら

もしこの法則を意識して生活すると…

- 写真を撮るとき、背景の奥行きを工夫すれば「大きさの印象」をコントロールできる。

- デザインやプレゼンでも、遠近感を演出すれば“伝わり方”が変わる。

- VRやゲーム体験では、奥行きの設計でキャラクターの迫力を操作できる。

「ただ見る」から「仕組みを理解して使う」へ。

世界の見え方が一段と面白くなります。

あなたへの問いかけ

あなたなら、この法則をどう使いますか?

- 子どものころの「影遊び」や「かげおくり」を思い出すかもしれません。

- あるいは、日常の写真や絵に取り入れてみるのも良いでしょう。

ぜひ一度、安全な方法で影送りを試してみてください。

きっと、「脳が作り出す不思議な世界」を体感できるはずです。

小まとめの一言

エンメルトの法則は、

「目に入る情報」だけでなく「脳の解釈」が世界の見え方を作っている

――そのことを教えてくれる、身近で奥深い現象です。

更に学びたい人へ

ここまででエンメルトの法則の基本や応用を学んできました。

「もっと知りたい」「実際に体験したい」と思った方に向けて、信頼できる書籍と実際に体験できる施設をご紹介します。

📚 書籍で深める

🔰 初学者におすすめ

『見て、知って、つくって! 錯視で遊ぼう』

著者:杉原 厚吉

- 特徴:子供から大人まで楽しめる“作って学べる”錯視入門。イラストや工作を通じて、錯視や残像を体験できます。

- おすすめ理由:難しい数式が出てこないので安心。自宅で小さな実験をしながら学べる、最初の一冊にぴったりです。

📖 中級者向け

『錯視入門』

著者:北岡 明佳

- 特徴:錯視研究で有名な著者が、幾何学・明暗・色彩など多様な錯視を体系的にまとめた本。図版も豊富。

- おすすめ理由:エンメルトの法則のような「大きさの見え方」に加えて、他の錯視との比較理解もでき、デザインや心理学に役立ちます。

📘 全体におすすめ

『見てわかる視覚心理学』

著者:大山 正、鷲見 成正

- 特徴:視覚心理学の定番。図や写真を使い、サイズ・距離の関係や錯覚を“見て理解”できるよう工夫されています。

- おすすめ理由:専門書でありながらもわかりやすく、初学者から実務で応用したい人まで幅広く使える“教科書的存在”です。

🧪 体験できる場所

東京|科学技術館(北の丸公園)

- 特徴:展示「イリュージョンA」など、錯視をからだで体験できるスペースあり。

- おすすめ理由:親子で楽しめる展示が多く、遊びながらエンメルトの法則の“距離による見え方の変化”を実感できます。

名古屋|名古屋市科学館

- 特徴:常設展示「さっかく」で、北岡明佳氏の作品など多彩な錯視体験が可能。

- おすすめ理由:動きや遠近による“見かけの変化”を、じっくり体験できる施設です。

福岡|福岡市科学館

- 特徴:「錯視を体験しよう!」などのワークショップを開催。

- おすすめ理由:スタッフの解説付きで安全に学べるため、残像や錯視を初めて体験する人に安心です。

補足

各科学館では展示の内容やイベントは更新されることがあります。

訪問前に必ず公式サイトやイベント一覧で最新情報をご確認ください。

👉 本で理論を学び、科学館で体験する。

この組み合わせが、エンメルトの法則を 「頭」でも「体」でも理解する近道 になります。

疑問の解決した物語

その日の夜、あなたはスマホで検索してみました。

すると、あの不思議な現象にはちゃんと名前があることがわかります。

それが 「エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトズ・ロー)」 です。

これは心理学の中で説明されている法則で、

「残像(アフターイメージ/afterimage)の大きさは、投影される背景までの距離が遠いほど、大きく知覚される」

という仕組みを指します。

たとえば、網膜(もうまく/retina)に映る像のサイズそのものは変わらないのに、

脳が「遠くにあるのだから、本来はもっと大きいはず」と解釈してしまうのです。

その結果、空のように遠くの背景を見たときには、残像が“巨大化”して見えるのです。

「なるほど、だから空を見たときに影の残像が大きく見えたんだ!」

そう理解できた瞬間、胸の中にあった不安はすっと消え、代わりにワクワクした気持ちが広がります。

次の日も校庭で影を見つめ、空を見上げてみました。

やはり大きな残像が浮かんで見えます。

けれど今度は、驚きではなく「これは脳と目の仕組みなんだ」と納得して楽しめる自分がいました。

やがて彼は、この体験を小さな実験のように繰り返すようになります。

友達や家族に「影を見て空を見るとね…」と楽しそうに話し、

ただの不思議だった出来事が、周りと共有できる“知識”に変わっていきました。

さらに興味が広がり、錯視(さくし/illusion)や視覚心理学(しかくしんりがく/visual psychology)の本を読み、

科学館で実際に体験展示を見て学びを深めていきます。

この物語が伝えているのは、

- 不思議は恐れるものではなく、学びの入り口になる

- 知識は驚きを安心に変え、日常を豊かにする

- 身近な体験こそが科学への扉になる

ということです。

――さて、あなたならどうでしょうか?

日常の中で感じた小さな“ふしぎ”を、そのままにせず調べてみたら…。

それはきっと、新しい発見や楽しい学びにつながるはずです。

👉 次にあなたが出会う不思議は、どんな学びに変わると思いますか?

✨ ブログ記事の締め

『エンメルトの法則(Emmert’s Law/エンメルトズ・ロー)』は、

私たちの 目(網膜/もうまく:Retina) と 脳の解釈 が生み出す、不思議で奥深い知覚の法則です。

地面に映る影を見たあと、空を見上げたときに“残像(アフターイメージ/Afterimage)”が大きく浮かんで見える。

それは単なる錯覚ではなく、**「背景までの距離が遠いほど、残像を大きく知覚する」**という科学的な仕組みによって説明できます。

つまり、網膜に映る像の大きさは変わらなくても、

脳が「遠くにあるなら本来はもっと大きいはず」と解釈するため、

残像が“巨大化して見える”のです。

こうした現象を知ることで、日常の何気ない風景がただの景色ではなく「発見の宝庫」に変わります。

そして小さな疑問を調べることが、安心や驚き、そして学びにつながります。

補足注意

ここで紹介した内容は、私が調べられる範囲の知見に基づいています。

視覚心理学や神経科学の分野では今も研究が進んでおり、今後さらに新しい発見が加わるでしょう。

だからこそ――あなたもぜひ、身近な“ふしぎ”を探してみてください。

次に見つける残像は、ただの影ではなく、新しい知識の入り口かもしれません。

「エンメルトの法則」が残像を“遠くほど大きく”見せてくれるように、

あなたの学びも、さらに遠く深い文献や資料へと目を向けることで、

きっと大きく広がり、より豊かな発見につながっていくはずです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか、あなたの日常にも「エンメルトの法則」のように、

遠くを見るほど大きく広がる発見がありますように。

コメント