蛇口を閉めたら「ドン!」その正体は?『ウォーターハンマー現象』と家庭でできる静かな対策

水道の蛇口を閉めたときに「ドン!」と家中に響く音――。

一瞬ドキッとして「配管が壊れたのでは?」と不安になったことはありませんか?

実はこの音、名前のある“しくみ”によるものです。

仕組みと対策を知れば、今日から静かで安心な暮らしを取り戻せます。

でも細かい解説の前に、まずは 3秒でわかる答え を先にお伝えします。

⏱ 3秒でわかる答え

蛇口の「ドン!」は、

**水の流れを急に止めたときに圧力の波が走る“ウォーターハンマー現象(水撃)”**です。

👉 対策はシンプル。

- 蛇口をゆっくり閉める

- 必要なら「水撃防止器(アレスター)」を設置

これだけで不安は大きく減らせます。

今回の現象とは?

水を止めた瞬間、「ドン!」や「ガン!」と家中に響く音や振動。

お風呂、キッチン、洗面所、あるいは洗濯機や食洗機の給水時に起こりがちです。

「配管が壊れるのでは…?」と不安になりますよね。

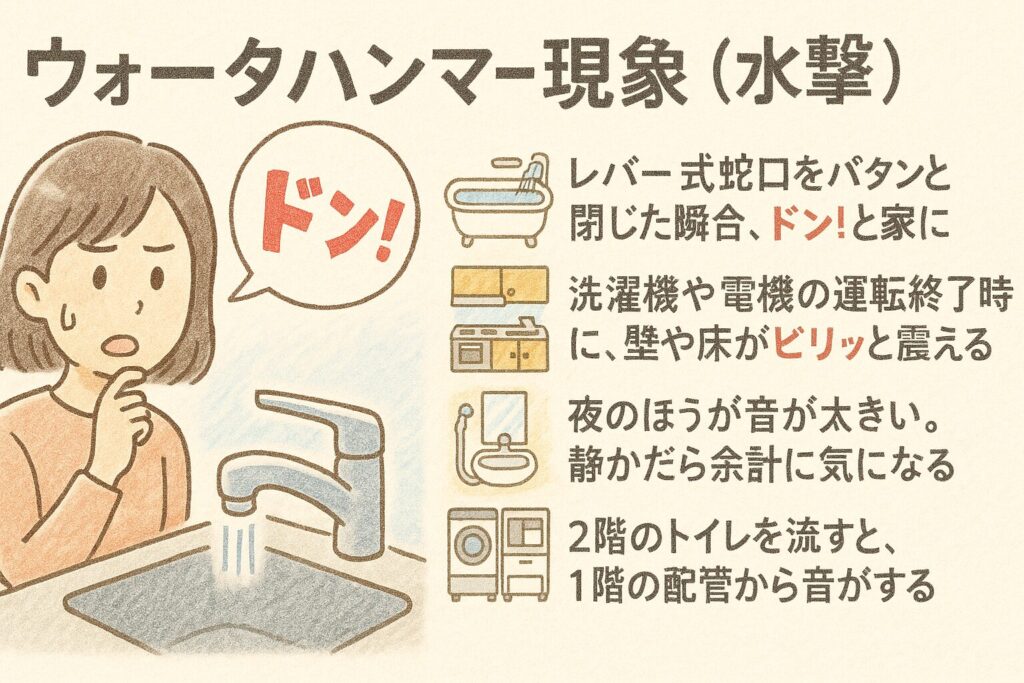

このようなことはありませんか?

- レバー式の蛇口をパタンと閉じた瞬間、**ドン!**と家に響く。

- 洗濯機や食洗機の運転終了時に、壁や床がビリッと震える。

- 夜のほうが音が大きい。静かだから余計に気になる。

- 2階のトイレを流すと、1階の配管から音がする。

この記事を読むメリット

- 原因がすぐ分かる → 不安が和らぎます。

- 今日からできる対策 → まずは“ゆっくり閉める”で静かに。

- 設備の守り方が分かる → 余計な修理費やトラブルを未然に回避。

- 専門対策の全体像 → 水撃防止器(アレスター)や水圧調整の考え方がつかめます。

答えはまだ書きません。

でも、この不思議にはちゃんと名前があり、再現性のあるしくみと効果的な予防があります。ここから一緒にほどいていきましょう。

2. 疑問が生まれた物語

夜、歯みがきを終えてレバーをキュッと下げた瞬間、

家がコトンと小さく跳ねたように感じました。

「え、いまの音なに…?」胸の奥がヒヤッとします。

まるで水の列車が急ブレーキをかけて、後ろの車両が次々にぶつかるみたいです。

配管が傷んだらどうしよう、原因が分からないのがいちばん不安です。

でも大丈夫。しくみが分かれば、静かな夜は取り戻せます。

この先で、音の正体と今すぐできる対策がひと目で分かります。次へ。

すぐに分かる結論

お答えします。

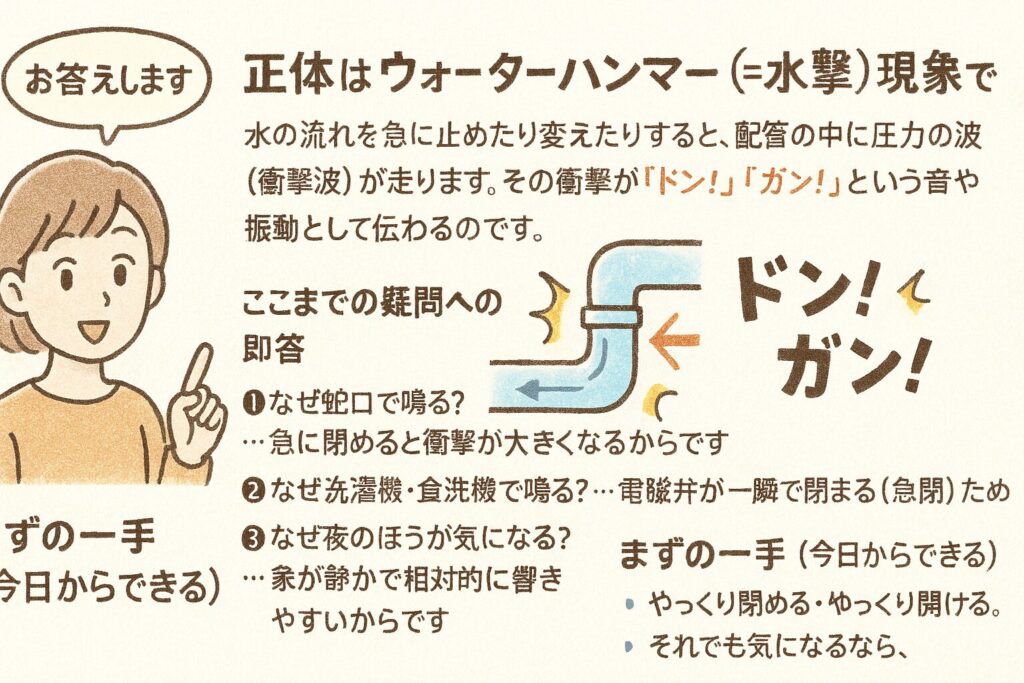

正体はウォーターハンマー(=水撃)現象です。

水の流れを急に止めたり変えたりすると、配管の中に圧力の波(衝撃波)が走ります。

その衝撃が「ドン!」「ガン!」という音や振動として伝わるのです。

ここまでの疑問への即答

- なぜ蛇口で鳴る? … 急に閉めると衝撃が大きくなるからです。

- なぜ洗濯機・食洗機で鳴る? … **電磁弁が一瞬で閉まる(急閉)**ためです。

- なぜ夜のほうが気になる? … 家が静かで相対的に響きやすいからです。

まずの一手(今日からできる)

- ゆっくり閉める・ゆっくり開ける。

- それでも気になるなら、水圧の見直しや水撃防止器の追加が有効です。

もっと知りたい方へ:

「なぜ圧力の波が生まれるのか」、「どこに対策すべきか」、「家庭で効果の出やすい順番」を、

次の段落でやさしく→しっかりの順に解説します。

気になる音の“正体と治し方”を、一緒に学びましょう。

『ウォーターハンマー現象』とは?

定義

水や液体の流れを

急に止めたり、急に変えたりすると、

流れていた水の勢い(運動エネルギー)が

圧力のエネルギーに変わります。

その瞬間に、管の中ではとても大きな圧力が生まれます。

この圧力が「波」のように伝わり、

配管を**コンッ!**と叩くように響きます。

結果として、

- 「ドン!」という音

- ガタッとした振動

- ひどいときには配管や機器の破損

といった現象が起こります。

Britannicaとは?

**Encyclopedia Britannica(エンサイクロペディア・ブリタニカ)**とは、

イギリス発祥の世界的な百科事典で、科学・歴史・文化など幅広い分野の信頼できる情報源です。

このブリタニカでも「水道配管は水撃(ウォーターハンマー)に耐える必要がある」と説明されています。

つまり、この現象は世界的に常識化した重要な配管問題だといえます。

もう一歩だけ専門的に

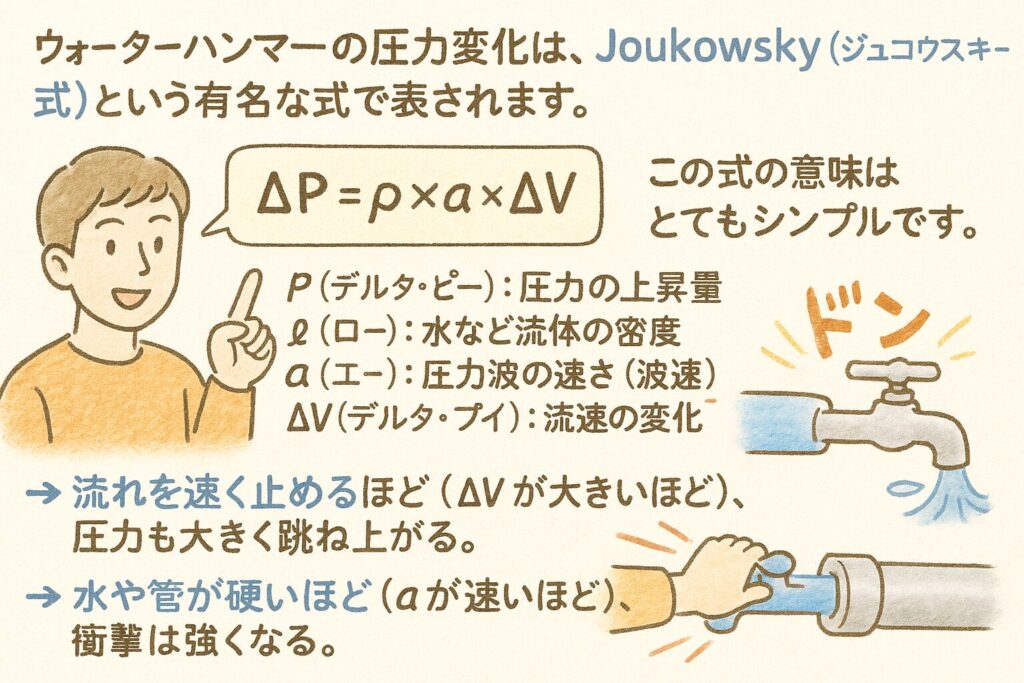

ウォーターハンマーの圧力変化は、

**「Joukowsky(ジュコウスキー)式」**という有名な式で表されます。

式はこうです:

ΔP = ρ × a × ΔV

- ΔP(デルタ・ピー):圧力の上昇量

- ρ(ロー):水など流体の密度

- a(エー):圧力波の速さ(波速)

- ΔV(デルタ・ブイ):流速の変化

この式の意味はとてもシンプルです。

👉 流れを速く止めるほど(ΔVが大きいほど)、圧力も大きく跳ね上がる。

👉 水や管が硬いほど(aが速いほど)、衝撃は強くなる。

つまり「急に止めるとドンと鳴る」という直感を、数式で表したものです。

Joukowsky式の具体例

例:家庭の水道管を想像してください。

- 水の流れの速さ:1 m/s

- 水の密度:1000 kg/m³(常温の水の値)

- 圧力波の速さ:1400 m/s(金属管の場合の代表値)

このとき、

ΔP = 1000 × 1400 × 1 = 1,400,000 Pa

= 約14気圧の急上昇

家庭の水道管は通常 0.3〜0.5 MPa(約3〜5気圧) で設計されています。

そこに14気圧の衝撃がかかると、

「ドン!」という音や振動が起こるのも納得できますよね。

圧力波(あつりょくは)とは?

圧力が「波」として広がる速さのことです。

水のように硬い流体では、波がとても速く伝わります。

例えば:

- 10℃の水では 約1425 m/s(秒速1.4 km)

- これは新幹線の約4倍の速さで家じゅうに一瞬で伝わる速さです。

種類の代表例

- 圧力上昇型(水道の蛇口など)

バルブを急に閉じると、上流に強い圧力がかかり、音と振動が発生します。

→ 家庭でよく体験するタイプです。 - 水柱分離型(ポンプ停止など)

ポンプが急に止まると、流れが途切れて管の一部に**空洞(気泡)ができます。

それが再び水で埋まる瞬間にドン!**と衝撃が出ます。 - 蒸気系(水蒸気配管)

蒸気と冷えた水が混ざることで、一気に凝縮が起こり、

とても大きな水撃になります。

→ 工場やボイラーでは特に危険な現象です。

なぜ注目されるのか?

インフラ設計の常識

水道や配管システムを設計する際には、

ウォーターハンマーに耐えることが前提になっています。

もし考慮しないと、

- 継手の緩み

- バルブやシールの損耗

- 配管の破裂

といったトラブルが発生するからです。

住宅でも無視できない理由

家庭でも繰り返しの衝撃はじわじわと設備を痛めます。

「音がうるさい」だけではなく、修理費用や水漏れリスクに直結するのです。

世間の基準・ルール

国際的な基準である**IPC(国際配管コード)**では、

“急閉するバルブ(クイッククローズバルブ)”を使う場所には、

必ずウォーターハンマーアレスター(水撃防止器)を設置すること

と定められています。

さらに、

- ASSE 1010 という規格では「水撃防止器の性能要件」を定義

- PDI-WH201 では「設置のサイズや配置方法」が具体的に示されています

これにより、設計・工事で“どこに・どんな器具を付けるか”が標準化されています。

安全にするための対応方法

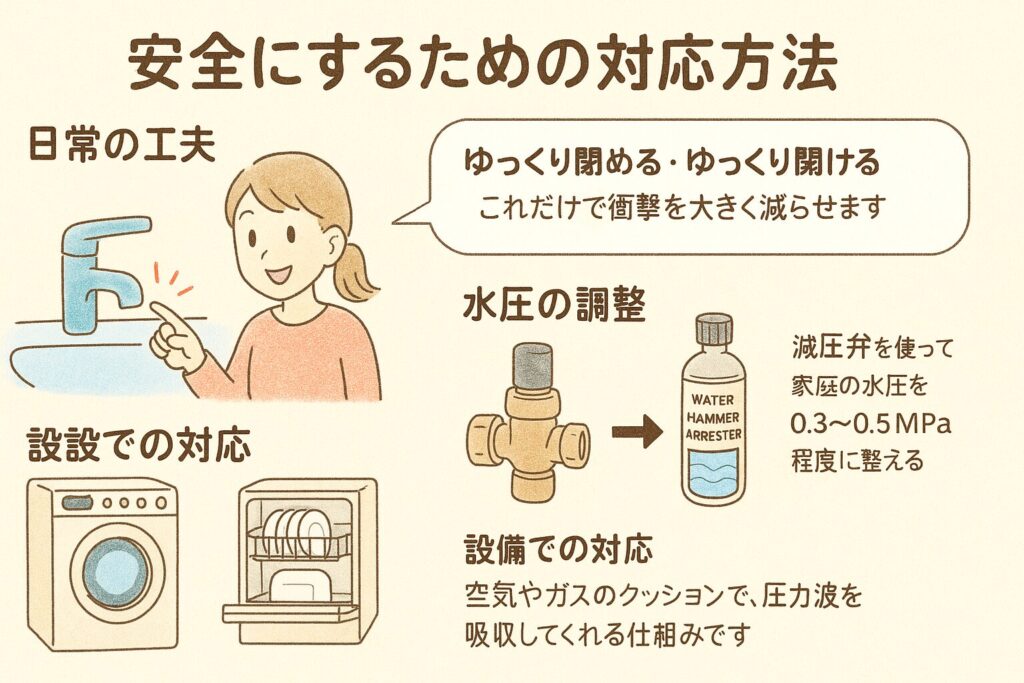

- 日常の工夫

蛇口は「ゆっくり閉める・ゆっくり開ける」

→ これだけで衝撃を大きく減らせます。 - 水圧の調整

減圧弁を使って家庭の水圧を0.3〜0.5 MPa程度に整える。 - 設備での対応

洗濯機・食洗機のような急閉する機器の近くに、

ウォーターハンマーアレスターを取り付ける。

→ 空気やガスのクッションで、圧力波を吸収してくれる仕組みです。

小まとめ

- ウォーターハンマー=水の流れを急に止めたときに生まれる圧力波

- Joukowsky式は、その圧力の大きさをシンプルに計算する公式

- Britannicaにも記載があるように、インフラ設計では常識的な問題

- **国際基準(IPC・ASSE・PDI)**でルール化されている重要テーマ

- 家庭では「ゆっくり閉める」「アレスター設置」で対応可能

実生活への応用例

✅ 今日からできる3ステップ

① 蛇口をゆっくり閉める/開ける

レバーを 1秒かけて閉じるだけでも、圧力の急上昇(ΔP)を小さくできます。

ポイントは 「急閉(きゅうへい)=急に閉じること」を避けることです。

② 水圧を調整する

家庭の水道の静水圧(しずすいあつ)が 80 psi(約0.55 MPa) を超える場合、

減圧弁(げんあつべん|Pressure-Reducing Valve, PRV) の設置や調整が必要です。

国際配管コード(IPC 604.8)でも規定されています。

③ クッションを置く(アレスター設置)

洗濯機や食洗機など、**電磁弁(でんじべん|solenoid valve)**で一気に水を止める機器は要注意。

この近くに 水撃防止器(ウォーターハンマー・アレスター) を設置します。

選ぶ際は ASSE 1010(アッセ1010規格)適合の製品が必須です。

🚿 よく鳴る場所の優先順位

- 洗濯機・食洗機 → 電磁弁が瞬時に閉じるので一番起きやすい

- レバー式混合栓 → パタンと閉じがちなので注意

- 長い立ち上がり配管やポンプ送水 → 急停止で「水柱分離(すいちゅうぶんり)」が発生する場合も

🔎 家でできる“静音チェック”5つ

- どの蛇口や機器で鳴るか?

- 1秒かけて閉めても鳴るか?

- 水圧は? → 80 psi以下になっているか

- 配管がしっかり固定されているか?

- アレスターは 機器の近くにあるか?(サイズは PDI-WH201で決める)

🛠 本格的な対策

- IPC 604.9:急閉バルブにはアレスター必須

- ASSE 1010:性能要件(恒久的な空気・ガスのクッションを持つ)

- PDI-WH201:サイズ・配置の指針(A〜Fのクラス分けなど)

さらに、

- 弁をゆっくり閉める「ソフトクローズ」

- 流速を下げる設計

- 逆止弁や静音部品の利用

などが現場でもよく使われています。

💡 メリットとコスト

- メリット:音や振動が減る/配管や継手が長持ちする/水漏れや破損を防げる

- コスト:アレスターはサイズや規格で価格差あり。

必要に応じて複数台を設置する場合もあります。

⚠️ 産業や蒸気配管は別物

工場やボイラーなどの蒸気配管では、

**凝縮(ぎょうしゅく:蒸気が水に変わること)**が絡む「蒸気ハンマー」が起こります。

これは家庭用より危険度が高く、専門家の管理が必須です。

注意点・誤解しがちな点

⚠️ 注意すべき基本

- アレスターは 音源の近くに置く(遠いと効果が薄い)

- 必ず ASSE 1010適合品を選ぶ

- サイズは PDI-WH201の表で決める

- 水圧は 80 psi以下に調整(PRVを設置)

❌ よくある誤解と正解

誤解①:「空気室(エアチャンバー)で十分」

→ 実際はすぐに水で満たされ、効果がなくなります。

→ 正解:ASSE 1010適合のアレスターを使うこと。

誤解②:「アレスターは1個つければ全部効く」

→ 実は音源近くに複数設置が必要な場合もある。

→ 正解:PDI-WH201で系統ごとにサイズ・数を決める。

誤解③:「夜だけ鳴るのは気にしなくていい」

→ 静かな時間だから目立つだけで、配管への負担は常にある。

誤解④:「蒸気配管も水道と同じ対処でいい」

→ 蒸気の水撃は凝縮現象が関わるため危険度が高く、専門対応が必須。

🤔 なぜ誤解されるのか?

- 昔は「空気室を作れば良い」と教えられていた

- 「音がうるさい」だけの問題と思われがち

- 設置サイズや場所の最適解が見えないため、感覚で判断しやすい

✅ 誤解を防ぐための行動

- コードを確認:IPC 604.8/604.9で基本を押さえる

- 規格で担保:ASSE 1010適合品を選ぶ

- 表で決める:PDI-WH201でサイズ・配置を確認

- 運用も合わせる:ゆっくり閉める/流速を下げる

小まとめ(6・7章のポイント)

- 家庭では「ゆっくり閉める」「水圧を整える」「アレスター設置」でOK

- 誤解に注意! 「空気室で十分」「1台で全部OK」は間違い

- 規格(ASSE 1010/PDI-WH201)とコード(IPC)に基づいた対応が正解

- 蒸気系は別物、必ず専門家対応

✍️ ここまでで“どう直すか”が具体的に見えたはずです。

次は「おまけコラム」で、ちょっと違う視点から“水の不思議”を見てみましょう。

おまけコラム——“水撃の力”を味方にする装置

ウォーターハンマー(水撃)は本来「困った現象」ですが、

実はこの力をうまく利用する装置が存在します。

その名は ハイドロリックラム(hydraulic ram|ハイドロリック・ラム)。

別名「衝撃ポンプ」とも呼ばれます。

どんな装置?

- 水撃の瞬間的な高圧を使って、流れる水の一部を高い場所へ押し上げるポンプです。

- 特徴は「電気も燃料も使わない」こと。

- 川や湧水がある場所で、**自然の落差(水の高さの違い)**さえあれば動き続けます。

ブリタニカ百科事典でも「外部動力を使わず、水撃で水を持ち上げる仕組み」と説明されています。

仕組みをやさしく3ステップ

- 捨て弁(すてべん|waste valve)

普段は開いていて水が流れる。流速が上がると、自動で急に閉じる。 - 水撃(すいげき)発生

弁が閉じた瞬間に「ドン!」という圧力が生まれる。 - 逆止弁(ぎゃくしべん|check valve)と空気室(くうきしつ|air chamber)

水撃の圧力で逆止弁が開き、空気室を通して水が送水管へ押し上げられる。

空気室は「空気のバネ」のように働き、衝撃をやわらげる。

このサイクルを自動で繰り返すので、止まらず動き続けるのです。

どんな場面で役立つ?

- 山間の農地や集落で、高い位置のタンクに水を送りたいとき。

- 電気が届かない場所でも使える。

- シンプルな仕組みなので、故障が少なくメンテナンスが楽。

つまり、「迷惑な水撃」を逆に使って、

持続可能な給水方法を実現する古典的な知恵なのです。

まとめ・考察

一言まとめ

ウォーターハンマーとは、

急な開閉 → 水流の慣性 → 圧力の波(衝撃波) →「ドン!」という音や振動。

解決の基本は、

**「ゆっくり操作する」+「必要ならアレスター(水撃防止器)」+「水圧調整」**です。

今日からできる行動

- 蛇口は 1秒かけて閉める/開ける。

- 家の水圧は 80 psi(約0.55メガパスカル)以下か確認。

(必要なら **減圧弁(げんあつべん|Pressure Reducing Valve)**を設置) - 洗濯機や食洗機のそばには、ASSE 1010(国際規格)適合のアレスターを設置。

考察

ウォーターハンマーは、ただの「配管のトラブル音」ではありません。

これは流れの慣性を“耳で感じる”物理現象です。

見えない配管の中で起きる力を、音や振動で知らせてくれる。

いわばインフラの健康診断サインとも言えます。

そして、ハイドロリックラムのように

「制御できれば、脅威はエネルギー資源になる」ことも教えてくれます。

数字で実感

- 水中の圧力波(衝撃波)の速さは 約1,425 m/秒(10℃の水の場合)。

→ これは新幹線の4倍以上。

→ 家の配管全体に一瞬で衝撃が走るから「家中に響く」のです。

あなたへの問いかけ

あなたの家で「ドン!」が鳴るのは、どんな場面ですか?

まずは“ゆっくり”閉めることから始めましょう。

それでも不安があるときは、急閉する機器の近くにアレスターを。

気になる場合は、専門家に相談するのが安心です。

✅ ここまでで「原因→仕組み→対策→応用」まで一通り見てきました。

次に、さらに学びを深められる道を紹介します。

更に学びたい人へ

📘 書籍紹介

『水撃ポンプ製作ガイドブック:自然の力で水を上げる』

著者:鏡 研一/自然エネルギーガイドシリーズ

特徴:無動力ポンプ「ハイドロリックラム(水撃ポンプ)」の仕組みを、模型づくりや実験で体感できる実用書。

おすすめ理由:教科書だけでは実感しづらい“水撃の力”を、DIY視点で直に触れて理解できるので、初心者に最適です。

『これだけ!油圧・空気圧』

著者:長岐 忠則

特徴:油圧や空気圧の基本と応用を一冊でざっとカバーした実用書。

おすすめ理由:ウォーターハンマーの原理理解には「流体にかかる圧力」「慣性による力の伝達」の基礎が不可欠。本書はその基礎力を広く補強してくれます。

『トコトンやさしい空気圧の本(今日からモノ知りシリーズ)』

著者:香川 利春

特徴:空気圧を“とことん優しく”説明した入門書。空気の圧縮性やバネのような性質が丁寧に解説されています。

おすすめ理由:水と比べて“気体は柔らかい/圧縮できる”という性質の違いを知ることで、「なぜ水の衝撃は強いのか」がより鮮明にイメージできます。

🏛 施設紹介

東京都水の科学館(Mizuno Kagaku-kan/東京都江東区有明)

特徴:「水の実験室」や「給水所見学ツアー」など、水の性質や給水システムを体験的に学べるミュージアム。

おすすめ理由:水の流れや圧力変化を“目で見て/手で触って”体験できるため、ウォーターハンマーの仕組みを直感的に理解しやすくなります。原理と実際が結びつきやすい施設です。

東京都虹の下水道館(Niji no Gesuidōkan/東京都お台場有明)

特徴:下水道管・ポンプ所・監視室など、普段見ることの少ない“インフラ設備”を展示・解説する施設。

おすすめ理由:設備がどのように制御されて水を扱われているかを見ることで、ウォーターハンマーが起きやすい条件や、設備側でどう制御・排除しているかのヒントを学べます。

🎯 学びルートのヒント:

まず『水撃ポンプ製作ガイドブック』で「水撃を使った動き」を体験し、

次に『油圧・空気圧』や『空気圧入門』で“圧力伝達のしくみ”を整理。

実際の動きを頭に入れたら、東京の水の科学館や下水道館で“実際の配管や給水・排水システムの姿”を見に行く――

という流れが、ウォーターハンマーを“知る→感じる→応用できる”学習ルートとしておすすめです。

疑問の解決した物語

その夜。

昨日と同じように歯みがきを終え、蛇口のレバーを——今度はゆっくりと下げてみました。

すると、不思議なことに……

あの「ドン!」という衝撃音は聞こえません。

家が小さく跳ねるような振動もなく、ただ静かに水が止まる気配だけが残りました。

「そうか、これが“ウォーターハンマー現象(すいげきげんしょう/Water Hammer)”だったんだ。」

ウォーターハンマー現象とは

水などの液体が急に止まったときに、その運動エネルギー(動く力)が圧力エネルギー(押し込む力)に変わって、配管の中に**圧力の波(あつりょくのなみ/Pressure Wave)**が走ること。

この波が配管を叩き、音や振動として伝わるのです。

もし式で表すなら、工学で有名なジュコウスキー式(Joukowsky equation)

ΔP = ρ × a × ΔV

(圧力変化 = 液体の密度 × 圧力波の伝わる速さ × 流速の変化)

で説明されます。

難しく見えますが、要は 「水を速く止めれば止めるほど、衝撃は大きい」 という直感的なルールです。

それを知った主人公は、思いました。

「配管の中で起こっていたのは“壊れる予兆”じゃなくて、水の力が行き場をなくして暴れていただけなんだ。

なら、私がゆっくり閉めてあげれば静かになるし、もし気になるなら“水撃防止器(アレスター)”を取り付ければいいんだな。」

物語からの教訓

🔹 知識は不安を安心に変える

「正体不明の音」は恐怖の種ですが、名前と仕組みを知ると“扱えるもの”になります。

🔹 水も“慣性”を持っている

動いているものは止まりたくない。その性質は、水の流れでも同じ。物理の法則を、家庭の蛇口で感じられるのです。

🔹 小さな習慣で大きな安心

蛇口をゆっくり閉める。

それだけで、修理費や破損リスクを減らし、静かな暮らしを守れる。

その夜から、登場人物の家は静かな夜を取り戻しました。

「水のドン!」はもう怖い謎ではなく、

**“水の力を正しく扱うための合図”**として受け止められるようになったのです。

❓ よくある質問(Q&A)

Q1. 蛇口を閉めたときに「ドン!」と音がするのはなぜですか?

A. これは ウォーターハンマー現象(水撃現象) が原因です。

水の流れを急に止めると、流れていた水の勢い(運動エネルギー)が圧力に変わり、配管を叩く衝撃波が発生します。その結果、家じゅうに「ドン!」や「ガン!」という音や振動が響きます。

Q2. 洗濯機や食洗機を使うと音が大きいのはなぜですか?

A. 洗濯機や食洗機には 電磁弁(ソレノイドバルブ) が使われています。

これは一瞬で水を止める仕組みなので、ウォーターハンマーが特に起こりやすいのです。

Q3. ウォーターハンマー現象は危険ですか?

A. 放置すると、配管の緩み・破損・水漏れにつながるリスクがあります。

音が大きいだけの問題ではなく、長期的には修理費用や水害につながるため、早めの対策がおすすめです。

Q4. 今日から自分でできる対策はありますか?

A. すぐにできるのは次の3つです。

- 蛇口を ゆっくり閉める・開ける

- 家の水圧を確認して、**0.3〜0.5MPa(80psi以下)**に調整

- 必要なら ウォーターハンマーアレスター(水撃防止器) を設置

Q5. 水撃防止器(ウォーターハンマーアレスター)はどこにつけるの?

A. 音の原因になっている機器の近くにつけます。

特に、洗濯機・食洗機・レバー式混合水栓のそばがおすすめです。

国際規格(ASSE 1010)に適合した製品を選びましょう。

Q6. 夜になると音が大きく感じるのはなぜ?

A. 夜は周囲が静かなため、同じ音でも大きく聞こえやすいからです。

しかし、音が「大きくなった」のではなく、配管には常に同じ負担がかかっている点に注意してください。

Q7. 業者に相談する目安はありますか?

A. 以下のような場合は専門業者に相談をおすすめします。

- ゆっくり閉めても音や振動が続く

- 壁や床が大きく震える

- 水漏れや配管の緩みが見つかった

- 家全体の水圧が高すぎる(0.6MPa以上)

Q8. ウォーターハンマーは工場や蒸気配管でも起こりますか?

A. はい。特に蒸気配管では 「スチームハンマー(蒸気ハンマー)」 と呼ばれ、

凝縮現象によって非常に危険な衝撃が発生します。

工場やボイラー設備では、専門家による管理が必須です。

✅ Q&Aまとめ

ウォーターハンマー現象は「よくあるけど放置できない配管のトラブル」です。

原因と対策を知ることで、修理費用を防ぎ、静かで安全な暮らしが手に入ります。

✨ 締めのことば

ウォーターハンマー現象は、単なる「ドン!」という音ではなく、

水が持つ力と、配管という仕組みが教えてくれるサインでした。

原因と仕組みを知れば、もう不安におびえる必要はありません。

今日からできるのは、蛇口をゆっくり閉めること。

そして必要なら、専門家に相談して「水撃防止器」で安心を整えることです。

見えない配管の中で起きる現象を理解することは、

暮らしを守る知恵につながり、日常をもっと静かで快適にしてくれます。

この記事があなたの不安を少しでも軽くし、

「なるほど、水にはこんな一面があるんだ」と思えるきっかけになれば幸いです。

📝 補足注意

ここで紹介した内容は、筆者が個人で知られられる範囲で、信頼できる情報に基づいています。

他にもさまざまな見解や研究があり、今後の知見によって新しい発見が加わる可能性があります。

どうぞ「これが唯一の正解」とはせず、あなた自身の暮らしに合った形で役立ててみてください。

“配管を駆け抜ける一瞬の衝撃波”が私たちに教えてくれることは、まだほんの入り口にすぎません。

もしこの記事で心に小さな波紋が広がったなら、ぜひ文献や資料を手に取り、水の奥深い世界をさらに探ってみてください。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

あなたの暮らしに響くのは「ドン!」という不安の音ではなく、

知識と工夫が生む静かな調和のハーモニー。

——それこそがウォーターハンマー現象が私たちに教えてくれる最大の学びです。

コメント