薬の成分以上に“信じる気持ち”で体が楽になる──そんな不思議な現象が『プラシーボ効果』です。

風邪のときに栄養ドリンクを飲んだら「少し楽になった気がする」。

家族に「この薬効くよ」と言われて安心したら、本当に症状が軽くなったように感じた──。

誰もが一度は体験するこうした“不思議な感覚”。

実際には、医学的に研究されてきた現象が関わっていることをご存じでしょうか。

本記事では、ただの「気のせい」と片付けられがちなこの現象を、科学の視点から解き明かし、

あなたが毎日のセルフケアや健康づくりにどう活かせるかをわかりやすく解説していきます。

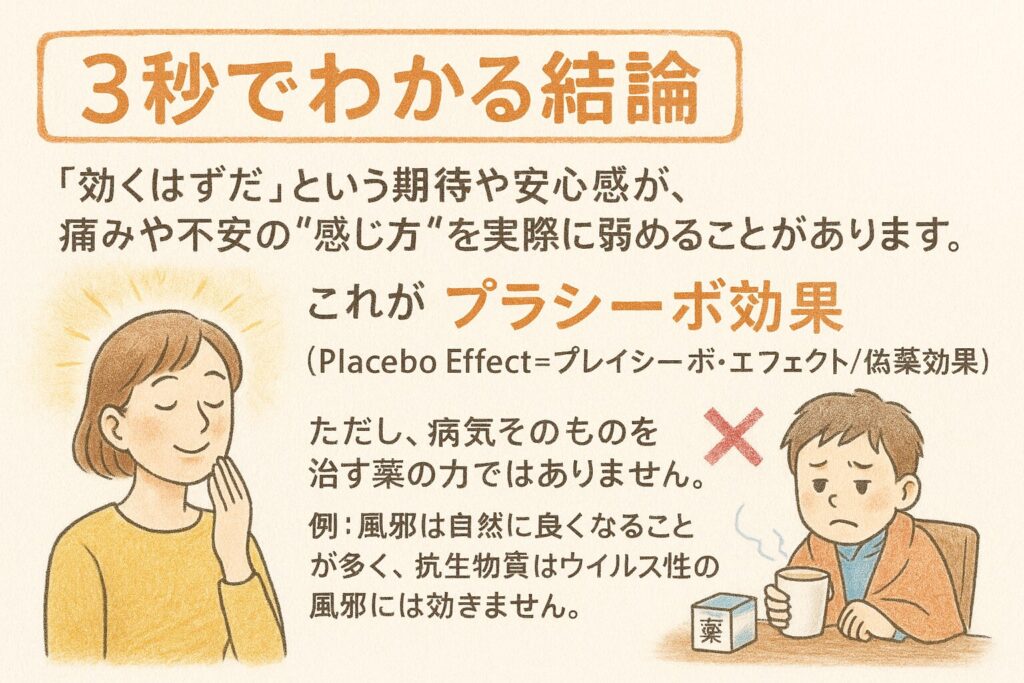

✅ 3秒でわかる結論

「効くはずだ」という**期待(きたい)や安心感(あんしんかん)**が、

痛みや不安の“感じ方”を実際に弱めることがあります。

これが プラシーボ効果(Placebo Effect=プレイシーボ・エフェクト/偽薬効果 ぎやくこうか)。

ただし、病気そのものを治す薬の力ではありません。

(例:風邪は自然に良くなることが多く、抗生物質はウイルス性の風邪には効きません)

今回の現象とは?

「“効く気がする”のはどうして?(プラシーボ効果とは?)」

体調をくずしたとき、栄養ドリンクや「よく効くよ」とすすめられた市販薬を飲むと、

不思議とラクになることがあります。

でも、よくよく成分を見ると「これで風邪が治るわけじゃないよね?」と思うことも。

こんなことはありませんか?

- 栄養ドリンクを飲んだら、体が軽くなった気がした。

- 医師や家族に「これ効くよ」と言われて、安心して症状が落ち着いた。

- 反対に「効かないかも」「副作用が心配」と思って飲んだら、

余計に不安やだるさを感じた。

この逆の現象は ノセボ効果(Nocebo Effect=ノセーボ・エフェクト) と呼ばれています。

プラシーボの“反対”で、ネガティブな期待が体に悪い影響を与えることです。

このブログを読むメリット

- ムダな不安や出費を減らせます。

- 「セルフケア」をもっと効果的にできます。

- “効く気がする”の正体を知って、賢く使えるようになります。

疑問が浮かんだ場面

雨の夜。鼻はグズグズ、喉はイガイガ。

明日は大事なプレゼン。

あなたはコンビニで栄養ドリンクを手に取り、

「これで乗り切れるはず」と一気に飲み干します。

すると体の奥からじんわり温かさが広がり、

「いける!」 という気持ちが湧いてきます。

でも、ふと考えます。

「さっきまでつらかったのに、どうして急にラクに?」

「本当に成分の力? それとも“気のせい”?」

不思議だな、謎だな、と胸の中に小さな疑問が灯ります。

あなたも同じように思ったこと、ありませんか?

3. すぐに分かる結論

お答えします。

この「飲んだら良くなった“気”がする」現象は、

**プラシーボ効果(偽薬効果)**が関わっています。

プラシーボ効果とは?

**Placebo(プレイシーボ)=ラテン語で「喜ばせる」**という意味。

本来は「偽薬(ぎやく)」=薬の成分がない錠剤やカプセルを指します。

けれど実際には、「効くはずだ」という期待や安心感によって、

痛み・不安・吐き気など、“感じ方”に関わる症状が軽くなることをいいます。

注意点

ただし、ここが大事です。

- 風邪そのものを治す力はない

- 抗生物質はウイルス性の風邪には効かない

- つらい症状はセルフケアで和らげ、重い場合は医療へ

といった基本ルールは変わりません。

逆の現象=ノセボ効果

「効かないかも」「副作用が怖い」

そんなネガティブな気持ちが強いと、

実際に症状が悪化することがあります。

これも科学的に確かめられたメカニズムです。

(Medsafe:ニュージーランドの医薬品規制当局による解説)

噛み砕いて言うと

「信じる気持ちが、“痛い”とか“つらい”の感じ方を弱くすることがあるんだ。

でも病気そのものを消す魔法じゃない**んだよ。」

さらに知りたい方へ

どうして“信じるだけ”で体が反応するのか?

脳のどの部分が動いているのか?

そして、どう使えば健康に役立てられるのか?

この先の章で、研究・実例・日常への応用を、

わかりやすく深掘りしていきます。

「効く気がするのは気のせい?」

その答えを一緒に探っていきましょう。

『プラシーボ効果』とは?

📖 定義

**プラシーボ効果(ぷらしーぼ こうか|英:Placebo effect/プレイシーボ・エフェクト)**とは、

薬の有効成分そのものではなく、

- 期待(きたい)

- 学習(条件づけ/じょうけんづけ)

- 人との関わり(対人関係)

といった「文脈」が働くことで、

痛み・不安・吐き気など“感じ方”の症状が実際に軽くなる現象です。

これは公的機関(NCCIH:米国国立補完統合衛生センター)でも定義されています。

🧩 由来と研究史

- 「プラシーボ(placebo)」は、ラテン語で「喜ばせる」という意味。

- 18世紀のベンジャミン・フランクリンやラヴォアジエらの研究で、流行していた「動物磁気(メスメル主義)」を“偽の手順”で検証し、思い込み効果を見抜いたのが初期の例とされています。

- 現代医学では、偽薬(ぎやく:成分のない錠剤やカプセル)を「比較対象」として使うことが臨床試験(りんしょうしけん)の基本になっています。

これは世界医師会(WMA)ヘルシンキ宣言にも記されている「研究倫理」の土台です。

🔬 研究方法

効果を調べるために、

**無作為化比較試験(むさくいか ひかく しけん/RCT)**が行われます。

- 本物の治療薬

- プラシーボ(偽薬)

- 無治療

を比べて、どこまで成分の効果か、どこまで“思い込み効果”かを切り分けます。

さらに**二重盲検(にじゅう もうけん/double-blind)**という方法では、患者も医師も「どちらを飲んでいるか」知らない状態で検証します。

こうすることで、接し方や期待の影響を最小化できます。

🧠 脳とからだの仕組み

プラシーボ効果が起きるとき、脳では次の部分が関わることが分かっています。

- 前帯状皮質・吻側部(ぜんたいじょうひしつ・ふんそくぶ|rACC)

→ 痛みのつらさを調整する部分 - 側坐核(そくざかく|NAcc:ナクレウス・アッカンベンス)

→ 喜びや報酬(ほうしゅう)を感じる回路 - 中脳水道周囲灰白質(ちゅうのうすいどうしゅういかいはくしつ|PAG)

→ 脳幹にある“痛み抑制のスイッチ”

これらが活性化し、**内因性オピオイド(体内で作られる痛み止め様物質)やドーパミン(快感ややる気の神経物質)**が働いて、症状が和らぎます。

📊 古典的レビューの結論

2001年の**NEJM(ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン)**に発表された大規模解析では、

- 客観的な結果(例:腫瘍縮小、血圧正常化)では → 効果は小さい/不明

- 主観的な症状(痛みスコア、不安など)では → 小〜中程度の改善

とまとめられました。

つまり、プラシーボ効果は**「感じ方」を変える力はある**けれど、病気そのものを治す“万能薬”ではないのです。

なぜ注目されるのか?

🩺 医療の現場での重要性

医師の言葉、診察室の雰囲気、白衣の存在感……

こうした「治療の儀式」そのものが、患者の症状の感じ方を左右します。

そのため最近では、医療コミュニケーションの質を上げることが重視されています。

🧠 脳科学的な裏づけ

研究で分かってきたのは、期待や安心感が脳の「痛みネットワーク」を動かすこと。

- rACC:痛みの不快さを調整

- NAcc:期待と報酬を感じる場所(ドーパミンと連動)

- PAG:脳幹で痛みを抑えるスイッチ(内因性オピオイドと連動)

この連携によって、痛みや不安が軽くなることが脳画像研究(PET・fMRI)で確認されています。

🧾 開示されたプラシーボ(Open-Label Placebo/オープン・ラベル・プレイシーボ)

「これはプラシーボです」と正直に伝えたうえで渡しても効果が出ることがあります。

- **過敏性腸症候群(IBS)**の研究では、偽薬とわかっていても症状が改善。

- 慢性腰痛でも、通常治療に加えてプラシーボを渡した群で痛みが軽くなったと報告されています。

- 最新の研究では、生理食塩水の注射を“開示プラシーボ”として使用し、脳の機能的な変化まで観察されています。

これは「だます必要がない」点で倫理的に注目され、今後の研究が期待されています。

⚠️ 社会的影響:ノセボ効果

反対に「効かないかも」「副作用が怖い」と思うと、

本当に症状が悪化してしまう現象があります。これを**ノセボ効果(Nocebo effect/ノセーボ・エフェクト)**といいます。

SNSやメディアでのネガティブな情報が、このノセボを強めることがあるため、

情報の受け取り方や伝え方が健康に直結するのです。

✅ まとめると、

- プラシーボ効果は「感じ方」に効く

- 期待と脳のネットワークがつながっている

- “開示プラシーボ”でも効果が出る

- ただしノセボに注意

という点が「今なぜ注目されているのか」の理由です。

実生活への応用例(具体・即実践)

🛏️ A. つらい風邪の夜に

- **白湯(さゆ|ぬるめのお湯)**を飲む

- 加湿して呼吸を楽にする

- 睡眠をしっかりとる

- 必要なら市販薬を正しく使う

これらを「毎回同じ流れ」で行い、最後に

**「これで楽になる」**と声に出す。

👉 こうした「儀式化(ぎしきか)」によって、安心感=期待の力が高まり、

症状の“感じ方”がやわらぐことがあります。

ただし大切な前提があります。

風邪は多くが自然に改善します。

**抗生物質(こうせいぶっしつ|antibiotics)**はウイルスには効きません。

長引く高熱・強い咳・息苦しさがあるときは、必ず医療機関を受診してください。

📚 B. 仕事・勉強の「集中スイッチ」

- 決まった香りをかぐ

- 同じ音楽をかける

- 一杯のお茶を飲む

そのあと必ず作業に入る、という流れを繰り返す。

これは「条件づけ(じょうけんづけ|conditioning)」と呼ばれる仕組みで、

脳が「この合図=集中する時間」と学習していきます。

👉 簡単にできる“集中スイッチ”として、仕事や勉強に応用できます。

🧘 C. 痛み・不安のセルフマネジメント

- 呼吸法(4秒吸う → 6秒吐くを数分)

- マインドフルネス(mindfulness|今この瞬間に注意を向ける練習)

これらは薬ではありませんが、脳の働き方に影響を与えます。

痛みの感じ方や不安感を和らげる効果が研究で示されています。

👉 プラシーボ効果と似ていて、**「期待」と「文脈」**が症状に作用しているのです。

✅ 使い方のポイント

- **「何をするか」+「どう語るか」**をセットにする

- 毎回同じ手順・同じ言葉で行う(=儀式化)

- 医療が必要なサイン(高熱、呼吸苦、長引く症状)は迷わず受診

🌟 メリットとデメリット

メリット

- 副作用がほぼなく、安全に試せる

- 症状の“感じ方”をやわらげ、QOL(生活の質)を上げやすい

デメリット

- 病気そのものを治す力はない

- 受診が遅れるとリスクになる

注意点や誤解されがちな点

❌ 誤解①「プラシーボで病気は治せる」

それは誤りです。

がんや感染症など客観的に計測できる病気は、標準的な治療が必要です。

プラシーボが作用するのは、痛み・不安・吐き気といった「感じ方」に関する症状です。

👉 回避策:

「セルフケアは症状を和らげるもの。病気そのものは医療で治す」と線引きをしましょう。

❌ 誤解②「だますほど効くから説明はいらない」

これも危険な考えです。

患者の知らないところで偽薬を使うことは倫理的に問題とされ、

医師と患者の信頼を損ないます。

最近は「開示されたプラシーボ(Open-Label Placebo|オープン・ラベル・プレイシーボ)」といって、

「これは偽薬ですが、期待の力で症状が和らぐことがあります」と正直に説明しても効果がある研究があります。

👉 回避策:

説明と同意を前提に、患者と協力して取り入れることが重要です。

❌ 誤解③「効かないかも、と伝えれば安全」

これも落とし穴です。

実際には「効かない」という情報が逆に不調を強めることがあります。

これは「ノセボ効果(Nocebo effect|ノセーボ)」と呼ばれます。

👉 回避策:

- 不安を煽らず、正確かつ安心できる説明をする

- 「副作用が怖い」ではなく「出ることもあるが多くは軽い。対処法もある」と伝える

⚠️ 注意点まとめ

- 過度に一般化しない(効果の大きさは人や病気で異なる)

- 自己判断で治療を遅らせない

- 信頼できる情報源(公的機関・専門誌)を参照する

🎯 最終まとめ(感情を引き込む形で)

プラシーボ効果は、私たちの「信じる力」が体の感じ方に影響を与える不思議な現象です。

でもそれは魔法ではなく、科学的に確かめられてきた「心と体の仕組み」なのです。

「これで良くなる」と思える儀式は、あなたの毎日に安心をくれます。

ただし、病気そのものを治すには医療が欠かせません。

👉 信じる力を上手に味方につけながら、必要なときは医療と組み合わせる。

それが、プラシーボ効果と上手に付き合う最善の道です。

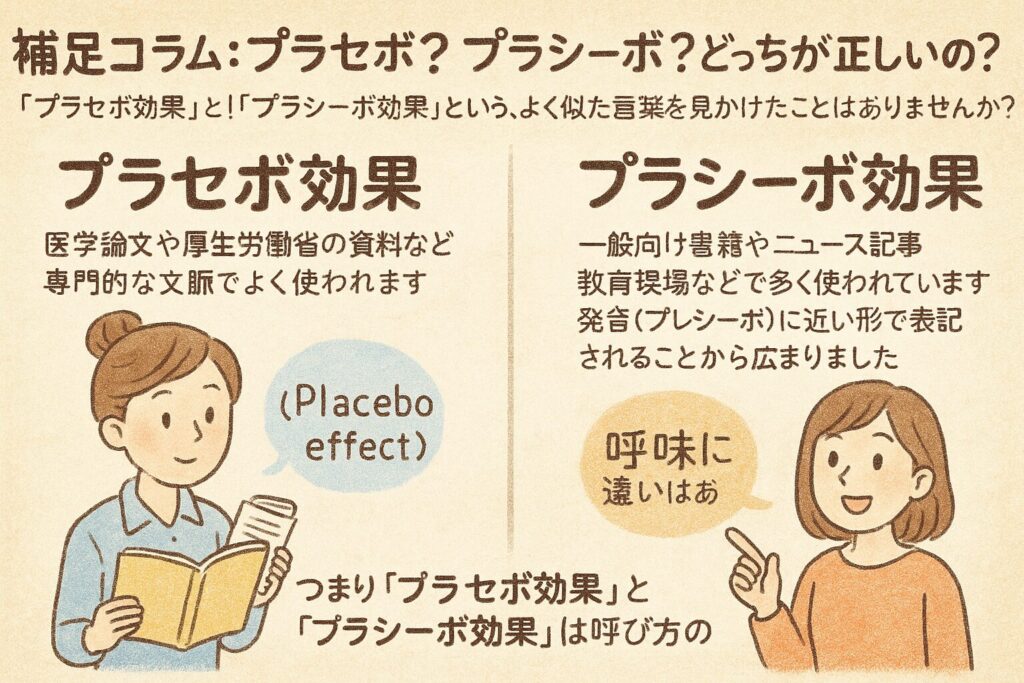

補足コラム:プラセボ?プラシーボ?どっちが正しいの?

「プラセボ効果」と「プラシーボ効果」という、よく似た言葉を見かけたことはありませんか?

結論から言うと──意味は同じで、どちらも“placebo(プレシーボ)”という英語の言葉をカタカナにしたものです。

- プラセボ効果

医学論文や厚生労働省の資料など、専門的な文脈でよく使われます。 - プラシーボ効果

一般向け書籍やニュース記事、教育現場などで多く使われています。

発音(プレシーボ)に近い形で表記されることから広まりました。

👉 つまり「プラセボ効果」と「プラシーボ効果」は、呼び方の違いだけで意味に違いはありません。

どちらを使っても正しく通じますので、安心してください。

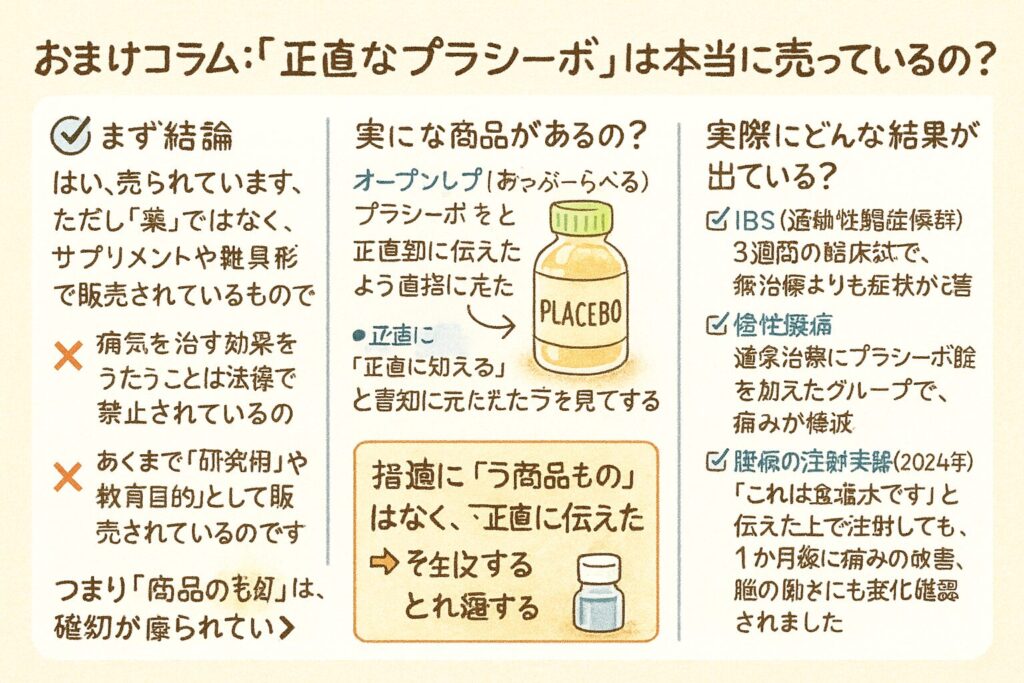

おまけコラム

「正直なプラシーボ」は本当に売っているの?

✅ まず結論

はい、売られています。

ただし「薬」ではなく、サプリメントや雑貨の形で販売されているものです。

👉 病気を治す効果をうたうことは法律で禁止されています。

👉 あくまで「研究用」や「教育目的」として販売されているのです。

🧴 どんな商品があるの?

- オープンラベル(Open-Label|おーぷん・らべる)プラシーボ

=「これは偽薬(ぎやく)です」と正直に伝えた上で使うプラシーボ。 - 例:Zeebo(ジーボ)

成分は **微結晶セルロース(みけっしょうせるろーす)**など、薬理作用のない成分。

研究や教育の目的で販売されています。

📊 実際にどんな結果が出ている?

研究では「正直に渡しても」一定の効果が見られることが確認されています。

- IBS(過敏性腸症候群)

3週間の臨床試験で、無治療よりも症状が改善。 - 慢性腰痛

通常治療にプラシーボ錠を加えたグループで、痛みが軽減。 - 腰痛の注射実験(2024年)

「これは食塩水です」と伝えた上で注射しても、1か月後に痛みの改善が見られ、

脳の働きにも変化が確認されました。

👉 重要なのは「商品そのもの」ではなく、“正直に伝えた上で投与する”という方法に効果がある点です。

🧒 歴史的な話題:「Obecalp(オベカルプ)」

- placebo(プラシーボ)を逆さ読みした名前。

- 子ども向けに砂糖の錠剤を「お薬っぽく」販売し、話題になりました。

- しかし「だますことになる」と倫理的な議論が巻き起こりました。

👉 現在は「だまさない」方向が主流です。

👉 説明と同意を大切にするオープンラベル方式に研究の関心が移っています。

⚠️ 注意点(買うときに気をつけること)

- **FDA(米国食品医薬品局)**の規制:

サプリは「病気を治す」と言ってはいけません。

必ず「この表示はFDAにより評価されていません」といった免責文が必要です。 - **FTC(米国連邦取引委員会)**の規制:

広告は「誤解を招かない」ことが必須。

健康効果をうたうなら、しっかりした臨床試験など科学的根拠が必要です。

👉 小まとめ

買う前に確認するのは以下の5つです。

- 成分(不活性か?)

- 区分(サプリ/雑貨)

- 免責文の有無

- 誇大表現がないか

- 出典リンクが提示されているか

まとめ・考察

💡 プラシーボ効果とは何か?

- 単なる「思い込み」ではなく、期待や安心感が脳の神経回路を動かし、

痛み・不安・吐き気といった「感じ方」を本当に和らげる現象です。 - ただし万能薬ではありません。

多くの研究では「主観的な症状」で効果は小〜中程度、

「病気そのものを治す効果」は確認されていません。

🧭 「正直なプラシーボ」から学べること

- プラシーボを**“正直に”**渡しても効果が出る。

- つまり「だまさなくても」期待の力を活かせるということ。

- これは患者との信頼関係を守りながら取り入れられる方法です。

🔑 私の考え(迷わないために)

プラシーボを「心の力」として正しく理解し、

- 科学的ケア(休養・衛生・医療)

- 期待を整える工夫(言葉・儀式)

この二本立てで使うのが、いちばん賢い付き合い方だと思います。

🌙 こんな体験はありませんか?

- 「寝る前の決まった習慣で、不安がスッと軽くなった」

- 「信頼できる医師の説明で、痛みがやわらいだ」

👉 あなたなら、この力をどう活かしますか?

明日からできるのは、小さな儀式を整えること。

その安心感は、きっとあなたの生活をやさしく支えてくれるはずです。

📌 今回のまとめ

プラシーボ効果は「信じる力」を正しく活かすことで、私たちの生活を支えてくれる現象です。

だまさず、科学と安心の二本柱で取り入れる。

それが、この不思議な効果との上手な付き合い方です。

📖 更に学びたい人へ

ここまでで「プラセボ効果/プラシーボ効果」の基本を理解した方に向けて、さらに深く学べる本を紹介します。初学者から実務者、自己探求まで幅広く役立ちます。

『マンガとエビデンスでわかるプラセボ効果: これからの医療者必携!』

著者:山下 仁、犬養 ヒロ

監修:児玉 和彦

- 📌 特徴

医療現場で働く人のために、プラセボ効果を「マンガ」と「最新研究(エビデンス)」で解説。難しい科学的な仕組みを視覚的に理解できます。 - 💡 おすすめ理由

初学者でもマンガで入りやすく、同時に医療者が実践で使える最新データがまとまっている点が強み。患者とのコミュニケーションに活かしたい人に最適です。

2. 『僕は偽薬を売ることにした』

著者:水口直樹

- 📌 特徴

「正直な偽薬」を実際に商品化して販売した著者による実録的エッセイ。ビジネス・哲学・倫理の視点からプラセボを捉え直しています。 - 💡 おすすめ理由

医療の外でも「人はなぜ信じるのか」を問い直せる一冊。倫理的ジレンマや社会的な受け止め方を考えるきっかけになります。応用的に学びたい中級者向けです。

3. 『あなたはプラシーボ 思考を物質に変える』

著者:ジョー・ディスペンザ

翻訳:東川 恭子

- 📌 特徴

脳科学と自己啓発を組み合わせ、「思考や信念が身体にどう影響するか」を豊富なエピソードで解説。瞑想やイメージングなど、実践方法も紹介されています。 - 💡 おすすめ理由

科学的知見とスピリチュアル寄りの視点が混ざるため、批判的に読む必要はありますが、「心が体に及ぼす力」を幅広く理解する入口になります。モチベーションを高めたい人にもおすすめです。

👉 まとめると

- 入門・医療者視点で理解したいなら → 山下 仁 ほか『マンガとエビデンスでわかるプラセボ効果』

- 社会的・倫理的な文脈を知りたいなら → 水口直樹『僕は偽薬を売ることにした』

- 自己探求・心の力に興味があるなら → ジョー・ディスペンザ『あなたはプラシーボ』

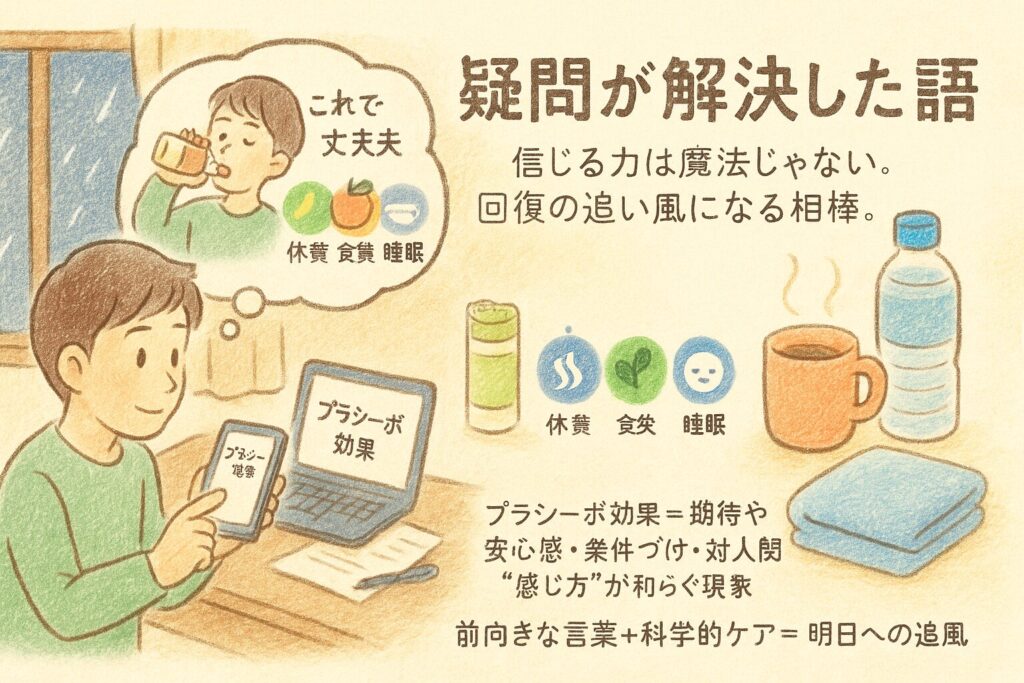

📖 疑問が解決した物語

後日、あなたはもう一度じっくりと「プラシーボ効果(プラセボこうか/placebo effect)」について調べてみました。

すると、それは 薬の有効成分そのものではなく、

「効く」と信じる 心のはたらき(期待や安心感) が、

体の“感じ方”を変える現象だと分かります。

「じゃあ、あの夜に感じた安心感は“気のせい”じゃなかったんだ。

ちゃんと人間の体に備わったしくみが働いていたんだ」

そう気づいたとき、胸の中にストンと落ちるような納得感が広がりました。

同時に、心だけに頼るのではなく、体を大切にする科学的ケアも欠かせない、という責任感も芽生えました。

それ以来あなたは、

- 休養・栄養・水分補給・睡眠など科学的なケアを土台にすること

- そのうえで 「これで大丈夫」と前向きに言葉にする“小さな儀式”を取り入れること

この2つをセットにして生活するようになりました。

「信じる力は魔法の治療薬ではない。

けれど、きちんとしたケアにプラスすれば、回復の追い風になる相棒になってくれる」

──そう確信できた夜でした。

🔑 ポイント

- プラシーボ効果(偽薬効果) は、心のはたらきが体の“感じ方”に影響を与える現象。

- 病気そのものを治す魔法ではない が、正しく取り入れれば生活を支える力になる。

🌱 この物語から得られる教訓

- 信じる気持ちは体に影響を与える

プラシーボ効果(プラセボこうか/placebo effect)は、単なる「思い込み」ではなく、脳と神経のしくみを通じて痛みや不安の“感じ方”を調整します。

安心や期待は、体を前向きに動かすエネルギーになるのです。 - 科学的ケアと心の力は両輪である

休養・水分・栄養・睡眠といった基本的なセルフケアは欠かせません。

そこに「これで大丈夫」と言葉にする小さな儀式を添えることで、回復を後押しする相乗効果が生まれます。 - プラシーボは“魔法”ではなく“相棒”

病気そのものを治す力はありません。

しかし正しく使えば、日常を支える相棒のように「前向きに乗り越える力」を与えてくれます。

💡 読者への問いかけ

あなたにとって、「これをすると安心できる」小さな儀式は何ですか?

- 朝のコーヒー

- 就寝前の深呼吸

- お守りのような言葉

どんなものでも構いません。

その習慣が、あなたの心と体を支える“追い風”になるかもしれません。

✍️ ブログ記事の締め(提案文)

プラシーボ効果(プラセボこうか/placebo effect)は、

薬そのものの成分ではなく、「効く」と信じる心のはたらきが体の感じ方を変える──そんな不思議で、しかし確かに存在する現象です。

もちろん、風邪や病気を治す“魔法の薬”ではありません。

けれど、休養・栄養・医療といった科学的なケアにプラスして、

前向きな言葉や小さな儀式を添えることで、日常を少しラクにする追い風になってくれます。

大切なのは、正しい知識と、自分に合った使い方を見つけること。

「心の力」と「体のケア」、その両方を味方につけることが、より健やかな毎日につながります。

🧭 注意補足

この記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる情報をでまとめたものです。

プラシーボ効果の研究は今も進んでおり、新しい発見や解釈が加わる可能性があります。

ぜひ、あなた自身でも関心を持ち、調べ、実生活に役立ててみてください。

“知ること”もまたプラシーボのように、あなたの心を整える力になります。

興味が芽生えたなら、

この先はぜひ信頼できる書籍や研究で、さらに深く探求してみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

小さな一歩を“効く”と信じることで、人生も少し軽やかになる。そんなプラシーボ効果を、あなた自身の味方にしてみてください。

👉 そして次は、あなたの毎日に“小さな儀式”をひとつ加えてみませんか?

💬 よくあるQ&A ──「プラシーボ効果」って結局どうなの?

❓ Q1:風邪のときに「効く」と思えば、本当に早く治りますか?

👉 A:病気そのものが早く治るわけではありません。

ただし「しんどさの感じ方」がやわらぐことはあります。

・熱や咳そのものを消す効果はなし

・でも「つらさを軽くする」サポートはあり

大切なのは、

休養・水分・睡眠といった科学的ケアを土台にして、安心感を添えること。

❓ Q2:プラシーボ効果は“嘘”なんですか?

👉 A:いいえ、科学的に確かめられた現象です。

脳の中で「内因性オピオイド(体内の痛み止め物質)」や「ドーパミン(やる気や快感の神経物質)」が関わり、

痛みや不安の“感じ方”を調整することが研究で分かっています。

❓ Q3:勉強や仕事にもプラシーボ効果は使えますか?

👉 A:はい、使えます。

たとえば…

・「この香りで集中モードに入る」

・「この音楽を流したら作業を始める」

・「この一杯のお茶を飲んだら、やる気スイッチON」

こんなふうに“条件づけ”を作ると、脳が自然にスイッチを入れやすくなります。

❓ Q4:子どもにもプラシーボ効果はありますか?

👉 A:あります。

特に「親や先生に『効くよ』と言われて安心する」ことで、症状の感じ方が軽くなるケースが報告されています。

ただし、だます形で偽薬を使うのは倫理的に問題があります。

子どもには「安心できる環境」や「信頼できる言葉」を整えることが最も大切です。

❓ Q5:プラシーボ効果に頼りすぎると危険ですか?

👉 A:注意が必要です。

・病気そのものを治す力はないため、治療が遅れるとリスクになります。

・本来は「感じ方を支える相棒」として活用するのが正解。

線引きのコツ

病気は医療で治す

プラシーボは症状の感じ方を支える

この2つをバランスよく意識してください。

コメント