『ピーク・エンドの法則』とは?“最後よければ”を考察します

「どうして並んだ辛さは忘れるの?」

映画館での長い行列、遊園地の待ち時間、試験前の徹夜勉強……。

あのときは「もうイヤだ!」と思ったのに、終わって振り返ると、なぜか最後の楽しい瞬間や達成感のほうが強く残っている。

こんな経験、あなたにもありませんか?

苦労したのに「楽しかった思い出」として残る旅

途中は大変だったけど「最後の達成感」で満足できた運動

緊張したプレゼンでも「うまく締められた最後」で印象が良くなる会議

こうした不思議な記憶の仕組みには理由があります。

この記事を読むメリットは次の3つです

すぐに「答え」が分かるのでモヤモヤが解消する

実生活での使い方(勉強・人間関係・サービス体験)が理解できる

心理学の研究に基づいた“正確な知識”まで把握できる

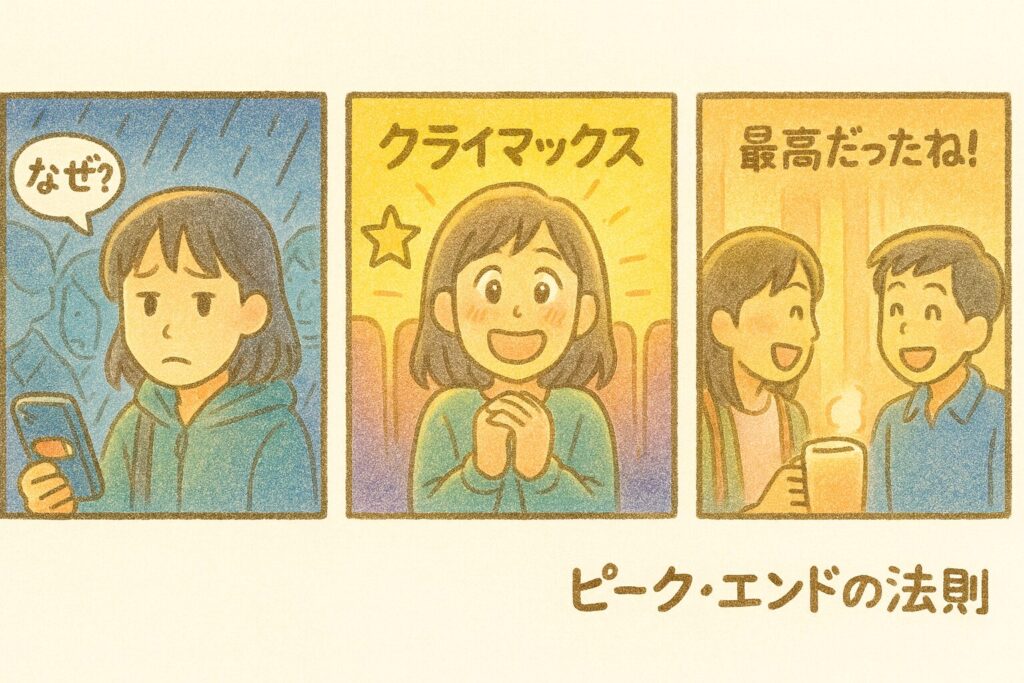

疑問が浮かんだ物語

「なぜあの辛さを覚えていないの?」

小雨が降る土曜日、新作映画を観に行くと入口は長蛇の列。

足は重いし、スマホのバッテリーは減っていくし、正直イライラ。

「こんなに並んでまで観る必要あったのかな……」

でも、映画が始まれば状況は一変。

クライマックスでは胸が熱くなり、エンドロールでは余韻にひたる。

映画館を出た瞬間、友人と「最高だったね!」と笑い合う。

あれほど嫌だった行列の時間が、まるでかき消されたように感じられる。

——どうして人は、辛さよりも最後の印象を強く覚えるのでしょう?

この“記憶の不思議”には、実は名前があるそうです。

すぐに分かる結論

お答えします。

それは『ピーク・エンドの法則』と呼ばれる現象ですよ。

「記憶は“ピーク”と“終わり”で決まる」

人は体験をふり返るとき、最も強く感情が動いた瞬間(ピーク)と終わり際(エンド)の出来事を中心に思い出します。

その一方で、体験の長さや途中の細かい出来事は “持続時間の無視(Duration Neglect:デュレーション・ネグレクト)” として軽く扱われ、記憶の全体評価にはあまり影響しません。

だからこそ、最後の印象が良ければ全体が「良い体験」として残りやすいのです。

もっと知りたいですか?

——それならご一緒に学びましょう。

「ピークとエンド、記憶のトレンド。」

ここから先で、その仕組みや研究、そして活かし方を深掘りしていきます。

『ピーク・エンドの法則』とは?

定義

「ピーク・エンドの法則」とは、人が過去の体験をふり返るとき、その体験の“最も強い感情の瞬間(ピーク:Peak)”と“終わりの瞬間(エンド:End)”を特に強く記憶に残し、全体の印象を判断する傾向を指します。

つまり、体験の途中や長さはそれほど重要ではなく、「山場」と「結末」が思い出を支配するということです。

提唱者と研究の背景

この法則を明らかにしたのは、心理学者 ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman) とその同僚 バーバラ・フレドリクソン(Barbara Fredrickson) です。

カーネマン博士はノーベル経済学賞を受賞した研究者で、人間の意思決定や幸福感の研究で知られています。

彼らは「人は体験そのものを評価するのではなく、“記憶に残った体験”を基準にしてしまう」という考えから、「記憶される効用(Remembered Utility:リメンバード・ユーティリティ)」というモデルを提案しました。

実験での検証

代表的な実験は「冷水実験(Cold Pressor Test:コールド・プレッサー・テスト)」です。

参加者に 非常に冷たい水に手を入れてもらう。

一方は 60秒間冷水のみ。

もう一方は 90秒間(最後の30秒はわずかに温度を上げた)。

普通に考えれば90秒のほうが辛いはずですが、参加者は 「90秒の方がマシだった」と評価しました。

理由は「最後に少し楽になった」という印象が記憶に強く残ったためです。

さらに医療現場の大腸内視鏡検査の研究でも、痛みの合計時間よりも“ピークの痛み”と“検査の終わり”の印象が、患者の満足度や再検査の意欲に影響することが示されました。

キーワード

『Experiencing Self:エクスペリエンシング・セルフ』(経験している自分)

今この瞬間を体験している自分。

『Remembering Self:リメンバリング・セルフ』(思い出す自分)

体験を後から振り返り、語る自分。

ピーク・エンドの法則は、この「経験する自分」と「思い出す自分」のズレを説明する重要な概念なのです。

なぜ注目されるのか?

医療現場での意義

大腸内視鏡などの検査では、最も痛かった瞬間(ピーク)と検査終了時(エンド)の印象が、後の評価を大きく左右します。

研究では「最後を少し穏やかに終える工夫」をした患者は、検査体験をより良く思い出し、次回の検査に前向きになりやすいことが分かりました。

→ これは医療現場での患者ケアや、再受診率の向上に直結する重要な知見です。

行動科学のポイント

この現象の本質は Duration Neglect(デュレーション・ネグレクト:持続時間の無視) です。

つまり、「長く幸せが続くこと」よりも「最後の印象が良いこと」の方が強く効く。

「長さより締め」が勝つ、というのが行動科学的な重要ポイントです。

教育・学習への応用

教育分野の研究では、授業や学習の最後を達成感のある内容で締めると、その授業全体の印象が向上し、次への意欲も高まりやすいことが分かっています。

たとえば「難しい問題→最後に解ける簡単な問題」で終わる授業は、学習体験をポジティブに残す工夫となります。

世間での受け止められ方

ビジネスや接客業界では『顧客体験【Customer Experience: CX(カスタマー・エクスペリエンス(シー・エックス)】』の設計において、この法則が重視されています。

サービスの途中よりも「一番の見せ場」と「最後の余韻」で評価が決まる

旅行・観光・飲食店・接客業などで「ピーク設計」と「良い締め」を工夫することでリピーター獲得につながる

つまりこの法則は、医療や教育だけでなく、人の記憶や行動に関わるあらゆる場面で注目される心理学的原理なのです。

実生活への応用例

ピーク・エンドの法則は、日常生活のさまざまな場面で活かすことができます。

ここでは 接客・学習・イベント・人間関係 の4つの例で考えてみましょう。

接客・サービス

(Customer Experience : CX)カスタマー・エクスペリエンス(シーエックス)

接客における顧客体験(CX)は、「最初から最後まで完璧にする」ことが理想ですが、実際には難しい場面もあります。

そんなときこそ ピークとエンドを設計 することが有効です。

ピーク:お客様が「おっ」と驚く瞬間を一つ用意する。

例:誕生日月に小さなサプライズや、思いがけない一言。

エンド:会計や見送りの際に、名前を添えた声かけや次回利用できる小さな特典を渡す。

こうした工夫だけでも、「全体がとても良かった」という印象に変わり、リピーターにつながります。

学習・研修

学習や社内研修では、長時間続くと集中力が途切れやすいもの。

そこで、記憶に残るピークとエンドをつくることが効果的です。

ピーク:授業や研修の中盤に「理解がカチッとハマる瞬間」をつくる。例題が解けた瞬間や演習での成功体験がこれに当たります。

エンド:最後は小テストや振り返りで達成感を演出し、「次の一歩」へ自然につなげる。

こうした工夫は「今日の授業は良かった」と感じさせ、次回への学習意欲を高めます。

イベント・観光

旅行や観光体験、ライブやイベントも、最初から最後まで満点にするのは難しいです。

しかし、ピークとエンドの工夫で「良い思い出」になります。

ピーク:フォトスポットや特別な演出など、語りたくなる瞬間を作る。

エンド:出口までの導線を快適にし、最後にお礼のメッセージを添える。

旅行の最後に見た景色や、ライブのラスト曲の感動は、全体の思い出を強く彩ります。

人間関係の頼みごと

人間関係でも「終わり方」が印象を決めます。

例えば、どうしても友人の誘いを断らなければならないとき。

ただ「行けない」と言うだけでは冷たく感じられますが、最後に 「また都合が合うときにぜひ」 と添えることで関係は良好に保たれます。

つまり、相手に残るのは「断られた」事実よりも「最後の温かい一言」なのです。

注意点・誤解されがちな点

「万能な法則」ではない

ピーク・エンドの法則は、すべての状況で必ず働くわけではありません。

たとえば通勤や着信音のような「慣れた刺激」では、体験の長さが意識されやすくなり、効果が薄まる場合があります。

「今この瞬間の満足」とは別物

この法則が影響するのは「体験を思い出すときの評価」です。

つまり “記憶”を左右する原理であって、体験中の瞬間的な幸福感を直接高めるものではありません。

倫理と誠実さが大前提

「最後だけ良ければOK」という考え方は危険です。

サービス全体の品質や誠実さを保ちつつ、ピークとエンドを工夫することが重要です。

もし途中で粗雑さや不満を感じさせてしまえば、最後の一言で取り繕っても逆効果になることもあります。

おまけコラム

「良い終わり」は努力を好きにする?

結論

「最後を少しラクに」「達成感で締める」——この“良い終わり”の設計は、あとからの印象を上げ、“またやろう”という再選択を引き出しやすくします。これは学習タスクにおいても実験的に示唆されています。

学習で試す“ハッピー締め”

難しい学習の最後に、取り組みやすい問題やできた実感が得られる復習を置きます。

学習の途中は大変でも、終わりがポジティブだと「全体として良かった」と記憶され、次回もその勉強法を選びやすいのです(実験的に、努力のきつさを含む学習でも“良い終わり”で評価が改善・次回選択が促進)。

痛みの研究から見えた「終わりの力」

医療の実地研究でも、合計の痛みよりピーク(最悪の瞬間)と最後の痛みが後の評価を強く左右しました。検査の終わりを少し穏やかにすると、体験の記憶が改善し、再受診の意欲も高まりやすいのです。

脳科学からのヒント「ハッピーエンディング効果」

近年の神経科学研究は、終わりの良さに過剰な重みを置きがちな傾向(通称ハッピーエンディング効果)と、それに関わる脳活動(扁桃体:へんとうたい/amygdala と 前島皮質:ぜんとうとうひしつ/anterior insula)の役割を示しました。終わりが良いと、全体価値よりも“締めの展開”に判断が引っ張られることがあるのです。

まとめ・考察

一文まとめ

「いちばんすごい瞬間」と「さいご」が、思い出の点数を動かします。(= ピーク・エンドの法則)

考察

私たちは、体験を物語として語り直す存在です。

経験している自分(Experiencing Self:エクスペリエンシング・セルフ)と、思い出す自分(Remembering Self:リメンバリング・セルフ)のズレがある以上、山場(ピーク)と結末(エンド)が評価を支配しやすいのは、人間の認知の“仕様”。ゆえに、倫理的で誠実な「良い結末」設計には社会的価値があります。

家事や運動が続かないなら、最後の30秒を「ニコッとできる行為」に置き換えてみませんか。

例:筋トレの最後を「できる回数でOKのプチ達成」にする/片づけの最後を「目につく1か所だけピカッと」にする

ピークとエンドは、習慣化の味方です。実験・医療・学習の文脈での知見とも整合します。

このような体験談はありませんか?

「会議の最後5分に“おさらい&称賛”を入れたら、翌週の参加態度が変わった」——そんな変化、あるかもしれません。

あなたなら、どこをピークにして、どう締めますか?

明日の自分が「またやろう」と言える小さなハッピー締めは何ですか?

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

✅ 『予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

著者:ダン・アリエリー/訳:熊谷淳子

出版社:早川書房(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)

本の特徴:実験エピソードを物語のように読み進めながら、人間が“なぜ不合理な選択をしてしまうのか”をやさしく解説。ゼロ円の魔力、価格と満足の関係など、日常の「あるある」を行動経済学で読み解けます。

おすすめ理由:専門的すぎない語り口で入門に最適。ピーク・エンドの法則や「思い出す評価」の理解にもつながる“土台感覚”が身につきます。

🧭 『ファスト&スロー(上・下) あなたの意思はどのように決まるか?』

著者:ダニエル・カーネマン/訳:村井章子

出版社:早川書房(ハヤカワ文庫NF)

本の特徴:人の思考を「速い思考(システム1)」と「遅い思考(システム2)」に分け、判断のゆがみを体系的に説明。“経験している自分”と“思い出す自分”の違いにも踏み込み、ピーク・エンドの法則や記憶される効用の理解が深まります。

おすすめ理由:行動経済学/認知心理学の名著。ブログで扱ったテーマを理論からしっかり補強したい方に“必携”。

💼 『顧客体験の教科書――収益を生み出すロイヤルカスタマーの作り方』

著者:ジョン・グッドマン/訳:畑中伸介

出版社:東洋経済新報社

本の特徴:顧客の声・苦情データの分析から、「どこでピークを作り、どう締めるか」を含む顧客体験(Customer Experience:CX)の改善手順を、事例と数字で解説。コールセンターや店舗、デジタル接点まで実務で使えるフレームが豊富。

おすすめ理由:学んだ原理を「売上・ロイヤルティ」に結び付けたい現場向け。“最後のひと押し”の設計がなぜ効くのかを、経営視点で腹落ちできます。

疑問が解決した物語

疑問が生まれた次の週末。

私は“終わり方”を決めてから出かけました。

並ぶ時間は、ミニゲームと雑談のネタメモで“ちいさな山場”に。

映画のあとは、出口で深呼吸をひとつ。

「来てよかったね」と、友人の名前を呼んで手短なお礼。

帰り道に寄り道して、温かい飲み物を片手に今日のハイライトを一言ずつ。

家に着いて振り返ると、最初の行列のしんどさは薄く、

胸に残っているのは、クライマックスと“良い締めくくり”。

——終わりを整えると、思い出の色が変わるのだと、やっと腑に落ちました。

今日は「待ち時間のプチ盛り上がり=小さなピーク」「見送りと温かい飲み物=良いエンド」。それだけで、思い出が優しくまとまりました。

文章の締めとして

今日の体験は、どこで盛り上げて、どう終えるかで記憶が変わります。

まずは明日、いつもの行動の最後30秒だけ「ニコッとできる締め」にしてみませんか。たったそれだけで、思い出の色合いが少し優しくなります。

あなたは、どこをピークにして、どう締めますか?

もし実践してみたら、感じた変化をぜひ教えてください。小さな成功例が、次の誰かの背中を押します。

本記事が、あなたの毎日を少しだけ整える“良いエンド”の設計図になれたらうれしいです。

注意補足

今回の内容は、作者が個人で調べられる範囲で、確認できて信頼できる情報源をもとに整理したものですが、他の見方も存在します。

また、心理学研究は進展し続けており、理解が更新される可能性があります。参考のひとつとして活用いただければ幸いです。

🧭興味の火が灯った今こそ、より深い資料で確かめてください。今回の法則どおり、今日のよい“終わり”は、明日のより高い“盛り上がり”を連れてきます。

この「エンド」があなたの明日の「小さなピーク」を連れてきますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント