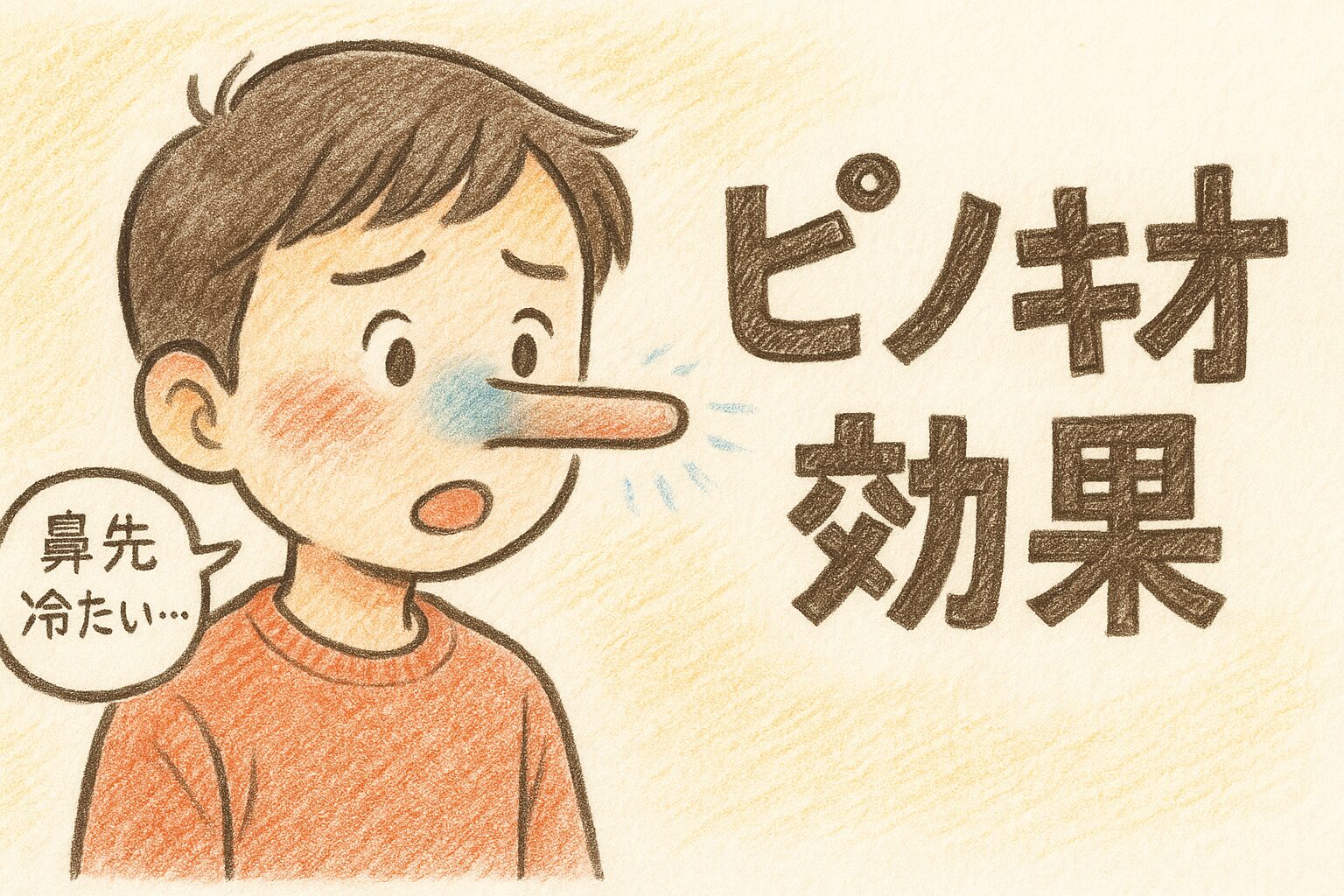

『ピノキオ効果』「ウソをつくと、本当に“鼻”に変化が出るって本当?」

鼻が冷えて額が温まる?『ピノキオ効果』で分かる嘘の科学と日常のヒント

ふしぎな物語どんなに見繕ったつもりでも、子どものウソって、お母さんやお父さんにはだいたいバレますよね。

テストの点を聞かれたとき、ゲームの時間をごまかしたとき——なぜか見抜かれてしまう。ナンデ?

疑問の生まれた物語

ある日、息子くんが笑顔で言いました。

「宿題、もう終わったよ!」

けれど、その瞬間、手は鼻先をこすり、視線はふわりと宙を泳いでいました。

ママの勘はピンときます。「ほんと?」

ママの胸に、小さな疑問が芽生えます。――これは、ただの癖? それとも…

…実はここに、科学が少し手を貸してくれる“ヒント”があるのです。

意外と身近にあるこの現象。その名も——「ピノキオ効果」。

記事を読むメリット

「ピノキオ効果」の正しい意味を、研究に基づいてスッキリ理解できます。

「鼻を触ったら嘘」などの誤解を整理し、実生活での上手な使い方・注意点が分かります。

親子や職場のコミュニケーションが、ちょっとラクになります。

すぐに理解できる結論

お答えします。

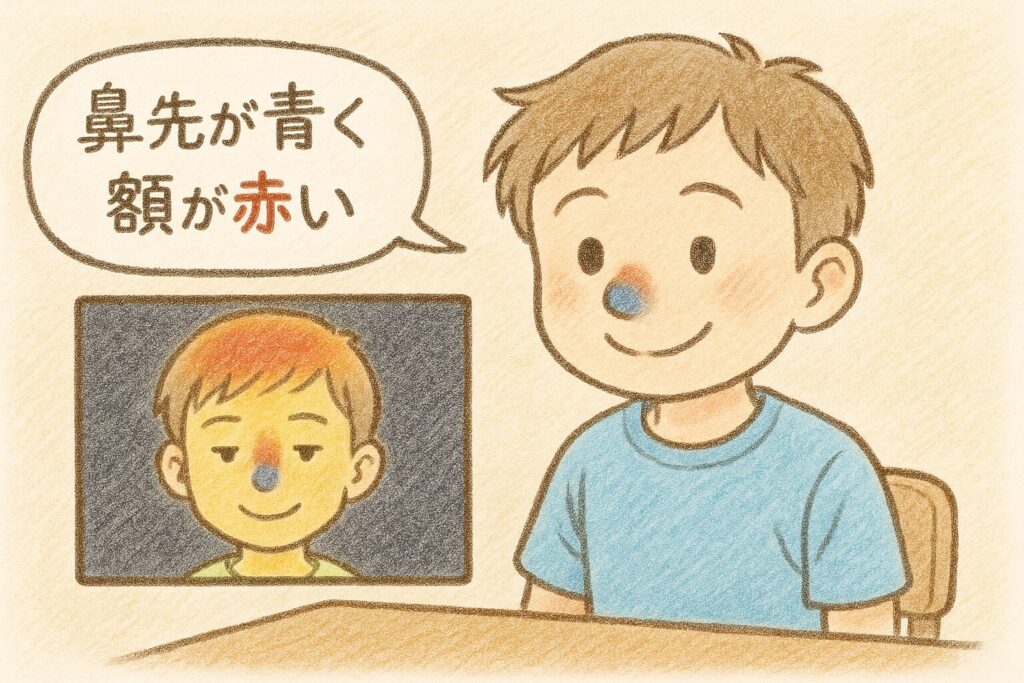

ピノキオ効果とは、ウソをつくと鼻の先は0.6〜1.2℃ほど下がり、額は0.6〜1.5℃ほど上がる——そんな顔の温度の“ゆらぎ”のことです。これはサーモグラフィーで確かめられ、実験室では最大80%前後の識別精度が報告されています。ただし、現実の会話で何でも見抜ける“魔法”ではありません。

嘘をつくと脳は緊張や罪悪感によってストレス反応を起こし、その影響で血流が変化します。特に鼻先の毛細血管は収縮しやすく、温度がわずかに下がります。一方、額は脳の活動が高まり温度が上がる傾向があり、これが“ピノキオ効果”として観測されます。

重要:「鼻を触った=ウソ」など、しぐさ1つでの判定は当てになりません。

人がウソを見抜ける精度は平均54%程度というレビューがあります。単発サインの“決めつけ”は避けましょう。

また、強い緊張や不安、頭を酷使する課題でも顔の温度は動きます。温度変化=必ずウソではない、が正しい理解です。ピノキオ効果は“心の負担”のヒントくらいに捉えるのが安全です。

イメージで言えば、鼻先は“冷たい風”、額は“考えごとの熱”。天気図のように気温差を読む感じです。

このあと、どう使えば人間関係をこじらせずにすむかを、やさしい手順で解説していきます。

——それでは、ピノキオ効果の“効果の核心へ行きましょう”

「ピノキオ効果」とは?

定義

ピノキオ効果とは、ウソをつく最中に「鼻先の皮膚温が0.6〜1.2℃下がり、額の温度が0.6〜1.5℃上がる」という、顔の“温度差パターン”のことです。これはサーモグラフィー(赤外線カメラ)で観察されました。研究を主導したのはスペイン・グラナダ大学(UGR)で、実験室では最大80%前後の識別精度が示されています(ただし現実世界で万能ではありません)。

サーモグラフィーって何?

赤外線カメラは、人の皮膚から出る“熱の光(8〜14µmの長波長赤外)”をひろい、画素ごとの温度の違いを画像化します。人の皮膚は放射率が高い(およそ0.98)ので、表面温の測定に向いています。非接触・非侵襲で、その場の表面温だけを測ります(体の内部温度そのものではありません)。

どんな実験で確かめたの?

UGRの実験では、被験者60名に3〜4分間の電話で身近な相手に“自作の大きなウソ”を伝える課題を課し、その間の顔の温度を測定しました。結果は、鼻先が下がり・額が上がるというパターン。両部位の温度差が大きいほどウソの可能性が高いという傾向が示されています。

研究者と大学の紹介

Emilio Gómez Milán(エミリオ・ゴメス・ミラン)博士は、スペイン・アンダルシア州にある名門グラナダ大学(University of Granada)の心理学部に所属する研究者です。専門は認知心理学と感情生理学で、特に「サーモグラフィー」を人間の感情や行動研究に応用する先駆的な取り組みで知られています。

ミラン博士は、共同研究者であるElvira Salazar López(エルビラ・サラサール・ロペス)博士とともに、ウソをつくと鼻と額に温度差が生じるという現象を世界に紹介し、この現象を童話になぞらえて「ピノキオ効果」と名付けました。

グラナダ大学は1531年創設、スペイン国内で最も古い大学のひとつです。歴史的建造物と現代的研究施設が共存し、特に心理学、神経科学、健康科学分野の研究で国際的に評価が高い大学です。多文化都市グラナダの特性を反映し、異分野・異文化を横断する研究が盛んに行われています。

ミラン博士の研究室もその例外ではなく、最新の赤外線カメラ技術を使い、人間の“目には見えない反応”を探ることで、法科学や臨床心理、教育現場など幅広い分野での応用を目指しています。

由来と、よくある誤解の整理

名前は童話『ピノキオ』の“ウソで鼻が伸びる”から。ただし現実に鼻は伸びません。

さらに歴史的には、2012年の初期報告が「鼻(と目頭)が温まる」と伝え、のちに2017–18年の研究が「鼻は冷え、額は温まる」という“差分”のほうが指標として有力と示しました。メディアには「鼻が縮む=逆ピノキオ」という表現もありますが、学術的な主眼は“温度変化”です(見た目でわかるサイズ変化を確定した研究ではありません)。

要するに:サーモは“表面の熱のゆらぎ”を見る道具。

鼻↓・額↑という温度差が、ウソのときに出やすい——ここがピノキオ効果のコアです。

なぜ注目されるのか?

人はウソ見抜きが苦手

数百研究をまとめたメタ分析では、他人のウソ見抜きは平均で約54%。コイン投げより少しマシ程度です。だからこそ、客観指標(温度)の可能性に注目が集まりました。

時代ごとの流れ(ざっくり年表)

2012年:UGRが「鼻や目頭が温まる」という初期報告を発信。情動や不安・認知負荷でも顔温は動くことを示唆。

2017–2018年:「鼻は低下・額は上昇」という差分がウソの手掛かりとして有望に。実験室で最大80%の識別精度を報告、ただし現場適用には限界があると明記。

実験例(ひとことで)

“3〜4分の嘘電話”課題で、鼻先↓・額↑が可視化。差が大きいほど疑義が高まる傾向。

なぜ限界があるの?(現場の注意点)

サーモは表面温を測るので、室温・風・距離・眼鏡・化粧などの条件に左右されます。不安や強い緊張、激しい認知負荷など、ウソ以外の要因でも顔温は変わります。万能の嘘発見器ではないことを前提に、面接の工夫(戦略的インタビュー)などと併用して価値が出る、とUGR自身も述べています。

まとめると

「人は見抜けない」→「熱で補助する」という発想。 ただし“補助輪”であり、断定の道具ではありません。

あなたの“心の天気図”を読む——

ウソをつくと、鼻先はひんやり(不安の風)、額はぽかぽか(考えごとの熱)。

その温度差は、責めるためではなく、安心して話せる場を作るためのヒントです。

実生活への応用例

“鼻を触った=嘘”と決めつけない。温度の話は、相手を責めずに「心の状態を想像するヒント」に留めるのがコツです。

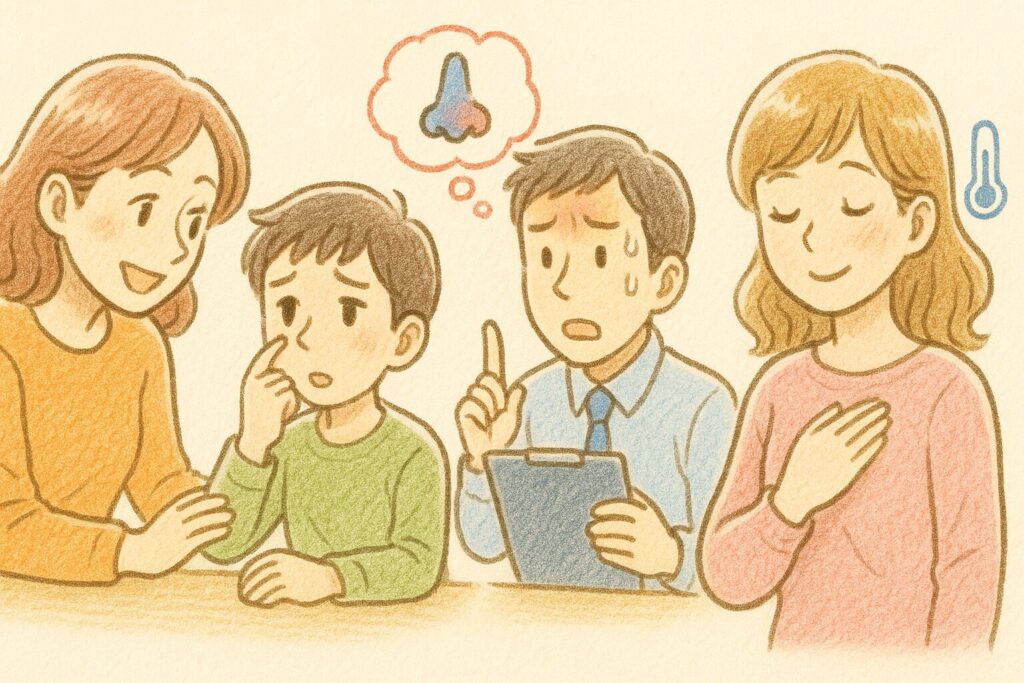

親子の会話

「今日は学校どうだった?」

返事がしどろもどろでも、まず安心させる:「怒らないから正直に言って大丈夫だよ」。

狙い:嘘の“不安”を下げ、事実を話しやすくする。(温度変化の根にある不安や認知負荷を軽くするイメージ)

職場の1on1

事実確認は質問の切り方が9割。「具体→時系列→確認」の順で、“戦略的インタビュー”に近い聞き方を。(科学的にも、聞き方を工夫すると見抜き精度が上がることが知られています)

自分のセルフチェック

「言いにくいことほど心拍が上がり、体はこわばる」——そんなときは深呼吸→ゆっくり説明。自分の“温度”を整えるイメージで。

この現象は親子だけでなく、友人との会話や職場でのやり取りでも起こります。たとえば同僚が「もう報告書は出しました」と言いながらも落ち着かない様子だったり、友人が「大丈夫だよ」と言いつつ視線をそらす場面なども、似たような温度変化が生じている可能性があります。

注意点や誤解されがちな点

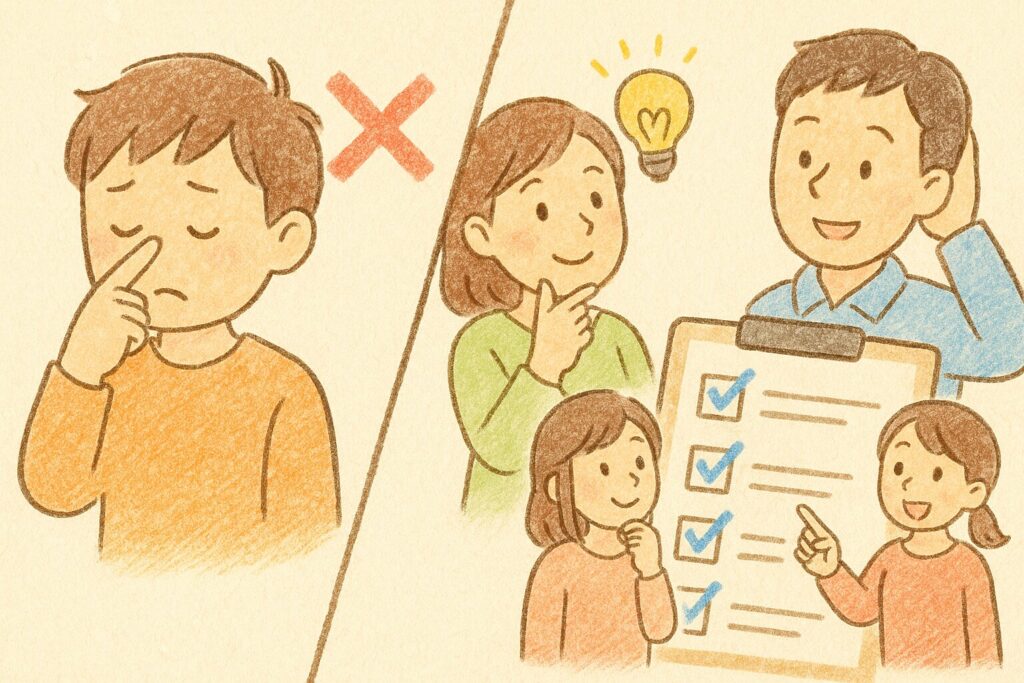

① しぐさ“単発”の決めつけはNG

「鼻を触る=嘘」「目をそらす=嘘」など単体サインの信頼性は低いことが、メタ分析や総説で繰り返し示されています。人の嘘見抜きは平均54%(ほぼ当てずっぽう+α)にとどまります。

非言語サインに過大な期待は禁物、という学術的コンセンサスがあります(“非言語コミュニケーションの4つの誤解”/総説)。

そもそも顔を触る行為は不安時の自己なだめ(セルフスージング)としても起こるため、誠実な人にも普通に出ます。「それだけで嘘」と決めないのが安全です。

② 研究の“適用範囲”を正直に

ピノキオ効果(鼻↓・額↑)は実験室での課題で安定して観察された温度差パターンです。最大80%という数値もラボ環境の結果で、現実の会話で万能に使える“魔法”ではありません。

環境や測定条件に強く影響されます(室温、気流、測定距離・角度、眼鏡や化粧等)。非接触赤外計測は表面温の指標であり、外乱に弱いという技術的前提を忘れないでください。

面接法(戦略的インタビュー等)と併用して、はじめて“参考情報”として価値が出る——これが実務側の整理です。

③ 「過去研究の違い」をそのまま飲み込まない

2012年の初期報告は「鼻や目頭の温度上昇」を強調。

その後の研究(2018年 UGR)は、「鼻は低下・額は上昇」という差分がより有力と報告。温度の向きは課題(情動/作話・認知負荷)や設定で変わりうることが示唆されます。

結論:“鼻↓・額↑の差”を嘘のときに出やすい生理指標として扱いつつ、状況依存性を前提に読み解くのが妥当です。

④ 誤解を避けるための“実務メモ”

単発のサインで断定しない(常に“ほかの説明可能性”を残す)。

温度差は“ヒント”であって証拠ではない。文脈・発話内容・時系列で裏取りする。

測定条件を整える(室内の気流を避ける/一定距離・角度/着用物の影響確認)。

文化差・個人差を念頭に(非言語の現れ方は文化・サンプルで揺れます)。

ワンフレーズ注意書き

「温度は“心の負担”の目安。判定のスタンプではありません。」(ラボ→実社会へのギャップに注意)

ピノキオ効果=鼻はやや冷え、額はやや温まる。ただし、それだけで嘘と断定しないのが“正しい使い方”です。

誤解の芽をつぶすQ&A(超短文)

Q. 鼻を触ったら嘘ですか?

A. いいえ。不安や癖でも起こります。単発NG。

Q. サーモがあれば嘘は暴けますか?

A. いいえ。ラボでは有望でも、現場は外乱が多く補助的に使うのが前提です。

Q. 研究結果がバラバラでは?

A. 2012年(鼻↑)→2018年(鼻↓・額↑)で課題依存の違いが説明可能。“差分”を見る立場が主流です。

おまけコラム

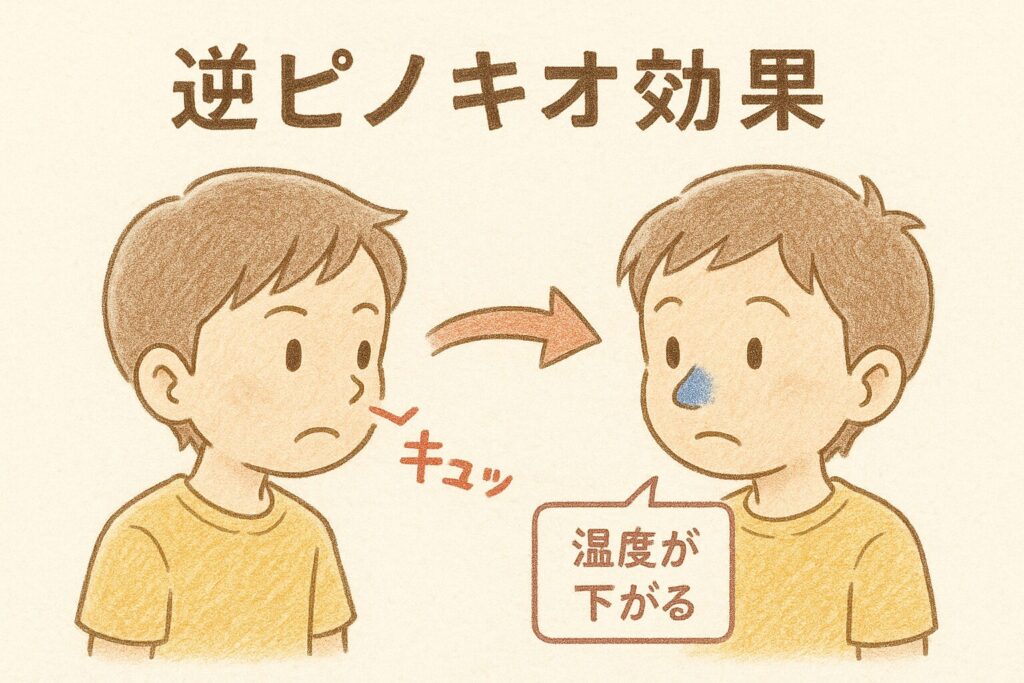

“逆ピノキオ効果”の本当の話

「逆ピノキオ効果」とは、嘘をつくと鼻先が冷えて“わずかに縮む”と海外メディアが伝えた現象です。ここまでの内容でも触れたとおり、科学的な核は鼻の温度低下と額の温度上昇という温度差であり、サイズ変化は主要な研究テーマではありません。

まず押さえておきたいのは、この呼び名の性質です。「逆ピノキオ」は学術用語ではなく、ニュース記事が読み手の興味を引くために付けた比喩的表現です。公式発表や論文ではあくまで「温度差」が主題であり、「縮む」という現象を直接測定したデータはほとんどありません。

では、なぜ鼻が“縮む”と言われるのか?

これは鼻先の皮膚温が下がることで、血流量が減り、一時的に組織がわずかに収縮する可能性があるためです。ですが、この変化はサーモグラフィーでは捉えられても肉眼ではほぼ判別できず、誇張表現と現象の境界があいまいになりやすいのです。

さらに面白いのは、過去の研究との“揺れ”です。2012年の初期実験では「鼻の温度が上がる」という結果が報告されており、課題の内容や感情の種類によって反応方向が変わる可能性が示されています。つまり、「鼻が冷える」は万能のパターンではなく、状況依存で変化する現象なのです。

まとめると、逆ピノキオ効果は“興味を持たせるための入り口”にすぎません。大切なのは、環境や感情の条件によって変わりうる温度差という科学的事実を理解し、話題性と科学的根拠を区別して受け止めることです。

キャッチーな名前に引っ張られず、「温度差こそが本体」と覚えておくと、この現象をより正確に語れます。

ピノキオ効果 → 嘘をつくと鼻の温度↓・額の温度↑

逆ピノキオ効果 → 一部報道が伝えた「鼻が縮む」という比喩(科学的本質は温度差)

まとめ・考察

実験室では、嘘の最中に鼻の温度が0.6〜1.2℃下がり、額が0.6〜1.5℃上がる傾向(=ピノキオ効果)。最大80%の識別精度という報告も、万能ではないと明言。

しぐさ単発(鼻を触る・目をそらす等)での断定は信頼性が低い。人の嘘見抜きは平均約54%にとどまる。

考察

「見抜く」よりも「話せる場を設計する」ことが、結局いちばん嘘を減らします。

理由はシンプルです。ピノキオ効果の生理学的な背景は、不安や認知負荷が上がると末梢の血管が収縮し、鼻先の表面温が下がるという反応です。つまり、追い詰めるほど嘘の“生理サイン”は強まり、対話はこじれやすくなる。ならば、相手の不安を下げる会話設計(例:責めない前置き→具体→時系列→確認→合意)に切り替えた方が、事実は出てきます。

実務では、戦略的インタビュー(意外性のある質問や説明・描画を組み合わせ、矛盾を“自ずと”明らかにする手法)が有効とされます。温度差は“補助輪”、主役は聞き方。

比喩を一段深く

ピノキオ効果は“心の天気予報”というより、“心の温度差アラーム”です。

鼻が冷える=不安の前線

額が温まる=考えごとの熱波

大事なのは温度を測る(サーモ)より、温度を整える(場づくり)こと。あなたが“温度調整役”になれば、前線は自然に弱まります。

行動に落とす:今日から使えるミニテンプレ

1行の前置き:「いきなり責めないよ。状況を一緒に整理したいんだ」

質問の順番:具体→時系列→確認(“そのとき誰と? 何分? どこから? の3点”)

クロージング:「今わかった事実はここまで。続きは一緒に考えよう」

— こうした聞き方の設計は、温度差の“根”にある不安を下げ、言葉を引き出す助けになります。

問いかけ

あなたなら、この“温度のヒント”を、誰とのどんな会話で活かしますか?

小さな一歩で、相手とあなたの“心の温度”は、きっと変わります。

まとめ

嘘のときに鼻が少し冷え、額が少し温まることは実験室で繰り返し観察されています。ただし万能ではない。 温度は断定のスタンプでなく、安心して話せる場づくりの目安です。

人は見抜けない:平均54%。だから温度差は“補助輪”で使う。

過信は禁物:最大80%はラボ数値。現場は環境と個人差に揺れる。

どう活かす?:責めない前置き→具体→時系列→確認→合意。聞き方で不安を下げ、言葉を引き出す。

ワンメッセージ

測るより、整える。

それが“心の温度差”との賢い付き合い方です。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『子どもはなぜ嘘をつくのか』

著者・翻訳者:ポール・エクマン 著/菅 靖彦 訳

出版社:河出書房新社

本の特徴:“嘘研究の世界的権威”エクマン博士が、子どもの嘘の発生源や背景、「いつから嘘をつくのか」「どうすれば見破れるのか」を、家族とのエピソードを交えながらやさしく解説。研究知見と育児・しつけをつなぐ視点が魅力です。

おすすめ理由:ピノキオ効果が示す“生理的変化”の背景には、嘘をつく際の心理的動機や発生メカニズムがあります。本書は特に子どもの発達段階や動機に寄り添った視点で、嘘の構造理解に役立ちます。

『なぜ科学者は平気でウソをつくのか — 捏造と撤回の科学史』

著者:小谷 太郎

出版社:フォレスト出版

本の特徴:科学者による捏造や論文撤回の実例(STAP細胞、ES細胞、常温核融合など)を通じ、「なぜ科学者がウソをつくのか?」を社会心理学的、構造的に分析。科学の“免疫機能”としての再検証プロセスにも注目した歴史的読み物です。

おすすめ理由:ピノキオ効果が引き出す“不安や認知負荷による心の反応”を個人レベルで捉えるなら、本書は組織や社会レベルでの「嘘がどのように生まれ、暴かれるのか」を理解するヒントを与えてくれます。

『交渉に使えるCIA流 嘘を見抜くテクニック』

著者:フィリップ・ヒューストン/マイケル・フロイド/スーザン・カルニセロ/ドン・テナント(中里京子 訳)

出版社:創元社

本の特徴:元CIAポリグラフ(嘘発見機)検査官たちによる、嘘の見抜き方の技術的アプローチを、誰でも使えるよう平易に紹介。実例とともに「交渉」「ビジネス」「日常会話」に応用できるノウハウが詰まっています。

おすすめ理由:ピノキオ効果の“生理的なヒント”を、実践的な聞き取りや質問設計に活かすためのスキルを得たい方に最適です。「温度差ヒント」を、より具体的なコミュニケーション技術として導入したい方におすすめです。

| 書名 | 著者/訳者 | 出版社と刊行年 | 特徴 | おすすめ理由 |

|---|---|---|---|---|

| 子どもはなぜ嘘をつくのか | ポール エクマン/菅 靖彦 | 河出書房新社、2009年 | 子どもの心理に寄り添った嘘の構造解説 | ピノキオ効果の心理的背景理解に |

| なぜ科学者は平気でウソをつくのか | 小谷 太郎 | フォレスト出版、2021年 | 科学界における嘘とその検証の歴史 | 組織・社会的視点から嘘を理解する補助 |

| 交渉に使えるCIA流 嘘を見抜くテクニック | フィリップ・ヒューストン他/中里京子 | 創元社、2015年 | 元CIAが語る嘘発見の実践技術 | ピノキオ効果をコミュニケーション技術へ転用する際のヒントとして |

これら3冊を読むことで、「嘘」の理解を生理→心理→社会→実践へと、立体的に深めることができます。

体験し学べる科学施設

多摩六都科学館(東京都西東京市)

こちらは体験重視の科学館として知られ、観察・実験・工作を通じた科学の学びが充実しています。

展示テーマには「Body & Senses」や「System & Mechanism」などがあり、特に触覚や身体感覚、温度の感覚に関する展示が豊富です。プラネタリウムも併設されており、科学への興味を広げるにはぴったりの場所です。

こども文化科学館(広島市)

こちらでは、「サーモグラフィーカメラで見る世界」の展示があり、サーモグラフィーの映像を直接体験できます。皮膚や物体の温度の違いが可視化される感覚を、子どもから大人まで楽しみながら学べる点が魅力です。

国立科学博物館(東京都上野)

日本最大級の自然科学博物館で、幅広い分野の展示を常設している施設です。時には特別展やワークショップで、サーモグラフィーや温度可視化に関するテーマが扱われることもあります。科学の基礎から最新までを一度に体感したい方におすすめです。

サーモグラフィーや温度変化の“体験を通じた発見”につながる科学施設です。

疑問が解けた物語

あの日の疑問は、科学でほどけました。

息子くんは宿題を“これから”やるつもりで、「終わったよ」と答えていたのです。

サーモグラフィーで見れば、きっと鼻先は少し冷え、額は温まっていたでしょう。

でも、その変化は彼を責めるためではなく、「やりたくない理由」を聞いてあげるためのヒントに。

ピノキオ効果は、嘘を暴く魔法ではなく、心をつなぐ温度計だったのです。

締めの文章として

科学は、時に童話のような発見を私たちに届けてくれます。

ピノキオ効果もその一つ。嘘をつくと鼻先が冷え、額が温まる――そんな現象が、研究室で実際に確かめられています。

しかし、大切なのはこの知識を「誰かを追い詰めるため」にではなく、「より安心して話せる関係を築くため」に活かすこと。温度差は、相手の心の天気を読む小さなヒントに過ぎません。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で大学の発表・査読論文・総説など信頼性の高い情報源をもとに、正確を期して作成しました。ただし、研究の進展や条件の違いにより解釈が変わる可能性があります。単一のサインで嘘を断定しないという姿勢を忘れず、多角的に情報を見てください

だからこそ、知識を道具として持ちながらも、柔らかく、しなやかに対話を続けていくことが大切です。

🧭 もしこのブログで心が動いたなら――

鼻先の温度だけでなく、知識の温度もじわりと上げて、文献の森へ足を伸ばしてみてください。

きっと、ピノキオ効果の奥には、まだ見ぬ“本当の話”が眠っています。

あなたの次の会話が、より温かく、より深くつながるきっかけになりますように。

そして――鼻は伸びなくても、信頼という絆はきっと伸びていきます。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント