「『ひらがな』って、どうしてこんなにやさしい形になったんだろう?」——そんな素朴な疑問から始まる、知られざる“日本語の進化の物語”とは。

『ひらがな』とは?

~日本語をひらく音と言葉のやさしさ~

手紙を書くとき、ふと「ひらがなばかり使いたくなる」ことはありませんか?

たとえば「ありがとう」や「だいすき」など、思いやりのこもった言葉。

あえて漢字を使わず、やわらかなひらがなだけで書いたほうが、気持ちがまっすぐ伝わるような気がする——そんな経験がある人も多いのではないでしょうか

誰かを思って書く言葉だからこそ、堅苦しくなく、やさしく届いてほしい。

だから自然と「ひらがな」を選んでいるのかもしれません。

でも、そんなときふと、こんな疑問がよぎりませんか?

「ひらがなって、そもそもいつからあるんだろう?」

いつから、私たちはこの丸くてやわらかい文字を使ってきたのか。

あたりまえすぎて気にしたこともなかったけれど、改めて考えてみると…ちょっと不思議です。

私たちが毎日、何気なく使っている「ひらがな」。

そのルーツをたどってみると、実はとても長くて深い、日本の言葉の歴史が見えてくるのです。

すぐに理解できる結論

お答えしますと…

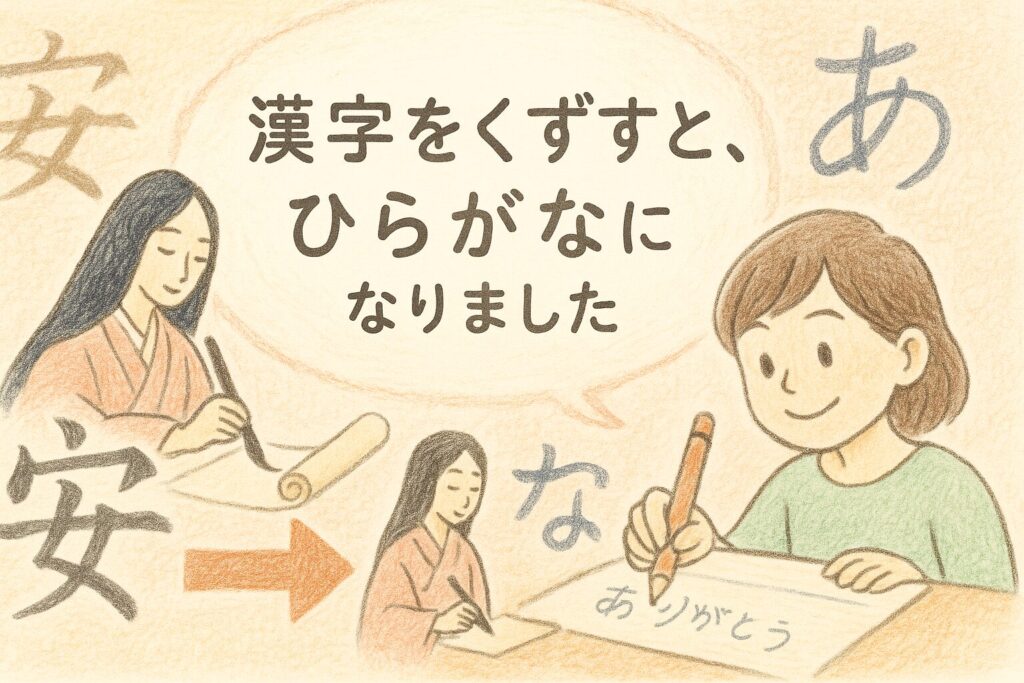

「漢字をくずすと、ひらがなになりました」

ひらがなは、もともと中国から伝わってきた漢字をくずしてできた、日本独自の文字です。

まず、日本では7世紀ごろから「万葉仮名(まんようがな)」という、漢字を日本語の音に当てて使う方法が使われていました。

そしてその後、9世紀ごろ(平安時代)には、万葉仮名をくずした“ひらがな”が使われ始めたのです。

ひらがなは、「音をやさしく、すばやく書くため」に生まれた文字。

だからこそ、今のような丸みのある、やさしい形になったのですね。

それでは『ひらがな』について更に深堀りしていきましょう。

「ひらがな」とは?

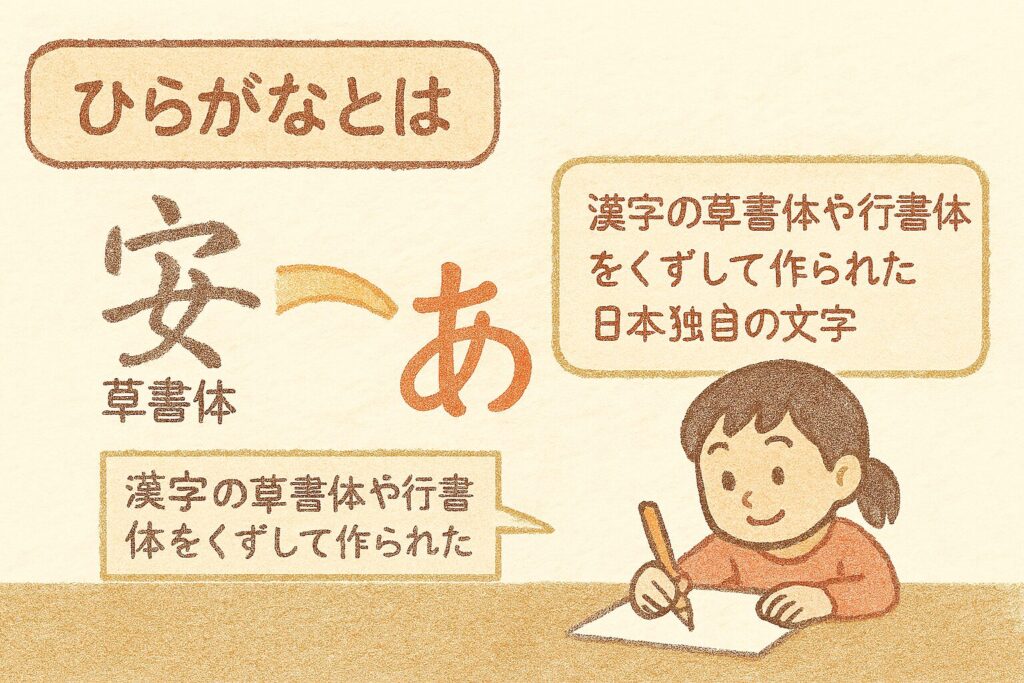

ひらがなは、漢字の草書体や行書体を崩して作られた、日本独自の 音節文字(ひとつひとつの音を表す文字) です。たとえば「あ」は漢字「安」をくずして書いたもので、やさしく覚えやすい形になっています。

漢字「安」の草書体 → くずして →「あ」ひらがな

『あいうえお』ひらがなのもとになった漢字一覧表

| ひらがな | 元になった漢字 | 読み(音) | 補足・由来の解説 |

|---|---|---|---|

| あ(あ) | 安 | あん | 「安」の草書体をくずして生まれた。安心の「安」。 |

| い(い) | 以 | い | 「以」の草書体をくずしたもの。行書に近い形。 |

| う(う) | 宇 | う | 「宇宙」の「宇」。屋根の意味もある漢字。 |

| え(え) | 衣 | い/え | 衣服の「衣」。音読みは「イ」だが当時「え」と読まれた。 |

| お(お) | 於 | お | 「おいて」の「於」。場所を示す古い漢字。 |

🔍豆知識

このような「音に漢字を当てはめる方法」が「万葉仮名」と呼ばれ、奈良〜平安時代の文献で多く使われました。

上記はあくまで「現行ひらがなに採用された元字」で、他にも同じ音を表す別の漢字が複数使われていたため、変体仮名(へんたいがな)が生まれました。

「草書体(そうしょたい)」とは?

草書体とは、漢字をすばやく、連続して書くために文字の形をくずした書体のことです。

もともとは筆で書くときの書きやすさを重視しており、線が流れるように丸くなったり、画数が省略されたりしているのが特徴です。

たとえば「安」という漢字も、草書体では大きくくずれて、なめらかで柔らかい形になります。このようにくずした草書体が、やがて「ひらがな」の原型になりました。

「行書体(ぎょうしょたい)」とは?

「行書体」とは、楷書(かいしょ)のように整っていながらも、草書体ほど崩れすぎない、読みやすさと書きやすさの中間をとった書体です。漢字をスムーズに書くために一部を簡略化しており、筆文字らしい流れを保ちながら、形の認識もしやすいため、ひらがなへと変化していく途中の文字としてもよく使われました。

漢字が伝わった背景

5〜6世紀に中国から伝わった漢字は、当初は公式文書や仏典に使われ、日本語への対応は困難でした。次第に「音を当てて読ませる」方法が求められ、万葉仮名が登場しました。

万葉仮名の複雑さと意味

奈良時代の『万葉集』には、同じ音に複数の漢字が当てられ、読むのも書くのも難しい表記でした。例:「あ」には「阿」「安」「足」などが使われました。

古事記・現代語訳と注釈〜日本神話、神社、古代史、古語 |

草書からひらがなへ

画数の多い万葉仮名を書きやすくするため、草書体にし、さらにくずして簡略化されました。これが「草仮名」、やがて「ひらがな」として定着します。

平安時代に定着

9世紀ごろ、ひらがなは和歌や物語、日記などに使われるようになり、とくに女性たちが大量に活用したことから「女手」とも呼ばれました。「源氏物語」や「枕草子」などがその代表です。

なぜ注目されるのか?

ひらがなは、日本が「漢字文化」とどう折り合いをつけてきたかを示す文字です。平安時代、女性たちが日記や恋文に多用したことで、「女手(おんなで)」と呼ばれるようになりました。

また、当時は漢字が学問や公文書に使われ、ひらがなは私的・感情的な表現に用いられたことで、文学の発展にも大きく貢献しました。『土佐日記』や『源氏物語』などがその代表です。

実生活への応用例

日常でも使えます:漢字に頼らず書きたいとき、親しみやすいひらがなを使うと気持ちがやわらぎます。

教育現場で:ひらがなは最初に習う日本語の文字。これを知って書く子供は、学びへの興味が育ちます。

心を伝える手紙やメモに:かわいらしさや温かさを加えたいとき、ひらがなで表現すると自然な印象になります。

活かし方ヒント

漢字が難しい言葉はひらがなで代えてみる

メッセージカードにはひらがな多めでやわらかく

自分の名前を書いたり日記に「自分らしい字体」を取り入れる

注意点や誤解されがちな点

ひらがなは、まるくてやさしい響きが魅力ですが、使いどころを誤ると、かえって伝わりづらくなることがあります。

意味が取りづらいケースに気をつける

「はし」と書いただけでは、「橋」なのか「箸」なのか分かりません。そんなとき、漢字を使えば混乱を防げます。

形式的な言葉はひらがなでスッキリ

「こと」「もの」「とき」など、元の意味が薄まって形だけ使われる言葉は、ひらがなにすることで文章が軽く読みやすくなります。

重厚感を演出したいときは漢字を活用

小説などで「俯く」「頷く」「苛立つ」を「うつむく」「うなずく」「いらだつ」と全部ひらがなにしてしまうと、印象が淡泊になります。情感や雰囲気を操りたいときは、漢字の使いどころが鍵です。

相手や場面に応じた言葉選びを

敬意や信頼を示したいビジネス文書では漢字を活用し、親しみやすさを重視したい場面ではひらがなを多めにするなど、意識的な使い分けが大切です。

表記ゆれへの配慮

「ひらく」か「開く」か迷ったときは、表記ルールを自分で作りましょう。統一すれば文章も作者の伝えたい印象もぶれません。

おまけコラム

変体仮名の魅力と今に残る物語

あなたは、和菓子屋やそば屋の看板を見て、「この文字、なんだか昔っぽいな」と感じたことはありませんか?その中にひっそりと使われているのが、変体仮名という、かつてのひらがななのです。

変体仮名とは?

ひらがな一文字を書くのに、かつては複数の字体の中から選んでいました。それらが「変体仮名」。たとえば「は」という音には、今の「は」以外にも、草書や崩し字を使ったさまざまな表現がありました。

実際にはどんな形だったか?

江戸時代や明治前期の文書、夏目漱石の原稿などには、同じ音を表すのに違う形を使う作者の個性が滲んでいて、それが変体仮名です。まるで、書き手の“こころ”が文字に表れているようです。

なぜ統一されたの?

1900年に「小学校令施行規則」が施行され、「一音一字」のひらがなを学校教育に導入しました。それまでは自然発生的だった字体選びを、教育と統一を目的として政府が制度化したのです。それが、今のひらがなにつながっています。

今も息づいている

今、この変体仮名は、完全には消えていません。そば屋や老舗の店名、書道作品、賞状、伝統的な看板など、「伝統」や「古き良き日本」を感じさせる場面で今も使われ続けています。まるで時を超えて語りかけてくるようです。

次に街で古風な文字を見かけたとき、「これはどんな時代の文字だろう?」と気になったあなた。ぜひ、そこにちょっとした歴史の断片を感じてください。古い字体にも表情があり、書き手や時代が見えてきます。

まとめ・考察

ひらがなは、古代の人々が漢字という複雑な文字から「音」を切り取り、日本語をより身近にした発明品です。わたしは、この文字が持つ温かさや、日常に静かに根づいた力に憧れを感じます。ユニークな意見として、ひらがなを「日本語の優しい顔」としてもっと積極的に使うことで、コミュニケーションがより豊かになると感じています。

このような体験談はありませんか?

たとえば、「ひらがなだけで手紙を書いたら、受け取った人が意外と感激してくれた」という話は、私にも身近にあります。

読者への問いかけ

あなたなら、ひらがなをどう活かしたいですか?

あなたの好きなひらがなはなんですか?

📚さらに学びたい人へ

〜「ひらがな」の奥深い世界にふれる本たち〜

今回の記事で「ひらがなって、こんなに歴史があるんだ」と感じていただけた方へ。

もっと詳しく学びたい、実際の形の変化を見たい、子どもと一緒に学びたい

——そんな方にぴったりの本を3冊ご紹介します。

〈ひらがな〉の誕生

📖 著者:山口 謠司(やまぐち ようじ)

🏢 出版社:中経の文庫(KADOKAWA)

📌 特徴とおすすめ理由:

「なぜ日本は、漢字だけではなく“ひらがな”を必要としたのか?」という素朴な疑問から出発し、万葉仮名からひらがなが誕生する過程を丁寧に描いている本です。

文字が生まれる背景には、権力、文化、そして“人の思い”があります。学術的でありながら読みやすい文体で、大人の読書にもぴったりな一冊。ひらがなに込められた、日本人の感性の変遷に触れることができます。

起源を知れば上手に書ける 読める わかる 親子で楽しむ「ひらがな」の本

📖 著者:角田 恵理子(つのだ えりこ)

🏢 出版社:講談社

📌 特徴とおすすめ理由:

この本は、ひらがな一文字ずつの「成り立ち」が絵とともに紹介されていて、子どもから大人まで一緒に楽しみながら学べる構成です。

さらに、「くずし字」や「変体仮名」の手本も掲載されており、ひらがなのルーツを目で見て、手で書いて体験できるのが最大の魅力です。

親子で一緒に「なんで“あ”ってこの形なんだろう?」と話しながら、日本語に親しむ時間をつくるのに最適な一冊です。

漢字とカタカナとひらがな(平凡社新書 856)

📖 著者:今野 真二(こんの しんじ)

🏢 出版社:平凡社

📌 特徴とおすすめ理由:

言語学者である今野氏が、日本語の三つの文字体系がどのように生まれ、どう使い分けられてきたのかを明快に語っています。

古代の文献に基づいた分析により、漢字・カタカナ・ひらがなの成立と役割の違いを体系的に学べます。

知識をしっかり深めたい方、日本語の表記の進化を歴史的に理解したい方におすすめです。

ひらがなだけでなく、日本語全体の表記体系の理解が深まる名著です。

✨あなたの「知りたい」がさらに広がるきっかけに

どの本も、ひらがなという文字を「当たり前のもの」から「もっと知りたくなる存在」へと変えてくれます。

ぜひ1冊、手にとってみてください。

読むたびに、「日本語って美しい」と感じられるはずです。

📝文章の締めとして

ひらがなは、ただ「書きやすい文字」ではありません。

そこには、漢字を受け入れ、くずし、自分たちの言葉として形にしてきた、日本人の知恵と感性が息づいています。

日常にあふれるひらがな。その一文字一文字に、千年以上の歴史が宿っていると気づいたとき、

私たちが何気なく使っている日本語が、ぐっと奥深く感じられるのではないでしょうか。

もし、今後ひらがなを書くときに「これはどんな漢字からきたのかな?」「昔の人はどんな思いで書いていたのかな?」と感じることがあれば、

それはきっと、言葉との新しい向き合い方の第一歩になるはずです。

補足注意

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる文献や公的な情報に基づき、できる限り正確な内容を心がけて制作しました。

ただし、歴史や言語に関する解釈にはさまざまな立場や研究があり、これが唯一の正解というわけではありません。

今後の研究によって、新しい発見や視点が生まれる可能性も大いにあります。

この記事が、あなた自身の探究心を広げる「入口」になれば幸いです。

言葉の“はじまり”に出会うとき、私たちの心もまた、新たな一歩を“ひらく”のかもしれません。

ひらがなの“はじまり”に心ひかれたなら、

その先の“ふかまり”へ、ぜひ歩みを進めてみてください。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

コメント