『不気味の谷(ぶきみのたに)』とは?人間に似すぎたロボットが“怖く感じる理由”を解説

『不気味の谷』なぜほぼリアルなのに怖く感じるのかを、物語と研究から紐解きます

意外と日常にも潜んでいる、この不気味の谷現象。

ある日、小学生のミナちゃんが家でロボット掃除機を使っていました。

そのロボットには簡単な顔が描いてあって、最初は「可愛いな」と思っていました。

ところが、ある新モデルのロボットにはリアルな目と口が付いていて、動きもゆっくり。

でも、目や口がほんの少し「人間っぽい」だけで、なんだか不気味に感じたのです。

「なんか…怖い?」とミナちゃんは少し後ずさり。

この体験こそ、不気味の谷に近い感覚の一例です。

記事を読むメリット提示

この記事を読むと、以下のようなメリットがあります

なぜ「リアルなのに怖い」と感じるのか、心理の仕組みがわかる

ロボット・CG・AIのデザインにおける「好感と拒否の境界線」を理解できる

実生活で「目に見えない違和感」に気づき、適切に判断できるようになります

すぐ分かる結論

「人間らしさが高まるにつれ好感度が上がるが、ある地点で急に嫌悪感が湧き、その後さらに本物らしくなるとまた好感が戻る」のが、不気味の谷です。

さらに理解できるように説明します。

少し人形っぽいもの → 「可愛い」と感じる

とても人間っぽいのに不自然 → 「何か変…怖い」と感じる(ここが谷)

本当にしっかりとリアルになれば → 「すごい!親しみがわく」と戻る

そこに感じる不快感が「不気味の谷」です。

不気味の谷とは?

🔍 理論の起源と森政弘氏の紹介

森政弘氏(Masahiro Mori)は、東京工業大学で活躍したロボット工学者で、1970年に日本の雑誌『Energy』に「不気味の谷」理論を発表しました。

これは当時、ロボットの見た目と人間の感情反応の関係を初めて図式化した先駆的な提唱です。

森氏によれば、「ロボットの人間らしさ」がある地点まで増すと親近感が高まるものの、「ほぼ人間なのにリアルさが少し足りない」状態では急激に不快感が増大し、それを「谷」として描いています。

🧠 感じ方の流れ(谷のグラフ)

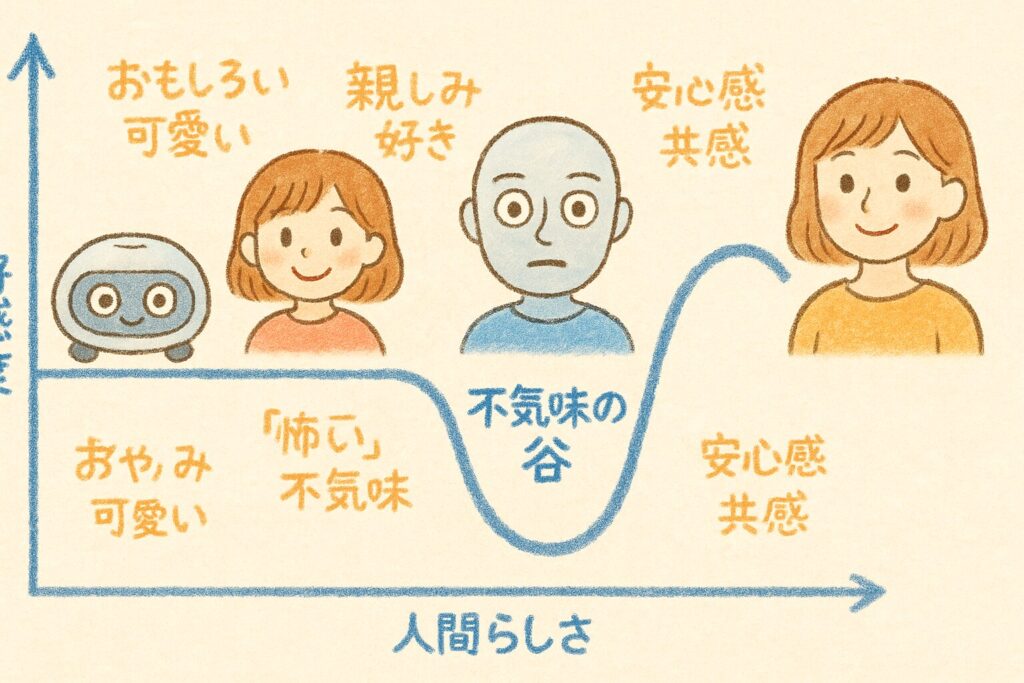

以下のように感情が変化します(横軸:人間らしさ、縦軸:好感度)

低い人間らしさ → 「おもしろい」「可愛い」と感じる

中程度→高い人間らしさ → 「親しみ」「好き」と思うようになる

ほぼ人間だが違和感がある → 急激に「怖い」「不気味」と感じる(谷)

完全に人間に近づくと → 再び「安心感」「共感」を抱くようになる

この谷に落ちる部分が『不気味の谷』です。

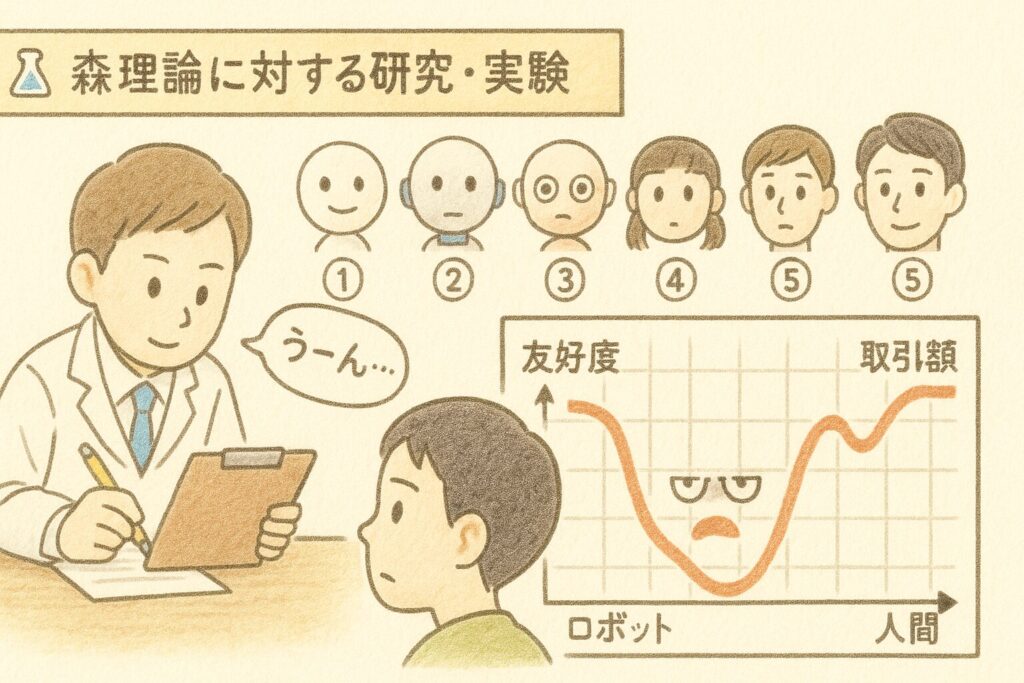

🧪 森理論に対する研究・実験

モリの理論はその後何年も注目されませんでしたが、2000年代以降、ロボットやCGの研究で再評価されました。

特に、80種類のロボット顔を被験者に評価させた実験では、「友好度」と「取引に投資する金額」の両方で谷の形(真ん中で急落する波形)が確認されました。

例えば顔が非常に人間に近づくと一時的に信頼や好感が下がり、その後再び回復するという結果が出ました。

なぜ注目されるのか?

🎬 映画やCG表現の例

映画『ザ・ポーラーエクスプレス』や『アドベンチャーズ・オブ・ティンティン』などでは、CGで作られた人物が「あまりにリアルなのにどこか怖い」と感じられる事例が多く、「観客の感情反応」に影響を与えました。

同様に、『ファイナルファンタジー』『Shrek』などでも、リアルすぎる描写が逆に違和感を招くことが報告されています。

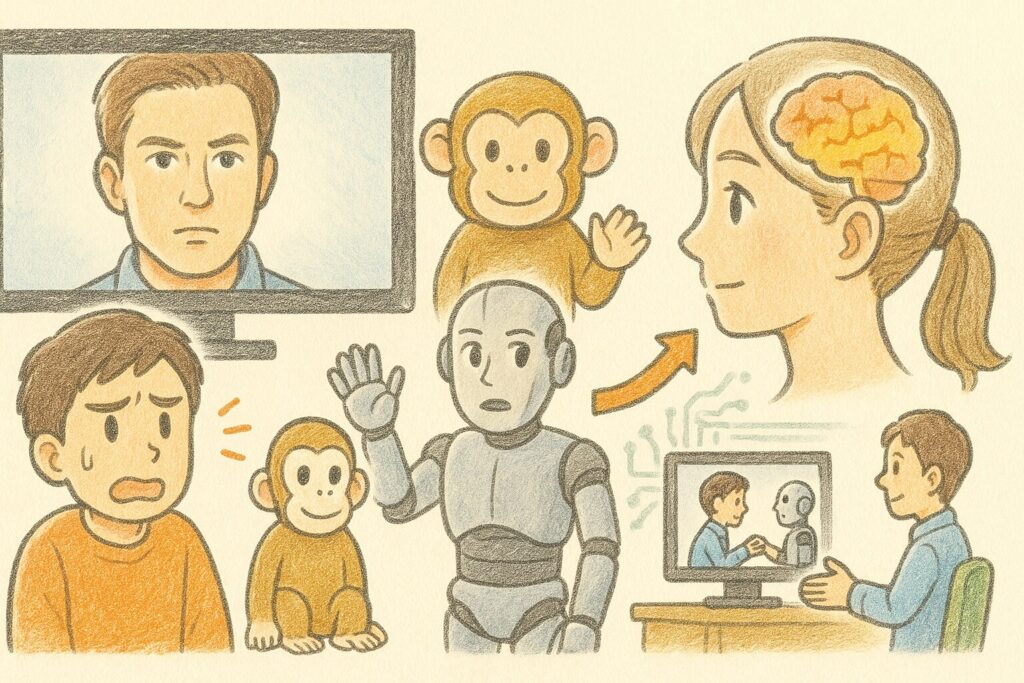

🧪 人間だけでなく他の生物でも?

サルを使った実験では、リアルな3D猿の顔よりも、より不自然な顔や本物の写真の方が視線を長く引きつけたという結果があり、不気味の谷は人間固有ではなく進化的な反応である可能性が示唆されました。

🧠 脳科学的な裏付け

カリフォルニア大学(UCSDほか)のfMRI研究では、「ほぼ人間に見えるロボット」を見たとき、視覚と動きの情報に不一致があると脳のパーリエタル皮質が活性化し、不快感につながる神経反応が示されました。これは、期待と現実のズレを脳が「予測エラー」として処理する結果です 。

🌍 現代における重要性と設計への示唆

日常に浸透するロボットやCGキャラ、AIアバターに対して、不気味の谷を避けた設計戦略が求められています。例えば、見た目だけリアルでも動きが不自然だと谷を誘発しますので、「見た目・動き・声すべての人間的調和」が必要です 。

さらに、信頼形成にも影響し、特にセラピーや高齢者ケアなど「信頼関係が重要な場面」では、谷を避ける配慮が不可欠です。

実生活への応用例

不気味の谷は、研究の中だけの現象ではありません。

私たちの日常生活の中でも、ごく身近に潜んでいます。それをうまく活かすことができれば、感情的な違和感を避ける「デザインの知恵」になります。

実生活での体験例

映画やゲームのキャラクターが「なんだか怖い」

たとえば、映画『ポーラー・エクスプレス』では、登場人物の顔が非常にリアルに描かれているのに「魂が宿っていないようで不気味」と感じた観客が多くいました。表情の動きが硬い、目の動きが滑らかでないなどの微妙な違いが、強い違和感につながります。

AI生成の顔や音声が「不自然に感じる」

最近では、SNS広告や顔認証アプリで登場するAI生成の人物画像に「何か変」「不安」と感じる人がいます。また、AIナレーションやボイスアシスタントが「滑らかすぎて逆に冷たく感じる」ことも、不気味の谷が関係しています。

活かし方・ヒント集

✅ バランスを取るデザイン

見た目・動き・音声の「リアルさの度合い」を揃えることで、谷の発生を抑えられます。

特にCGや3DCGでは、目の動きと声のタイミングがずれていると違和感が出やすいです。

✅ あえてデフォルメする(少し非現実に寄せる)

ディズニーやピクサー映画のキャラクターのように、リアルすぎない顔立ちや動きは親しみやすさを演出し、谷を回避しやすくなります。

ロボットも、人間と完全に同じではなく、ほんの少し「ロボットらしさ」がある方が受け入れられやすいのです。

✅ マーケティングでも注意

リアルすぎるCGキャラが登場する広告は、消費者に「押しつけがましい」「怖い」と不快感を与えることがあります。

アバターやバーチャル店員などは、愛嬌や個性を持たせることで信頼感が高まります。

注意点や誤解されがちな点

不気味の谷という言葉はよく知られていますが、実際には多くの誤解や限界もあることに注意が必要です。

誤解されがちな点

「すべての人が同じように感じる」わけではない

不気味の谷は科学的に確立された法則ではなく、経験則です。

たとえば、CGに慣れている若い世代(Z世代など)は、リアルなCGキャラにもあまり違和感を覚えない傾向があります。

「リアル=必ず不気味」ではない

「リアルすぎるとダメ」という誤解もありますが、正しく設計すれば谷を感じさせないデザインも可能です。

Pixarやスタジオジブリの作品はその好例で、デフォルメしつつも感情移入しやすい設計がされています。

おまけコラム

言葉にひそむ「不気味の谷」

──言語のリアルと違和感

私たちはこれまで、「見た目」や「動き」といった視覚的・身体的リアルさと不気味の谷の関係についてお話ししてきました。

しかし最近では、その「違和感の谷」が、言葉や文章そのものにも存在することが分かってきています。

🧠 生成AIの文章が「どこか引っかかる」と感じたことはありませんか?

たとえば──

「この文章、ちゃんとしている。でもなぜか心に届かない。」

「一見自然だけど、共感できない。なぜか“冷たい”気がする。」

それは、言葉における“不気味の谷”かもしれません。

近年、生成AI(ChatGPTやBardなど)が生成する文章は、文法的に正しく、読みやすく、構成も整っています。

にもかかわらず、読んだあとに「モヤッとする」「人間が書いた文章とは何か違う」と感じることがあります。

この微妙な「ズレ」。それがまさに言語における不気味の谷の一種です。

📚 どこに違和感が生まれるのか?

専門家の間では、以下のようなポイントが言語的な不気味の谷を生み出す要因として挙げられています。

感情の“温度”が均一すぎる

AIは自然な表現は得意でも、「揺れ」や「葛藤」といった感情の濃淡を自発的に描くのがまだ苦手です。

そのため、どこか平板で、心にひっかかりが残らない印象になりやすいのです。

本音と建前の微妙なズレ

日本語には、「察する文化」や「あいまいさを受け入れる感性」があります。

しかしAIは、論理的・明確な表現に寄りがちで、「行間に含まれた意図」が不足し、“言外の空気感”の再現が難しいことがあります。

表面は整っていても、文脈の深さが足りない

一見もっともらしく見える文章でも、読み進めるうちに「この話、どこか噛み合ってない」と感じることがあります。

これは語彙の整合性は保たれていても、深層の“人間らしさ”が抜け落ちていることに由来します。

🔎 言葉の「リアルさ」にもバランスがある

ここまでくると、見た目や音声と同様に、「言葉」もリアルさを追求すればするほど、逆に谷に落ちる可能性があることがわかります。

つまり、言語表現にも“ちょうどよいリアル”のポイントがあるのです。

この視点は、ライティング、ナレーション、広告、教育、カスタマーサポートなど、幅広い実務に活かせます。

🌐 実際の応用

言葉の不気味の谷を乗り越えるには?

以下のような対策が有効だと考えられています。

| 問題点 | 回避のための工夫 |

|---|---|

| 感情表現が平板 | 文体に強弱や感情の「揺れ」を意識する |

| 距離感が不自然 | 話し言葉・口語・比喩を意図的に挿入する |

| 空気感が足りない | 「察し」「共感」を込めた文末表現を活用する |

| 文脈の深さがない | 実体験・たとえ話を織り交ぜる |

実際、多くの人が「AIの説明文は完璧。でも心が動かない」と感じるのは、この“言語的な谷”にハマっているからかもしれません。

🗣「生成AIの言葉も、人の心に近づける」——それは可能なのか?

もちろん可能です。

むしろ、それこそが今後のライティングやデザインにおいて最も大切なテーマの一つです。

私たちがどのように「リアルさ」と「親しみ」のバランスを取っていくか。

それが、今後のコミュニケーションの設計における最大の課題であり、創造の源となるのです。

あなたの「違和感」、それは“言葉の谷”かもしれません

文章に温度を感じるか。

言葉に、相手の顔が浮かぶか。

これは、人と人が繋がるための根っこにある問いです。

生成AIが言葉の巧みさを増しても、人間の“気配”を帯びた言葉には、まだ追いつけない。

そこにあるのは、単なるスキルではなく、“共感”と“余白”が織りなす不完全な美しさかもしれません。

あなたが次に読む文章に、「リアルすぎて不気味」「ちょうどよく共感できる」そんな違いを感じたら、ぜひ一度立ち止まってみてください。

それは、言葉の中にある「不気味の谷」の輪郭を、あなた自身が発見した瞬間かもしれません。

まとめ・考察

「不気味の谷とは、人間らしくなりすぎた時に生じる違和感や拒否感」のことです。

この現象は、人間の認知と期待に対する深いメッセージです。「人間らしさとは何か」「形と動きと感情の一致」が重要であるという心理的制約を示しています。

たとえば広告やAIキャラを設計するとき、あえて少し「味つけ」を薄くすることで好感度を最大化できるかもしれません。

あなたなら、どんなロボットやキャラを設計しますか?

また日常で「なんだか怖い」と感じたその理由は、不気味の谷かもしれません。

更に学びたい人へ

📖『いつか、あの博物館で。アンドロイドと不気味の谷』

著者:朝比奈あすか

出版社:東京書籍

本の特徴:中学生4人の群像劇を通じて、アンドロイドや他者理解を描いた物語。科学や哲学的テーマが自然に物語に溶け込んでいて、単なるSF作品ではなく人間らしさを問う深い内容です。

おすすめポイント:「不気味の谷」という心理現象を直接描写しているわけではないものの、「似ているのに人間じゃないもの」に対する感情のズレを、中学生の視点から物語的に体験できるため、この現象を感覚的に理解する入門として最適です。

📘『ロボット考学と人間―未来のためのロボット工学―』

著者:森政弘(「不気味の谷」理論を提唱したロボット工学者)

出版社:オーム社

本の特徴:ロボットとは何か、人間とは何かという根源的なテーマを、実践的技術・哲学的視座・設計者としての視点から幅広く論じています。連載をまとめた書籍で、読みやすく知的刺激も多い一冊。

おすすめポイント:理論的起源に触れ、不気味の谷の提唱者による考察が直接読める貴重な書。「なぜそのような現象が生まれたのか」を深く知りたい方に非常に向いています。

📕『不気味の谷 人間のようなロボットと機械のリアリズムの限界を探る』

著者:Fouad Sabry(日本語翻訳版)

出版社:電子書籍版

本の特徴:専門知識がなくても理解しやすいレベルで、不気味の谷現象の構造や心理反応のメカニズムを丁寧に解説。イラストや事例も用いて、初めての人でも読み進めやすい形式。

おすすめポイント:初学者や初めて現象を知る人向けに最適で、現象そのものの定義・背景・実生活への応用などを平易にまとめています。スマートフォンでも読みやすい電子書籍形式です。

| タイトル | 著者 | 出版社 | 特徴 | 不気味の谷理解におすすめな理由 |

|---|---|---|---|---|

| いつか、あの博物館で。アンドロイドと不気味の谷 | 朝比奈あすか | 東京書籍 | 物語/群像劇 | 心理的違和感を物語で体験的に理解できる |

| ロボット考学と人間 | 森政弘 | オーム社 | 理論・技術・哲学 | 提唱者の視点で深く現象を理解できる |

| 不気味の谷…限界を探る | Fouad Sabry(訳) | 電子書籍翻訳版 | 平易な概説書 | 初心者向けに整った入門書として最適 |

✨ 締めくくりに寄せて

「不気味の谷」という一見マニアックに思えるこの現象は、実はとても身近で、私たちの日常の中に静かに潜んでいます。

リアルなCGに違和感を抱いたとき、AIの声が冷たく感じられたとき、それは心が“違い”に敏感に反応している証拠です。

見た目、動き、言葉、表情。

「人間らしさ」のバランスがほんの少し崩れるだけで、私たちはその存在に不安や警戒を感じてしまいます。

でも、それは悪いことではありません。

むしろそれは、人間が「本物」を見極めようとする、自然な感性なのかもしれません。

今後、ロボットやAIがさらに私たちの生活に溶け込んでいく中で、この現象を正しく理解し、うまく付き合うことは、これからの社会に必要な“教養”のひとつになるでしょう。

補足・注意

本記事は、筆者個人が調べられる範囲でまとめたものであり、唯一の正解ではありません。

研究が進むにつれて、新たな視点や考察が登場する可能性がありますので、ぜひ読者ご自身でも調べてみてください。

🧭 本記事のスタンス

どうか今回の内容を、みなさん自身が興味を広げ、さらに深く学ぶための“入り口”として活用していただければ嬉しく思います。

違和感の“谷”に気づけることは、他者との距離を丁寧に測ろうとする感性のあらわれです。

どうか、あなた自身の感覚を信じて、その谷を越えた先にある“本当のつながり”を探し続けてください。

またその旅の途中で、お会いできる日を楽しみにしています。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント