『多元的無知(たげんてきむち)』とは?集団で見過ごしがちな心理現象とその危険性

ある日の学校の授業で、

先生は「質問があれば手を挙げてください」と言いました。

しかし、教室の中で誰も手を挙げませんでした。

自分も疑問に思っていたけれど、

他の人も手を挙げないので

「自分だけが理解できていないのかな」

と感じ、

結局手を挙げませんでした。

授業後、周りの友達と話してみると、

みんなが同じように疑問を持っていたことが分かりました。

後で他の人たちも疑問を抱えていたことが分かると、

不思議に思いませんか?

実は、これは『多元的無知』という心理的現象が関係しているんです。

この記事では、

この現象の背後に隠された心理を解説し、

あなたの生活にも影響を与える可能性のある事象を深掘りします。

「意外と身近にあるこの現象、

実は私たちの行動に大きな影響を与えているかもしれません。」

この記事を読むことで、「多元的無知」という現象の本質を理解し、日常生活や仕事、人間関係においてこの現象を避ける方法や対処法を学ぶことができます。集団での行動が誤った方向に進むのを防ぐためにも、ぜひ知っておいてほしい心理学的な知識です。

すぐに理解できる結論

まず結論からお伝えすると、

『多元的無知』とは、

周囲の行動や反応を見て、自分もその行動を真似してしまう心理現象です。

自分が疑問を持っていても、周りの人が疑問を抱えていないように見えると、

自分だけが異なると感じて手を挙げずに黙ってしまいます。

これは、集団で行動する際にしばしば見られます。

こうした状況は、集団内での間違った認識や行動を引き起こし、

時には危険な結果を招くこともあります。

多元的無知とは?

多元的無知(たげんてきむち)は、

1950年代に

アメリカの社会心理学者

フロイド・ヘンリー・オートポート(Floyd Henry Allport)

によって提唱された現象です。

この現象は、

集団内で誰もが疑問や不安を感じているにもかかわらず、

他の人がその感情を表に出さないため、

自分もそれを隠し、

結果的に誰も問題に対して積極的に発言しないという心理的な動きを指します。

フロイド・ヘンリー・オートポートの人物背景

彼は、社会心理学の分野における先駆者の一人として、

集団の中で人々がどのようにして他者の行動や反応を見て、

自分の行動や意見を決定するのかについて多くの研究を行いました。

社会的な影響が個人に与える効果に注目し、

その影響がどのように集団行動に反映されるかを深く掘り下げました。

1886年にアメリカのインディアナ州で生まれ、

心理学者として長いキャリアを積みました。

彼は心理学を人間の社会的な行動や集団の動態を理解するためのツールとして活用しました。

特に、社会的な影響力や集団内での意見の形成に関する研究を行い、

社会心理学という分野を確立する上で重要な役割を果たしました。

オートポートは、

個人が他者と相互作用することで、

どのように行動を決定するのか、

またその結果として集団の行動がどのように形成されるのかを研究しました。

彼は心理学者としての仕事を通して、

個々の心理状態だけでなく、

集団全体のダイナミクスに強い関心を持ち、

集団の中での人々の行動がどのように異なる心理状態を生み出すのかを

明らかにしようとしました。

提唱の背景

オートポートが「多元的無知」を提唱した背景には、

第二次世界大戦後の社会的な変動がありました。

戦後、

社会や文化の急激な変化とともに、

集団内での意思決定や行動が個人に与える影響が強調されるようになりました。

この時期、

社会心理学の研究は、

戦争や政治的な出来事が個人の行動に

どのように影響を与えるかを考える上で重要な役割を果たしました。

オートポートは、

集団内での個人の行動がどのように制約されるのか、

また集団内で誰もが同じような感情や意見を持ちながらも、

誰もそれを表に出さないことに注目しました。

オートポートがこの概念を提唱した背景には、

集団の中で個人が自分の意見を言わず、

周りの反応に依存して行動することによる

不合理な結果を避けるための研究がありました。

特に、

集団内での異なる意見や疑問が表に出ないことで、

集団として不正確な意思決定が行われるという現象に注目し、

それが「多元的無知」として体系化されました。

例えば、

会議の中で全員が何かを考えていても、

誰も発言しない状況を想像してください。

一人がその問題について発言すると、

他の人たちはその意見が間違っているのではないかと恐れたり、

周囲の反応を気にして口をつぐんでしまいます。

その結果、

集団内で疑問や不安が共有されることなく、

問題が放置されてしまうのです。

オートポートは、

この現象を調査する中で、

人々が集団内で

「自分だけが異なる意見を持っているのではないか」

と感じ、

それによって自己主張を控える心理的メカニズムを明らかにしました。

この現象は集団の意思決定に影響を与えるだけでなく、

誤った判断を引き起こす危険性もあります。

なぜ注目されるのか?

多元的無知は、

集団での意思決定や行動に大きな影響を与えるため、

社会心理学において重要な概念です。

例えば、

緊急時に集団内で誰も行動を起こさないことがよくあります。

これは、

「バイスタンダー効果」

という現象の一環で、

周囲の反応を見て誰も行動しないという結果を招くことがあります。

消防車が火災現場に到着した際、

周りの人々が

「自分だけが行動すべきではないのではないか」

と思い込み、

誰も動かないという事態です。

さらに、

企業内の意思決定や政治的判断においても、

多元的無知は深刻な問題を引き起こします。

特に、

上司や権威者の反応に影響されて意見を出せない場合、

誤った方向へ集団が導かれることがあるのです。

オンライン掲示板やSNSの世界でも

この現象は顕著です。

匿名性や他人の反応を気にすることが原因で、

自分の意見を表現できず、結果として無関心が広がり、

集団的に誤った判断を下すことがあります。

実生活への応用例

日常で感じられる具体例と詳しい状況

仕事や学校での会議

例えば、

会議で他の人が意見を言わないと、

自分も意見を言うのがためらわれることがあります。

多元的無知が発生するのは、

周りが黙っていると

「もしかして、自分の意見が間違っているのでは?」

と思ってしまうためです。

特に、

新しいアイデアや反対意見を出しにくい場合、

誰かが言葉を発していないと、

参加者全員が

「誰もが同じ認識をしているのだろう」

と無意識に感じてしまいます。

たとえば、

会議中に自分が疑問に思っている点があっても、

周りの反応を見て

「他の人も何も言っていないから、私だけが変に思っているのかもしれない」

と考え、

発言を控えることがあります。

この状況が続くと、

重要な問題が解決されず、

結論が誤った方向に進んでしまうことがあります。

SNSや掲示板

オンラインの掲示板やSNSでも同じ現象が起こりやすいです。

自分が発言したいことがあるけれど、

他の人たちの反応を気にして

発言しづらいと感じることがよくあります。

「もし自分と違う意見を持つ人が多かったら、反論されるのではないか」

と思い込み、

発言を控えることがあります。

結果として、

誰も発言しなくなり、

疑問や問題が表面化しないまま放置されてしまいます。

このような場面では、

多元的無知が人々に影響を与えており、

誤解が生まれることを避けるためには、個

々の意見が重要であると認識することが大切です。

この現象の活かし方・打破のヒント

多元的無知を打破するためには、

まず自分の意見に自信を持つことが重要です。

周りの人が反応しないときでも、

「自分が正しいか間違っているかは関係なく、私は自分の意見を表現するべきだ」

と意識することが大切です。

例えば、

会議中に他の人が発言しない場合、

自分が疑問に思っていることを率直に言うことが求められます。

「皆さん、これについてどう思いますか?」

という形で、

積極的に問題を提起することで、

他の人たちも自分の考えを表現しやすくなります。

発言をすることで、

集団の空気が変わり、

より良い意思決定に繋がることが多いです。

SNSや掲示板では、

他の人と異なる意見を恐れずに発言することが重要です。

自分の意見が間違っている可能性を心配するよりも、

他の人との意見交換を楽しむ気持ちで投稿することが、

健全な議論を生むきっかけになります。

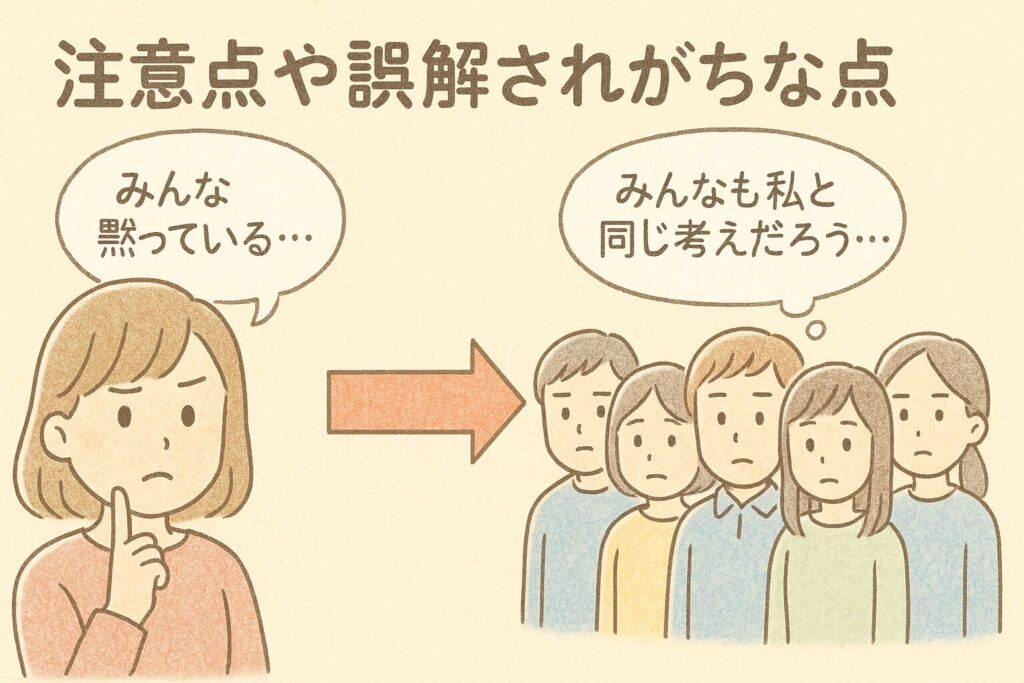

注意点や誤解されがちな点

誤解されがちな点

多元的無知が誤解される点として、

よく

「みんなが黙っているから自分も黙っている」

という単純な理由で説明されがちですが、

この現象の本質はもっと複雑です。

実際には、

集団内で無意識に行動を合わせることによって、

間違った方向に進んでしまうことが多いのです。

例えば、

みんなが何も言わないから自分も黙るというのは、

単に自分が他者の反応を気にしているだけの状況です。

しかし、

多元的無知の本質は、

個々人が同じ疑問や不安を抱えていながらも、

それを口に出せずに同じ認識のまま集団で誤った判断を下すことです。

この現象を誤解してしまうと、

問題を解決するための重要な発言が出なくなり、

最終的に誤った判断を招く危険性があります。

注意点と意識するべき点

誤解を避けるためには、

まず自分が持っている疑問を他の人も抱えている可能性が高いと考え、

勇気を持ってその疑問を口に出すことが大切です。

「他の人が反応していないから自分も言わない」

ということではなく、

「他の人も同じように考えているかもしれない」と

思い、

意見を出すことが、集団全体にとって有益です。

また、

集団内で自分の意見を言わないことで

集団が間違った認識を持ち続けることを防ぐため、

もし自分が疑問に思っている点があれば、

なるべく早くそれを共有することが重要です。

疑問を解消し、

集団全体の認識を正しくすることが、

最終的には最適な結論を導くための鍵となります。

おまけとしてのコラム

応用事例

多元的無知は、

日常生活の中でよく見られる現象であり、

その影響は思わぬところで現れます。

例えば、

新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック時、

マスクを外しても良いという状況になった際、

周りの人々が誰もマスクを外さないと、

つい自分もその流れに従ってしまうことがあります。

特に他の人が外さないから

自分だけが外していると思われることを恐れてしまうのです。

これは「多元的無知」が引き起こす一つの具体例です。

この現象が日常にどれほど影響を与えるのかを

理解することが重要です。

多元的無知は、

私たちが周囲の行動や反応に過剰に依存し、

自分の行動を決定してしまうことに関連しています。

そのため、

無意識のうちに集団の空気に流され、

誤った判断を下すことが多くなるのです。

危険な状況への影響

多元的無知は、

「バイスタンダー効果」

と呼ばれる現象とも密接に関連しています。

この現象は、

特に緊急事態や危機的状況でよく見られます。

例えば、

道路で事故が発生した場合、

周囲に人がたくさんいるのにもかかわらず、

誰も助けに行かないことがあります。

なぜなら、

誰もが

「他の誰かが助けるだろう」

と思ってしまうためです。

結果的に、

誰も行動せず、

事故が長時間放置されることになる場合もあります。

また、

消防車が火災現場に到着した際、

周りに人々がいるにもかかわらず、

誰も行動を起こさないことがあります。

「自分だけが行動すべきではないのではないか」

と思い込み、

周りの反応に頼り過ぎてしまうのです。

集団内での無言の合意が、

誰も動かない結果を生み出してしまうわけです。

これは緊急時に特に深刻であり、

早期対応がなければ事態が悪化する恐れがあります。

危険性とその影響

多元的無知の最大の危険性は、

緊急事態や重要な局面で

「集団内で誰も行動しない」

という事態が引き起こされる点にあります。

たとえば、

公共の場で事故が起こったときや、

緊急の問題に直面した際に、

周囲の反応に依存して自分も行動を起こさない場合、

助けが遅れることになりかねません。

周囲の反応を見て、

誰も行動しないと

「他の誰かがやるだろう」

と考え、

自分の行動を控えてしまうという心理が働くためです。

例えば、

火災現場に消防車が到着しても、

周りの人たちが何も行動しないと感じると、

自己判断で動くことをためらってしまいます。

このように、

周囲の人々が動かないことで、

無意識に自分も動かなくなり、

集団として行動を遅らせることになります。

結果的に、

迅速な対応がなされず、

事態が悪化する危険が高まります。

まとめ・考察

多元的無知という現象は、

集団内で誰もが疑問を持っていても、

それを言い出せない心理的な動きです。

この現象は、

集団の中で意見や行動がうまく機能しなくなる原因となります。

特に、

誰もが同じ問題を抱えているのに、

誰もそれを話さないという状況が続くと、

問題解決が遅れたり、

誤った方向に進んでしまうことがあります。

このような現象を理解することは、

新型コロナウイルスなどで、集団内での

意見の共有や行動の適切な導き方に役立ちます。

例えば、

会議の中で自分だけが異なる意見を持っていると感じることがあるかもしれません。

そのときに自分の意見を言わずに黙っていると、

集団が間違った認識のままで進んでしまう可能性が高くなります。

逆に、

自分の意見を言うことで、

他の人も安心して意見を出しやすくなり、

集団の意思決定がより健全なものになることが期待されます。

このように、

自分の意見に自信を持って行動することが、

集団全体の方向性を正しく導くために非常に重要です。

普段から、

周囲の反応に頼らず、

自分の意見をしっかりと表現することを意識することが、

この現象を防ぐための第一歩です。

あなたなら、この現象をどう活かしますか?

多元的無知を理解し、

意識的に対処することで、

日常のあらゆる場面で自分の意見をしっかり表現できるようになり、

より良い意思決定を導くことができるようになります。

もし、

あなたが会議の中で他の人が黙っているときに

発言する勇気を持つことができれば、

それが集団の意見交換を活性化させ、

より豊かな議論に繋がるでしょう。

更に学びたい人へ

📚 おすすめの書籍3選

『多元的無知:不人気な規範の維持メカニズム』

著者:岩谷 舟真、正木 郁太郎、村本 由紀子

出版社:東京大学出版会

概要:本書は、集団内での「多元的無知」現象がどのように生じ、

維持されるのかを実証的に検討しています。

個人の認知メカニズムから社会環境まで、

マイクロ・マクロ両面からの包括的な解明を目指しています。

『影響力の武器』

著者:ロバート・B・チャルディーニ

出版社:誠信書房

概要:社会心理学者であるロバート・チャルディーニによるこの本は、

人々がどのようにして他者からの影響を受けやすいのか、

またその影響力がどのように働くのかを解説しています。

「多元的無知」に関連した内容も含まれており、

集団の中でどうして人々が意見を言わなくなるのか、

その心理メカニズムを解き明かします。

広く読まれており、わかりやすい実例を豊富に紹介しています。

『人を動かす』

著者:デール・カーネギー

出版社:創元社

概要:長年にわたって読まれている自己啓発書で、

人間関係の重要な原則を紹介しています。

「他人とどう接するか」に焦点を当てていますが、

多元的無知にも通じる集団での影響力や、

誰もが意見を言わない状況を打破する方法について学べます。

難解な心理学用語は使われていないため、

一般の読者にも理解しやすい内容です。

締めの文章として

多元的無知は、

私たちが無意識に集団内で影響を受け、

重要な意見を見過ごしてしまう原因となることがあります。

自分の疑問や意見をしっかりと表現することで、

集団内での健全なコミュニケーションが生まれ、

より良い決定を導くことができるのです。

今日からでも、

自分の声を大切にし、

周りの反応に流されることなく、

積極的に行動してみましょう。

この小さな一歩が、

集団全体をより良い方向へ導くきっかけになるかもしれません。

補足注意

この記事は「多元的無知」についての

個人が調べられる範囲での説明であり、

基本的な説明と理解を深めるための入り口となるものであり、

すべての解釈が唯一の正解ではありません。

多元的無知の研究は現在も進行中であり、

新たな視点や解釈が今後生まれる可能性があります。

研究が進むことで、

この現象に対する新たな理解や対処法が明らかになるかもしれません。

🧭 本記事のスタンス

この記事は「これが唯一の答え」ではなく、

「読者が自分で疑問を持ち、その答えを追い求めるための入り口」

として書かれています。

多元的無知のように、

思い込みに流されず、

さまざまな視点を取り入れて、

さらに深い理解を目指してください。

このブログをきっかけに、

より深い文献や資料を通じて、

知識の扉を広げていくことをおすすめします。

私たちがこの現象を理解し、

日常の中で意識的に対処できるようになることが、

集団の意思決定をより良い方向に導くための第一歩だと言えるでしょう。

多元的無知を打破し、

自分の声をしっかりと届けることで、

あなたの一歩が周りの意識を変える力になることを願っています。

今こそ、集団の中で無言の合意に流されることなく、

勇気を持って発言してみましょう。

それが未来を変える力になります。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

あなたの一歩が、みんなの未来を変えるかもしれません。

コメント