やる気が出ないのは普通だった?

『作業興奮』の脳科学で行動スイッチを入れる方法

意外と身近にある『作業興奮』のふしぎな現象

たとえば、こんな経験はありませんか?

「今日はなんだかやる気が出ないなあ…」

と、思いながら机に向かい、しぶしぶノートを開いて問題を1問だけ解いてみた。

すると不思議なことに、いつのまにか集中していて、気づけば1時間も勉強に没頭していた――。

こんなふうに、「最初はやる気がなかったのに、始めてみたら止まらなくなった」ということ、よくありますよね。

「ナンデ? どうして?」と不思議に思った方へ。

その“ナゾ”を解くカギがあるんです。

お答えします!

それは…

『作業興奮(さぎょうこうふん)』

と呼ばれる、脳のとてもユニークなはたらきによるものなんです!

すぐに分かる結論

作業を始めると、脳の中で“やる気スイッチ”が自然に入って、集中しやすくなる――

それが『作業興奮』という現象です。

つまり、「やる気が出ないから始められない」ではなく、

「始めるからやる気が出てくる」という順番だったのです。

これは心理学や脳科学でも説明されている、れっきとした“脳のしくみ”なんですよ😊

「ちょっと始めてみるだけで、やる気があとからついてくる」という、とても前向きな現象なんですよ!

では、どうしてこんな現象が起こるのでしょう?

そして、それを私たちの日常にどう活かせば、もっとラクに勉強や仕事に向かえるのでしょうか?

読むことで、「やる気の正体」がわかってくるはずです😊

『作業興奮』とは?

「え? やる気って、行動するとあとから湧いてくるものなの?」

そうなんです。作業興奮とは、行動したあとに「やる気+集中」が自然にやってくる、ちょっと不思議な脳の現象なんです。

ポイントは「始めること」

脳は、行動しない状態ではスイッチはOFF。だけど、「まず手を動かしてみる」と、その刺激がスイッチとなってONに変わるんですね。

➤由来とクレペリンさんの物語

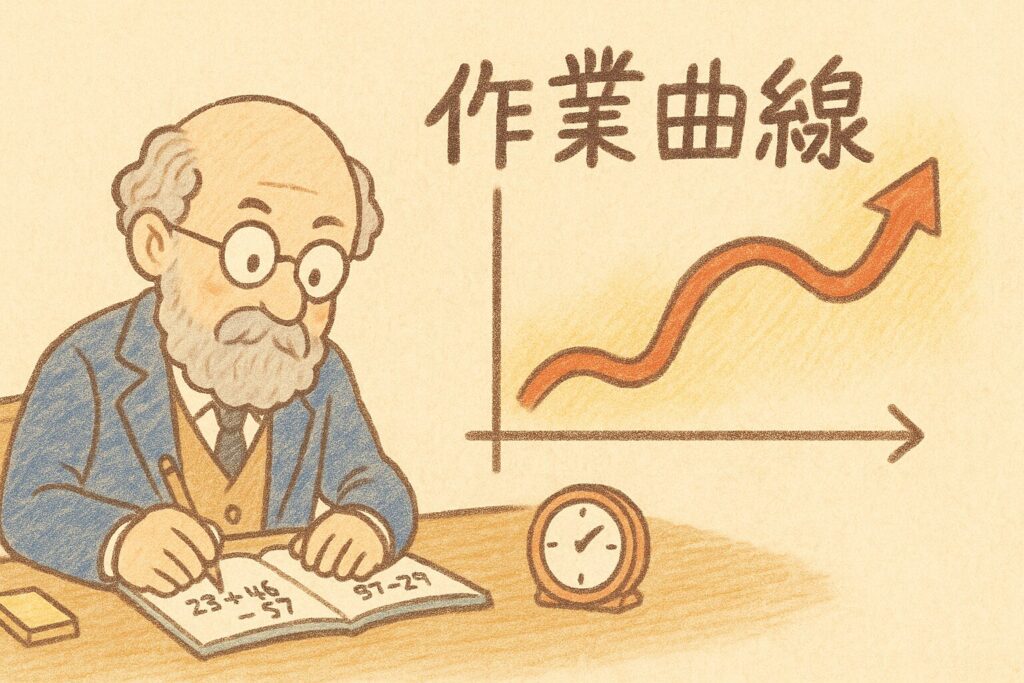

ドイツの心理学者、エミール・クレペリン博士(1865–1926)。

彼が行ったのは、被験者に「5分間ずっと計算→30分休憩→また計算」という、地味だけどしっかりした実験。すると――

始めてすぐパワーアップ!

休憩後からも3〜4分で再び効率アップ!

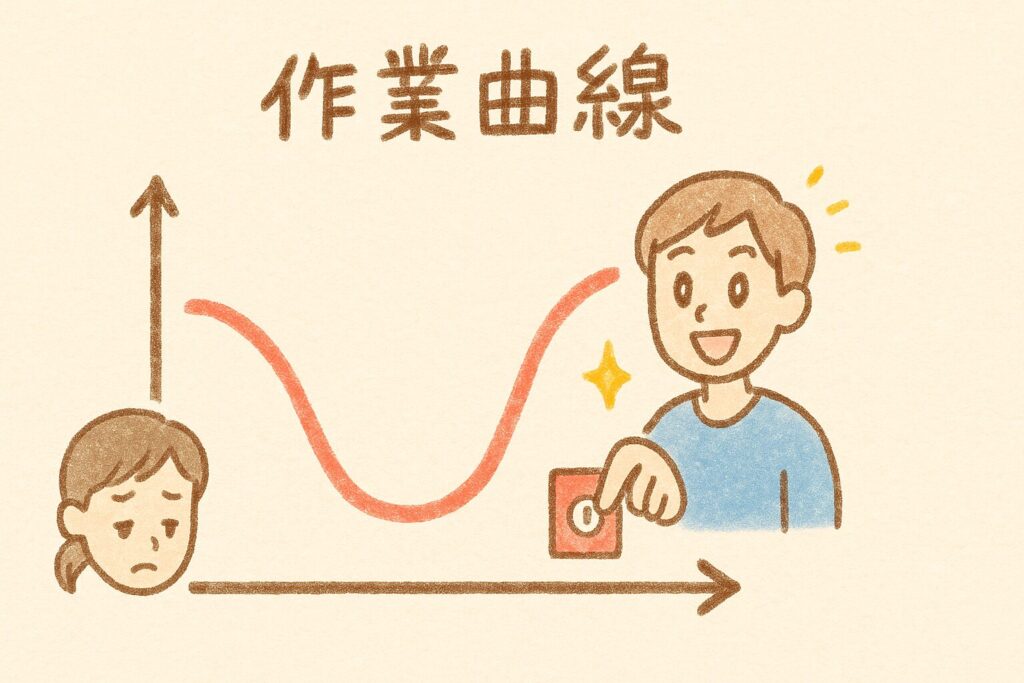

この様子を描いたのが、いわゆる「作業曲線」。

最初のU字→上昇→だんだん下降…という流れは、“人間のやる気のリズム”そのものです。

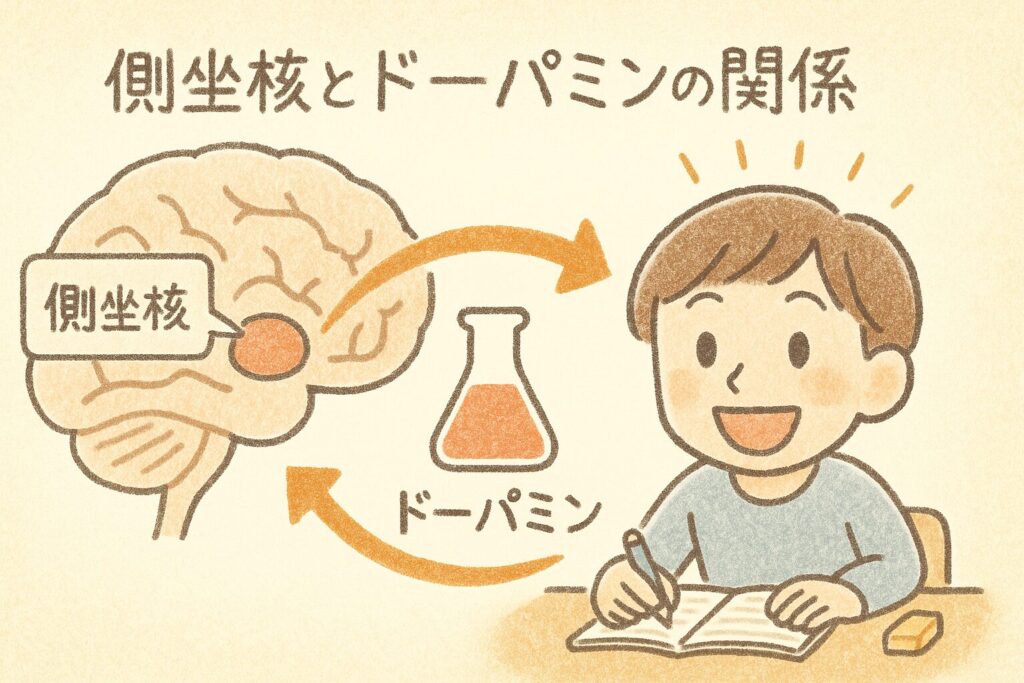

➤脳科学の視点:池谷裕二さんの解説

日本では脳科学者の池谷裕二教授が、

「行動を始めると脳の“側坐核”が刺激され、

ドーパミンが出て『集中モード』にスイッチが入るんです」とわかりやすく説明しています。

ピアノの練習で指が自然に動き出すように、“身体が脳を動かす”イメージですね。

なぜ注目されるのか?

「やる気が出ない…」って思ったこと、ありますよね?

これ、実は日本だけじゃなく世界中の“働く人”や“勉強する人”が共通で抱える悩みなんです。

その解決策として“行動することで脳のスイッチを入れる”作業興奮が、今、すごく注目されています。

➤古典実験で明らかにされたリズム

クレペリン博士が1902年に行った実験では、

作業を始めて5〜10分後

休憩のあと3〜4分後

に効率の急上昇が見られたことから、

“やる気のピーク”がタイミングで起こるということが科学的に証明されました。

➤現代の私たちにも効果あり!

スマホやSNSで気が散りがちな現代人も、

「まず5分だけ」と始めると、気づけば30分以上続けられるという例も実験されています。

これは、側坐核→ドーパミン→集中という脳の“スイッチチェーン”が働いている証拠です。

🧠 側坐核(そくざかく)とは?

● 側坐核はどこにある?

側坐核は、脳の「大脳基底核(だいのうきていかく)」と呼ばれる深い部分にあります。

具体的には、おでこの奥あたり、脳の中央のやや下部に位置しています。

🔍 正確には「線条体(せんじょうたい)」という部位の一部です。線条体は、意思決定や運動制御、報酬処理に関与している領域です。

● 側坐核の役割・仕事とは?

側坐核の主な役割は、次の3つです

| 働き | 説明 |

|---|---|

| ✅ 報酬系の中枢 | 「やった!」という快感・報酬感に強く反応する |

| ✅ 意欲・モチベーションの調整 | 「もっとやりたい!」というやる気スイッチ |

| ✅ 行動のスタートを促す | 行動開始のタイミングをつかさどる |

つまり、「何かを始めたときに、楽しくなってきた」「続けたいと思った」という感情は、まさにこの側坐核の働きなのです。

💫 ドーパミンとは?

● ドーパミンの基本情報

ドーパミンは、脳内で使われる神経伝達物質(いわば脳の“メッセージ物質”)のひとつです。

わかりやすく言えば、脳内の「ごほうびホルモン」「やる気ホルモン」とも言われます。

🧠 例えると?

側坐核は、やる気の“点火装置”。

ドーパミンは、その装置に火をつける“燃料”のようなものです。

始めの「ちょっとした行動」がこのシステムを回し始め、作業興奮につながるのです。

🔍 補足:ドーパミンが不足したら?

ドーパミンの分泌が少ないと…

やる気が出ない

喜びを感じにくい

注意力が低下する

といった症状が出ます。実際、パーキンソン病やうつ病の一因にも関連しているとされ、モチベーションや心の健康に深く関わる物質です。

✅実生活への応用例

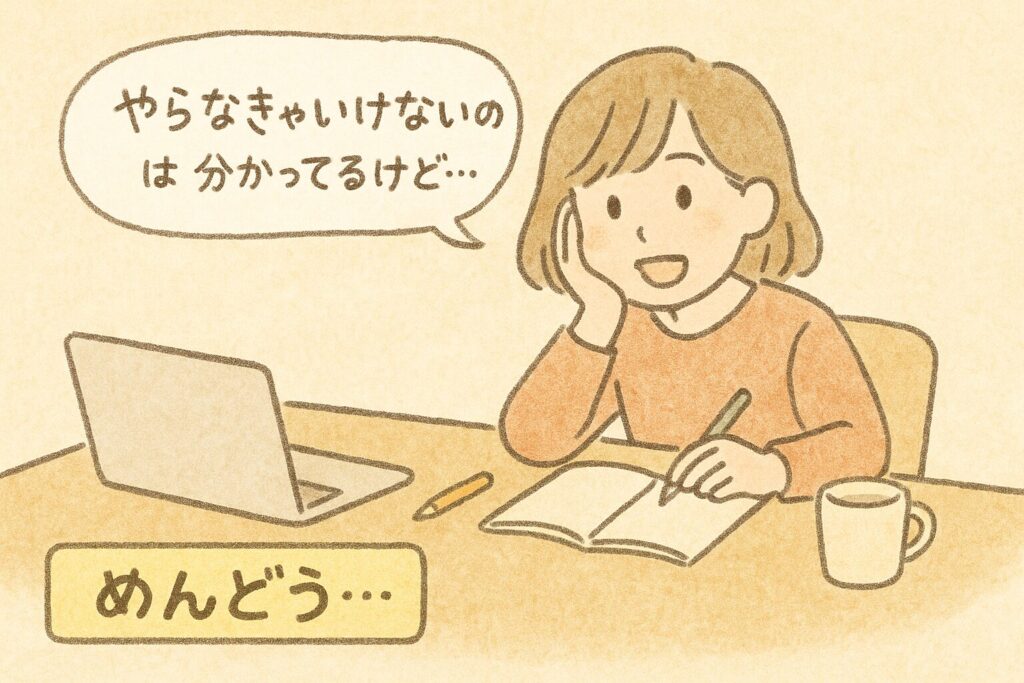

🏠「めんどう…」を超える“始め方のコツ”

「やらなきゃいけないのは分かってる。でも、体が動かない…」

こんなとき、あなたはどうしていますか?

実はその「始められない」という状態こそ、作業興奮の前段階なんです。

逆に言えば、「始めてさえしまえば、自然にスイッチが入る」ということ。

だからこそ、ポイントは“ハードルを下げて始めること”。

✅ 具体的な活用アイデア

📚 勉強・資格試験

「まずは1問だけ」「まず5分だけ読書」と決めて着手。

→ 脳が「できた!」と感じた瞬間に、側坐核が反応してやる気がじわっと湧きます。

🧹 掃除・片付け

「机の上のゴミだけ捨てよう」「1枚だけ服をたたもう」

→ 体を動かすことで脳が活性化。「もっときれいにしたい」という気持ちが後からやってきます。

💻 在宅ワーク

「メールを1通読むだけ」「議事録を開くだけ」

→ タスクの“準備運動”をすることで本作業へスムーズに移行できます。

🏃♂️ 運動・健康管理

「3分ストレッチ」「外に出て深呼吸」からスタート。

→ 体のリズムに脳が引っ張られて“やる気の波”がやってきます。

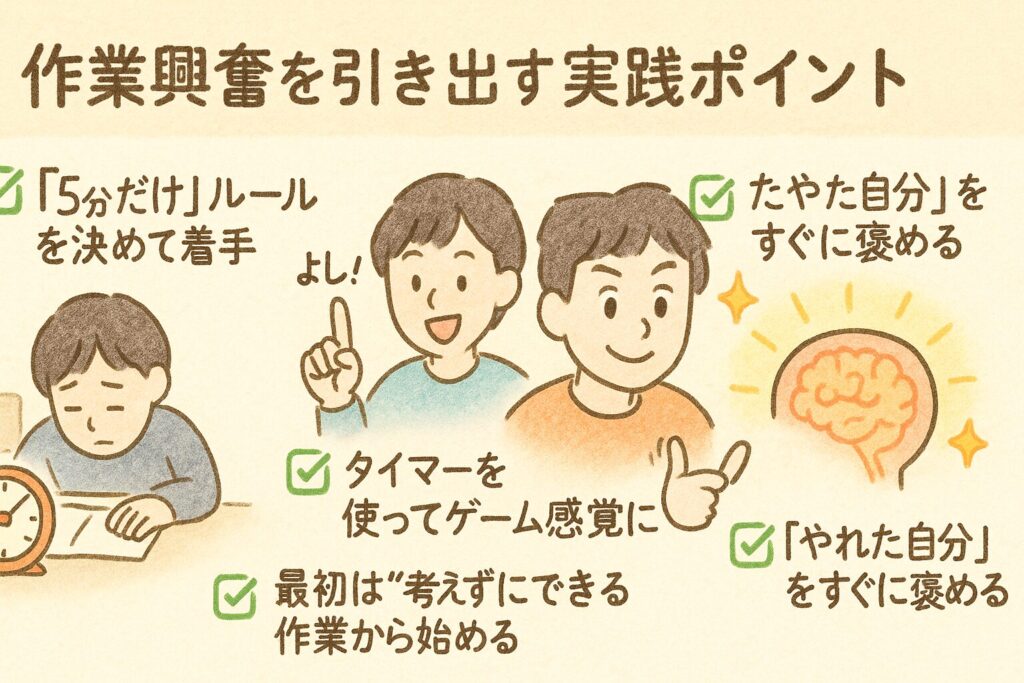

📌作業興奮を引き出す実践ポイント

✅ 「5分だけ」ルールを決めて着手

✅ 声に出す/ジェスチャーを加える(脳に多感覚刺激を与える)

✅ タイマーを使ってゲーム感覚に(達成感を作る)

✅ 最初は“考えずにできる作業”から始める

✅ 「やれた自分」をすぐに褒める(報酬感→側坐核が活性)

🛑注意点や誤解されがちな点

「作業興奮、万能じゃないんです」

作業興奮はたしかに強力なしくみです。

でも、「どんなときでも必ずやる気になる」わけではないという点には注意が必要です。

❌ 誤解①:どんな作業でも起こる?

→ NO。特に難解な作業、答えの見えない課題、思考を要するタスクでは効果が出にくいのです。

例)「小論文を書く」「研究テーマを一から構築する」など。

→これらはむしろ“思考のフリーズ”を招きやすく、先に整理作業や環境整備をする方が有効です。

❌ 誤解②:ずっと続けられる?

→ 脳は興奮状態が長時間続くと疲れます。

作業興奮は短期的な集中を高めますが、「休憩なし」で無理をすると、脳疲労による集中ダウンや判断力低下が起こります。

📌おすすめ:

25分作業+5分休憩(ポモドーロ・テクニック)

1時間ごとにストレッチ・水分補給

❌ 誤解③:これだけに頼ればOK?

→ 単純作業だけに快感を求めるようになると、深い思考や創造的作業がおろそかになるリスクも。

例:「SNSチェック」「ToDoリストの完了」に満足してしまい、本来の大事な目標が後回しになるなど。

✅ 注意点まとめ

🔺 作業興奮は「単純作業」ほど発動しやすい

🔺 「考える系タスク」は準備や環境作りからスタートが◎

🔺 長時間続けるより「短く区切って」繰り返す

🔺 過信せず「作業興奮+仕組み化」のバランスが大切

「作業興奮」は、最初の小さな行動によって脳の“やる気スイッチ”が入る現象です。勉強や掃除、仕事など、始めるのが億劫なときこそ「5分だけ」「1つだけ」やってみることで、自然と集中力が高まり、やる気が後からついてきます。

ただし、すべての作業でこの現象が起こるわけではなく、特に複雑で負荷の高いタスクでは効果が出にくいこともあります。また、長時間の作業には疲労が伴うため、こまめな休憩やタスクの切り替えが必要です。作業興奮に頼りすぎず、あくまで「きっかけ」として上手に活用することが大切です。

🗒️おまけコラム

子どもも大人も使える「作業興奮の魔法」

「やる気が出るまで待っていたら、いつまでたっても動けない…」

これは子どもにも、大人にもよくある悩みですよね。

でも実は、“やる気は行動のあとについてくる”ということを知っておくだけで、すぐにでもできることがあるんです。

たとえば小学生の宿題なら、「漢字1問だけ」「音読1ページだけ」から始めるだけでいいんです。

その“最初の一歩”が、脳の側坐核に刺激を与えてやる気のエンジンを動かします。

同じように、社会人なら「メールを1通読む」「会議の資料を開くだけ」でOK。

一歩踏み出せば、不思議と体が自然に動き出します。

部屋の掃除も同じ。最初にゴミをひとつ拾っただけで、急にやる気がわいて、気づけば床を磨き、クローゼットまで片づけていた…なんて経験、ありませんか?

作業興奮は、「やる気がある人」だけのものではありません。

むしろ、「やる気が出ない人こそ使うべき魔法」なんです。

🧭まとめ・考察

やる気は、“あとから”やってくる

「やる気が出ないからできない」のではなく、

「やってみたら、やる気が出てきた」。

この逆転の発想こそが、作業興奮の本質です。

私たちは「やる気があると行動できる」と思いがちですが、実際は行動することでやる気は生まれるのです。

この原理を知っているだけで、「めんどう」が減り、「自分に甘い」と責めることも少なくなります。

大切なのは、“完璧に始めること”ではありません。

たとえば「5分だけでいい」と自分に許しを与え、動き出すこと。

この柔らかなスタートが、あなたの毎日にリズムをつくってくれます。

🔍 作業興奮は、まるで「エンジンをかけたばかりの車」みたいなもの。

最初の1メートルを動かすには少し力がいりますが、動き始めればスイスイと進み始めます。

最初の一歩が重たいときは、「まず手を動かしてみる」だけでOK。

やる気は、“あなたが動き出すのを待っている”のです。

❓読者への問いかけ

あなたはどんな場面で、この「作業興奮」を活かしてみたいですか?

「今日はめんどう…」と思ったときこそ、この記事を思い出してくださいね。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『すぐやる脳』

『脳はなにかと言い訳する ― 人は幸せになるようにできていた!?』

『イライラしない本 ネガティブ感情の整理法』

🔗特徴とおすすめ理由

『すぐやる脳』

著:菅原道仁

出版社:サンマーク出版

特徴:現役の脳神経外科医である著者が、ドーパミンによる「やりだしてから集中し始める脳の仕組み」をわかりやすく解説。冒頭から「これが作業興奮です」と明示されており、実践的なテクニックも豊富に紹介されています。

おすすめ理由:科学的根拠がありながら平易な言葉で理解しやすく、すぐに実生活で試せるヒントも満載。まず手に取る一冊として最適です。

『脳はなにかと言い訳する ― 人は幸せになるようにできていた!?』

著:池谷裕二

出版社:新潮文庫

特徴:作業興奮という現象をはじめとした脳科学の知見をエッセイ形式で柔らかく紹介。「やる気はあとからやってくる」ことの心理学的・脳科学的背景が詳しく述べられています。

おすすめ理由:作業興奮という言葉が世間に広まるきっかけとなった一冊で、著者の専門性と読みやすさのバランスが秀逸です。

『イライラしない本 ネガティブ感情の整理法』

著:齋藤孝

出版社:幻冬舎

特徴:教育学者である齋藤孝氏が、ネガティブ感情の整理法として「単純作業に没頭する=作業興奮」へのアプローチを紹介。ストレスやイライラ時に効果的な行動療法として活用できます。

おすすめ理由:感情コントロールをテーマにしつつ、作業興奮を活用する実践法として読者共感を呼ぶ実例が豊富。気分を切り替えたいときのガイドとして有効です。

| 書籍名 | 著者 | 出版社 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|---|

| すぐやる脳 | 菅原道仁 | サンマーク出版 | 脳神経外科医による科学+即効テクニック | 行動をすぐに起こしたい人 |

| 脳はなにかと言い訳する | 池谷裕二 | 新潮文庫 | 脳科学知識+読みやすさ | 作業興奮を背景から理解したい人 |

| イライラしない本 | 齋藤孝 | 幻冬舎 | 感情整理+作業興奮の応用 | ストレス解消・気分転換をしたい人 |

📝結びとして

やる気は、「行動するあなた」についてくる。

「やる気がないからできない」と思っていたことが、実は「始めるからやる気が出る」のだと知るだけで、明日からの行動が少し軽くなるかもしれません。

作業興奮という脳の自然なしくみは、特別な人だけの能力ではなく、誰にでも備わっている“後からやる気が湧くシステム”です。

まずは小さな一歩から。「5分だけ」「1つだけ」でも構いません。

行動することで、あなたの中にあるやる気のスイッチが静かに、でも確実に入っていくはずです。

🔎補足注意

研究は今も進んでいます

本記事の内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる文献・公的な脳科学サイト・大学研究資料などを元に丁寧に調査したものです。

しかし、脳のしくみや心理現象は常に研究が進んでおり、今後、新しい発見や理論が加わる可能性があります。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「これが唯一の正解です」と断言するものではなく、

「あなたが興味を持ち、自分自身で試し、深めていくための“入り口”」です。

もしこのブログで「作業興奮」という現象に少しでも心が動いたなら、

その小さな興味こそが、学びのスイッチです。

ぜひご自身でも文献や資料を手に取り、

その“やる気のしくみ”を、あなた自身の知識として深めてみてください。

そこから始まる探求も、またひとつの作業興奮なのかもしれません。

どうか、あなた自身の感覚や日常の中で、「作業興奮」という力を体験してみてください。

あなたの“ちょっと始めてみる”その一歩が、きっと明日の自分を動かす

――まさに作業興奮のはじまりです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント