「頑張ってもムダ…」と感じたあなたへ──『学習性無力感』を知ると心が軽くなる話

「頑張っても意味がない」――その気持ちは、実はとても自然な反応です

「もうムリかも…」と思っていませんか?

検定試験を何度受けても合格できない。

毎日しっかり勉強しているのに、結果が出ない。

やがてあなたの中に、こんな気持ちが芽生えるかもしれません。

「どうせ、またダメかもしれない」

「頑張っても意味ないし、やるだけ損かも」

それはまさに、『学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん)』

と呼ばれる心理現象の典型です。

このブログ記事では、そんなあなたの不安やモヤモヤを、心理学的な視点で解き明かします。

読み終えた頃には「もう一度、やってみようかな」と思える自分に出会えるはずです。

すぐに理解できる結論

「もうやだ… どうせまたダメなんだ」

そんなふうに感じたことはありませんか?

たとえば、漢字テストのためにたくさん練習したのに、思ったより点数が取れなかったとき。

何回も発表の練習をしたのに、本番でうまく話せなかったとき。

そういうとき、人は「どうせ何をやっても失敗するんだ」と思ってしまうことがあります。

これを心理学では、『学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん)』と呼びます。

🧠 学習性無力感って?

何度も失敗したり、がんばっても結果が出なかったりすると、

「どうせムリ」「がんばってもムダ」と思い込んでしまって、

本当はできることにもチャレンジできなくなってしまうのです。

まるで、心にストッパーがかかってしまったかのように。

😢 でも…それはあなたのせいではありません

この気持ちは、多くの人が経験する自然な反応です。

「弱い人だけが感じるもの」では決してありません。

そしてうれしいことに、この“無力感”には対処法があるのです。

どうやって心がこの状態になってしまうのかを知ることで、

「また前を向けるかもしれない」と感じられるようになりますよ。

👣 次は「学習性無力感」がどのように発見されたのか、

そしてなぜ私たちがそう感じてしまうのかについて、もう少し深く見ていきましょう。

学習性無力感とは?

『学習性無力感(Learned Helplessness/ラーニド・ヘルプレスネス)』とは、

直訳すると「無力さを学んだ状態」という意味の心理学の言葉です。

これは、「何度がんばっても失敗した」「どれだけ努力しても変わらなかった」という経験をくり返すことで、

やがて心がこう感じてしまう状態を指します。

「自分が何をしても、もうどうにもならない」

「やってもムダだから、最初からあきらめよう」

このような気持ちが続くと、行動を起こす気力がなくなっていきます。

これは一時的な「疲れ」や「気分の落ち込み」とは違い、「無力だ」と思う気持ちを“学んでしまっている”のが特徴です。

🤔 「やる気がない」とはどう違うの?

たとえば、ただの「やる気のなさ」は、休んだり気分を変えたりすることで戻ることがあります。

ですが、「学習性無力感」はもっと根深い問題です。

なぜなら、「何をやってもダメなんだ」と自分で信じ込んでしまっているからです。

その結果、「本当はできること」すら、手を出そうとしなくなってしまうのです。

これは心のブレーキが“自動で”かかるようになってしまった状態。

自分の中にある可能性にすら、フタをしてしまうような感覚なのです。

なぜ注目されるのか?

🧠 マーティン・セリグマン博士と発見のきっかけ

この現象を最初に発見したのは、アメリカの心理学者マーティン・セリグマン博士です。

1967年、博士は動物実験を通して、「人は経験から“無力さ”を学ぶことがある」

という驚くべき事実を明らかにしました。

マーティン・セリグマン博士は、

現代心理学の発展に大きく貢献した研究者の一人で、

後には「どうすれば人がより幸せになれるのか?」を

テーマにしたポジティブ心理学という新しい分野も切り開きました。

つまり、セリグマン博士は「心がつまずく理由」だけでなく、

「どうすればもう一度、前を向けるのか」までを研究しつづけている、心の専門家なのです。

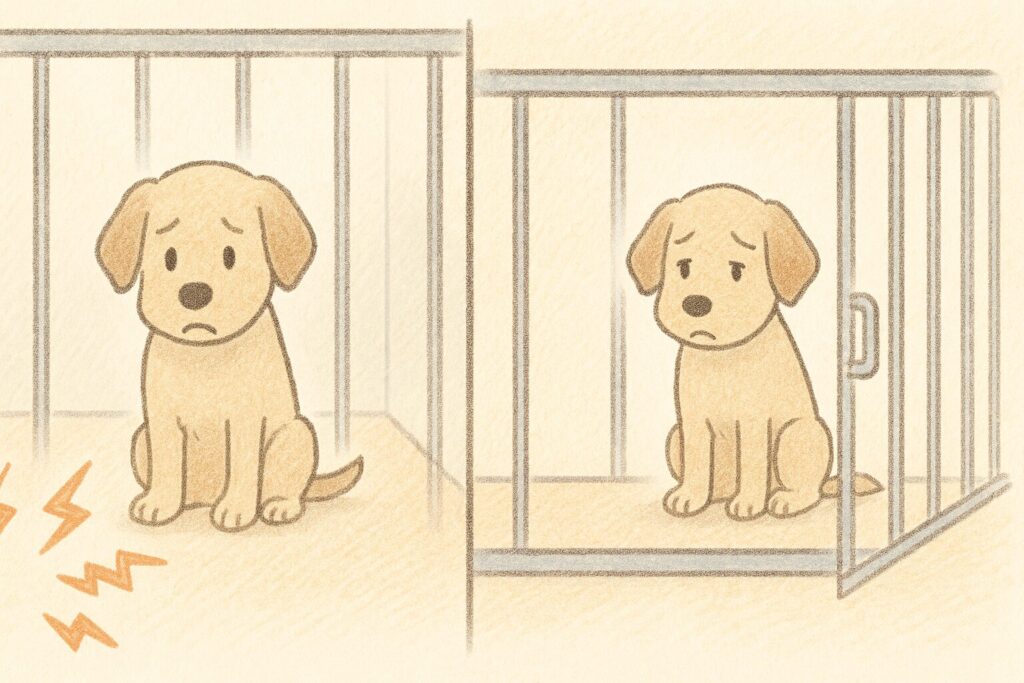

🧪 犬を使った有名な実験の内容とは?

セリグマン博士は、以下のような実験を行いました。

【段階①】

犬に避けられない電気ショックをくり返し与える状況を作りました。

犬は何をしてもショックから逃れることができません。

➡ この段階で犬は「どうやっても逃げられない」と“学習”してしまいます。

【段階②】

次に、ショックを避けられる環境に犬を移しました。

たとえば、ジャンプすればショックのない場所に移動できる仕組みです。

➡ ところが、驚くことに犬は逃げようとすらしなかったのです。

もう逃げられる状況になっていたにも関わらず、「無理だ」と思い込んで動かなかったのです。

💡 実験からわかったこと

「人や動物は、“がんばってもムダだ”という体験をくり返すと、次のチャンスに挑戦しなくなる」

「本来なら成功できる状況でも、最初からあきらめてしまう」

「“できない”のではなく、“できるかもしれない”という思考を封じてしまう」

この現象は、

私たち人間にもよく見られる反応です。

たとえば、こんなことはありませんか?

😞「あの子に何を言ってもムダ」

親が子どもの努力を無視しつづけると、やがて子どもは「言っても聞いてもらえない」と感じ、発言をやめます。

😢「もう頑張っても受からない」

何度も落ちた試験に、また挑戦するのが怖くなる。次は合格できる可能性があっても、行動を起こせない。

これが「学習性無力感」の怖いところです。

可能性があるのに、“心”があきらめてしまうのです。

では、この「学習性無力感」から抜け出すにはどうすればいいのでしょうか?

次は、あなたの毎日の生活の中で、どんなふうにこの現象が起きやすいのか、

そしてそれをどう活かしたり、乗り越えたりできるのかをわかりやすくご紹介します。

実生活への応用例

💭「わたしって、どうせダメなんだ」…それ、学習性無力感かもしれません

あなたはこんな経験をしたことはありませんか?

毎日勉強してもテストの点が上がらない

何回チャレンジしても資格試験に落ちてしまう

一生けんめい家事や育児をしても、誰からも感謝されない

仕事で提案しても、何度も上司に否定される

これらの経験が重なると、「自分は何をしてもムダなんだ」と感じてしまうようになります。

すると、新しいことに挑戦するのが怖くなったり、意見を言うのをためらったり、

本当はできるかもしれないのに「どうせ無理」と心が先にあきらめてしまうのです。

それがまさに、学習性無力感が日常に入り込んできた瞬間です。

🔍 無力感に気づくサインはコレ!

以下のような気持ちが続く場合、心の奥で無力感が育っているサインかもしれません。

「どうせ私なんて」

「何しても変わらない」

「失敗するくらいなら最初からやらない方がマシ」

これらの言葉は、心が自分を守ろうとしている“諦めの防衛反応”ともいえます。

けれど、それが続いてしまうと、大切な自信や希望まで遠ざけてしまうのです。

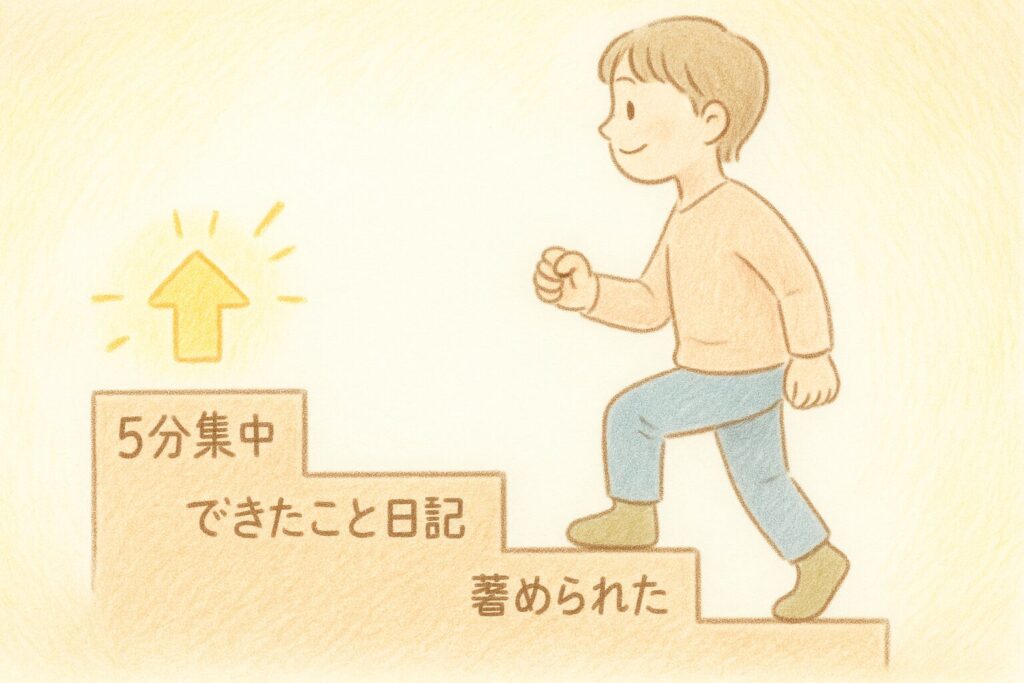

✅ 無力感を乗り越える4つのヒント

じゃあ、どうしたらこの気持ちから抜け出せるのでしょうか?

学習性無力感は“学んでしまった”心の反応。

だからこそ、「少しずつ自信を“学び直す”こと」が大切です。

ここでは、すぐに実生活で使える対処法をご紹介します。

💡 ① 小さな「できた!」を毎日積み重ねる

例:「10分だけ机に向かえた」「1ページだけ読めた」など

成功体験は自分の中の“できる感覚”を呼び戻す第一歩になります

💡 ② 自分のがんばりを、見える形に残す

ノートに「できたこと日記」を書く

スマホのメモに「今日の前進ポイント」を記録する

毎日の積み重ねが、「あれ、自分って意外と頑張ってる」と気づくきっかけになります。

💡 ③ 誰かに話す・認めてもらう

信頼できる人に「頑張ったこと」を話してみる

上手に話せなくても、「ちゃんと話そうとした自分」をまず認めましょう

学習性無力感は、“ひとりぼっちのがんばり”が続くほど強くなります。

だからこそ、「がんばりを見てくれる誰か」がいる環境はとても大切なのです。

💡 ④ 自分にやさしい言葉をかける習慣を

「どうせダメ」ではなく「今日もよく頑張った」と言い換える

失敗しても、「いい経験だったね」と自分をなぐさめる

言葉は心に深くしみ込みます。

あなたがあなたの一番の応援団になってください。

🌱「無力感」さえも、やさしく乗り越えていける

たとえ「今はムリかも」と思っていても、

それは一生続く感情ではありません。

あなたの中には、まだ気づいていない「できる力」が眠っています。

たったひとつの小さな行動が、心のブレーキを外すきっかけになります。

ほんの少しずつでいいんです。

あなたは、思っているより、きっと強い人です。

注意点や誤解されがちな点

⚠️ 学習性無力感は「ただのサボり」ではありません

「最近あの子、やる気がないだけでしょ」

「努力しないのは根性が足りないからだよ」

そんなふうに、学習性無力感に対して誤解されることがよくあります。

でも、それは大きな間違いです。

学習性無力感は、何度も“ムダだった”という経験をくり返すことで心が傷つき、やがて希望すら持てなくなる状態です。

つまり、「やる気がない」のではなく、「やる気を出すエネルギーが尽きてしまった状態」なのです。

たとえるなら、ガソリンが切れた車に「走れ!」と言っているようなもの。

外から見えないだけで、内側では本当に疲れて、限界を迎えているのです。

❌「甘え」ではなく「深刻なサイン」

ときどき、「もっと努力しろ」「気持ちが弱い」と言ってしまう人がいますが、

それは本人をさらに追い詰めることにつながります。

無力感は“防衛反応”でもあり、心が自分を守ろうとしている証でもあるのです。

だからこそ、本人にとって必要なのは「叱咤激励」ではなく、

“理解”と“共感”、そして小さな成功体験の積み重ね”です。

❗ 誤解されやすいポイントまとめ

| 誤解されがち | 実際は… |

|---|---|

| やる気がないだけ | 無力感により“挑戦する気力が出ない”状態 |

| 甘えている | 心が“守り”に入っている深刻な状態 |

| がんばれば抜け出せる | 小さな成功の積み重ねと周囲の理解が必要 |

| 明るく振る舞ってるから大丈夫 | 内心では無力感を抱えていることも |

🧠 本人にも気づきにくいことがある

厄介なのは、本人が学習性無力感に陥っていることに気づかないケースもあるということです。

「最近なんとなく何もやる気が出ないな…」

「前は挑戦していたことを、避けるようになってるかも」

そんなときは、自分の心の中に“無力感”が入り込んでいないか、そっと振り返ってみることが大切です。

無力感は、自覚がないままに、行動力・自信・未来への期待を少しずつ削ってしまうことがあります。

だからこそ、「自分の心をていねいに見つめる時間」もとても大切なのです。

💬 周囲の人にできるサポートとは?

もしもあなたのまわりに、無力感で苦しんでいるかもしれない人がいたら…

「がんばってるね」「ちゃんと見てるよ」と伝える

結果ではなく、「挑戦したこと」や「努力した姿勢」を認める

否定せず、話をゆっくり聞く

ほんの少しの共感や励ましが、その人の「もう一度やってみようかな」の一歩につながるかもしれません。

💬 学習性無力感は、知らず知らずのうちに心の中に広がってしまうもの。

でも、気づき、理解し、少しずつ向き合っていくことで、

また「やってみよう」と思える日が必ずやってきます。

では次に、そんな無力感と向き合った人たちの体験や、

ちょっと意外な視点でこの現象を見つめてみましょう。

おまけコラム

学習性無力感と“ポジティブ心理学”という希望の芽

🌞 無力感の研究者が「幸せ」の心理学を提唱した理由

学習性無力感を発見したマーティン・セリグマン博士。

実は彼は、1998年にアメリカ心理学会の会長に就任した際、

「心理学は、ただ病気を治すためだけの学問ではない」と提言し、

まったく新しい視点の心理学を世に広めました。

それが――

「ポジティブ心理学(Positive Psychology【ポズィティヴ・サイコロジー】)」という分野です。

🧠 ポジティブ心理学ってどんなもの?

それまでの心理学は、主に「うつ病」「不安」「ストレス」といった心の不調を治す方向に重点を置いてきました。

でもセリグマン博士は、こう問いかけたのです。

「では、“心が健康な人”が、より良く生きるにはどうしたらいいのか?」

そこで生まれたのが、人間の“強み”や“幸せ”に注目する心理学です。

🍀 無力感に学んだ博士だからこそ、希望を説いた

セリグマン博士は、自身が無力感の研究を通じて「人は絶望を学ぶ」ことを知りました。

だからこそ、彼はこう考えたのです。

「人は、希望もまた“学ぶ”ことができるのではないか?」

そして彼は数多くの研究を通じて、

人は環境や行動、言葉によって“前向きさ”や“やりがい”を育てられることを明らかにしました。

つまり、「どうせムダ」も学習なら、「やればできる」も学習できる。

この言葉こそ、無力感にとらわれた心に光を差しこむ“もう一つの心理学”です。

💬 ポジティブ心理学のキーワード例

「感謝の気持ち」を日常で意識する

「自分の強み」を理解して活かす

「意味ある目標」を持つことで幸福感が増す

「人とのつながり」が回復力 「Resilience(レジリエンス)」を高める

Resilience は「困難から立ち直る力」「精神的回復力」などを意味します

このように、セリグマン博士は「人の心の底から立ち上がる力」を見つめた研究者でした。

無力感を知り尽くした博士が、「人間はもっと強く、やさしくなれる」と証明してくれたのです。

まとめ・考察

✨希望もまた、“学べる”もの

学習性無力感とは、「何をしてもムダ」と感じてしまい、やる気を失う心の状態

それは繰り返された失敗や、報われない経験がもとになって起きる

けれど、それは“学習”によって形成されたものだからこそ、逆に「自信」や「希望」も学び直せる

🧠 あきらめの先に、もう一度“挑戦”を

私たちの人生には、がんばっても報われなかった経験がきっと誰にでもあります。

でも、そのときに必要なのは「根性」ではなく、“小さな成功”と“誰かの理解”なのだと思います。

「今日は、たった1つだけ問題を解けた」

「5分だけでも机に向かえた」

それだけで十分なんです。

大きな一歩は、小さな一歩の積み重ねから始まります。

💭 このような体験、ありませんか?

「挑戦してもムダ」と思っていたけど、小さな成功で少し気持ちが変わった

「誰かに褒めてもらえた」だけで、やる気が戻った

「過去の失敗」ではなく、「これからの可能性」を見つめてみようと思えた

あるかもしれません。

あるいは、これから、そう思える日が来るかもしれません。

❓あなたなら、この無力感をどう乗り越えますか?

この記事が、そのヒントになればと願っています。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『オプティミストはなぜ成功するか』

『心理学的リアリティ──行動の認知理論』

『こころが晴れるノート』

📘 特徴とおすすめ理由

🔖『オプティミストはなぜ成功するか』

著者:マーティン・E.P.・セリグマン

出版社:講談社文庫

内容・特徴:

この本こそが、学習性無力感の生みの親であるセリグマン博士自身が書いた、「無力感→楽観性への転換」に焦点を当てた書籍です。

前半部分で「学習性無力感」の心理学的メカニズムを詳しく解説し、

後半ではそれをどう乗り越えるか、どのように「楽観主義」を身につけられるかを教えてくれます。

👉 学習性無力感に関して、最も体系的かつ実用的に学べる一冊です。

🔖『心理学的リアリティ──行動の認知理論』

著者:マーティン・E.P.・セリグマン 他

出版社:サイエンス社(絶版・古書で入手可)

内容・特徴:

学習性無力感をより専門的に理解したい方向け。

実験データや動物実験の詳細が記載されており、心理学的背景の理解に最適。

やや専門書寄りなので、研究者・教育関係者・心理職向けです。

🔖『こころが晴れるノート』(認知療法的視点から)

著者:大野裕(精神科医/慶應義塾大学)

出版社:創元社

内容・特徴:

直接「学習性無力感」とは書いていませんが、「無力感」「あきらめの感情」「できないと思い込む癖」に対処するための認知行動療法の手法が詰まっています。

「無力感をどう自分で見つめ直すか」「思考をどう切り替えるか」がやさしく解説されています。

👉 心理療法の視点で「学習性無力感」に向き合いたい方におすすめです。

もし、「読みやすさ」+「正確さ」+「実生活への応用」を求めるのであれば、

まずは 『オプティミストはなぜ成功するか』 からの読書を強くおすすめします。

さらに追加で一冊おすすめ

🔖『実践ポジティブ心理学 幸せのサイエンス』(前野隆司著)

著者:前野隆司(慶應義塾大学大学院教授)

出版元:PHP研究所

特徴・おすすめ理由:

日本人の生活に即したポジティブ心理学の実践方法を多数紹介。

感謝・強み・人間関係・意味・達成といったテーマをわかりやすく解説し、日常での取り入れ方が具体的。

海外理論だけでなく、日本文化に合った内容で、日本人読者にとって馴染みやすい構成になっています。

📝 結びとして

『学習性無力感』は、

誰の心にもそっと忍び寄るものです。

けれど、それは“心が弱い”からではなく、

むしろ“がんばってきた証”でもあります。

無力感が生まれる仕組みを知ることは、自分を責めるのではなく、

やさしく受けとめ、もう一度一歩踏み出すためのヒントになります。

今日このブログを読んでくださったあなたが、

「できるかもしれない」という気持ちをほんの少しでも思い出せたなら、

それはもう、前に進む小さな第一歩です。

注意補足

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる情報源に基づき調査・執筆したものですが、

心理学にはさまざまな見解があり、また今後の研究で新たな知見が得られる可能性もあります。

すべてを断定するものではないことをご理解の上、ご自身の体験や状況に合わせてご活用ください。

あなたの心に、少しでも“希望の種”がまかれたなら幸いです。

あなたが「無力だ」と思い込んでいたその場所こそ、

実は“もう一度始められる力”が眠っている場所なのかもしれません。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「これが唯一の正解」ではなく、「読者が自分で興味を持ち、調べるための入り口」として書かれています。

さまざまな立場からの視点もぜひ大切にしてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント