一瞬の“記憶のズレ”のような不思議な感覚――

それが『デジャヴ(既視感)』という現象なのです。その意味・脳の仕組み・活用法まで徹底解説!

意外と身近にあるこの現象…

「あれ?この光景、どこかで見た気がする!」

ある日、あなたは友人と旅先の街を歩いていました。

初めて来たはずの通り。初めての看板。見知らぬ雑貨屋。けれど――

「なんか、ここ…来たことある気がする」

そんな感覚を覚えたことはありませんか?

それがまさに今回ご紹介する、不思議な現象『デジャヴ』です。

この記事では、

✅ デジャヴって何?

✅ 科学ではどう説明されているの?

✅ 日常でどんな時に起こる?

✅ 誤解されやすいポイントや注意点

✅ そして、私たちはこの現象をどう活かせるのか?

…という疑問に、丁寧にお答えしていきます。

すぐに分かる結論

『デジャヴ』とは、

「今ここにいるのに、前にも経験した気がする」現象です

「デジャヴ(Deja vu)」とは、フランス語で「すでに見た」という意味の言葉です。

日本語では「既視感(きしかん)」と呼ばれることもあります。

これは、本来は初めて体験している場面で、なぜか以前に体験したことがあるように感じる現象です。

脳の記憶の処理に関係しており、科学的には脳の一時的な情報処理ミスや記憶システムの錯覚として説明されることが多いです。

「なんか、ここ来たことある気がする…でも来たことないよね?」

――この不思議な体験、実は誰にでも起こりうるものなんです。

🧠 既視感(きしかん)とは、

なぜ「既視感」と呼ばれるの?

「既(すで)に」「視(み)た」「感(かんじ)」と書くとおり、

すでに見たことがあるという感覚を意味します。

🔗 デジャヴとの違いは?

実は、「既視感」と「デジャヴ」はほぼ同じ意味で使われることが多く、

“既視感”はデジャヴの日本語訳に近い位置づけです。

ただし、「既視感」は日本語の一般語としても使われ、

日常的な文章やニュースなどでも広く通じる表現です。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| デジャヴ | フランス語由来。初めてのはずなのに、体験済みのように感じる錯覚 |

| 既視感 | デジャヴの日本語表現。すでに見たことがあるような感覚 |

このあと、さらに詳しく深掘りしてみましょう!

デジャヴとは?

『デジャヴ(Déjà vu)』とは、「デジャヴ(または“デジャブ”とも表記されます)」

「初めて経験しているはずの出来事や場所なのに、なぜか“すでに体験したことがある”ように感じる不思議な感覚」のことです。

🔍 もっと簡単に言うと…

はじめて来たはずの場所で「前にもここに来た気がする…」と思ったことはありませんか?

それがデジャヴです。

💡言葉の由来

フランス語の 「Déjà(すでに)」+「vu(見た)」 から来ています。

直訳すると「すでに見たもの」。

🧠 なぜ起こるのか?

これは脳の記憶処理の一時的なズレや錯覚が原因とされています。

つまり、“今起きていること”を、脳が過去の記憶と間違えて認識してしまう現象なのです。

🔁 重要ポイントをまとめると…

✔ 初めての体験なのに「体験したことがある」と感じる

✔ 実際には初めての出来事

✔ 脳の記憶処理のしくみや誤作動が関係している

✔ 多くの人が一度は経験している感覚

この現象は神秘的に感じられるかもしれませんが、実際は誰でも自然に起こりうる脳の働きの一部なんです。

起源

デジャヴの由来と歴史

「デジャヴ(Déjà vu)」という言葉は、19世紀末にフランスの哲学者で心理学者のエミール・ボワラック(Émile Boirac)が命名しました。彼は超常現象や精神の不思議な働きに関心を持ち、当時の“心霊科学(psychic science)”という分野で研究していた人物です。

彼が著書『L’Avenir des Sciences Psychiques(精神科学の未来)』の中で、「未経験のはずの出来事を“以前にも経験した気がする”感覚」に言及し、それに“déjà vu(すでに見た)”と名付けました。

この言葉がフランス語のまま広く受け入れられたのは、欧米の学術界でそのまま引用され、英語にうまく翻訳できる表現がなかったことによります。そのため、日本語でもカタカナのまま「デジャヴ」と呼ばれることが定着したのです。

なぜ注目されるのか?

科学での解釈と脳の働き

記憶と脳の処理仕組み

人間の脳は情報を次のように処理します:

感覚入力(視覚・聴覚など)

短期記憶(作業記憶)に一時保存

必要に応じて長期記憶に保存

この流れの中で、「新しい経験なのか、過去の記憶なのか」を判断する“照合機能”が働いています。

この照合を担当するのが、主に脳の側頭葉と海馬です。

デジャヴが起こるときは、

以下のようなことが起こっていると考えられます

✅ タイムラグ説(詳細)

入力された感覚情報が、わずかなタイミングのズレで二重に処理されてしまう。

最初の処理は“無意識下”で、2回目に意識にのぼるとき、脳が「これもう知ってる」と錯覚。

つまり、「今この瞬間」が「思い出している記憶」として錯覚される。

例:歩いている途中で「この道、知ってる」と感じるが、実際には1秒以内のタイムラグで記憶回路が誤作動しただけ。

✅ 記憶の類似性説

現在のシーンが、過去の経験と非常によく似ている場合。

たとえば、過去に行ったカフェと今いるカフェの照明、音楽、匂いが似ていると、脳は過去の記憶と重ね合わせてしまう。

完全一致でなくても、“雰囲気”が似ているだけで、脳は「これは知っている風景」と判断。

例:テレビドラマで見た病院の廊下と、実際の病院の構造が似ていて「ここ見たことある」と思う。

✅ 側頭葉の異常活動説

記憶を処理する脳の海馬や内側側頭葉が、軽い電気的な異常を起こすと、記憶の「呼び出しスイッチ」が誤作動する。

この現象は特に「側頭葉てんかん」の患者に多く見られ、発作の前兆としてデジャヴが起こることが知られています。

健常者にも起こりうるが、繰り返す場合は医療的評価が必要です。

このように、デジャヴは脳の中の高度な情報処理と密接に関係しており、ただの“偶然の感覚”ではないということが、科学的にもわかってきています。

実生活への応用例

デジャヴが起きる場面とそのヒント

✅ よくある「デジャヴ体験」場面をもっとリアルに

初めて歩くはずの街角で「この曲がり角、何か知ってる…」

→ 実は過去に見た映画のワンシーンに、そっくりな構図があったかもしれません。

はじめましての人と話していたら、「この会話、前にも話したような…」

→ 自分の記憶にある「似たテーマの会話」や、「話し方・口調」が記憶とリンクしている可能性も。

夢の中の風景と、現実の場所が一致したように感じる

→ 人は睡眠中も記憶を整理しています。夢で“創造”された風景が、たまたま現実と似ていたことで脳が混乱することがあります。

✅ デジャヴを活かす3つの視点

🧠 脳のクセとして受け入れる

デジャヴが起きたとき、「自分の記憶処理にちょっとした誤作動が起こっただけだ」と理解できれば、必要以上に戸惑ったり、不安にならずに済みます。脳は完璧ではないのです。

📓 気づきの記録をつけてみよう

デジャヴを感じた時刻、場所、状況、感情をメモしておくと、自分がどういう環境で錯覚を感じやすいかが見えてきます。これは、自分の無意識や記憶のクセを知る、非常に有効な手段です。

💡 創作活動へのインスピレーションとして使える

たとえば、小説やマンガの中で「登場人物がデジャヴに導かれて真実に近づいていく」といった展開はとても面白く読者を惹きつけます。日常で感じた“不思議な既視感”を、物語の起点にするのも素敵です。

誤解されやすい点

スピリチュアルだけではない「科学的な側面」

❌ よくある誤解、信じやすい“ありがちな勘違い”

「これはきっと前世で経験した記憶なんだ」

「デジャヴが起きたからこのあと何かが起こる予兆に違いない」

「これは宇宙のシグナルだ」

もちろん、スピリチュアルな考え方を否定するわけではありません。

人の感じ方は自由ですし、直感が物事を導いてくれることもあります。

しかし、“科学的に説明できない=神秘的”という早とちりは、誤解のもとになりやすいのです。

🧪 科学的に見ると…

デジャヴは「誰にでも起こる脳のはたらき」

デジャヴは、「てんかん」や「神経障害」などの病気の前兆で見られることもありますが、健康な人でも日常的に経験する自然な脳の錯覚現象です。

海外の研究によると、約60〜80%の人が一度は人生でデジャヴを経験しているというデータもあります。

⚠ 頻繁に起きる場合の注意

「月に何度もデジャヴを感じる」「一日に数回ある」など、

頻度が異常に高い場合は、念のため医師に相談することをおすすめします。

これは、側頭葉てんかんのような神経系の病気の前触れである可能性もあるからです。

🔍 デジャヴを正確に理解するための視点

記憶は完全な記録装置ではなく、つねに再構成されるもの

脳の中では“感覚”と“記憶”がつねに照合されている

錯覚や誤作動は「バグ」ではなく「人間らしさの証」でもある

😲 面白く考えると…

「なぜ人間だけが“デジャヴ”を感じるのか?」

「脳はなぜ“あたかも記憶したかのように”演出するのか?」

それは、脳が常に私たちの“安全”や“生存”を第一に判断しているから。

どこかで「危険な場所だ」と思った過去の記憶と似ていると、脳は少しでも早く「過去に体験した」と錯覚して、即座に反応させようとしているとも考えられています。

つまり、デジャヴは単なる感覚ではなく、生き延びるための“誤作動っぽい機能”なのかもしれません。

🧠 デジャヴが関係する脳の場所と流れ

🔹主に関与する脳の部位

| 脳の部位名 | 役割 |

|---|---|

| 側頭葉(temporal lobe) | 記憶の処理、言語理解、感覚認知 |

| 海馬(hippocampus) | 記憶の生成と想起、空間認識 |

| 嗅内皮質(entorhinal cortex) | 長期記憶との接続点、記憶検索の出入り口 |

| 扁桃体(amygdala) | 感情処理、恐怖や警戒の判断 |

🔸デジャヴが起きる脳内の流れ(メカニズム仮説)

現在の経験(視覚や音などの感覚情報)が脳に入力される

→ 感覚皮質(視覚や聴覚)で処理される

情報が側頭葉に届き、海馬が「これは記憶にあるか?」と照合する

→ ここで“過去と似た体験”と脳が判断する

嗅内皮質を経由し、長期記憶と一致したかのように誤って認識

→ 「あ、これ知ってる!」という既視感が発生

扁桃体で“意味づけ”され、「見たことがある気がする」という感情が強調される

🧩 なぜこのような錯覚が起きるのか?

それは、「情報の処理タイミング」や「神経の電気信号の異常」「記憶の類似度」が原因と考えられています。

代表的な科学的仮説です

✅【タイムラグ説】

脳が感覚情報を短期記憶と長期記憶に分けて処理しているとき、

何らかのタイミングのずれ(ミリ秒単位)が生じ、

同じ情報が「過去の記憶のように」処理されてしまう

🧠 対象部位:海馬+嗅内皮質+視覚野

🎯 解釈:処理の誤差により、記憶のような“感覚”だけが先行して起こる

✅【類似記憶の照合ミス説】

現在の場面が、過去に見たことのある風景・空気感・音などと類似していた場合、

脳が「これは既知のもの」と判断してしまう

🧠 対象部位:側頭葉(視覚記憶)+海馬(空間記憶)

🎯 解釈:記憶の再構築エラーとも言われている

✅【異常な神経活動説(てんかんとの関連)】

健常者でも、軽微な電気的誤発火(マイクロスパイク)が海馬で起こることがあり、

これが「記憶を呼び出したような錯覚」を生む

🧠 対象部位:内側側頭葉(海馬・扁桃体含む)

🎯 解釈:側頭葉てんかんでは、発作の前に強いデジャヴを経験するケースが多いです

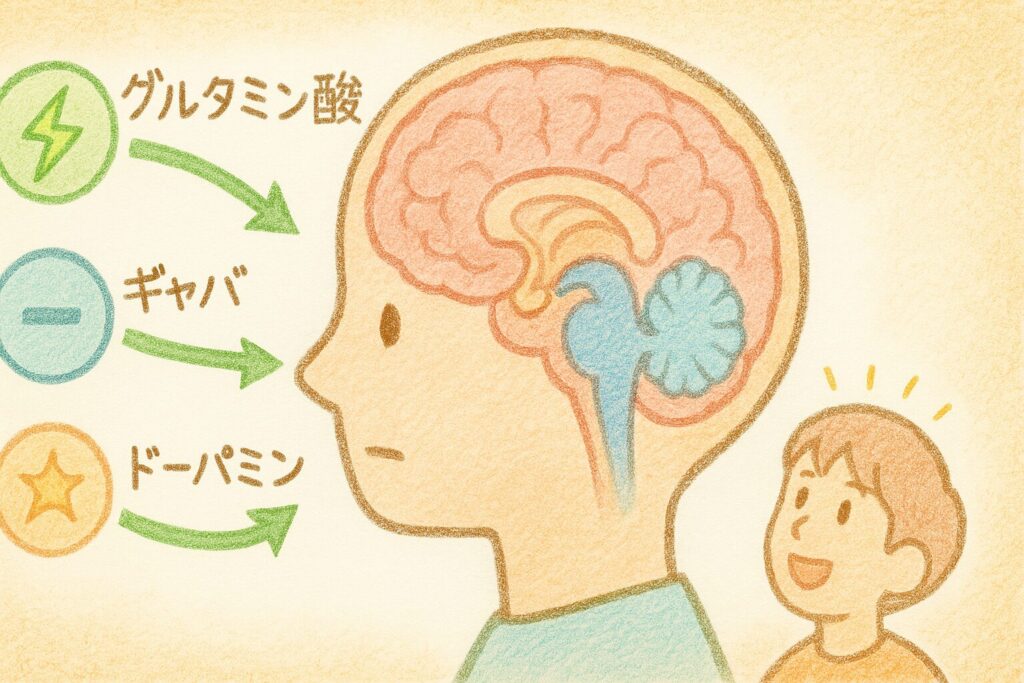

💊 デジャヴに関係する“脳内物質”はあるの?

直接的に「デジャヴを引き起こす」と確認されている単一の物質は、現時点ではありません。

しかし、関係があるとされる神経伝達物質や因子はいくつか報告されています。

🧠 有力な関連物質一覧

| 神経伝達物質 | 概要と関与 |

|---|---|

| グルタミン酸 | 記憶形成・学習に重要。興奮性神経伝達物質。神経の過剰活動で誤作動の可能性あり |

| GABA(ギャバ) | 抑制性神経伝達物質。過剰な興奮(デジャヴ誘発)を抑える働きがある |

| アセチルコリン | 記憶と注意に関係。アルツハイマー病で減少。記憶のズレに関与の可能性あり |

| ドーパミン | “予測”や“違和感”の処理に関係。パターン認識の誤解釈にも影響の可能性 |

🧪 特筆すべき知見

グルタミン酸過剰:海馬での神経の異常興奮(てんかん発作)との関係あり

抗てんかん薬(GABA促進剤)を投与することで、デジャヴの頻度が下がる報告も

🔚 結論

デジャヴは脳の記憶照合システムの誤作動から生まれる感覚

主に関与しているのは:側頭葉、海馬、嗅内皮質、扁桃体

情報処理のタイミングや類似性、電気信号の異常が引き金

明確な原因物質は特定されていないが、グルタミン酸やGABAが関係している可能性が高い

おまけコラム

テレビのシーンでも、会話でも起きる?

『デジャヴ』は何も“風景”や“場所”だけのものではありません。

実は、日常のあらゆる場面でも起こることがあるんです。

🎬 テレビで観たニュースや映画のワンシーンで

「あれ、この場面…確かにどこかで観たような?」と感じたことはありませんか?

例えば、ニュースの映像で見た「避難所の様子」や「海外の街並み」などが、別のニュース映像や過去のドラマの一場面と似ていると、“前にも観た”と錯覚してしまうのです。

📺 テレビや動画は「疑似体験の宝庫」。脳は現実とメディアの記憶をあまり区別できません。

💬 会話中の「前にも話したような…」感覚

相手が話したことに、なぜか既視感がある

でもその人と話すのは初めて…

このようなとき、脳は過去に似たテーマ・話し方・語尾のトーンなどを無意識に記憶から引っ張り出してきて、「これは既にあった会話だ」と誤認することがあります。

🎵 音・曲・効果音でも起きる!

雨の日に聞こえた風の音が、昔聞いたホラー映画の音とそっくりだった

スーパーで流れていたBGMが、何十年前に聞いたCMの曲と似ていた

こんな風に、音にまつわるデジャヴも脳の記憶の「パターン認識の仕組み」によって起こります。

音や匂いは、視覚よりも感情に直結しやすく、脳の奥の記憶を引き出すトリガーになりやすいのです。

まとめ・考察

私たちはなぜ「すでに見た」と感じるのか?

デジャヴという現象は、決して“スピリチュアルな魔法”ではありません。

それは、私たちの脳が常に「今」と「過去」の記憶を照合しながら生きている証拠なのです。

🧠 記憶は、予測のために存在している

脳は、絶えず次に何が起こるかを予測しています。

そのために、過去の記憶を参考にして「次はこうなるはず」と判断します。

このとき、今の体験が過去の記憶と「非常に似ている」と、脳は一瞬で「これは知ってる」と決めつけてしまうのです。

それが「デジャヴ」という感覚として現れます。

🌌 こんな体験、ありませんか?

初対面の人と話していて「昔会ったことある気がする…」

出かけた先で「この風景、夢で見た気がする…」

子どもの頃の記憶が急に蘇るような既視感

これらの感覚には、すべて“記憶と現在の情報処理”が関係しています。

💡 デジャヴは「自分を知るヒント」

この現象を単なる「変な感覚」として流してしまうのはもったいないかもしれません。

なぜなら、デジャヴが起きるとき、脳は“何かに反応している”からです。

✅ 無意識の自分を知るヒント

「なぜこの場面で?」と思った時、自分の中に眠っていた記憶や感情が動いている可能性があります。

✅ 創作や発想力のスパイスに

フィクションの世界では、“デジャヴ”は運命や伏線の象徴としてよく使われます。自分の作品にも使ってみたら面白いかもしれません。

✅ 脳のトレーニング材料として

「今と過去の記憶をすばやく結びつける脳の力」が鍛えられている証ともいえます。

🤔 最後に問いかけ

あなたなら、この不思議な“デジャヴ”をどう活かしますか?

日常のなかで起きる「ちょっとした違和感」こそが、脳と心の面白いサインなのかもしれません。

デジャヴをもっと深く知りたいあなたへ

デジャヴは「不思議な感覚」であると同時に、記憶・脳・心理学の領域においても非常に興味深いテーマです。

ここでは、実際に現在入手可能な書籍の中から、初心者でも読みやすく、今回の内容をさらに深められるものを厳選してご紹介します。

おすすめ書籍

『記憶のしくみがわかる本』

『脳はなにかと言い訳する』

『The Déjà Vu Experience: Essays in Cognitive Psychology』(※英語)

おすすめ理由

📘 『記憶のしくみがわかる本』

著者:池谷裕二(いけがや・ゆうじ)

出版社:講談社ブルーバックス

おすすめ理由:

東京大学薬学部教授であり、脳科学をわかりやすく伝える第一人者による一冊。

海馬の役割、記憶の再構成、錯覚など、デジャヴの背景にある脳の働きを知るのに最適。

難しい専門用語を避け、日常の例で解説されているため、初心者にも安心して読めます。

📕 『脳はなにかと言い訳する』

著者:池谷裕二

出版社:新潮文庫

おすすめ理由:

脳のクセや無意識のはたらきについて、驚きのエピソードが満載。

デジャヴのような「脳の錯覚」に関連する実例が多数登場し、「なぜそう感じるのか?」に具体的な視点を与えてくれます。

読み物としても面白く、脳科学に初めて触れる人にもおすすめです。

📙 『The Déjà Vu Experience: Essays in Cognitive Psychology』(※英語)

著者:Alan S. Brown

出版社:Psychology Press

おすすめ理由:

デジャヴ研究における古典的名著。心理学的、脳科学的観点から“既視感”を徹底的に分析した専門書。

英語に自信がある方には、より深い理解を得るのに非常に有用。

海外では心理学の授業にも用いられる信頼性の高い内容です。

🔗 情報リンク集(参考資料として):

. National Geographic – 脳と記憶の不思議

✅ 言語:日本語版あり

ナショナルジオグラフィックには日本語公式サイト(natgeo.nikkeibp.co.jp)があります。

その中で「脳の働き」「記憶の錯覚」「脳科学」などに関する日本語での特集記事が掲載されています。

ただし、「デジャヴ」に特化した単独記事は少なく、脳全体の話の一部として取り上げられることが多いです。

📝 結びとして

「初めてのはずなのに、なぜか懐かしい」

そんな一瞬の不思議を、私たちは『デジャヴ』と呼びます。

その正体は、脳が記憶を整理する過程で生じる、ほんのわずかなズレかもしれません。

けれど、そこには人間だけが持つ“記憶と感情の複雑な仕組み”が関係しています。

デジャヴは、謎めいていて、どこかロマンがあり、

そして私たち自身を映し出す「無意識からのささやき」でもあります。

もし次にあなたがその感覚に出会ったら、

「これは脳の錯覚だ」と片付けずに、ほんの少しだけ耳を傾けてみてください。

その中に、自分でも気づいていなかった“記憶”や“感情”のヒントが眠っているかもしれません。

さまざまな視点を尊重しつつ、

この「デジャヴ」という現象を、自分なりにじっくりと味わってみてください。

それがきっと、あなた自身の“記憶”と“今”をつなぐ、小さな発見になるはずです。

補足注意

この記事の信頼性と限界について

この記事では、できる限り正確な情報をもとに、デジャヴという現象の科学的理解を解説してきました。

心理学・神経科学・実際の研究文献を参照しつつ、読者にとって親しみやすい形に整理しています。

しかしながら、以下の点にご注意ください

⚠ 重要な補足事項

本記事は筆者が個人で調べられる範囲で、

公開されている論文・書籍・専門サイトの情報をもとに調査・構成した内容です。

現時点(令和7年)では、デジャヴの正体について科学的に“完全な結論”は出ていません。

さまざまな仮説が提唱されており、研究が進むことで今後まったく新しい理論が出てくる可能性もあります。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「これが唯一の正解」ではなく、「読者が自分で興味を持ち、調べるための入り口」として書かれています。

さまざまな立場からの視点もぜひ大切にしてください。

デジャヴそれともデジャブ

👉 どちらも正しいです。ただし、場面によって適切な使い分けがあります。

🔠 デジャヴ(正確な外来語表記)

「Déjà vu(デジャ・ヴュ)」というフランス語のカタカナ表記に近いもの。

より原語に忠実な書き方で、学術的・正式な文脈ではこちらが好まれる傾向があります。

心理学や脳科学の書籍、論文では「デジャヴ」と書かれることが多いです。

🔤 デジャブ(日本語の表音に馴染んだ形)

日本語話者が発音しやすいように音写された形。

会話・メディア・カジュアルな文章では「デジャブ」の方が使われがちです。

TwitterやYouTubeのタイトルなどでも「デジャブ」と表記されるケースが多いです。

| 文脈 | 適した表記 | 例 |

|---|---|---|

| 学術・解説・論文 | デジャヴ | 「デジャヴとは記憶錯覚の一種であり…」 |

| 会話・エンタメ | デジャブ | 「うわ〜今の完全にデジャブなんだけど!」 |

| 書籍・テレビ番組タイトル | デジャヴ or デジャブ(雰囲気に応じて) | 「脳がつくるデジャヴの謎」など |

🙏 最後にひとこと

「デジャヴって不思議だけど、こういう仕組みだったんだ」と感じていただけたなら嬉しいです。

次にデジャヴを体験した時、あなたの中で何かが「つながる」感覚があるかもしれませんね。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント